敦煌文化术语翻译标准化:内涵与创新实践

柳 菁 魏向清

(1.华东师范大学外语学院,上海 200241; 2. 兰州城市学院外国语学院,甘肃兰州 730070;3. 南京大学外国语学院,江苏南京 210093)

引 言

根据《中国特色话语对外翻译标准化术语库——数据加工指导原则》[1](以下简称“《原则》”),“中国特色话语”是指不同历史时期内能够体现中国特有思想、文化和知识内涵的语言表述,“中国特色术语”指的是中国特色话语中表示特定概念的词语指称,“术语翻译”则为一个或一系列概念跨语言文化的二次命名实践过程。由此,体现敦煌特有哲学思想、人文精神、价值理念、知识内涵等的语言表述为敦煌文化话语,表示其中特定概念的词语指称为敦煌文化术语,其跨语言文化的二次命名实践过程则为敦煌文化术语翻译。

莫高窟自被发现至今已百廿年有余,因历史背景独特,相关翻译活动贯穿敦煌学从无到有的发展历程,经历了从“墙内开花墙外香”到“内外香”的过程。敦煌文化术语翻译与敦煌文化翻译如影随形,在敦煌文化传播、敦煌学研究与交流的过程中扮演着重要角色。然而,在“墙外香”的过程中,敦煌文化术语跨语言文化的二次命名相比于学术研究显得微不足道。学者们潜心钻研来自敦煌的重大考古发现,遇到术语时或沿用已有译名,或自创译名,秩序性较弱,能达到助力研究的目的即可,不再深耕。因此,这个时期的术语译名存在准确度有限、理据性较弱、系统性欠佳、随意性较大等问题,也谈不上对术语翻译进行标准化。已有问题并未得到解决,相关影响却一直留存。对“墙内”的敦煌文化翻译而言,“墙外之香”既提供一些参考,也形成一定误导。加之国内敦煌文化翻译尚处于孵化阶段,交互影响产生的问题日积月累,术语翻译的整体局面较为复杂,标准化亟须提上日程。

实际上,翻译学界和敦煌学界都逐渐意识到敦煌文化术语翻译及翻译标准化的重要性。2016年7月,中国翻译研究院发起了“中国思想文化术语多语种对外翻译标准化建设”之“敦煌文化英汉双向平行术语库内容与应用研究”项目,以敦煌文化术语的编纂与翻译为主要建设与研究内容。2018年11月,著名敦煌学家柴剑虹在“敦煌研究发展研讨会”上提出,“随着敦煌学及‘一带一路’著作外译工作的加强,相关词汇、词语译文的标准化问题日益突出,需要国内外学者与翻译工作者共同努力,以承担和推进此项工作”[2]。2019年8月,“敦煌文化英汉双向平行术语库内容与应用研究”项目成果之一《敦煌文化关键词》一书出版,该书是首部聚焦独立的敦煌文化术语翻译的著作。2020年7月,3000余条汉英对照的敦煌文化术语在“中国特色话语对外翻译标准化术语库”中发布,旨在为相关翻译实践提供借鉴,为翻译研究提供参考。通过分析我们发现,目前的敦煌文化术语翻译标准化理念主要聚焦于语言表征的一致性方面,虽然对一些问题的认识和处理有创新,但对敦煌文化及其术语的复杂本质考察还有待深入,尚未结合术语的实际运用进行标准化实践,更无法从根本上解决敦煌文化术语翻译的现存问题。

2019年,习近平总书记到访敦煌时曾提出:“要引导支持各国学者讲好敦煌故事,传播中国声音”[3]。因此,对敦煌文化术语翻译标准化进行更深层次的探讨,认清其必要性,刷新对其内涵的认识,创新其实践理念,是本文的立意所在。

1 敦煌文化术语翻译标准化的必要性

作为“中国特色话语对外翻译标准化术语库”的组成部分,敦煌文化术语翻译标准化的必要性主要体现在以下方面。

1.1 敦煌文化自觉、自信及自塑的必要性

敦煌文化术语翻译标准化的前提是对敦煌文化及核心概念的再认识、再梳理和再凝练,是形成相关文化自觉、展现相关文化自信、实现相关文化自塑的有效手段。首先,术语翻译标准化有助于对敦煌文化形成应有的文化自觉。费孝通先生[4]对文化自觉的定义是:“文化自觉,意思是生活在既定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白它的来历、形成过程、所具有的特色和它发展的趋向。”换言之,健全的敦煌文化术语体系的析出取决于客观全面地认识和理解敦煌文化,鉴明其文化基因,梳理其形成机制与内在逻辑等。第二,术语翻译标准化有助于展现敦煌文化自信。“敦煌文化展示了中华民族的文化自信”[3]。对其核心概念的提炼是通过话语分析进行知识集成的过程,是展现文化自信的重要前提。第三,术语翻译标准化有助于实现敦煌文化的自塑与重塑。鉴于敦煌学的复杂成因,许多敦煌文化术语的“他塑”早于“自塑”。但由于地缘隔阂、话语权力、文化势差等诸多因素的影响,“他塑”中不乏认知局限与偏差。“对于‘地方性知识’的跨语解码,‘文化持有者’的自塑工作非常重要,尤其是面对可能存在‘他塑’误区的情况下,必要的‘重塑’实践不容忽视”[5]。术语翻译标准化是对敦煌文化进行的一次“鉴往知来”式的整理,努力实现“正本清源”,将为敦煌文化的自塑与重塑提供重要保障。

1.2 敦煌文化话语传播的必要性

“话语传播,术语先行”[5]。敦煌文化术语翻译标准化可为敦煌文化外译提供有力支撑,有助于敦煌文化对外话语体系的生成,促进敦煌文化的国际传播能力。首先,“对外话语体系建设应注重话语构建(中文表达)、话语翻译(外语表达)、话语传播(跨文化推介)和话语实践(付诸行动)”[6]。敦煌文化术语本身即是敦煌文化的核心话语成分,其标准化的术语译名可实现敦煌文化核心话语的高质量外语表达,在话语传播与实践场域凸显敦煌文化的价值。因此,敦煌文化术语翻译标准化与敦煌文化对外话语体系间产生的良性互动,必将为敦煌文化的国际传播能力带来积极影响。此外,敦煌文化对外话语体系的生成与国际传播能力的提升还将对讲好敦煌故事、掌握国际敦煌学研究的话语权及共建“一带一路”等问题发挥积极作用。

2 敦煌文化术语翻译标准化的内涵

2.1 差异化的术语翻译标准化

根据国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)制定的ISO/IEC GUIDE 2:2004文件Standardizationandrelatedactivities—Generalvocabulary,“standardization(标准化)”的定义为:Activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context[7](针对实际或潜在问题,为共同或重复使用制定规定的活动,其目的是在既定情境中实现最佳有序度),其对象为“广泛的技术为主的问题”(a wide range of mainly technical matters)。标准化的对象主要在技术层面,既包括相关的产品、过程与服务,也包括相关术语。

术语翻译标准化指的是对术语跨语言文化的二次命名实践进行过程和结果规范的活动。技术类术语“概念确定性较大”“更有系统化的可能性”,标准化内涵更明确,相对容易实现。相比之下,人文社会科学术语的标准化则显得更为复杂,一方面因为“其所属研究领域与人们的日常社会生活及语言生活密切相关,其自身学科系统内外又存在广泛而复杂的关联[8]”,另一方面因为“某些人文科学术语的术语特征表现得不够充分,常常是无法察觉”[9]。所以,针对不同类别的术语而言,标准化必然是差异化的,绝不能一概而论。敦煌文化术语是属于“中国特色传统术语”范畴的文化术语,其地域、文化、历史及个体独特性极为鲜明,且互相产生叠加影响。因此,敦煌文化术语翻译标准化既不同于一般意义上的标准化,也有别于常规人文科学术语的标准化,而是应在中国特色术语翻译标准化的基础上开展,并根据自身实际有的放矢。

2.2 敦煌文化术语翻译标准化

中国特色术语翻译标准化的相关实践为敦煌文化术语翻译标准化带来了诸多启示。基于中国特色术语的复杂现实,中国特色术语对外翻译的“‘标准化’应是一个逐步规范,形成标准的过程”[5];应结合术语的内容和特征进行“类型化处理”,根据情况选用“‘自塑’标准化”或“‘重塑’标准化”[5];是一种“具有类别特征的过程性规范”[10]。敦煌文化术语翻译标准化,是从术语学视角对敦煌文化的再认识,旨在对敦煌文化术语进行描写与规范,以保障术语翻译的正确性和科学性,从而实现其服务性。在前述基础上,结合敦煌文化术语的特征,敦煌文化术语翻译标准化应涉及以下方面:

(1)兼顾术语翻译过程与结果

敦煌文化术语具有“复杂性、包容性、传承性、宗教性”[11],内外关联较为广泛。因此,敦煌文化术语翻译过程的规范与翻译结果的确定中存在多元影响因素,仅规范过程或一味追求结果是不现实的,也是不科学的,并不一定能取得理想的标准化术语翻译。在充分考量影响因素的基础上,将过程标准化与结果标准化有机结合,是更为稳妥的选择。

(2)尊重术语类别差异

敦煌文化术语是表征敦煌哲学思想、人文精神、价值理念、知识内涵等特定概念的词语,涉及历史、政治、宗教、医学、军事、艺术等多个领域,抽象与具象并存,民族性与国际性交融,历时性与共时性碰撞,具有鲜明的类别差异。因此,其翻译标准化不可能一刀切,而是要在细分类别、尊重差异的基础上开展。

(3)呼应术语翻译服务性

术语翻译服务于知识普及、文化传播及话语构建等目的,因此其标准化必须兼顾术语翻译的服务效果,即根据服务对象、服务要求、服务目的等进行有针对性的标准化。敦煌文化术语翻译最早始于海外敦煌学研究,许多术语长期流通并已形成一定规范。尽管这些术语能够实现知识普及,但在某种程度上并不符合文化传播及话语构建的要求。在术语翻译标准化的过程中,针对这些有大众使用需求的术语,必须考虑它们在既定语境中的服务性,才能研究出符合现实的、满足服务的标准化路径。

综上,敦煌文化术语翻译标准化可界定为:针对敦煌文化术语跨语言文化实践中的实际或潜在问题,差异化地规范其过程与结果的活动,目的是使敦煌文化术语译名在既定文本中实现最佳秩序与服务效果。

3 敦煌文化术语翻译标准化的创新实践

“外译过程中要完整传译我们的文化是一种价值判断,而外译作品在对象国家与地区的接受效果则是一种事实判断,事实与价值之间需要以实践来衔接与协调”[12]。在中国文化的对外传播中,其术语翻译标准化实践毫不例外地面临着协同文化传译之价值与接受效果之事实的问题。《原则》[1]的制定便是应对这一问题的有效手段之一。总体而言,中国特色术语翻译标准化均可参考其中的“4.2数据加工的一般流程”,主要包括:“4.2.1汉语术语的采集与审订”“4.2.2汉语术语信息筛选与分析”“4.2.3术语译名的采集与审订”“4.2.4术语译名信息的筛选与分析”。对术语翻译而言,核心环节是“4.2.2汉语术语信息筛选与分析”与“4.2.3术语译名的采集与审订”。“4.2.2汉语术语信息筛选与分析”包括“4.2.2.1.分析术语表达的原始出处、历时变化及其变异表达”“4.2.2.2.分析概念的含义、源流发展与体系关联”“4.2.2.3.整理筛选包含该术语且富含知识信息的文本上下文”;“4.2.3术语译名的采集与审订”包括“4.2.3.1.采集范围”“4.2.3.2.采集方法”“4.2.3.3.专家审订”。

鉴于敦煌文化的鲜明特征及敦煌文化术语标准化的内涵,我们并不能通过直接套用“一般流程”来解决问题,而是有必要对其术语翻译标准化实践进行创新。总体而言,创新可以从以下方面入手。首先,从兼顾术语翻译过程与结果来看,该标准化必须针对过程与结果分别制定规范,即过程标准化与结果标准化。二者应是相对独立又相辅相成的。其次,从尊重术语类别差异来看,在践行标准化的过程中,必须对敦煌文化术语进行梳理和细分,从而做到“因类制宜”,以开展精准规范。最后,从呼应术语翻译的服务性来看,必须掌握敦煌文化术语在跨语言文化实践过程中的实际情势,认清敦煌文化在专业知识空间、大众知识空间及规范知识空间步调不一致的现实,从而做到“因势制宜”,努力实现服务效果最大化。其中,“因类制宜”主要应用于过程标准化中,而“因势制宜”更适用于结果标准化。由此,敦煌文化术语翻译标准化的创新实践理念为“因类制宜”的过程标准化与“因势制宜”的结果标准化。

3.1 “因类制宜”的过程标准化

“因类制宜”的“类”指的是术语类型。敦煌文化术语具有诸多分类维度,包括但不限于历史维度(固有术语、外来术语等)、区域维度(国际术语、民族术语、地方术语等)、内容维度(壁画、雕塑、宗教、军事等)、形式维度(单词型术语、词组型术语、语缀型术语等)、语义维度(单义术语、多义术语、变义术语等)。

结合《原则》[1]中的相关内容,敦煌文化术语翻译“因类制宜”的过程标准化主要有以下三个步骤:(1)汉语术语信息筛选与分析,同《原则》[1]4.2.2;(2)汉语术语的分类与整合:根据(1)的结果,对术语进行非学科归属维度的分类,同时按内容进行学科归属整合;(3)术语译名的采集:在(1)(2)的基础上,全面梳理现存的由中外译者提供的译名。在敦煌文化翻译实践相对有限的情况下,当前标准化过程中最常见的分类是基于语义维度和历史维度展开的。但是,敦煌文化术语翻译标准化的“因类制宜”并不局限于此,随着对敦煌文化术语的整理与描述的深入,其类型及对应的标准化过程将得以拓展。

比如,若按语义维度进行分类,有些术语为变义术语。这类术语的翻译标准化,不同于单义或多义术语,必须体现其语义变化的情况。敦煌历史中,曾出现过雍州刺史、凉州刺史、沙州刺史、瓜州刺史、甘州刺史等(见表1),但因所处时代不同,刺史一词的内涵存在差异,因此其翻译标准化中的有些步骤需要采取“因类制宜”的策略。

表1 变义术语翻译标准化过程中的“因类制宜”相关步骤

必须说明的是,这里的“刺史”一词属于变义术语,而非多义术语,因为其语义变化仅存在于历时维度。而多义术语的“多”是共时维度的“多”,如“霓裳羽衣”可分别指装束和舞曲,“佛像”可分别指佛的图像和塑像。

再比如,若按照历史维度分类,外来术语的翻译标准化过程中的一些步骤与固有术语不同。敦煌文化术语中较大部分为外来术语。这些外来术语有的来自少数民族语言,有的来自外国语言,以梵语词源的佛教术语为最多。针对这类术语的“因类制宜”体现于步骤(3)中(见表2)。

表2 梵源外来术语翻译标准化过程中的“因类制宜”相关步骤

对于欧洲与北美的佛教研究的学者而言,梵语佛学术语已成为其学术通用语[17]。在许多英文的佛教研究中,梵语术语随处可见。因此,在翻译学术文本时,梵语词源术语的翻译更多相当于溯源。但是,术语翻译并非仅仅服务于学术。试想,若在翻译一篇敦煌石窟的外宣文本中仅用回译法处理所有梵源术语,那么在读者不具备佛教知识储备的情况下,译介效果必然难以保证。类似的情况还有少数民族语言词源的术语,其转写有一套独立的规则,但有些也发生了历史演变或进入了翻译目标语。基于这一现实,我们在处理外来术语时须特别关注术语类别,将各种情况纳入考虑因素。

因篇幅有限,术语的类别差异无法一一列举,但通过上述分析可知,根据类别差异对术语翻译过程进行的标准化,是一种基于敦煌文化术语的理性认知上的标准化。经过“因类制宜”的规范性过程,能够筛选出较为科学合理的译名选项,为“因势制宜”的结果标准化奠定基础。

3.2 “因势制宜”的结果标准化

“因势制宜”的“势”指的是情势,“情势”在《现代汉语词典》[18]中的释义为“事情的状况和发展的趋势;形势”。在这里,情势既包括对术语基本情况和实践趋势的掌握,也包括对术语跨语言文化实践形势的了解等。结合《原则》[1]中的相关内容,敦煌文化术语翻译“因势制宜”的结果标准化主要有以下步骤:(1)专家审订:结合《原则》[1]4.2.3.3.,“组织特定专业领域专家同翻译实践与研究领域的专家合作,对初步采集到的中国特色术语译名进行审订”,取精去糟、查漏补缺;(2)确定规范化表达:结合术语情势,对术语结果进行标准化。

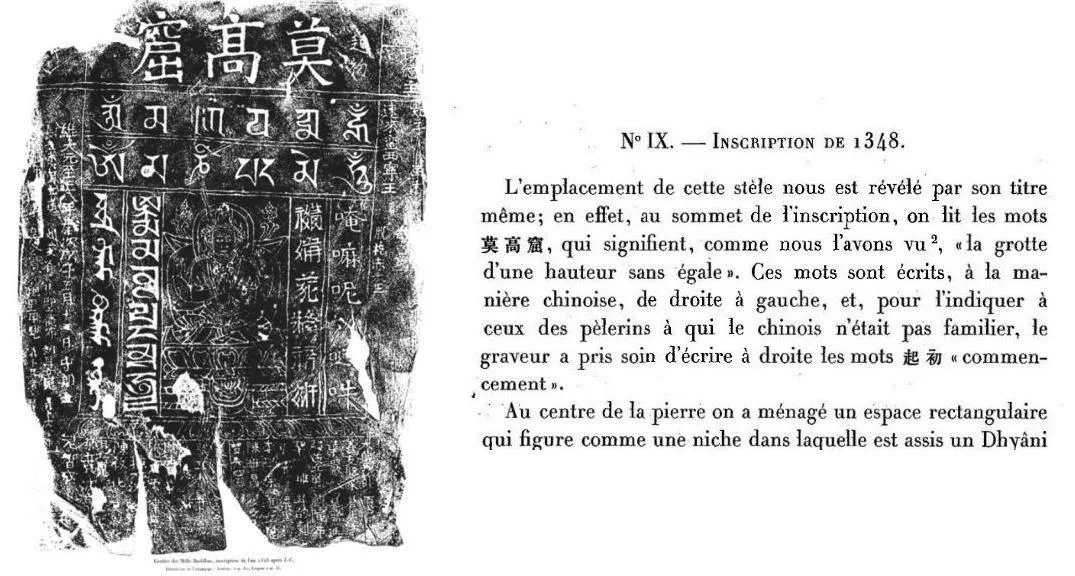

情势不同,术语翻译要实现的功能和目的是有所不同的。“因势制宜”对实现最贴合实际需求的结果标准化更有利。以“莫高窟”的翻译为例。该词最早的译名出现在1902年于巴黎出版的《中亚的十种汉文碑铭》(Dixinscriptionschinoisesdel’AsieCentraled’aprèslesestampagesdeM.Ch.-E.Bonin[19]),由法国敦煌学研究先驱沙畹(Emmanuel-èdouard Chavannes)所著。该书是根据法国人邦宁在1899年途径敦煌、新疆时拓制莫高窟等地的部分碑铭进行的研究,内容包括《汉敦煌太守裴岑纪功碑》《元莫高窟六体文字刻石》等碑铭的译注及图版[20]。其中,沙畹将莫高窟译为la grotte d’une hauteur sans égale (the grotto of a height without equal)(如图1)。彼时,他的著作主要是以知识普及为目的,在世人对于莫高窟一无所知的情况下,意译有助于术语的理解,更符合现实需求。如今,莫高窟已成为闻名遐迩的中国文化符号,其内涵早已为人们熟知,翻译目的也更为多元化。因此,现有译名着重凸显其专有名词属性,译为Mogao Caves/Grottoes[21]即可。

图1 沙畹书中碑铭的图版及译注(例)

“因势制宜”还为协调同一术语在不同知识空间的译名变体问题带来启示。“当今信息时代与知识社会,术语译名往往在规范知识空间(如名词审定发布、专业辞书编纂)、专业知识空间(如学术专著和专业期刊)以及大众知识空间(如网络新闻传播媒介)中迅速流通。不同知识空间中,相关译名的选择往往因使用者的知识背景和认知水平产生较大差异,术语译名往往容易出现诸多不规范的表述变体”[22]。许多敦煌文化术语也面临同样的问题(见表3)。一般而言,大众知识空间的变体或表意更直白,便于理解;或形式更简洁,便于传播;或特征更明显,便于记忆,但在规范性和准确度方面较弱。专业知识空间的术语译名表述更规范,适用于正式文本;或表意更准确,能降低概念传播成本;或溯源更便捷,有助于学术研究,但在传播度方面远不及大众知识空间变体。在术语实际的跨语言文化旅途中,多空间译名变体常常共存于同一文本中。这种情况在许多海外汉学家和历史学家的敦煌学译本或著述中尤为常见,背后的原因多种多样,有时是因为某变体形式过于复杂,对文本的整体流畅度产生影响,故选用形式更为简单的变体;有时是因为术语专业度过高或来源于外语,需要用其变体进行解释;有时则单纯是为了避免某一词语的过度重复。这一现实表明,多空间术语变体并没有绝对意义上的主次,其重要性应结合其流通空间进行排序;它们的关系也并非只有竞争,在意义上可形成互补,在行文上可实现互助。胡开宝教授就构建融通中外的中国特色话语体系时指出:“可以采取学术话语和民间话语相结合的方式。一方面,以理性和严谨的态度向国外学者或民众介绍我国外交思想和具体举措,力求让国外民众全面而客观地掌握中国外交话语的内涵和意义。另一方面,以国外普通民众能够理解、乐于接受的语言向国外民众系统介绍中国外交思想”[23]。鉴于此,“因势制宜”的结果标准化意味着不再一味追求多空间译名的绝对一致,而是在充分认清其共存逻辑的基础上,结合大众知识空间与专业知识空间的术语变体,寻求标准化术语组合。

表3 “因势制宜”的结果标准化举例

4 结语

术语本身及实践活动具有多重价值,既包括语言价值、文化价值,也包括经济价值、社会价值等[29]。作为极为必要的术语实践活动,基于描写与规范的术语翻译标准化将在一定程度上促进其多重价值的实现。敦煌文化术语是极具代表性的中国特色术语,其翻译标准化是构建敦煌文化对外话语体系的坚实基础,是释放敦煌文化魅力的重要手段,更能助推地方社会经济发展。本文对“敦煌文化术语翻译标准化”的必要性、内涵及创新实践进行了探讨,希望能够成为引玉之砖,引起学界对中国特色术语翻译标准化的更多关注和探讨。