《蜀道难》中的野性自然在英美世界的接受与变异

何 新

1. 成都师范学院外国语学院 四川成都 611130;2. 西南交通大学人文学院 四川成都 610031

“诗仙”李白在多首诗歌中都对极具“野性”特质的自然进行了细致书写,《蜀道难》可被看作这类诗歌的典范。全诗描绘了蜀道险峻的山势、湍急的河流、高耸的山峰,人烟罕至、崇山峻岭、气势巍峨,呈现了一幅极具野性生命力的大自然图景。多位文人学士对此诗大加称赞,殷璠惊叹此诗:“可谓奇之又奇,然自骚人以还,鲜有此体调也。”[1]正因如此,《蜀道难》作为李白的代表诗作被多位西方著名汉学家研究和翻译。国内对于《蜀道难》海外传播的研究通常从不同翻译理论的维度探究译本中的翻译策略及误译、漏译现象,鲜有从生态批评的视角对诗中非人类自然世界的书写进行考察。鉴于此,本文拟站在比较文学和生态批评的立场,探究《蜀道难》中彰显自然“野性”特征的地理意象与动物意象在具有代表性的七个英译本中的变异,以期深入挖掘《蜀道难》独特的生态内涵和审美特征,为李白海外研究提供新的阐释维度。

一、《蜀道难》中的“野性美”

《蜀道难》最早收录于唐人殷璠编著的《河岳英灵集》,诗的艺术成就有口皆碑,但其主题却众说纷纭。认为《蜀道难》寓在讽时任蜀地军政长官章仇兼琼及时任剑南节度使严武的说法,已被学界驳斥,因为据史料考辩,章仇兼琼与严武并非为人暴虐,飞扬跋扈。认为此诗旨在讽安史之乱后唐玄宗幸蜀的说法也已被证伪,因《河岳英灵集》编成于玄宗天宝十二载(753年),而唐玄宗幸蜀在天宝十四载(755年)爆发的安史之乱之后,二者时间先后顺序不符。在论证《蜀道难》主题的各种声音之中,不乏有学者认为《蜀道难》着力描述了蜀地自然景观,其主题旨在赞叹蜀地山水。明代胡震亨曰:“愚谓《蜀道难》,自是古相和歌曲,梁陈间拟者不乏,讵必尽有为而作! 白,蜀人,自为蜀咏耳”(《李诗通》)。又有清朝顾炎武曰:“李白《蜀道难》之作,当在开元天宝间。时人共言锦城之乐,而不知畏途之险,异地之虞。即事成篇,别无寓意”(《日知录》卷二十六)。现存最早的李白诗歌注本《李诗选注》也指出“乐府诸篇,不必一一求所指;其有所指者,辞义明白,自有不可掩之实,亦不必待强为之说”。由此可见,以上论述皆认为李白的《蜀道难》属于咏物之作。在笔者看来,李白用如椽之笔,在诗中通过多个自然意象,从视觉、听觉等多个维度书写蜀道的艰险,令人身临其境,叹为观止。故把《蜀道难》作为赞叹蜀地山水的诗歌合乎情理。

全诗开篇、中间和结尾部分,李白反复感叹“蜀道之难,难于上青天”,把穿越蜀道的难与登天相比较,多次强调主题,凸显蜀道的山势险峻、峥嵘巍峨。随后,诗人将关于蜀道的传说、神话、历史和自己的环境经验交融在一起,通过呈现多个自然意象,共同描绘蜀道之难。“蚕丛及鱼凫”到“然后天梯石栈相勾连”八句通过历史传说和神话故事道出古蜀国自建国以来与秦塞长期阻隔,不通有无,直到“五丁开山”开凿了蜀道,才通过“天梯石栈”与外界有了联系。即便如此,要通过蜀道,绝非易事,“只有高险的山路和石头栈道相连才能勉强通过”[2]206,让人具身体验“畏途”“巉岩”“不可攀”“百步九折萦岩峦”。蜀道如此艰险正是由于曲折盘旋、险恶陡峭的山势—山峰高耸入云似乎距离天空不到一尺,驾着六龙的羲和见到如此高的山峰都要绕回,善高飞的黄鹄与善攀援的猿楺都欲度蜀道而无计可施。“古木”“空山”“枯松”的自然意象表征了人类的缺席,体现人类对如此崇高的自然世界叹为观止、望而却步。蜀道不仅山高,而且水险,“冲波逆折”“飞湍瀑流”“冰崖转石”等意象都描述了水势湍急、波浪回旋的景象,浪花击打在岩石上发出如雷鸣般的声音响彻山谷,不禁让人惊心动魄。诗中“黄鹤”“猿猱”“狼”“豺”“猛虎”“长蛇”等动物意象无论是指代人的隐喻意义,还是其本体含义,都可以从侧面凸显蜀道的地势险峻,人迹罕至,所以才有多种野兽出没。诗中多种自然意象的呈现论证并阐释了“蜀道之难,难以上青天”的事实,彰显了蜀道山水充满了生命力量的“野性”之美。

由此可见,《蜀道难》中所描绘的蜀道崇山峻岭、虎豹出没、渺无人迹、气势磅礴、巍峨峥嵘,无不彰显了大自然不受人类干预和控制之下表现出的固有特征和价值,整个自然俨然是一个充满了野趣和生机的审美世界,呈现了荒野的物理特征和“野性美”的内在属性。在中国古代语境中,“荒”“野”这两个字为互文的同义词,意思都是未经人的影响、未打上人的烙印的自然。《古汉语常用字字典》对“荒”的第4条解释为:僻远的地方。对“野”的解释中,既包含其地理意义上的所指:“田野;又郊外”,也指代某种特征或性质:“野蛮,不驯顺”。在现代语境中,“荒野”一词在《现代汉语词典》(第7版)中的解释为:“荒凉的野外,指几乎不受人干预,未经驯化的地区”,表示一种纯粹的、野性的自然状态,体现了原始自然的在场和人类痕迹的缺席。荒野,不仅是一个客观存在的物理空间,也是一种文化建构,一种精神象征,一个美学范畴,与中国传统文化、文学中的“自然”概念具有相似的内涵。自然这样的审美特征在《蜀道难》中表征为书写蜀道山水的各类自然意象所呈现出的“野性美”。具体而言,一方面,“野性美”表现为未经人工雕琢和驯化的自然,物皆自得,美在自美,呈现其本来的面貌和固有价值,不以人的利益作为其审美和价值尺度。“野性是一种自然、原始和社会性的力量,而社会、经济和政治的能力试图将其消除”[3]27。人类不在场,自然就具有了肆意生长的野性精神,有了生命的蛮荒境界,有了原始的野蛮苍劲。蜀道的自然充满力量,气势磅礴,长势强劲,野兽丛生,具有原生之美、纯粹之美、蓬勃之美、野蛮之美。另一方面,“野性美”体现在去人类中心主义预设的人与自然的关系之上,人与自然万物和谐共运,浑然一体。具有“野性美”的自然似乎是一个残酷无情,有着巨大威胁的物理世界,具有不随人类意志转移的物质性与客观性,具有“不可用人之范畴加以限定的狂傲与霸气”,故而拥有了“传统美学赋予给大海和高山的崇高”[4]129。在这样的自然之中,人与自然的态度不是对立的,人并非处于山水之上,无法对“野性”自然进行改造,而是处于自然之中,甚至在自然的险峻巍峨面前感到自身的渺小,感到恐惧,从而对自然产生了敬畏之心。《蜀道难》中“仰胁息”“坐长叹”“凋朱颜”“长咨嗟”皆表现了在奇峰险峻的野性自然面前,人们无所适从只能叹为观止。这样的“野性美”反拨了西方文艺复兴以来大肆宣扬的人文主义思想,其授予了作为“万物灵长”的人对自然控制和改造的特权;呈现了人与自然同属生物圈的整体主义和后人文主义思想,具有深刻的生态意蕴和生态智慧。

二、英译《蜀道难》中“野性”特征的式微

作为中国传统文化的经典,《蜀道难》被多位西方学者翻译研究并收录在自己的译本之中。1919年,英国著名汉学家阿瑟·韦利(Arthur David Waley) 出版小册子《诗人李白》(The Poet Li Po)[5],该书介绍了李白生平并翻译了他的23首诗歌。1921年,美国意象派女诗人艾米·洛威尔(Amy Lowell)与汉学家弗洛伦斯·艾思柯(Florence Ayscough)合译出版汉诗英译集《松花笺》(Fir-Flower Tablets: Poems From the Chinese)[6],其中收录了83首李白诗歌。1922年,旅美日裔学者小畑熏良(Shigeyoshi Obata)出版了李白诗歌翻译总集《李白诗集》(the Works of Li Po: The Chinese Poet)[7],收录了李白诗歌124首。1929年,美国诗人威特·宾纳(Witter Bynner)与中国学者江亢虎合译出版《群玉山头:唐诗三百首》(The Jade Mountain: A Chinese Anthology, Being Three Hundred Poems of the T'ang dynasty, 618-906)[8],收录李白诗歌27首。美国学者阿瑟·库柏(Arthur Cooper)翻译郭沫若专著《李白与杜甫》(Li Po and Tu Fu)[9],并于1973年将其出版,其中英译了李白多首诗歌。1993年,美国学者维克拉姆·塞斯(Vikram Seth)出版《三位中国诗人》(Three Chinese Poets)[10],对李白、杜甫、王维三位诗人生平进行了简要介绍,并翻译了三人的多首诗歌。进入新世纪之后,美国诗人西顿(J.P. Seaton)于2012年出版英译李白诗歌集《明月白云—李白诗选》(Bright Moon White Clouds Selected Poems of Li Po),包含李白诗歌124首。[11]。由此可见,李白诗歌从未退出西方学者的研究视野,确立了其在海外研究的经典地位。以上七本著作均包含对《蜀道难》的翻译,颇具代表性。然而,在这些英译本中,蜀道不受人类控制和规训的“野性美”或隐或显地有所消减和削弱,蜀道不再那么“难”,那么“野”,变得“温顺”起来。下文将重点考察并对比原诗与这七个英译本中的具有代表性的地理意象及动物意象,以此探究原诗中自然的“野性”特征在其英译本中如何变化。

(一)地理意象

蜀道地势多变,道路险阻,唐诗中的“蜀道”多指“秦岭巴山的入蜀路线”[12]6,长逾数千里,从北向南经过关中盆地、秦巴山地、四川盆地等形态各异的地理区域,沿途以秦岭、巴山山脉为代表的崇山峻岭为主[12]18,给人们通行造成了巨大的困难和障碍。故诗人开篇便从宏观上把蜀道之难与上青天之难进行类比,两次使用“难”字强调其难度之大,将蜀道的艰险具象化。但在韦利与宾纳的译本中却并非如此,如下所示。

原诗:蜀道之难,难于上青天。

韦利译本:It would be easier to climb to Heaven than to walk the Szechwan Road.

宾纳译本:Such travelling is harder than scaling the bule sky.

在韦利的译本中,关键词是“easier”(更简单),将原文凸显的“难”之比较,转换成了“易”之对比。宾纳和江亢虎的译本虽然关键词仍是“harder”(更难),但“travelling”一词的使用消解了原诗暗含的艰险。根据《牛津高阶词典》(第 9 版),“travel”意为“to go from one place to another, especially over long distance”(从一个地方到另一个地方,尤其是远距离),词性中立,无法传达跋山涉水的艰险过程。不仅宾纳和江亢虎的译本多次使用“travelling”表达攀登蜀道,其他译本同样如此。

原诗:问君西游何时还?

西顿译本:When will the traveler, heading west, turn back?

原诗:其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉?

库柏翻译:Why, oh, why, Travellers from Afar, come ye to suffer them?

原诗:地崩山摧壮士死

小畑熏良译本: And how those strong men died, traveling over!

原诗:扪参历井仰胁息

小畑熏良译本:The traveler must climb into the very realm of stars, and gasp for breath.

以上译本分别把“君”“远道之人”“壮士”都作为“游客”(traveler)来解读和阐释,传递出一种人们前来蜀道旅游,放松身心的感官体验。实际上,史书上对于穿越蜀道的情形多有记载,例如描述蜀道中的子午道和骆谷道“两路重岗绝涧,危崖乱石”[13],米仓道“行人止宿,则以縆蔓系腰,萦树而寝。不然,则坠于深涧,若沉黄泉也”。[14]不难看出,顺利穿越蜀道绝非徒步旅行般容易,具有稍有不慎则失去生命的可能性,而译诗中将这一复杂艰辛的过程转化成“旅行”这一意象显然是将原诗中人们穿越蜀道的具身体验进行了简化和缩减,与此同时,蜀道险峻危峭的野性地理特征也被削弱。

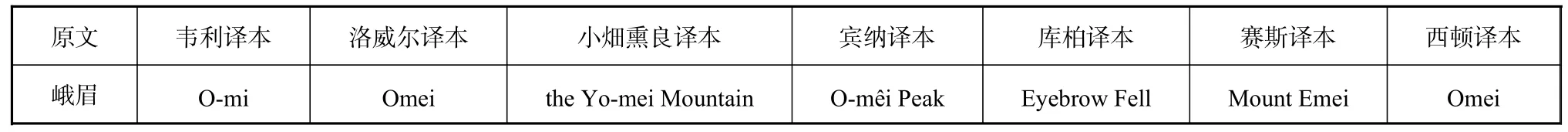

原诗中“不与秦塞通人烟”中“塞”指“山川险阻处”[2]206。“塞”在《古汉语常用字字典》的解释为“边界上的险要地方”,这一意象彰显了蜀道地势的艰险,自然“野性”特质的在场。然而在英译本中,“塞”这一险要地势不复存在,如表1所示。

表1 “秦塞”英译表

根据《牛津高阶词典》(第 9版)中的解释,“frontier”意为“a line that separate two countries”(区分两个国家的界限);“border”意为“a line that divides two countries or areas”(区分两个国家或地区的分界线);“boundary”意为“a real or imagined line that marks the limits or edges of sth and separates it from other things or places”(标出某事物的界限或边缘并将其与其他事物或地方隔开的真实的或想象的线);“wall”意为“a long vertical solid structure, made of stone, brick or concrete, that surrounds, divides or protects an area of land”(城墙、围墙)。由此可见,英译本中的“塞”仅仅只含有分界线的意思,缺失了其中蕴含的地势险要之意。原诗中蜀地与秦地边界相邻,险阻的地势在译文中只呈现出了平淡无奇的分隔之处,地势的蛮荒、野蛮特质被弱化。

不仅如此,若要穿越蜀道凹凸陡峭的地势,普通的道路显然无法实现,故需借助“天梯石栈”,其中天梯比喻高险的山路,而石栈指在峭壁上凿石架木筑成的通道,也即是栈道,是依崖架空的道路。“缘坡岭行,有缺处,以木续之成道,如桥然,所谓栈道也”。[15]从建筑材料而言,蜀之栈道主要以岩石和木材构成。然而,小畑熏良和库柏的译本都将“栈”译为“bridge”,如下所示。

原文:天梯石栈

小畑熏良译本:a road of many ladders and bridges hooked together

库柏译本:sky-ladders fixed, bridges across chasms

“bridge”在《牛津高阶词典》(第9版)中的解释为“a structure that is built over a road, railway, river, etc.so that people or vehicles can cross from one side to the other”(在公路、铁路、河流等上建造的供人或车辆从一边到另一边通行的建筑物),可见“bridge”所对应的意象应属于水泥建筑物,而非原诗中岩石、竹木这类具有原始属性的物料,构成栈道的原材料在这一翻译过程中进行了转换和变异,同时“栈”所蕴含的摇摇欲坠的感觉经验也被弱化消解。

原诗为了凸显蜀道地势的险峻曲折,诡谲艰难,对“青泥”“连峰”“剑阁”等具有代表性的山峰、地势进行了书写,使人从中领略唐时蜀道艰险的意蕴。在“西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅”中,“太白”指太白山,根据慎蒙《名山记》,太白山“在凤翔府郿县东南四十里,钟西方金宿之秀,关中诸山莫高于此”,系关中最高的山脉;“峨眉巅”指峨眉山的顶点,也是最高处。此句表现了从秦到蜀山脉的高耸。“青泥何盘盘”中“青泥”特指由其泥泞曲折的特征而命名的青泥岭。根据《元和郡县志》卷二十二兴州长举县:“青泥岭在县西北五十三里,接溪山东,即今通路也。悬崖万仞,山多云雨,行者屡逢泥淖,故号青泥岭”,人们若要徒步翻越青泥岭,定是艰难险阻,步步维艰。原诗“剑阁峥嵘而崔嵬”描述了剑阁山势高峻雄伟。《图书编》中指出:“蜀地之险甲于天下,而剑阁之险尤甲于蜀,盖以群峰剑插,两山如门。”蜀地关口不计其数,剑阁是其最险要的关口之一,因气势如剑而得名。可见,位于蜀道的“太白山”“峨眉山”等山峰,“青泥岭”“剑阁关”等地势是蜀道野性审美特征的物理客观对应物,蕴含着深刻的文化内涵及地理特征。而在英译本中,译者均采取音译法或直译法对地名进行翻译,并没有对其文化隐喻及地理特性另加注解说明,让其沦为非典型性的普通地方,让缺失中国文化背景的西方读者无法再现蜀道的艰险与野性。各译本对上述地理意象的翻译如表2—表5所示。

表2 “太白”英译表

表3 “峨眉”英译表

表4 “青泥岭”英译表

表5 “剑阁”英译表

(二)动物意象

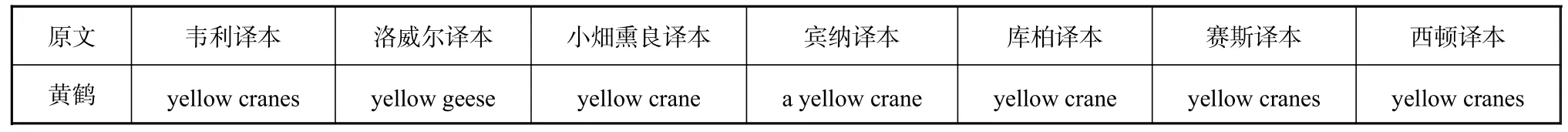

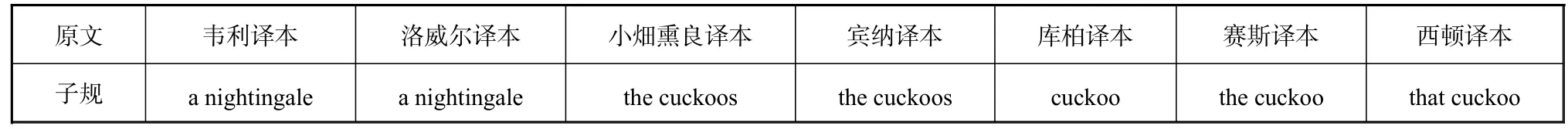

蜀道沿途茂密繁芜的群山峻岭为各种野兽毒虫提供了良好的生存空间。有记载:“谷中多反鼻蛇,青攒蛇一名燋尾蛇,常登于竹木上,能十数步射人。人中此蛇者,即需断肌去毒,不然立死”。[16]此类记载,不绝史书,可见蜀道沿途猛兽出没,毒蛇成群,暴虐为患。为了凸显蜀道这一蛮荒的野性特征,原诗中的动物意象极具典型性,象征着某种动物中最凶猛最具“野性”的一类。“黄鹤之飞尚不得过,猿揉欲度愁攀缘”中“黄鹤”指黄鹄,《商君书·画策》中指出“黄鹄之飞,一举千里”。《楚辞·惜誓》中提到“黄鹄之一举兮,知山川之纡曲;再举兮,睹天地之圆方”,可见黄鹄飞翔,一振翅便知山川地势,再振翅可知天地辽阔,日行千里,极善高飞,固有俗称“天鹅”。“猿猱”指一种猿猴类动物,《兽记》中指出“猿善援”,猿猱便于攀援,非常便捷。元代萧士赟在其著《分类补注李太白诗》中曰:“黄鹤飞之至高者,猿猱最便捷者,尚不得度,其险绝可知矣”。可见,“黄鹄”在鸟类中最善飞翔,“猿猱”在猴类最善攀爬。原诗“又闻子规啼月夜”中“子规”指杜鹃鸟,也即布谷鸟。晋朝张华在其《禽经注》中道:“望帝修道,处西山而隐,化为杜鹃鸟”,“至春则啼,闻者凄恻”,“声甚哀切”。空山丛林,人迹稀少之地,杜鹃鸟叫声哀婉凄切,令人心怀感伤。它被赋予了特有的文化和象征意义,暗含哀婉或愁绪满怀的情绪。原诗“朝避猛虎,夕避长蛇”中的“长蛇”并非指一般的蛇,根据晋郭璞《山海经图赞》:“长蛇百寻,其鬣如彘。飞群走类,靡不吞噬。极物之恶,尽毒之利”。可见诗中的长蛇是蛇中极其凶恶残忍的一类。由此可见,原诗中所书写的动物绝非随意之选,而蕴含了深刻的中国文化内涵,隐喻了蜀道人迹罕至、蛮荒苍劲的野性特征。然而这些动物意象在这七个英译本中泛化成了平淡无奇的普通物种,如表6—表9所示。

表6 “黄鹤”英译表

表7 “猿猱”英译表

表8 “子规”英译表

表9 “长蛇”英译表

由以上表格可知,“黄鹤”在英译本中,除了洛威尔的译本译出了黄鹄俗称天鹅(geese)的本体意义,其余译本都译成了“yellow crane”(黄色的鹤),黄鹄已经变异成了另一种鸟类,其善高飞的特征也随之消失。善于攀爬的猿猱在多个译本中被泛化成了普通的猿猴,甚至是更瘦小的猴子(monkey)。“子规”虽被直译成了其本体对象布谷鸟(cuckoo),但无一个译本对其暗含的文化象征意义进行注解,甚至韦利与洛威尔的译本把“子规”译成了可以发出美妙叫声的夜莺(nightingale),杜鹃鸟充满悲凉的啼叫被重构成了夜莺美妙的歌声。原诗中非常凶残的蛇类在多数译本当中也被泛化成了普通的长蛇(long huge serpent)。译本把具有典型性的通常只会出现在人烟罕至地方的“野兽”泛化成了普通的甚至通常可与人类共时性在场的某类动物,那么它们原本所处的环境具有的蛮荒野性特质也随之减弱。

由上文分析可知,西方译者在翻译《蜀道难》中的地理意象与动物意象时所采取的翻译策略均为直译法,即根据拼音或者字面意思进行直接翻译,而未对其中蕴含的深层特征或文化意义进行注解与阐释。这种翻译上的捷径似乎从形式上保持了与原诗的相互对应,但原诗中的地理意象与动物意象在中国文化背景中所特有的野性特征与审美取向在这种符号转换过程中出现了泛化、式微,甚至消失殆尽,导致在异质文化模子中的读者无法感知这些意象所带来的审美体验与感知。

三、“野性”特征衰微的跨文明阐释

一个国家的文学文本在传入异于自身文化模子的文化中时,由于接受者语言的差异、文化背景的不同等因素,必然会产生变异。在异质文明的文学交流过程中,以“文字流传物”的形式存在的作品首先要经过语言的转换,在语言的转换过程中,原来的文学文本“不仅与其原初的语言指涉物相脱离,而且还要首先经过译者的理解与译语再表达的过滤处理”[17],最终导致原文的耗损与变异。作为文化的表征和符号,语言的转换和变异必然是不同文化对话与交流的结果,与译者的现实语境、传统文化、审美特征等因素密切相关。就《蜀道难》而言,原诗所彰显的自然“野性美”在英译过程中的衰微一方面是因为汉英两种完全不同的语言在翻译中,其中的内涵在符号转换过程中不可避免会发生一定变异;另一方面是由于处于异质文明中诗人与译者对于野性自然的不同态度。李白自然观的形成受到了道家思想的深刻影响,李长之认为李白有“老庄的自然无为的宇宙观”[18]。在李白的大量诗歌中,人与自然的界限得以解构,二者和谐共生、互利共存,人类顺应自然,承认自然在本体论上的固有价值,具有自觉的生态审美和生态意识。而在西方主流文化中,自基督教以来的二元论思想就把人与自然划分成相互对立的主体与客体,主体享有更高的地位,故有权控制甚至改造客体,自然成为了人类开发、利用、改造的对象。

中国古代哲学的起点就是亲近自然、趋向山水、尊重自然固有特质与价值的。庄子《齐物论》中道:“天地与我并生,而万物与我为一”,指天地与我们都是道心之大用的妙用所生,万物与我们都是一个本体而没有人我万物之别。人与其它物质一样,都由同一基础构成,有着相同的本体论,都是大自然的有机组成部分,而并不是主宰于大自然之上的物种。这充分彰显了道家思想中人与自然万物平等的生态内涵。不仅如此,《老子》中提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,故人应该遵循自然之道来对待万事万物,敬畏自然,与万物和谐相处,浑然一体,做到“天人合一”。“和谐是宇宙间天地自然万物以及人的根本法则,人与自然的相互协调是人处理人与自然关系的根本法则”[19]。道家哲学强调的是“人与外物之间超功利的无为关系”。《庄子·秋水》中指出“无以人灭天,无以故灭命”,强调人不要为了追求利益而毁坏自然,而应该尊重自然,顺应自然,“无为而治”,如果违背自然规律根据人自己的意愿和利益对自然进行改造定会招致自然灾害。道家哲学中人应与自然和谐相处,人应顺应自然、敬畏自然的思想体现在李白对“野性”自然的磅礴气势进行描写和借以抒情的诗歌中,例如“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”(《望庐山瀑布》),“天门中断楚江开,碧水东流至此回”(《望天门山》),“西上太白峰,夕阳穷登攀”(《登太白山》)。自然磅礴的“野性”没有被诗人的理性主体所缩减或解构,反而被诗人视为自己的一部分,赞美自然“野性”特征的同时,也借以隐喻其桀骜不羁的性格,不为权贵“摧眉折腰”的特质。

然而西方主流文化自基督教以来,就把人类与自然世界相互对立,人类是万事万物的中心,人类掌管着万物的命运,充满人类中心主义的预设。圣经《创世纪》中写道:“让他们(亚当夏娃)管理海中的鱼、空中的鸟、地方的牲畜和地上的所有野生动物以及地球上的每一个爬行动物”(《圣经·创世纪》第一章第26节)。文艺复兴、启蒙运动以来,人类带着对理性和智慧的信仰,变得傲慢至极,自诩为“万物的灵长”,试图对自然进行去魅。随着科技的长足发展,人确立了自己唯一言说的主体地位,为进一步控制自然奠定了坚实的物质和技术基础。现代科学之父的弗朗西斯·培根(Francis Bacon, 1561—1626)认为人类可以被看成是世界的中心,世界上其他物质是因为人类的存在才具有价值。人类在培根这里已经拥有了至高无上的地位,所有的其他存在物都是为人类服务,自然的固有价值被其实用价值所取代。在极度崇尚理性的科学革命时代,西方现代哲学的奠基人笛卡尔(René Descartes, 1596—1650)提出的二元论使得精神(理性)上升为主体,物质(身体)沦为客体,由此同样作为物质世界的非人类自然也被客体化,“所有的精神都被有效地从自然中清除出去。外部的对象只由数量构成:广延,形状,运动及其量值。神秘的特性和性质只存在于心灵中,并不在物质对象本身中”[20]。自然世界成为与精神对立的物质世界,没有活力和生气,变成沉默的客体,对于这样的自然,康德坦言“崇高不存在任何自然客体之中,而仅存在于作为评判主体的灵魂之中,以至于我们能意识到我们优于内在自然,因此也优于外在自然”[21]。优于自然的人类有权任意控制、开发、剥削自然。在此二元论思想的指导下,西方主流社会更是把具有“野性”的自然看成是邪恶所在地。欧洲殖民者在征服美洲新大陆过程中,“荒野代表着要克服的困难、要征服的敌人和要控制的威胁,必须驯化荒野才能征服新大陆,清教徒们鼓励的是攻击性和对立性的荒野情感”[22]182。荒野在被人类改造之后,其价值才能得到“提升”。清教徒们在建设新的家园时,荒野又成为了他们可以利用的资源库,具有极大地使用价值和生产价值,“一旦被控制,自然就与自然资源等同,荒野就只是未开发的资源库。除非将它转化为资源,它只不过是大量的废地”[22]179。在科学实用主义和理性的作用下,自然成为了人类应该去开发利用的资源,否则就失去了存在价值,这样的价值导向和美学经验,使得“驯化”自然几乎成为了西方主流文化的集体无意识。

结语

根据上文分析可知,通过考察《蜀道难》中的地理意象与动物意象等非人类的自然意象在七个英译本中的接受与变异,可知原诗中所书写与蕴含的蜀道艰难崎岖、险峻危峭的野性特征发生了泛化与式微。原诗中的具体意象在中国传统文化背景中能够引发读者的文化迁移与联想,让读者不自觉地将这一意象与某些特征形成相互关联的“想象共同体”,从而赋予这一意象特有的文化特征和审美价值,然而在其跨文明的接受中,读者文化的异质性切断了意象与原有文化之间的联系,若在这一接受过程中,仅采用直译或归化的翻译策略,原诗独特的文化意蕴将会变异或消失。归根结底,英译《蜀道难》中自然野性特征的式微不仅是由于汉英语言符号的不同,更重要的是东西方文化的异质性,尤其是东西方野性自然观在文化源头上具有的强烈差异性。中国传统文化,例如“天人合一”“原天地之美而达万物之理”,等等,都传递着人类顺应自然、敬畏自然的思想,而西方主流文化从源头上就受到暗含人类中心主义思想的基督教的深远影响。故西方译者在翻译或接受中国传统文学、文化文本时,通常并未关注甚至直接忽略了其中蕴含的深层生态内涵与生态价值。有鉴于此,作为中国生态批评学者,我们应该有足够的文化自信,立足传统文化,把握生态阐释或重释中国传统文学、文化经典跨文明传播与接受的话语权。唯有如此,中国传统文化在跨文明交流过程中,才能保持其独特的民族特色和审美价值。