赋体叙事结构的共性与个性

刘伟生

(江苏理工学院,江苏常州,213001)

韦勒克认为,“文学作品的本质和存在方式,正在于它的结构,一件艺术作品如果保存下来,从它诞生的时刻就获得了某种基本的本质结构,这种结构的本质经历许多世纪仍旧不变,而且它也是讨论作品价值的基础,因为价值是附着在结构之上的”[1]。赋体体式结构是赋体叙事研究中的关键问题。从赋体基本表现手法与体式的共性出发,探讨赋体叙事结构的共性,并进而分析各种赋体的特质,是有益且有趣的事情。

一、铺陈与赋体结构

文体的分类涉及题材、内容、体制、体式、体性、体格、体貌、功用等各个方面与诸多概念,但核心因素在文章体制与表现功能,是因用为体、以体范用的体用互动促进着文体的演革。赋体非诗非文、亦诗亦文,多元多貌、流动不居,其体式特征不可一概而论,但其本质特征在于铺陈,赋体铺陈既是表现手法,也是包括结构在内的整体特征。

(一)赋体体式的共性集中在其表现手法——铺陈

赋体体式特征虽不可一概而论,但我们还是可以从变中求不变,以寻找赋体之所以得名为“赋”、定名为“赋”的本质或共性。关于赋体特性的概括,影响较大的有:

赋之言铺,直铺陈今之政教善恶。(郑玄《周礼·春官》注)

传曰:不歌而诵谓之赋。(班固《汉书·艺文志·诗赋略》)

赋者,古诗之流也。(班固《两都赋序》)

赋,敷也,敷布其义谓之赋。(刘熙《释名·释书契》)

赋体物而浏亮。(陆机《文赋》)

赋者敷陈之称,古诗之流也。……所以假象尽辞,敷陈其志。(挚虞《文章流别论》)

赋者,铺也,铺采摛文,体物写志也。(刘勰《文心雕龙·诠赋》)

赋者,敷陈其事而直言之者也。(朱熹《诗集传》)

赋之为物,非诗非文,体格大异。(王之绩《铁立文起》卷九)

诗言持,赋言铺,持约而铺博也。(刘熙载《艺概·赋概》)

上列各家,或以“诗六义”中的赋法而言(涉及义、事两方面的内容与直陈、敷布两类手法),或就赋体来源、手法、结构、语言、修辞、声韵、体格而言,涉及赋体文学各方面的特质。但其中影响最大的是刘勰的“铺采摛文”说与班固所引的“不歌而诵”说,两者相较,又以前说更为重要。现代的赋学研究者也曾从各个不同角度概括赋体本质,但都会认同铺陈为赋体基本手法的观点。如果再结合古今中外关于文体分析所用的维度,我们可以为赋体立一个从不同维度分析其特质的框架:

纵向维度:

生成流变:诗骚、诸子、史传、神话——古赋、骈赋、律赋、新文赋、俗赋

创作态度:苞括宇宙,总览人物——至大无外、至小无内;囊括四海、求全再现

阅读接受:题材意识——模拟创新

横向维度:

结构体制:问对结构、经纬方位、类辑并置;命题限韵、篇分大小;骚辞兮句

叙述话语:铺张扬厉、不歌而诵

题材主旨:体物写志、劝百讽一

这个框架兼取中西方文体学、叙事学的优长,从纵、横两个维度对赋体生成与流变、创作与接受、结构体制、叙述话语、题材主旨等作了合乎文体实际与理论逻辑的归并,有助于理解赋体的艺术构成。更重要的是,在这个框架之外,或者说渗透于这个框架的每一个构件中的,是“铺陈”二字,铺陈不仅是赋体最基本的表现手法,也是赋体创作的目的、结构、话语、风格、功效,是赋体最原初也最本质的特征[2]。

(二)铺陈手法影响及于赋体结构

铺陈作为赋体最基本的表现手法甚至赋体最本质的特征,既影响及于赋体创作的目的态度、题材内容、话语风格、功效反馈,也决定赋体的结构形态。

“铺陈”二字的本义与体量密切相关,赋体铺陈的特质首先体现在铺陈的体量上。铺排陈列是建立在一定的量的基础上的,从逻辑上讲,一定的体量是铺陈的先决条件。铺陈的体量体现在物类的多寡、时空的大小、心性的高低、篇幅的长短。铺陈体量会有大小不同的单元:句、段、章、篇,铺陈的单元既有由句而段而篇章的演进过程,也有同时交错混杂使用的局面。

铺陈必讲顺序,铺陈原本内含时空两个维度,刘熙载《艺概·赋概》说:“赋兼叙、列二法:列者,一左一右,横义也;叙者,一先一后,竖义也。”[3]98空间的维度里还包括经纬或纵横两个方向,而空间近似于场景,还可以借指集类相聚的名物。

如此说来,赋体依自然节令、运动过程、礼仪程式、虚设问对等为线索的时间顺序,或平面或立体的空间顺序,或时空一体的交错顺序,或以类相从的逻辑顺序,都由赋体铺陈特性派生而来,而这些顺序与线索,就是赋体组构的原则或方式。

简单地说,赋体铺陈手法影响甚至决定赋体结构。

二、从结构角度看赋体叙事特征:赋体叙事结构的共性

文本组织结构是文章立体的根本要素,也是考察文体演变的主要参数。郭建勋师称区别于他种文体的形式标志为“语言组构方式”,认为“在文学史发展长河中出现的每一种文学体类,既包含着人的各种精神观念与审美情趣的累积,同时也必然表现为一定的物质形态,即某种特定的语言组构方式。”探寻文体演革的方式,就在于“探求语言组构方式发生某种变化的规律,也就是新文体形式确立的必然性”[4]。从结构的角度,尤其从确立文体结构的语言组构方式的维度来探究赋体结构的共性,更合赋体生成的逻辑理路与赋体成体的根本原因。

(一)赋体表层结构的共性

赋的本性因铺陈而来,铺陈本有铺陈陈列与铺叙陈述的意思,内含空间与时间两个维度,兼具描写与叙述两种手法。

对应于赋体结构,铺陈既奠定了赋体的一经一纬、纵横铺排,一先一后、层进叙述的基础结构,也涵盖由词法结构、句法结构、段落结构、篇章结构甚至篇间结构等各级体式结构。甚至可以延伸及于赋的题材内容、思想文化。这与西方叙事学表层结构、深层结构之分也是相通的。

关于赋体表层结构的论说,有三类值得关注:

一是“经纬”“先后”说。司马相如《答盛览作赋书》云:“合綦组以成文,列锦绣而为质,一经一纬,一宫一商,此赋之迹也。”自此“经纬”说成为赋法与赋体特质的代名词。刘熙载《艺概·赋概》说:“赋兼叙、列二法:列者,一左一右,横义也;叙者,一先一后,竖义也。”[3]98在前说的基础上增加了时间的维度,与铺陈兼含时空两个维度、描写与叙述两种表现手法的实际更相吻合。

二是“序—本部—乱”三段说。《文心雕龙·诠赋》称:“遂客主以首引,极声貌以穷文,斯盖别诗之原始,命赋之厥初……既履端于倡序,亦归余于总乱。序以建言,首引情本;乱以理篇,写送文势。”[5]后来学者便将大赋结构甚至赋的总体结构归为“序—本部—乱”的三体式结构。当然,序、乱的区分与称谓种种不一,序有内外之分,乱或称颂、系、歌、重、讯等,三段式结构也并非时时全备。准确地说,是并非每篇赋都有序和乱,但本部必备,叶幼明先生据此将序乱有无情况分为四种:序乱俱有、有序无乱、有乱无序、序乱俱无,而序乱俱无的赋,“在结构上又自然分为首、中、尾三个部分”[6]。

三是“整体性”“图案化”“团块状”之说。万光治先生曾以“描绘性”“整体性”“图案化”来论说赋体特质,描绘性主要指表现手法,整体性侧重于时空结构,图案化类比呈现效果[7]。若从叙事单元及时空特性而言,不妨加一个“团块性”来概括赋体更为显著的空间性特质与赋体由小到大以铺陈的团块来构篇的特性。

以上三类说法,可以抽取出赋体结构的“公约数”即基础结构与组构方式:“经纬”兼“先后”。根据这样的组构方式,可以将繁复的名物与事象,或按时间线索,或依空间顺序,或以类相从,铺陈成句、段、篇章。在以这样的方式组构篇章的过程中,如果以问答成篇,而且首尾是文的构成散体大赋,以七段结构成篇为七体赋,以骚句编织成体为骚体赋,以四言结撰全文为诗体赋,讲求句式的骈对为骈赋,既讲求骈对还讲求命题、定韵、限字为律赋,散句成分更多而近文的为文赋。因此生成赋的各种具体体式,当然这只是逻辑理路的推衍,实际的情况远比这个要复杂。这种推衍主要是为寻求赋体结构共性,并为理解各类赋体提供逻辑因由。

(二)赋体深层结构的共性

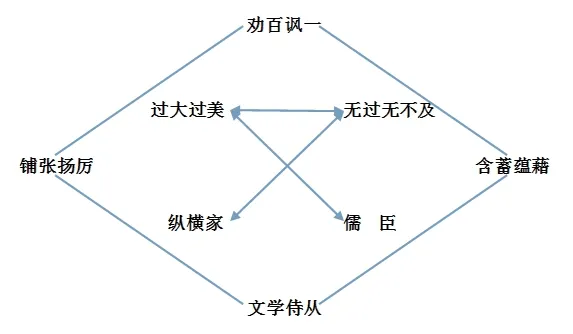

体用一体,赋体的表层结构偏指赋体体制,赋体的深层结构更指向其功用。在光大鼎盛的时期,赋以润色鸿业为本职。赋体铺张扬厉的表现手法与结构特质也非常适合文学侍从们似讽实劝的实际需要。因此,鼓吹夸耀中夹杂些许微讽,即劝百讽一,成为赋体深层结构。结合赋体表现手法,并以儒家含蓄蕴藉的文风为参照,可以得出这样一个汉大赋的结构矩阵图:

汉大赋结构矩阵图

过大过美:语出挚虞《文章流别论》:“夫假象过大则与类相远,逸辞过壮则与事相违,辩言过理则与义相失,丽靡过美则与情相悖:此四过者,所以背大体而害政教。”[8]

无过无不及:挚虞所称的过,是相较于“大体”“政教”而言的,在儒家这里,就是中庸,就是无过无不及,恰到好处。

纵横家:纵横家身份游移,或纵或横,朝秦暮楚,言过其实,呈辞游说,其游说之辞铺张夸饰,还是赋体的重要来源。

儒臣:儒家得到尊宠之后,地位也被固化,即所谓君为臣纲,为人则自孔子以来就主张温柔敦厚,文质彬彬,著述喜欢以微言含蓄大义,孔子编著《春秋》的手法因此被誉为“春秋笔法”,文论则倡主文谲谏,美刺教化。

铺张扬厉:纵横家过大过美过壮过理的游说之辞与鼓吹方法,演化为赋体铺张扬厉的表现手法与体式特征。

含蓄蕴藉:与之相较,儒臣文质相谐,无过无不及,传承以微言含蓄大义的春秋笔法,崇尚温柔敦厚的为人之道与含蓄蕴藉的写作风格。

劝百讽一:过大过美过壮过理的文辞与态度,与理想中无过无不及,实际上驯顺臣服主文谲谏的态度与方法相结合,便变成了曲终奏雅、劝百讽一主题呈现。

文学侍从:从游士说客到儒士朝臣,表征着汉初士人身份的变迁历程,从藩国到朝廷,以文学优长而娱悦君主,是这一时期很多文学之士的共同经历,也从根本上影响着赋体文学的叙事倾向与话语风格[9]。

内矩阵可用于解读赋家身份与赋体风格的关系,外矩阵进一步阐释赋体内容与形式特征,与赋家身份要素一起建构赋体深层结构,内矩阵是外矩阵的动力系统。

当然,这也只是就赋体铺陈本质及汉代散体大赋的特性而言的,不同时代、不同赋家、不同题材内容与结构体制的赋的具体特性未必都是劝百讽一的,有的赋如赵壹的《刺世嫉邪赋》就纯以讽刺批判为目的。不过从总体情况来看,这样的结构分析是大体不错的。

三、各类赋体结构概说

赋体共性在于铺陈,赋体结构的共性则在于“一经一纬”“一先一后”整体性、图案化、团块状的组构方式。赋在铺陈组构的过程中,结构不同的句式及相关要求,可以组构成不同的赋体。兹以大赋、骚赋、骈赋、律赋、文赋为例,稍加分析。

(一)大赋以问答构篇

按马积高先生的说法,文赋由诸子问答体和游士说辞演变而成,他所说的“文赋”涵盖较广,包括古赋、律赋、骈赋、新文赋,单以古赋即汉文赋,尤其汉代散体大赋而言,诸子问答与游士说辞所具备的特征最足以概括大赋的体式特征:以问答构篇、铺张扬厉。

据刘勰的说法,大赋结构分为序、本部、乱三部分。“极声貌以穷文”多指大赋本体铺张扬厉的特质。“述客主以首引”的序以对话的方式引出赋体正文,并使大赋全篇变成问答体式。问答过程有简有繁,但总归是简结的,简洁的问答所组构成的框架成为大赋铺陈的脚手架与顶梁柱。问答中的人物多称客主,或假借梁王、相如之类的历史人物尤其与赋学活动相关的人物,或直接虚拟为“子虚”“乌有”之类,这类假借或虚拟的人物在赋中主要充当叙事结构的功能,并无具体鲜明的形象特征。

需要提出来的是,问答体是否为大赋所独有?三段式结构与问答体结构何以共集于大赋?实际的情况是问答体既非大赋所独有,大赋也并非都用问答体,这里还是有一个主次与约定俗成的问题。郭建勋师论及马积高先生把“问答体”视为文体赋的特征时,既审慎地说这种分析“似乎并不特别准确,因为很多文体赋,尤其是那些篇幅较短的赋作,以及骈赋、律赋,绝大多数不采用问答体的结构形式”,也坦然肯定:“然而他又确实触及了文体赋形式的核心问题,这一方面是因为在文体赋形成的初期,‘主客问答’被普遍地用于赋作之中;另一方面则是因为问答体后来长期被视为文体赋所特有的结构形式,几乎成为文体赋的标签。”[10]34-39说到底,还是有一个因文立体的问题。当然,也正如郭师所说,最典范的文体大赋的基本构成是包含序、本部、乱三个部分的,而主客问答的设置,“刚好与这样的模式吻合”,“也可以说,正是由于问答体的设置,而形成了其三段的结构模式,以及‘散——韵——散’的句法规律”[10]34-39。

(二)骚体因兮句成文

骚赋由楚歌演变而成,骚体赋即楚辞体赋,骚体赋以骚句即“兮”字句构篇,以“赋”字称名,满足这两个条件就可以区分出非赋的骚体(如严忌《哀时命》、谢庄《山夜忧吟》等)与非骚的赋体(即已省却“兮”字的赋体,如陆机《文赋》)。骚体赋代有佳作,数目还不少。汉有贾谊《鵩鸟赋》《吊屈原赋》、司马相如《大人赋》《长门赋》《哀二世赋》、王褒《洞箫赋》、扬雄《甘泉赋》《太玄赋》等近40篇;魏晋加汉末建安的骚赋多至80余篇,王粲、曹丕、曹植、傅玄、陆云、傅咸、夏侯湛、潘岳诸人都是重要作手;南朝骚赋相对减少,也有20余篇。唐宋以后依然有李白、柳宗元、韩愈、晏殊、宋祁、欧阳修、苏轼、刘基、李梦阳、王守仁、杨慎、黄道周、夏完淳、王夫之、尤侗等诗文大家写作骚体赋作。

骚赋既以“兮”字句组构成篇,关键便在这“兮”字。“兮”字具有强烈的抒情咏叹色彩,并因其源头性的杰出代表屈原,而自然地携带着悲怨激愤的情绪,就体制而言,“兮”字兼具多种虚词尤其连接词的文法功能,成为骚赋构篇的组织线索。郭建勋师对“兮”字“构成诗歌节奏的能力”、“衍生其他句式的造句功能”有详切的论证。如说“兮”字不管处于一句之中,还是两句之间时,句子自然形成前后两个语音上相对独立的语言单位,也就是说“兮”字作为语音的中心与枢纽,“构成楚辞体句子内部和两句之间的对应关系以及基本节奏,并规定了楚辞体的句子一般都以两两相对的形式出现”,而且“由于这种以‘兮’字为中心的对偶式语音节奏具有很强的规整性,所以句中字数的增减并不影响诗歌的和谐,反而因节奏的规整与字数的变化之间的有机配合,造成了楚辞体错落而不乱、规整而不滞的独特风格”[11]。从叙事结构尤其情节衍续的角度来看,“兮”字节奏的分明与意义的连贯影响及于情节的密度、强度与粘度。情节密度与事件多寡有关,事件多寡的衡量标准是单位篇幅中事件的个数,它主要由骚句所承载的事件数量来体现,也与骚句本身的长短有一定的关联。情节强度表征事件之间的落差,主要与上下事件之间的对比度有关,骚赋主要表现悲惨命运与悲怨情感,会有一些地方以较大强度的情节来表现命运的突变,骚句自身的长短客观上也会与这种情节的转折发生关联。情节粘度处决于意义关联即因果关系的强度。“兮”字的这种功能不独用于造句,因为骚赋全由“兮”句组成,由“兮”字,而“兮”句,再“兮”篇,“兮”字实际上成为骚体构篇的动力与纽结。

除了决定骚赋的体制结构以外,“兮”字的断续功能、咏叹意味与原初用场,也影响及于骚赋的语体风格与题材取向。大赋以描写见长,骚赋擅于抒情,大赋的团块内部易于堆砌与板滞,骚赋却因“兮”字的间隔而延缓并减弱了这种堆砌。至于题材取向,多与楚辞相近,并受新兴赋体影响,遂开出纪行、玄思、悲士不遇、悼骚等新的类别。

(三)骈赋凭对仗缀段

骈赋是题名为赋的骈文,骈文的唯一标准是骈对。赋以铺陈为本质特征,骈文以骈对为本质特征,但赋还有两个约束,一个是称名为赋,另一个是大体属韵文,可见骈文更宽泛,宽泛得难以称为文体,至少它的体类含义非常轻淡。李兆洛《骈体文钞》、孙梅《四六丛话》等骈文集入选标尺都是骈对句法的运用。因此,骈赋的结构特征也十分简单,整个就是凭对仗缀段成篇。需要指出的是,骈文与赋都崇尚丽雅,都特别注重形式之美,骈文后起,在辞藻、对仗、用典方面更走向极致。而反过来看,骈文的骈对离不开大赋与骚赋的积累。大赋骈散结合,“在名物铺写的赋体本职看来,联对构结无益铺陈的自由开展”[12]。但赋体空间化的特性又先天地使赋体铺陈带有对称性,所以朱光潜先生说“诗和散文的骈骊化都起源于赋”,因为:“赋侧重横断面的描写,要把空间中纷陈对峙的事物情态都和盘托出,所以最容易走上排偶的路。”[13]赋体的骈对是赋体空间叙事的内在要求,骚体的骈对则以“兮”字的外在强力来加以间隔。它们都是先于整体骈对成为六朝一代之文学的骈体,是骈体成体的先在条件。当然,骈文成体之前所有先在的骈对因素,包括诗、骚与战国诸子中的骈对句子,都是骈文成体的先在条件,但其中起主导作用并产生直接影响的,还数辞赋。

(四)律赋处处裹挟

骈赋再往前走,加上声律等方面的要求,便成为律赋。就赋体自身演变而言,律从骈出;就文学发展大势尤其韵文发展大势而言,律赋与律诗都是六朝文学声律化、骈对化的产物。祝尧说:“建安七子,独王仲宣辞赋有古风……观士衡辈《文赋》等作,全用俳体……流至潘岳,首尾绝俳,然犹可也。沈休文等出,四声八病起,而俳体又入于律。”(《古赋辨体》卷五《三国六朝体》叙)[14]李调元亦称:“扬马之赋,语皆单行,班张则间有丽句……下逮魏晋,不失厥初,鲍照江淹,权舆已肇,永明、天监之际,吴均、沈约诸人音节谐和,属对密切,而古意渐远。庾子山沿其习,开隋唐之先躅,古变为律,子山实开其先。”(《赋话》卷一)[15]相较于骈赋,律赋更多约束,因为骈赋不限韵而律赋限韵,骈赋多用偶句但只求大体整齐,而律赋全用对仗并多长对股对,骈赋无字数要求而律赋一般限400字左右。概括起来说,律赋的体式特征也可以表现在篇章结构、命题限韵、对仗用典、题材立意、审美风格等诸多方面,而其根本特征是限韵与对偶,若从结构而言,是对偶加命题、限韵、定字确定了律赋体制。

限韵作为律赋最基本、最典型的特征,有特定的标记方式,讲求韵字的来源,有韵字字数、用韵顺序的规定,有引导立意、防范抄袭等功能。韵也影响及于段落结构,一般是一层押一韵,数韵作数层。佚名《赋谱》论段落说:

至今新体,分为四段:初三、四对,约卅字为头;次三对,约卌字为项;次二百余字为腹;最末约卌字为尾。就腹中更分为五:初约卌字为胸;次约卌字为上腹;次约卌字为中腹;次约卌字为下腹;次约卌字为腰。都八段,段段转韵发语为常体[16]。

《赋谱》将八韵律赋分为头、项、腹、尾四部分,其中腹又分为胸、上腹、中腹、下腹、腰五层,总共八段。八段对应八韵,首韵是头,包括破题和承接两部分,用以破解题意;次韵为项,多引申题意,追溯渊源;三韵到七韵为腹,是律赋主体,需要层层铺陈;最后一韵结尾,收束全篇,重归主旨。各层之间,有各类关联词语连接,或顺承、或转折、或因果、或对比,务使全篇浑然一体。这样的层次结构也大体规约了律赋的长短字数。限韵以外,律赋还讲求句式的对偶。不同于骈赋的大体整齐,律赋基本用偶句,其中尤以隔句对为精要,即便用单句也有讲求。《赋谱》论句法便既讲“壮、紧、长、隔、漫、发、送”各类句式的宏观组合,也对“轻、重、疏、密、平、杂”等隔句对详加分析。各类句式比例协调、音韵和谐自然使律赋走向形式美的极至。这种极致之美也形成极致的约束,极致的约束便于选拔人才、驭用人才,科举以律赋为用,律赋因科举而兴,与此同时,考试的宗旨、写作的时间与规则程式的限制,也使作者难以尽情发挥思想与才情,并使律赋自身盛极而衰。

(五)新文赋信马由缰

“文多拘忌,伤其真美”(钟嵘《诗品序》),律赋的盛极而衰又走向不拘格律的文赋,徐师曾《文体明辨序说》云:“三国、两晋以及六朝,再变而为俳,唐人又再变而为律,宋人再变而为文。夫俳赋尚辞,而失于情,故读之者无兴起之妙趣,不可言‘则’矣。文赋尚理,而失于辞,故读之者无咏歌之遗音,不可以言‘丽’矣。至于律赋,其变愈下,始于沈约‘四声八病’之拘,中于徐、庾‘隔句作对’之陋,终于隋唐宋‘取士限韵’之制,但以音律谐协、对偶精切为工,而情与辞皆置弗论。”[17]徐师曾所论主要就情、辞、理的结合而言,说骈赋尚辞、文赋尚理、律赋情辞并无。为了区别于古赋、骈赋、律赋等广义的文赋,马积高先生称伴随古文运动而产生的赋体为“新文赋”。新文赋除了题名为赋以外,在体制上基本没有硬性的要求,是最为自由的赋体了,所以赵成林先生取各家的最低要求,说:“文赋是唐代古文运动影响下兴起的一种题材自由、笔法灵活、打破了骈赋律赋精严对偶要求的赋体。”[18]如果一定要说新文赋的体式特征,一是多用散文句法,二是没有押韵的限制,三是不失铺陈本色,四是保留问答的习惯。前两条是否定式的,相较于其他体式更为严格的赋体而言,后两条正面立论,追寻其成体理由。铺陈作为赋体本质,是所有赋体的共性与最低要求。主客问答的形式虽非新文赋所必有,但多数尤其代表作品如欧阳修《秋声赋》、苏轼前后《赤壁赋》等依然保留这一传统,而且问答的形式包括人物设名、环节多寡、问对有无、视角声音等也更为灵活多样。如欧阳修《秋声赋》中的问对,“主”是作者自己,“客”是身边童子,既给人以现实的亲切感,也预示着这样的对问不会是两相平衡的结构。果然到了结尾的时候,“童子莫对,垂头而睡”。再以人称而论,先以“欧阳子”发端,以示郑重,后面兴致神来,就直以“余”自称,相对而言,第三人称叙事不受时空限制,但又往往不如第一人称叙事亲切自然,这便是显明的例子。其问对框架里的描写,也以有形之景写无形之声,并抒胸中之情,是情景相融而又充满理趣的赋作。他如汪莘的《月赋》、杨万里《月晕赋》的问对环节明显增加,由此导致的叙事速度的加快,人物情态的多变,也使新文赋的叙事更加生动活泼[19]。

总之,赋以铺陈为本质特征,赋体结构的共性也在于因铺陈需要而形成的经纬并列、先后相续的组构方式,与因此形成的整体性、图案化、团块状结构;而赋体多源多变、多体多貌的特质,也可以在遵循其铺陈本质的基础上,结合各类赋体具体的体制要素,通过探究它们大同而小异的结构体制来加以深入理解。