血管内栓塞治疗在颅内动脉瘤并发脑梗死患者中的临床效果

王 亮 王 刚 孔令淳

1.沈阳医学院附属中心医院放射科,辽宁沈阳 110075;2.沈阳医学院附属中心医院脑外科,辽宁沈阳 110075

脑血管疾病是威胁人类生命安全的重大疾病之一, 主要症状为患者脑部缺血或颅内出血意外性死亡。 颅内动脉瘤是先天畸形或者后天病理原因造成的颅内动脉管壁出现异常膨出,病情十分隐蔽,危急时会引发破裂出血,超过80%的颅内动脉瘤常发于前循环,大脑动脉内腔变大,导致动脉壁出血瘤状异常,易出现颅内出血或者脑梗死,具有极高的致死率。 相关数据显示,颅内动脉瘤1 d 内并发脑梗死高达20%, 首发颅内动脉瘤破裂患者1年死亡率超过60%。 临床认为,颅内动脉瘤破裂后进行及时治疗能够提高患者生存率和改善预后。目前临床上多采用显微镜下颅内动脉瘤夹闭术治疗该病, 可以有效止血,但后期并发症较多。血管内栓塞治疗创伤小、恢复快、并发症少,临床上有代替传统颅内动脉瘤夹闭术的趋势。 本研究分析血管内栓塞治疗颅内动脉瘤并发脑梗死的磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)特点及相关因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年6月至2021年6月在沈阳医学院附属中心医院收治的70 例颅内动脉瘤并发脑梗死患者作为研究对象,采用随机数字表法分为对照组和试验组,每组各35 例。 对照组中,男20 例,女15 例;年龄37~68 岁,平均(52.50±2.85)岁;颅内动脉瘤病程0.5~2.5年,平均(1.50±0.37)年。 试验组中,男22 例,女13 例;年龄36~69 岁,平均(52.10±2.96)岁;颅内动脉瘤病程0.5~2.2年,平均(1.35±0.45)年。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 纳入标准:①符合颅内动脉瘤的相关诊断标准确诊的颅内动脉瘤并发脑梗死患者;②首次发病在医院接诊者;③患者病史资料完整。排除标准:①有恶性肿瘤、传染性疾病者;②相关资料不全者;③有严重心脏、肾肺等疾病,不能进行手术。患者及其家属签署病情知情同意书,本研究通过医院医学伦理委员会批准[SYFY(伦理)2021-011]。

1.2 方法

1.2.1 对照组采用显微镜下颅内动脉瘤夹闭术 患者全身麻醉后, 气管内插管, 利用数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)、电子断层扫描血管造影(CT angiography,CTA)初步检测肿瘤,之后在患者头部弧形切口,翻转皮瓣到颅底部,把骨伴切成骨窗。 在患者颅内探测动脉瘤,取2 个阻断夹夹闭动脉血管,稳定后,放置引流管在硬膜下方,之后缝合伤口,3~5 d 后拔除导管。

1.2.2 试验组采用血管内介入栓塞治疗 患者全身麻醉后,带上氧气面罩,穿刺右侧动脉,将F6 动脉鞘放入动脉,全身肝素化,微导丝沿着Guiding 导管进入动脉,筛选确定动脉瘤具体位置、形态大小和周围血管的粘连情况。 在DSA 下选取微弹簧圈放入其尾端结局肿瘤1/3 处,宽颈动脉瘤患者进行双微导管栓塞和支架辅助,包扎消毒穿刺点。 术后注射2500 IU 那屈肝素钙注射液 (河北常山生化药业股份有限公司,生产批号:F423211004),观察患者的凝血状况。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组患者术后疗效:术后1 个月患者动脉瘤、脑梗死症状完全消失,生活自理判定为优;患者神经系统轻微损伤, 脑梗死症状明显改善判定为良;患者动脉瘤、脑梗死症状治疗前后无明显变化,神经系统发生严重损伤判定为差。优良率=(优+良)例数/总例数×100%。

比较两组患者症状的磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)特点。 统计术后7 d 患者脑梗死灶数量分布情况。术后7 d,对患者脑部进行Alberta卒中项目早期CT 评分(Alberta stroke program early CT,ASPECT)。检测分为14 个项目,每一项为1 分,最低分0 分,最高分14 分,得分越高表示预后越好。 其中0~6 分为差(患者不能独立生活或者死亡率较高),7~10 分为良(患者术后3 个月能够独立生活,患者术后恢复良好),11~14 分为优(患者术后完全恢复,能够正常独立生活)。 记录患者术后7 d 不良反应,包括头痛、头晕、肢体无力、意识障碍。

1.4 统计学方法

2 结果

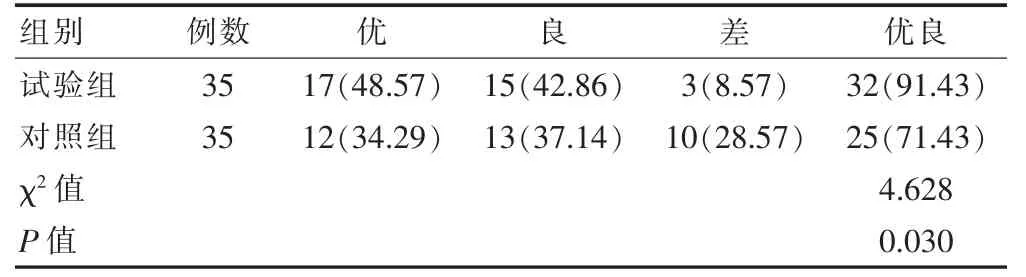

2.1 两组患者治疗优良率的比较

试验组优良率高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者治疗优良率的比较[n(%)]

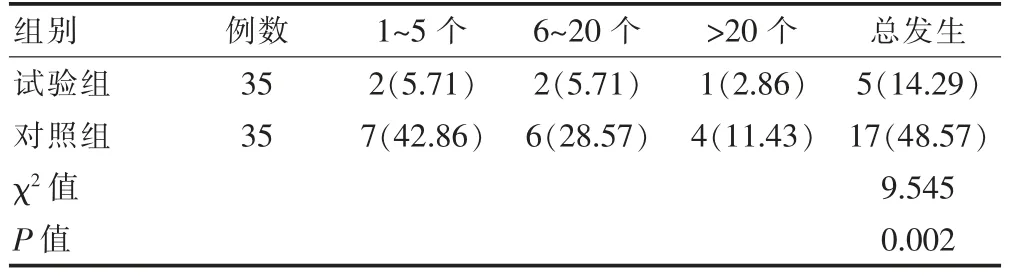

2.2 两组患者术后脑梗死灶发生情况的比较

试验组的新发脑梗死灶总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组患者术后脑梗死灶发生情况的比较[n(%)]

2.3 两组患者ASPECT 评分优良率的比较

术后7 d, 试验组ASPECT 评分优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患者ASPECT 评分优良率的比较[n(%)]

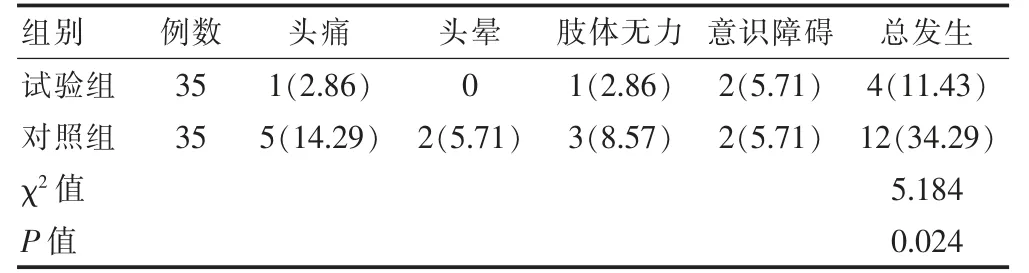

2.4 两组患者的术后不良反应总发生率的比较

术后7 d,试验组不良反应总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表4 两组患者术后不良反应总发生率的比较[n(%)]

3 讨论

颅内动脉瘤是中老年人群中的高发病, 主要诱因为颅内血压短时间内迅速升高,动脉壁局部缺陷,导致患者颅内血压升高, 出现脑梗死或者脑血管溢血等。 传统治疗方式采用脑动脉瘤夹闭术,该方法容易出现术后动脉瘤再次破裂, 严重者会导致脑梗死或者死亡,开颅手术也存在较大的风险。 血管内介入栓塞法采用规范的纤细微导管穿刺法放入动脉瘤处,利用微导管把软弹簧放入动脉瘤中,降低了肿瘤破裂的风险,提高了手术的安全性,改善了患者预后。

临床数据显示,未接受有效治疗的颅内动脉瘤并脑梗死患者,超过40%的患者2 周内脑部再次出血或者多次发生脑梗死现象,再出血和脑梗死患者死亡率高达85%。 Chai 等的研究显示,动脉瘤破裂24~48 h 内接受栓塞治疗,患者病死率只有5.2%。 发病1周内接受治疗的患者病死率为10.0%。 早期血管内介入栓塞治疗动脉瘤并脑梗死可以明显降低患者病死率。因此对于颅内脑动脉瘤并脑梗死治疗的关键在于进行早期有效的治疗,预防患者再次出血。 本研究结果显示,试验组ASPECT 评分优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示相较于脑动脉瘤夹闭术,血管内介入栓塞法具有更好的远期预后。试验组总有效率、ASPECT 评分优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);术后,试验组的新发脑梗死灶总发生率、不良反应总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 出现这一结果的原因是血管内介入栓塞法治疗脑动脉瘤并脑梗死更安全有效,相较于脑动脉瘤夹闭术, 血管内介入栓塞法无需开颅即可到达颅内目标血管, 有效避免了对周围正常脑卒中的损伤和血管神经的刺激,避免开颅的痛苦,也减轻患者内心压力,手术创伤小,术后恢复更快。进一步探究其原因,血管内介入栓塞法通过对动脉瘤血管行栓塞处理, 核心在于切断动脉瘤的血液供给,有效孤立动脉瘤血液循环,较好地预防动脉瘤再出血风险, 使患者在载瘤的同时能正常保证血液供给的顺畅,使脑组织正常血运情况不受影响,从而降低患者脑梗死的风险。 这与彭怀玉等的研究相符合,进一步证实了血管内介入栓塞法治疗颅内脑动脉瘤并脑梗死不仅有效改善了患者术后患者身体机能的恢复,而且降低了并发症和再次出血的概率,在该病的临床治疗中发挥着重要的作用。 值得一提的是,本研究受限于样本数量, 且手术效果受患者耐受性和寿命影响,因此研究结果存在一定局限性,有待进一步探究。 血管内栓塞治疗颅内动脉瘤并发脑梗死的临床效果理想, 能够为其他类似的研究提供一定的参考价值。

综上所述,血管内介入栓塞法能更有效地治疗颅内脑动脉瘤并脑梗死,安全性更高,值得临床推广。