和刻本《授时历》底本及其日本注解书考述

徐泽林,张稳

(东华大学人文学院,上海 200051)

1 《授时历》明刊本概况

现存《授时历》(1281)指宋濂编撰的《元史·历志》,其中包括《授时历经》与《授时历议》。现存《元史·历志》明刊本基本为官刻本,由于明代严令禁止民间学习天文历算,天文历算书籍被禁止在民间传播,所以《授时历》的翻刻传播受到限制。至清代,官私刻本繁多,但仍以官刻本为主。因考虑较早传播于日本的版本可能是明版本,故对《元史·历志》的明刊本进行考察。

现存《元史·历志》明代刊本很多,最早的是洪武三年(1370)十月刻本。嘉靖初年,南京国子监编刊二十一史,其中《元史》用洪武旧版,对其破损版面进行修补,版心有嘉靖八、九、十年补刊字样,是为南监本。万历二十四年(1596)至三十四年(1606),北京国子监重刻二十一史,《元史》也在其中,是为北监本。万历三十年北京国子监是以南监本为底本进行重新校勘翻刻,在此之前,万历二十三年与天启年间在南监本基础上再次进行补修刊印。万历三十年之后到崇祯年间是在万历北监本基础上对《元史》再次进行补修刊印,因此明刊《元史·历志》主要有六种版本,分别为明洪武三年内府本、嘉靖九至十年的递修本、明万历二十三年的递修本、天启三年本,明万历三十年的北京国子监年本、明崇祯刻本,它们之间关系见图1①。

图1 《元史·历志》明刊本关系图Fig.1 The relational picture of Ming engraved edition Yuan Shi·Lizhi

《元史》篇幅过大,板片高达4500多片,洪武三年以后的嘉靖九至十年的递修本、明万历二十三年的递修本、天启三年本多依据在洪武三年本基础上序刊或者补修,因此版式行款依旧,均为黑口,半页十行二十字,四周双栏。此后的万历三十年北京国子监本,在嘉靖南监本基础上重新校勘并重新刻刊,版式行款略微改动,为半页十行,二十一字,白口,左右单栏,版心有刊记(见图2)。明代版本从开始修撰到最初刊刻,再到补修或者重新校勘,源流清晰,均在洪武三年内府本基础之上序刊或补修。所以其版式行款基本都是延续其旧。虽然万历三十年北京国子监本为重刻本,但其所依的底本为嘉靖南监本,只在版式和行款做了些微改动,整体来说洪武三年以后刊本改动不大,兹不多叙。

图2 洪武三年内府本和万历三十年北京国子监本《元史·历志》Fig.2 Yuan Shi·Lizhi of Neifu edition and Guo Zijian edition

2 《授时历》的和刻本及其现存状况

《元史·历志》何时通过何途径传入日本,难考其详。据15世纪京都相国寺僧人瑞溪周凤(1392—1473)的日记《卧云日件录》记载:享德三年(1453)三月十一日于鹿苑寺建仁、清启两堂检阅“自大明持来”全套《元史》四十册之事[1]。这一情况说明《授时历》至晚在景泰四年(1453)就已传入日本。此时为日本内乱的室町时代(1336—1573),《授时历》没有引起重视,直到两百多年后的江户时代(1603—1867),在和算兴起与幕府改历的背景下,《授时历》开始被翻刻和研究,并成为日本历《贞享历》的楷模。

从目前所掌握的日本图书馆藏书目录信息来看,《授时历》以单行本在日本被翻刻是宽文十二年刊本最早,并且流布最广,收藏于东北大学图书馆、早稻田大学图书馆、国立天文台资料室、学士院图书馆、爱知大学图书馆、新潟大学图书馆、东京大学图书馆和京都大学图书馆等处(见表1)。宽文十三年本刊本与小川正意所做立成表合刊为一册,存本不多,主要藏于东北大学图书馆、立命馆大学图书馆和大阪历史博物馆中,另外还有抄本散见于一些图书馆,这些抄本中未署抄写年代和抄写人,而且只有《授时历议》,没有《授时历经》①藏于日本各图书馆的抄本,为《授时历议》的抄本,抄写内容与宽文年间的刊本略有差异,抄写的底本不是宽文年间的日本版本,而是中国的明代版本。。综上,笔者认为,宽文十二年刊本应该是最早的和刻本。

表1 《授时历》和刻本及收藏情况Tab.1 Shoushi Calendar of Japan block-printed edition and collecting situation

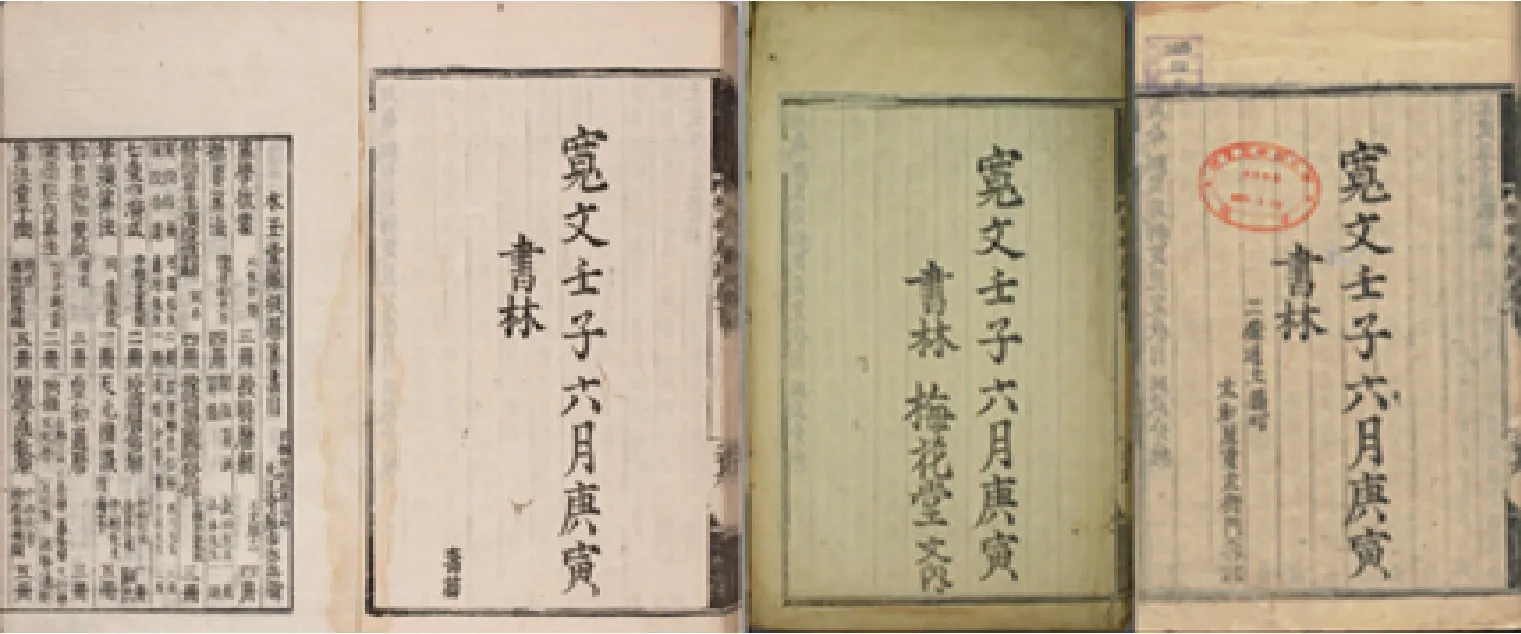

宽文十二年和刻本有梅花堂文内刻本(简称梅花堂本)、京都太和屋重左卫门刻本(简称太和屋本)、天王寺屋市郎兵卫刻本(简称天王寺屋本)。比较这些版本,可以发现相同之处:三个本子的版式行款相同,均为半页十一行,行二十字,注文小字双行,大黑口,四周双栏,版心刻有目录,黑鱼尾。不同之处是:首先封面不同,梅花堂文内本的封面与另外两本子有别,书名中的“时”字字体不同,天王寺屋本封面有书名“授时历议”,上方刻有“改正”二字;其次,目录位置有差别,梅花堂本在“历议”之前加入“历议”“历经”目录,天王寺屋本则不同,将目录放在历议与历经之间,也有将目录全部置于历议之前,太和屋本则没有刊刻目录;再次,三本刻本的版权页不同,三者版权信息统一另开一页刊刻版权信息,都在版权页上刊刻出版时间、刊刻地方和刊刻书坊,但天王寺屋本刊刻地方和书坊的刊刻部位稍有不同(图3);最后,在字体方面,三个刊本字体完全一样,在这些刊刻汉字行间都有日语训读符号,这些训读符号注释也完全相同。但是可以明显看出三个刊本字体清晰程度不一样,梅花堂本字体最为清晰,其余两本版面字体模糊较多,且有裂纹存在。

图3 《授时历》宽文十二年不同刊本的版权页Fig.3 The colophon of different engraved editions in 12th year of Kuanwen

据以上比对的版本信息可以断定,宽文十二年的三个刊本为同一个底板,只在封面、版权页和目录等部分进行修改。在江户时代刻书坊之间既有书籍信息的交换,也有书板的买卖,不同书坊之间往往会购买别家书板,再版成为自家出版物,这种刻本被称作“求板本”。“求板本”或通过改题方式,或通直接在版权页中刊刻自家书坊,表明是自家刊物[2]。通过上述三个刊本之间的比较,作者认为,《授时历》宽文十二年京都太和屋重左卫门本、天王寺屋市郎兵卫本都是“求板本”,梅花堂、太和屋重左卫门与天王寺郎兵卫三个出版商之间有交换或出售《授时历》底板,这三个版刊本使用的应为同一底板。

宽文十三年刊本为小川正意(生卒年不详)的校勘本,仅有《授时历经》,没有《授时历议》部分,后附小川正意所编的《授时历经立成》,由京都二条通鹤屋町田元仁左卫刊刻,版式行款为半页十行二十字,四周双栏,大黑口,黑鱼尾,注解双行小字。但此版本在刊刻的历经部分省略相当一部分,通过与宽文十二年本校对发现,不仅《授时历议》部分未刊刻,《授时历经》中“气候”“黄赤道率”“迟疾转定及积度”“黄道出入赤道内外去极度及半昼夜分”与步五星中的“历度”表格全部省去,推步数据与方法与万历三十年本和梅花堂本比对,并未发现不同之处。此外,在最后的版权信息,通过与之前宽文十二年刻本比较,亦有不同,该刻本并未单独另开版权页,只在最后一页刊刻版权信息(图4)。

宽文十二年三个和刻本首页均有“朝列大夫国子监祭酒臣黄汝良,承德郎右春坊右中儿管国子监司业事臣周如舐奉敕重校勘”[3-5],与万历三十年北京国子监刻本一致。宽文十二年的和刻本与万历三十年北京国子监本的字体也相近,皆为楷体,字形略长,笔画横细竖粗。由此信息可以断定,和刻梅花堂本所依据的底本为万历三十年国子监本。但是,比较梅花堂文和刻本与明万历三十年本,在某些数据地方存在不同,部分不同当为刻工疏忽刊刻失误或印刷不清所致,但有些数据应为校勘改正之后所得。首先在“昼夜刻”表格中有多处不同,如在“大明五年辛丑岁十一月乙酉冬至”梅花堂本所刊纪元历数据为“五十三”,而万历三十年本为“五十”,在“皇祐二年庚寅岁十一月三十日癸丑影长”梅花堂本为“六十六”,万历三十年本为“六十五”,还有在“绍定三年庚寅岁十一月丙申日南至”梅花堂本所刻统天历数据为“九十二”,而万历三十年为“六十三”,不同之处有十处,这里不一一列举。其次,在其中“周天列宿度”的数据与万历三十年北京国子监本的数据有差异,和刻本在“唐一行所测”数据里均缺少虚宿“十度少强”和室宿“室十六度”这些数据,在“崇宁所测”参宿数据里为“十一度半”,万历三十年本为“十度半”[6-7](见图4)。此外,在“积年日法”与“黄道出入赤道内外去极度及半昼夜分”中也有数据不同,这里亦不一一列举。这些数据的缺失与修改当有多方面原因,每个不同的数据是刻工疏忽所致还是学者校勘以后所改,需进一步考证研究。

图4 《授时历》宽文十三年刊本Fig.4 The engraved edition in the 13th year of Kuanwen

3 《授时历》的日本注解书

《授时历》在日本翻刻后广为传播,成为江户时代重要的历学著作,被认为是历学最高经典,即便是西洋新法普及之后,大部分日本天文学家仍旧认为《授时历》是天文学的最重要基础读物[8]。不仅因为改历的需要,《授时历》所蕴含的天文历法知识也引起日本天文历算学家的极大兴趣,研究《授时历》的著作由此逐渐繁多,作者曾调查统计,估计“相关文献多达60多种”[9]。随着日本图书馆的信息化,最近再次调查发现,相关文献更是多达约86种。

现将这些文献大致分为四类:

第一类为《授时历》的日文翻译著作,如《授时历经谚解》(龟谷和竹)、《授时日躔法国字解》(作者不详)、《授时历口解》(作者不详)、《授时历气朔算推之谚解》(作者不详)等。这类著作是对《授时历》进行翻译性解读,让更多的人学习,普及天文历算知识。

第二类为对《授时历》的注解文献,主要是江户时代学者对《授时历》中的天文原理与数学方法进行解释。这类著作最为丰富,也最具学术价值,它们反映出江户时代学者卓越的数学能力及其对历理的理解力。其中注解内容学术水平最高的有:传为关孝和(1642?—1708)著作的《授时发明》①《授时发明》并未标注作者。、建部贤弘(1664—1739)的《授时历术解》《授时历数解》《授时历议解》②抄本六卷,封面题《授时历解议》,包括《授时历议解》《授时历数解》与《授时历术解》,均未标注作者和时间。原为明时馆藏书,《授时历数解》与《授时历术解》现藏于国立东京天文台,《授时历议解》现藏于京都大学,东京大学、东北大学所藏是其转抄本。《明治前日本数学史》认为是建部贤弘的著作,徐泽林进一步考证,也认为是建部贤弘的著作。、原田茂嘉(1740—1807)的《授时历经注解》《授时历议注解》等①《授时历经注解》和《授时历议注解》并未标注作者,东北大学图书馆信息认为《授时历议注解》作者为高桥至时,通过笔者仔细研读考证,认为这两本著作作者当为西村远里弟子原田茂嘉。,他们不仅理解了《授时历》中的天文学原理和推步算法原理,而且对其中的算法进行复原与改进,如关孝和、建部贤弘对招差术[1]、白道交周的理解和算法改进[11-12],关孝和对《授时历》交食推步的数理分析[13],建部贤弘对五星推步的原理分析与算法改进[14-15]。此外,还有幸田亲盈的《授时历正解》、安岛直圆的《授时历便蒙》、藤恒宪的《授时历推法》、泉溟善正的《授时历算法讲述》等,亦可称为注解文献,虽然这些书为直接注明为注解书,但这些著作都是在《授时历》术文基础上阐释研究,当可归为此类。还有一种图解式的注释颇具特色,如馆机的《授时图略解》、小泉光保的《授时历图解》、林正延的《授时历图解发挥》②《授时历图解发挥》作者有争议,一说是林正延,另说是中根元圭,《明治前日本天文学史》认为是林正延所著,“水玉堂藏板历算书目”注明该著作为中根元圭,暂定为林正延。等。

第三类为以《授时历》方法推演计算的著作,这类著作居多,如拝村正长的《授时历推步》、林自弘的《授时历加減—见行草》、松永贞辰的《授时七曜历稿》、作者不详的《授时历稿》与《元禄七年见行草授时历法》、志村恒宪的《授时历推步》、松永直恒的《元禄七年见行草授时历法》、高桥至时的《授时历交食法》和《授时历日食法论解》、作者不详的《授时历日月蚀卷》与《推交食授时历》、作者不详的《授时历南北差考》等,这些著述本是作者学习《授时历》中推算方法的习作或草稿,是天文历算学者的研究著作,对《授时历》中的算法原理的解读与阐释,有助于我们理解其中的算法。

第四类为立成表,如小川正意的《大元授时历经立成》、关孝和的《授时历经立成》以及《授时历五星立成》(作者不详)等,这些立成表都是根据《授时历》数据和方法推算一些年份的日、月和五星不均匀运动的算表,此类著作抄本和刻本俱有,但以草稿类抄本为主,往往只有几页或十几页,因此学术价值不高。

上述繁多的《授时历》注解文献,只有《关孝和全集》收入传为关孝和天文历学研究的文献,但没有做文献考证,还有很多模糊之处。此外,还有《日本科学技术古典籍资料·天文学篇(8)》收入《授时暦正解》《元史授时暦图解》《授时暦图解発挥》《授时暦経谚解》四部文献[16],绝大多数文献尚未整理和研究。

4 结语

近年来图书馆古籍电子信息化为历史研究带来很大的便利,推动了学术研究的进步。日本图书馆在此方面做得比较好,其“全國漢籍データベース”③日本主要的公共图书馆、大学图书馆所藏汉文古籍的图书信息,按照传统的经、史、子、集四类(加上丛书部共五类)进行收集、登记的联合汉籍目录数据库。由此2001年3月成立了“全国漢籍データベース協議会”,机关轮番设在国立情报学研究所、东京大学东洋文化研究所附属东洋学研究情报中心、京都大学人文科学研究所附属东亚人文情报学研究中心。、国文学研究资料馆④国文学研究资料馆,大规模集积日本国内各地日本文学及关联资料的机构,1972年创设,属于文部省,机构设在东京都立川市。的“日本古典籍総合目録データベース”、东北大学图书馆的“東北大学デジタルコレクション”⑤为东北大学图书馆的重要数据库,以汉学家狩野亨吉(1865-1942)的108000种旧藏古籍文献构成的“狩野文庫”以及林鹤一、藤原松三郎等人收集的和算资料为基础建设的数据库,是研究东亚传统科学技术史最重要的古籍数据库。等大型数据库,方便检索和下载各类古籍,本文研究工作得益于这些数据库。根据这些数据库确定了江户时代《授时历》和刻本的最早版本(宽文十二年梅花堂本)及其底本(万历三十年国子监本),也确定了和刻本之间的关系。同时,也基本摸清了江户时代《授时历》注解文献的情况,这些刊本、抄本注解书中以关孝和、建部贤弘、高桥至时的注解水平最高。由于关孝和、建部贤弘的数学能力较强,对《授时历》原理理解深刻。高桥至时由于掌握《历象考成》系统的汉译西洋天文历算知识,所以对《授时历》的历理认识深刻。而小泉光保的《授时历图解》与林正延的《授时历图解发挥》等图解式注释具有特色。

相对于中国清代天文历学主要是《崇祯历书》系统的西方古典天文数学,《授时历》研究文献不多,大量的江户时代《授时历》注解书,成为研究《授时历》以及日本天文历学史乃至东亚科学技术史的重要学术资源,值得系统整理和研究。