CCUS技术对我国电力行业低碳转型的意义与挑战

董瑞,高林,何松,杨东泰

(1. 华北电力大学吴仲华学院,北京市 昌平区102206;2. 中国科学院工程热物理研究所,北京市 海淀区100190;3. 中国科学院大学工程科学学院,北京市 海淀区100049)

0 引言

进入21 世纪以来,伴随我国经济的高速发展,电力需求快速增加,火电产业发展迅速,但无序的火电建设也导致了能源浪费、环境污染等问题。针对这些问题,我国出台了一系列政策,引导火电走上高效环保的发展路线[1]。针对火电发电效率低、造成的能源浪费问题,我国提出要大力发展600 MW 以上超超临界机组以及大型联合循环机组,加快小火电机组的关停及大容量机组的建设,并加快发展700 ℃超超临界发电技术,相较于600 ℃机组45%左右的发电效率,700 ℃机组的发电效率可以进一步提升至48%以上[2]。2020年,我国火电平均标准供电煤耗已经降至304.9 g/(kW⋅h)。预期到2025年,我国火电平均标准煤耗将低于302 g/(kW⋅h)[3]。在污染物控制方面,针对雾霾等环境问题,我国要求2020年所有具备改造条件的机组实现超低排放(烟尘、SOx和NOx质量浓度分别为10、35、50 mg/m3),并对落后产能实施淘汰。2020年,我国超低排放改造的煤电机组占总煤电装机容量的88%[4]。

通过30多年的努力,我国电力行业已经在高效、清洁两方面取得显著进步,然而在“双碳”目标背景下,电力行业面临新的低碳挑战[5]。2019年,我国电力行业的碳排放为42 亿t,占我国总碳排放的41%[6],是我国最大的碳排放行业,其中绝大部分的碳排放来源于火电。为了降低火电的碳排放,我国强调要大力研究碳捕集、利用与封存(carbon capture, utilization and storage,CCUS)技术,并为CCUS 技术提供了政策支持[7]。低碳成为电力行业继高效、清洁之后下一个重要的发展方向[8]。在此背景下,本文对电力行业的碳减排路径及其贡献进行了研究,并论述了CCUS 技术的发展现状、面临的挑战以及未来的发展方向。

1 电力行业碳减排途径

电力系统碳排放的高低可以采用碳排放强度作为指标进行评估[9]。碳排放强度由多种因素共同决定,如燃料的含碳量、热值,不同能源的发电效率、比例,以及碳捕集率等。电力系统的碳排放强度指产出单位发电量所排放的CO2量(单位为kg/(kW⋅h))[10],可以表示为

式中:E为电力系统的CO2净排放量;i=C, CN,CF分别表示含碳、碳中性和零碳能源,分别指化石能源,生物质燃料,以及太阳能、风能、水能等利用过程不排放CO2的能源;Fi为消耗燃料的总能量;ηi为供电效率;R为该电力系统的输入能源中含碳能源所含碳占系统总输入碳量的比例;KC、KCN分别为含碳、碳中性能源的碳回收率,代表电力系统排放的CO2中被捕集回收的比例;Ci为单位燃料能量的含碳量。

根据式(1),若要实现电力行业的碳减排,可以降低总的碳排放量E,或者在不增加碳排放量E的情况下提高总的发电量。若要降低E,可以提高碳回收率KC、KCN,降低含碳能源所含碳占总碳量的比例R;若要在不增加E的情况下提高,可以提高化石能源的利用效率ηC,或者提高碳中性、零碳能源的发电量FCN∙ηCN及FCF∙ηCF。

因此,实现电力行业的碳减排主要有以下3种途径:1)高效利用含碳能源,提高其利用效率ηC,如采取对火电的节能改造、建设大容量的火电机组、淘汰落后产能等措施;2)调整电力结构,如通过发展风电、光伏等可再生能源,提高零碳能源的发电量FCF∙ηCF,通过掺烧生物质燃料,降低含碳能源的碳含量占总碳量的比例R,同时增加碳中性能源发电量FCN∙ηCN;3)部署CCUS技术,提高碳回收率KC、KCN,实现含碳能源的低碳利用。

通过以上3 种途径,可以降低电力行业的碳排放强度。而电力行业要达到碳中和的目标,总的碳排放量E必须为0,根据式(1),当含碳能源的总能量FC=0 时,总的碳排放量E为0,这意味着全部采用碳中性能源和零碳能源为电力系统供电,但是由于部分零碳能源出力不稳定,电力系统需要一定比例的含碳能源进行调峰,以保障电力系统的稳定性。因此,仅通过调整电力结构的方式不能实现电力系统碳中和的目标。当含碳能源的总能量FC≠0 时,只有[R(1−KC)−(1−R)KCN]=0,总的碳排放量E才为0,这意味着化石能源以及碳中性能源配备CCUS 技术,是电力系统深度脱碳必不可少的选择。

2 电力行业碳减排历程分析

2000—2020 年,电力行业主要通过提高含碳能源的利用效率、发展零碳能源等途径,为电力行业的碳减排做出了贡献,而CCUS 技术目前仍处于示范阶段,虽然没有进行规模化的部署,但它是未来实现电力行业碳中和的技术保障。

2.1 火电碳排放

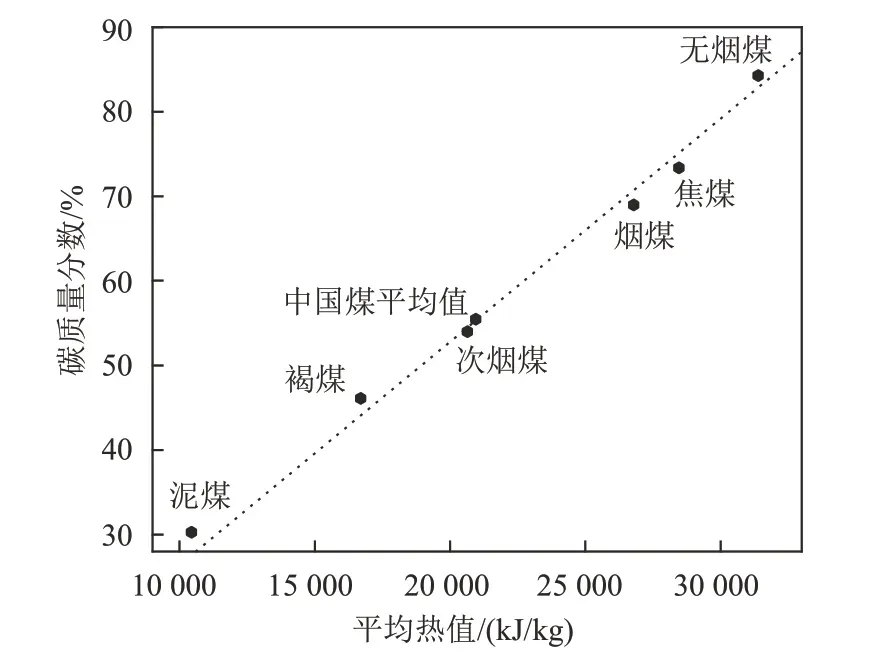

电力行业的碳排放主要来自于火电的燃料燃烧过程[11]。2020年,我国火电装机容量为12.7亿kW,其中煤电装机容量为10.8亿kW,燃煤机组占比为85%[12],动力煤是我国电力行业主要的化石能源来源。煤化程度高的无烟煤通常被用作气化原料及冶金燃料,电厂主要采用劣质的褐煤及烟煤作为燃料进行发电,不同煤种的平均热值及含碳量[13]如图1所示。

图1 不同煤种的平均热值及含碳量Fig.1 Average calorific value and carbon content of different coal types

我国动力煤储量最多的煤种为无烟煤,占我国动力煤总储量的36%,其次是长焰煤、弱黏煤,分别占我国动力煤总储量的16%和15%[14]。从图1可以看出,我国煤炭的平均热值为20950 kJ/kg,碳质量分数为55.48%[15],接近于次烟煤。

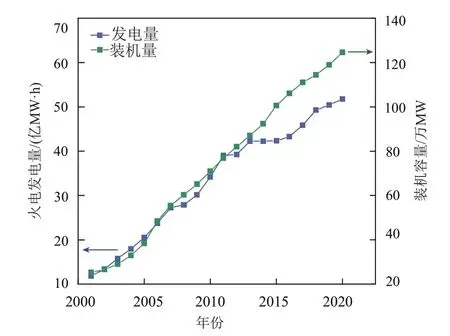

发电效率ηC也是影响碳排放强度的重要因素,通常以供电标准煤耗作为发电厂的能效指标,供电煤耗与主蒸汽参数、机组负荷率、厂用电率等因素有关[15-16]。我国2000—2020年火电厂平均供电标准煤耗如图2所示。

图2 我国2000—2020年火电供电标准煤耗Fig.2 Standard coal consumption of thermal power supply in China from 2000 to 2020

从图2 可以看出,我国火电平均供电标准煤耗由2000年的392 g/(kW ⋅h)降低至2020年的304.9 g/(kW⋅h),下降了22.2%,其中2006—2010年煤耗下降速度最快。这主要是由于在国家政策的引导下,许多效率更高的大容量火电机组建设投产,对已经建成的机组进行节能改造,加速关停部分效率较低的小机组等落后产能。2005—2010年,我国30 万kW 以上火电机组装机容量占比由47%提高至89.1%[17]。2010年以后,我国火电煤耗下降逐渐趋于平缓,虽然火电能效提升为碳减排做出了贡献,但同时煤耗下降速度放缓也反映了我国火电的节能潜力降低,通过提高含碳能源利用效率来降低电力行业碳排放强度的潜力减小。

2.2 零碳能源发展

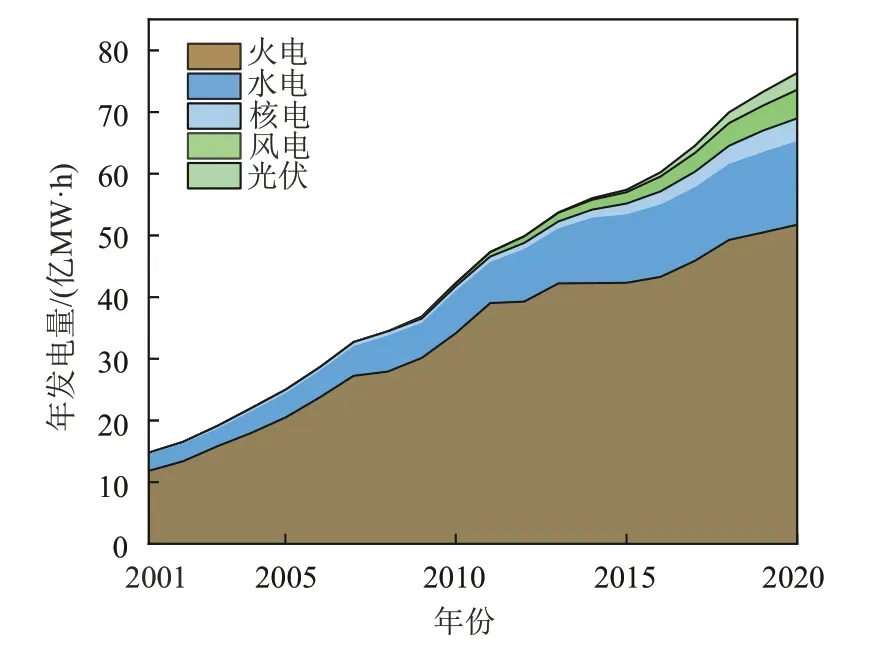

我国电力行业的碳排放强度逐年下降,除了火电发电效率提升、煤耗下降的原因之外,零碳能源占比的提高也为电力行业的碳减排做出了贡献[18]。我国2001—2020年不同能源的年发电量[19]如图3 所示,可以看出,2001—2011年,我国能源结构主要由火电与水电构成,其中火电年发电量均占总发电量的80%以上;2011年以后,火电年发电量增速开始趋于平缓,可再生能源迅速发展。以2011年作为基准年,至2020年我国总发电量增长了61%,火电发电量仅增长了33%,增速相对缓慢;而零碳能源发电量增长了195%,占比由17.6%增至31.1%。零碳能源的发展为我国电力行业碳减排做出了重要贡献,并且目前的增速依然较快。

图3 我国不同能源年发电量变化趋势Fig.3 Annual power generation trends of different energy sources in China

然而,大量风电机组及光伏电站的并网发电使得系统出力波动增大,需要火电机组降低机组负荷来进行调峰,这会影响火电机组的碳排放强度[20]。2001—2020年我国火电装机容量及发电量变化趋势如图4所示。

从图4 可以看出,在2013年之前,我国火电的发电量与装机容量的增速基本一致;从2013年开始,火电的发电量增速明显低于火电装机容量增速,这说明火电的年利用小时数降低。机组低负荷运行的发电效率更低、煤耗更大,这也是我国火电供电煤耗下降速度放缓的原因之一。

图4 我国火电装机容量及发电量变化趋势Fig.4 Trends of installed capacity and power generation of thermal power plants in China

综上所述,2011年之后,我国零碳能源发展迅速,虽然导致火电年利用小时数降低、供电煤耗下降速度放缓,抑制了提高火电能效对电力行业碳减排的贡献,但由于零碳能源不产生CO2排放,替代了部分化石能源燃烧,为我国电力行业碳减排做出了重要贡献。

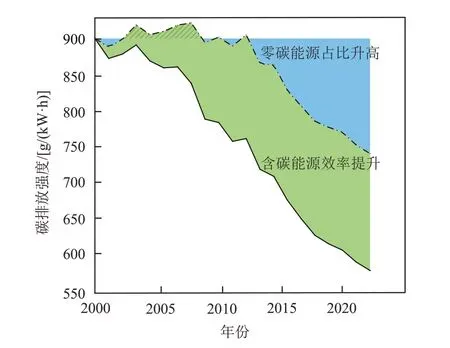

2.3 不同路径对电力行业碳减排的贡献

含碳能源利用效率的提高及零碳能源发电占比的升高都为电力行业的碳排放做出了贡献,然而在不同的时间段内,两者对电力系统碳减排的贡献程度不同。以2000年作为基准年,假设含碳能源利用效率不变,零碳能源发电占比变化时的碳排放强度为IC',电力结构调整对电力行业碳减排的贡献为基准年的碳排放强度减去IC',含碳能源效率提升对碳减排的贡献为IC'减去实际的碳排放强度IC。含碳能源利用效率的提高及电力结构调整对降低碳排放强度的贡献如图5所示。

图5 不同途径对电力行业碳减排的贡献Fig.5 Contribution of different ways to carbon emission reduction in power industry

以2000年作为基准年,到2020年,我国碳排放强度下降了327 g/(kW⋅h),其中火电能源效率提升贡献了165 g/(kW⋅h),零碳能源占比升高贡献了162 g/(kW⋅h)。2000—2011年,火电能源效率提升贡献了146 g/(kW⋅h)的碳减排;2011—2020年,含碳能源效率提升贡献了19 g/(kW⋅h)的碳减排,零碳能源占比升高贡献了167 g/(kW⋅h)的碳减排。

由此可见,2011年之前,含碳能源效率提升对电力行业碳减排的贡献更大且增速较快;2011年以后,零碳能源占比升高为电力行业的碳减排做出了主要贡献。

3 CCUS技术发展现状

3.1 CCUS技术示范项目

火电作为电力行业的主要碳排放源,继续通过提高能源效率的方式来降低碳排放的潜力较小,采用零碳能源来替代火电的方式可以有效降低碳排放强度,但是由于太阳能、风电等零碳能源出力不稳定等因素,很难替代全部火电机组。因此,未来要实现电力行业碳中和目标,含碳能源实现零碳排放是必要的,而CCUS 是化石能源低碳利用的唯一技术选择,它与碳中性能源耦合的负排放技术是实现电力行业碳中和目标的技术保障[21]。

在过去的20年间,我国已建成约30个CCUS示范项目,捕集能力超过300 万t/a,封存约200万t/a,初步形成了系统的CCUS技术体系。目前,我国主要的CCUS示范项目如表1所示。

表1 我国主要CCUS示范项目Tab.1 Major CCUS demonstration projects in China

3.2 主流碳捕集技术

目前,主流碳捕集技术包括燃烧后捕集、燃烧前捕集以及富氧燃烧技术。燃烧后捕集是指直接从电厂锅炉排放的烟气中对CO2进行分离捕集的技术,可采用的CO2分离技术包括物理吸收、化学吸收以及膜分离等[22]。燃烧后捕集技术的优点是工艺成熟、原理简单、系统独立灵活,可以很好地兼容已经建成的燃煤电厂。其缺点是烟气的CO2体积分数在15%以下,捕集过程能耗较高。采用燃烧后捕集技术的燃煤电厂效率通常会下降9~15个百分点[23],且捕集成本较高。

燃烧前捕集是指在含碳化石燃料燃烧前先通过气化和重整等过程将其转化为以CO 和H2为主的混合气,再通过变换反应将CO转化为CO2,使CO2的浓度提高,然后通过相应的分离技术将富集后的CO2分离和捕集出来。燃烧前捕集技术主要适用于以煤气化为核心的整体煤气化联合循环 电 站(integrated gasification combined cycle,IGCC)。由于分离前CO2的浓度较高且分压较大,燃烧前分离CO2通常和变压吸附、物理吸收、膜分离等分离工艺相结合。燃烧前分离相对于燃烧后分离,待分离气体中CO2浓度更高,单位CO2捕集能耗和成本更低,一般集成碳捕集后能源系统的热效率会下降7~10个百分点[24]。

富氧燃烧是指通过避免化石燃料燃烧过程被空气稀释,将氧气通过空气分离装置提纯,与主要成分为CO2的再循环烟气以一定比例混合后送入炉腔与燃料混合燃烧。再循环烟气是为了避免火焰温度过高而引入的冷却介质。由于几乎杜绝了传统燃烧方式中的氮气,燃烧后烟气中的浓度较高。燃烧后烟气一部分通过烟气以再循环的方式进入炉腔,用于输送燃料和降低燃烧温度,另一部分则经过相对简易的除杂处理(如冷凝、干燥等),即可直接进入压缩设备。虽然富氧燃烧CO2分离能耗接近于0,但由于需要制氧,空分能耗较大,捕获90%CO2同样会使系统效率下降约10个百分点[25]。

不同碳捕集技术的能耗和成本[23-25]如表2 所示。事实上,对于世界首座全尺寸百万吨捕集的示范项目(Boundary dam),其捕集1 t CO2的成本高达140 美元,依靠韦本油田EOR 的收益维持运行。能耗和成本成为阻碍CCUS 技术大规模推广应用的关键障碍,这也是在过去20年间CCUS 技术几乎未能为我国电力行业碳减排做出实质性贡献的主要原因之一。若CCUS 技术要贡献大规模碳减排,必须克服捕集能耗和成本障碍。

表2 不同碳捕集技术的能耗及成本Tab.2 Energy consumption and cost of different carbon capture technologies

3.3 燃料源头低能耗捕集技术

发展新一代的低能耗CO2捕集技术、降低CCUS 技术成本,是发挥CCUS 减排潜力、实现电力系统碳中和的关键。新一代低能耗捕集技术的主要热点研究领域包括新的分离技术和新的燃料源头低能耗捕集技术。

分离能耗是CO2捕集能耗的重要组成部分,降低CO2捕集过程的分离能耗主要有2种方法:一是提高分离过程的效率;二是降低CO2的理想分离功。燃料源头捕集技术通过燃料化学能有序释放实现能的梯级利用,又通过碳组分的定向演化实现碳组分富集,提高了分离前CO2的浓度,降低了理想分离功,从而实现了CO2捕集能耗的下降。目前,主要的燃料源头捕集技术包括多联产系统、分级气化技术等。

3.3.1 多联产系统

对于传统的煤化工系统,原料的转化率是最首要的目标,为了保证转化率,需要调整合成气新气的成分并不断循环未反应气,造成生产过程的能耗较大。而多联产系统取消了合成气成分调整过程,采用未反应气部分循环的方式,使原料中能够低能耗转化的组分先适度转化为化工产品,而难以转化的组分作为发电燃料,实现了燃烧前燃料化学能的梯级利用。通过适度转化将原料中的含碳组分富集到未反应气,提高了燃料气中的CO2浓度,降低了CO2的分离能耗。

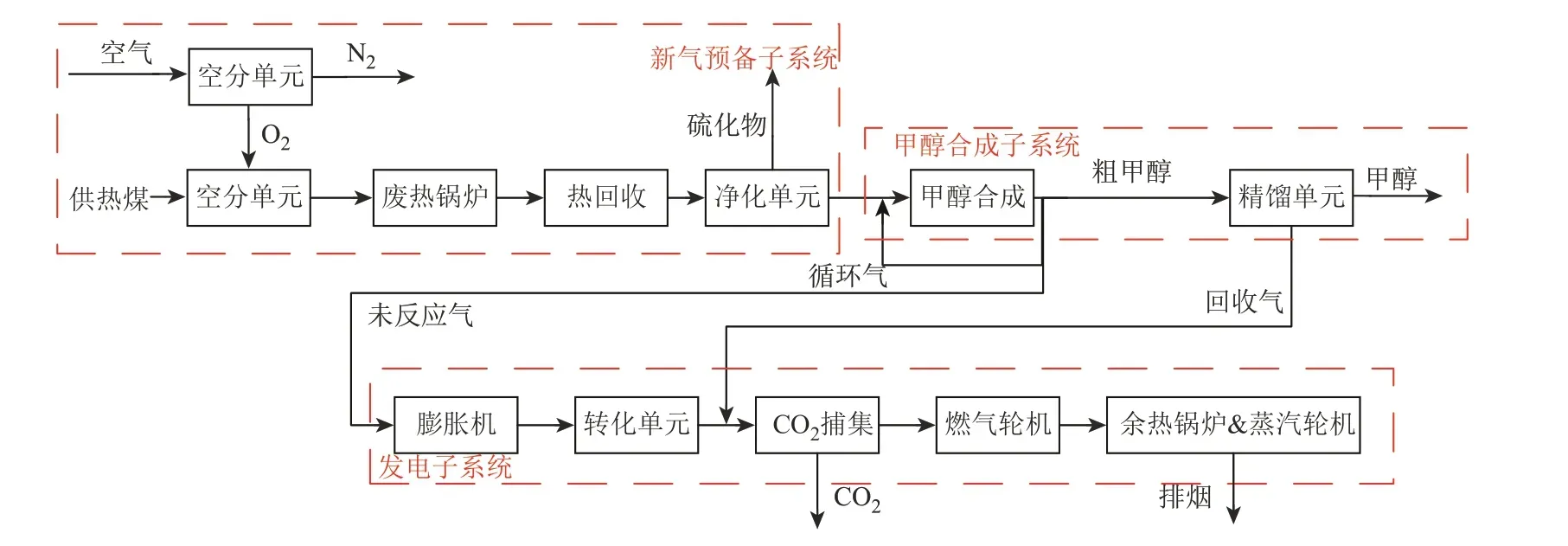

图6 为回收CO2的甲醇−动力多联产系统流程示意图[26]。首先,煤与氧气发生气化反应,生成的合成气进入废热锅炉回收显热,使温度降低至480 ℃左右。随后对合成气进行热回收,使温度降低至130 ℃左右,回收的热量为净化单元提供饱和蒸汽。合成气在净化单元中除去硫化物后,含有CO、H2和CO2的气体进入甲醇合成单元,反应生成粗甲醇,经过精馏单元得到甲醇。而一部分未反应的合成气则作为循环气继续参与甲醇合成反应,其余的未反应气经过水煤气变换反应后与精馏单元的回收气混合,将混合气中的CO2捕集后,含有约88%H2的燃料气进入燃气轮机做功发电。

图6 回收CO2的甲醇−动力多联产系统流程Fig.6 Flow of methanol-power polygeneration system for CO2 recovery

表3 为无CO2回收的IGCC 系统、回收CO2的IGCC 系统以及回收CO2的多联产系统的性能对比[26]。多联产系统分离前CO2体积分数为51%,相较于IGCC系统提升了近40%,这说明多联产系统的CO2分离能耗更低。以无CO2回收的IGCC系统作为基准,回收76.2%的CO2使得IGCC系统热效率下降了8.7个百分点,而回收72.1%CO2的多联产系统的热效率为47.3%,与无CO2回收的IGCC系统相比,不仅实现了系统的低碳排放,而且系统效率提高了3.4个百分点,这表明多联产系统具有低代价回收CO2的优势。

表3 IGCC与多联产系统的性能对比Tab.3 Performance comparison between IGCC and polygeneration systems

3.3.2 分级气化技术

碳氢组分解耦的分级气化方法将气化分为3步进行:1)将煤炭通过热解过程实现碳氢组分的分离,获得了富氢的焦炉煤气和碳含量更高的焦炭;2)采用CO2作为气化剂,与焦炭反应,生成高浓度的CO合成气;3)通过水煤气变换反应生成H2和CO2,实现了CO2的富集。

相较于传统的气化过程,分级气化具有以下特点:1)采用CO2代替纯氧作为气化剂,不需要氧气空分装置,降低了氧气分离能耗;2)通过分级转化的方式,可以得到高浓度CO、高浓度H2和富氢的焦炉煤气,通过简单的混合可以得到不同H2与CO比的原料气;3)热解过程将碳氢组分进行分离,实现了碳元素的富集,为降低CO2分离能耗提供了更大空间;4)将传统的气化分解为较温和的热解、焦炭−CO2气化和水煤气变换3 个过程,理论上可以降低气化过程的不可逆损失。

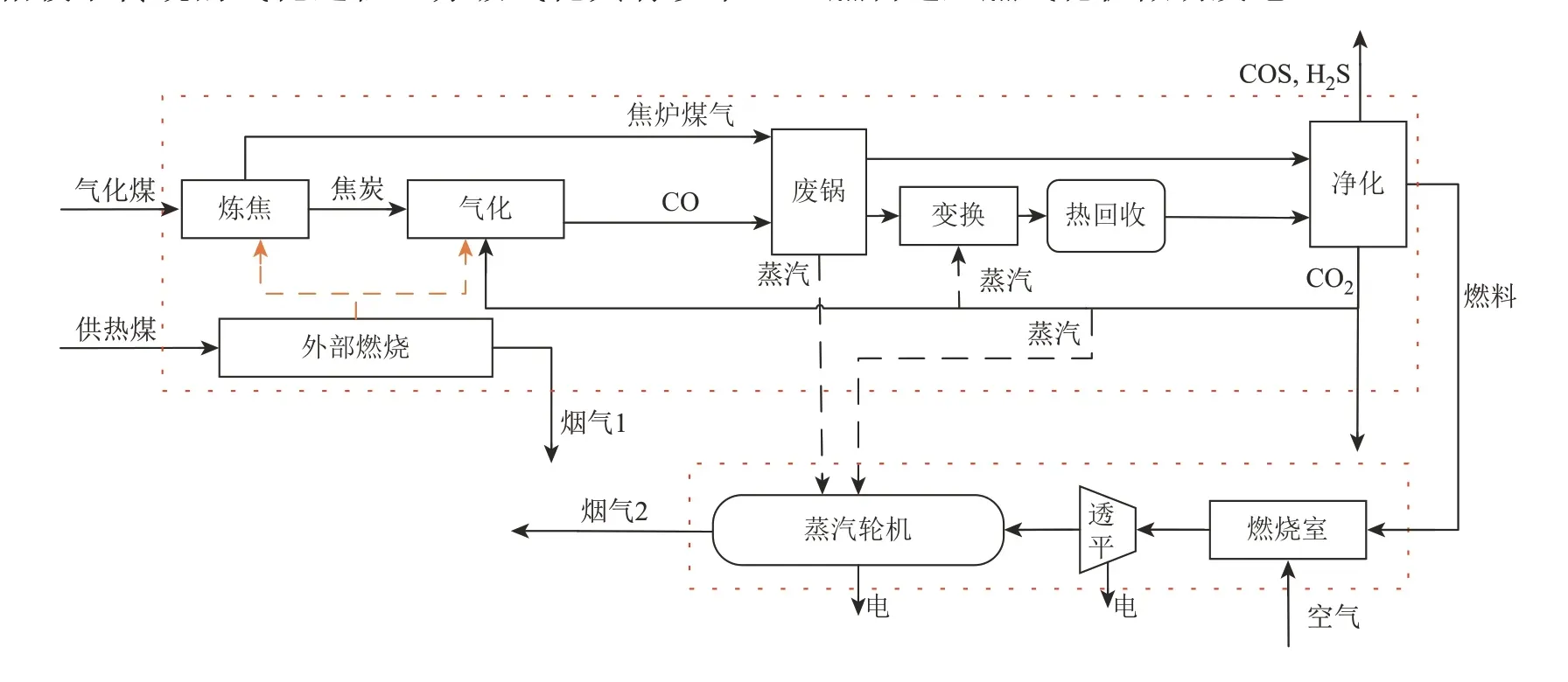

图7为基于分级气化方法带CO2捕集的电力系统流程图[27]。首先,气化煤经过热解生成焦炭和焦炉煤气,焦炭进入气化单元与CO2发生气化反应,气化单元出来的合成气与焦炉煤气经过换热过程后,进入变换单元发生水煤气变换反应,得到了富含H2与CO2的合成气。然后,气体在净化单元中除去硫化物以及CO2,净化之后的H2作为燃料进入燃气轮机做功发电。

图7 分级气化发电方法流程Fig.7 Flow of stage gasification power generation method

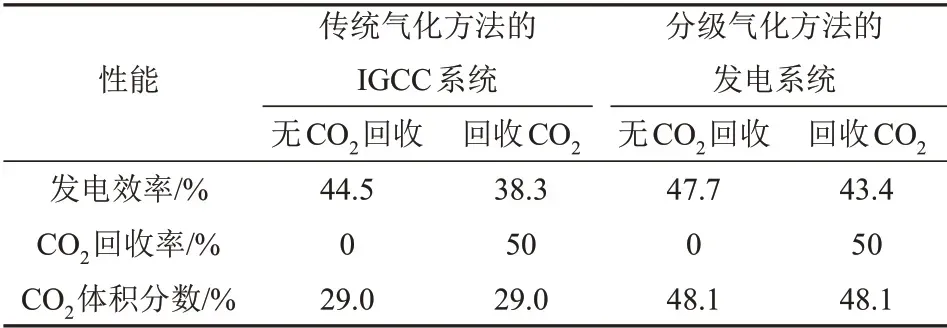

表4为IGCC系统和基于分级气化的发电系统的性能对比[27]。基于分级气化的发电系统分离前CO2体积分数为48.1%,相较于传统气化的IGCC系统提升了66%。在无CO2回收时,基于分级气化的发电系统的效率为47.7%,比IGCC系统高出2.2个百分点。在CO2回收率为50%时,基于分级气化的发电系统的效率比IGCC 系统高出3.9 个百分点,这表明分级气化方法相较于传统气化方法具备更优异的热力学性能。此外,在CO2回收率为50%的情况下,IGCC 系统的发电效率下降了6.2个百分点,而基于分级气化发电系统的发电效率仅下降了4.3个百分点,这表明基于分级气化的发电系统具备低能耗捕集CO2的优势。

表4 IGCC与分级气化发电系统性能对比Tab.4 Performance comparison between IGCC and stage gasification power generation system

3.4 CCUS技术方向与路线

2015年,我国在联合国气候变化巴黎会议上发布了“中国碳捕集与封存示范和推广路线图”的研究报告,阐明了中国CCUS发展的战略[28]。路线图将我国在2050年之前的碳捕集发展分为以下3个阶段:2015—2020年,我国在煤化工和燃煤电厂领域建设多个CCUS 示范项目,并实现燃煤电厂第一代碳捕集技术成本下降;2021—2030年,我国将针对煤化工行业及燃煤电厂的CCUS项目,推出市场化的激励措施,在煤化工行业实现CCUS 技术的商业化部署和大范围的推广示范,并实现第二代燃煤电厂碳捕集技术成本大幅下降;2030—2050年,我国将强化燃煤发电领域的经济激励措施,实现大规模的碳捕集与封存应用。

4 结论

基于碳排放强度计算公式,分析了电力行业碳减排的路径,回顾了电力行业的碳减排历程,计算了不同路径对电力行业碳减排的贡献,并对CCUS 技术的现状及未来的发展进行了阐述,得到以下结论:

1)2000—2020年,我国电力行业碳排放强度共下降了327 g/(kW⋅h),其中火电能效的提升与可再生能源发电占比的提高几乎做出了相同的贡献。具体而言,2000—2011年,火电能效的提升做出了主要贡献;而2011—2020年,可再生能源发电占比的快速提高做出了主要贡献。

2)随着火电循环效率不断逼近卡诺效率极限,通过提升循环初参数进一步提升火电能效的技术成本越来越高,提升能效的潜力逐渐减小,其碳减排潜力有限。相比之下,通过调整电力结构来降低碳排放强度的潜力更大,未来碳中和目标的实现将主要依赖可再生能源电力。

3)若要在零碳能源不能完全替代化石能源的情况下实现电力行业的碳中和目标,CCUS 将是必不可少的技术选择。CCUS 技术目前仍处于示范阶段,由于其高耗能、高成本的缺陷,CCUS技术还未实现大规模推广应用,因此,发展下一代的CCUS 技术、降低碳捕集的能耗及成本对于电力行业的碳减排至关重要。

4)燃料源头CO2捕集技术相较于传统捕集技术具有更低的CO2捕集能耗,系统效率普遍可以提升5~8 个百分点。预计到2035年,通过研发新一代CO2捕集技术,捕集成本将降到100元/t的水平,结合碳市场的激励,这将为CCUS 技术的大规模商业应用奠定基础。