两类心理谓词的句法分布及其中介语偏误分析

马志刚

(广东外语外贸大学 外国语言学及应用语言学研究中心/词典学中心,广东 广州 510420)

1.引言

心理谓词主要用于陈述而非指称,表达的是人类的心理活动和认知情感。广义的心理谓词统指描述情绪、意志、认知和情感的动词和表达陈述、想象、思考、询问等认知意识的动词(张积家、陆爱桃,2007)。除了语义维度的定义外,汉语中描述心理活动或状态的心理谓词还可基于句法分布区分为形容词和动词,而现有的相关研究大多仅关注从语义维度划分和/或从句法结构相似性视角划分出来的心理动词(Huang et al.,2009;张京鱼,2001a, 2001b;王文斌、徐睿,2005;赵静等,2015;秦琴、丁研,2021;吴淑琼、张雪,2022)。实际上,从描述心理状态和心理活动的视角看,心理谓词的确应该区分为心理形容词和心理动词,最为直接的理据就是各语言中都存在无动词用法的状态义心理形容词(比如,英语中的happy、俄语中的рад和汉语中的“高兴”“满意”等)。从语言对比的视角看,英、俄语中的形容词不能带体标记,动词不能受“很”类程度副词的修饰,但汉语心理形容词似乎可带“了”来标记体态或限定性,而汉语心理动词也可以受程度副词“很”修饰,因此从二语语法知识的习得线索来看,母语为其他语言的汉语学习者所产出的心理谓词偏误极有可能是因为无法辨识汉语心理形容词和心理动词的语类属性造成的,而现有研究尚未触及到相关内容。况且,对于汉语语法本体研究而言,无论是表状态义还是表致使义,心理谓词均应区分形容词和动词的观点也是目前尚未系统论述过的。可见,从汉语心理谓词的句法分布来区分心理形容词和心理动词既能丰富汉语语法本体的研究内容,而且还有助于从形态—句法接口的视角重新审视汉语心理谓词的中介语习得状况。

2.汉语心理形容词与心理动词的句法分布对比

与英语不同,汉语形容词作谓语时无需系动词,而这正是汉语中形容词不易区别于动词的主要原因之一。在针对汉语心理谓词的现有研究中,张积家、陆爱桃(2007)专门对心理谓词结构做过实证性的分类研究,其研究目的是为汉语心理动词的界定和分类提供心理学依据,但其分类依据缺乏形式上的一致性,既没有采用形态形式也没有涉及到句法分布,因此无法把心理形容词从心理谓词中区分出来。同时,近期研究所常用的77个心理动词中并没有包含心理形容词,而研究者们也没有意识到汉语中的这两个词类之间存在着独立性和排他性。现有观点普遍认为,汉语中的动词和形容词的确可以合称为谓词,二者都可“作谓语”而非“主语或宾语”,二者都能受“不”修饰,“而且也都可以形成正反问句”等(黄伯荣、廖序东,2017:13)。

正是基于上述这些原因,目前对于汉语心理谓词的众多研究中,形容词和动词之间的分类界限模糊,从而导致兼类现象较为普遍。以徐睿和王文斌(2005)基于语义特征区分的六类心理动词为例,除了“知道”和“打算”等属于认知、判断类动词外,其中有不少例证其实都是纯粹的形容词而非动词,如(1)所示的形容词“生气”(与动词“喜欢”对比):

(1)

a.张三生气了。 a’.*张三喜欢了。

b.张三很生气。 b’.#张三很喜欢。

c.*张三生气李四。 c’.张三喜欢李四。

d.*张三生气老师批评他。 d’.张三喜欢老师表扬他。

虽然(1)a和(1)b中的“生气”可以受“很”修饰,也可以借句末“了”完句,但(1)c和(1)d则显示出其形容词的属性:不能直接带宾语,也不能带子句补语,这与对应的(1)a’-d’中的“喜欢”呈现出互补性分布,因此可以认为“生气”是心理形容词,而“喜欢”属于心理动词。这符合朱德熙(1982)区别形容词和动词的标准:前者不能带宾语但可以被“很”修饰。同时,汉语中的动词能带“了”但通常不能被“很”类程度副词修饰,而心理动词则可以借助于“很”表达心理活动或状态的程度加深,如(1)b’在信息明确的语境下通常都可以接受,这显现出心理动词具有可分级别的形容词属性(gradable),因而不同于其他动词。这一点也体现在用“了”的(1)a’不可接受的情形,说明“喜欢”的确不同于其他动词。显然,汉语心理形容词和心理动词可以形成具有排他性的两个独立词类。事实上,表达状态的心理谓词有必要区分形容词和动词的观点还可以得到(2)中的语料支持:

(2)

a.*张三满意李四了。 a’.张三想念李四了。

b.张三让李四很满意。 a’.*张三让李四很想念。

c.张三对李四很满意。 b’.*张三对李四很想念。

d.张三比李四更满意。 c’.*张三比李四更想念。

可以看得出,(2)a中的“满意”不可以带宾语而“想念”可以,而(2)b-d中的对比则说明“满意”是名副其实的心理形容词,而“想念”则更应该归于心理动词。上述(1)和(2)中的句法分布差异说明,如果仅仅参照语义标准来划分,那么就会因“生气”“满意”和“喜欢”“想念”均表状态义而忽略二者间句法分布方面的不同。这种实质性差异同样存在于表达致使义的心理谓词中,再以由徐睿和王文斌(2005)归于同类的“震惊”和”激怒”为例,二者的句法分布也具有不同的合法性判断模式,如(3)所示:

(3)

a.这件事震惊了李四。 a’.这件事激怒了李四。

b.这件事让李四很震惊。 b’.*这件事让李四很激怒。

c.这件事对李四很震惊。 c’.*这件事对李四很激怒。

d.这件事比那件事更震惊。 d’.*这件事比那件事更激怒。

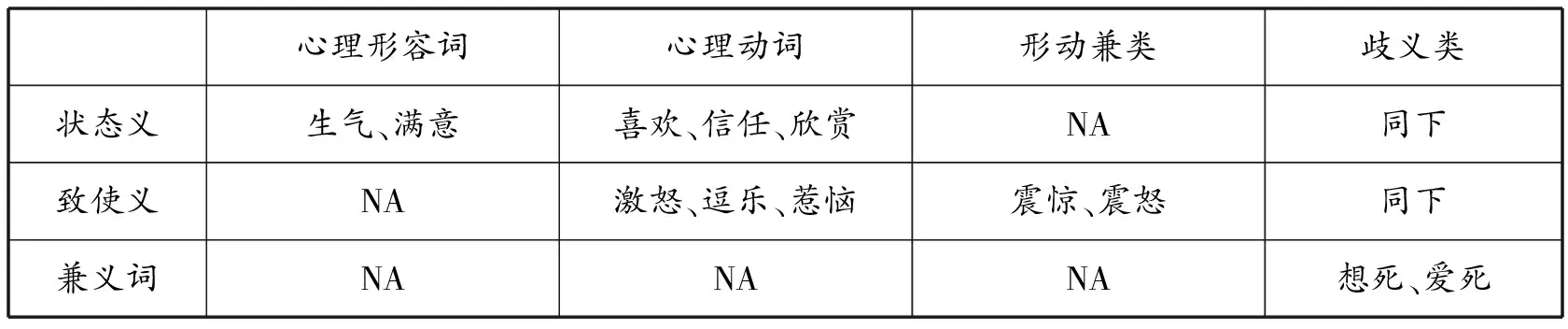

就形容词和动词的句法分布差异而言,如(3)a所示,其中的“震惊”和“激怒”均属于可以带宾语的致使义心理动词,但(3)b-(3)d中的对比显示出“震惊”的形容词属性,可见“震惊”属于兼类型心理谓词,而“激怒”则只能做心理动词。据此可以认为,“张三震惊了”和“张三很震惊”均属于心理形容词作谓语的句子,这符合有些汉语形容词可以带“了”也可以被“很”修饰的普遍性观点,比如“天(很)黑了、苹果(很)红了”(朱德熙, 1982;黄伯荣、廖序东,2017)。另外,如(2)d和(3)d所示,比较结构中的心理谓词更应该是可以具有比较级的心理形容词,而类似于“激怒、惹恼、逗乐”一类的使役义心理动词并不能进入比较义的句法格式,因为只有程度差异的形容词(和副词)才会具有级别性(gradable)。综上所述,可兼顾句法功能和语义类别对汉语心理谓词进行重新分类,见表1:

表1 汉语心理谓词的句法-语义分类

NA:并不适用。

从表1可以看出,汉语中存在无动词用法的心理形容词,也有无形容词用法的心理动词,其中的动词可以区分为状态义和致使义两类,而心理形容词只表达状态义;兼类词有两种情况:兼作形容词和动词的“震惊”类和既有致使义又可表状态义的“想死、气死”类心理动词。由此可见,心理谓词既可以区分为形容词和动词,还显现出跨类的两种情形,如下把二者的句法差异概括为(4)a和(4)b:

(4)

a.张三高兴了。 a’.*张三钦佩了。

b.张三很高兴。 b’.#张三很钦佩。

c.张三震怒了。 c’.*张三惹恼了。

d.张三非常震怒。 d’.*张三非常惹恼。

显然,表1从句法分布入手并结合语义差异对心理谓词所作的划分基本上可以克服分类不清的现象,而且能够从语素组合的视角来进一步审视致使义的来源,即两个独立语素的组合通常形成具有致使义的心理复合动词,比如“激怒、气死”等(需要另文专题讨论)。事实上,考虑到语义划分标准的不足,现有研究也尝试从句法分布角度对汉语心理动词加以分类,但这种处理方式仅仅针对主语为人的主语经验者心理动词,并未涉及到主语可以为非生命性的宾语经验者心理动词,而且他们所设立的句法结构并不能把心理形容词从心理谓词中区分出来。比如,周有斌、邵敬敏(1993)所提议的第二类句法结构为:[指人主语+“对”+宾语+“很”+心理动词],即上述(2)b,但该结构中也可使用无动词用法的形容词“生气、满意”等。

以心理动词覆盖心理形容词的现象也存在于现有研究中,即把“我对未来深感担忧”中的“担忧”以及“我很满意”中的“满意”都视为心理动词,但二者都不能带宾语,而且可以进入(2)a-d和(3)b-d的句法格式,因此二者更应该属于无动词用法的形容词,这与主语类经验者心理动词“想念、信任”类是完全不同的,因为后者完全可以进入(3)a类句式。正是由于未能区分心理形容词和心理动词,因此很容易得出结论,认为迂回型心理动词结构在汉语中属于无标而在英语中属于有标的句法结构,但英语的心理动词其实包含汉语中的心理形容词和心理动词两种情形,而据此得出的有关英语心理动词和汉语心理动词的二语习得结论更是值得进一步通过分类加以审视。致使义心理动词的主语可以是(而且应该是)无生命的致使者,这一点不同于状态义的心理动词(其主语只能是人),因为即便是采用指人的专名作致使义心理动词的主语,该名词其实也是转指某人的某种行为、举止或言谈等,因此,本文中带宾语的致使义心理动词均采用无生命性论元作主语。这一点可以从“貂蝉想死吕布了”这一歧义句的两种解读中得到支持:

(5)

a.貂蝉想吕布想死了。(状态义)

b.貂蝉让吕布想死了。(致使义)

c.小王的鼾声激怒了他老婆。

d.小王激怒了他老婆。

显然,(5)a是状态义主语型心理动词的解读,“貂蝉”为“想”的主体,因而可进入重动句形成主动施为的句式,而(5)b是致使义宾语型解读,是以“吕布”为“想”的主体,而作致使外因的是“貂蝉”的音容笑貌或言谈举止等。事实上,现有研究大多也都倾向于以事或物作为致使义心理动词句的主语,比如(5)c来自于张京鱼(2001b),尽管该句完全可以表述为(5)d。可见,非生命性主语可以把致使义心理动词和状态义心理动词以及两类心理形容词区分开来,再以张京鱼(2001b)视为心理动词的“失望”为例,如(6)所示:

(6)

a.那件事让我很失望。

b.*那件事失望了我。

c.那件事让我很震撼。

d.那件事震撼了我。

由(6)可知,对致使义心理谓词而言,主语选用非生命性论元属于其更为本质的句法语义属性,而类似于(5)d中具有生命性的主语在语言中呈现一种更为常见的转指作用。事实上,区分状态义的心理形容词、心理动词和致使义的心理动词可以有效地解释为何“很”可以修饰某些心理动词,比如“很喜欢、很钦佩”,因为决定性因素就在于其表达的是通常由形容词表达的状态义,而决定其词性的归属因素则在于这些动词不能后接名词性宾语。可见,经由表1的总结,可以对汉语心理谓词作出更为明晰的分类,从而为汉语二语研究中的实验设计方案提供更为切实具体的区分依据,并可以据此检验母语中以形态标记词类的学习者习得汉语心理谓词时句法分布因素的具体影响。

3.形态标记的跨语言差异及研究问题

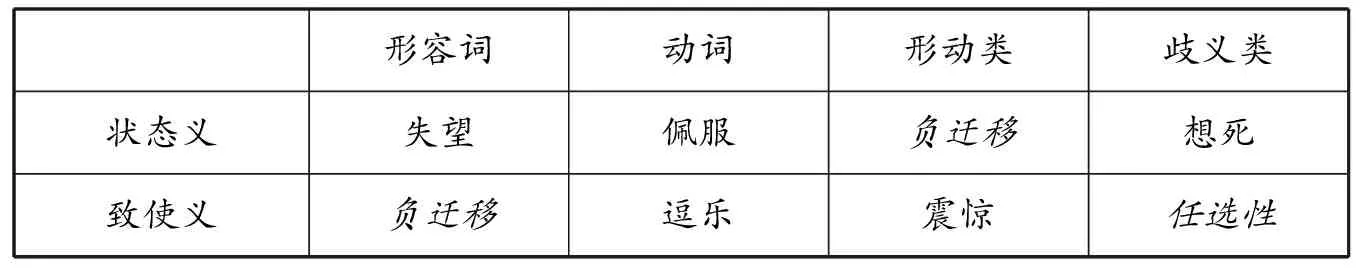

在形态形式较为丰富或者说词类标记众多的印欧语中,形态标记通常就足以说明具体词项的词性类别(有些也要依靠句法分布标准)。比如,英语动词除不定式原形外通常都具有四种屈折形式来标记其人称、性、数、时态和/或体态等语法属性:标记完成体或被动态的分词-n形式,标记过去时的-d形式,标记第三人称单数现在时的-s形式,以及进行体的-ing。而俄语中同类的形态形式更为多样复杂,比如любить就会因人称等语法属性不同而形成六到八种不同的形态标记,其中的单数第三人称阳性形式结合状态义心理动词可以形成мальчик любит собачку(小孩子喜欢小狗)。就形容词而言,英语仅凭词缀形式通常也能识别其语类范畴,比如beautiful, interesting等,而且英语形容词更为恒定的形态形式就是其比较级(more或-er)和最高级形式(most 或-est),但后者更应该算作形态形式和句法功能相结合的区别标准;而俄语仅凭形态词尾就可以识别形容词或副词的级别性,比如结合状态义心理形容词就可以形成мне очень страшно(我很害怕)(其中主语具有与格形式)。需要指出的是,相较于英语和汉语都可以采用致使义语素形成迂回型心理谓词结构,俄语则不采用独立的致使义语素,而是通过动词以及相关主语本身的形态标记来实现致使义的。比如,俄语中具有表“高兴”致使义的心理动词,而汉语“这使/让我很高兴”和英语This made me happy在俄语中的对等句为无致使语素的это меня очень обрадовало(宾格宾语前置)。据此,可以看出,俄语主要通过形态标记来区别形容词和动词,英语则采用形态形式和句法分布相结合的方法,而汉语基本上没有非常确定的词类标记,即便是被有些研究者视为具有致使义的词缀“化”,也呈现出对比性差异:只可作动词的“美化”和只可作形容词的“现代化”(比如,“*这座城市很美化”;“*工人们现代化了这座城市”)。总体而言,形态特征的丰富度在俄、英、汉三语中可以区别为高、中和低三个水平。基于前文所述,在兼类现象较为普遍的汉语中,形容词和动词都不能从形态上区分出来,因此要辨识心理形容词和心理动词及其词类必须通过句法功能和语义特征相结合的划分方法。前文表1可采用其他用例简化为如下表2(斜体表示汉语心理谓词在中介语习得的可能表现,后文将具体论证):

表2 汉语心理谓词的句法-语义分类简化表

总括而言,汉语心理形容词和心理动词的辨识过程中识别两类心理谓词最为有效的句法线索包括如(7)所示的a-c 这3条:

(7)

a.状态义心理形容词不可带宾语; 如:*张三失望了李四。 (对比:张三佩服李四。)

b.状态义心理动词不能被动化; 如:*张三被欣赏了。 (对比:张三被逗乐了。)

c.致使义心理动词不能受‘很’修饰; 如:*张三很惹恼。 (对比:张三很惶恐。)

d.形动兼类的句法限制较少,可以进入各种句式:他很震惊;这件事震惊了他;他被震惊了。

基于前述区分汉语心理形容词和心理动词的语言学分析,可以对母语为英语和俄语的汉语学习者可能出现的中介语偏误作出如表2斜体所标出的预测:状态义心理形容词的及物性用法属于典型的负迁移(比如,“*这条消息失望了张三”);致使义心理动词的形容词用法也属于典型的负迁移(比如,“*张三很逗乐”);歧义类心理谓词的语义解读可能呈现出中介语的任选性现象(optionality)。基于上述,针对母语形态系统较为丰富的在华汉语学习者(英、俄组),本研究通过实证调查方案试图回答习得汉语心理谓词的3个研究问题:

第一,英语者和俄语者能否区别汉语中的两类状态义心理谓词、两类心理动词以及兼类的心理谓词?即他们能否辨识出前文(7)a-c这3种有关汉语心理谓词的句法限制?

第二,与汉语母语组相比,在二语组的可接受度判断任务中,母语形态特征与目标语句法分布是如何影响其判断过程的?

第三,英语者和俄语者在造句和翻译任务中是否会呈现出表2中的预测?

4.实证研究

有关汉语心理谓词的二语研究中,赵静等(2015)曾从加工效率的角度出发,发现中级和高级水平二语者之间并无反应时的显著差异,这是因为二语者因关注正确率而无法达到母语加工的自动化水平。但这项研究主要关注主语经验者心理动词结构,而对其他心理谓词结构的关注较少,因此其研究结论的适用外推力非常有限。事实上,目前的上述各项实证研究中,对于语言水平的论述以及分组是否合理、能否真正反映二语者的语言水平等都值得商榷(这些问题可能导致其研究结论不够准确),而最为关键的是几乎所有的实证研究都没有区分心理形容词和动词。因此,本研究从形态形式和句法分布这两个可见的形式线索入手展开新的实证调查,以弥补目前相关研究中的不足。因篇幅所限,本文不详述实验设计、测试材料、实验过程、数据结构和数据预处理,仅呈现部分相关的实验结果及其说明,重点讨论心理谓词的中介语偏误分析。

首先需要说明,本研究两个自变量交叉形成的各个单元水平均包含大样本量(20或40),因此其正态性无需验证。其次,本研究统计分析结果属于多元方差分析,因此也无需进行方差齐性检验,而且研究中的被试选择满足随机性,各个数据具有独立性。因此,研究结果具有可信性。具体而言,描述性数据显示,汉语母语组对于三类不合法测试句的接受度非常低,特别是及物句和程度副词句基本上属于不可接受的句型,但有些心理动词被动化的句式被个别母语被试视为具有一定的接受度,比如有至少4个母语组被试认为,“张三被喜欢了”和“张三被欣赏了”的接受度为3或2(M=2.01;SE=1.17)。但总体来看,母语语法基本上不认可心理形容词进入及物句式,也不允许状态义心理动词被动化,更不能接受致使义心理动词受到程度副词“很”的修饰。相比之下,两个二语组在不同句式上的表现也不同。考虑到学习者母语形态丰富程度这一组别因素,需要借助于推断性统计结果(多元或一元方差分析)来作出更明确的判断。首先,本研究方案中的多元方差齐性检验针对自变量不同水平上因变量的协方差矩阵是否相等(即方差是否齐性),结果显示检验达到了显著水平:F(12, 1.575E4)=27.723, p=0.00<0.05。这说明,因变量在各实验单元内的协方差矩阵并不相等,即方差齐性的假设不成立。但考虑到本研究方案中各单元的样本量最小为20(属于大样本),所以方差分析结果还是可以接受的。同时,推断性统计结果还显示,句式类型的主效应(F[2,56]=4.429, p=0.016)和句式类型*形态组别的交互效应(F[2,56]=23.208;p=0.000)都呈现为显著,而句式类型的主效应显著意味着句式类型对被试的可接受度判断存在影响。同时,针对被试内因素和被试间因素执行的一元方差结果显示,两个自变量达到边缘显著,而二者间的交互作用均达到显著性。事实上,本研究的双因素混合设计方案更关注的是依据母语形态丰富度划分的组别和依据分布所划分的句式类型二者对于学习者习得汉语心理谓词的相互影响作用,这一点依据表3可发现,二者间的交互影响达到显著性(p=0.001)。针对被试间因素执行事后检验(post hoc)进行成对比较的结果显示,只有俄语组和英语组的对比不具有显著性(p=0.465<0.05;SE=0.128),而两个二语组和母语组的对比均具有显著性(p=0.000<0.05;SE=0.128)。对句式类型之间执行的事后成对比较结果显示,三类句式两两之间的显著性仅仅存在于及物句和程度副词句之间(p=0.008;SE=0.80)。最后,从反应时数据来看,各个被试组对于可接受度较高的句式的判断时间均较短,而对于不可接受句式的判断速度都比较慢,这基本上与其可接受判断均值保持一致。需要注意的是,各组被试在对于每类测试句的判断时间方面并没有呈现出显著性差异(组间一元方差结果:ps>0.01)。

5.分析和讨论

由于现有研究未能区分心理形容词和心理动词,因此很容易得出汉语中迂回型致使结构属于无标记的语法现象而英语中无标记的心理动词句是词汇化致使结构的结论,但汉语迂回型致使结构中可以容纳很多无动词用法的心理形容词,而英语迂回型致使心理动词结构仅仅容纳无形态变化的形容词(如前所述,俄语中的情形也有所不同)。可以看到,任何忽略这一跨语言差异而得出的母语语法研究和中介语习得结论都值得进一步深入。比如,张京鱼(2001b)中的第一类“那件事让我失望”中的“失望”就是纯粹的心理形容词,但由于“失望”不具有任何形态形式来显示其词类属性,因此,母语为英语的汉语学习者就很容易受到其母语中的对等合法句(That matter disappointed me)的影响,从而产生“*那件事失望了我”这样的中介语偏误。尽管英语中也存在迂回型心理致使结构,但采用分词形式作为其宾语补足语的句式在英语中的接受度较低,而如果能在语言教学中加入汉语区分心理形容词和心理动词的句法分布知识,这类中介语偏误是很容易得到纠正的。再比如,赵杨(2009a)在针对英语母语者的实证研究中所使用的实验材料也未能区分心理形容词和心理动词,因此类似于“听到这个消息,张三很兴奋”与“张三兴奋了消息”,以及“这个消息兴奋了张三”,这样的测试句其实所检验的都不应该仅仅是心理动词方面的知识,而是有关汉语中心理形容词是否可以带直接宾语等句法结构方面的知识。况且赵杨(2009a)还否认汉语中宾语型(致使义)心理动词的存在,这也是未能区分心理形容词和心理动词的结果,因为仅仅凭借语义标准和形态形式是无法确定“惹恼、激怒”类的词类属性的。可见,有关汉语心理动词的实证研究如果不把形容词从中区分出来,其结论的概括性和有效性都比较欠缺,而对于对外汉语教学实践也缺乏一定教学指导价值。

依据前文的分析,区分心理形容词和心理动词对于解释汉语语法本体研究也会有所裨益。比如,本研究中的母语组受试中有三例把“#张三很喜欢”视为完全合法的例证,而依据本文的分析,这正是汉语状态义心理动词区别于其他类动词的句法特征:恒定的状态义倾向于表达属性,因而可以像形容词一样接受程度副词“很”的修饰,但在句法结构上,“喜欢”必须带宾语,因此“*张三喜欢”的接受度极低。这进一步说明,摆脱语义标准的束缚而采用句法分布的标准来界定汉语心理谓词的作法更具有说服力,否则就很难解释为何动词中只有心理动词才可以受到程度副词的修饰,而其他类动词都不具有这一句法表现。同时,本研究中的两位母语组受试对“这件事对李四很震惊”的可接受度也表示质疑,而本文把“震惊”归为兼类词的处理可以对此作出解释:尽管是表达致使义的心理动词,但“震惊”也可以作为形容词(必须)受到程度副词的修饰,比如,“*这件事对李四震惊”就是完全不合法的句子。

本研究中另一个与汉语本体语言研究相关的发现是可以尝试解释:为何缺乏显性语素的宾语型心理动词也可以表达致使义,而且宾语型心理动词为何不具有形容词用法。事实上,汉语中也具有零性语素的使动用法,比如,“端正态度”“纯洁队伍”等都是形容词的使动用法。而本文认为,汉语宾语型心理动词的形态组合方式(方式语素+结果语素)使其具有复合动词的形态特征,这和有些汉语动结式复合词必须选用致事主语的情形类似(比如,“春风吹绿了杨柳树”)。具体而言,汉语状态义心理动词和致使义心理动词所投射的句法结构中分别具有施事义轻动词和致事义轻动词,前者要求生命性外论元而后者要求非生命性外论元。更重要的是,状态义心理动词是直接参与句法生成的单一语素,而致使义心理动词在参与句法生成之前需要经历两个独立语素的组合,而建立这种组合关系的语义理据就是表达因果关系的致使义。由于是经由两个语素的组合而形成的复合词,宾语型心理动词缺乏相应的形容词用法(后续研究将对此加以深入探讨)。就本文的议题而言,对于母语为英语和俄语的汉语学习者而言,学习汉语中基于语素的动词和形容词组词方式以及相关的句式类型是有助于他们真正为汉语心理谓词建立等同于或接近于汉语母语表征的有效方式,因此,目前的对外汉语教材和教学实践可以从这一维度加深相关的研究。

目前有关汉语心理动词的二语研究通常区分为心理状态动词和心理使役动词,但需要注意的是,英汉语在致使语义的表达方式上存在的差异不仅仅在于词汇使役和句法使役,而且还存在于词性类别方面的不同。比如,汉语中的“高兴、失望”属于典型的形容词,属于不含有致使义素(CAUSE)的心理谓词,因此母语为英语和俄语的汉语学习者必须首先要借助于句法分布习得其状态义属性,从而可以自然回避直接采用经验者宾语的中介语语误(“*这个消息高兴了父母”)。同时,依据前文分析,汉语状态义心理形容词可以进入分析型使役结构。如果在对外汉语教学中能讲授“使、令、让”等轻动词结构是心理形容词出现的典型结构,那么就很容易回避掉“*这个结果失望了张三”这样的中介语语误。可见,现有研究发现的不少偏误其实都可以通过区分心理形容词和心理动词加以纠正。

总之,本研究的跨语言对比显示,汉语与英、俄语在形态形式方面存在显著差异,而其词性类别的明晰度也有本质不同。据此,在研究母语为英语和俄语的汉语学习者习得汉语心理谓词结构的过程中,最应该被纳入实证研究方案的是母语(英、俄)形态形式和目标语(汉语)句法分布这两个语言本体因素,而后者是区分汉语心理形容词和心理动词较为有效的依据。但需要注意的是,本研究结果进一步表明:句式类型的不同水平实际上在形态特征的不同层面上具有不同的影响作用,因此偏执于任何单一因素的研究都不利于揭示出汉语心理谓词的各种中介语句法偏误的潜在成因。最后,现有的二语研究都普遍认为,二语者随着水平提高是能够习得汉语心理动词的句法语义特征的,但如果外国学生始终不能区分汉语心理谓词中的形容词和动词形式,那么其所建立起来的句法表征将始终偏离汉语本族语表征,毕竟汉语迥异于印欧系语言的最根本语法特征就是词类划分的依据和标准不同。比如,赵静等(2015)研究中发现高水平二语者还会产出“*这份工作满意了马丁”这样的中介语语误,而依据前文的语言学分析,母语为英语的汉语学习者产出词类偏误的深层原因很有可能在于把汉语的“满意”视为动词(等同于英语的satisfy),因为在英语中This job satisfies me的说法是完全可以接受的。如果二语者意识到汉语中的“满意”是形容词,那么可能就不会产生类似偏误。

由于本研究中二语组的母语在形态丰富度方面具有差异性,而且俄语组受试在组词和翻译任务中产出了类似于“*花儿高兴了我”这样的中介语偏误,明显受其母语影响,因为俄语中除了形容词可以表达“高兴”以外,更多的情形是采用动词表达。俄语受试在访谈中明确地认为“高兴”是动词,“我”应该用宾格,而且至少有五个类似于“*花儿很高兴了他”这样的产出,而其中受程度副词“很”修饰的自然是动词。与俄语组的表现不同,英语组受试更多采用迂回式结构来表达心理状态义,只有两例类似于“*这份工作满意了玛丽”和“*这条新闻很担心他的父母”这样的产出。这一点和赵杨(2009b)的研究结果基本一致,其初级和中级水平的学习者更愿意接受类似于“*这条消息兴奋了张三”这样的句子。总体来看,在不同句类上的差异性表现方面,本研究中的英俄两组二语受试基本与其母语形态丰富度具有关联性,这从质性研究的视角进一步补充了量性研究的结论:在习得汉语心理谓词的过程中,学习者母语的形态丰富度与汉语句式类型之间具有相互影响的作用。更重要的是,俄语组对于汉语必须借助于句法分布才能确定词项的类别这一类型学特征非常不敏感,因此在组词和翻译任务中出现了“约翰对这条新闻很震惊”和“*一个老虎让玛丽吓到了”这样的偏误,而英语组则对“*小孩生气了他的哥哥”的接受度较高。另外,本研究还发现,有不少母语为英语的受试更愿意接受迂回型心理动词结构,英语组受试对类似于“这条消息让张三很兴奋/很担心/很满意”的习得程度非常高,但俄语组在用“满意、担心、高兴、伤心”造句时很少采用“使、令、让”这些致使性语素,而是更多采用及物性句式,从而形成中介语偏误。显然,本研究的量化和质性资料都显示,如果在对外汉语语法教材或者语法教学中能以显性知识的方式为外国留学生讲授如何区分汉语心理形容词和心理动词的语法知识,那么上述的中介语偏误都有可能规避。

最后需要指出的是,较为普及的汉语语法教材在动词分类时,列举的心理活动动词通常包括“爱、怕、恨、喜欢、羡慕、希望、讨厌、欣赏、佩服”等,而且也会指出,心理活动的动词可以受程度副词“很”的修饰。但对于外国学生来说,这还不足以让他们借助句法分布来区别心理形容词和心理动词,因为英语中修饰形容词和动词的程度副词并不相同(very和very much),而俄语则和汉语的情形类似,这说明仅仅凭借句法分布也不足以帮助外国留学生区分汉语的形容词和动词。综合来看,首先需要说明汉语心理谓词表达某种心理状态的程度,因而属于具有主观评价性的谓词,然后结合二语者母语的形态特征和目标语的句法分布进行判断才是有助于留学生习得汉语心理谓词最为有效的教学手段。

6.结语

就汉语心理谓词的区分而言,基于意义的划分标准只能粗略地区分出状态类和致使类,但如前文所述,同属状态类或同属致使类的心理谓词具有完全不同甚至是互补式的分布。同时,从形态表现来看,汉语的心理形容词和心理动词并不具有印欧语中那样明显的形态区分;而采用句法功能的划分标准就可以更好地说明,为何有些汉语心理谓词既可以表动作、行为,又可以表性质、状态,进而解释“#张三很钦佩”和“#张三很振奋”这类句子为何被有些汉语母语者视为是可以接受的句子。就汉语心理谓词的二语习得而言,区分形容词和动词的处理方式有助于留学生从形态构成方面了解汉语组词造句的类型学特征,同时结合其母语形态特征和汉语心理谓词的句法分布便可以增强他们对汉语词法和句法的了解,最终建立起接近汉语母语者的语法表征。本文的分析与发现具有尝试性,期待未来的研究能够从形态组合的视角探索更多汉语语法的中介语问题。

——论胡好对逻辑谓词的误读