文字类历史选择题的四种常用解法

浙江 李永达

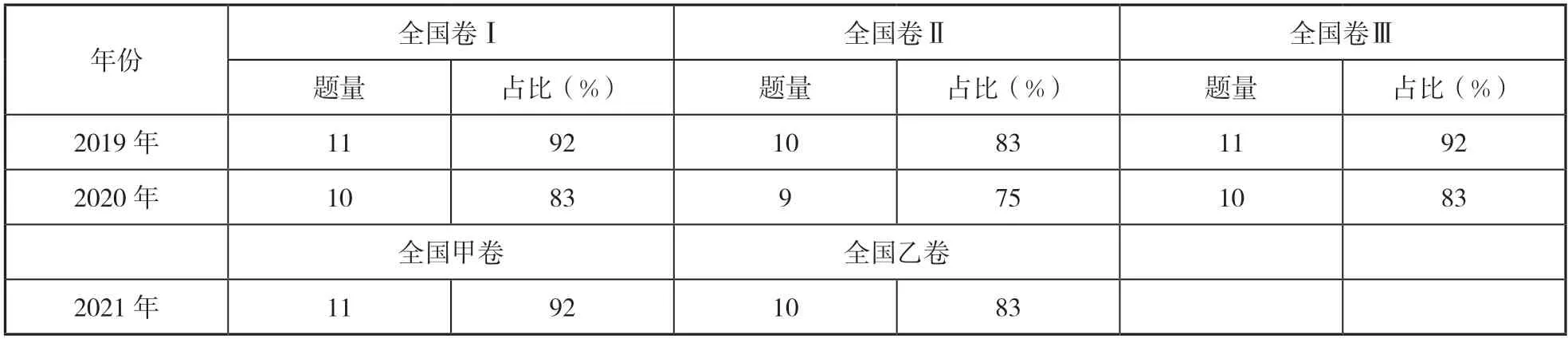

文字类历史选择题,是指题干以及备选项均单纯由文字构成,需学生根据题干包含的文字信息,对备选项进行辨析并做出正确选择的试题。该类试题在高考全国文综卷历史选择题中占据绝对的数量优势。下表统计了近三年高考全国文综卷历史学科文字类选择题题量及占试卷选择题数量的比例(按每份试卷12 道历史选择题进行统计):

高考全国文综卷历史选择题共12道,每道4 分。选择题具有正确选项的客观性与唯一性,无法直接呈现学生的思维过程,加上其分值占比较高,成为高考历史学科成败的关键。本文拟从该类试题的解法角度,尝试说明如何有效提高文字类选择题的得分率。

一、抓住题干时间,明确考查时代背景

“时空观念”是了解和理解历史的基础,是认识历史所必备的重要观念,也是历史学科素养的核心思维。高考试题中的多数文字类试题,在题干中会有时间表述(包括阿拉伯数字、中文数字的时间表述词),并以此作为解题的思维提示。如题干中有时间提示,则该提示语实际已将本试题所涉及的历史事件范围做了限制,暗示了试题的时代背景。因此,教师应指导学生在作答时,抓住题干中的时间提示,先明确正选项需要考虑的时间范围,同时结合教材中与材料对应的历史事件进行分析,再根据题干的要求得出正确选项。

例1.(2021·全国乙卷·28)1898 年,某书商慨叹废八股将使自己损失惨重,后来发现“经学书犹有人买”,其损失并不如以前估计之大,而该书商对新学书籍的投资不久又面临亏损。这可以反映出该时期(C)

A.儒学地位颠覆

B.列强侵略加剧

C.政局变化迅速

D.西学深入民心

【说明】此题题干中的“1898 年”已给出本题考查的时间范围。以此时间为思维起点,结合教材内容可知,此题隐含的历史事件是“维新变法”。维新变法的具体内容有“废八股、改试策论”,这对发行传统儒家经典的书商自然是一大打击。但由于维新变法仅持续了百余天便失败,变法措施被废止,变法期间提倡的新学书籍的购买量自然跌入低谷。因此可以发现,书商发行什么书籍以及是否获利,与时局的变化有较大的关系。解题时抓住题干中的时间表述,以与此时间直接关联的重大历史事件为思维起点,容易得出C 项为正确选项。

另外,部分试题会用中文数字时间表述法,如“十九世纪四十年代”“十九世纪末二十世纪初”,另一些试题则是纯粹的汉语时间表述法,如“西汉初期”“北宋时期”“晚清时期”“一战期间”等。这些汉字的表述,实际上也明确了时间范围,都需要学生将其转化成数字表述,并作为思维起点。这主要是因为数字表述是日常学习中学生使用最多、最常见、最熟悉的历史时间表述法,更容易与对应的历史事件在思维上产生共鸣。如“二十世纪的头一年”与“1900 年”两个不同的时间表述,看到后者大部分学生可以下意识地将时间与八国联军侵华及《辛丑条约》等事件相联系。

二、关注题干材料与备选项之间的思维导向词,明确正选项答案源

任何选择题,在题干材料陈述后,都会用特定的词汇将该材料与备选项的关系进行思维逻辑上的连接,并暗示正选项(即答案)的来源及其思维角度。一般来说,该提示语与题干主体材料内容之间会用句号间隔,常用的思维提示导向词有“据此可知”“由此可知”“这种现象”等。从这些提示语中可知,正选项的结论是来自“材料”还是需将“材料与教材结合”。

例2.(2021·全国乙卷·34)青年时代的普朗克曾被告诫,物理学是一门已经完成了的科学,不会再有多大的发展。1900 年,物理学家开尔文也断言:“在已经基本建成的科学大厦中,后辈物理学家只能做一些零碎的修补工作。”由此可知在当时(C)

A.物理学领域的问题已全部解决

B.物理学对微观世界的思考尚未开始

C.经典物理学仍然处于统治地位

D.量子力学得到物理学界的普遍认可

【说明】此题在题干材料后,以“由此可知”作为提示语,表明此题正选项需要从材料中获取。根据材料中“不会再有多大发展”“只能做一些零碎的修补工作”,说明“物理学”还有一定发展的可能,只是程度较低。而此时,根据“1900 年”这一时间,可知量子力学尚未确立。而“微观世界”的思考与材料内容无关。因此,此题的正确结论需直接从材料中获取,C 项为正确选项。

凡是文字类试题,教师应告知学生,一定要在读懂题干材料内容的基础上,抓住题干后面的思维导向提示语,明确题干材料与思维导向提示语的关系。一般来说,“由此可知”“据此可知”“这种现象”等提示词的正确选项需从材料中提炼获取。但“对此理解”“据此解读”等提示语,则表明试题的结论是多元的,不仅包含了材料本身、还包括了与材料相关的教材内容,也就是正选项来自材料中与材料外,可以是材料出现的原因、也可以是材料产生的影响、后果等。

三、抓住题干与教材重合内容,确定思维突破口

部分文字类选择题的题干材料,会以文言文或引用西方学者观点原话的形式呈现,因材料较为深奥或表述逻辑与学生认知水平存在较大差异,使学生在阅读时会产生读不懂的感觉。针对此类试题,有效的办法是以材料中熟悉(指与教材中的部分内容相吻合)的词句或概念为思维起点,然后思考教材中与此相关联的内容,再结合试题的设问提示语与备选项进行分析。

例3.(2020·全国卷Ⅰ·34)有人描写19 世纪六七十年代的巴黎:人们在巴黎内部建立了两座截然不同、彼此敌对的城市,一座是“奢靡之城”,另一座是“悲惨之城”,前者被后者包围。当时“悲惨之城”的形成,主要是因为 (B)

A.波旁王朝的苛政

B.资产阶级的贪婪

C.贸易中心的转移

D.教会统治的腐朽

【说明】此题题干描述的是十九世纪六七十年代的巴黎状况,此历史现象教材中并未涉及。对学生而言,熟悉的词“巴黎”“悲惨”,由此可联想到教材中《巴黎圣母院》和《悲惨世界》,进而延伸至“浪漫主义文学”。如能联想到“浪漫主义文学”流派,也就能顺理成章地将其与“工业革命”相结合。如此,A,C,D 三个备选项就自然淘汰了,B 项正确。

围绕教材重点知识和主干知识,是高考命题的一个重要原则。高考试题考查所涉及的知识点,一般都是教材中的重点内容,也是学生学习中较为熟悉的内容。因此,在对试题题干整体内容不甚理解时,教师可提醒学生抓住熟悉的名词、句子或概念,进而联想教材中与之相关的表述,从而较快地找到思维的切入口。

四、明确常用思维深度提示语,确定备选项思考角度

不同选择题的考查深度是不同的,这种深度的差异往往通过连接题干材料与备选项的特定提示词汇以示区别,常见的提示词多为“反映”“表明”“说明”。一般来说,“反映”大多要求对材料中隐含的观点进行陈述性而非评价性的归纳,答案源自材料并具有描述性特点,属于浅层次概括;“表明”多要求通过对题干呈现的史实性或观点类材料的理解,对其中没有直接陈述出的观点进行理性概括,答案属于非陈述性而是评价性结论;“说明”是要求对材料进行思维延伸,利用教材与此现象相关的内容,得出深层次本质评价性结论。

例4.(2021·全国乙卷·32)16 世纪起,英国国王将大量特许状授予从事海外贸易的商人团体,成立特许公司。与此同时,欧洲许多国家掀起创办海外贸易特许公司的热潮。至18 世纪末,特许公司数量已达数百个。这反映出该时期 (D)

A.资本输出成为海外扩张的主要形式

B.资本主义世界市场形成

C.划分势力范围成为列强争霸的焦点

D.殖民扩张呈现竞争格局

【说明】此题题干材料中的思维程度词为“反映”,要求对材料所呈现的历史现象进行显性的概括,而非对隐含的核心观点或本质的解读。从材料内容可知,16 世纪时新航路开辟不久,可以此为起点。材料中涉及了欧洲诸多国家均成立“海外贸易特许公司”,这些特许贸易公司性质都具有殖民性质。如此众多数量公司的设立,必然导致他们之间出现竞争的局面,这种竞争局面具有可视的史事性特点。因此从“反映”一词为材料现象陈述性概括要求的角度进行解读分析,正确选项为D 项。

“反映”“表明”“说明”,是试题中最为常见的提示语。可将分析时的过程分为三步,理解材料是前提,抓住思维程度提示语是关键,结合备选项是落脚点。“反映”强调的是对材料内容概括的“精度”,“表明”强调的是对材料概括性结论的“准度”,“说明”强调的是材料延伸思维的“深度”。

总之,文字类选择题作为高考历史最常见、最重要的一种类型,解题方法有很多。扎实的基础知识是最基本的前提,但非智力因素的应试性技巧对提高得分率也能起到锦上添花的效果。对于不同的试题,应采取不同的解法。