中国影像故事的“叙事—共情—跨文化”互动机制模型*

——基于对“一带一路”题材纪录片的分析

周 翔 付迎红

一、间性哲学思维下的共情叙事与共情传播

共情现象起初在心理学及神经科学领域得到关注。心理学学者Decety和Jackson认为:“共情是指理解和回应他人独特情感体验的能力……共情可被认为是两个个体间的互动,其中一方经历和分享另一方的感受。”①Gladstein进一步区分出认知共情和情绪共情,分别指“在理智上接受另一个人的角色或观点”,以及“以同样的情感对他人的情感作出反应”。②这意味着在情感上你和他人有着相同的感觉、产生相同的情绪,认知上你能理解他人看待这个世界的方式。镜像神经元参与模仿,辅助体会他人情感,该系统被视为人与人之间产生共情的神经基础;③其活动还富有哲学意味,这一系统激活了“个体在世界和自我的交互,以显现心灵的本质”④,也为解释、理解主体的内在体验提供可能。但是,对共情的阐述还需要超越生理基础,承认其受到更大范围的社会文化交互影响。我们或许可以首先从人文哲思中牵引出共情思维。

(一)间性哲学思维:共情智慧生发之域

为破解当前全球本土化存在的跨文化悖论,即“普遍性”与“特殊性”难以统一、全球化与本土化难以平衡,跨文化传播学者单波提出转向一种文化间性,推动多元文化身份的互信交往,维持不同文化间的互惠交流以此共享共同的世界和文化的多样性。⑤史安斌也指出,为适应剧变及当前全球社会与文化的复杂,理应将“跨文化传播”升级为“转文化传播”,因“跨”仍基于西方中心范式支配下的“现代化”话语体系下,而“转”通过一种“赋能”凸显了动态结构下不同文化主体间的平等对话。⑥可见,在文化互惠如何可能的问题上,学者们寻求的解决路径蕴含着文化间性的思维与沟通、对话的共情智慧。

从主体性到主体间性,关于自我与他者、自我与世界的关系命题的讨论成为现代哲学的重要转折点,自我是如何与他者、与世界互存受到了关注。自我与他人并存,并经过意向交流建立关系,构成了一个世界,主体之间可以通过一种“移情”来促成某种共识。⑦哈贝马斯则在反思近代认识论哲学中的主体性基础上拓展了胡塞尔的主体间性理论,他认为个体要在主体间性关系中与他者照面,此外他还批判了工具理性对交往领域的宰制及由其引致的价值困境并提出了一种交往理论范式,形成一种以主体间性为核心的理性。⑧

文化间性是主体间性理论在处理文化层面问题上的一种延展,文化各主体尊重和包容他者的差异,不同的文化间能够借由协商通达一条多元、开放的道路,并且在这种相互作用和关照中重新审视自我。文化间性呼应了主体间性强调的主体与主体的共在而将不同文化的共在作为前提,文化间性中的差异哲学还凸显了差异的重要性,多元文化在动态的相互作用中实现交流对话。⑨主体间保持对话反映了社会、历史、文化的交互关联,且文化间性超越了跨文化而更具包容性。⑩不论是“主体间性”还是“文化间性”,两者都指向了主体的共在、文化的共存,借由对话使“你”和“我”成为“我们”,也由此更好地驾驭多样性。这种间性的哲学思维为阐释共情提供了哲学基础。

中国古典哲学中也存在有待汲取的共情智慧。儒家理论体系中的“恻隐之心”“忠恕之道”等思想与共情观有着相似的原理。《易经》的审美理想和价值表达所追求的和谐统一的融合理念为共情奠基,这与传统西方范式划分感知主体和感知客体的思维有所差异,向自然的走进、对融合的拥抱促成发展出持续的对话沟通。

沟通、对话式的哲学思考丰沛了共情的基理,从这个维度来看,主体间互相走近对方、保持对话是有必要的,共情智慧的培养理应成为不同文明深度交往的开端。拉近文明间距离并实现共情互动,以寻求可达致认同的价值理念,而传播者拓宽交流、交往可能的基石也在于挖掘蕴含共情思想的理念。

(二)强化互动、通感与多样的叙事共情与跨文化传播

海外学者在唤起共情上探索出多样化的叙事技巧。Suzanne Keen所提出的叙事共情理论包含了关联性战略共情、大使式战略共情、广播战略共情三种共情叙事策略;其中,广播战略共情号召“每一个受众通过普遍化表述来强调共同的弱点和希望,能够感受到自己为某一个群体的成员”。强化共性以促成内群体认同,这承袭了共情更易增加群体内归属感的认知,也与跨文化传播者们找寻相似文化脉络的冲动不谋而合。互动叙事与共情间的联系亦被强调,互动的体验尤其满足青年受众对更具互动性和个性化的传播形式的偏好。Lutsenko借助于叙事学,透过角色认同、过度冲突范式、叙述者视角阐释、情境共情等方式加强读者对作品的共情水平,这在不同层次的叙事作品中也得以体现。

由叙事视角切入研究共情和跨文化传播从而将文本置于动态的关系中,这有助于理解共情的实现过程。在全球化的背景下,不同的文明和道德观在面临伦理冲突困局时产生了更加多元化的叙事要求。Clair等强调以更包容的叙事方式鼓励采集多种叙事、收集背景故事、发展跨文化关系。这种方式允许倾听各种各样的叙事,包容对立观点的出现,从不同视角讲述故事以获得更全面的叙事。对于理解分化或调和的政治来说,记忆在政治话语中酝酿的情感力量及其共情能力至关重要。并且,这种话语的吸引力来自民众的记忆和情感,经由社会和历史的话语转换为民众自身的记忆。譬如,“一带一路”倡议诉诸民族遗产,将整个中华文明作为一种积淀长久的历史力量加以利用。同时,使用记忆资源触发共情应避免将记忆过度政治化。在巴勒斯坦—以色列冲突僵局下,双方长期沉浸在各自固有的叙事中。Fischer在思考如何改善这种分裂的政治关系时肯定了民间力量在记忆叙事中调和者的作用,面对深刻的矛盾呼吁建立共情意味着“任何试图转变冲突的尝试都需要承认对方的历史叙事”。

纪录片作为讲好中国故事的重要叙事方式,已发生“自我陈述”向“他者叙事”的转向,“小叙事”、强化“共通感”等叙事策略加强了纪录片国际传播的效果。发展身体在场式的叙事手段、由外国人在第一现场讲述中国故事这样具体化的叙事能够带动受众投入,增强共情体验。在新的国际形势下,“他者叙事”的路径创新无疑为传统叙事提供了新的契机。纪录片《美国工厂》展现了一条从前置情绪共情走向后置认知共情的通路;在突破跨文化屏障时,叙事对象、沟通手段、情境三种要素需要得到配合调适,并在叙事中与他者对话,合塑形象,实现共情效果。另外,多模态表达方式如短视频叙事经验日益运用于当下对外传播。CGTN 在新闻评论的对外传播中以多种可视化手段追求评论的叙事创新。而CCTV非洲频道也在借由正在崛起的非洲叙事塑造形象,加大海外受众的共情体验与对媒体品牌的认可,提升跨文化关系。

本文以“一带一路”题材纪录片为研究对象,重点以《穿越海上丝绸之路》《21世纪海上丝绸之路》为影像故事样本展开分析,探索如何在跨文化叙事层面讲好中国故事,找寻不同文明间可增进文化认同的叙事共情点以及发展共情的叙事策略,进而发展跨文化关系、拓展意义共享空间。此外,本文试图超脱案例样本经验性材料,“以点带面”抽象出一个整体性通达跨文化共情的叙事逻辑。

二、“一带一路”题材纪录片叙事共情分析

(一) “自我”与“他者”双重内部视角讲述“我们”的故事

通过第一人称的自我叙述形成集中于主人公的单一焦点和内部视角,这种叙事技巧最能促进角色认同和读者的共情。“一带一路”题材纪录片代表性作品《穿越海上丝绸之路》中常见第一人称“我”或复数代词“我们”的自我叙述来讲述个人或群体与丝路故事。投身大海的航海家翟墨的个人故事、流离在外的王式铁观音海内外族人归乡的家族故事等都呈现了一条与每个人都息息相关的丝路,他们自我评价的经验与感知营造了与观众更亲密的互动氛围,触发观众在情感上的共情。《丝路,重新开始的旅程》也通过普通工人、商贩、手艺人、企业家等不同民间面孔的自我陈述谱写了60个各具特色的丝路故事。

在《21世纪海上丝绸之路》中,主持人萨姆·威利斯重走“海上丝绸之路”,亲临中国及沿线国家的现场,以“身体在场”的叙事方式实地参与不同文明的日常生活场景构建,行走于多种文化之间,实现多元化的“丝路”精神跨文化适应过程。透过第一人称“他者的话语”来讲述“一带一路”故事,借由这种方式,海外观众对于“一带一路”的认知不是“他者的想象”,而是通过他们自身文化的主体对中国文化及沿线各国文化的深描来感知中国故事,与沿线观众共感、共情。

此外,强调角色认同与情境共情的叙事技巧不容忽视。相对外化的关于人物经历和心理状态的陈述,叙事情境中对人物的内部或外部透视有助于受众的共情体验。《穿越海上丝绸之路》第三集《原乡》中的角色人物王琳娘讲述了父亲对故土深深的眷恋,离散多年的亲人在故乡重聚的场景触发了观众尤其是飘零在外的海外华人寻找精神家园的期盼,人物主体自身所陈述的对原乡的热爱与深情配合画面语言符号资源容易建立起受众对片中呈现的叙事情境、角色故事的共情。

(二)传递、唤起、增强共情的视觉语法三重意义

纪录片语料中往往会运用到各种符号资源。对具体语境中的语篇意义而言,视觉影像与组合相伴的符号资源构成了一个动态的有机整体。Kress与Van Leeuwen率先提出多模态视觉语法系统的语篇三种意义:再现意义(representational meaning)、互动意义(interactive meaning)及构图意义(compositional meaning)。

1.再现意义:叙事再现“生活世界”,传递情感共情

再现意义反映了语篇中事件、人物、环境等之间的关系,可分为叙事再现与概念再现。叙事再现中,参与者被向量连接起来,可以展现出参与者的动作、参与者间的互动以及事件的变化过程。由此,叙事再现又可分为行动过程、反应过程、言语过程和心理过程。而在概念再现中则不存在向量,反映的是参与者之间一种静止、固定的关系,表达的是一种属性、类别或意义。

在《穿越海上丝绸之路》中,画幅大多以叙事再现的形式展示叙事过程,参与者间构成强烈的对角线,形成向量。纪录片中多展现不同文化群体的人们彼此互助的场景,参与者发出向量信号,叙事的行动过程和其他参与者的反应过程被反复呈现,如再现人们鼓掌欢呼、相互拥抱的动作和喜悦的神情,这种情绪的直接表达传递了一定的情感力量,不同肤色、不同文化的人交流共享欢愉的场景,极富共情感染力。

而《21世纪海上丝绸之路》则着重表征人物、环境和事件之间的交际关系。该片中有一个片段,刚果人博伊卡、英籍主持人威利斯与中国友人在广州街头攀谈,三人的目光向量聚焦在画面中心,他们与背后布满了中国商店的街道环境构成一个整体,画面呈现了日常生活中一个极为平常的场景,也反映了人与人之间、不同文化之间展开交往的直接窗口。纪录片回归到日常生活叙事中,建构了影视空间中西方与东方、“我们”与“他们”交错混合的“生活世界”,让海外观众置身于这个场景中感受异文化、激发情感共情。

2.互动意义:构建亲密关系,唤起共情

互动意义指互动参与者和表征参与者相互作用的关系,体现参与者之间的人际关系。这两类参与者存在于每种符号行为中,前者是图像制作者或观看者,后者是所表征的代表即构成交流主题被观看者讨论的对象。互动意义关涉接触、距离和态度(视角)三个层面。接触主要构建了一种参与者与观看者目光实现接触的关系,依照目光是否对接可分为“索取”与“提供”两类图像,“索取”类互动参与者与表征参与者有目光交流并可直接向观看者传递信息,而“提供”类则弱化了参与者间的互动。从距离方面看,距离的远近暗示了互动参与者与表征参与者之间的社会关系。在态度层面上,态度可由图像或画面的拍摄视角来建构。水平角度通常以正面角度切入意味着一种卷入,意图将观看者融入图像世界;垂直角度反映参与者与观看者的权力关系,平视视角代表平等关系,仰视凸显参与者的权威,俯视则凸显观看者的强势。

纪录片《一带一路》《穿越海上丝绸之路》融合了丰富的镜头景别并不断切换组接技巧,在描绘一些更具共情张力的情境时,画面会由远转近,将观看者纳入画面世界中以增添共情力度。由叙事再现中法航海家时隔30余年见面重聚画面,着重建构了一种亲密的社会关系。画面定格在中心人物上呈现其肖像、表情,中心人物直视观看者,与观看者建立了“接触”关系,传递一种“索取”交流的信息。近景镜头拍摄也使得参与者、观看者被构建出一种个人距离的关系,另外拍摄画面是正面的、平视的视角,观看者与画面中人物呈现平等关系,被引入到情境中与画面中人物同处一个世界,拥抱过去激情的岁月和跨越文化、跨越光阴的友谊,唤起人类渴望交流的共情力。

《21世纪海上丝绸之路》推出了一个主持人作为丝路故事的讲述者的角色,令其以西方的视野来审视东方题材,吸收了西方纪录片的叙事逻辑和故事化的叙事方法。另外,该片十分注重强化表征参与者与互动参与者的互动关系。表征参与者威利斯的框架大小尽可能缩小,他的目光与观看者实现了直接接触,观看者“卷入”威利斯所处的世界,拉近了二者间的距离。尤其对信息表达较为间接的高语境文化而言,信息传播对环境更为依赖,传播者和接收者是否处于同一文化体系对传播效果有一定的影响。在此片中,维持表征参与者与观者的亲密关系不仅在视觉语法上缩短了传受的距离,在文本信息的译码与解码上省去了译介这一可能造成文化干扰的环节,利于信息意义的完整表达,也更易为西方受众搭建一个共情环境。

3.构图意义:整体布局增强吸引力和共情力

构图意义涵盖信息值、显著性和框架三个部分。“一带一路”题材纪录片综合运用了符号资源,并在全局构图上协调布局、协同感官合作。在《穿越海上丝绸之路》第8集“轮回”中,原斯里兰卡总理森纳那亚克的孙子查图克展示了承载中斯历史的一根拐杖,拐杖作为传递历史友谊的见证物被置于画面右侧,体现的是新信息,这个象征符号同时被置于前景位置,拉近了与观看者的距离。在框架方面,画面人物王路东与查图克两个表征参与者的向量方向指向画面中央,分隔线条不明晰,两个人物构成了一个视觉上的整体,让观者感知到二者同属于一个部分,触发观看者对遥远的历史的记忆,提升观看者的认同感和共情。类似地,《共筑未来》《共同命运》等纪录片画面也尽可能淡化画面中各成分的分离,着力给观众呈现在空间上同属一个整体、画面各成分相容的局面。

(三)“陌生化”叙事技巧与叙事语境构建跨文化复合身份

“一带一路”题材纪录片呈现了某种“陌生化”叙事的技巧,以“他者”作为主体介入,来讲述中国故事。“陌生化”是俄国形式主义伴生的核心概念之一。领袖人物什可洛夫斯基认为,艺术的手法能够把事物“陌生化”,这种艺术化的加工利于感受对象的生动性和丰富性。不管是对于中国受众还是海外受众来说,由外国人讲述中国故事,陌生的叙事主体呈现了陌生的叙事视角,有利于挣脱旧有思维方式的束缚以及对中国故事的意义负荷,由此重新认识中国故事的鲜活性。在这个过程中,中国文化外的成员就不再是一个被悬置的“他者”,“我”与“他”的分隔对立被消解,跨文化主体在传播交流中重构了多样化的角色身份,并融合形塑了一种超越中外文化的复合人格和新的文化身份。“陌生化”技巧也带来了一种单一文化不具备的叙事视角,通过一种跨文化协作来彰显中国文化的独特性并实现文化交流中的跨文化适应性。“陌生化”技巧在跨文化传播中的使用有助于减少横亘在中外文化之间存在的文化逆差,在多种文化间跨界生存,调和文化需求的复杂性。如纪录片《对望:丝路新旅程》,在中外合作制片的模式下实现“自我陈述”与“他者叙事”的结盟,联通“自我”与“他者”,为受众带来别样的审美体验,促成跨文化对话的意义共享和共情感受。

当然,这种叙事技巧的使用还需建立在对叙事语境的充分理解之上。语境还具有动态性的本质,在不同文化群体交际互动的状态下也在持续发展,理解语境的动态本质也为展开更具针对性的跨文化传播提供基础。在特定的语境下,互动双方所遵循的规则应由双方相互协商而成,而非文化的一端向另一端的单向适应或语码转换。在保持自身的文化特殊性的基础上,理解和接受文化差异更易建立起主体间的“关系共情”,这涉及双方的相互理解和合作。

三、发展跨文化关系的新可能:“叙事—共情—跨文化”互动机制模型

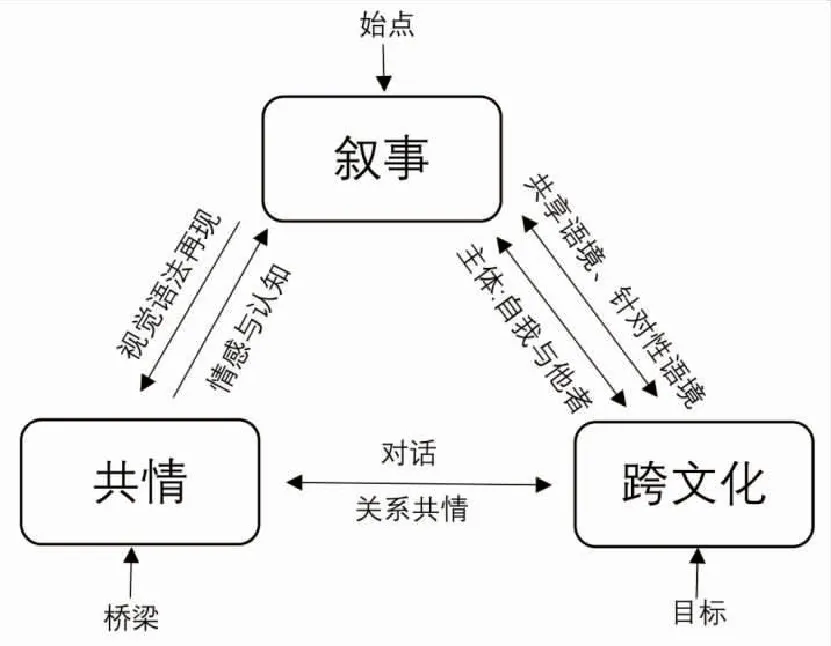

在以上对纪录片叙事分析基础之上,本文进一步围绕“叙事”“共情”和“跨文化”三个要素提炼出一个讲好中国影像故事的模型(见图1)。

图1 讲好中国影像故事的“叙事—共情—跨文化”模型

具体而言,在叙事与共情的互动层面,透过叙事结构、叙事外部物理条件与视觉语法再现叙事内容的三重作用完成共情的自下而上的情绪分享过程和自上而下的认知调节过程。在叙事结构上,呈现叙事主体行动构成的空间叙事在还原叙事情境时空关系、历史与地理关系从而唤起共情上发挥着独特的作用。比如在纪录片影像中,借助“表征性空间”的建构呈现承载着特殊文化印记、精神的文化景观空间符号与叙事者行动脉络,易于激活民众记忆和情感能量、传达共通意见和信念、深化叙事情境共情体验并实现不同文化主体的相互融通。

情感共情的唤起相对而言较为快速,而共情的认知调节层面则常被忽略。在叙事的内容层面上,生活叙事回应了认知共情的有效性。生活叙事不仅是在视觉语法上对叙事参与者互动过程的再现,也是对多元文化主体建立关系、经验协商和共享的基础领域的直接显现。这要求叙事回归到鲜活的、现实的人能够体验到的生活世界,以本质的人的生活意义为中心,恢复个体的人的主体性。叙事必然要还原文化主体本真的世界,由此联通不同文化群落的生活经验和共情心理,走向与他者不隔膜、彼此相通的共同存在。这样的彼此敞开提供了“自我”与“他者”共通的知识、观念等认知基础,利于“我们”关系的建构与主体间交流质感的提升。

模型中,“叙事”与“跨文化”两个要素则在语境与主体的嵌入下构成互动。叙事为超越不同文化圈层、认识他者、反思自我引导了话语实践方向,跨文化为叙事超脱单一、静止的故事文本丰富了视野。不管是在讲故事的叙事起点还是凝聚跨文化认同的目标上,语境的复杂性和敏感性始终裹挟其中。共享语境与针对性语境共同为跨文化传播效果的实现助力,利于超越、调和跨文化差异。意义的传递根植于不同的社会文化语境,针对性语境信息的提供则丰富了故事的多元性和不同文化主体的复调合鸣。作为叙事、跨文化主体的“自我”与“他者”深层介入至故事的讲述及不同文化主体的互动中。在跨文化互动中,“自我”与“他者”在各自的叙事中实现在场,“自我”的经验和理念与“他者”紧密勾连,在“他者”的映照下审查自身并形成了相互认知的基础。讲好中国故事也在“自我”与“他者”的关系张力下进一步推动跨文化目标的实现。

在“叙事—共情—跨文化”的互构中,共情承担了作为一个连接体的中介桥梁作用。有效的跨文化传播不止停留在信息传播层面,更关注信息传播的质量,而透过有活力的叙事引证、重塑中国故事资源可唤起不同群体的共情。可以说,唤起共情是“一带一路”故事最终达成跨文化沟通理解及内化认同必经的通路。在共情的驱动下,不同文化主体在跨文化交往中实现持续对话交流的基础。“一带一路”故事的跨文化抵达在共情的基础上形成一个凝聚共识的跨文化共同体是最终目标。在共情路径的指引下,与他者文化进行碰撞,关照不同文化主体的异质性,借此审视自身文化,在互动协商中共造新的意义空间。不同的文化主体间互相融合、渗透,通过一种更具包容性、更可行的复合体意义空间的创造,各主体能够在相互期望的框架内形成更广泛的共识,由此可在跨文化实践中彰显主体间性与文化间性。

同时,“跨文化”“共情”也在互动中绵延出一种关系共情的状态。这种跨文化关系共情并不意味着抛却本土的文化,而是把自己置于对方的语境下来理解和接受差异。无论存在着何种差异,尊重和包容是基本素质。关系共情始终是双向的,不是一个人对另一个人,而总是来自相互依赖的双方参与者,来自双方循环的互动。在“间性”智慧的关照下,“共情”与“跨文化”保持着对话关系。“共情”“跨文化”二者追求的是开放的、未完成的永恒对话,反映的是不同文化主体、多种声音交叉的“复调”对话,而非拥护统一意识、统一思想的单调独白。

注释:

① Decety J.,Jackson P.L.ASocial-NeurosciencePerspectiveonEmpathy.Current Directions in Psychological Science,vol.15,no.2,2006.p.54.

② Gladstein G.A.EmpathyandCounselingOutcome:AnEmpiricalandConceptualReview.The Counseling Psychologist,vol.6,no.4,1977.p.77.

③ Decety J.,Michalska K.J.NeurodevelopmentalChangesintheCircuitsUnderlyingEmpathyandSympathyfromChildhoodtoAdulthood.Developmental Science,vol.13,no.6,2010.pp.895-896.

④ 冯艳霞:《从神经元活动到社会化的心灵》,《科学技术哲学研究》,2014年第1期,第32页。

⑤ 单波、姜可雨:《“全球本土化”的跨文化悖论及其解决路径》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版),2013年第1期,第46页。

⑥ 史安斌:《从“跨文化传播”到“转文化传播”》,《国际传播》,2018年第5期,第2页。

⑦ 倪梁康:《胡塞尔现象学概念通释》,生活·读书·新知三联书店1999年版,第 255页。

⑧ 参见[德]尤尔根·哈贝马斯:《哈贝马斯精粹》,曹卫东译,南京大学出版社2004年版。

⑨ 郑德聘:《间性理论与文化间性》,《广东广播电视大学学报》,2008年第4期,第74页。

⑩ 蔡熙:《关于文化间性的理论思考》,《大连大学学报》,2009年第1期,第81页。