微博场域的话语生产与群体性话语构想*

袁周敏 王雪玉

以微博为代表的社交媒体影响力已渗透到中国社会的政治、经济、文化等各领域。在“微传播”环境下,我国社会治理模式也逐渐从线下转向线上线下融合,各级政府利用微传播平台,积极推进政务新媒体建设。①但与此同时,由于微博释放了公众的社会化表达,“众声喧哗”的现象更易形成,为政府部门的网络舆情管理带来挑战。透过微博场域的“众声喧哗”挖掘微博新闻话语背后的惯习,了解大众心理和价值取向,有助知己知彼,从而更有效地治理微博场域中的突发公共事件。

一、惯习与群体性话语构想

人们生活的物理空间通常被认为是客观现实或者客观世界。但同时,人们也生活在主观空间或者主观意识中,我们的思想是现实建构的积极参与者。②通过思考行为,我们构建了我们周围的世界、社会关系,并理解了我们的经验。③需要指出的是,我们的主观意识非纯粹的个人意识,而是受到宏观社会背景下群体内主流思想的影响,这种群体内价值观进而引导着人们的思维及至行动。换言之,我们的主观现实不仅包括我们的感官知识,还包括一整个过去的经验、感觉、文化和意识形态。从这一点来说,我们对现实的概念化是社会语境和时代特征的产物,或者说历史的产物,是我们知识积累的结果。随着自我知识的积累,人们对现实的概念化也会随时间推演。因为现实不是固定静态的物体,它处于真实发生的事件中,历史性中人的实践便是在主客观环境下相互交织相互作用而形成的,以此来认知社会实践的现象。布迪厄将这种现象称之为惯习(habitus),认为惯习是社会个体的文化素养,是“使社会个体产生一定社会行为的性格倾向”,是在文化意识形态中生成的,成为我们思维的一部分、融入我们的意识、变成一种常识,在日常活动中难以辨别。④通过惯习,我们得以解释现实的意义。从布迪厄的界定来看,惯习具有历史性,它根据历史生成的轨迹而形成个人或集体的行为,从而似乎保证了行为的正确性;同时,惯习也会随时间的推移、社会的发展或个体经验阅历的变化而改变或是形成新的社会实践习惯。

举例来说,如今人们偏向给女司机贴上马路杀手和驾驶技术差等标签,如此一来,一旦女性司机违反交通规则,人们便更加容易放大其错误及至产生偏见与幻想,使女司机这一刻板印象更为强化与固化,进而形成认知社会实践的惯习。同样,社会大众的这种将女司机刻板印象化的惯习也可能随时间推移、社会发展、经验阅历丰富而发生改变。

惯习具有以下基本特征。首先,惯习“是持久的可转移的禀性系统”。人们在认知事物、思考和行动的倾向上相对来说会内化,内化的过程及其应用通常是潜意识或无意识的,并能将在某个场景/领域中获得的这种倾向性拓展到其他场景/领域。其次,惯习是开放的动态性的系统结构。布迪厄指出:惯习“是一个开放的性情倾向系统,不断地随经验而变,从而在这些经验的影响下不断地强化,或者调整自己的结构”。布迪厄还认为,“惯习”不是“习惯”(habit),作为一种在实践过程中生成的性情倾向系统,只能完完全全从实践操作(practical mastery)的意义上来理解惯习的能动性。布迪厄指出:“惯习,作为一种处于形塑过程中的结构,同时,作为一种已经被形塑了的结构,将实践的感知图式融合进了实践活动和思维活动之中。”最后,惯习体现为一种集体主观性。布迪厄认为,惯习属于“心智结构”的范围,是一种“主观性的社会结构”,“是知觉、评价和行动的分类图式构成的系统”。⑤

目前,惯习理论广泛应用于人类学、社会学、媒体研究等领域,在语言研究中也被广泛涉及。哈桑(Hason)认为,布迪厄的惯习理论不仅对社会学分析有其独特的见解,并且将社会学与语言研究紧密结合起来。⑥布迪厄将语言不仅仅视为一种单纯的交际手段,而且视为一种暴力符号和一种权利媒介。⑦因此,利用惯习论考察话语生产与话语实践,有利于考察交际背后的社会心理和社会结构。

在公共话语研究领域,巴蒂亚(Bhatia)强调惯习是过去历史经验对公共话语建构的影响。她指出,人们对于事实的建构往往是过去历史经验的产物,在意识形态的影响下,人类对事实的建构可以被划分为主观事实与客观事实。⑧值得注意的是,在拥有话语权一方的影响下,主观事实会被受众视为客观存在的事实与真相,这就导致了话语幻象(discursive illusion)的产生,我们将产生话语幻象的这一过程称之为话语构想(discursive formulating)。正如惯习不仅仅是个人的,而是一种社会化的集体主观性一般,话语构想也体现了这一集体主观性。布迪厄以阶级为例:“属于同一个阶级的许多人的惯习具有结构上亲和性(structural affinity),无需借助任何集体性的‘意图’或是自觉意识,更不用说(相互勾结的)‘图谋’了,便能产生出客观上步调一致、方向统一的实践活动来”,进而引发集体的无意识的话语构想。

换言之,在话语构想中,我们的语言选择会引发受众对某一现象的一致性意见,进而将一致性的主观现实理解为客观现实,产生群体性话语构想。对于话语构想来说,值得注意的并不是话语构想所构建现实的真实与否,而在于去剖析话语构想是如何被理解为现实的。⑨话语构想可以被划分为个体性话语构想与群体性话语构想,与个体性话语构想相比,群体性话语构想是“主导性社会意识的体现,因而更难被予以推翻与驳斥”⑩。然而,群体性话语构想的分析非常复杂,需要分析话语生产群体的意图,社会领域的权力纠纷以及蕴含在其后的社会政治与文化背景。

鉴于此,本文以“成都女司机”事件为例,在惯习理论视角下考察微博场域话语生成与群体性构想及其背后的社会心理,聚焦微博新闻平台如何在特定情况下,发动微博用户的“惯习发条”,引导其产生相应的话语构想,呈现关于事件的话语事实,推动舆情的反转性发展和微博用户关注点的转变。

二、研究语料与方法

本文语料来源于“成都女司机”事件发生时的微博话语及评论。2015年5月3日下午,成都市三环娇子立交桥发生一起打人事件。事发时卢女士驾车前往三圣乡途中,因行驶变道在娇子立交桥被张某驾车逼停,随后遭到殴打致伤。被打视频一出,人们纷纷对卢女士表示同情,并对男司机出手之狠辣给予斥责。之后男司机行车记录仪的视频发布,视频显示女司机先是在几秒钟的时间里连续变道两次,直接从张某的车前切了出去,又压着实线下了主路。视频中,卢女士公然违章驾驶引起了原本一致谴责男司机的网民们的大逆转,指责和谩骂卢某的声音出现;随即舆情爆炸,一方面女司机卢某遭遇“人肉”,各类信息在继续曝光与相互澄清中混乱交织,另一方面也有人开始反思此事中的“网络暴力”“驾驶规则与安全”“个人隐私”等社会问题。一时间,众声喧哗,该事件成为一起关注度较高的微博公共事件。在事件发展的前后两个阶段,新闻媒体平台与微博用户的话语看似混乱无序、前后矛盾,但依据布迪厄惯习论,这些话语背后蕴藏着群体思维的内在联系与逻辑,体现着公共事件背景下所包含的社会心理与价值取向。

本文共采用了两篇新闻报道,均源自微博平台。两篇微博分别是新浪资讯台于2015年5月3日22点30分发布的【女司机被打收获众多同情】(即事件发生第一阶段)和华西都市报于2015年5月5日08时10分发布的【男司机打女司机前 两车互“别”多次】(即事件发生的第二阶段)。两篇微博均为事件发生重要节点的热议微博,同时新闻所涉及的评论也都来自该新闻下方的评论区的热门评论,因而较能广泛地反映微博用户的话语倾向。具体来说,本文旨在回答以下两个问题,分别对应微博场域生产了什么样的话语事实以及群体性构想如何得以生成:(1)成都女司机事件中,微博新闻在两个阶段构建的话语事实是什么?(2)成都女司机事件中,微博新闻构建的话语事实对受众有何影响?

回答以上问题的主要步骤包括梳理微博新闻话语的不同阶段、各阶段话语主体的语言使用以及语言使用带来的社会效果。本文从以上三个相互关联的因素探究该事件中的话语构想。

三、微博新闻与微博用户评价

(一)微博新闻构建的话语事实

分析发现,微博新闻在两个不同阶段构建出截然相反的话语现实,反映出大众媒体在传播主观现实中的动态性特征。而要让这些主观现实变为一种影响受众的话语构想,微博新闻使用各种话语策略竭尽“说服”之能事。“说服”是一个“旨在影响目标受众信念和行为的互动沟通过程”。微博新闻作为话语构想的来源,在“说服”受众的过程起了很大的作用。新闻话语如果能迎合受众需要,引发其欲望和恐惧、偏见、怀疑、懒惰等人性弱点,这些话语所生产的主观现实就更容易被接受。本部分结合微博新闻阐述微博中所生产的话语构想内容。

1.第一阶段:作为受害者的女司机和作为施暴者的打人男子

在该事件的第一阶段,微博媒体发布的新闻语篇中构建出“作为受害者的女司机”和“作为施暴者的打人男子”这一话语事实。在该阶段报道中,媒体运用了同情受害者策略,收获了微博观众的众多同情,具体通过选择特定词汇、句法手段及语篇结构实现。例如:

(1)“女子被暴打至脑震荡并骨折,身上多处淤青。打人男子称女子驾车突然从侧面变道,使车里孩子受到惊吓,他一路追赶挡下女子车并殴打。”

该微博新闻通过“强调受害者伤势”和“凸显无故施暴”引导受众对该事件的解读。在词汇修辞层面,“暴打”和 “追赶”渲染了男子痛打之凶狠和女子的可怜与无助。“追赶”这一动词突出了男司机作为强者之强,而女司机作为弱者之弱,男司机追赶女司机犹如猎人追赶猎物般。倘若“追赶挡下女子车”换为 “跑至女子下车”,其所呈现的情感又有所不同。另外,“暴打”一词与单纯的 “打”字有所不同,“暴”作为程度修饰词表明打的力度,刻画了男司机挥拳如雨的野蛮形象,侧面反映男司机打人的过分与残忍,从而更易激发受众的同情心。从语义关系的角度分析,例(1)中的“女子”作为主位,是动词“打”的受事方。上例中“打人男子”“他一路追赶挡下女子车并殴打”,男司机作为主位,成为动词“打”的施事方。由此我们不难发现该事件中的一种隐喻:男司机犹如猎人一般追打猎物“女司机”,从而突显男司机的施动性以及女司机的被动性与弱者身份。从语篇的突显来看,微博媒体的关注点在于打人的过程和结果,而非原因。虽然文中借由第三方叙述“打人男子称”来报道所谓的事件起因,但该语句最终指向他一路追赶打人之目的(“他一路追赶挡下女子车并殴打”)。并且,第三方叙述的原因未经证据确认(“打人男子称”),说明媒体此处意不在关注打人原因。该句的叙述蕴藏的深层意义或可理解为:据称,打人司机只因一些可以原谅的小事(从侧面变道,使车里孩子受到惊吓),竟然残暴地殴打一名弱女子。

2.第二阶段:违规的女司机和忍无可忍的男子

在该事件的第二个阶段,行车记录仪曝光,舆论偏转,微博媒体话语策略表现为强调女司机非正常驾驶行为,建构“违规的女司机”和“忍无可忍的男子”话语现实。该阶段媒体报道内容为:

(2)“视频显示,女司机第一次强别男司机险些追尾。……紧隔一分多钟,女司机第二次强别,两车几乎呈S型并排向前行驶,激怒了男司机。”

以上短短两句话几乎是该微博新闻报道中对视频的全部描述。在词汇使用层面,“强别”一词带有对女司机的贬义评价,“强”意指强行,语义指向负面,侧面指出女司机的蛮横过分;而 “险些”意思接近于“差点”或“好险”,突出了男司机的无辜,进而从另一面突显出女司机对规则的违反。从句法层面看,“紧隔一分钟”再一次渲染了女司机行为之过分,深层含义为女司机在短时间内多次强别,突出其强别目的之不纯与刻意。该例的后半句“两车几乎呈‘S’型并排向前行驶,激怒了男司机”,强调女司机违规而造成的危害,因而才激怒男司机,映射男司机愤怒有因,女司机并不是无辜受害。最后,从语篇整体层面看,该报道分别运用了“第一次”和 “第二次”,以此来呈现女司机的多次别车,突显其别车的主观恶习与此刻的恶意。

综上所述,两阶段的微博新闻中建构出截然不同的“女司机”和“男子”形象,在话语层面主要通过词汇、语法及语篇选择等手段实现。这两阶段新闻构建的“话语现实”对受众有何影响,需要结合受众评论予以具体分析。

(二)微博新闻话语的社会影响

我们的行为往往都会产生一定的影响。媒体话语行为亦然。对特定主观现实的客观化会产生各种不同分类和刻板印象,这些分类和刻板印象会成为制定行为规范的标准。上述微博新闻在不同阶段的话语构想会影响受众在脑海中对新闻人物(此处指女司机和男子)的看法,因为“人类分类本质上是人类经验和想象问题——一方面是感知、运动和文化,另一方面是隐喻、提喻和意向”。本部分结合受众评论探讨微博新闻中的有关女司机和男子的话语构想如何影响受众对事件的态度和立场。

1.第一阶段:女司机收获绝对同情

在此阶段,微博用户的评论反馈主要包括两类:用户评论指向男性因受到惊吓以及男子打人行为之残暴。前者的话语实现方式可进一步分为三小类,即通过对比间接指出男子不妥行为、指出男子行事逻辑的失当、揭露男子的打人借口进而证明其行为之荒谬。

(3)“是乱改道就要被打死,吓着孩子了,不知道这位父亲急速追这位女司机,拦下并殴打的时候孩子有没有被吓着,很好奇。”

(4)“受个惊吓就这么狠?这样女子家人把这畜生打死都可以吧。”

(5)“谁家孩子都矜贵,但微博用户说得对,吓到孩子不是借口。如果对方是豪车车上几个男人你还敢动手吗?打雷也能吓到你家孩子,你有本事大闹天宫?这要是在欧洲,这男的能被路人虐成狗!”

上面三例中,例(3)首先叙述自己因孩子受到惊吓而打人,进而对比自己施暴也会惊吓到孩子,从而间接指出男子行为的不妥;例(4)则是对比受惊吓与被打之间的伤害程度,推论按照男子逻辑,女方家人将其打死亦可;例(5)则直接指出孩子受到惊吓是借口,并通过类比(打雷与大闹天宫)和举例(欧洲场景)证明男子行为的荒谬。

微博用户的第二类反馈评价则指向女方的变道行为,具体进一步分为以下三小类,即简化新闻内容为性别群体差异、普遍的行为不必动怒、小错不应大惩。

(6)“变道是不对,对方一个女人,身为一个男的,也真是下得去手,真是可恶”

(7)“这种边转边开转向灯的每天都有,难道你就每个人去揍吗?”

(8)“变道的确是要收到批评,但是打成重伤?还骨折?呵呵呵,那些偏袒那些男的不知道怎么想。”

例(6)将该新闻报道简化为“男人不该打女人”的话语判断;例(7)则首先承认“变道不对”,接着诉诸“法不责众”社会心理指出男子行为的不当;例(8)同样认为变道违规,接着指出该类小错不应该被打成重伤,进而指向男子的行为失当。

以上两个类别的微博用户评论(6个例子)中,微博用户们均认为男子暴打女子是因为孩子受到了惊吓,进而基于男司机和女司机之间的强弱对比,认为男子的暴打行径过于恶劣,指责点基本集中于男子因一件可以被原谅的小事却对一弱女子进行暴打。由此不难看出微博用户评价在集体惯习的无意识中,受第一篇报道引导,产生了女司机无辜、男司机无故暴打的话语构想。

2.第二阶段:行车记录仪曝光舆论偏转

在此阶段,微博用户的评价反馈主要集中在消极呈现女司机上,相关话语实现主要包括以下几种类型。

第一,女司机该打。微博用户多使用“打得好”“该打”“活该”等评价资源,表明自己的态度和立场。譬如以下三个用户的评价:

(9)“打得好!”

(10)“看她行驶那个样儿!就该打!”

(11)“那女的车开那么快,是忙着去开房吧,打死活该,就该把她打残。”

第二,女司机不能逃避法律制裁,强调女司机作为“司机”的责任,表达对女司机违法开车行为的不满,譬如:

(12)“这个女司机挨了打就逃避了制裁?”

(13)“打人不对,但女司机也该取消驾照!交警为民除害!”

第三,泛化女性群体的不足,进一步强调“女司机”的性别身份,使用“女的”“马路杀手”等述谓策略暗示所有的女性群体都具有“不打记不住”“马路杀手”等特征,呈现明显性别偏见,例如:

(14)“下手重了点,不过女的不打记不住,搁谁都气愤,拿人家生命开玩笑……而且据说这女的还有前科,别人扒的……”

(15)“女司机不要自己的命都算了,这样的马路杀手是会祸害他人的;女司机要自我反省,为什么不打别人要打她?她最后自己逼停男司机不是自己找揍吗?”

第四,情绪化支持被打,该类评论的特点是首先承认打人不对,接着直接转向“打的好”。该类转折通常会产生意想不到的喜剧效果,形成网络话语的特殊表达风格。譬如:

(16)“驾照买来的吧?人家说了你一句就疯狂别人,驾驶技术好牛逼吗?不要命了吧?男司机只是做了很多车主不敢做的事,打人在法律上是不对,但情理上打得好,就该揍他娘的。”

总体看来,第二阶段的微博用户反馈语呈现出偏向男司机的话语倾向。在言语内容上,多数评论情感表达强烈,表现为对女司机别车行为的负面评判,甚或对女司机的人身辱骂。在句式层面,总体呈现精短简洁的特点,并常有反问句与感叹句等强烈情感表达的句式。如例(16):一连串的反问似乎是对女司机的逼问,谴责情绪层层递进。评论中除了“打”一词本身之外,同类表达包括“找揍”“教训”等,相比于“打”,“找揍”与“教训”似乎意在合理化打人行为。此外,“打”常常和“该”共同出现,形成“该打”结构,表明一些微博用户认为女司机被打是罪有应得。在指称选择上,用“这女的”“那女的”指称女性司机,言语中体现对女司机的轻视;同时部分微博用户还指称女性司机为“马路杀手”,将女性司机违反交规描述成类属绑定活动,进而强化“马路杀手”这一成员归类,折射出网友对任意女性司机行为的批判。特别值得注意的是,对女性别车行为的动因做出“是忙着去开房”的解释,实际上也是将个别女性的不良行为无限扩展(又如“女的不打记不住”),从而某种程度上进一步窄化了当代女性的社会生存空间。

四、微博新闻话语惯习及自媒体时代信息传播

通过第一阶段中微博媒体对男司机打女司机微博话语分析,我们发现该阶段新闻报道存在“男人打女人,强者欺负弱者”的惯习观念。该观念引导人们产生“女司机无辜,男司机无故暴打女人”的构想,加深了人们对女司机的同情。进一步分析第二阶段男司机被女司机强别的报道话语发现,此刻发挥作用的惯习转变为“女司机无德驾驶,多次恶意强别车”。两类惯习在两个阶段分别发挥作用,对人们话语构想的构建和整个事件认知均产生影响。第二阶段的惯习观念对人们话语构想建构的影响更大。实际上,其间存在了一种惯习偏向问题,这种偏向引导人们在上述两种惯习观念中更加倾向于接受后一惯习所带来的影响。在这一交通事件中,一般来说,读者/受众较少有被暴力的体验性认知,而在私家车业已普及的社会当下,多数公众认知或者开车时有被强别的经历。相对来说,被强别车的经历具有亲历性,也更加鲜活。而前者被暴力的情形可能多只停留在道德认知层面。如此一来,人们对惯习便产生了选择性喜好,在无意识中更易受到第二阶段所涉惯习的影响。

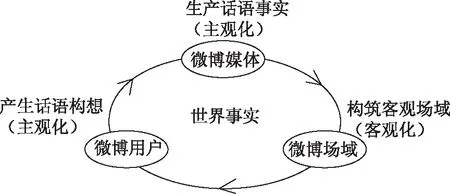

两个阶段中微博用户评价话语态度的不同,表明微博用户对事件的话语构想不同。第一阶段的话语构想围绕“女司机无辜,男司机无故暴打女人”的主题。第二阶段的话语构想围绕“女司机无德驾驶,多次强别车,该打”的主题。不难发现,这两个阶段微博用户的话语构想与微博媒体报道的话语事实呈现出一致的特点。微博媒体运用一系列策略,引发微博用户的惯习,使其产生与媒体话语事实相应的话语构想。换言之,微博用户对突发性公共事件的话语构想既受到微博新闻对相关事件话语构想的影响,也以其评价行为共同参与话语构想过程,强化新闻中的话语构想,使之成为一种被大众所接受的“话语事实”,生成集体性的话语构想,其运作方式见图1所示。

图1 微博场域话语构想运行图

在第一阶段,舆论中的弱者是被打的女司机;而在事件的第二阶段,舆论中的弱者则成为了被无辜别车的男司机。事实上,尽管前后两个阶段的微博用户的评价态度不同,但无论是第一阶段男司机暴打女司机引发网民声讨,还是女司机别车的恶意构想背后,都隐藏着消息受众“同情弱者”这一根本的惯习倾向,我们将之定义为根惯习。布迪厄认为,即便完全相同的惯习,在不同的场域刺激和结构中,会产生出不同的甚至相互对立的结果,正因为如此,即便是同一事件中同一个根惯习在起作用,由于事件阶段的场域不同,因而产生不同的子惯习,进而形成互为矛盾的话语构想。微博新闻平台作为占有话语权资本的一方,其所发布的消息在微博这一网络场域中具有较高的影响力和关注度,因而更能够将其关于事件本身的构想传递给微博用户,进而形成一致的集体构想。该事件中,微博新闻平台借助自身的话语权优势,通过词汇、语义与语篇层面的语言选择突显相关话语事实,在男司机和女司机之间交替贴上“弱者标签”,进而影响着微博网络上的舆论场域的议程与集体情绪。自然,当微博用户受众同情弱者这一根惯习倾向影响时,会产生符合微博新闻平台态度的话语实践,在对事件不同阶段的评价中构想出互为矛盾的态度。

微博场域成都女司机话语实践也折射出自媒体时代价值先于事实的信息传播特征。事实和价值二元论认为,事实和价值是互不相关的两个独立领域。但这种绝对二元论对于社会事实并不适用。社会事实是由有目的的人类行为构成的,因此必然具有内在的价值取向。事实上,描述社会事实本身就有其价值意义。在传统媒体时代,信息传播是一个从事实到真相再到价值的单向线性过程,媒体报道的事实被证实为真相后,引发公众情感反应,形成价值取向。在这样一个事实先于价值的单向过程中,价值以及由其引发的情感无法介入真相的建构。而以微博为代表的自媒体释放了公众的社会化表达,公众作为主体参与各类突发信息的传播过程,将自身的情感、立场置于事实之前,使自身的价值判断先于真相建构。这些裹挟着新闻发布者情感的“真相”影响公众价值取向,撩拨公众情感神经,进而引发成都女司机舆情的阶段性爆发和舆论偏转。

注释:

① 姚广宜、王栋:《“微传播”环境下警情通报在涉法舆情演变中的作用》,《现代传播》,2020年第10期,第118页。

② Kant I.TheActiveMind:TheJudgmentsofExperience.In E.Kuykendall (eds).PhilosophyintheAgeofCrisis.New York:Harper & Row.1970.pp.346-355.

③⑩ Bhatia A.DiscursiveIllusionsinPublicDiscourse:TheoryandPractice.Hampshire:Palgrave Macmillan.2015.p.6.

④⑧ Bourdieu P.TheLogicofPractice.Cambridge:Polity Press.1990,p.138.

⑤ 毕天云:《布迪厄的“场域—惯习”论》,《学术探索》,2004年第1期,第32-34页。

⑥ Hason R.TheDiempowermentGame:BourdieuandLanguageinLiteracy.Linguistics and Education,vol.10,no.1,1998.pp.25-87.

⑦ Bourdieu P.,Wacquant J.O.InInvitationtoReflexiveSociology.Cambridge:Polity Press.1992.p.36.

⑨ Christopher J.Jenks,Bhatia A.InfestingOurCountry:DiscursiveIllusionsinAnti-immigrationBorderTalk.Language and Intercultural Communication,vol.20,no.2,2020.pp.81-94.