利伐沙班致不良反应的文献分析

王亚玲,张飒飒,李方

郑州市第九人民医院药学部,郑州 450000

利伐沙班是一种高选择性凝血因子Xa的口服直接抑制剂,可中断凝血级联反应,抑制凝血酶的产生和血栓形成,疗效呈剂量依赖性[1]。该药于2008年在加拿大及欧盟获批上市,于2009年在我国获批上市,同年进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,2018年进入《国家基本药物目录》。利伐沙班起效迅速,生物利用度高,无需在定期监测下调整剂量,且患者用药不受年龄、性别的影响,即使伴有肾功能不全(肌酐清除率大于30ml/min)者也可使用,依从性较高。利伐沙班致药品不良反应(adverse drug reaction,ADR)较小,目前已广泛用于术后预防髋关节和膝关节置换、深静脉血栓和肺栓塞形成以及非瓣膜性房颤成年患者。近年来,随着利伐沙班的广泛应用,其ADR的个案报道也逐渐增多。本研究通过对国内外利伐沙班所致ADR的文献报道进行分析,总结其发生的规律和特点,为临床安全合理用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

以“利伐沙班”“不良反应”“致”“引起”为关键词在中国知网、万方数据库及维普数据库检索;以“rivaroxaban”“adverse drug reaction”“case”“due to”为关键词在 PubMed、Embase、Web of Science数据库检索。检索时间为2016年1月~2021年6月。经过筛选,最终共纳入文献82篇,包括中文文献12篇、英文文献70篇,涉及患者86例。

纳入标准:① 国内外公开发表的利伐沙班致ADR的个案报道。② 临床资料完整的文献。③ 利伐沙班与ADR发生因果关系明确、符合ADR判断标准的文献。排除标准:① 重复文献或综述类文献。② 利伐沙班与ADR发生的因果关系不明确的文献。③ 临床资料不完整的文献。

1.2 研究方法

采用Excel 2016软件对文献中的患者信息进行统计分析,包括性别、年龄、合并基础疾病、联合用药、ADR发生时间、累及系统/器官及临床表现、转归等信息。

2 结果

2.1 患者年龄与性别分布

86例患者中,男性47例(54.7%),女性39例(45.3%);年龄最小者24岁,最大者94岁,平均年龄(68.9±15.3)岁,见表1。

表1 利伐沙班致ADR患者的性别与年龄分布 n(%)

2.2 合并基础疾病及联合用药情况

86例患者中,文献提示合并其他基础疾病的患者有67例(77.9%)。主要合并的基础疾病有高血压、高血脂、糖尿病、甲状腺功能减退、心力衰竭、肾功能不全、哮喘、骨质疏松、痛风、前列腺增生、痴呆、慢性胃炎等。联合应用的药物主要有抗凝药(阿司匹林、氯吡格雷、华法林钠、肝素钠等)、降压药(氨氯地平、美托洛尔、比索洛尔、氯沙坦钾、依那普利等)、降血脂药(阿托伐他汀、普伐他汀、瑞舒伐他汀等)、降血糖药(二甲双胍、格列美脲、胰岛素等)、利尿药(呋塞米、螺内酯、氢氯噻嗪等)以及其他药物(如别嘌醇、质子泵抑制剂、钙剂等)。

2.3 ADR发生的时间

86例患者中,ADR发生时间最短者用药1次后立刻出现全身疼痛不适[2],最长者用药3年后出现急性肾损伤[3]。其中70例(81.4%)患者在用药后4个月内出现ADR。见表2。

表2 利伐沙班致ADR发生时间

2.4 ADR累及系统/器官及临床表现

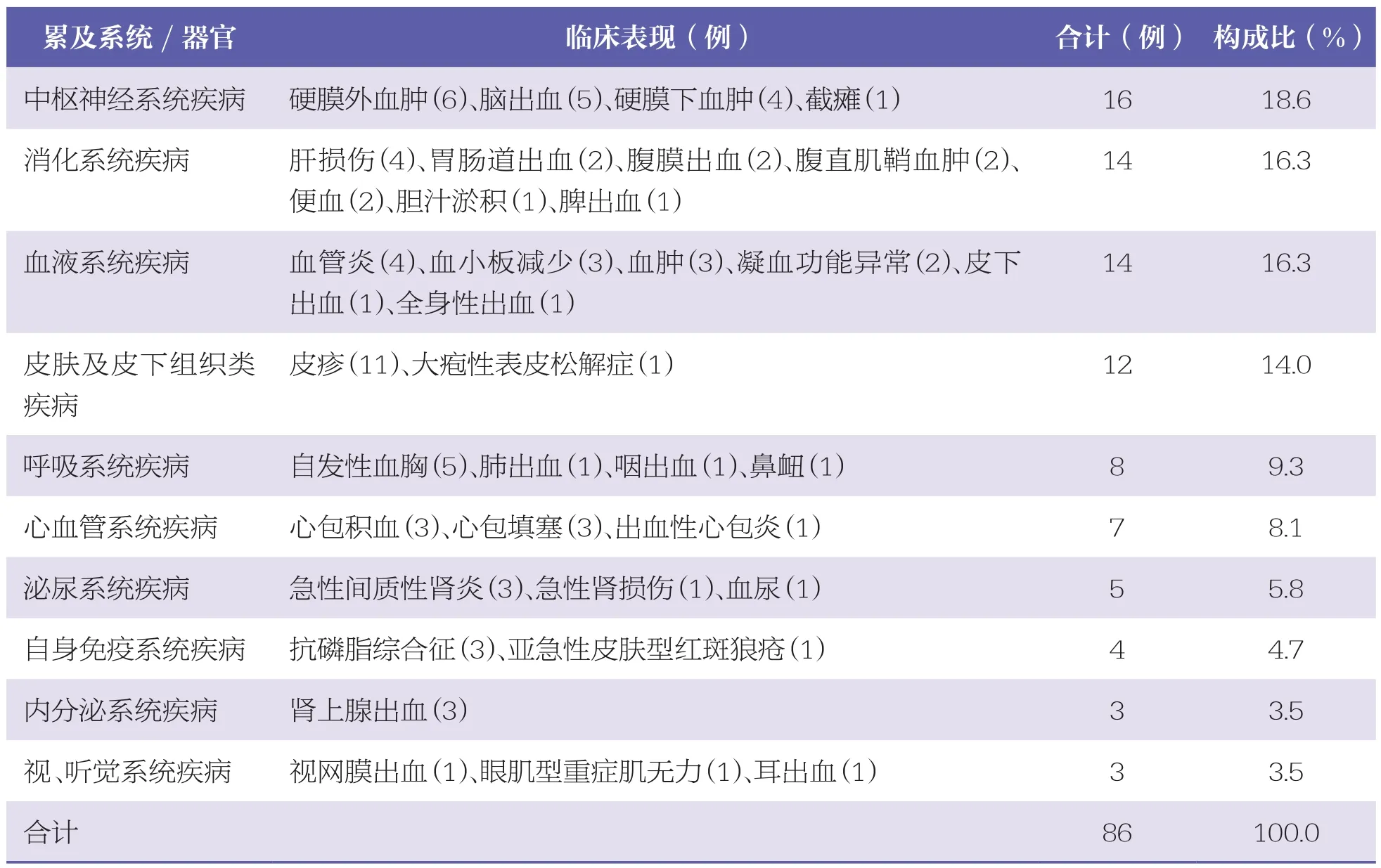

86例患者中,利伐沙班致ADR以中枢神经系统疾病(16例,18.6%)、消化系统疾病(14例,16.3%)、血液系统疾病(14例,16.3%)、皮肤及皮下组织类疾病(12例,14.0%)为主。ADR累及系统/器官及临床表现具体见表3。

表3 利伐沙班致ADR累及系统/器官及主要临床表现

2.5 治疗及转归情况

86例患者中,6例(7.0%)经抢救无效死亡,累及系统/器官为消化系统疾病(1例胃肠道出血)、中枢神经系统疾病(1例硬膜下出血)、心血管系统疾病(1例心包积血)、呼吸系统疾病(1例自发性血胸)、血液系统疾病(1例凝血功能异常)、皮肤及皮下组织类疾病(1例大疱性表皮松解症)。65例患者经停药和对症治疗后,症状好转或康复。部分患者出院后降低了给药剂量或者更改了治疗药物,如达比加群酯、阿哌沙班等。

3 讨论

3.1 利伐沙班致ADR与性别、年龄的关系

86例患者中,男性47例(54.7%),女性39例(45.3%),男性多于女性。60岁以上者有68例(79.1%),这可能与利伐沙班的相关适应症在该年龄段人群中发病率较高、用药概率增加有关。因此,对于使用利伐沙班的60岁以上人群,应加强用药监护。

3.2 利伐沙班致ADR的发生时间

由表2可知,服用利伐沙班后7天内发生ADR有28例(32.6%),1个月内发生ADR有54例(62.8%),因此,临床中应重点监测患者在用药后1个月内的不适情况。对于长期服药的患者建议定期复查凝血指标,并应基于风险/益处分析,必须考虑患者的个体情况,包括患者的年龄、体重、肾功能、肝功能、联合用药、其他合并症等,降低ADR发生风险。

3.3 ADR累及的系统/器官及临床表现

在86例患者中,中枢神经系统疾病相对较多(16例,18.6%),其次是消化系统疾病(14例,16.3%)、血液系统疾病(14例,16.3%)、皮肤及皮下组织类疾病(12例,14.0%)等。中枢神经系统疾病包括硬膜外血肿(6例)、脑出血(5例)、硬膜下血肿(4例)、截瘫(1例)。其中,6例硬膜外血肿中4例为自发性脊髓硬膜外血肿(spontaneous spinal epidural hematoma,SSEH)、1例为颅内硬膜外血肿、1例为颈椎硬膜外血肿[4-9]。根据血肿的位置不同,其症状也不同。SSEH的临床表现是意识障碍、双下肢运动丧失、腰背疼痛等。此症状类似卒中或急性冠状动脉综合征,临床医生可使用磁共振成像明确诊断[4]。SSEH中的神经系统损害可通过椎板切除术和血肿清除或引流等方式进行治疗,早期手术干预是预后良好的关键[5]。如果没有及时明确诊断和积极治疗,脊髓压迫可导致永久性残疾,甚至截瘫[4]。本研究分析的4例SSEH患者经手术治疗后,症状均缓解并康复出院。SSEH的发病率约为百万分之一[4],大多数患者在60岁或70岁左右[10],这与本文献研究结果一致。鉴于SSEH可继发致残的风险,医务人员应提高警惕,并告知患者用药后若出现相关不适症状及时上报。

消化系统疾病包括肝损伤(4例)、胃肠道出血(2例)、腹膜出血(2例)、腹直肌鞘血肿(2例)、便血(2例)、胆汁淤积(1例)、脾出血(1例)。在4例肝损伤病例中,ADR发生的时间分别为5天、8天、14天、4个月,经停药或治疗后均快速好转[11-14]。其中,3例无明显症状,仅血清谷草转氨酶、谷氨酰转氨酶、碱性磷酸酶等肝脏生化指标不同程度升高,1例病情严重出现肝衰竭。由于肝损伤患者的疾病进展过程中涵盖了从无症状肝酶升高到致命肝衰竭的广泛临床表现,其准确诊断较为困难[11]。目前,利伐沙班肝毒性的病理生理机制尚不清楚,但有研究表明,利伐沙班的半衰期约为10h,停药后未发现患者出现免疫介导的损伤,且药物引起的肝损伤病理学特征和生化指标会快速改善[12,15]。临床医生应注意利伐沙班的潜在肝损伤风险,定期检测患者的肝脏生化指标水平。由于目前肝损伤最常见的临床表现形式是无症状,而现阶段唯一的治疗方法是停药,故应时刻警示肝损伤的发生风险[11]。

血液系统疾病包括血管炎(4例)、血小板减少(3例)、血肿(3例)、凝血功能异常(2例)、皮下出血(1例)和全身性出血(1例)。在4例血管炎患者中,ADR发生的时间分别为第3天、7天、10天和3个月,临床表现均为紫癜性瘀斑,且经停药治疗后好转[16-19]。有临床研究显示,房颤患者服用新型口服抗凝药致血小板减少的发生率约为0.2%[20],持续的血小板减少可引发出血,严重时甚至危及生命。我国于2017年4月更新了利伐沙班的说明书,在其ADR项下纳入血小板减少。建议老年患者在使用利伐沙班前检测肌酐清除率和血红蛋白水平,使用时仔细监测血小板计数的变化,避免因血小板减少引起出血风险[21]。若服用利伐沙班的患者发生出血并发症,应采取适当延长给药时间间隔或停药等措施,并根据患者出血的严重程度及部位给予个体化治疗。

皮肤及皮下组织类疾病中皮疹最为常见(11例)。在11例患者中,出现皮疹的最短时间为30min[22],最长时间为15天[23],多数患者表现为弥漫性皮疹并伴有瘙痒。有临床研究表明,服用利伐沙班后出现过敏反应的发生率约为0.01%[24]。常规情况下,患者经停药并给予抗过敏药治疗(地塞米松、氯雷他定、苯海拉明等)后症状可得到缓解。

呼吸系统疾病中自发性血胸较多(5例),其次是肺出血(1例)、咽出血(1例)、鼻衄(1例)。自发性血胸是近年来利伐沙班所报道的新的ADR案例,现共检索到5篇(中文文献1篇,英文文献4篇)[25-29]。5例患者均给予停药、胸腔穿刺术、引流等处理措施,其中4例症状缓解,1例因感染死亡。据文献报道,在合并血栓栓塞性疾病的情况下,患者发生自发性血胸通常与使用抗凝药物(如肝素钠、华法林钠、依诺肝素钠等)有关,主要临床表现为胸痛、呼吸困难、乏力等[25]。若患者使用利伐沙班出现上述临床表现,应考虑发生自发性血胸的可能性,及时检查并进行治疗。本研究发现利伐沙班还可致心包积血、心包填塞、急性间质性肾炎、抗磷脂综合征、肾上腺出血等ADR,医务人员同样需提高警惕,及时告知患者及其家庭成员用药后可能发生的ADR及处理措施,做好用药监测。

利伐沙班作为一种新型口服抗凝药,其主要ADR为出血,这与本研究结果相一致。此外,利伐沙班致ADR常发生在60岁及以上人群,该类人群大多合并多种疾病,常需多重用药,临床应注意药物之间的相互作用。有研究显示,利伐沙班与强效CYP3A4/P糖蛋白(P-glycoprotein,P-gp)肝药酶抑制剂(如酮康唑、红霉素、克拉霉素、利托那韦等)联用时,可升高利伐沙班的最大血药浓度,增加患者出血风险[30];利伐沙班与强效CYP3A4/P-gp肝药酶诱导剂(如抗生素、利福平等)联用可降低利伐沙班的最大血药浓度,影响其生物利用度,临床应谨慎使用[31]。

综上所述,利伐沙班作为新型口服抗凝药,其ADR累及多个系统/器官,且部分为严重ADR。临床应提高对利伐沙班致ADR的认识,定期评估患者的用药风险,尤其需加强对合并多种疾病的老年患者及进行药物调整患者的用药监护,密切监测患者的各项指标,以减少ADR的发生。

合理用药科普

利伐沙班的药物相互作用与注意事项

(一) 药物相互作用

①吡咯-抗真菌剂(如酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑和泊沙康唑)或HIV蛋白酶抑制剂可使本药血药浓度升高。

②抗凝药物如非甾体抗炎药、血小板聚集抑制剂或其他抗血栓药通常会提高出血风险。

(二) 注意事项

①在重度肾损害(肌酐消除率<30ml/min)和中度肝损害的肝硬化患者中,本药的血药浓度可能显著升高,进而导致出血风险升高。

②以下情况需慎用:先天性或后天性出血障碍、未控制的严重动脉高血压、活动期胃肠溃疡性疾病、血管原性视网膜病、颅内或脑内出血、脊柱内或脑内血管异常,近期接受脑或脊柱或眼科手术,同时使用能增加出血风险药物的患者。

③由于缺乏安全性和临床疗效方面的数据,不推荐用于18岁以下的青少年或儿童使用。

④对于65岁以上老年患者无需调整剂量。

摘自《实用临床药物学》