年龄—时期—队列视角下的中国居民死亡风险与死亡模式变迁*

李昀东,凌 巍, 2,龚 霓

(1.云南大学民族学与社会学学院,云南 昆明 650091;2.贵州师范学院数学与大数据学院;3.暨南大学 护理学院)

新中国成立以来,我国的人口经历了快速的转变,从高生育率、高死亡率和低预期寿命人口模式快速转变为低出生率、低死亡率和高预期寿命的人口模式。与人口转变相伴的不仅是生育模式转变和生活方式的变迁,也伴随着死亡风险和死亡模式的转变。《“健康中国2030”规划纲要》提出要“共建共享、全民健康”,让全民健康成为建设健康中国的根本目的。居民死亡率和死因分布是反映一个国家和地区居民健康状况的重要指标,其变迁预示着影响人口健康的主要疾病谱发生了转变。人口转变理论是一种人口结构的广义模型,认为人口的发展经历了三个主要阶段, 分别为“高出生、高死亡、低增长”阶段, “高出生、低死亡、高增长”阶段, 以及“低出生、低死亡、低增长”阶段[1]。一般认为我国已经于20世纪末完成第一次人口转变,人口由“三高”转变为“三低”模式[2]。死亡率转变是人口转变的第一个标志,诺特斯坦(Frank W·Notestein)在1945年提出的人口转变理论中,认为发达国家在过去三个世纪中人口迅速增长主要是死亡率下降的结果[3]。人口增长、世界人口平均年龄的提高以及年龄、性别和死因死亡率的大幅下降共同推动了从传染性疾病、孕产妇疾病、新生儿疾病和营养性疾病向非传染性疾病的广泛转变。

阿布德尔·欧姆兰(Abdel R Omran)在1971年从人口转变模型发展出流行病学转变理论[4],该模型更详细地考虑了死亡原因,通过对死亡率模式变化的关注[5],描述从急性传染病导致的死亡到通过慢性、非传染性、变性疾病导致的死亡的转变,成为了解释死亡率变迁的重要模型。但是流行病学转变理论在不同地区和背景下的适用性和普遍性仍然存在争议[6-8], 许多国家已经描述了当地的流行病学转变,但观察到的转变并不总是遵循Omran原始理论中描述的途径, 在时间、速度和基本机制方面,各国流行病学过渡的经验各不相同[9]。与其他许多国家相比,中国在更短的时间内经历了从传染病到慢性病的流行病学转变。行为改变的速度和传播,包括改变饮食、减少体力活动、男性吸烟率高以及其他高风险行为,都以前所未有的速度加速,其死亡模式和死亡水平的变迁是否适用于流行病学转变理论尚未可知。目前国内对于人口死亡率和死亡水平的研究主要集中于死亡率的预测[10-11]、修正[12-13]和具体疾病[14-15]的死亡率研究上,对整体人口死亡模式变迁的研究较少。

由于人口死亡率和死亡模式的研究需要从多重维度进行研究,因此对于它的探索充满复杂性[16]。新中国成立以来,国人不仅经历了从计划经济到市场经济、从农业社会向工业社会的转型,而且经历了一系列激烈的政治、经济和文化动荡[17],为研究死亡率的变迁提供了时期和队列视角研究的契机,鉴于此,本研究在时期-年龄—队列视角下探讨中国居民各类疾病死亡率的变迁过程,以期从多个时间维度描述中国居民死亡率变化的历史轨迹,进而揭示中国居民死亡风险和死亡模式的演变规律。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

本研究使用的数据资料来源于《中国死因监测数据集(2005-2019)》,该数据集数据来源于死因监测系统,死因监测系统现有监测点605个,监测人口超过3亿,大约覆盖全国人口的24%,按照分层抽样,根据各省(自治区、直辖市)监测点总数,确定各层监测点个数,数据具有良好的代表性。其将死因分类为三大类疾病(传染病和母婴疾病及营养缺乏性疾病、慢性非传染性疾病、伤害),参考世界卫生组织死因分类并结合实际情况列出详细的死因编码归类表。本研究选取了2005~2019年数据集中的“全死因”以及“传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病”(主要包括传染病、呼吸系统感染、分娩期并发症等)、“慢性非传染性疾病”(主要包括恶性肿瘤,糖尿病等疾病)、“伤害”(主要包括交通事故、火灾溺水等意外伤害和他杀、自杀等故意伤害)三大类疾病死因的年龄别数据进行分析。由于APC模型需要使用固定年龄间隔的数据格式,因此本研究将样本数据的年龄范围限定为0~84岁。

①笔者根据现有的材料推断,这些藏品除了李铁夫去世时留给学校的之外,有一部分应该是之后补充进来的。但由于账本没有相关记录,而现有的资料还不足以证实,在此暂且不议。

1.2 研究方法

本研究的主要目标是分析中国居民死亡风险随年龄-时期-队列三个时间维度变量的变迁趋势,因此居民各类疾病死亡率是本研究关注的核心被解释变量。根据死因监测系统的统计口径,居民死亡率计算公式为:

死亡率=死亡数/人口数×10万(即每10万人中的死亡人数)

式(2)中,Mij表示i年龄组j时期人口的对数死亡率,i=1,2...17,j=1,2,3;Dij表示i年龄组j时期的疾病死亡人数;Pij表示i年龄组j时期的调查人口数;μ为模型截距项;αi表示第i个年龄组的年龄死亡风险效应。βj表示第j个时期的时期死亡风险效应。γk表示第k个出生队列的队列死亡风险效应,k=1,2...19。εij为模型的随机扰动性,且满足零均值假设E(εij)=0。然而,由于年龄、时期和队列三个变量间存在完全的多重共线性关系:年龄+队列=时期,导致模型系数最小二乘估计值的不唯一解问题。为此,本研究使用Fu[23]和Yang[24]等人提出的内生因子法(Intrinsic Estimator, IE)估计式(2)的APC模型系数。IE算法能够克服APC模型的多重共线性问题,获得稳定的模型系数估计结果[25]。本研究使用Statal 15.0软件构建对数线性APC模型。在APC模型分析过程中,模型系数估计值大于0,表示对应年龄、时期和队列变量的死亡风险增加,否则表示死亡风险减小。同时,本研究通过绘制时间-死亡风险系数(即模型系数)关系图,分析各类死因死亡率随各维度时间因素的变化速度特征。

(1)

对于少数民族连片特困乡村来说,在历史上即存在着政治、经济、文化落后的情况,并且多数人口受教育水平不高,导致素质较为低下、思想观念相对陈旧,以此为基础,乡村中存在着脏、乱、差的环境情况,并且难以得到有效治理。与此同时,多数人口不能够对生态文明建设进行正确的理解和认识,所以对于生态文明建设的参与度较低,对生态环境的保护也相对较为冷漠,不能够对政府的各方面政策进行积极的配合[1]。

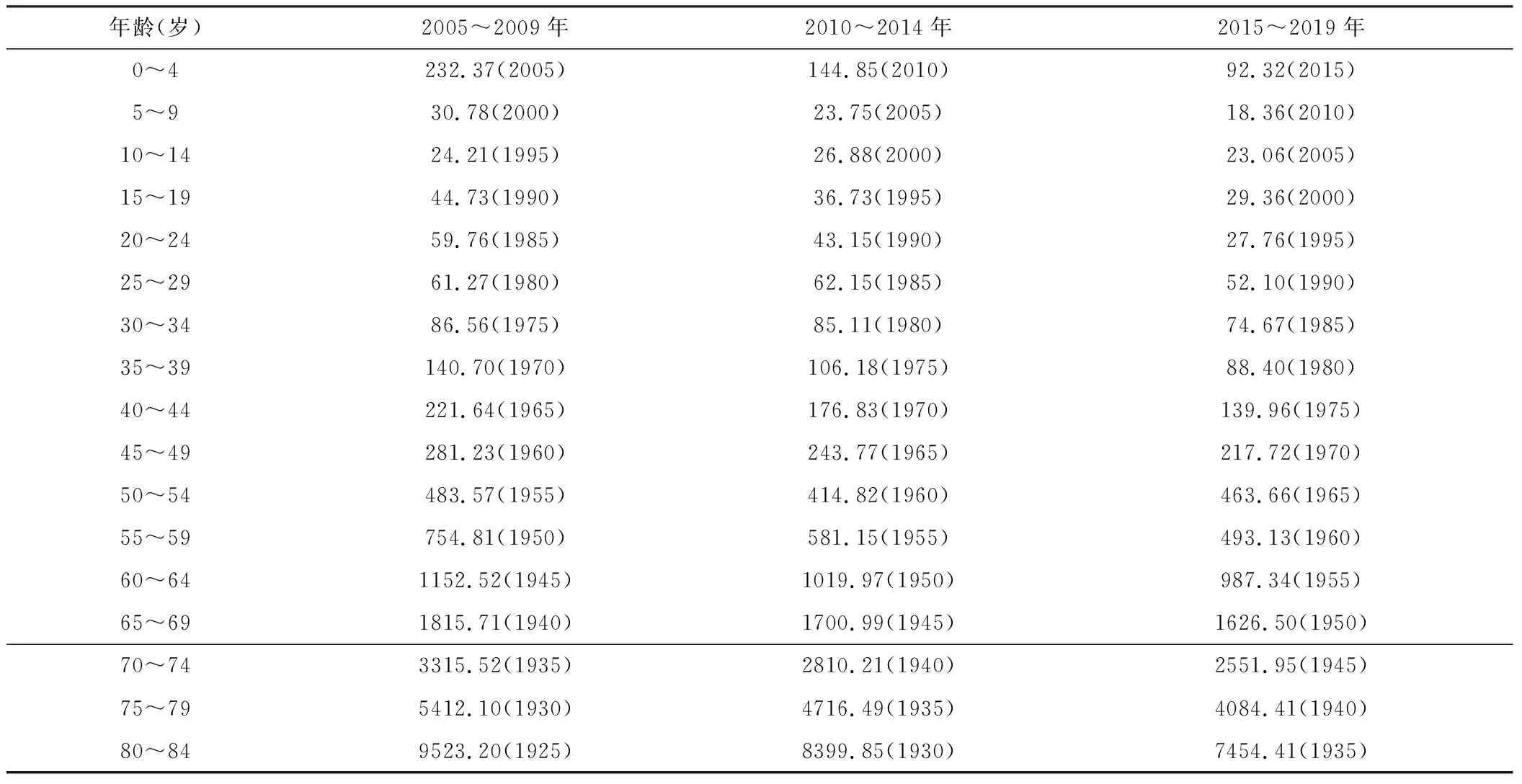

本文关注的自变量包括年龄、时期及队列三个维度的时间因素,由于统计学方法的需要,需要将年龄、时期和队列变量进行间隔相同的分组处理。具体而言,将年龄从0岁开始,每5年分为一个年龄组,共得到[0,4],[5,9]...[80,84]17个年龄组,将17个年龄组依次编码为0,5...80。时期同样按照5年为间隔划分为2005~2009,2010~2014,2015~2019三个时期组,将三个时期组依次编码为2005,2010,2015。出生队列根据队列=时期-年龄计算,共得到17+3-1=19个队列组,队列编码依次为:1925,1930...2015。表1描述了居民分年龄、时期及队列的死亡率分布情况。可以观察到,人口死亡率的变迁伴随着年龄、时期及队列三种时间因素的共同作用,单一时间维度的死亡率趋势中混杂了其他时间因素的干扰作用,从而导致分析结果的偏误。因此需要采用APC模型控制不同时间因素对居民死亡率的影响,探讨年龄、时期及队列因素对居民死亡率的净影响效应。

表1 人口死亡率:年龄-队列-时期交叉分布表(单位:1/10万人)

1.3 统计学方法

年龄-队列-时期( Age -Cohort-Period,简称APC)模型是人口学领域探索年龄、时期和队列效应的重要统计学方法[18]。APC模型将人口学和流行病学统计研究中影响因变量的时间层面因素分为三类:年龄、队列和时期,评估三种因素各自对目标变量的影响效应。年龄、队列和时期效应分别为由年龄、出生队列以及调查时期的不同造成的目标变量的变异程度。近年来,部分研究者基于不同的资料数据,将APC模型应用于确定某种疾病发病率或死亡率的年龄、时期和队列趋势[19-22]。本研究的主要目标为实证检验我国居民由不同类别疾病导致的死亡率的年龄、时期和队列效应,故而建立如下的对数线性APC模型:

Mij=ln(Dij/Pij)=μ+αi+βj+γk+εij

(2)

总之,高考中钠及其化合物考查难度并不大,通过对钠及其化合物的总结归纳,我们可以全方位认识“钠”,系统地掌握钠及其化合物的知识结构,另外还要注重钠与其他元素之间的综合应用,学会对知识进行迁移,举一反三、提纲挈领,对相关知识适当拓展,这样就可以对元素及其化合物的知识融会贯通,取得理想的效果。

在年龄别死亡率中,相应的死亡数分别为某年龄组死亡数,相应的人口数为某年龄组人口数。在死因别死亡率中,相应的死亡数为因某类死因死亡数,人口数与计算死亡率时的人口数相同。

普查员和普查指导员的数据采集工作对普查数据质量至关重要,要抓好普查数据采集、普查表填写、数据录入和汇总上报等各环节的质量控制,采取有效措施,切实做好普查员自审自验。

2 结果

2.1 描述性统计分析

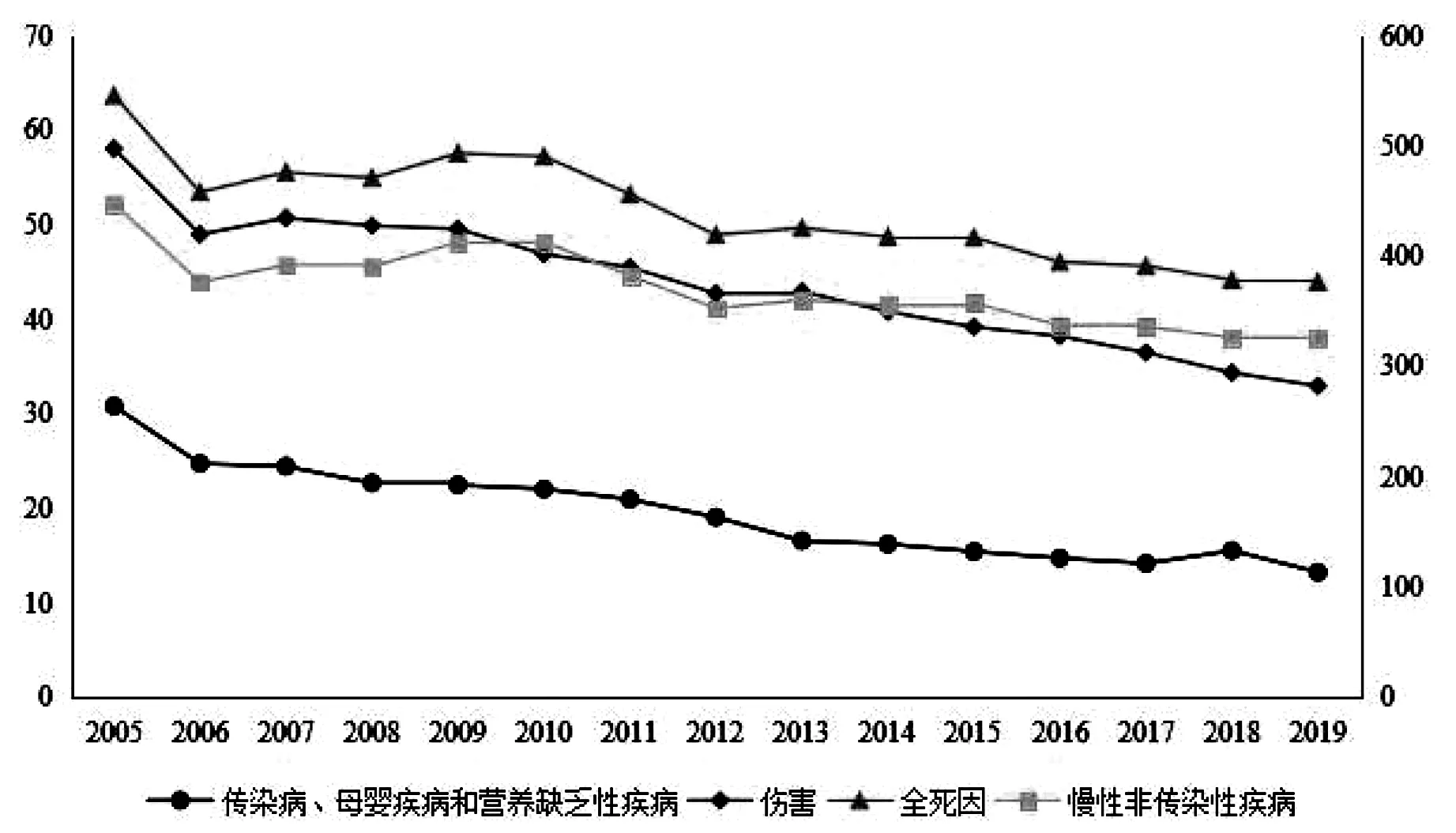

根据图1,2005~2019年的15年间,中国居民因各类疾病导致的全死因死亡率整体呈现下降趋势,2005年和2019年中国居民全死因死亡率分别为545.64/10万和376.78/10万,年均死亡率降低2.21%((545.64-376.78)/(545.64*14)=2.21%)。同时,构成全死因的三大类疾病的居民死亡率总体上均处于下降过程。具体而言,传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病的死亡率从2005年的30.81/10万下降到2019年的13.25/10万,年均死亡率降低4.07%((30.81-13.25)/(30.81*14)=4.07%);慢性非传染性疾病的死亡率从2005年的447.6/10万下降到2019年的325.83/10万,年均死亡率降低1.94%((447.6-325.83)/(447.6*14)=1.94%);伤害的死亡率从2005年的58.05下降到2019年的32.95,年均死亡率降低3.09%((58.05-32.95)/(58.05*14)=3.09%)。一方面,就2005=2019年间的绝对死亡率而言,慢性非传染性疾病的死亡率平均比传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病高351.516/10万人(t=38.00,P<0.001),比伤害高327.24/10万人(t=35.05,P<0.001);同时,伤害的死亡率比传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病高24.27/10万人(t=10.94,P<0.001),说明在过去15年间,慢性非传染性疾病是三大类疾病中造成中国居民死亡率最高的首要问题,其次是伤害,死亡率相对最低的是传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病。另一方面,相对2005年的基期数据,传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病的死亡率下降程度最大,伤害其次,慢性非传染性疾病的死亡率下降幅度最小。

2.1.1 2005-2019年中国居民死因别死亡率变化趋势分析

图1 中国居民死因别死亡率变化趋势(2005~2019年)

2.1.2 中国居民分死因年龄别死亡率随出生队列的变化趋势

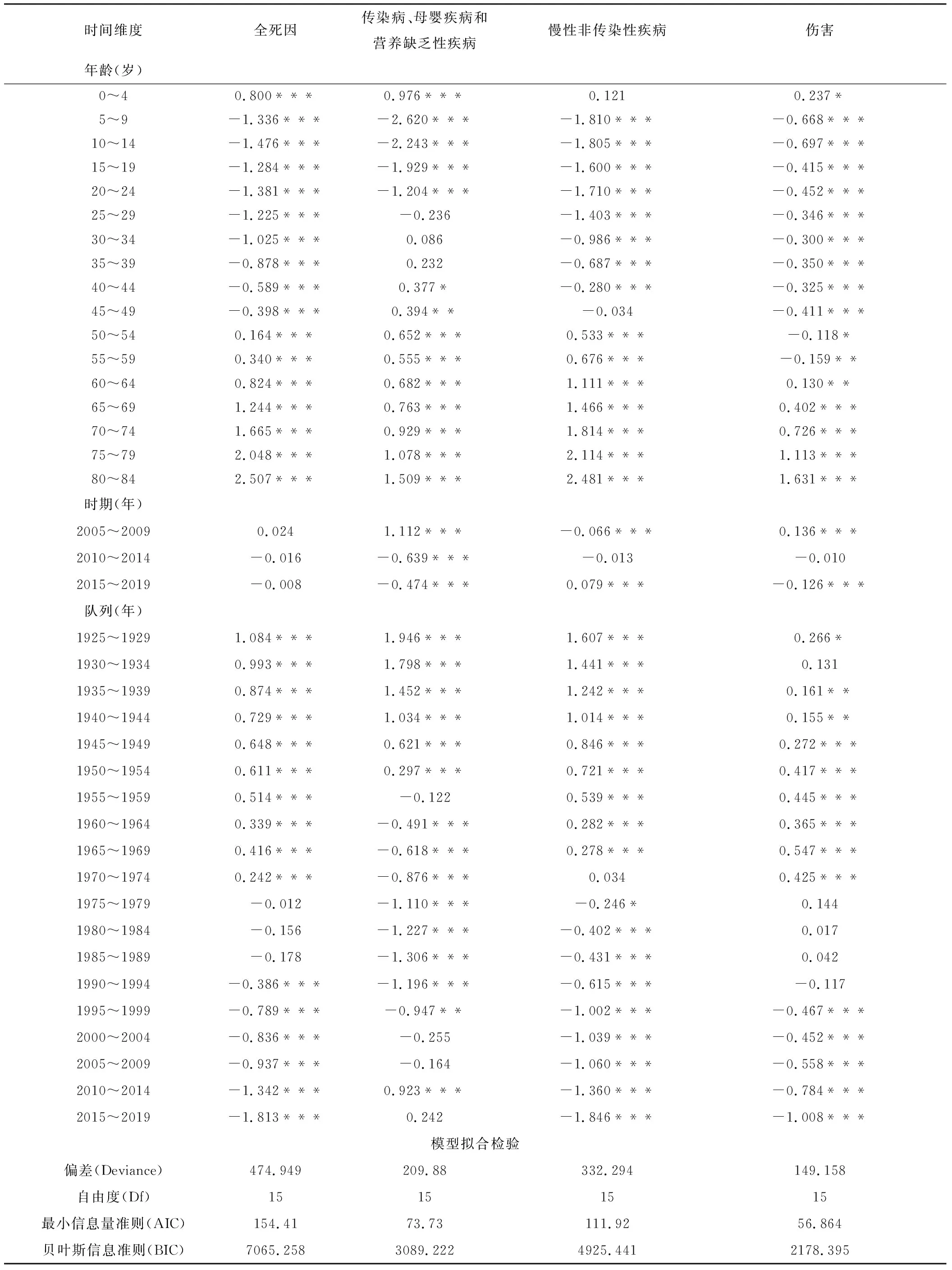

表2和图3为APC模型的估计结果。可以观察到,总体而言,从全死因死亡率的年龄效应来看,0~4岁幼儿死亡率较高,之后死亡率显著下降,并在5~24岁间维持在一个相对较低的水平区间,在25岁以后居民死亡率逐年上升,并且60岁后死亡率增速加快。与20~24岁居民相比,80~84岁居民的全死因死亡率是他们的48.81倍(EXP3.888=48.81)。在时期效应上,2005~2019年间居民全死因死亡率的变化并不显著。从队列效应来看,居民全死因死亡率随出生队列逐年显著降低,相对于出生队列为1925~1929之间的居民,出生队列为2015~2019之间居民的死亡率仅为他们的5.52%(1/EXP2.897=5.52%)。进一步,针对不同的死因死亡率来看:(1)0~4岁幼儿传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率较高,5~9岁时死亡率急剧下降,之后从10岁开始死亡率逐年上升,80~84岁居民的传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率是5~9岁儿童的62.12倍(EXP4.129=62.12)。传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率的时期效应呈现先急剧减小后小幅增长的“V”型变化趋势,2015~2019年的死亡率为2005~2009年的20.47%(1/EXP1.586=20.47%)。传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率的队列效应先逐年减小,直到出生队列为1985~1989年居民的死亡率达到最低点,之后开始增长,尤其是2010~2014年出生的儿童的传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率急剧上升。(2)居民慢性非传染性疾病死亡率从5~9岁开始逐年上升,80~84岁居民慢性非传染性疾病死亡率是5~9岁时的73.04倍(EXP4.291=73.04)。慢性非传染性疾病死亡率的时期效应亦呈现出显著上升的变化趋势,2015~2019年的死亡率为2005~2009年的1.16倍(EXP0.145=1.16)。从队列效应来看,慢性非传染性疾病死亡率整体表现为随出生队列逐步下降的趋势,2015~2019年出生居民慢性非传染性疾病死亡率仅是1925~1929年出生居民的3.17%(1/EXP3.453=3.17%)。(3)居民因受到伤害导致的死亡率在0~4岁幼儿阶段相对较高,在5~14岁少儿阶段伤害死亡率大幅下降,15岁之后伤害死亡率随年龄不断攀升,80~84岁伤害死亡率是10~14岁的10.26倍(EXP2.328=10.26)。伤害死亡率的时期效应总体呈现下降趋势,2015~2019年居民的伤害死亡率是2005~2009年的76.95%(1/EXP0.262=76.95%)。在队列效应上,出生于1925~1949年居民的伤害死亡率随出生队列下降,1950~1969之间出生队列的死亡率呈现小幅度上升趋势,1970年后出生队列居民因伤害导致的死亡率总体不断下降,2015~2019年出生居民伤害死亡率仅是1965~1969年出生居民的21.12%(1/EXP1.555=21.12%)。

2.2.1 死因别死亡率的年龄-时期-队列效应分析

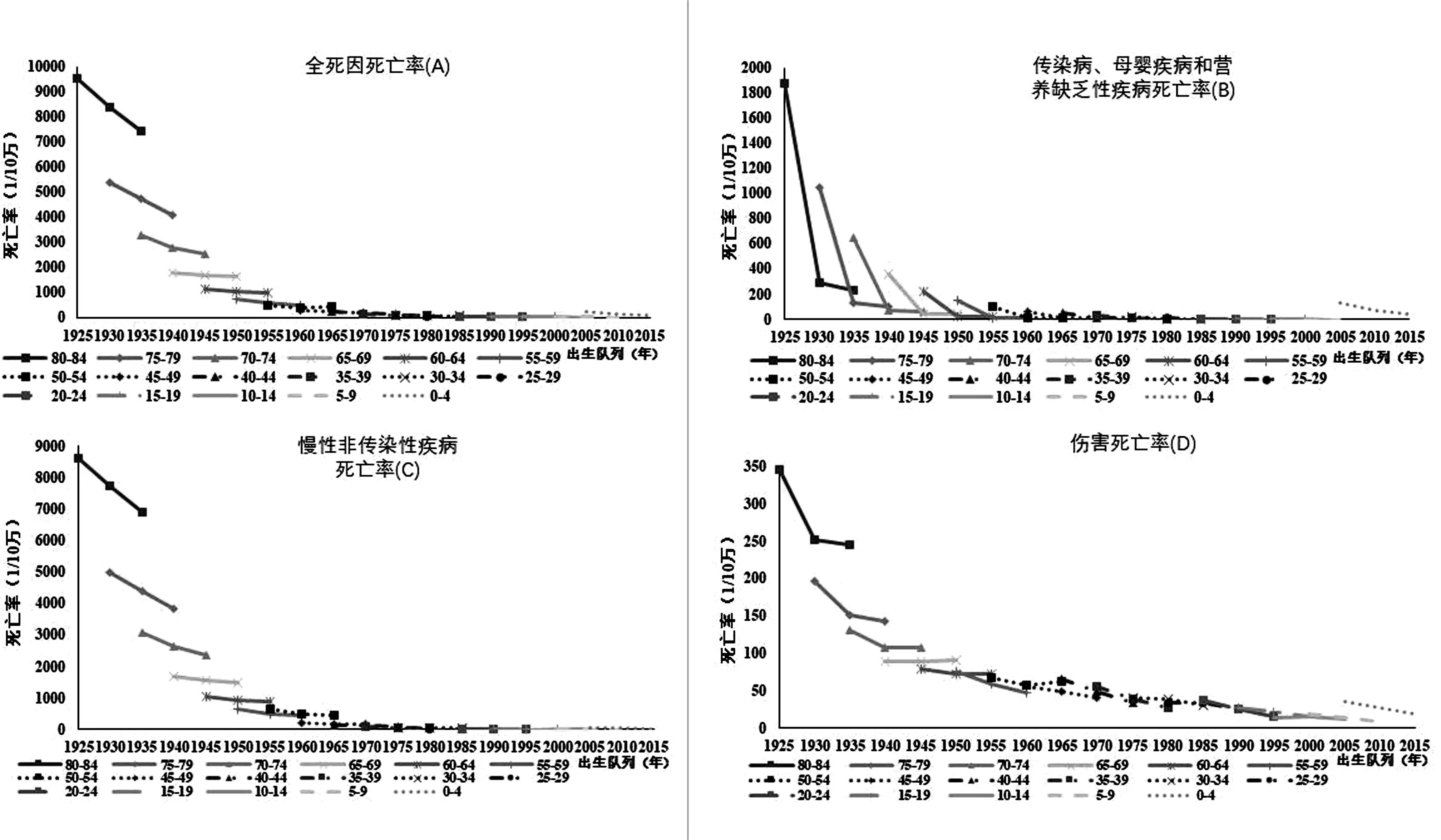

图2 中国居民分死因年龄别死亡率随出生队列的变化趋势

2.2 中国居民死因别死亡率的APC模型分析

在坑塘建设过程中,改变了坑边“脏、乱、差”现象,实现了村容整洁。同时改善了生态环境,提升了投资环境,激发民营企业将资金投向新农村建设,从而加速了种植业、养殖业和旅游业发展,保障了农村生产发展。生产发展带来了农村的经济繁荣,提高了农民的生活水平,农村居民家庭恩格尔系数2000年为49.1%,达到小康水平。坑塘水景观还原自然,形成碧水蓝天的优美环境,改变了村民精神面貌,潜移默化地影响村民养成良好生活习惯,也促进了农村文化产业的发展,促进了乡风文明建设。在坑塘建设平台上,通过村民全过程参与、民主决策、财务公开、民主监督和管理,促进了农村管理民主的实现。

根据图2,从全死因死亡率的年龄-队列总体变化趋势来看,中国居民出生队列越早,由各类疾病(或伤害)导致的年龄别死亡率越高(见图2A)。具体而言:(1)由传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病导致的居民死亡率变化趋势来看(见图2B),60~84岁居民因传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病导致的死亡率随出生队列波动较大,呈现先大幅降低,后平稳下降的趋势。40~59岁居民传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病导致的死亡率随出生队列缓慢下降。5~39岁居民传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率较为平稳。0~4幼儿传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率整体接近55~59岁居民,并且随出生队列逐步降低。(2)由慢性非传染性疾病导致的居民死亡率变化趋势来看(见图2C),70~84岁居民慢性非传染性疾病死亡率随出生队列呈现明显的下降趋势。45~69岁居民慢性非传染性疾病死亡率随出生队列缓慢下降。0~44居民慢性非传染性疾病死亡率随出生队列基本稳定不变。(3)由伤害导致的居民死亡率变化趋势来看(见图2D),70~84岁居民因伤害造成的死亡率随出生队列先急剧下降,之后保持稳定。60~69岁居民因伤害造成的死亡率变化相对稳定。5~59岁居民因伤害造成的死亡率随出生队列保持较为平缓的下降趋势。0~4岁幼儿居民因伤害造成的死亡率接近20~24岁组,并且随出生队列逐步降低。图2的结果显示,同一个年龄组居民因各类疾病(或伤害)导致的死亡率随出生队列变化存在明显差异,然而,由于同一个年龄组居民出生队列的变化同时伴随着时期的变迁过程,因此,图2中年龄-队列的死亡率趋势效应中混杂着潜在的时期效应。为此,本研究进一步采用APC模型综合分析中国居民各类死因死亡率变化过程中的年龄-时期-队列效应。

表2 2005~2019年间中国居民死因别死亡率APC模型估计结果

图3 2005~2019年间中国居民死因别死亡率的年龄-时期-队列效应估计结果

2.2.2 死因别死亡率的年龄-时期-队列效应变化速度分析

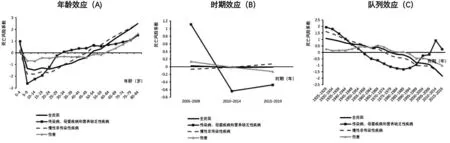

根据图3,本研究进一步分析居民各类死因死亡率随年龄、时期和队列变化过程中的变化速度特征。(1)图3A结果显示,在年龄效应上,4岁之后各类死因死亡率都存在较大幅度的下降过程,随后各类死因死亡率随年龄逐步上升。可以观察到,传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率的变化速度波动较大,5~29岁之间传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率的上升速度最快,30岁之后传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率的上升速度逐渐放缓。慢性非传染性疾病的死亡率则表现为5~24岁之间相对平稳,25之后慢性非传染性疾病的死亡率开始增大,并保持稳定较快的速度不断攀升。居民因伤害导致的死亡率随年龄变化的速度较为稳定,5~59岁之间有较小涨幅,60岁之后伤害死亡率加速并急剧上升。(2)图3B结果显示,在时期效应上,传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率的变化速度最快,在2005~2019年15年间,经历了死亡率快速、大幅度下降后,小幅度反弹的过程。慢性非传染性疾病的死亡率随时期保持稳定且较低的速度逐步上升。伤害导致的居民死亡率则表现为缓慢下降的时期效应过程。(3)图3C结果显示,在队列效应上,1985~1989年之前出生的居民传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率逐步下降,且下降速度在1960~1964年之前不断加快,在1965~1979年—1985~1989年之间的出生队列,传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率下降速度减低。1990~1994年后,传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡率开始上升,且上升速度存在较大波动。慢性非传染性疾病随出生队列以较为稳定的速度逐步下降。因伤害导致的死亡率整体呈现下降趋势,且死亡率变化速度波动性较小,1965~1969年后以较低且相对稳定的速度不断减小。

3 讨论

3.1 我国已进入流行病学转变后期阶段,慢性非传染性疾病成为主要的死亡原因

当流行病学转变进入后期阶段时,影响死亡率的主要疾病从传染病转变为慢性非传染性疾病。2019年我国人口的标化死亡率为376.78(1/10万),其中传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病的标化死亡率13.25(1/10万),慢性非传染性疾病的标化死亡率为325.83(1/10万),伤害的标化死亡率为32.95(1/10万),可以发现主导我国居民死亡的主要原因已经是慢性非传染性疾病,《全球疾病、伤害和风险因素负担研究》(GBD)的数据显示,1990~2017年间,中风和缺血性心脏病取代了下呼吸道感染和新生儿疾病,成为我国疾病负担的主要原因[26]。流行病学的转变意味着在卫生保健体系中,应该对慢性病,特别是老年人的慢性病,采取优先战略。《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》已经提出了要“以提高人民健康水平为核心,以控制慢性病危险因素、建设健康支持性环境为重点降低高危人群发病风险,提高患者生存质量,减少可预防的慢性病发病、死亡和残疾”[27]。慢性病影响因素具有综合性、复杂性的特性,决定了防治任务的长期性和艰巨性,需要在新的历史条件和社会环境下,采取更为积极的预防手段。各级卫生部门要积极开展慢性病防治知识宣传工作,动员中老年人定期进行健康体检,倡导其选择健康积极的生活方式,控制高脂、高糖、高盐食物的摄入量,并开展适当的体育锻炼和必要的慢性病免疫接种。对于患有慢性病的群体,应鼓励其积极配合医疗卫生部门的慢性病干预治疗,同时加快推广多样化多层次的慢性疾病护理诊疗方案[28],最大限度控制当前阶段中老年人慢性非传染性疾病的高发病率和死亡率。

由于公办机构本身存在一定的公益和福利性质,收费低廉,再加上缺少运营经验,难以满足自身的生存需求,数据显示,有87%的机构面临着收支不抵的困境。

3.2 传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡风险回升,对流行病学转变理论提出新挑战

传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病的风险在时期效应方面表现出了下降后的回升趋势;在队列效应上,1990年后出生队列人群的传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡风险呈现上升趋势;在年龄效应方面,0~4岁后传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死风险表现出急剧上升趋势。劳动力年龄人口中传染病、母婴疾病和营养缺乏性疾病死亡风险回升的主要原因是近年来的新发传染病(Emerging Infectious Diseases,EID)[29]的出现,如艾滋病(AIDS)、非典型肺炎(SARS)、新型冠状病毒肺炎 (COVID-19)等的出现都对现有的流行病学转变理论提出了挑战。由此看来,在慢性非传染性病作为主要死因主导死亡率的时期,新发传染病也呈现出重新抬头的趋势。新发传染病作为全球经济和公共卫生的重大负担[30],其不确定性和缺乏特效治疗和免疫预防需要建立有效的联防联控机制。此外,国家和社会需要重视COVID-19等新发传染病扩散可能对人民群众心理健康造成的严重影响[31],各级部门应针对不同群体提供差异化的心理咨询和治疗服务,妥善应对后疫情时期民众的心理危机。

3.3 关注高危人群伤害死亡风险上升趋势,建立伤害预防和控制机制

伤害与传染性疾病、慢性非传染性疾病一起构成了危害人类健康的三大疾病负担。虽然从时期效应来看我国伤害的死亡风险呈现下降趋势,但是年龄效应和队列效应中,伤害在特定年龄和特定时期表现出上升趋势。在队列效应上,1940-1969年之间的出生人口伤害死亡风险呈现明显的上升趋势,属于高危人群。年龄效应中,伤害的死亡风险随着年龄逐步上升,在60岁后快速上升。伤害具有常见、多发、高死亡率和致残率的特点[32],因此迫切需要关注高危人群,建立针对性的伤害预防和控制机制,例如为高危人群普及安全意识、加强高危人群的安全行为规范培训、改善公共设施建设等,多措并举,有效降低高危人群的伤害死亡风险。