汉语边界跨越运动事件的实证研究

郭 燕,杨姬雪,邓 宇

(四川外国语大学 a.英语学院;b.语言与脑科学中心,重庆 400031)

运动事件一向是认知语言学的一个重要研究课题[1-5]。运动概念通过词汇意义和形式的匹配来与语言编码建立联系,用各类词汇形式(包括词、语素、词组)表达意义或概念的过程叫做词汇化(lexicalization)[5]。语言的差异性不仅体现在编码内容的偏向性。在编码同一信息时,不同的语言采用语言编码手段也不尽相同[1,6-7],而这种语言编码差异也具有语言类型学意义。例如,在表达老师走进教室的移动轨迹时,英语母语者通常会使用介词(或介词短语)来指示动作的方向,而方式信息主要编码在主要动词中。如在“The teacher walked into the classroom”中,“into”传达了路径语义,“walk”传达的是老师以慢步走的方式进入的教室。而在法语中,路径语义经常编码在主要动词中来指明运动的方向,方式信息经常被省略或者在附加语中体现。如 “La maitresse(老师)est entree(进)en classe(教室)”,法语使用者用主动词 “entre(进入)”表达路径,并没有强调老师走进教室的方式,因此方式信息被省略。

汉语作为世界上大语言之一,其运动事件类型学划分众说纷纭[8]。许多学者[4-5,9-14]将汉语划分为附加语框架语言(S-language),史文磊[8,15]表明汉语在历时发展中呈现出由V 型到S 型语言的转变;也有学者[16-19]认为现代汉语应该是以动词框架语言(V-language)为主、S 型框架为次的语言;第三队形的学者认为,汉语既不属于典型的附加语构架语言,也不属于动词框架语言,而更接近于均等框架(E-language)的语言[20-22]。随着相关研究的深入,另部分研究表明,汉语不能简单的划分到单一的语言类型中,汉语混合语言类型特征,兼具S,V 甚至E 型语言特征[24-27]。鉴于此,本文基于Talmy 的运动事件理论框架,以汉语跨越空间边界的运动事件表达作为研究对象,采取实证研究的方法来考察汉语说话者如何阐述边界跨越事件,以此研究汉语类型学特点,以期对汉语类型划分进行补充。

一、研究背景

人们对“界”的认识反映于语言[28]。尤其在运动事件表达中,“界”语义的区分体现于路径表达中[5]。Talmy 对边界性进行过详细的阐述。他认为,就边界性而言,运动事件存在两种结构状态:有界和无界(越界和非越界)。当一个量被理解为无界时,它被认为是无限期地连续行进的,没有固着的有限性特征[5];当一个量被理解为有界时,它被划分为单个单位实体,必须包含边界概念[5]。此外,在界态的类别划分过程中,时间概念会涉及到运动动作有界性的初始起点和动作的末尾端点。有界和无界区别仅与该行为影响的实体有关。无论是在越界事件还是非越界事件中,动作本身和动作发生的时间都是有界的,例如:

(1)I ate popcorn for 10 minutes.(我吃了10分钟的爆米花[5]。)

爆米花(受动的实体)在概念上没有界限限定,但是,进食本身的动作是有界的,且该动作所花费的时间是有限。因此,有界性的界定在于物体运动整个运动轨迹的有界性,如:

(2)I walked through the tunnel for 10 minutes[5].

(3)I walked through a portion of the tunnel in 10 minutes[5].

(4)I walked along the shore for 10 minutes[5].

在上述3 个例子中,时间段是相同的,即10分钟,运动的轨迹是有界且有限的(甚至长度都可能是相同的),运动轨迹的范围与时间始末的长度相关联。区别在于时态词组为in 的句子(3)中,与参考对象相关联的运动轨迹长度(Tunnel)的概念边界与运动主体(I)的起点和终点重合,而短语为for 的句子(2)和(4)表示没有这种重合。实际上,参照轨迹的长度超过了运动主体的始末起点的长度,这被称为路径和背景的边界重合原理[5],用于确定有界状态。虽然(2)和(3)可以指位于隧道内部的有限路径的同一事件。但是,前者将隧道的延伸范围置于主体运动路径之外,因而为无界(非边界跨越事件)。后者则将概念性实体(即隧道的“部分”)指定为路径实体,使假想边界与路径的边界重合,可归为有界(边界跨越)事件。

Talmy[5]认为,一个运动事件内部涵盖四个深层概念成分:图形(Figure)、背景(Ground)、运动(Motion)和路径(Path)。这四个基本的要素作为框架事件(framing event)构成了整个宏观运动事件(Macro-event)。此外,一个运动事件还可表征外部的副事件 (co-event),常见的成分有运动的原因(Cause)或方式(Manner)。在所有的概念成分中,路径作为是框架中最重要的成分,是整个运动事件的核心图式(core schema)和构架(framing),其他成分之间都由路径建立联系[5]。Talmy[5]分析出在运动事件框架下,不同语言会采用不同方式表达路径,基于运动的核心图式的典型表征方式,Talmy 将世界上的语言分为两大类:卫星框架语言(Satellite-framed language)和动词框架语言(Verb-framed language)。前者如英语中得小品词和俄语的动词前缀,这些语言使用与动词词根相关联的表层附加语(satellite)成分来表达路径;后者像法语、日语等使用动词词根或者主要动词来表达运动的核心特征路径信息。由于汉语缺乏显性的形态标记,连动型语言给词汇化类型二分(V/S 型)带来了不少困难,由此又产生了第三阵营,这类学者[2,21]认为,汉语属于均等框架型语言,即方式和路径由地位对等的句法成分编码。

无论是语言二分还是语言三分,语言间的界限并不是绝对的。在V 型语言中,方式动词也可以用作主动词来表达运动事件(法:sauter dans la voiture/ 跳上车)。但是在边界跨越运动中,V 语言的路径核心语义常常由主要动词表达,以表达运动位置的变化,方式信息需采取其他卫星语素来编码,这就加重了说话者对方式语义要素的识解过程,因而V-型语言倾向于省略方式语义要素[29]。不少研究表明,在运动事件,尤其是边界跨越事件中,不同类型的语言呈现出显著的差异性[30]。对于V 型语言来说,方式语义要素是非必要条件信息,尤其是在边界跨越事件中,V 型语言常常用路径动词去编码位置的变化[31-32];其方式语义常常被省略或者编码在主要动词以外的其他语法单位中。与之相反,S 语言擅长于将路径信息编码于卫星语素当中,以此来表达运动位置的转移。当描述方式信息凸显的边界跨越运动场景时,S 语言使用者倾向于使用方式动词,而V 语言(西班牙语)使用者仅依靠于路径动词来呈现边界跨越的场景,在某些场景中,V语言会将方式信息编码在主动词以外的其他成分中[33]。Akhavan et al[34]研究了波斯语母语者在口头阐述和手势描述位置变化运动事件(a woman walk across the road)时知否有一致性。结果表明,语言和手势产生之间具有紧密对应关系,虽然波斯语母语者在产出实验中同时描述路径和方式,但手势语对方式编码的频率大大降低,这表明语言类型影响手势语。Skordos et al[35]以显性的跨界动画片段(如:the alien driving a car moved into a cave)作为实验材料进行了3 个实验,研究运动动词在英语(S 语言)和希腊语(V 语言)母语者的运动事件记忆中的作用。结果发现,说英语和说希腊语的人都倾向于关注运动路径而非运动方式。在有声和产出实验中,路径动词会减弱对运动方式的记忆,反之则不然。Liao et al.[36]对比了在显性终端运动事件(a man walking into a church),潜在终端运动事件(a car driving on a road towards a village/houses),无终端运动事件(a car driving on a road)中荷兰语和汉语关于运动端点信息语言和记忆之间关系,荷兰语使用者将专注于轨迹的端点运动概念化,两种语言对都倾向于对终点信息进行编码,但荷兰语更关注运动轨迹,而汉语更专注于位移实体的位置变化。总的来说,现有研究很少从边界跨越事件的角度对汉语进行过类型学划分的具体讨论。

二、研究设计

本研究借助图片诱导实验的方法来搜集边界跨越运动事件的语料,并对其产出的有效语料进行定量、定性分析。

(一)实验受试

参加本次实验的受试是22 名母语为汉语的学生,年龄范围为16 岁到28 岁不等,平均年龄22 岁,其中男性11 人,女性11 人。听力和视力(矫正视力)正常,被试同意并签订实验知情书后才开展的实验。

(二)实验材料

本文所选用的12 张边界跨越图片来源于Ozcaliskan[37]。图片中的方式动词是根据Ozcaliskan[38]早期关于方式动词的分类选择的,包括运动的速度快/慢、姿势等等。同时,方式动词的选择也呈现出不同程度的颗粒度(一般地爬行/偷偷摸摸地溜走)。对于边界跨越地路径轨迹,12 张图片选定了3 种边界跨越轨迹,进入有界空间,退出有界空间,从一个有界空间进入到另一个有界空间,每种轨迹地图片数量均为4 张,分布均匀,图片随机打乱编排顺序,表1为图片描述内容。

表1 实验材料

续表1

(三)实验过程

实验分为两个部分,在实验开始之前,被试会被告知图片中的人物叫做艾登。实验1 为自由阐述实验,实验开始后,被试会依次看到打乱的图片,当刺激图片呈现后,被试被要求对图片中的信息(图片中发生了什么,艾登做了什么?)进行自由描述。实验2 为附加动词实验,在实验1 图片的基础上,每张图片下面都将呈现一个与图片内容相匹配的方式动词,被试被要求用图片附加的方式动词来描述图中的场景。如果被试在实验2 中未使用图片中所提示的方式动词,被试将被要求重新描述该图片信息。

(四)数据收集与分析

研究将转写出来的语料进行统计分析,以小句(只包含一个谓词)为主要划分依据,对各个小句语义信息进行分析,主要关注小句的主动词(单个运动动词或是复合动词)是编码方式信息还是路径信息,实验1 和实验2 的方式动词的产出情况是否有差异性,以及被试对路径背景信息的关注情况。实验中的边界跨越运动表达式的主动词词汇化模式如表2:

表2 跨界运动事件词汇化模式及例句

三、结果

(一)运动动词

经统计,实验1 的 264 例边界跨越事件运动表达总共包含318 个动词结构,实验2 包含308个动词结构,其词汇化模式分布见表3。

表3 显示,汉语符合 S 语言类型的形符数目在两个实验中都占比最大,分别占 46.54%和61.36%。在词汇化模式“V方式+S路径”中,[路径]语义信息被编码在主动词外的卫星语素中(1a);而在“V 方式(无路径)”模式中,路径信息被忽视省略,没有体现出来。如:

表3 边界跨越运动事件词汇化模式及语言类型分布

(5)艾登成功地跳过了悬崖。

(6)艾登在一个垫子上爬行。

边界跨越运动表达(5)中,“跳”是编码[方式]语素的主动词,“过”作为一个路径动词,经过汉语的历时演变,在和方式动词搭配时,被语法化为动趋式补语编码路径信息,置于方式动词后面[15]。在实验语料中存在许多类似的连动表达式(如走进,掉进,逃出,跑出,摔倒,跑向等),在这些V1-V2 的结构中,V2 动词都被视为是表达路径概念的卫星语素。(6)中“爬行”表征[方式]语素,是该小句的主动词,[路径]并未编码在小句中,这类模式并不符合Talmy[5]二分法中的类别,较难对其归向对应的语言类型特征,因而用待定标识解。

然而,虽然汉语历时语法化进程削弱了一些路径动词作主动词的功能,但路径动词在一些情况下仍然具有主动词地位,例如:

(7)艾登出房子。

(8)艾登在一个圆柱体内一直上升,直到离开了圆柱体。

(9)艾登跪着进房间。

(10)艾登爬着进了一间屋子。

例(7)-(10)中,“出”和“进”是单音节路径动词,“上升”和“离开”是双音节路径动词,“出”“上升”和“离开”在句中单独使用做主动词,编码边界跨越运动事件的[路径]和[运动]语素,构成了V[路径]的词汇化模式。而在(9)和(10)中,主动词“进”编码[路径]信息,[方式]信息被编码在卫星语素中(伴随状语:跪着和爬着),构成了V 路径+S[方式]的词汇化模式。这两种词汇化模式构成了实验1 和实验2 语料中V 语言的占比5.97%和1.30%,间接说明这说明汉语也表现出V 语言的某些特征。

汉语的类型分类关键取决于连系动词中路径动词的语法地位。如果路径动词是主要动词,那么汉语应该属于Talmy 的V 语言一类。如果路径动词是卫星元素,方式动词是主要动词,汉语应被视为S 语言。对于Slobin[2]对E 语言(均等框架语言)类型的提出,Talmy[39]认为,在连动V1-V2 结构中,当V 在V2 位置上与其在V1 上具有相同的语义概念和句法地位时,方可计入E语言的框架中。如例(11),“开”可单独作谓词,在“开车”“开路”“开斋”中均居于V1 的位置,构成动宾关系,分别表示的是“发动(操纵)”“打通”“解除封锁”的意思。而在“跑开”中,“开”位于V2 的位置,其语义概念上与“开”在V1位置上的不同,“跑开”中的“开”表示的是趋向动词,表“离开”的意思,常用在方式动词后面表示移动的轨迹是背离说话者的。相反,在(12)中,“跑进去”的“进去”位于V2 的位置,与其单独使用“他进去了”中“进去”的语义概念相同。所以,不管是位于V1 还是V2 位置,“进去”都表示从外面到里面的运动及运动轨迹,具有相同的语义和句法地位。

(11)他一见到老师就跑开了。(开车、开路、开斋)

(12)他小跑地跑进去了。(他进去了)

故而,在讨论(12)“跑”和“进去”的主动词地位时,两者都具有相等的语义和句法地位,难以分清主次,判断出主动词,具有这样的词汇化结构特征的语言被认为具有E 语言的特征。通过语料分析,在边界跨越事件中出现了不少E 语言的词汇化结构,在实验1、2 中分别占比22.96%和24.35%。

(13)艾登从一个圆柱里面跳出来了。

(14)艾登在一个房子里面跑出来。

(15)艾登从中间跳了过去。

(16)艾登拿个棍子撑杆跳的样子,跳起来,然后掉下去了。

(13)-(16)中,“跳出来”“跑出来”“跳了过去”“跳起来”和“掉下去”都属于动趋式,“出来”“过去”“起来”和“下去”在单用时的语义功能与它在V2 位置上作趋向补语时的意义功能相同,符合 E 语言的特征,可见汉语具有 E 语言的特征。同时,就实验中出现的路径动词而言,由于边界跨越事件的实验材料只选取了2 种边界类型(二维和三维),实验中呈现的路径动词大多为自发运动动词(上升、离开、落等),简单趋向动词(进、回、下等)或是复合趋向动词(进去、下来等),与汉语主要路径动词类型基本吻合[15]。

对实验1、实验2 中 S 语言、V 语言和E 语言的形符数目分别进行非参数卡方检验。结果显示,在两个实验中,这三种类型分布均存在显著性差异(实验1:x2=104.925,p <0.001;实验2:x2=195.007,p <0.001;)。因此,就边界跨越事件的语料来看,汉语的词汇化类型呈现出S-、V-和E 语言的特征,但总体而言,以S 语言为主,整体趋势为 S 型 >E 型 > V 型。

对实验1、2 中 S 语言的形符数目进行非参数卡方检验(x2=4.988,p=0.026 <0.05),实验1 和实验2 就S 语言的形符数对比存在差异性。结果显示,在给出提示词后,实验2 中符合S 语言特征的语料明显增多,给出方式动词会引导被试产出符合S 语言特征的语料数据。相对于S 语言形符数的增多,V 语言的形符数明显减少,实验1 和实验2 呈现出显著差异性(x2=9.783,p=0.002 <0.005)。

总体而言,在表达边界跨越运动事件中,汉语使用者在两个实验中都表现出很强的类型学差异,都倾向选择方式动词作为主动词编码方式语素,而将路径信息编码在其他卫星附加语中。相比之下,因为被试在实验2 中被明确要求使用方式动词,实验2 显示的方式动词会多于实验1。就边界跨越事件而言,汉语体现出很强的S 语言特征。

此外,本研究还分析了汉语母语使用者的动词选择是否针对不同的边界跨越事件类型表现一定规律性。表4 显示了两个实验前后,方式动词的使用频率。在实验1 中,方式动词的使用频率较高,大部分场景的描述都涉及到方式动词的使用,甚至在一些表达非常快速或瞬时的边界跨越事件中,方式动词的使用可达100%(潜入水里、跨过栏杆)。总体来看,经过方式动词的提示后,实验2 中方式动词的出现频率明显提高。但在一些运动速度较为慢速(蠕出房间)和描绘随时间顺时延展的边界跨越事件中(飞出罐子、蹦过木块),即使是在实验2 中提示了方式动词,被试也更倾向于将路径信息编码于主动词中,或者将路径信息和方式信息一起编码在主动词中,如(17)-(21)。

表4 实验1,实验2 方式动词的使用频率差异

(17)艾登蹦上平衡木,然后成功落地。

(18)艾登从平衡木上蹦了起来。

(19)艾登从箱子里面蹦出来了。

(20)艾登在升天。

(21)艾登掉进一个罐子里面,他想跳出来,跳了三次,终于跳了出来。

边界跨越事件的描述结果显示,实验1 和实验2 在主动词类型选择方面并没有呈现出差异性。从实验1 自由阐述过程中,我们发现汉语使用者倾向于使用方式动词作为主动词来描述边界跨越事件,而由于实验2 被试不得不使用方式动词来描述事件,因而使用方式动词的频率大大提高。

(二)运动背景信息

根据小句中路径动词是否携带背景,运动事件小句可分为“背景小句”和“无背景小句”。如表5 所示,在边界跨越事件中,汉语使用者更倾向于表达背景信息,仅分别有26 和9 个句子在实验1、实验2 中未呈现出路径的背景信息,如“艾登在疾跑/艾登跪着走路”这样的语句仅表达运动动作和方式。

表5 背景小句频数

Chen&Guo[20]总结了Slobin[40]关于运动事件中V 语言和S 语言的背景信息表达区别,相较于S 语言具有可通过灵活的卫星语素携带多个背景信息的能力,V 语言通常携带单个路径背景信息。运动背景一般由路径引出,包含起点背景、经过背景以及终点背景(22)-(28)。

(22)艾登从一个圆柱里面跳出来了。(起点背景)

(23)艾登爬过一张黄色的垫子。(经过背景)

(24)艾登跌进了一个网中。(终点背景)

(25)艾登从空地爬到一个黄色的垫子,又从黄色垫子爬出来。(起+经背景)

(26)艾登蹦上平衡木,然后成功落地。(经+终背景)

(27)艾登从雪地爬进屋子里。(起+终背景)

(28)艾登从高处爬向低处,经过了一间房子。(起+经+终背景)

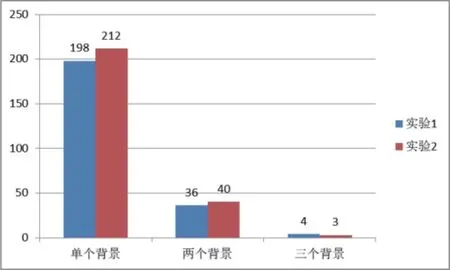

根据图1 数据显示,在两个实验中,汉语都倾向于使用单个背景信息(实验1、实验2 中分别占比75%和80.3%)。图2(背景类型)统计了凡是带起点、经过和终点背景的语料。在实验1 中所有带起点背景句,经过背景句和终点背景句分别有101 句、60 句和121 句。实验2 中分别有108 句、65 句和128 句。在实验2 中,经过方式动词的提示下,路径引出的背景信息数量增多,两个数据都构成如下差异等级:终点背景>起点背景>经过背景。这个结果与Slobin[1]的研究结果相吻合:汉语被试都存在一定程度上的背景描写倾向性,即突显运动的起点和终点背景,呈现出附加语框架语的明显特征。此外,当带表达多个背景信息时,相较于英语小句可通过介词卫星语素携带多个背景信息,汉语小句倾向于只携带一个背景信息,单个动词一般只管辖一个背景信息,如果要呈现多个背景信息,需要更多的路径动词来分辖其他的背景信息(如 “艾登迅速地从跳台上跳入水里,然后潜入到了水底”中,第一个路径动词“入”管辖第一个背景“水里”,第二个“入”管辖第二个背景“水底”),这种单个路径动词管辖单个背景信息用法类似于V 语言的特征(如法语和西班牙语)。Aske[31]和Slobin[23]发现,西班牙语在描述跨界运动事件(boundary crossing)时,倾向于使用V 语言的动词框架结构,仅描述跨界运动事件中的路径信息。同时有非言语层面(手势语)研究也表明,在V型语言(西班牙和土耳其语)母语者倾向于将方式信息省去,将路径信息表达在手势中如若非要表达方式信息,V 语言使用者将会把方式信息用额外的手势分开表达[41-43]。由此,汉语对于背景信息的描写有别于V 语言,“跨界约束”条件对汉语并无约束,在表达边界跨越路径与背景关系时,汉语的路径动词可与方式动词搭配使用(跑出房子),引出背景信息。因此,在描述背景信息时,既有S 语言的特征,又与V 语言有一定的共性。

图1 背景数量

图2 背景类型

四、综合讨论

基于上述实验结果,汉语母语使用者关于边界跨越运动事件的描述有一下主要特征。

首先,本文所选取的实验材料数量分布平均(进入空间、退出空间、跨越平面空间各4 个),且皆为明显的边界跨越事件,运动的路径轨迹明显,人物运动的方式也突出,路径信息和方式信息的凸显看似对称。Talmy[4-5]提出,路径是运动事件的核心要素,这意味着无论是何种语言,说话者都必须表达路径语素,而运动的方式是可选的(尤其是在边界跨越事件中,V 语言可选择性省略方式信息以较少额外的语义加工负担)。但是,上述实验结果并非如此。在描述部分边界跨越事件中,汉语使用者仅描述了方式动词。

其次,就使用的运动动词类型和数量方面,无论是在自由阐述还是在附加阐述实验中,汉语使用者使用方式动词作为主动词描述边界跨越事件的频率要远远多于路径动词作为主动词的频率。在经过强制性让被试使用方式动词后,实验2 中方式动词作为主动词的数量明显增多。数据表明在无任何引导下(实验1),汉语使用者对边界跨越事件的描述具有S 语言的特征,在有方式提示词下(实验2),汉语S 语言的特征得到加强。

此外,汉语母语者针对不同的边界跨越事件类型表现一定的动词选择规律性。在表达非常快速或瞬时的边界跨越场景中,方式动词的使用频率较高。但在一些运动速度较为慢速(蠕出房间)和描绘随时间延展,运动轨迹较为复杂的边界跨越事件中,汉语使用者需要付出更多的精力去进行理解画面加工并转化成语句(飞出罐子、蹦过木块)。在这种情况下,被试对人物的路径轨迹的注意加强,即使被要求使用方式动词,也更倾向于将路径信息编码于主动词中,或者将路径信息和方式信息一起编码在主动词中。

就路径动词是否携带背景而言,在两个实验中,汉语都倾向于使用单个背景信息,呈现出如下凸显等级:终点背景>起点背景>经过背景。汉语使用都存在一定程度上的背景描写倾向性,即突显运动的起点和终点背景,呈现出附加语框架语的明显特征[1]。但是,汉语路径动词携带背景信息的能力呈现出V 语言的特征。汉语中单个路径动词一般只管辖一个背景信息,如果要呈现多个背景信息,需要更多的路径动词来分辖其他的背景信息。即使如此,在携带背景信息时,汉语对于边界跨越运动事件的描写有别于V 语言。不同于V 语言受到边界约束的影响,在表达边界跨越路径与背景关系时,汉语的路径动词可与方式动词搭配使用,即方式动词+路径动词(跑出)的组合,引出背景信息。因此,在描述背景信息时,汉语既有S 语言的特征,又与V 语言有一定的共性。

五、结语

本研究着眼于运动动词的类型、结构以及运动路径连接的背景信息的分布,考察了汉语边界跨越运动事件语义特征。研究发现:首先,汉语母语者在描述边界跨越事件时倾向用“方式动词+附加语”的卫星框架语言结构,具有卫星框架语的基本范畴化特征。其次,在描述背景信息时,汉语跨界运动事件表达倾向于表达一个背景信息,关注于终点和起点背景信息,显现出S 语言的特征。再者,汉语使用者在描述边界跨越事件时不习惯叠加多个背景信息。在描述多个背景表达时,单个运动动词只管辖一个背景信息,但不受跨界约束条件的限制,运动动词大多数都可与方式动词搭配使用,与动词框架语言既有共性又有差异。

本研究认为,无论是Talmy 的二分法,还是Slobin 的三分法,语言类型学特征都不能分为界限清晰分明的类别。语言类型存在层级差异,体现其连续统上的分界。汉语在跨界运动事件的表达上,体现出一种混合框架语特征。既有卫星框架语结构特征,又有附语框架结构和动词框架结构。但总体来看,汉语处于卫星框架语次中心地带。另外,语言对其使用者会产生思维方式的影响,本研究也间接证明了Slobin 的语言影响思维(thinking-for-speaking)的假说。

本文通过实证研究对汉语在描述跨界运动事件对汉语的语言类型特征进行了补充和讨论。但由于本文的研究仅讨论了单语言,存在一定的局限性,未来更多关于跨界运动事件的研究可以对比汉语母语使用者和汉语二语使用者的差异性,或是多语言的跨语言类型比较,以进一步深入探索汉语语言特点。