循环支持对神经外科危重症患者循环功能和神经功能的影响研究

高 秀 荣

(平顶山河舞总医院重症医学科 平顶山 462500)

神经外科危重症以发病急骤、病情进展快及预后差为主要特点,近年来随着神经外科医疗技术发展进程的不断推进及治疗体系的日益完善,危重症患者救治率明显提高,患者循环功能的恢复及神经功能损伤的修复成为影响患者生存质量的主要因素。循环支持是目前神经重症领域的重要干预措施,主要通过生理功能调节、体液管理、营养干预等途径,从脑循环改善、神经元细胞保护、应激反应等多方面发挥改善机体循环功能及神经功能的作用,因而成为神经外科危重症患者临床护理的重要组成部分[1]。本文探讨循环支持干预的实施方法及在神经外科危重症患者临床护理中的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2020年6月-2021年6月我院神经外科收治的危重症患者90例为研究对象。病例纳入标准:(1)所收集的患者病历资料符合本研究要求;(2)将本研究方案告知患者或其家属,取得其同意。排除标准:(1)对本研究所实施的护理技术有禁忌症者;(2)有神经外科疾病史;(3)合并心肺肝肾等重要脏器严重疾病。临床分组:采用随机(随机数字表)分组法,分为C组和C+D+Y组各45例。两组患者基线资料比较(P>0.05),见表1。

表1 C组和C+D+Y组患者基线资料分布比较

1.2 方法

1.2.1C组

C组45例患者实施常规护理,即患者体征监测及维护、基础生理护理(口腔、皮肤、尿管等)、治疗相关护理配合、安全管理等。

1.2.2C+D+Y组

C+D+Y组45例患者在C组的基础上联合开展循环支持护理,具体干预措施:(1)循环监测:密切监测患者循环系统功能,通过对患者心电图(ECG)、呼吸频率、脉搏、血压、面色等特征的监测,准确判断患者微循环状态,一旦发生有ECG异常、脉搏降低、血压下降、面色苍白、肢端发绀等异常症状时,警惕循环障碍,及时告知医师予以对症处理。(2)维持电解质平衡:电解质参与体内许多重要的生理功能和代谢活动。临床上,颅脑损伤患者多合并有中枢性高热症状,造成机体肾血流量下降,毛细血管血压降低及肾小球滤过率减少,导致Na+、Cl-潴留在体内,诱发电解质紊乱,影响机体循环代谢功能。临床护理中通过对患者电解质体液平衡的动态监测,予以血钠、血钙及血镁及时补充,以维持体液和电解质平衡。(3)建立呼吸道防御屏障:颅脑损伤患者气管切开造成气道黏膜屏障功能下降,易诱发气道感染性炎症反应。临床护理中通过空气加湿装置等提高病房空气湿润度,并通过雾化、口鼻腔滴注盐水等促进患者呼吸道处于湿润状态,以维护气道屏障功能,预防感染。(4)减轻心脏负荷:危重症患者较低的体位可引起交感神经张力的增加,加重心脏负荷,抑制心脏活动,进而造成心脏舒张功能受损。临床护理中协助患者取半卧位(头高脚低),以减少回心血量,并避免心脏受压,调节循环功能。同时,积极预防心血管疾病相关的并发症,以减少心脏做功,降低心脏负荷。(5)维持体液和营养代谢:采用营养风险筛查简表(NRS-2002)予以本组患者营养风险动态筛查,根据评分结果,量表得分大于3分者在常规营养支持的基础上实施肠内营养干预。营养液输注过程中协助患者取半卧位,防止反流而误吸;并保持鼻胃管位置固定,防止意外脱管。输注速度应以患者耐受为依据,遵循由慢到快原则,初始速度约20mL/h,后逐渐提高至100mL/h。同时,危重症患者因多合并有营养物质代谢障碍,在营养支持过程中一旦供给量超过机体代谢负荷,则易加重脏器功能损伤和机体应激刺激,临床护理中应加强患者代谢功能检测,限制能量的供给,将其控制在20~26kcal/(kg·d),以促进营养吸收、代谢平衡[2]。

1.3 观察指标

1.3.1循环功能

护理前后,分别检测循环功能指标:包括心率(HR)、平均动脉压(MAP)、中心静脉压(CVP)。

1.3.2神经损伤因子

护理前后,检测血清神经损伤相关因子:包括神经特异性蛋白(S100β)、神经肽Y(NPY)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)。

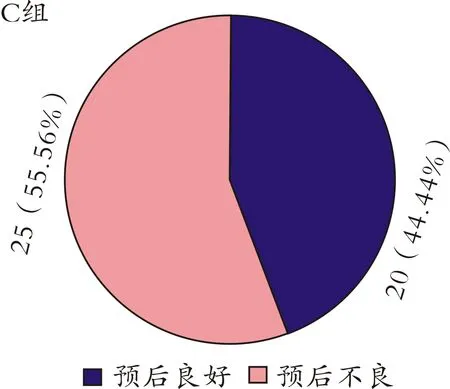

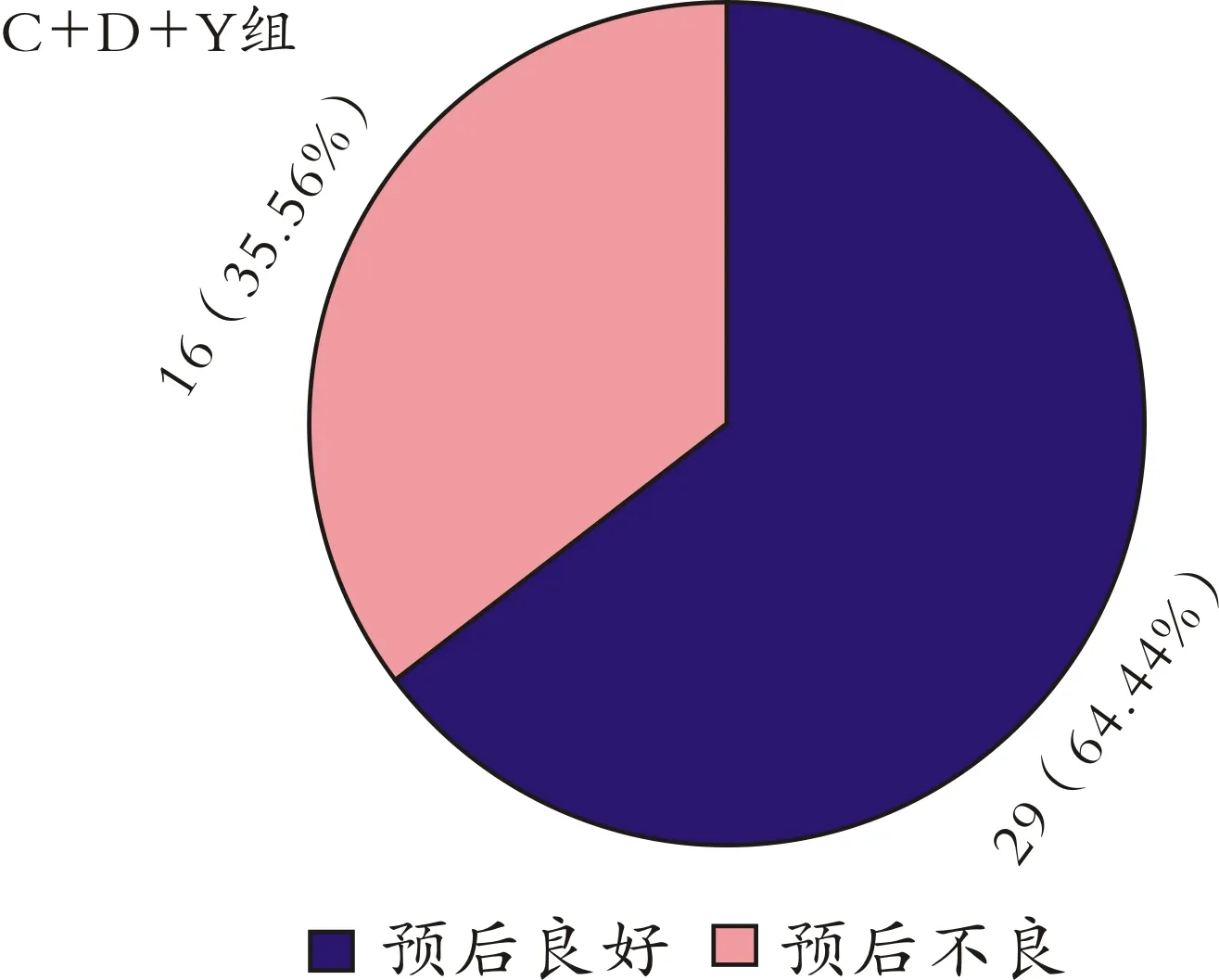

1.3.3临床预后

护理后6个月,采用GOS(格拉斯哥预后评分)评分标准予以患者临床预后评价。1~3分提示预后不良,4~5分提示预后良好[3]。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 循环功能

干预前两组患者HR、MAP、CVP指标值比较,差异均无统计学意义(t=1.045、0.873、1.242,P=0.813、0.998、0.735);干预后C+D+Y组患者HR低于C组(t=10.424,P=0.008),MAP、CVP均高于C组(t=9.576、10.535,P=0.011、0.007),见图1。

图1 C组和C+D+Y组患者干预前后循环功能指标比较

2.2 神经损伤因子

干预前两组患者血清S100β、NPY、NSE比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后C+D+Y组患者血清S100β、NPY、NSE均低于C组(P<0.05),见表2。

表2 C组和C+D+Y组患者血清S100β、NPY、NSE比较

2.3 临床预后

C+D+Y组患者临床预后良好率为64.44%,高于C组的44.44%(χ2=8.574,P=0.008),见图2。

图2 C组和C+D+Y组患者临床预后比较

3 讨论

2020年,中华医学会重症医学分会在《中华重症医学》中强调,危重患者在临床救治过程中应特别强调生命体征的稳定,因此必须施行全身管理,包括循环、呼吸、水电解质及营养管理[4]。21世纪中后期,国际领域上关于循环支持干预在循环功能保护中的应用研究日益增多,欧美、日本等许多医院已将其广泛应用于重型颅脑损伤患者的治疗中;与此同时,随着大量临床基础研究及动物实验的逐步开展,关于循环支持在神经损伤中作用机制的研究日渐深入,包括体外循环术中的脑保护、脑循环血流动力学、氧化应激损伤、受损神经细胞修复、炎症反应等,循环支持逐渐成为神经外科重症医疗体系的重要组成部分[5]。

本研究中,C组开展常规护理,C+D+Y组在C组的基础上联合开展循环支持干预,研究结果显示:护理干预后,C+D+Y组患者HR低于C组(P<0.05),MAP、CVP均高于C组(P<0.05),即通过循环支持的联合干预可有效提高患者的循环功能。循环支持护理干预在原有基础病的前提下,通过循环监测、维持电解质平衡、建立呼吸道防御屏障、减轻心脏负荷、维持体液和营养代谢等一系列支持措施的开展,提高患者生理储备功能,避免不良生命体征危及患者生命,或器官功能短暂或较长期发生紧急病理生理障碍,对维持患者生命体征,改善预后具有重要的作用[6]。同时,护理后,C+D+Y组患者血清S100β、NPY、NSE均低于C组(P<0.05)。其中,S100β是反映脑损伤的特异性生物标志物,NPY与脑梗患者神经功能缺损程度呈正相关,NSE是反映神经功能的敏感指标[7]。本研究结果提示,通过循环支持护理干预的联合开展可有效减轻患者神经功能损伤程度。临床上,脑出血患者及颅脑损伤患者一方面因血脑屏障受损,导致大量血浆大分子物质渗透至脑细胞间隙,造成颅内压升高及脑内稳态失衡,是导致脑组织及神经细胞损伤的重要病理特征[8];另一方面脑组织释放的各种促炎物质、细胞毒性物质及内源性有害因子是造成神经细胞损伤的重要介质。而循环支持干预可有效改善脑组织循环代谢功能,维护脑内稳态环境,抑制脑组织有害物质的释放,且能够从神经元路径着手,促进受损神经细胞的修复,从而改善患者神经功能[9]。同时,在营养支持方面,危重患者营养不良的发生率高达40%~100%,而营养不良造成患者生理储备功能下降、机体代偿性抗炎反应能力降低及免疫功能障碍,是造成预后不良的主要原因之一[10]。而在神经学领域,受损神经细胞的修复是一个复杂的生物过程,机体营养水平与营养物质的分泌,对促进神经细胞重新恢复或接近正常细胞水平具有重要的意义。如维生素B12被认为是修复神经系统的重要成分之一,而其他营养元素能有效维护神经系统稳定,促进核酸代谢和蛋白质合成,进而起到修复神经细胞的作用[11]。因此,危重症患者机体营养水平与神经功能密切相关,在循环支持护理干预中通过予以神经外科危重症患者合理的营养支持可提高神经营养生长因子水平,进而促进受损神经细胞的修复,改善患者神经功能[12]。

在临床预后方面,本研究中,C+D+Y组患者临床预后良好率为64.44%,高于C组的44.44%(P<0.05),即循环支持的联合干预可通过对患者循环功能的改善及神经损伤程度的减轻,改善患者预后。

综上所述,神经外科危重症患者临床护理中通过实施循环支持干预可明显提高循环功能,减轻神经损伤,避免不良预后。