基于5E 教学模式的初中物理情景化教学浅探

——以《浮力》教学为例

邹敏秀,郑友进

(牡丹江师范学院物理与电子工程学院,黑龙江 牡丹江 157011)

教学情境是教师在教学过程中创设的并作用于学生的、能够激发学生积极情感反应和学习动机的环境氛围和教学活动。在物理教学中,创设有价值的教学情境是物理教学改革的重要趋势和追求。5E 教学模式(5E Instructional Model)是由美国生物学课程研究会(BSCS)在20 世纪80 年代末提出的一种基于建构主义理论的“以学生为主体、以活动为中心”的具体化学习化教学模式。该模式主要包括吸引(Engagement)、探究(Exploration )、解 释(Explanation )、迁 移(Elaboration)和评价(Evaluation)五个环节。

问题起源于情境,情境又源自生活。物理学科知识本身就具有情境性。在初中物理教学中采用5E 教学模式进行情景化教学能够有效提升学生的物理创新思维及动手实践能力,丰富学生的认知活动和情感活动,帮助学生在学习过程中联系自己的生活实际,在具体的问题情景中分析和解决实际问题,对培养和提升学生的物理学科核心素养具有积极意义。要想用好5E 教学模式的策略,首先必须深度把握5E 教学模式的各个环节的特征,从特征中挖掘出5E 教学模式的精髓,通过切实相关的情景创设引导学生自主建构新知,以完善物理知识体系的学习提高学习效率。基于以上分析,本文笔者在介绍5E 教学模式进行初中物理情景化教学的各个环节的过程中,以人教版八年级下册第十章第1 节《浮力》的教学内容为例,探索5E 教学模式在初中物理的情景化教学中的实际应用,以期为我国的物理教学实践提供借鉴与参考。

一、创设生活化的教学情境,“吸引”学生从课堂走向生活实践

吸引环节是5E 教学模式的起始环节,在整个物理教学过程中起着关键性的作用。建构主义认为学习是一个意义建构的过程,是学习者通过新、旧知识经验的相互作用,形成、丰富和调整自己的认知结构的过程。所以在教学过程中,教师可以从已有的、熟悉的生活经验出发,通过创设生活化的物理教学情境,如视频情境、实验情境、故事情境、悬念情境、音乐情境等,吸引学生的注意,激发学生的学习热情,引起学生主动求知的欲望。这样可以将学生已有的经验与目前的活动经验联系起来,引发学生积极思考,主动建构新知识,进而将学生吸引到课堂学习任务中,充实教学内容,引导学生从课堂走向生活实践。

例如,在进行《浮力》这一节的教学时,为了吸引学生对教学任务产生兴趣,激发学生对浮力知识的学习动机,在开始教学时,教师应该先为学生创设与学生生活、已有认知水平和能力相适应的教学情境。教师利用多媒体播放 “自由号海上漂浮城市”的视频,从与时俱进的科技前沿实际问题中引入新课,并提问学生为什么“自由号”可以漂浮在海面上而没有沉到海底呢?这时学生会根据日常生活经验得出,水对船有浮力。教师此时让学生列举出日常生活情境中其他更多关于浮力的例子并进行说明,以此引导学生对浮力有初步的认识,使学生主动参与到本节课的学习情境中设身处地地思考问题。学生根据平时自身的生活经验,会纷纷参与到课堂中列举出很多不同的具体实例,教师此时再在多媒体课件上及时播放竹筏、轮船、热气球、救生圈、潜水器等图片,从而自然地引入本节课的学习主题——浮力。通过观看视频和悬疑设问创设教学情境,从学生的生活实际入手对问题进行思考,吸引学生从课堂走向实际生产生活,引起学生对生活中浮力相关现象和问题的关注,进入学习情景。

二、主动“探究”问题情境,促使学生积极思考

探究是5E 教学模式的中心环节,也是整个学习环模式中的主体部分。学生提出问题后,教师应引导学生根据问题情境中原认知与新认知之间的认知冲突进行自主探究,使学生在问题情境的探究学习中体会物理学习的乐趣和魅力所在。美国著名教育家杜威就主张应该让学生“从做中学”“从经验中学”。学生主动探究的过程正体现了物理教学过程中的学生自主性和积极参与性,是学生逐步建立科学物理观念的重要过程。既有利于学生在情境教学的学习中形成清晰的知识网络框架和系统的逻辑结构,也有利于培养其科学态度和科学探索精神。教师此时应转换自己的角色,以学生为中心,成为学生探究性学习的积极引导者和促进者。教师可以通过情景化的实验活动引导学生进行探究。事实上,许多物理实验本身就极具情境性和趣味性。在这个环节,教师应善于把握启发诱导的最佳时机,鼓励学生勇于质疑提问,引导学生积极思考、勇于创新、敢于展示,使学生学习物理知识的过程成为学生趣味探索的过程。

(一)问题情境探究一

教师将乒乓球放入烧杯中的清水里,让学生观察其浮沉情况,并让学生用手轻轻按压乒乓球,让学生感受当用手把乒乓球往下压时手有什么感觉?询问学生乒乓球此时受到什么力?力的方向如何?教师请各小组同学分别派小组代表在黑板上划出乒乓球的受力示意图。小组代表在黑板上划出乒乓球的浮力示意图之后,教师继续引导学生:“浮在水面上的物体会受到浮力的作用,那在水中下沉的物体会不会受到浮力的作用呢?”此时一部分同学会回答在水中下沉的物体也会受到浮力的作用,但是另一部分同学由于在脑海中存在错误的迷思概念,则会回答不会受到浮力的作用。在这一环节,教师为学生提供弹簧测力计、烧杯、塑料圆柱体杯、乒乓球、清水、酒精、钩码、细线等实验器材,让各小组同学讨论得出验证在水中下沉的物体有没有感受到浮力的方法。经过各小组认真思考和讨论后,小组之间归纳统一得出用称量法计算浮力的方法,即先用弹簧测力计记录钩码在空气中测得的重量,再用弹簧测力计把钩码拉着慢慢浸入水中,直至浸没,此时观察弹簧测力计中的读数变化情况,就可以判断在水中下沉的物体是否有受到浮力的作用了。随后,教师将回答会受到浮力和回答不会受到浮力的同学分成两组,分别进行实验,验证各自的观点和方案。在问题情境的探究中,经过同学们的实验验证,实验结果表明:不仅浮在水面上的物体会受到浮力的作用,在水中下沉的物体也会受到浮力的作用。

在这个环节中,教师从学生熟悉的乒乓球入手,让学生动态观察,在问题情境的探究中让学生感受浮力的大小和方向。通过验证在水中下沉的物体也会受到浮力的作用,从而完善对浮力的认知和理解,逐步建立科学的物理观念。在问题情境的探究中将浮力概念生成的过程层层递进,环环相扣,增强物理教学的严谨性。

(二)问题情境探究二

教师在烧杯中放入足量的清水,将鸡蛋放入装有清水的烧杯中,引导学生观察其现象。学生经过观察后,会发现鸡蛋在烧杯中沉了下去。随后,教师往烧杯中加入足量的食盐,待食盐慢慢溶解后,学生会观察到烧杯中的鸡蛋又浮了起来。此时教师提问学生:“烧杯中的鸡蛋为什么一开始沉下去之后又浮起来了呢?这说明浮力的大小可能跟哪些因素有关?请同学们在小组内进行分析讨论。”学生根据教师提出的问题,积极思考、大胆猜想和假设,探讨关于浮力大小的影响因素。经过激烈讨论后,对于浮力大小的影响因素学生可能会有以下几种猜想:

(1)浮力大小和液体的密度有关;

(2)浮力大小和物体排开液体的体积有关;

(3)浮力大小和物体浸没在液体中的深度有关;

(4)浮力大小和物体的密度有关;

(5)浮力大小和物体的体积有关。

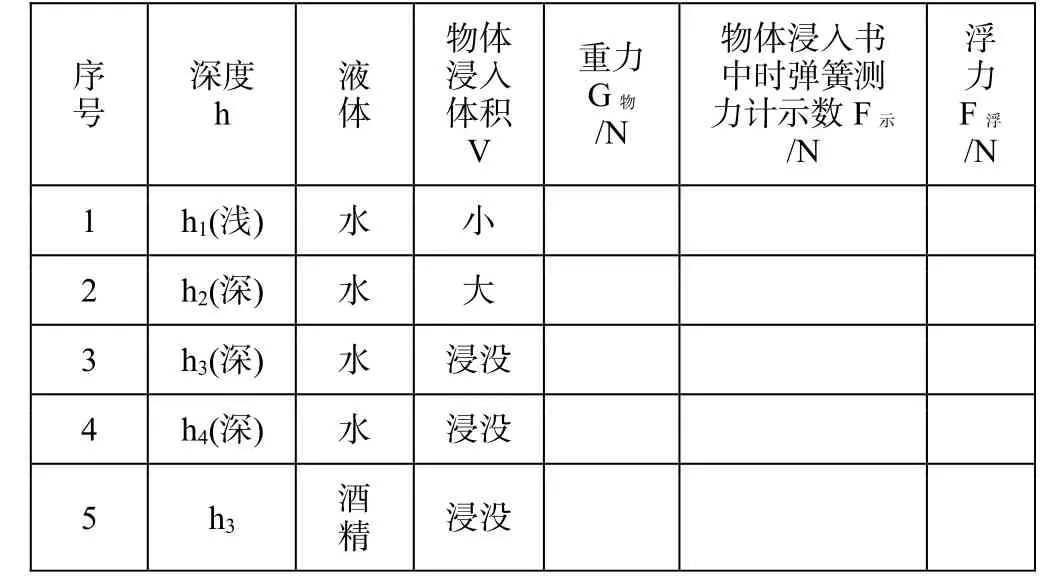

这时教师引导学生采用控制变量法分别设计实验进行探究,观察实验现象、验证猜想。学生在小组内交流讨论实验结果,教师及时给予正确指导,引导学生对实验结论进行分析、归纳和总结。

从鸡蛋的浮沉现象中以学生为中心探究问题情境,促使学生主动思考,自主实验,培养学生的实验操作能力和归纳总结能力。教师适时有效引导,合理启发学生的科学思维,从而有效得出浮力大小的影响因素,帮助学生理解知识,掌握技能。

三、科学“解释”问题情境,有效引导学生建构完整的知识体系

学生知识体系的建立是一个不断建构、逐渐完善的动态发展过程。学生在学习物理新知识之前,头脑中会有许多原有的知识经验与现实情境相悖的情况,从而产生认知冲突。所以针对问题情境中的问题,在解释环节教师应充分发挥教学的主导作用,组织学生在探究过程获得的实践经验的基础上,及时对探究结果进行解释,形成初步的正确认知。之后,教师再层层深入,拓展学生思维,对学生获得的认知概念和理论知识进行系统、科学地解释。在这个过程,学生在问题情境的解释中以自我建构的方式学习结构中的知识,并通过知识间的不断完善和再建构,学以致用,将错误的生活经验转化为科学正确的物理知识结构。本环节在“5E”教学模式中起着承上启下的链接作用,既有助于后续教学过程的顺利开展,也有助于提高学生对教学内容的理解和认识,为学生后续知识的迁移运用奠定基础。

最后,学生分析归纳上述浮力实验得出实验结论。学生在探究环节中已经对浮力的相关知识进行了实验探究和验证,难点和重点已经突破,所以在解释环节中教师应引导学生及时对知识进行梳理和归纳总结,帮助学生“释疑”和“解惑”,使学生在脑海中建构完整的知识体系。

四、拓展学生思维,将知识灵活“迁移”至其他问题情境

迁移环节是5E 教学模式的情境应用环节。学生学习到的知识既可以水平迁移到同一学科的学习经验中,也可以纵向迁移到不同学科之间的学习经验上。在迁移环节中,教师应鼓励学生发散思维、自主想象,将已经学习过的知识拓展应用到其他的学习活动和问题情境中,建立起旧概念和新概念之间的联系,使物理知识在学生的头脑中完整牢固地生长。教师还可适当拓展概念的外延,完善知识体系,用新建构的知识解决新的问题情境,渗透物理与实际生活密不可分的科学态度,加强对新知识的理解和拓展应用。

学习了《浮力》知识之后,教师应进行情境教学强化,引导学生学会将浮力知识迁移运用到其他问题情境中。教师可以引导学生“节日气球、热气球里面充的是什么气体?里面充的这种气体的密度比我们日常呼吸的空气密度大还是小?是什么原因让它们可以上升到天空中?”“大家都在电视上看到过或者在日常生活中坐过船,有一些用木头做的船把树干挖空制作成独木舟的好处是什么?”“我们在浴缸中洗澡时,只要用手轻轻推动浴缸底部,人的整个身体就很容易能被抬起,而在地面上我们如果想这样把自己抬起来的的话却很困难,这是什么原因呢?”“在我们的日常生活中有哪些增大浮力和减小浮力的方法?”教师积极挖掘能够帮助学生进行知识拓展的问题情境,利用浮力知识解决新情境中的问题,让学生体会到“物理来源于生活又运用于生活”的本质,促进学生对浮力知识的同化和顺应。

五、运用多元化的情境“评价”方式,优化教学效果

评价环节贯穿和渗透在5E 教学模式各个教学活动的始终。学生的创造力和潜能是无穷无尽的,学生的潜力能不能得以有效挖掘和发挥,都与评价密切相关。本环节的评价既是对教学情境各个环节的反思和总结,也是检验和反馈教师教学活动有效性和学生学习效果的重要方式。如教师创设的情境是否能引起学生原认知与新认知之间的认知冲突、是否能引导学生建构科学合理的认知结构、是否能引导学生科学思维的有效形成等,都需要进行评价。情境评价贯穿教学情境的始终,从形式上来说,属于过程性评价,注重学生的综合能力的提升和物理学科核心素养的培养;从评价的目的上说,属于发展性评价,指向学生的全面发展。所以在对物理教学情境进行评价时,教师应采用多元化的评价方式从多个维度科学合理、客观公正地评价教学过程,及时查漏补缺,优化教学效果。

这里的评价方式可以是正式评价,也可以是非正式评价,再或者是正式评价与非正式评价相结合。如在学习浮力的教学情境过程中,教师可以对学生采用随堂随机提问或课堂教学评价表等方式对学生的学习认知、学习感受、学习内驱力等获得了解,及时反馈学生的学习情况和教学效果,帮助学生巩固提升。学习完《浮力》这一节的知识之后,学生之间也可以采用学生自评、小组内互评或教师点评、习题测评等方式对这一节知识的收获进行检验和评价。

六、总结

5E 教学模式的各个环节既相互独立,又彼此相互联系、相辅相成。本文采用情景化的教学方式对5E 教学模式的各个环节进行探索和运用,将学生的情感活动和认知活动有效地结合起来,由浅入深、层层渗透,符合学生的心理认知特点和结构,能有效培养学生的物理核心素养,对初中物理教学具有一定的参考意义。