中日经济关系50年:从友好合作到互惠共赢

张玉来

2022年在中日关系迎来邦交正常化50周年之际,国际政治格局正在发生翻天覆地的变化。俄乌冲突令全球化陷入僵局,“逆全球化”和“慢全球化”成为国际媒体乐用的关键词。作为既有全球化重要缔造者的美国决心重构新版本的全球化——“不仅需要高效率和低成本,还需要韧性”(1)〔日〕 藤井彰夫:《全球化,变了!》,日经中文网,2022年5月20日。https://cn.nikkei.com/columnviewpoint/column/48608-2022-05-20-05-00-59.html?start=0.,美国所主导的“印度太平洋经济框架”(IPEF)也于5月23日在东京启动,占世界国内生产总值(GDP)四成的13个国家加入了这个旨在“替代中国方式”的新框架(2)〔日〕 大越匡洋:《美国主导抗衡中国框架启动,13国参加》,日经中文网,2022年5月24日。https://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/48648-2022-05-24-09-16-20.html.。中日早在2008年就全面推进战略互惠关系达成了广泛共识,却在“知天命”之年,两国关系走到了重新选择何去何从的十字路口,两国经济关系合作正面临严峻考验。

一、中日友好氛围下政府援助与对华投资

相对于政治关系而言,中日之间的经济交往早了整整20年。1952年6月,中国国际贸易促进委员会主席南汉宸与日本出席莫斯科国际经济会议代表高良富、中日贸易促进会代表帆足计、中日贸易促进议员联盟理事长宫腰喜助共同签署了第一次《中日民间贸易协定》,确立了总计6000万英镑的双边贸易规模。(3)「日中民間貿易協定」、鹿島平和研究所編:『日本外交主要文書·年表』(1)、原書房1983年版、第518—519頁。在第四次贸易协定之后,于1962年11月廖承志和高碕达之助签署了民间贸易协定《中日长期综合贸易谅解备忘录》(又称“LT贸易”协定)。然而,无邦交的政治关系严重限制了两国经济关系的深入发展,1971年中日贸易总额仅9.01亿美元。(4)『日中貿易額の推移(通貨実績』、外務省ホームページ。https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/boeki.html.

(一)经济力量推动邦交正常化

在中日恢复邦交的过程中,日本经济界发挥了重要作用。1971年9月,关西财界代表团首次访问中国,代表团表示中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府,期待中日实现邦交正常化以推动两国间的经济交流。同年11月,东京经济界人士访华之后也向日本政府建议应创造两国早日实现邦交正常化的条件。1972年8月,担任经济团体联合会副会长、新日铁会长稻山嘉宽组团访华,而此前他与国际贸易促进委员会专务理事田中修二郎积极策划成立“中国亚洲贸易结构研究中心”。

经济界的态度直接影响了作为日本政府经济主管部门的通产省,时任通产大臣的中曾根康弘提出设立半官半民性质的“日中经济中心”构想,作为日方协调对华贸易的一元化窗口。1972年9月,中日发表联合声明,两国实现邦交正常化。11月,在通产省的支持下,日本经济界成立了“日中经济协会”(JCEA)。翌年,该组织合并了完成历史使命的LT贸易事务所,从而继承了松村谦三、高碕达之助等先贤的对华经济理念。

实现邦交正常化之后,中日两国政府开始探讨签署贸易协定的问题。当时,日本政府尚未形成明确的对华方针,但期待中日贸易协定能够超过中国与西欧各国以“最惠国待遇”为核心的一般协定水平,希望由日中经济协会作为与中方沟通的窗口。1974年两国缔结《中日贸易协定》,1978年签署《中日长期贸易协议》,两者的不同点在于:前者有效期3年,缔约方为两国政府;后者有效期8年,设定100亿美元的目标贸易额,缔约方为两国政府指定成立的民间机构“中日长期贸易协议委员会”,中方负责人为刘希文,日方负责人为稻山嘉宽。(5)「日本国と中華人民共和国との間の貿易に関する協定」(1974年1月5日)、鹿島平和研究所編:『日本外交主要文書·年表』(3)、原書房1985年版、第664—665頁。「日中長期貿易取り決め書」(1978年2月16日)、『日中関係基本資料集:1949年—1997年』、霞山会1998年版、第507—508頁。

(二)“资源换技术”与政府援助项目

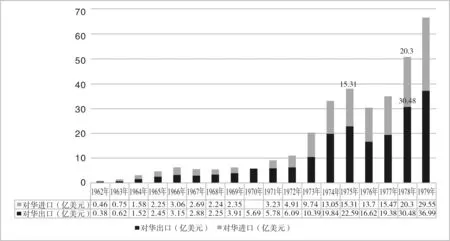

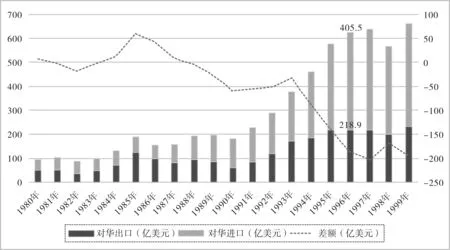

实现邦交正常化之后,中日贸易出现快速增长之势,显现出政府推动与半官半民模式的显著区别。1973年中日贸易总额突破20亿美元(见图1),达到1962年缔结“LT贸易”协定时的24倍,同比上年增幅83%(其中,中国对日出口增幅高达98%)。

从当时的中日贸易结构来看,具有“资源换技术”的显著特征。在第一次石油危机(1973年10月)冲击下,日本希望扩大对华能源资源进口。1974年1月,周恩来总理告诉来访的大平正芳外相“1973年中国原油产量已经达到5000万吨”。在此背景下, 日本通产省形成了确保对华进口资源的战略方针。(6)〔韩〕 林載桓:「対中円借款開始決定の一考察——1970年代日中経済関係の文脈」、『本郷法政紀要』2005年。1975年石油出口额已经超过中国对日出口总额的一半,达到约8亿美元规模。相反,日本对华出口则以大型成套生产设备和钢材为主,具有鲜明的技术特征。1976年之后,中国工作中心开始转向经济建设,对日本技术进口需求扩大。当时中日贸易呈现日本出超的状况,最高值的1978年甚至超过10亿美元规模(见图1)。

图1 1962—1979年中日贸易发展情况资料来源:「日中貿易額の推移(通関実績)」、外務省ホームページ。https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/boeki.html.

1978年改革开放之初的中国,面临外汇储备严重不足问题,如上海宝山钢铁厂就因外汇短缺而难以支付引进外国先进成套设备的费用,时任日本钢铁联盟会长的稻山嘉宽向大平正芳内阁建议支持中国工业现代化建设。起初,大平首相本人以及外务省、大藏省的态度都很消极,主要是担心援助中国会影响日本与其他西方国家间的关系。1979年邓小平副主席、谷牧副总理先后访日,进一步推进了中日关系。在接见谷牧时,大平首相提出了对华经济合作的“大平三原则”,即一是与欧美相协调;二是考虑与东盟各国的合作关系;三是不进行军事方面的合作。之后,日本政府派遣调查团访华并完成《日中经济关系长期展望》。该报告强调对华贸易对于日本产业结构调整以及能源政策的重要性,指出应统合日本国内各种对华渠道,实现一元化。经过通产省与外务省的协调,由大平首相拍板,形成了对华日元贷款方案:一是对石臼所港等6个建设项目提供贷款;二是首年度提供500亿日元贷款,此后分年度协商进行;三是非约束性贷款原则。1979年开始日本对中国提供政府开发援助(ODA),截至2019年日本对华提供日元贷款总额33,165亿日元(213项)、无偿援助资金1,398亿日元、技术合作1,856亿日元,三项合计36,419亿日元。(7)『日本の対中国ODA概要』、国際協力機構中国事務所、2021年7月。https://www.jica.go.jp/china/office/others/pr/ku57pq0000226edm-att/Japans_ODA_to_China.pdf.ODA项目不仅为中国带来非常宝贵的外汇资金,同时也提供了经济发展不可或缺的先进技术,对中日两国贸易发展以及日本企业对华投资都发挥了重要推动作用。

(三)邓小平访日与第一次对华投资热潮

1978年10月,邓小平率团对日本进行长达8天的访问,正如他在记者会上所言,此行目的之一是“要向日本学习”。(8)《1978年邓小平访日开创中国国家领导人访日先河》,人民网,2014年8月18日。http://japan.people.com.cn/n/2014/0818/c35467-25485407-3.html.邓小平访问了东京、京都、奈良、大阪四个城市,参观了新日铁、松下、日产等公司。在松下公司参观时,他直接邀请松下幸之助为中国现代化建设提供帮助。第二年,邓小平接见访华的松下时,再次敦请其帮助中国改造落后的电子工业。经过一系列努力,1987年北京松下彩色显像管有限公司成立,成为当时最大的中日合资企业。松下电器公司先后向中国企业提供了近200项技术合作项目,通过技术培训、赴日研修、共同经营等多种方式,为中国电子工业培养了一大批技术和管理人才。

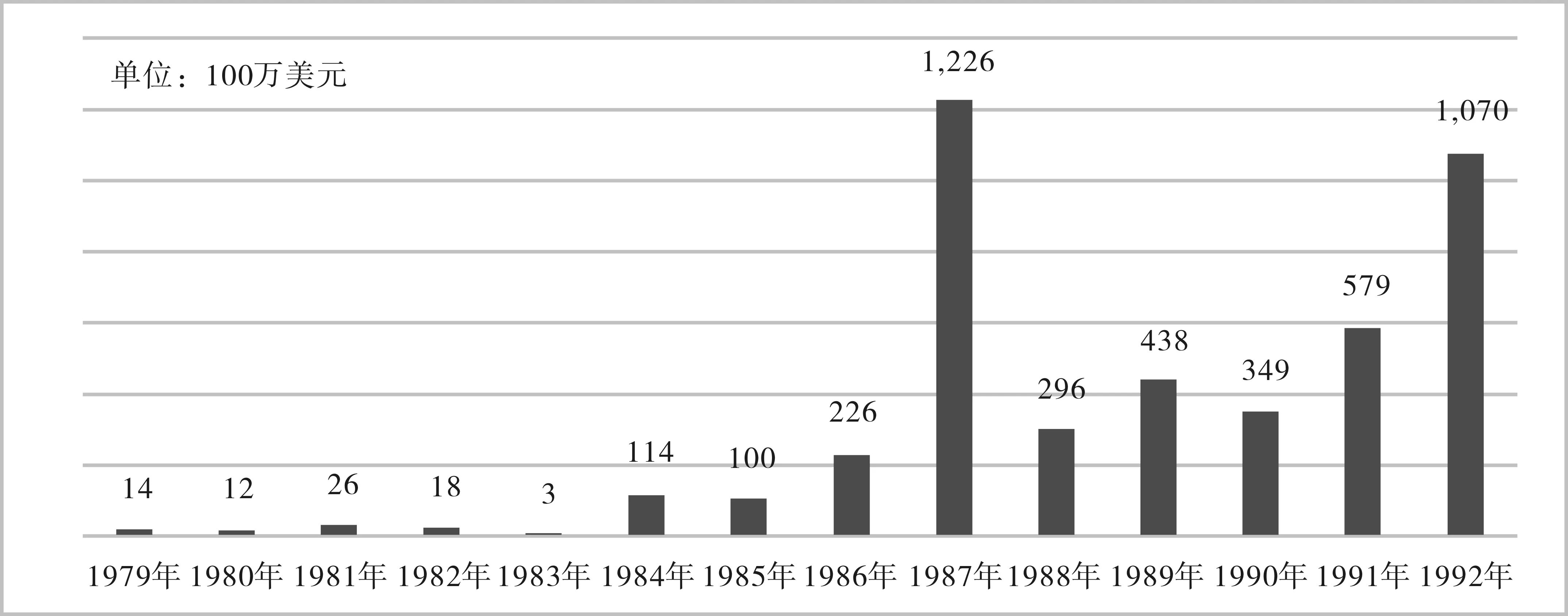

日本对华投资最早的两个项目分别是彩色电视机国产化项目和上海宝山钢铁厂项目,后者是当时规模最大的成套设备引进工程,到1985年完成第一期工程。此外,还有一些友好商社在华投资设立办事处。在广场协议签署之后的日元升值推动下,形成了第一次对华投资热潮,1987年对华投资超过12亿美元,是上年度的6倍(见图2)。当时,日本企业对华投资的目的就是建立海外生产据点,以此来大幅降低生产成本,属于生产转移型投资。

图2 1979—1992年日本对华直接投资资料来源:「日本の直接投資(国際収支ベース、ネット、フロー)国·地域別」、日本貿易振興機構ホームページ。https://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/fdi/.

二、全球化浪潮下的“中国机遇”与“政冷经热”

1991年圣诞节,由于苏联解体而导致全球格局发生巨变,二战后形成的雅尔塔体系瓦解,美苏两大阵营对峙的冷战格局结束,世界开始进入全球化时代。此时的日本国内经济则因泡沫经济崩溃而陷入衰退,企业被迫进行大规模改革,国际化经营成为企业转型的重要特征之一。在中国,邓小平“南巡讲话”再次向世界表明中国将继续坚定不移地走改革开放之路,在此背景下日本对华投资出现第二次热潮。

(一)“南方谈话”与第二次对华投资热潮

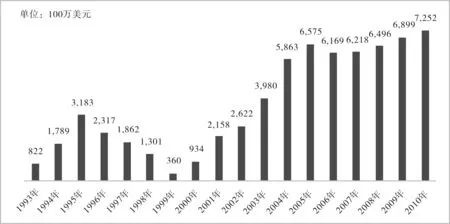

1992年1—2月,邓小平巡视深圳等地,发表重要讲话,重申改革开放的基本路线。在此背景下,中国继续推行引进外资政策,并加速市场化改革。此时的中日关系继续向好,标志之一是1992年10月日本天皇首次访华。这些因素推动了日本企业以广东省等华南地区为中心,掀起了第二次对华投资热潮。当时,中国基础设施建设不断走向成熟,投资重点转向电子产业以及机械产业领域。1995年日本对华投资突破31亿美元,成为第二次对华投资热潮的峰值。由于1997年爆发亚洲金融危机,1998年对华投资降至13亿美元,1999年降至低谷,仅为3.6亿美元(见图3)。

图3 1993—2010年日本对华直接投资资料来源:「日本の直接投資(国際収支ベース、ネット、フロー)国·地域別」、日本貿易振興機構ホームページ。https://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/fdi/.

从两国贸易状况来看,1991年中日贸易额突破228亿美元,在对华投资的拉动下两国贸易关系步入快速增长轨道。1996年中日贸易突破600亿美元关口,而且日本对华贸易入超也呈现常态化趋势(见图4)。

图4 1980—1999年中日贸易发展情况资料来源:「日中貿易額の推移(通関実績)」、外務省ホームページ。https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/boeki.html.

(二)加入WTO与第三次对华投资热潮

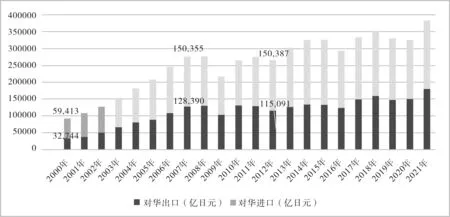

2001年中国加入世界贸易组织(WTO),融入世界经济体系,逐步发展成为“世界工厂”,大量跨国公司在中国投资。以中国的廉价劳动力和庞大市场为目标,日本企业掀起第三次对华投资热潮。2001年日本对华投资迅速回升至21.58亿美元,至2003年几乎倍增逼近40亿美元,2005年突破65亿美元,之后稳定在60亿美元以上规模(见图3)。在贸易方面,从中国加入WTO至世界金融危机爆发前的8年间,中日贸易额从2000年的9万亿日元增至2007年的27万亿日元,规模扩大了3倍(见图5)。

图5 2000—2021年中日贸易发展情况资料来源:「過去の報道発表資料(2000—2015年)」、財務省貿易統計ホームページ。https://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/kako/happy.htm;「過去の報道発表資料」、財務省貿易統計ホームページ。https://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/happyou.htm.

然而,与两国经济合作不断升级趋势相反,世纪之交的中日关系却掉头下行。1996年7月开始,日本右翼团体先后4次登上钓鱼岛,引发中国民众的保钓运动。同年7月29日,桥本龙太郎首相参拜靖国神社,这是时隔11年日本首相再度参拜。2001年4月小泉纯一郎担任首相后连续6年参拜靖国神社,令中日关系迅速冷却,两国间出现“政冷经热”现象。

(三)东日本大地震与第四次对华投资热潮

2010年9月发生的“撞船事件”,致使2006年以来两国间的“破冰之旅”(安倍访华)、“融冰之旅”(温家宝访日)、“迎春之旅”(福田访华)、“暖春之旅”(胡锦涛访日)等一系列外交努力成果被破坏。到2012年,日方导演的“购岛”事件引发中日“岛争”,使两国关系跌入谷底,日本国民对华“亲切感”从1979年的78.6%,下滑至2013年的14.8%。(9)「外交に関する世論調査」、内閣府ホームページ、2022年1月22日。http://honkawa2.sakura.ne.jp/7900.html.

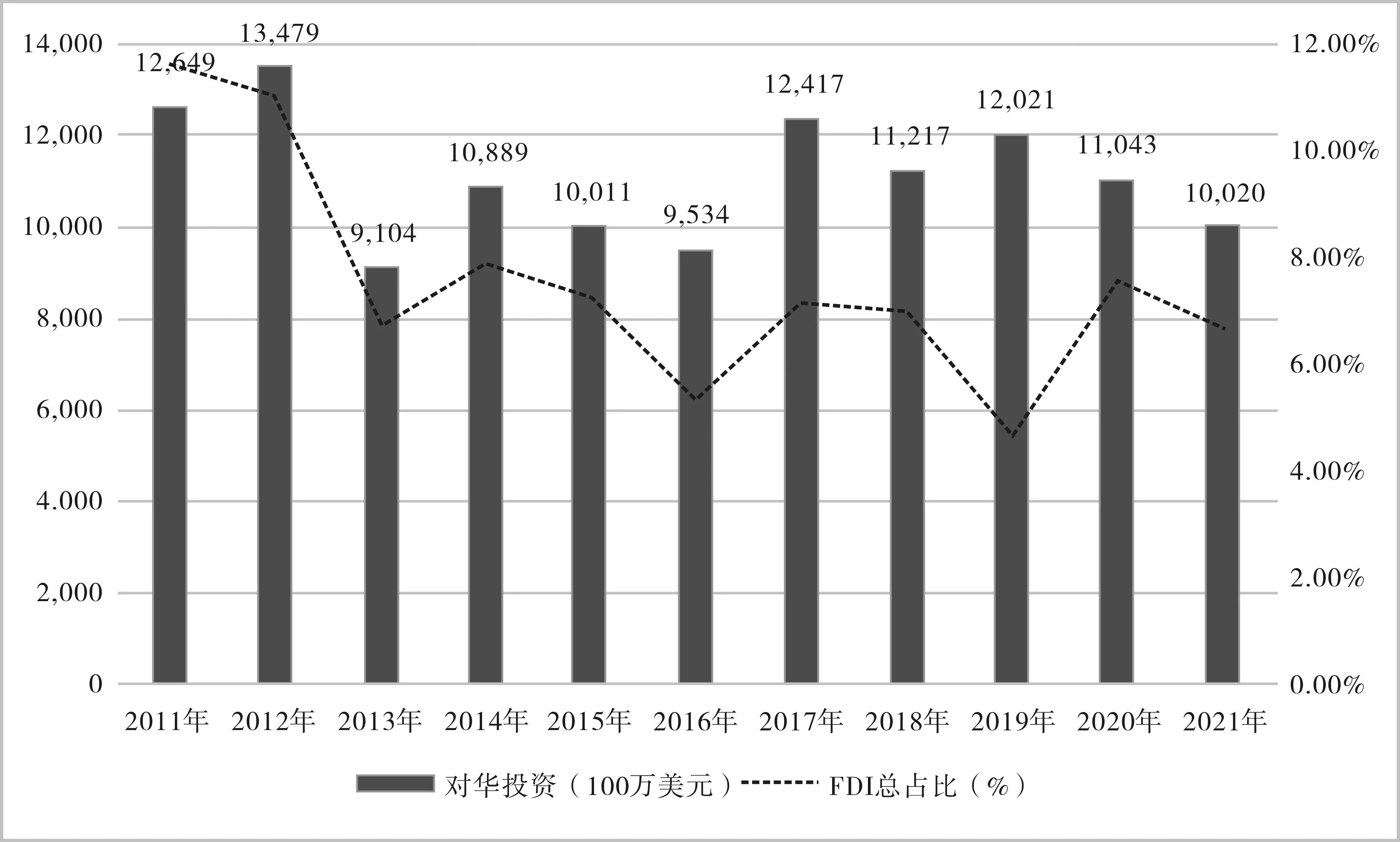

然而,在上述“政更冷”背景之下,又出现了“经更热”的现象,特别是2011年日本发生3·11东日本大地震之后,国内产业环境陷入所谓的“六重苦”(10)日本产业“六重苦”,是指当时日本企业面对日元升值、高法人税、落后的自贸协定签署率、劳动法以及环保压力“五重压力”,以及地震造成核电停运而形成的电力不足和电价高涨。困境,很多日本企业选择“离开日本”,对华投资成为重要选项。2011年当年日本对华投资就突破百亿美元大关,达到126.49亿美元,同比上年(72.2亿美元)大增75%,占日本对外直接投资总占比近12%。之后,尽管受中日“岛争”事件冲击,2013年日本对华投资再次跌破百亿美元,但是2014—2021年间日本对华投资基本稳定在100亿美元规模,年均约为109亿美元(见图6)。

图6 2011—2021年日本对华直接投资资料来源:「日本の直接投資(国際収支ベース、ネット、フロー)国·地域別」、日本貿易振興機構ホームページ。https://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/fdi.html.

三、互惠共赢是中日经济关系的基本特征

“经济是中日关系的压舱石”。对于日本而言,中国不仅是其最大的贸易伙伴,也是最重要的投资目的地,不仅中国市场成为日本企业盈利的最重要来源,中国游客也成为日本入境旅游市场的最重要支持群体。对于中国而言,在发达国家中对华投资最多的就是日本。在华日资企业“业务网点数”多达3.3万家,成为中国经济运行的重要构成部分,在就业、税收、技术进步等方面都有重要贡献。

(一)中日贸易的全球价值链特征

中日贸易体现出显著的全球价值链特征,印证了中日两国不仅深深融入全球价值链体系并成为其重要构成部分,中国扮演了“世界工厂”的角色,而日本则既是“世界工厂”的重要“供应商”,也通过投资而成为“世界工厂”的组成部分。

以2021年中日贸易为例,进口总额增至3714亿美元(同比增幅17%),日本是我国仅次于美国的第二大贸易国。从进口来看,我国台湾、韩国和日本是中国进口超过2000亿美元的三大独立经济体(分别为2499.8亿美元、2134.9亿美元和2055.5亿美元,而作为中国最大贸易伙伴国的美国进口为1795.3亿美元),占我国进口总额的25%,加上东盟占比将近40%,充分体现了东亚生产网络的基本特征。(11)《2021年12月进出口商品主要国别(地区)总值表》,中华人民共和国海关总署网站,2022年1月14日。http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/4122070/index.html.

仅就我国从日本进口的商品种类而言,依然是以生产设备及原材料等中间产品为主。具体而言,2021年进口占比最多的电机电气设备及其零件占26%,进口额541亿美元;其次是核反应堆、锅炉机械及部件,占21%,进口额441亿美元;占比第三位的是光学及精密器械等。

(二)中日产业链和供应链相互依存

中日产业链和供应链相互依存的特征非常显著,特别是伴随着中国作为“世界工厂”,产能仍在不断扩大之际,作为世界级零部件供应商的日本,与中国的经济关联也在不断加深,呈现出多渠道化、多自变量化等新特点。

多渠道化,是指在传统的贸易与投资之外,中日经济关联还体现在服务贸易、跨境电商、第三方合作,以及人员往来等迅速发展的新特点。具体表现为:一是中日贸易仍在扩大,以日元统计来看,2012年以来的10年间中日贸易总量增加了44.4%(见图5)。二是日本对华投资稳定在高水平上,自2012年突破134亿美元以来,一直维持在100亿美元上下(见图6)。截至2021年底日本对华投资余额1534亿美元,位居西方七国集团(G7)之首。三是服务贸易增长迅猛,其中中国对日技术进口2021年度突破78亿美元,对日出口近23亿美元;旅游收支规模更大,在新冠肺炎疫情发生前访日中国人近1000万人,来华日本人近300万人。四是跨境电子商务交易仍处于单向度特征,日本对华出口已达1.6万亿日元,而中国对日出口仅为312亿日元。五是第三方合作迅速拓展,以2018年中日第三方合作论坛的召开为标志,第三方市场成为中日经济合作的重要渠道。六是劳务层面的人员往来发生重要变化,人才流向从中国向日本的单向度变成了双向流动的双向度,例如最近日本科学家藤岛昭院士团队加盟上海理工大学,丰田日产等日本企业顶尖人才流向中国企业。另外,还有一些日本年轻人选择在中国就业生活,如定居南京的日本纪录片导演竹内亮等。

当然,中日产业链和供应链的“双链”依存也出现了很多不确定性影响因素,即走向了“多自变量化”。近年来,对影响和冲击中日经济融合的自变量越来越多,如“双碳”约束等地球环境问题、可持续发展目标、俄乌冲突等。当然,这些因素也带来新的机遇,如“双碳”约束下中国电动车发展呈现跃进态势。美国特斯拉、日本日产等外资企业试图抓住机遇,前者在上海,后者在大连,都出现了所谓“二倍速”(12)“二倍速”,用来形容投资项目落地之快。投资行为。同样,劳动者权益、人权等因素也产生了负面影响,如很多日企被迫在“新疆棉”问题上“站队”。

(三)区域一体化拓展中日合作新空间

2022年1月,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效,一个拥有世界人口三成、世界GDP三成、贸易总量三成的巨大贸易圈诞生,这是覆盖整个东亚地区的第一个贸易协定,堪称区域一体化进程的重要里程碑。

区域一体化拓展了中日合作新空间。首先,RCEP有望成为地区合作的催化剂,而且该协定具有自我进化能力,它将每5年修改完善一次;RCEP还设有秘书处,听取企业提出的问题或意见。其次,东亚地区仍然具有很多独特优势,是世界最具活力的地区,成功地吸引了世界500强企业投资,同时国际政治力量在此角逐,形成地缘政治风险;2019年中日韩三国GDP之和首次超过美国,对世界经济占比不断提高;中国作为“世界工厂”,对全球贸易形成巨大影响力;各国经济增长潜力仍然很大,未来增长势头继续被看好;东亚各国产业互补、国际分工体系发达,形成了以中间产品为主的区域内贸易。

四、新时代的中日经济合作面临严峻挑战

2019年6月,在大阪二十国集团(G20)峰会上中日达成两国关系未来发展“十点共识”,双方共同致力于构建契合新时代要求的中日关系,成为两国交往的新目标。同年12月,在第八次中日韩领导人会议上,中日双方再次确认一致同意构建契合新时代要求的中日关系。(13)《习近平会见日本首相安倍晋三》,新华网,2019年12月23日。http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-12/23/c_1125379559.htm.然而,在中日关系迎来邦交正常化50周年之际,国际政治格局正在发生新的重大变化。新冠肺炎疫情的发生和持续打乱了中日关系的恢复进程,中美竞争格局并没有因为拜登政府上台而得到改善。在世界大变局之下,中日经济合作步入新的转折点,机遇、挑战以及各种可能性都浮出了水面。

首先,以美国为首掀起了一场重塑全球产业链和供应链的运动。受新冠肺炎疫情打击,全球价值链、产业链、供应链部分断裂且恢复过程艰难。因疫情态势反复,全球供应链短缺问题愈发突出,对各大经济体施加通胀压力。危机之下,贸易保护主义甚嚣尘上,以美国为首的发达国家秉持“本国优先”战略,为保障所谓的国家经济安全,置全球化大势于不顾,出台多项举措配合调整自身供应链体系,全球供应链恐将向区域供应链退化。

其次,日本政府积极推进经济安保政策,其中对华经济安全成为政策的核心。2020年4月,日本以美国国家安全保障体系(NSC)为范本,将经济安全纳入国家安保战略体系,完善了日本版的NSC架构。2022年5月,日本国会通过《经济安全保障推进法》,对供应链、核心基础设施、尖端技术与专利进行保护。从维护日本国家利益而言,经济安保可以发挥资源配置功能,通过改革达到应对变局的“以变应变”效果。但是,经济安保会令政府干预经济的能力膨胀,使这只“看得见的手”伸得过长,从而影响市场机制的正常运行,可能会导致市场活力不足、创新能力下降的问题。对于中日经济合作而言,经济安保显然也将产生负面影响,因为经济安保政策意味着日本放弃了长期以来遵从的对华外交“政经分离”原则,放弃了“政治不过度干预经济”的基本原则。因此,中日早在2008年就全面推进战略互惠关系达成了广泛共识,却在“知天命”之年,再次回到了重新选择何去何从的十字路口,两国经济合作正在面临严峻考验。