不同种衣剂对小麦蚜虫防效及小麦产量的影响

程兆东

(濮阳市华龙区土壤肥料工作站,河南 濮阳 457001)

0 引言

蚜虫俗称腻虫,是小麦产区的主要害虫之一,也是每年“一喷三防”的主要防治对象,如果防治不及时会对小麦生产造成严重危害,导致小麦减产。小麦蚜虫有麦长管蚜、麦二叉蚜、禾谷缢管蚜和麦无网长管蚜4 种,以麦长管蚜、麦二叉蚜最为常见,危害也最为严重。小麦蚜虫主要通过成虫和若虫危害小麦,其分泌物落在小麦叶片上会影响叶片的光合作用。同时,小麦蚜虫还能传播小麦病毒。

随着小麦栽培面积的扩大,小麦蚜虫的发生越来越严重,对小麦产量的影响较大。多年来,农民一直用喷杀虫剂的方式防治蚜虫。但随着时间的推移,蚜虫对常年使用的许多药剂已经产生了抗药性。为达到防治效果,农民不得不增加防治次数,既费工、费时,增加成本,又杀死天敌,破坏生态平衡,还影响农业绿色发展。

种衣剂是由杀虫剂、杀菌剂、微肥、植物生长调节剂、成膜剂、防冻剂和其他助剂加工制成的,可包覆在种子表面形成具有一定强度和通透性的保护膜。种衣剂具有防治地下害虫和土传、种传病害,提高种子发芽率,促进作物健康生长,提高作物产量,改善作物品质,省种、省工、省力,提高经济和生态效益的作用。其主要理化性质有成膜性、牢固性、稳定性、安全性、缓释性、高生物活性和黏度等。按组成成分不同,种衣剂可分为单元型种衣剂(只含有1 种有效成分)、复合型种衣剂(含有2 种及以上有效成分)。

近年来,我国种衣剂技术得到了很大发展,尤其是药肥复合型种衣剂技术较为领先。熊远福等对种衣剂的作用机制进行了研究,发现水稻种衣剂在种子表面形成的衣膜具有许多微细的膜孔,衣膜遇水吸胀,但不溶解,水稻种子发芽所需要的水分和氧气可通过膜孔供给;衣膜中的活性成分通过膜孔通道缓慢释放,衣膜缓慢释放的活性成分可以通过根系和种胚吸收进入苗体,经植株内吸传导至未施药的地上部分,发挥防病、治虫和促进植物生长发育等作用。慕康国等通过分析也得出了同样的结论。

我国用于预防小麦病虫害的种衣剂的主要成分为内吸性杀虫剂和杀菌剂。为此,笔者选择销售量较大的两种复合型种衣剂在小麦栽培中进行试验研究,旨在比较其对麦蚜的防效及对小麦产量的影响,为利用种衣剂防治小麦蚜虫提供理论依据和技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验药剂

52%苯醚·咯·吡虫悬浮种衣剂,为杀虫剂和杀菌剂混配而成的种衣剂,由北京燕化永乐农药有限公司生产;21%吡·戊悬浮种衣剂,为杀虫剂和杀菌剂混配而成的种衣剂,由江苏龙灯化学有限公司生产。

1.2 试验地

试验于2021 年在河南省濮阳市华龙区岳村镇岳村集村进行,试验地地势平坦,肥力均匀一致,土壤为潮土,为高标准农田,排灌设施齐全,生态良好,耕作层厚度25 cm 左右,土壤为弱碱性,土壤速效钾97 mg/kg、全氮0.82 g/kg、有机质11.8 g/kg、有效磷12.9 mg/kg。前茬作物为夏玉米,产量9 150 kg/hm。

1.3 试验方法

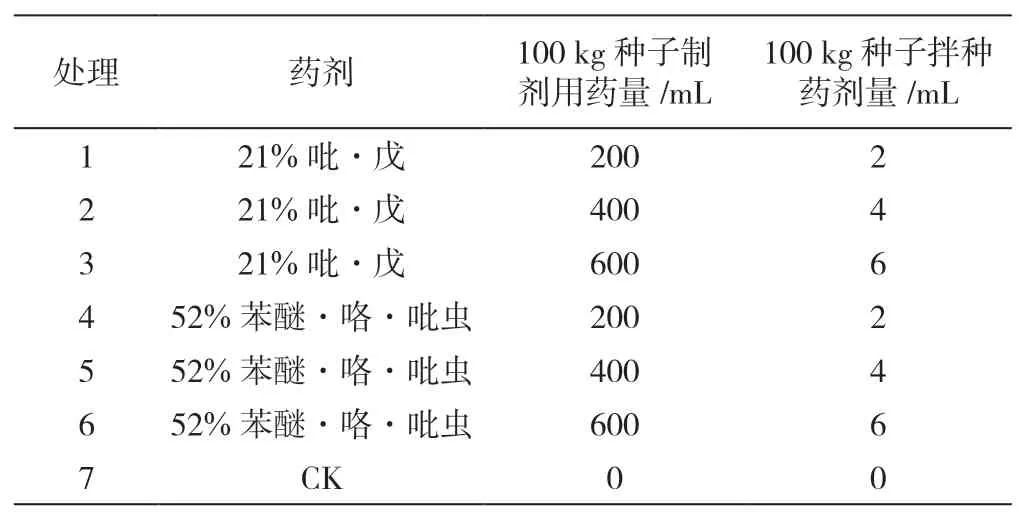

试验共设7 个处理,见表1。处理7(CK)不使用种衣剂,作为对照。各处理设3 次重复,随机区组排列,共21 个小区,小区面积33.34 m。供试小麦品种为郑麦136,条播,播量165 kg/hm,田间播种于10 月23 日完成。播前给种子包衣,先将各处理药剂按照试验设计的剂量兑水搅匀制成拌种药液(药液、种子的质量比为1 ∶100),将种子和药液倒入塑料袋中充分翻拌,待种子均匀着药后,倒出摊开置于通风处,晾干后播种。

表1 不同试验处理

定量种植区的用药剂量与种衣剂试验设计相同,区别在于定量种植区的每个小区只能人工点播100粒小麦种子。10 月23 日在定量种植区播种对应处理的种子100 粒,用于测定各处理对出苗率的影响。

1.4 调查项目与方法

播种15 d 后,在定量种植区调查出苗率;在试验区调查小麦分蘖、667 m穗数、穗粒数、千粒质量和麦蚜虫口。

分蘖调查在小麦分蘖末期进行,每个小区使用对角线5 个点进行采样,每个点20 株。

麦蚜虫口调查在对照区(CK)第一次发现有蚜虫时就可以进行,以后的各次调查可以根据对照区(CK)虫口发生密度间隔1 ~2 周进行。每个小区使用对角线5 个点进行采样,每个点20 株,并在固定点调查整个植物上的活蚜虫数量。

防虫效果=(空白对照区活蚜虫数-药剂处理区活蚜虫数)/空白对照区活蚜虫数×100%

小麦产量三要素调查在小麦成熟期进行,每个小区使用随机3 个点进行采样,每点查1 m 双行,调查小麦667 m穗数、穗粒数,于室内按种子检验规程测千粒质量并计算产量。

1.5 数据分析

采用新复极差法分析和比较测试数据。

2 结果与分析

2.1 种衣剂防治麦蚜的效果

由表2 可知,蚜虫的发生规律呈现前低、中高、后低趋势;小麦种衣剂对小麦蚜虫的防治效果呈现前高、中低、后低的发展趋势,初发期防治效果最好,高峰期次之,乳熟期最差,但差异不显著,都能有效控制蚜虫的发生和危害。据调查,4 月22 日不施用种衣剂拌种的对照区域发生了大量蚜虫,此时种衣剂拌种各处理效果均在97.0%以上,但用种衣剂拌种的各个处理之间差异都不显著;5 月12 日,温度进一步升高,寄主(小麦)的营养条件逐渐得到改善,蚜虫进入盛发期,对照区虫口数量最高,每百株达到13 692.0 只,用种衣剂拌种的各个处理防治效果均在94.8%以上,防治效果稍微降低,但用种衣剂拌种的各个处理之间差异也不显著;5 月22 日小麦进入乳熟期,蚜虫的数量已经减少,进入了衰退期,用种衣剂拌种的各个处理防治效果都在87.2%以上,防效进一步降低,但差异也不显著。

表2 不同种衣剂处理对小麦蚜虫的防治效果

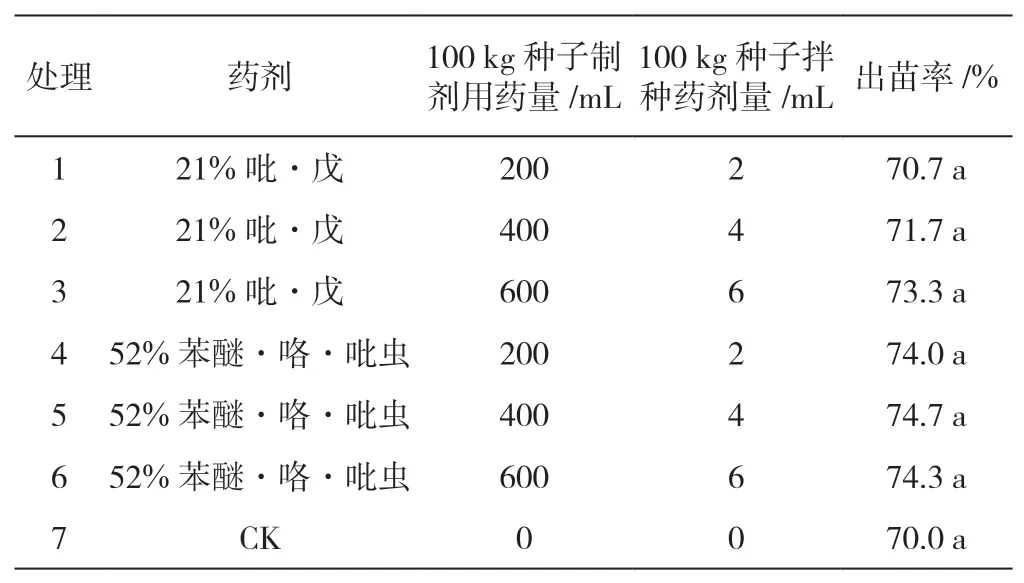

2.2 种衣剂对小麦出苗率的影响

由表3 可知,用种衣剂给小麦种子包衣可以提高田间小麦出苗率,但提高效果不明显,用52%苯醚·咯·吡虫悬浮种衣剂给小麦种子包衣的效果要优于21%吡·戊悬浮种衣剂。

表3 不同种衣剂处理对小麦出苗率的影响(11 月26 日)

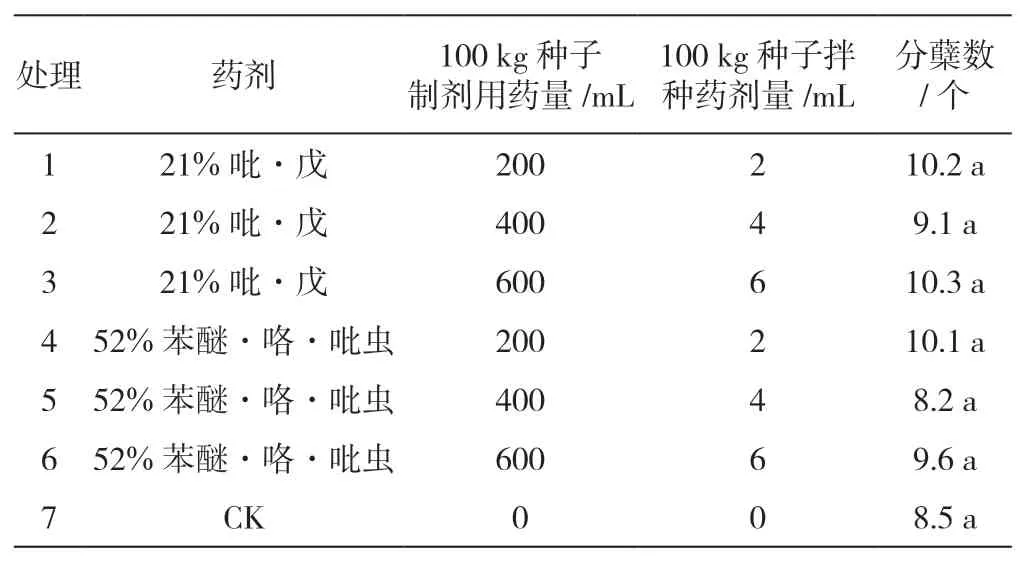

2.3 种衣剂对小麦分蘖的影响

由表4 可知,用种衣剂给小麦种子包衣后其分蘖数多于空白对照(CK),种衣剂对小麦分蘖有一定的促进作用,但都没有达到显著水平。

表4 不同种衣剂处理对小麦分蘖数的影响(3 月15 日)

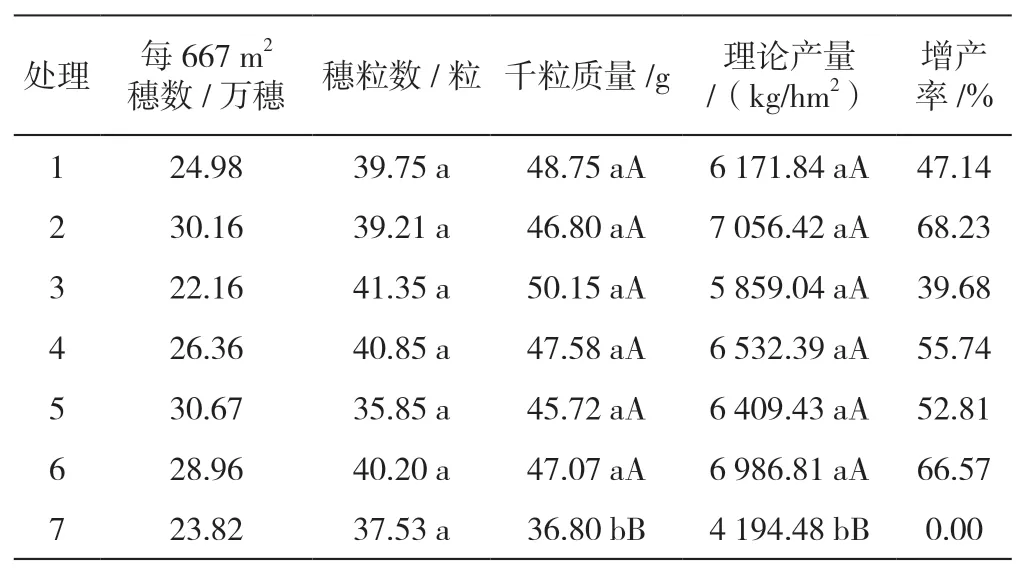

2.4 种衣剂对小麦产量的影响

由表5 可知,用种衣剂给小麦种子包衣,21%吡·戊600 mL 处理降低了667 m穗数,但达不到显著水平;52% 苯醚·咯·吡虫400 mL 处理降低了穗粒数,也没有达到显著水平;其他各处理均可以提高小麦667 m穗数、穗粒数和千粒质量。用种衣剂拌种的各个处理,667 m穗数和穗粒数与空白对照(CK)相比,增减数量均没有达到显著水平;小麦千粒质量和667 m产量均增加,增加的数量与空白对照(CK)相比均达到极显著水平,小麦增产幅度在31.93%~57.73%,说明用种衣剂拌小麦种子,主要是通过极显著增加小麦千粒质量来实现小麦产量增加。

表5 不同种衣剂处理对小麦产量的影响(6 月5 日)

3 结论与讨论

试验结果表明,单独使用52%苯醚·咯·吡虫或21%吡·戊种衣剂拌种均能有效控制小麦整个生育期的蚜虫危害,防治效果为87.2%~99.3%;可以提高种子发芽率、田间出苗率和小麦分蘖数,利于壮苗越冬;极显著提高小麦千粒质量,达到增加单位面积小麦产量的目的。从减少劳动量、用药成本并提升增产率方面考虑,建议100 kg 种子用52%苯醚·咯·吡虫400 mL 拌种,100 kg 种子用21%吡·戊600 mL拌种。