“ 00 后”大学生返乡就业意愿现状研究

——以东营市为例

孙靖惠 王 鑫 李丰佳

(山东石油化工学院护理学院,山东 东营 257000)

0 引言

2018 年9 月,中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》指出:“强化乡村振兴人才支撑。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,推动乡村人才振兴,让各类人才在乡村大施所能、大展才华、大显身手。”长期以来,乡村中青年、优质人才持续外流,人才总量不足、结构失衡、老龄化严重等问题较为突出,乡村人才总体发展水平与乡村振兴的要求之间存在较大差距。实施乡村振兴战略,促进乡村经济发展,不仅需要国家政策的支持,更需要人力资源的支持,因此,引进高素质人才成为乡村振兴的重中之重。自改革开放以来,中国经济面貌发生了翻天覆地的变化,人民的生活水平得到了极大改善,越来越多的学子走出家乡。目前,我国大学毕业生数量呈递增趋势,越来越多的毕业生想去大城市就业,因此导致毕业生就业难、压力大,农村地区人才稀缺等问题。“ 00 后”即将成为大学毕业生的主力军,其就业问题成为当今热点话题,而推动“ 00 后”大学生返乡就业具有重要意义。对此,笔者以山东省东营市两所高校为例,深入研究“ 00 后”大学生返乡就业意愿,以更好地引导其返回家乡、建设家乡,调整国家人才结构布局,均衡各地区人才分布,助力乡村振兴战略的实施。

1 研究对象及方法

1.1 研究对象

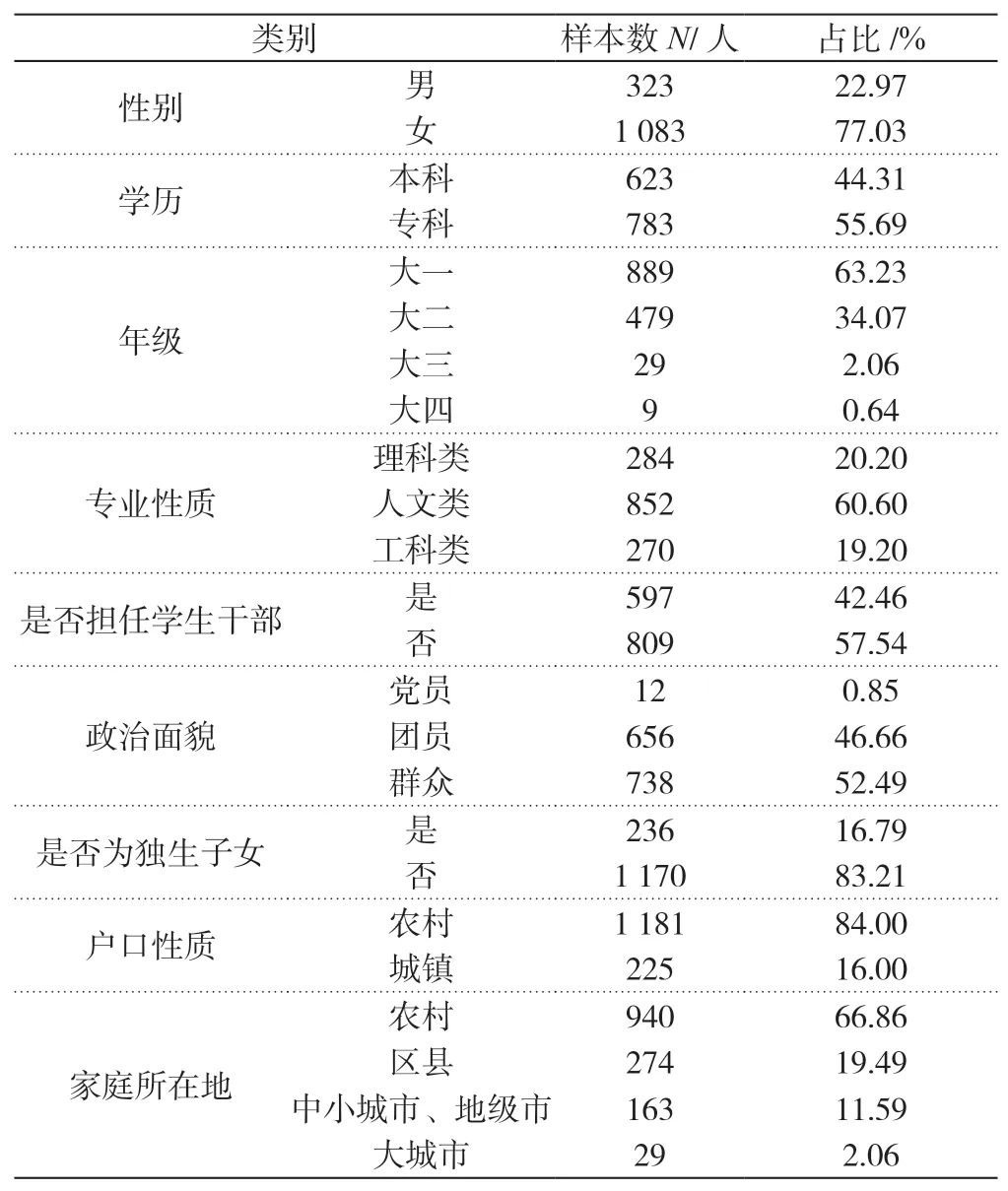

笔者选择东营市两所不同性质的高校,通过问卷调查的方式向在校大学生发放调查问卷,共收回1 406 份问卷,有效问卷1 406 份,回收有效率100%。收回样本基本情况如表1 所示。

表1 研究对象基本情况

1.2 研究工具

此次调查问卷是结合前人研究改编而成的,共设置31 道题目,包括24 道单选题、7 道多选题,内容包括个人自身特征、家庭因素、学校教育和社会环境。其中,个人自身特征包括性别、学历、年级、专业性质、是否为学生干部、政治面貌及是否为独生子女等内容;家庭因素包括父母亲的受教育程度、家庭年收入、父母对返乡就业的态度等内容;学校教育包括对所在学校宣传鼓励毕业生返乡就业政策的了解程度等内容;社会环境包括政策宣传、城市就业压力、社会舆论等内容。

1.3 数据处理

通过Excel 2010 进行描述性统计处理,使用SPSS 25.0 进行卡方检验(交叉分析)等推断性统计处理。

2 调研结果

2.1 “ 00 后”大学生返乡就业意愿总体情况

对于“你是否愿意返乡就业”这一问题,选择“是”的学生共有964 人,占比68.56%;选择“否”

的学生442 人,占比31.44%。对于“你的返乡就业强烈程度”这一问题,选择“一般”的学生有825 人,占总人数的58.68%;选择“比较强烈”的学生有262人,占总人数的18.63%;选择“完全强烈”“比较不强烈”“完全不强烈”占比依次为7.97%、8.18%、6.54%。对于“你的倾向就业地区”这一问题,选择“省会城市或直辖市”的学生最多(612 人),占总人数的43.53%;第二位的是“地级市”(437 人),占总人数的31.08%;第三位是“县级市”(283 人),占总人数的20.13%;选择“乡镇及农村”的学生最少(74 人),占比5.26%。对于“你期望的工作单位”这一问题,选择“国有企业”的人数最多(577 人),占总人数的41.04%;第二位的是“国家机关事业单位”(568 人),占总人数的40.40%;选择“自我创业”“民营企业”“外企和出国”占比较少,分别为10.53%、6.61%、1.42%。

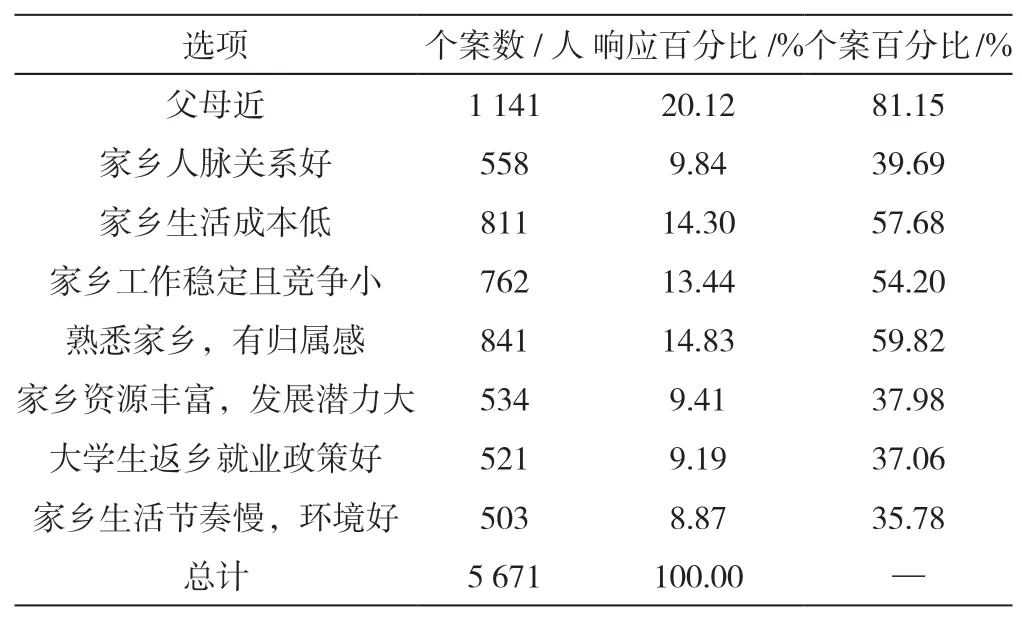

2.2 “ 00 后”大学生返乡就业意愿来源

对于“你认为哪些因素会促进你返乡就业”这一问题,结果如表2 所示。从表2 可以看出,选择“离父母近”的人数最多(1 141 人),占总人数的81.15%;其次是选择“熟悉家乡,有归属感”,占比59.82%;第三位是“家乡生活成本低”,占总人数的57.68%。

表2 “ 00 后”大学生返乡就业意愿来源分布

2.3 大学生返乡就业意愿与各因素的交叉分析

利用软件SPSS 25.0 对大学生返乡就业意愿与各个变量之间的关系进行交叉分析。结果表明,“ 00 后”大学生返乡就业意愿在性别、学历、家庭所在地、专业就业形势认知、家庭年收入、父母对返乡就业的态度、您对所在学校宣传鼓励毕业生返乡就业政策的了解程度、是否会因为国家政策推动而选择返乡就业、政策宣传了解程度及城市就业压力等方面存在不同程度的显著性差异,具体情况如表3 所示;在年级、父母教育程度等方面没有显著性差异。

表3 大学生返乡就业意愿与部分因素的交叉分析结果

3 讨论

总体来看,“ 00 ”后大学生返乡就业意愿情况不完全明朗,一方面,在二选一情况下选择“是”的大学生比例较高,在“返乡就业强烈程度”一题中选择“一般”的学生比例较高;但另一方面,在期望的就业单位性质和就业区域上,学生倾向于国有企业、省会大城市,这体现出大学生返乡就业意愿还不稳定。具体情况分析如下。

从自身特征来看,大学生返乡就业意愿在性别、学历、家庭所在地、专业就业形势认知方面存在显著差异(<0.05)。关于性别方面的差异,受社会文化影响,男生的事业心通常较强,想为自己谋求更好的发展,倾向于不返乡就业;而女生通常会选择比较稳定的工作,能接受返乡就业。关于学历方面的差异,本科生接受了相对较高的教育质量,学习能力较强,因此,其对于自己的就业优势有一定的信心,更愿意留在经济发展水平较高的地区,寻找机会谋求更好的发展;专科生相对就业竞争优势较小,在直辖市、省会城市等找到心仪工作的机会较小,而回到家乡能获得更大的就业优势,且工作压力小,因此,返乡就业对此类学生吸引力较大。关于家庭所在地方面的差异,家庭居住地在农村的大学生有过农村生活经历,对农村更熟悉,对生活环境的适应性更好,返乡就业离家更近,且能陪伴父母,因此,返乡就业对其具有更高的吸引力。关于专业就业形势认知方面的差异,认为所学专业就业形势紧张的大学生会选择返乡就业,以减轻就业压力。

从家庭因素来看,大学生返乡就业意愿主要在家庭年收入、父母对返乡就业态度、家庭社会资本方面存在显著差异(<0.05)。关于家庭收入方面的差异,家庭收入高、经济基础好的学生,对未来就业有更高的追求,会选择去大城市深造发展;家庭收入低的学生则更倾向于返乡就业。关于父母对返乡就业态度方面的差异,家人的态度对大学生的想法具有重要影响,大多数家长在子女教育上投入了较多心血,通常情况下子女会采纳家人对自身就业方面的建议,因此,父母支持返乡就业的大学生返乡就业意愿更强。关于家庭社会资本方面的差异,家庭在大城市没有人脉资源,在就业方面父母无法提供有效帮助,靠自己就业的大学生,返乡就业会更加稳妥。

从学校教育方面来看,大学生返乡就业意愿主要在学校宣传鼓励毕业生返乡就业政策的了解程度上存在显著差异(<0.05)。部分学校对有关返乡就业政策的宣传力度较低,多数大学生对国家相关政策了解程度不够高,导致其返乡就业意愿不强。

从社会环境方面来看,大学生返乡就业意愿主要在政策宣传了解程度、是否会因为国家政策推动而选择返乡就业方面存在显著差异(<0.05)。政策宣传了解程度越高,再加上国家政策推动,大学生返乡就业意愿越高;国家政策的有效实施也会促进大学生返乡就业 。这说明人才政策的导向性非常重要,能发挥较大的作用。

4 引导“ 00 ”后大学生返乡就业的对策

4.1 政府应加强引才返乡配套政策制定及宣传

政府应制定健全的引才返乡政策,出台针对大学生返乡就业的支持措施,创设良好的返乡就业氛围,并进行大力宣传,吸引大学生返乡就业,助力乡村振兴。

一是增加优质工作岗位。调查结果显示,增加就业机会这一政策对大学生返乡就业的吸引程度较高,而土地优惠政策对大学生吸引程度偏低,说明部分大学生更看重工作岗位和工作机会。因此,地方政府应拓宽基层就业市场,增加就业机会,为大学毕业生提供足够的就业岗位。二是完善农村引进人才的福利政策。各地政府可以通过提高社会保险补贴、住房补贴、公益性岗位补贴、子女教育补贴及医疗补贴等,提高返乡就业大学生的福利,吸引人才、留住人才。三是提高基础设施建设水平。通过调查来看,农村基础设施落后是影响大学生返乡就业的重要因素。因此,各地政府应加快城乡基础设施互联互通,持续推进农村人居环境整治提升,推动美丽乡村从“一处美”迈向“一片美”“全域美”。同时,做好教育和医疗保障工作,以减少大学生返乡就业的后顾之忧。

4.2 学校应加强服务家乡教育引导

一是开展特色就业指导课程。为提升大学生返乡就业意愿,学校要建立完善的返乡人才培养机制,有针对性地对大学生开展职业规划指导,向大学生全面分析、展示返乡就业的优缺点,听取大学生的看法和意见,消除其疑虑,使其接受并选择返乡就业。二是构建全面的大学生就业服务体系。学校要利用全面的就业服务体系,对不同年级开展精准的就业指导。对于低年级的大学生,学校可以根据返乡就业需求进行针对性就业培训,及时解答学生提出的问题;对于毕业季的学生,可以开展精准的返乡就业指导工作,也可以邀请优秀毕业生代表,以自己返乡就业的亲身经历为学弟、学妹解答困惑,使大学生对返乡就业有更深入的了解。三是重视政策宣传的影响。学校可以通过微信公众号、网站、宣传栏、海报等方式及时更新返乡就业相关信息,通过图文等形式宣传返乡就业政策。同时,学校可邀请地方政府工作人员到校开展讲座及现场答疑,让大学生快速了解返乡就业相关信息,为就业做准备。

4.3 家长应摒弃传统观念,理性看待返乡就业

当前,部分父母还存在“望子成龙”“望女成凤”的传统观念,认为子女大学毕业就应该去经济发达的大城市工作生活,认为返乡就业是一种能力差、没出息的表现。这种不支持的态度和错误的观念会严重影响毕业生返乡就业选择。新时代,特别是在乡村振兴战略实施背景下,农村建设迫切需要大学毕业生的智力支持,也为他们搭建了施展才华的舞台。因此,父母要摒弃传统观念的束缚,及时了解当地大学生返乡就业政策,并引导其客观地分析家乡的发展前景以及子女返乡就业的潜力、优势、机会,使子女对返乡就业政策有正确的认识。

4.4 大学生应树立正确的就业观,增强服务社会的责任感

实施乡村振兴战略,人才是关键。近年来,国家积极倡导大学生返乡就业,为基层地区的发展提供人才支持。作为祖国的建设者,大学生要树立正确的就业观,认识到自身对新农村建设的重要性,破除农村限制发展的陈旧观念,增强服务社会的责任感。同时,要通过各种途径了解当地返乡就业政策,不要盲目跟风,并要巩固自身专业知识,提高专业技能,为返乡就业做好充分准备。