“促进深度迁移”的信息技术学科教学探索

荆晓虹 江苏省丹阳高级中学

在新课程改革的背景下,“学会学习”是学生核心素养的重要内容之一,所有的学习都涉及原有经验的迁移。迁移能力是学生学习和创新的基础,是需要养成的最重要的能力之一。笔者在万方数据知识服务平台,以“学习”和“迁移”为关键词进行搜索,发现相关研究主要集中在深度学习、语言类教学等方面,而涉及“信息技术教学”和“迁移”的论文数量较少。本文基于对学习迁移理论的深入研究,探寻迁移与信息技术学科学习之间的内在联系,探索在教学中如何为学习创设迁移时机,激发学生持续运用迁移的动力,以期为“以核心素养为导向”的信息技术课堂变革提供有益的参考。

●学习迁移理论与信息技术教学

学习迁移能力并非天生的,需要教师在教学的各个环节充分提供迁移时机,引导迁移的发生。例如,在项目式教学过程中,教师要帮助学生总结、概括解决某类问题的原理,分析问题解决情境中的相同或相似要素,反思问题解决的思路和技术路线,帮助学生提升迁移能力。

随着信息技术学科课程标准、教学内容、教学方式的不断变革,教师对迁移理论的研究和应用也有所侧重。相关的研究主要聚焦于从生活情境迁移到课堂情境,帮助学生学习新概念;通过前趋知识的铺垫引入新知识,促进学生对新知识的理解;揭示知识间的内在联系,提升学生运用迁移的能力等。

●“促进深度迁移”的教学策略

1.将迁移能力的培养融入教学目标,为迁移定向

教师在制订教学目标时,可以将迁移能力的培养目标和实施途径纳入其中,为支持迁移的教学设计提供正确的导向。同时,教师要以新课标为基准,根据教学计划和学情分析,将迁移理论的应用和迁移能力培养的目标都清晰、具体地呈现出来。例如,在《探秘人工智能》一课中,涉及计算思维培养目标的部分可以描述为:通过应用识图软件并探究其工作原理,迁移了解更多的人工智能技术;通过体验从实物到数字化图像的抽象过程,迁移生成看待事物的多种视角,增强信息意识;通过编程解决问题的过程,将思维方法迁移生成解决现实生活中问题的方法,培养抽象、自动化等计算思维。学生在学习目标的指引下,可有效把握迁移的方向,从而进行有意义的学习。

2.梳理知识网络拓扑图,为迁移奠基

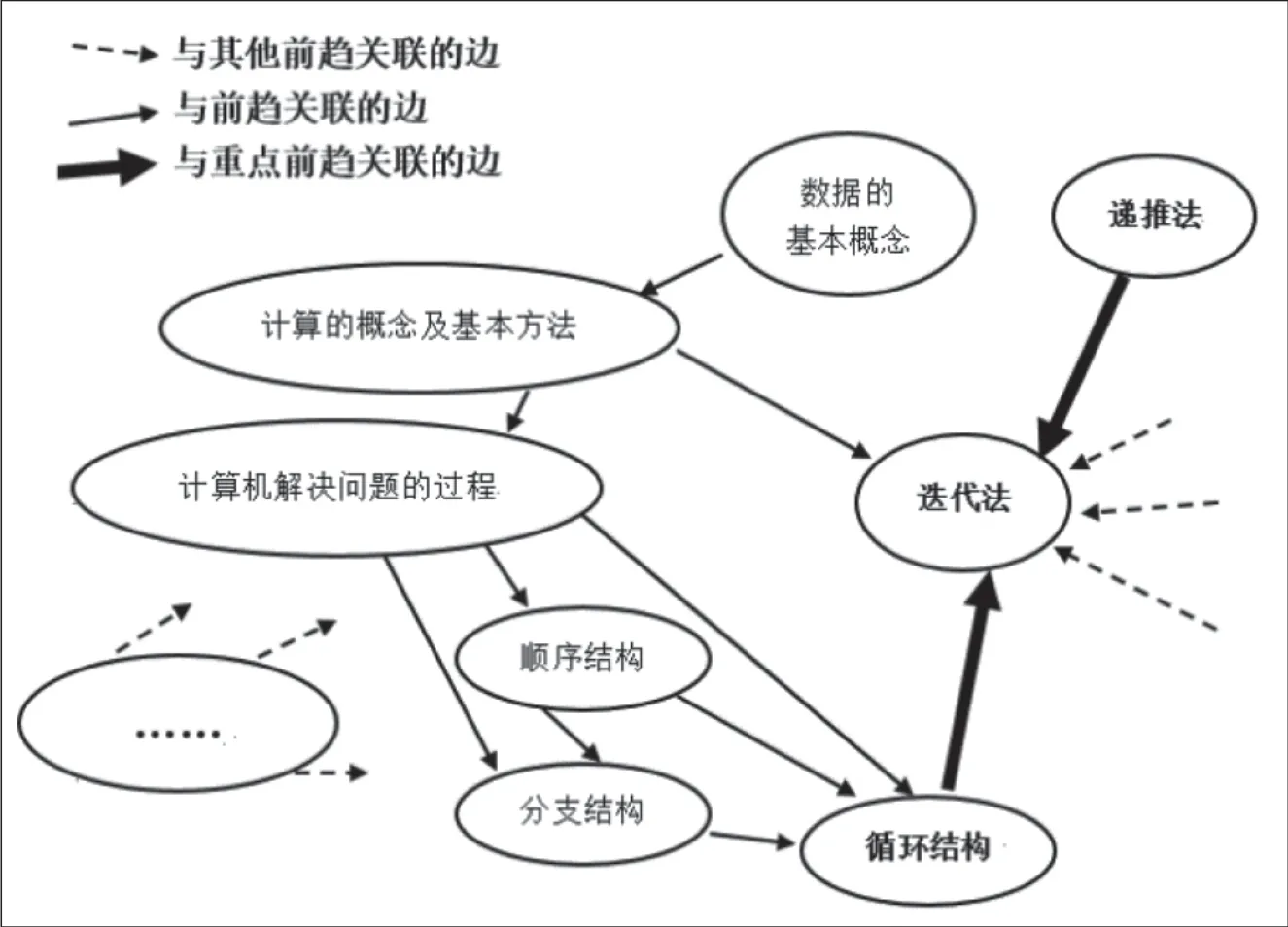

美国著名的认知教育心理学家奥苏贝尔于1963年提出的认知结构迁移理论认为,在学生学习新知识时,认知结构可利用性高、可辨别性大、稳定性强,就能促进对新知识学习的迁移。因此,如果能够梳理出教材中的大概念和核心知识,从而构建知识网络拓扑图,并据此建立认知结构,将有助于利用知识间的逻辑顺序设计出促进迁移的学习活动。例如,在讲授《迭代法》一课时,图1是为以“迭代法”为核心概念的知识网络拓扑图的部分截图。一方面,“循环结构”是程序中实现迭代法的方式之一,迭代法也为迁移运用循环结构解决问题提供更广的视角。另一方面,递推方法是迭代法的思维基础,并且学生在数学学科中已积累部分相关的经验。笔者结合具体学情,选取了“循环结构”和“递推法”作为重点前趋知识,据此为学生搭建迁移的台阶。

图1 知识网络拓扑图部分截图

3.挖掘前后学习的关联与冲突,助迁移发生

在学生学习新知识前,教师需选择合适的问题,引导他们将先前习得的知识或经验进行迁移应用,在解决问题的过程中揭示新旧知识间的异同和联系,从而自然建构新知。在学生习得新知识后,教师也需创设不同的情境,促使他们深入知识的本质,提升迁移应用知识的能力。

例如,学生在初步学习循环结构之后,理解其主要意义是“能将重复的操作用简洁的形式去描述”。此时,教师需引导学生关注其中重复操作的内容,如绘制10个大小相同的圆和绘制10个大小不等的圆,以及计算1到100的自然数之和等问题,让学生仔细对比循环体中变量的变化规律。循环体中变量的不同变化,形成了互联知识之间的冲突,从而让学生通过“循环结构”这一前趋知识,将“迭代法”引入已有知识体系。他们在理解“循环在实现重复操作的同时,也能实现变量自我更新”的现象后,逐步掌握“通过寻求重复的规律,建立迭代关系式”的重要方法,化解学习中的困难。

在教学中,教师还可以通过采用更高层级抽象的方法描述问题,引导学生探讨不同情境间的相同点,尝试运用已有知识解决问题。例如,关于产品的更新换代,其中产品的功能、外观、设计思路等方面,可以被理解为在“产品迭代”中“不断更新的变量”,提升学生的抽象思维和迁移能力。这种利用关联与冲突建构新知的途径,让学生的学习在不同的阶段产生有益的相互影响,既强化了知识的意义,也助力学生将知识向深度和广度迁移。

4.设计关键问题串导向的学习活动,为迁移导航

设计关键问题串是将驱动问题以适合学生循序渐进学习的要求进行分解,保障知识建构的有序性和系统性。问题串的设计须明确指向迁移能力的培养且层层递进,促使迁移的发生,让深度迁移成为可能。

例如,在“条件循环”新授课中,笔者设计的项目是“猜数字游戏”,驱动问题分解为5个子问题组成关键问题串,借助5个项目活动引导学生逐步探究。项目活动1:运行并体验程序1,思考并回答相应问题。驱动问题1:程序中如何实现猜5次数?学生需运用旧知“次数循环”迁移理解新情境和新问题。项目活动2:改造程序1生成程序2,实现如果猜对数字即退出循环。驱动问题2:在for循环内部,可以用什么语句中断循环过程?学生继续迁移运用旧知,在程序中for循环体内添加条件及时中断循环。项目活动3:阅读理解程序3并运行程序,对比程序2和程序3的代码和功能,尝试理解“条件循环”。驱动问题3:while语句中的条件起什么作用?学生在辅助学习资源的帮助下,不难完成活动,并在活动中发生更深层的迁移,自然建构新知。项目活动4:拓展程序3生成程序4,使程序实现最多允许猜10次数,猜对就终止程序。驱动问题4:如果循环次数没法确定,但预知循环结束的条件,你会选择使用哪一种循环语句?学生在对比和实践中,生成迁移运用知识的能力。项目活动5:和同学一起讨论,归纳梳理所学知识,填写学习记录。驱动问题5:列举在现实生活中,采用条件控制或次数控制的重复性工作或现象。引导学生将课堂所学知识深度迁移至生活领域,培养学科思维和核心素养。关键问题串将学生看似分散、零碎的学习活动凝聚起来,引导他们实现深度迁移。

5.贯穿以“理解性学习”为主要内容的形成性评价,为迁移增效

理解力对迁移来说十分重要,学生起初从事理解性学习是有困难的,他们需要在教师的引导下花费一定的时间去探究基本概念间的联系。教师如果将对“理解性学习”的评价贯穿到教学的始终,则可以让形成性评价在不断反馈和调整学习进展的同时,促使学生有更多的时机参与理解性学习,从而增强有效的迁移。

例如,在学习分支结构时,笔者以现实生活的情境导入,以学习记录表的形式对学习过程进行评价。学习活动1,教师提出问题:如果今天下雨,就去看电影;如果不下雨,就去郊游。让学生借助学习资源,自主选择合适的形式进行书面描述,并记录到学习记录表中。学生在已有知识和经验的支撑下,自主探究学习资源,采用了自然语言、英语、流程图、伪代码等多种形式进行描述。学习活动2,教师呈现部分学生的描述,让大家进行比较和讨论。提出问题:你认为哪种描述形式更好?学习活动3,问题改变为“如果今天是周末,如果下雨就去看电影,不下雨就去郊游;如果不是周末,就去上学”。请选择一种最合适的形式进行描述并将其填写在学习记录表中。学生通过交流和思考,回答学习记录表中逐步递进的问题,进行自评和互评,不断加深对分支结构的理解,从而实现形成性评价对理解性学习的支撑。

●基于促进深度迁移的“自主体验式”探究学习模式

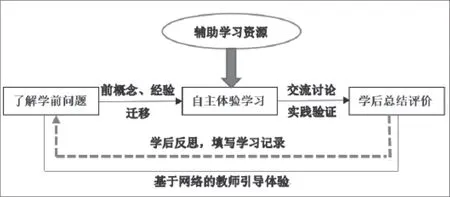

“自主体验式”探究学习能够让学生在各自的认知、经验基础上,通过自主实践和体验激发迁移的主动性,便于学生已有的认知结构得到拓展,促使迁移的发生和发展。笔者在之前曾提炼出“自主体验式”探究学习模式(如上页图2),将本文中“促进深度迁移”的教学策略融入其中,可以构建出“基于‘促进深度迁移’的自主体验式探究学习模式”(如上页图3)。

图2 自主体验式探究学习模式[3]

图3 基于“促进深度迁移”的自主体验式探究学习模式

●结束语

“促进深度迁移”的信息技术学科教学,是将学习迁移理论融入信息化时代学科教学的新探索。随着教育信息化的不断深入,信息技术正从广泛应用走向深度融合,为训练学习迁移能力提供了更加有利的条件,如引入VR技术的智慧教室可以带给学生形式更丰富的学习内容、便利的即时师生互动方式、真实的学习情境感知和体验、自适应的教学服务。先进的技术为“促进深度迁移”的教学探索带来了契机,教师只有具备了深厚的理论基础,在新课标的指引下,明晰新教材的大概念及主线脉络,充分利用信息技术,才能提升学生深度迁移的能力和学习能力,真正达到培养核心素养的目标。