对明代山东烈女及其节烈行为的认识

白 风

(辽宁师范大学 学报编辑部,辽宁 大连 116029)

性别在人类社会中通过扮演不同的家庭、亲属角色,划分出严格的社会角色和社会关系。《周易·家人卦》中说:“女正位乎内,男正位乎外。”[1]在明代官方将女性严格地定位于有限的“内”领域,而男性则被定位于宽广的“外”领域。尽管内外界限主要是一种仪式性界限,但是它却将女性正式地划归家内领域,即家内技能和家务管理,这不仅表现在理论层面,而且已经切实地落实到了社会生活中。《礼记》论述了我国古代的婚姻有双重目的,即首先它确保了宗庙中祭祀典礼的继续;其次它延续了家族的血脉。通过“内”领域和“外”领域的差异与《礼记》中关于婚姻双重目的结论之间的相互关联,我们可以看出在我国古代家族中女性作为妻子和母亲的角色可以说是功能性的,并且是可替代的。也即是说,女性是完全从属于他人的,她们的官方头衔完全依赖于家族中获得成就的男性成员。作为中国古代官方哲学基础的“儒学所倡导的孝道、一脉相承的血缘以及对祖先的崇拜充当着性别压迫强有力的文化基础”[2]10。女性的重要性在于成功地生下男性后嗣以延续家族的血脉。女性的理想人格应该与她们受限于家内领域的性别角色相符合,即是对父权制的忠诚和自我牺牲,而不是自我满足和对“外”领域的追求。“内”领域可以说是一个隐蔽的领域。

在《中国地方志集成·山东府县志辑》中就记载了明代山东(1)明代山东分为山东南部和山东北部。山东南部是山东布政使司,即今山东区域范围;山东北部主要是辽东都司,因为辽东都司的监察由山东按察使司管辖(参见谭其骧主编《中国历史地图集》)。本文涉及的山东是指山东南部。的1 709个生活在隐蔽“内”领域的烈女(2)烈女指重义轻生的女子,本文中的烈女包括殉节的未婚女子和已婚妇女。。笔者之前曾以山东地方志为基础系统考察过明代山东烈女的节烈行为及其影响,她们的生存状态和精神风貌等(3)参见赵毅,白风. 明代山东烈女的节烈行为及其影响[J].中国社会历史评论,2021,27:193-203;白风,赵毅.明代山东烈女生存状态研究[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2021,44(4):137-144.,在此不做过多论述,仅将明代山东烈女的人数、分布及其殉烈情况整理列于表1、表2,以便于大家清晰地了解明代山东烈女的基本情况。

表1 明代山东烈女数量统计表(4)本表根据《中国地方志集成·山东府县志辑》(1~95册)中《列女传》记载的明代烈女事迹统计而成,在统计中去除了重复记载内容。 单位:人

表2 明代山东殉夫、殉难烈女数量统计表(5)本表根据《中国地方志集成·山东府县志辑》(1~95册)中《列女传》记载的明代烈女事迹统计而成。在统计中去除了重复内容,并根据烈女死亡的具体原因将烈女殉节分为殉夫(包括殉未婚夫)和殉难两种类型,其中记载过于简略无从分辨的归入“记载不祥”中。 单位:人

通过表1和表2我们可以看到,明代山东地方志记载的烈女总人数为1 709人,其中包括殉夫烈女783人,殉难烈女906人。这是一个庞大的数字,可以说这一数字超过了明以前历代史书对烈女的记载(6)参见董家遵.历代节妇烈女的统计[G]∥陕西人民出版社.守节、再嫁、缠足及其他——中国古代妇女生活面面观.西安:陕西人民出版社,1990:110-116.。那么为什么明代山东地方志会记载如此多的烈女?应该怎么去认识和理解她们?在此笔者从以下三个角度来阐述对明代山东烈女及其节烈行为的认识。

一、历史记载与历史现实的差距

西蒙·波娃说:“女人不是天生的,而是被造就的。”[3]25美国学者柯文也曾说:“史学家是现实与历史之间的调解人。”[4]历史记载和真实的历史之间必然存在着差距。历史的书写不可避免地受到书写者的主观意识、阶级立场以及当时的政治环境等多方面因素的影响。我们要探究真实的历史不但要加深对历史文献的解读,更要把其放入真实的时代背景中,尽可能地去除书写者的主观意识,结合多种史料全面理解和剖析,才能更接近于历史的真实。既然历史记载和真实的历史是有差距的,那么差距在哪里?明代山东烈女的真实状况又是怎样的呢?

(一)从历史记载看真实的历史

关于历史记载的失实我们可以先看《明史·列女传》,衣若兰在《史学与性别:〈明史·列女传〉与明代女性史之建构》中提道:“《明史·列女传》最终收录的传记类型,以节烈为大宗,全传超过八成的传记是描写贞节烈女的事迹,其中殉烈的女性传记占了全部的七成左右,史家在此颂‘烈’的宗旨极明。”[5]319同时她又指出:“一方面《明史·列女传》极度强调女性的烈行……;另一方面,《列女传》多将强化贞烈无关的细节删去不用。”[5]317从中我们可以看出,在撰写《明史·列女传》时,史家为了颂扬女性的烈行,人为地删除了众多描写女性贤、慈等优秀品德的内容,主要选取能表现女性节烈的事迹,其中又以描写殉烈女性为主。而在刻画入传女性时又往往将与贞烈无关的细节删去,旨在突出一个“烈”字。这就是我们今天看到的《明史·列女传》的真实面貌,极力地倡导节烈,而忽视了女性的其他美好品德。当然,我们不能据此简单地认为明代的妇女有近八成为贞节烈女,因为,显而易见,如果人人都为贞节烈女,那么官方没有必要再提倡、标榜和奖励节妇烈女。政府对节烈妇女的旌表恰恰说明了节烈妇女仅仅是社会上的一少部分人。也即是说,明代虽然旌表节烈妇女的人数很多,但是却只是当时社会妇女总数的极小一部分,尤其是烈女,占比则应更低。

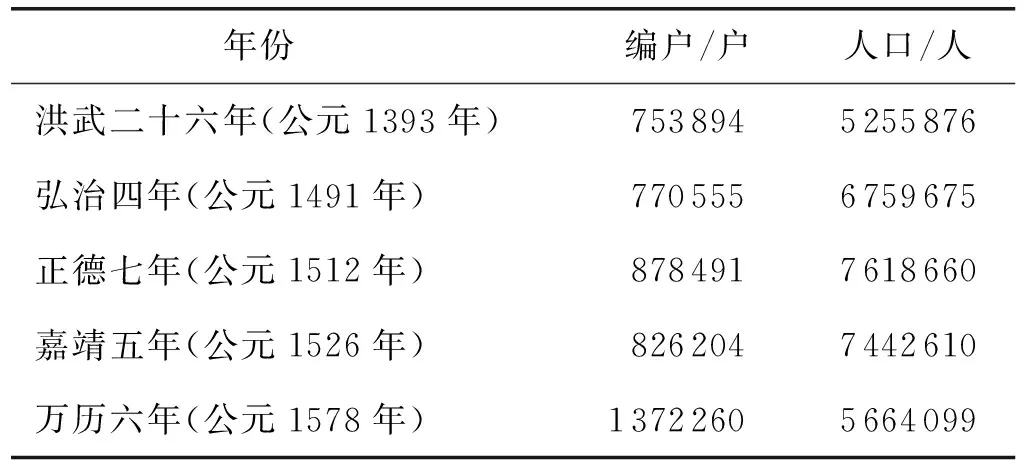

明代山东地方志《列女传》的记载与《明史·列女传》如出一辙,虽然方志中收录女德的标准比《明史》稍显宽泛,但传中所记载的内容仍以女性的持贞与行烈为重,高过女性其他一切成就。为清晰地表达明代山东烈女在山东妇女中的占比情况,笔者将明代山东总人口数列于表3。

根据表1,在《中国地方志集成·山东府州县志辑》中记载的明代山东烈女有1 709人,我们再以表3明代山东人口中嘉靖五年(公元1526年)明代山东总人口数7 442 610为例来计算,在这7 442 610人中,包括成年男子、成年女子、老人和孩子,假设明代山东的家庭皆为五口之家(其中包括2个老人、1个成年男子、1个成年女子、1个孩子),再假设孩子中有50%为女孩,而女孩中有50%为适龄女孩,再加上老年及成年女子,那么明嘉靖年间山东妇女人数为山东总人口数的45%,应约为3 349 175人,而方志中记载的明代山东烈女人数为1 709人,烈女人数约占妇女总人数的0.51‰,即大致每2 000个妇女中仅有1个烈女。也即是说,方志中虽极力倡导烈行,记录了大量节烈妇女的传记,但是我们仍能从历史记载与现实人数之间的巨大差距中看出烈女在明代山东社会中仅为很少的一部分。

表3 明代山东人口统计表(7)表格数据根据安作璋《山东通史·明清卷》(人民出版社,2009年版,第147~148页)内容统计而成。

事实上,明代中期以后,商品经济的发展逐渐侵蚀自给自足的自然经济的基础,人们固有的生活方式和思维模式也被打破,王阳明的心学思潮开始兴起,等级森严的礼法制度和伦理规范受到强烈冲击,贞节观念已经开始淡化。虽然上层社会依然对妇女再婚持不赞成的态度,但是在民间妇女再婚现象却很普遍,甚至淫逸之风盛行,如果我们细读正史、方志、笔记、小说等史料多能感受到这样的社会氛围。

我们先来看一下官方正史——《明史·列女传》,它记载的虽然多是节妇烈女的事迹,但我们仍能从中捕捉到明代社会淫风盛行的信息,如:“王妙凤,吴县人,适吴奎。姑有淫行。正统中,奎商于外。姑与所私饮,并欲污之,命妙凤取酒,契瓶不进。频促之,不得已而入。姑所私戏其臂。妙凤愤,拔刀斫臂不殊,再斫乃绝。父母欲讼之官,妙凤曰:‘死则死耳,岂有妇讼姑理邪?’逾旬卒。”[6]这则传记记载了烈妇王妙凤为保贞节自残而死的事迹,文中为突出王妙凤的品德对“姑有淫行”及“姑与所私饮,并欲污之”进行了细节描写,通过传记的叙述我们可以看到淫行已经在明代的普通家庭中出现,淫风盛行正是贞节观念淡薄的一种表现。

我们再来看一下地方志,在《中国地方志集成·山东府县志辑》中多有明代烈女因被逼迫改嫁,不从而死的故事,如:“李氏,莱芜亓文德妻,年十七于归。居五年,夫病不起,李哀毁誓守节,恐有夺之者,乃潜市毒药自随。又五年,母家谋诱而嫁之,私许某。李侦得其状,长号数声,立服毒死。”[7]李氏本是亓文德的妻子,在亓文德病逝五年后因母家欲嫁之而殉烈。由此我们可以看出女性的再婚是得到母家和夫家普遍认可的,再婚现象的普遍令许多受贞节观念影响至深的妇女因不愿再婚而不得不走上殉烈的道路,如:“杨氏,杜子登妻,年二十一,夫亡谋以身殉。有三岁遗孤,亲戚以为言,氏曰:‘有叔在养亲抚孤两可,无虑。且未亡人不死,恐有夺吾志者。’遂自经。……”[8]史料中杜子登妻杨氏殉烈的原因她自己交代得很清楚:“有叔在养亲抚孤两可,无虑。且未亡人不死,恐有夺吾志者”,即是害怕被逼迫再嫁。

关于明代社会贞节观念淡漠、再婚现象频繁发生、淫乱之风盛行等情况我们在小说《醒世姻缘传》中也能看到相关描写:在小说的第一回即写晁秀才选中了南直隶华亭县的知县后,他的儿子晁大舍因父亲有了权势在老家武城县荒淫无度,厌弃发妻计氏,纳戏子为妾。文中是这样描写的:“计氏的胆不由的一日怯一日,晁大舍的心今朝放似明朝。收用了一个丫头,过了两日,嫌不好,弃吊(掉)了;又使了六十两银子取(娶)了一个辽东指挥的女儿为妾,又嫌她不会奉承,又渐渐厌绝了。每日只与那女戏中一个扮正旦的小珍哥大热。这个小珍哥,人物也不十分出众,只是唱得几折好戏文。做戏子的妓女甚是活动,所以晁大舍万分宠爱。托人与忘八说情,愿不惜重价,要聘娶珍哥为妾。”[9]文中生动地描写了晁大舍厌弃发妻、连纳三妾的故事,其中最后娶的珍哥竟是唱戏的妓女,可见,他对女子的贞节并不看重。小说的描写虽有夸张的成分,但它是真实生活的反映。《醒世姻缘传》是以明代山东秀水为背景展开描写的,从中我们多少能看出明代山东社会市民的基本生活状况。

以上以正史、方志、小说为例我们初步探讨了历史记载与真实的历史之间是有差距的,在正史及方志中史家极力地倡导贞节观念,颂扬妇女的烈行,而在明代的市民社会(尤其是明中期以后)则表现出贞节观念淡漠、淫逸之风盛行的浓厚氛围。我们知道烈女一般分为两大类:殉夫烈女和殉难烈女。如果说明代中期以后贞节观念淡漠、再婚现象普遍存在,一些烈女为反抗被逼迫改嫁而殉夫,那么为什么在明代的山东出现了大量的殉难烈女呢?下面我们就来看一下殉难烈女的真相。

我们在正史、方志、明清人的笔记等史料中看到的贞节烈女都是坚贞不屈、视死如归、舍身救亲、为国殉难的英勇形象,在许多传记中甚至将烈女神圣化,明代女性的道德标准都已达到如此高的程度了吗?事实上由于多种原因史家在这些史料中是有意识地强化、突出女性的忠勇和贞烈,而绝大多数屈服和苟活者的事迹被淡化,甚至被完全隐没。我们知道《列女传》作为某朝、某地女性的群像,单个烈女的传记都很短小、精悍,有的只描写烈女殉烈的场景,有的甚至连其殉烈的情况都不具体提及,只交待有几人殉烈,因此似乎很难从传记中找出被史家刻意隐去的与他们营造的贞烈氛围不相符的人和事。但是如果我们仔细阅读,仍能从中发现一些蛛丝马迹。比如我们来看《道光重修胶州志》中的两则史料:“灵山卫烈妇崔氏,唐浒妻。正德六年,流贼破卫,驱群妇北行,氏不从,遂被害。”[10]232史料讲的是山东胶州灵山卫的烈妇崔氏在正德六年刘六、刘七的起义军到来后被掳并驱北行的途中因不屈服遇害。另一史料:“高氏,生员张梅征妻,宪副高锵女。崇祯十五年从夫避乱□□山,兵至,驱群妇北行,氏泣曰:‘与其蒙垢以生,何如清白以死!’遂投深涧死。”[10]232文中的高氏也是山东胶州人,在崇祯十五年避乱时被俘,自投深涧殉烈。以上两则史料虽然在时间上有跨度,但是事情发展脉络如出一辙,都是讲流贼破城,妇女被掳,烈妇殉难的故事。在阅读中不知大家是否注意到,在这两则史料中有一句话是相同的,即“驱群妇北行”,这句话透露给我们一个关键信息,即两次被掳的都是一群妇女,而不是一个。而在这两群妇女中也只有崔氏和高氏两烈妇殉烈,其他妇女传记中并未提及,假使这一群妇女全部殉烈传记必不可能只记载其中一人,而应都包括。可见,在战乱中殉难的烈女只是很少的一部分,绝大多数妇女都选择了保全性命。关于这一问题我们也可以从下面这则史料中窥见一二:“相氏,照磨相某女,顾颐冢男妇也。崇祯壬午,城破被掠,氏不得死,随至南门外,独立桥头,厉声言曰:‘吾家世忠孝,决不辱身,死何恨!’遂跳水触石而死。须臾浮水面,僵立若生。一军敬其节,焚奠成礼而去。”[11]史料讲的是崇祯年间山东博兴县的烈妇相氏在被贼寇掳后为保贞节投水殉烈的故事。文中描述的相氏使贼寇都为之动容,“一军敬其节,焚奠成礼而去”。从传记描写贼寇面对相氏殉烈的态度我们也可以推断出,相氏的选择只是偶然事件,大部分人都不会做出殉烈的举动。

通过以上直接或间接的史料可知,从贼苟活、保全性命方是战乱中山东女性的主流选择。同时我们对为数不多的死难女性也必须具体情况具体分析,事实上,山东死难的烈女中有相当一部分是被迫选择死亡。她们的死烈行为并非完全出自本人意愿,而是村内、族内或家内具有影响力的人物引导或逼迫她们殉烈。女性在战乱环境中本就惊慌失措,在危机面前她们只能被动服从,毫无反抗余地。时常出现的集体殉烈行为也使部分女性在仓皇中盲目跟从,丢掉了性命。

女性在战乱中身体贞节和生命安全都受到巨大的威胁,山东登州府蓬莱县的烈妇王氏在崇祯年间城将陷落时告诉亲属女眷城破要以死保节,她认为如果不用死来明志,“否则,贼退身安,虽贞莫信也”。我们来看一下王氏的殉难事迹:“沙应鹤妻王氏,崇祯壬申,城将陷,氏告戚属妇女曰:‘前山后海,谅无所逃,惟一死可以明节。否则,贼退身安,虽贞莫信也。’城破,氏出门骂贼而死。后子澄成进士,请旌。”[12]40从史料中可知即便女性在战乱中保全了身体贞节和生命安全,时人也多不相信。此处我们可以窥见在战乱中女性被蹂躏的普遍性。部分明代士人对战争中妇女贞节受威胁的情况表现出极大的焦虑,杨爵即在家书中屡次提醒其子:“我前者两次书来家,令仕买刚(钢)尖刀数十把,今又恐你不着意,愚蒙不悟,令舜卿买尖刀十把放书箱中,带回到家。你取去,人各散与家中妇人女子一把,使他悬带,昼夜常在身。譬若有急事,即时人人从心上一刀扎死,不要留一个。使将此言明白与家中大小妇人说,使勿□,宁做个洁净鬼,决不要做个污浊人。”[13]杨爵在给儿子的家书中两次提到要其买尖刀分与家中妇人,并且犹不放心,亲自令人买刀并带给其子,让其分发家中女眷。即便这样他还是告诫其子若有急事“即时人人从心上一刀扎死,不要留一个”,不但给女眷分发尖刀,在危急时刻还专门令人将女眷刺死,他的出发点即是贞节崇拜,要求家中女性“宁做个洁净鬼,决不要做个污浊人”。在这种情况下,家中的女眷毫无反抗的余地,只能听从安排殉烈,是不能够也没有能力逃生的。

在明代的山东类似情况也时有发生,山东烈女的殉难在很多时候都与家族和周围环境相关。如山东莱阳的烈妇王氏,在崇祯十六年城陷时她不但要求三个女儿殉烈,并且亲自监督她们自缢:“左懋官妻王氏,目击三女缢,然后死。”[12]200母亲的强势举动令女儿只能选择自尽保节,并不敢也不能有其他想法或行为。而山东郓城的李氏在贼已陷城,丈夫被抓的时刻,她带领家中的儿子、女儿、儿媳、孙子、孙女共8人集体投井而死:“李氏,生员刘名世妻。妖贼陷城,见夫被执,氏义不受辱,率其子泽永并六姐及长男妇苑氏、次男泽裔、女德姐、孙瑞哥、孙女莲姐投井而死。”[14]也有家中的主人在危难中带领女婢等集体殉烈的情况,如:“程氏,推官王介锡妻。氏以勳衙科第之家,不尚容饰,庙见后即亲操井臼。兵变时介锡挽之行,氏曰:‘勿以吾一妇人为君累。’绐夫出,投园井中死,一时婢妇随之者六人。”[15]程氏为山东临清县人,她出身科第之家,自幼应受过严厉的闺门教育,在兵变丈夫欲携其逃难时,她自投井中殉烈,家中的婢妇跟随从死的竟有6人。

综上,在明代贞烈的价值观凌驾于其他一切道德之上,几乎成为评价女德的唯一标准,官方正史一味地颂扬贞烈,《列女传》最终收录的传记类型以节烈为大宗。事实上,在民间,以明代的山东社会为例,烈女却是凤毛麟角的,是真正的道德模范的历史。尤其是在明代中后期,王阳明首揭陆九渊心学创立良知学说,与占统治地位的官方程朱理学抗衡,在学术思想界造成极大震动,并风靡全国,心学的兴起使程朱理学受到挑战,相应的贞节观念也受到质疑而越来越淡薄,社会上再婚现象普遍发生,甚至淫风盛行。在此种情况下,殉烈女性不但数量少,而且在这少部分烈女中还有一部分是被迫殉烈。主要分为两方面:一部分是殉夫女性,她们多是由于家族利益受到宗族的逼迫和引导,需要为夫殉节以彰显、荣耀家族;且由于婚姻论财的兴起,一些家族为财多逼迫守节女性再嫁,部分女性为了反抗家族的逼婚而选择自尽殉节。另一部分殉难的女性也多是受到逼迫和引导而被迫走上殉难道路。明代山东经历了很多大的战争,在战乱中女性的身体贞节和生命安全都受到极大威胁,打破了她们在“内”领域生活的宁静,面对战乱她们常常失去决断意识,家族中的权威人物在这种情况下会对她们进行引导、教育、逼迫和带领,让她们不惜以生命为代价确保身体贞节。面对外部的兵荒马乱,女性毫无选择的权利,常常被迫跟随殉烈而死。

(二)历史记载与真实历史产生差距的原因

史家在选取史料时的重烈是造成历史记载与现实产生差距的一个原因。明代社会上普遍存在着尚“烈”甚于“节”的风气,方志作为教化的手段之一,也偏重于对妇女行烈的记载,死烈往往成为编撰列女传记的重要标准。例如在《道光济南府志》中即有相关记载:“……凡关节烈者备著于篇,其他闺秀鲜实迹,寿妇不及百岁者概从缺……”[16]137编者认为只要是为节烈而死的女性,都要记录在册,而其他闺中事迹和寿妇不及百岁的都不予记载。在《乾隆曲阜县志》中也有类似记载:“近世史志列女皆止载节烈而贤淑不概见,母亦以节烈易知而贤淑难稽耶……”[17]编者提到近代《列女传》只记载节烈而女性贤淑等品德皆不见记载,作为母亲主要是因节烈被知晓而不是其他母性品格,造成这种情况的原因在方志中也有提及:“自程子饿死事小之论出,而闺门弥以节义为重矣,我国家首正风俗,激扬烈性,旌劝之典下……”[18]宣扬国家教化风俗是方志《列女传》编写的原因,也是其要达到的目的。由此可见,地方志在选择史料时的重烈行是大家都承认和不避讳的事实,这也是造成历史记载和真实历史产生差距的重要原因之一。

其他原因学界已有诸多观点(8)学界普遍认为史书加强对女子烈行的书写与明清之际的特殊政治氛围有关:一是士人书写女性抗辱丧命的事迹,暗示亡国挽歌的吟咏;二是对持官方立场的臣民来说,记载流贼欺凌的烈女也是昭告“明亡于流寇,非亡于清”;三是明遗民以女子的英烈批判男子的屈膝投诚。,在此不再重复论述。

游鉴明等在《如何阅读中国女子传记》中说:“广泛流播、历史悠久的女子传记几乎总是卷入到当时强有力的巨大意识形态议程之中。甚至那些允诺会进入内在生活的文类,诸如私人传记概略和口头访问,也常常用当时流行的话语来讲述那些生平故事。……但其传记的散布与保存更应归功于外在于其独特人生的、更大的文化、政治力量。……女子传记这一文类才常常被号召起来发挥规范性、规定性作用。在这些时刻,生平故事变成了隐喻,变成了用来传播紧急教导的程式化工具。……”[19]302衣若兰也认为:“史学家是‘记载’与‘事实’之间的制造者与调节人。史家制造了无数的史实,又不断地处理这两者之间调节的过程。‘历史’从发生到无休止地重塑,历史学者面对前人的记录,反复地进行辨识与挑选(剔除或照单全收)的工作,经历多次的记载与事实或记载与记载之间紧张的拉扯,调整出他们认为最佳的建构方式与结果。”[5]374

由此可知,我们今天看到的正史《列女传》中烈女的形象其实是经过双重塑造后产生的:一是社会的塑造,节妇烈女是男权社会男性对女性群体构造的完美道德典型,而众多女子则虔诚地践行着男性心中的贞节理想,甘愿牺牲;二是文本的塑造,它的严重程度丝毫不亚于前者。

二、烈女的悲壮人生

可以说中国古代女性的一生是可悲的,她们不能有自己的人生追求,全部的人生价值早已被男权社会按照有利于男性的标准预设。她们从出生即被引导接受这些标准,她们顺从、受压迫;出嫁为妇后她们更是将家族的利益放在首位,为了生出家族内的男性后嗣要大度接受丈夫纳妾;她们战战兢兢侍奉公婆,不敢出半分纰漏;她们更是以丈夫为天,相夫教子毫不懈怠;她们辛勤劳作,适时补贴家用。她们在“内”领域默默无闻地维护着家庭的安定,把家庭当作自己最后的庇护所和港湾。

美国学者罗莎莉在《儒学与女性》中说:“与男性设立的科举考试相对应,守寡成为为女性特设的一种社会流动方式。也就是说,女性能够凭借自身的行为而不是父亲、丈夫或儿子的功绩获得帝国授予的最高荣誉。”[2]12在这里我们再对罗莎莉的观点进行一下补充:守节和殉烈是明代女性能够通过合法途径走出“内”领域的唯一方式。烈女正是通过殉烈这一方式走入了我们的视野。

通过前文的讲述我们可以把烈女的殉烈重新分为两大类:主动殉烈和被动殉烈。主动殉烈又分为主动殉夫(未婚夫)和主动殉难两种方式(9)烈女的殉烈不仅是殉夫和殉难,也有殉父母及舅姑等,由于占比很小,所以我们在此暂不讨论。。主动殉夫即烈女在丈夫死后根据自己的主观意愿决定追随丈夫而去,殉夫地下。如:“陈氏,孙仁妻。仁故,氏置二棺,曰:‘有死无二’,遂经柩侧。”[20]山东沂州的烈妇陈氏在丈夫孙仁死后置办两口棺材,以示必死的决心,后自经而死。陈氏的殉夫即属于主动殉夫,未遭到任何外力的干预,是自己的主观行为。主动殉难顾名思义是指女子在战争等强暴势力危及身体贞节时,主动选择舍身保节。如:“申记儿,旧军镇民家女。年十六,庄重,不苟言笑。正德辛未,山东盗起,所在掠子女玉帛。将至镇,镇中男妇皆走避,记儿避贼不及,被执。贼见记儿有姿,百计诱之,记儿骂不绝口。贼怒曰:‘何物女子倔强乃尔!吾独不能剚刃汝腹中耶?’遂遇害。……”[21]山东章丘县烈女申记儿在被贼掳后为保贞节骂贼而死。申记儿的死也是她的主观自愿行为,属于主动殉烈。

被动殉烈也分为被动殉夫(未婚夫)和被动殉难两种方式。被动殉夫(未婚夫)大致包括两种情况:一方面是指烈女并没有殉夫的意愿,受到家人、族人等的引导和强迫不得不殉夫。如:“杨氏,韩震吉妻。震吉业儒遘厉疾将殁,呼杨曰:‘能从吾地下不?’杨泣应之。……”[16]154山东济南的杨氏为韩震吉的妻子,韩震吉将殁时表达了让杨氏殉葬的意愿“能从吾地下不?” “杨泣应之”,杨氏的殉夫即是丈夫的要求。换言之,烈妇杨氏殉夫并不是自己的主观意愿,而是他人干预的结果,这即为被动殉夫。另一方面部分烈女并没有在丈夫(未婚夫)死时即殉夫,但是在其守节过程中经历如逼迫再嫁、丧子、舅姑丧、其他天灾人祸等对其影响重大的事件而被迫选择殉烈,其中因婚姻论财等习俗导致被逼迫再嫁是烈女殉烈的主要原因。被动殉难则更为复杂,主要有以下两大类情况:一是家人、族人在战乱等突发暴力因素暴发时强迫家中、族中女子以死保节,有时甚至亲自动手结束女性的生命;二是家族中祖母、母亲或婆婆等在关键时刻带领全家、全族甚至全村女性集体殉烈。

西蒙·波娃在《第二性》中说:“一个人之所以为女人,与其说是天生的,不如说是形成的。没有任何生理上、心理上或经济上的定命能决断女人在社会中的地位,而是人类文化之整体产生出这居间于男性与无性中的所谓女性。”[3]23整个女性的历史是男性创造的,男性始终主宰着女性的命运,他们按照自己的意志制定社会制度与规范,将女性塑造成他们理想的形象。女性在男性的影响下成长,按照男性制定的规则行事,不自觉沦为他们的附属品。更可悲的是,女性接受并认同男性为之建构的规范,部分女性甚至参与了男权文化对女性的压迫,心甘情愿地扮演社会为她们规定的角色,泯灭了自我人格和价值。从这个意义上可以说,烈女无论是主动殉烈还是被动殉烈都是可悲的,她们终于在父权制的规定和指引下一步步通过牺牲自己的生命而走上了人生的巅峰。她们得到了世人的称赞、官员士大夫的褒扬甚至是国家的旌表。但是她们为此付出的是鲜活的生命,是父母、孩子失去至亲的人间悲剧。她们的死其核心和本质还是男性意志的体现,从这个角度可以说她们是男性贞节观念奴化的牺牲品。

然而,从另一角度我们还可以看到烈女殉节的壮烈,她们终于冲破“内”领域的界限,在外部空间展现了自己的身影,虽然带有一丝无奈和决绝,却充分体现了女性道德的升华与超越。同时我们还应看到女性殉烈(多指主动殉烈)除了“理”的因素还有“情”:夫妻感情笃深,殉情而死;为骨肉亲情,不惜牺牲生命。还有“义”:国难家仇,忠君报国,为国殉难。所有这些我们不能完全用封建礼教的牺牲品和不能承担责任的懦夫来以偏概全,而是女性对自我生命历程和责任感知的体现,可以说具有独特的气质和时代精神。在这里,女性的身影虽微弱,却已初露峥嵘。

三、烈女的内心感受

顺从、受压迫和缺乏教育是中国古代女性的代表性特征。笔者并不否认这一特征,但是如果我们要全面地了解烈女就不能以旁观者的角度去看问题,而忽略对烈女内心世界的体会。我们似乎很难弄懂节妇烈女们普遍的执拗,她们的语言匪夷所思,行为更是骇人听闻。康德说过:“能够被我们理解的是我们主观形成的而不是世界本身的客观真实。”[2]3要理解烈女的行为和思想必须把她们还原到当时的社会中,可以说明代官方倡导和维持的浓厚的节烈氛围为烈女的形成提供了良好的环境。明朝建立后理学成为社会的主流意识形态,贞节观念经过女教圣人的鼓吹和封建统治者的宣扬得到了进一步的发展。朝廷节烈旌表制度的不断完善、旌表范围的扩大、各种表彰方式的确立在社会上形成了表彰节烈的风气;官方女教书籍在民间的广泛传播及民间女教书的大量出版、印刷,其内容简单易懂、形式丰富多样,吸引了大量女性读者,起到了对妇女引导和教育的作用;文人士大夫对节妇烈女的标榜和称颂、大众舆论的引导、宗族恩威并施的劝诫和管理;等等。所有这些都使得贞节观念深深植入社会各阶层中,而烈女(多指主动殉烈)这一群体全盘接受了这一社会的主流思想,把贞节当作自己至高的人生目标,当遇有危机选择殉烈可以说是为完成自己的人生价值而牺牲,因此她们内心是有着强烈的自豪感和满足感的,无论我们今天觉得她们是如何的可悲。关于烈女内心的满足感我们可以从以下两个方面来理解。

(一)烈女实现了道德理想,为家国做出了牺牲

传统观念要求女性牺牲自我以成全家国,作为道德模范的节妇烈女深深认同这一思想,并在实践中不断推进。她们为保贞节,为丈夫、父母等亲人牺牲生命时内心是有着强烈的满足感的,如:“张秀莲,鸿任女,年十三,端庄。与群女共,任常语家人曰:‘女幼而端庄,将来必贤淑,惜福薄耳。’壬午乱被掳,大骂曰:‘死即死耳,终不贻父母辱。’贼怒杀之。”[22]张秀莲是山东城武县的烈女,她在壬午之乱殉烈时说:“死即死耳,终不贻父母辱。”从中可以看出她内心的笃定和自豪,不辱父母,死而无憾。还有一些烈女,她们在国家遇到危难的时刻也能像忠臣烈士一样,秉承天地正气,身可杀,志不可屈。如《济南府志》中的赵烈妇:“赵氏,选贡瑞卿女,都司韩某妻。崇祯间,从夫宦山西,流贼作乱,城破,韩及难。家人劝氏微服逃,氏曰:‘吾为命妇,城破身死,分也。’乃著冠帔高坐,见贼大骂,遇害。”[16]223从烈妇的语言“吾为命妇,城破身死,分也”和行动“著冠帔”“高坐”可以看出她为国家殉难的责任感、自豪感和决心。

作为闺阁之内的小女子,在危难时刻能像大丈夫一样为保节而死、为亲人牺牲、为国捐躯,对于烈女来说是有一种深深的自豪感和满足感的。

(二)烈女求名的思想

明朝人崇尚死烈,无论是在正史、方志中,还是在小说、戏曲里都不乏一些节烈的故事,这些书籍教化及士绅对女子行烈保贞的褒扬,无不刺激着闺阁女子人死留名的心态。明代学者归有光曾为一位郭孺人撰写墓志铭,这位孺人辛劳一生,先帮丈夫以年赀贡入太学,直至做了县官;又督教儿子考中了进士。郭孺人一生尽瘁于夫家,身殁前有一个心愿,“但得片石,求能文者志吾墓足矣”[23]499。由此可见,女性也有留名于后世的愿望。

一部分烈女就是在这种求名思想的支配下主动殉烈的,正所谓“烈妇死一时,生千古矣”,她们期待能在躯体死后,精神得到不朽。我们来看一下山东潍县“刘门双烈”的故事:“孙氏,樊氏,刘应节妾。万历十八年应节殁,二氏闻谕祭至喜,相谓曰:‘我公其不朽乎!虽从死亦且不朽。’皆缢死。”[24]刘应节的妾孙氏、樊氏在应节殁后“闻谕祭至喜”,这一反常的行为初读来实令人感到不解,之后二氏相谓“我公其不朽乎!虽从死亦且不朽”,使读者豁然开朗,她们想要人死留名的心态跃然纸上。还有《济南府志》中著名的“王氏三烈”的故事,讲的是王氏家族三位女性英勇殉烈的事迹,我们重点看一下御史王与允的妻子于氏:“……于氏,青城人,御史王与允妻,御史闻明思宗之难以死自誓,或劝止,于独曰:‘妾从君称命妇,君为忠臣,妾亦愿为烈妇。’遂登楼相对自经死。……”[16]208在御史准备殉明思宗之难时,于氏表达了她愿与丈夫一起殉国、死后留名的意愿:“妾从君称命妇,君为忠臣,妾亦愿为烈妇。”

针对这种情况学者陈确表达了他对妇女行烈的看法:“使烈妇忍死立孤,穷饿无以自存,人岂有周知者?白首而死,亦岂有醵葬之而碑之,传记之,诗歌之者?夫速死之与忍死,其是非难易皆什佰,而士往往舍此而予彼。甚矣,人心之好异!此烈妇之所以之死而不悔者也。……烈妇亦从一而终足矣,何必殉死?然不殉死,天下何繇知烈妇?语云:‘三代而下,士惟恐不好名。’悲夫!”[25]他认为烈女的产生都是因为人们的好异与好名。这里显现的人死留名的心态恐怕是明清时期烈女殉烈和其事迹被记载的重要原因之一。与陈确不同,归有光则表达了他对女性希望死后留名的认可和赞同:“孺人以女子,有志于名后世,夫岂为区区之名,即其平生之志,有不容没没者。”[23]499他认为女性在生前的种种辛苦和遭遇,要死后留名是正常的,也是应该的。

无论是以家国为重,甘愿牺牲自己还是为死后留名而殉烈,都是烈女的自主选择,在这一过程中她们的内心充满了满足感和自豪感,这种内心的满足和愉悦已超过了传统思想带给她们的性别自卑感。

山东的烈女在明代各省中居于前列,她们是一个醒目而庞大的群体,我们要了解她们还要关注山东本土的内在因素。山东官僚对朝廷旌表制度和社会教化政策的落实情况,山东的宗族对妇女的管理情况,山东士人对贞节的提倡和宣扬情况,山东的经济发展和天灾、战乱等情况……这些都是促使烈女大量产生的客观条件,需要我们去关注。

写到这里,又回到了我们前文提出的问题:应该怎么认识和理解生活在隐蔽“内”领域的山东烈女呢?生活在“内”领域中的烈女并非是完全沉默和没有发声的,她们冲破了内外界限,走上了历史舞台,她们的面貌经过社会和历史的双重塑造已经渐趋整齐划一,但是今天我们仍能透过层层的历史烟云找寻她们的身影,感悟她们的内心。她们终究摆脱不了男权制下被奴化的牺牲品的命运,但是这并不影响她们内心的责任感、使命感和满足感,她们与男性一样,参与了对历史的创造,有着浓厚的家国情怀!这必定是一个多元性的答案。在这里笔者想通过改编《重读中国女性生命故事》中的一段话来回答这一问题:“真实”的山东烈女并非位于产生她们的、更大的文化规划“之下、背后或之上”;她们就在这些规划“之中”,在不同程度上参与了她们自己的生产,留下了一定程度上的适应、讨价还价和偷梁换柱的挪用等种种痕迹[19]306。