痉挛性脑性瘫痪早产儿脑CT图像表现及其鉴别诊断价值

孙常华 康莺歌 张利敏 赵晓卫 张原景

郑州市第七人民医院新生儿科(河南 郑州 455000)

小儿脑性瘫痪也称之为脑瘫,是脑发育早期的非进行性损伤所致,也是儿童期主要肢体残疾性疾病,其中70%左右的小儿脑瘫中为痉挛性脑瘫[1-2]。痉挛性脑瘫的发病机制至今尚未完全阐明,此类患儿除肌肉持续痉挛外,还伴肌肉运动不协调,且即使经手术治疗后可改善大部分症状,但随着生长发育常需二次甚至多次手术[3]。研究报道,小儿脑瘫的发病时期是在胎儿期及婴儿期,但因婴儿期特殊的发育规律,小儿脑瘫引起的运动障碍、姿势异常极易被掩盖,虽随着生长发育有所改变,但这也导致脑瘫患儿无法及时被发现,从而错过最佳治疗时机,不仅严重威胁患儿身心健康,也为家庭及社会带来沉重负担[4-5]。CT可无创显示脑形态改变,尤其是近年来随着CT分辨率的提升、CT技术的更新,CT已成为脑瘫重要的辅助诊治手段,但针对性分析早产儿痉挛性脑瘫CT图像特征及诊断价值的报道相对罕见[6]。本研究拟着重分析痉挛性脑瘫患儿的CT影像学资料,并探究其对痉挛性脑瘫的鉴别诊断价值,以期为痉挛性脑瘫的早期诊治提供参考依据,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料研究对象为2013年1月至2019年7月本院收治的小儿痉挛性脑瘫患儿。按纳入与排除标准选取39例作为病例组,其中男29例,女10例;年龄(1.52±0.21)岁;均为早产儿,痉挛性双瘫22例,痉挛性四肢瘫17例;照脑瘫粗大运动功能分级系统(gross motor function classification system,GMFCS)Ⅰ级7例,Ⅱ级9例,Ⅲ级9例,Ⅳ级10例,Ⅴ级4例。另按年龄匹配原则选取同期在本院儿科就诊的30例儿童作为对照组;男29例,女10例;年龄(1.49±0.20)岁。

纳入标准:年龄0~2岁;病案组符合痉挛性脑瘫诊断标准[7],且为首诊痉挛性脑瘫,可见椎体受损的运动异常表现;早产儿,但精神运动发育正常,常规CT未见异常,且无围生期窒息史、宫内窘迫史;接受过CT检查,病历资料并满足本次研究需求。排除标准:颅脑外伤史;遗传代谢性疾病患儿;既往有神经系统感染病史。两组性别、年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法CT设备为西门子SOMATOM螺旋CT,扫描层厚8mm、层间距8mm,对不合作患儿可在扫描前30min口服水合氯醛或保留灌肠,剂量0.3~0.5mg/kg,观察组脑瘫患儿头颅CT影像学表现,并由两位以上高年资CT影像学医师采用双盲法阅片,取统一意见为最终诊断结果,若意见不统一则协商同意后给出最终诊断结果。

1.3 统计学分析SPSS 21.0软件进行统计学分析,计数资料采用例(%)描述,MedCalc软件绘制受试者工作特征(ROC)曲线分析CT影像学的诊断鉴别价值,以曲线下面积值(AUC)反映诊断鉴别效能,AUC值的比较采用Z检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 痉挛性脑瘫的CT影像学表现39例痉挛性脑瘫患儿中,82.50%的患儿CT影像学表现为脑室周围白质成角,左右角度不对称,74.36%的患儿CT影像学表现为脑室扩大变形或(和)白质丧失,61.54%的患儿CT影像学表现为灰质异常增多则聚集成团,左右不对称,见表1。

表1 痉挛性脑瘫的CT影像学表现[n(%)]

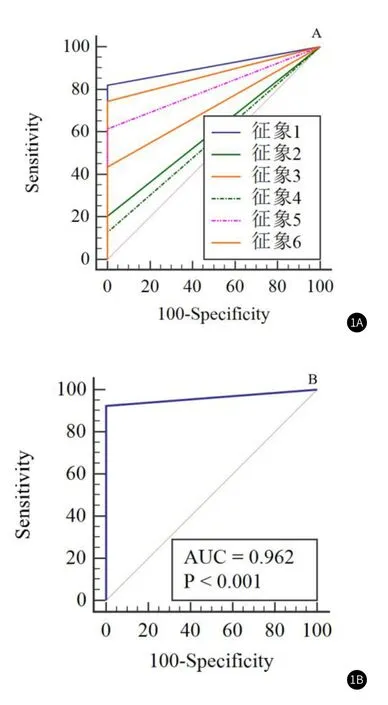

2.2 CT对痉挛性脑瘫的鉴别诊断价值征象1诊断痉挛性脑瘫的AUC值最高,并显著高于征象2(Z=7.069,P<0.001)、征象4(Z=7.597,P<0.001)、征象6(Z=5.602,P<0.001),但与征象3(Z=0.902、1.843,P=0.366、0.065)、征象5(Z=1.843,P=0.065)差异无统计学意义,对应敏感度及特异度分别为82.05%、100.00%,见表2、图1A。

表2 CT对痉挛性脑瘫的鉴别诊断价值

2.3 CT影像联合诊断痉挛性脑瘫的ROC曲线分析按痉挛性脑瘫患儿CT征象出现频次,选取前三位(征象1、征象3、征象5)联合诊断痉挛性脑瘫(出现征象1、征象3、征象5中的任意一中征象即诊断为痉挛性脑瘫)作为检验变量绘制ROC曲线,结果显示联合诊断的AUC值为0.962(95%CI:0.885~0.993),P<0.001,约登指数0.923,敏感度、特异度分别为92.31%、100.00%,并显著高于征象1诊断(Z=2.084,P=0.037),见图1B。

3 讨 论

随着新生儿重症监护及抢救技术的不断发展,早产儿存活率也明显上升,但早产存活的患儿常因器官系统发育不完善,尤其是神经系统发育,这也使得早产儿在后期生长发育中体格及智能发育与正常足月儿存在差异,早产儿也一度被认为是儿童智力发育落后及遗留神经系统后遗症的危险因素之一[8-9]。研究报道,早产儿因体质量极低及早产,其脑组织发育不成熟,此类患儿脑白质血管发育欠完善,脑血管调节功能也相对低下,加之少突胶质细胞前体细胞对氧自由基、兴奋性氨基酸等损伤因素的高度易感性,极易并发脑损伤,并引起以痉挛性瘫痪为主的脑瘫[10]。CT在显示颅脑形态学上的优势已相对明确,在脑瘫的早期诊治中发挥重要价值[11]。对早产儿同样如此,如何在早期预测或诊断痉挛性脑瘫,为临床早期干预提供参考依据至关重要。

本研究显示39例痉挛性脑瘫患儿的CT影像学主要表现为脑室周围白质成角,左右角度不对称;脑室扩大变形或(和)白质丧失;灰质异常增多则聚集成团,左右不对称。既往也有研究报道[12-13],早产儿的脑部损害有一定临床特征,受代偿修复影响,神经胶质再生现象,因此其脑部损害并不表现为明显的水肿,此时在CT上通常可见病灶白质减少、灰质增多;而伴随白质的缺失坏死,可有异位的灰质增生充填,可伴或不伴病态延伸的外侧裂池出现在深部白质区域,同时可见角内白质缺如。不仅如此,此时脑室周围的白质前后缺乏正常连续结构,且因侧脑室上部室周深部白质损伤变形后可累及室管膜,导致室管膜囊变、坏死,神经胶质细胞无瘢痕再生填充影响,此时角内可见一条深达侧脑室壁的异常脑沟,为病态延伸的外侧裂池,且角内白质缺如。与此同时,异常增多的灰质由聚集成团,表现出结节状而引起癫痫发作[14-15]。这与既往报道结论相符。另有部分表现为深脑裂之密度增高的异位衬边灰质;脑室周围灰质异位,仅12.82%可见小点状钙化。

同时,本研究分析上述征象对痉挛性脑瘫的诊断鉴别价值,结果显示脑室周围白质成角,左右角度不对称征象诊断痉挛性脑瘫的AUC值最高,虽与征象3[脑室扩大变形或(和)白质丧失]、征象5(灰质异常增多则聚集成团,左右不对称)差异无统计学意义,但显著高于征象2(脑室周围灰质异位)、征象4(小点状钙化)、征象6(深脑裂之密度增高的异位衬边灰质);且上述6种征象鉴别诊断痉挛性脑瘫的特异度虽均高达100%,但脑室周围白质成角,左右角度不对称征象的敏感度高达82.05%。为进一步完善CT图像,本研究进一步按痉挛性脑瘫患儿CT征象出现频次,选取前三位[脑室周围白质成角,左右角度不对称征象、脑室扩大变形或(和)白质丧失征象、灰质异常增多则聚集成团,左右不对称征象]联合诊断痉挛性脑瘫,结果显示AUC上升至0.962,提示联合诊断效能更高;且与脑室周围白质成角,左右角度不对称征象诊断比较,特异度仍维持在满意水平,而敏感度则进一步上升至92.31%,且联合诊断的AUC值也显著高于脑室周围白质成角,左右角度不对称征象诊断。

综上所述,痉挛性脑瘫早产儿的CT图像主要表现为脑室周围白质成角,左右角度不对称,脑室扩大变形、白质丧失,灰质异常增多则聚集成团、左右不对称等,且上述征象诊断痉挛性脑瘫早产儿均有较好的特异性,其中部分征象诊断的敏感度也良好,但联合诊断获益更佳。