清代耶稣会士贺清泰《圣经》译本源流再探*

——兼论其满文版、汉文版之关系

宋 刚

引言:贺清泰译本研究综述

《圣经》在中国的翻译和流传经历了长期的发展。唐初进入中国的景教已有“翻经书殿”“经留廿七部”等译经活动,现存敦煌文献中《序听迷诗所经》就是基于福音书记载的耶稣生平的译述之作①[日]佐伯好郎:《景敎の硏究》,东京:东方文化学院东京硏究所,1935 年,第596—597 页。有关景教文献的近期研究,可参见吴昶兴:《真常之道:唐代基督教历史与文献研究》,新北:台湾基督教文艺出版社,2015 年;王兰平:《唐代敦煌汉文景教写经研究》,北京:民族出版社,2016 年。。元代罗马天主教方济各会传教士经丝绸之路到中国,负责东方教务的大主教孟高维诺(Giovanni da Montecor⁃vino,1247—1328)在汗八里(今北京)传教三十余年,曾将《新约》和《诗篇》译成鞑靼文字(蒙古语或维吾尔语)②Christopher Dawson,The Mission to Asia:Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries,London:Sheed and Ward,1955,p.227.。晚明时,新一批天主教传教士经海路到中国,以耶稣会士为代表,积极推动中西文化交流,掀起西书中译的高潮,出版了以《圣经》武加大译本(Biblia Sacra Vulgata)为参照的一系列节译、编译文本①关于晚明清初天主教的译经文本,尚未有综合性的研究问世。节译文本以《圣经直解》为代表,相关研究可参见[日]塩山正纯:《初期中国语訳圣书の系谱に关する硏究》,东京都:白帝社,2013 年,第39—67 页;Chen Yanrong,“The‘Sheng jing zhi jie’:A Chinese Text of Commented Gospel Readings in the Encounter between Europe and China in the Seven⁃teenth Century”,Journal of Early Modern Christianity 1:1(2014),pp.165-193。编译文本的代表作有《圣人行实》《圣母行实》《天主降生言行纪略》等,可参见李奭学:《译述:明末耶稣会翻译文学论》,香港:香港中文大学出版社,2012年,第151—253页;宋刚:《从经典到通俗:〈天主降生言行纪略〉及其清代改编本的流变》,《天主教研究学报》2011年第2期,第208—260页。。19世纪初,新教传教士到中国开展宣教事务,他们以译经为首要目标,成为近代《圣经》汉译的主导力量,至今广为流行的《圣经》和合译本就是新教传教士历经多年合作而取得的重要成果。

从宏观角度考察《圣经》在中国的翻译和流传,仅追溯至19世纪的译经兴盛时期是不够的。近代《圣经》汉译的繁荣并非一蹴而就,而是渐进的历史过程,后世译者时而借鉴和承继前代的遗泽。被誉为开启《圣经》汉译先声的伦敦会传教士马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)曾经誊抄一份不知译者姓名的《新约》抄本,作为译经工作的重要参考,而该抄本为源自清前期巴黎外方传教会士白日昇(Jean Basset,1662—1707)与四川信徒徐若翰(?—1734)合作翻译的《新约》译本②关于白、徐《新约》译本,参见Fracois Barriquand,“First Comprehensive Translation of the New Testament in Chi⁃nese:Fr Jean Basset(1662-1707)and the Scholar John Xu”,Societas Verbi Divini:Verbum SVD 49(2008),pp.91-119;[日]内田庆市:《モリソンが元にした漢訳聖書——新しく発見されたジャン・バセ訳新約聖書稿本》,《アジア文化交流研究》2010 年2月第5号,第219—230页;周永:《从“白、徐译本”到“二马译本”——简论白、徐〈新约〉译本的缘起、流传及影响》,《天主教研究学报》2011 年第2 期,第261—308 页;Song Gang,“The Basset-Su Chinese New Testament”,in The Oxford Handbook of the Bible in China,edited by K.K.Yeo,Oxford:Oxford University Press,2021,pp.79-94。。

清中叶法国耶稣会士贺清泰(Louis Antoine de Poirot,1735—1813)的《圣经》译本也与马礼逊的译经工作发生关联。1816年,马礼逊在写给英国及海外圣经公会(British and Foreign Bible Society)的一封信中,提到自己获赠一部福音书的译本,以白话文译成,还附有注解,由当时住在北京的一位天主教传教士翻译。他没有写明传教士的名字,然而在19世纪初仍留在北京的传教士数目寥寥,从事《圣经》汉译的只有贺清泰一人,其译本采用土语白话,在经文后附有注解。因此,马礼逊在信中提及的译本应该就是贺清泰所译的《圣经》汉文版③马礼逊信中表示在得到译本时该译者仍在世,但贺清泰于1813 年底已去世,可能信息有误。The Thirteenth Report of the British and Foreign Bible Society,London:Tilling and Hughes,1817,Appendix No.IX,“Letter from Rev.R.Morrison,Canton,China,June 8,1810”,p.15.。

由于教廷禁译、清廷禁教等因素,贺清泰未能刊行他的《圣经》译本。即便如此,他已突破了在华天主教译经工作的局限,相继译出《圣经》的满文版和汉文版,在近代《圣经》翻译史上可谓独树一帜。其满文版的流畅译笔、汉文版的白话文体,加上与经文相配的注解,引起后世译者和研究者的广泛关注。正是由于这些不同寻常的特色,使得贺清泰译本成为近代中国天主教的代表性译经之作。

19 世纪晚期,贺清泰译本进入天主教文献目录及教会史研究的视野。开先河者为费赖之(Louis Pfister,1833—1891)的贺清泰传记,在后面的遗作列表中,贺清泰译本汉文版被列为首条。费赖之称其题为“古新圣经”,是“一部译就《圣经》大部分且每篇后附有注解的白话译本”,并列出当时徐家汇藏书楼所藏抄本共34 部经卷的标题(以下称徐家汇汉文抄本)。他又指出北京遣使会图书馆(即北堂图书馆)藏有其它七部经卷,进而推断贺清泰并未译出《雅歌》及《以赛亚书》《但以理书》《约拿书》以外的先知书④Louis Pfister,Notices biographiques et bibliographiques sur les Jesuites de l'Ancienne mission de Chine,1552-1773,Tome II XVIII Siecle,Changhai:Imprimerir de la Mission Catholique 1932-1934,pp.968-969.费赖之提及徐家汇藏书楼的汉文抄本是在北京复制的,有可能在贺清泰译本汉文版原稿的基础上制作,亦可推知此抄本大概制作于费氏负责管理藏书楼的1870至1880年代。。20世纪中叶,徐宗泽(1886—1947)编写明清间耶稣会士译著文献提要,冯瓒璋编写北平北堂图书馆中文善本书目,两者都将贺清泰译本列入,并以《古新圣经》为题①徐宗泽:《明清间耶稣会士译著提要》,上海:上海书店出版社,2006 年,第13—14 页;冯瓒璋:《北平北堂图书馆暂编中文善本书目》,《上智编译馆馆刊》1947 年第2 卷第4、5 期,此处引自重印版,载赵建敏编:《天主教研究论辑》第3辑,北京:宗教文化出版社,2006 年,第319页。。方豪(1894—1955)在贺清泰小传中也列出徐家汇汉文抄本经卷标题,并提到所缺部分经卷“已从北平本抄补完全”②方豪:《中国天主教史人物传》下册,北京:中华书局,1988 年,第99—100页。。这些著述提供了贺清泰译本汉文版的收藏信息,为其后的研究奠定了基础,不过只是抄录经卷标题或序言,卷数统计各不相同,对重出抄本也少有着墨。此外,Nikolaus Kowalsky(1911—1966)、François Bontinck(1920—2005)等人援引罗马教廷传信部(Sacra Congregatio de Propaganda Fide)的文献,指贺清泰曾致函传信部,声称已将《圣经》大部分经卷译成了满文和汉文,但传信部禁止出版他的译本③Nikolaus Kowalsky,“Die S.Congregatio‘de Propagande Fide’und die Übersetzung der HI Schrift”,Die Heilige schrift in den Katholischen Missionen,edited by Johannes Becknann,Schöneck,Beckenried:Neue Zeitschrift für Missiionswis⁃senschaft,1966,pp.29-32;“Die S.Congregatio de Propagande Fide und die Bücherzensur der Apostolischen Missionare”,Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 9(1953),p.43.François Bontinck,La lutte autour de la liturgie chinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles.Louvain:Nauwelaerts,1962,pp.383-384.。

还有学者从译经史角度介绍和评价贺清泰译本汉文版。贾立言(Alphonse J.Garnier,1889—1935)将其列为近代天主教未出版的《圣经》汉译本之一④贾立言、冯雪冰:《汉文圣经译本小史(Chinese Versions of the Bible)》,上海:广学会,1934年,第17页。。钟鸣旦(Nicolas Standaert)追溯明清时期天主教的译经活动,指出贺清泰译本以武加大译本为源本,因为没有正式出版,所以很难称其为早期天主教译经尝试的代表作⑤Standaert,“The Bible in Early Seventeenth-Century China”,in Bible in Modern China:the Literary and Intellectual Impact,edited by Irene Eber,Sze Kar Wan,and Knut Walf,Sankt Augustin:Institut Monumenta Serica,1999,pp.32-33.。尤思德(Jost O.Zetzsche)将贺清泰译本称为马礼逊等人开启基督新教译经时代之前的天主教遗存,对其白话文体有所关注⑥Jost Oliver Zetzsche,The Bible in China:The History of the Union Version,or,The Culmination of Protestant Mission⁃ary Bible Translation in China,Sankt Augustin:Monumenta Serica Institute,1999,pp.27-28.。进入21 世纪,更多研究将贺清泰译本纳入译经史的研究范围,如陈少兰和蔡锦图提到此译本采用“通俗”“有北方俚语”的文体,任东升据译本序言归纳贺清泰的翻译原则和策略⑦陈少兰:《中文圣经翻译简史》,香港:环球圣经公会有限公司,2005年,第16页;蔡锦图:《圣言千载:圣经流传的故事》,香港:基道出版社,2011 年,第228—229页;任东升:《圣经汉译文化研究》,武汉:湖北教育出版社,2007年,第164—166页。。这些研究将贺清泰译本视为清代天主教的重要译经成果之一,不过缺少详细考证和分析,对其评价不高,难以与后世包括和合译本在内的基督新教的主要译本相提并论。

近十年来,关于贺清泰译本汉文版——通称为《古新圣经》——的研究明显增加,角度和方法也趋向多元,延伸至翻译学、语言学、文学、跨文化研究等学科。崛井(Toshikazu S.Foley)分析了译本中出现的四字成语,证明译文带有明显的口语化特征⑧Toshikazu S.Foley,“Four-character Set Phrases:A Study of their Use in the Catholic and Eastern Orthodox Versions of the Chinese New Testament”,Hong Kong Journal of Catholic Studies,No.2(2011),pp.77-81.。郑海娟、李奭学对《古新圣经》进行了较为系统的考察,提出富有启发性的观点。首先,贺清泰选择白话语体译经,有早期天主教以通俗拉丁文译经的先例,也涉及清中叶禁教时期天主教传教重心的转变。其次,他们重点解析了贺清泰译本的语言特色,认为译文融合白话俗语和欧化文法的元素,体现出文白夹杂、中西参半的杂糅性。虽然是一种不稳定的处于过渡形态的混合语言,却可以从中看到现代白话文的雏形。此外,他们还阐述《古新圣经》与前代译经文本的关系,以及对后世主要译本的影响,强调其在《圣经》汉译史中承前启后的地位。简言之,《古新圣经》集明清天主教白话文著述之大成,其语言的杂糅性是不同文化、语系交汇的结果,带有早期“现代性”的特征,因此可视为清末至五四白话文运动的先声,也间接影响到近现代中国语言的变革①参见郑海娟:《贺清泰〈古新圣经〉研究》,北京大学2012 年博士学位论文。她其后发表了几篇相关论文,包括《文本之网:〈古新圣经〉与前后代〈圣经〉汉译本之关系》,《清华中文学报》2014 年第11 期,第261—298 页;《薪传与新诠——〈古新圣经〉的解经之道》,李奭学、胡晓真编:《图书、知识建构与文化传播》,台北:汉学研究中心,2015年,第95—130 页;“De Poirot’s Chinese Bible and Its Influence”,in The Oxford Handbook of the Bible in China,pp.95-111。李奭学的研究可参见《近代白话文·宗教启蒙·耶稣会传统——试窥贺清泰及其所译〈古新圣经〉的语言问题》,《中国文哲研究集刊》2013年3月第42期,第51—108页。在李、郑二人主编的《古新圣经残稿》中“导论”部分,对其主要观点也作了重新论述,见《古新圣经残稿》第1册,北京:中华书局,2014年,第1—90页。。

郑海娟、李奭学的研究提升了学界对贺清泰译本的关注度。在文献整理方面,徐家汇汉文抄本的影印版、点校排印版先后出版,近期汉译本手稿照相版残卷和满汉合璧版抄本残卷也有图文对校本出版②钟鸣旦、杜鼎克、王仁芳编:《徐家汇藏书楼明清天主教文献续编》,台北:利氏学社,2013 年,第28—34 册;李奭学、郑海娟主编:《古新圣经残稿》,北京:中华书局,2014 年;[日]内田庆市、李奭学编:《古新圣经残稿外二种——北堂本与满汉合璧本》,大阪:关西大学出版部,2018年。。此外,对贺清泰译本的研究持续进行,学者大多倾向于从《圣经》汉译史的角度认识和评价译本的价值。王朔丰参照郑、李的研究,阐述《古新圣经》的现存藏本、源本、内容和结构等问题,以及贺清泰采取的翻译策略。她提出参照佛经研究的对勘方法,将《古新圣经》的福音书与武加大译本和现代《思高圣经》译本并列,进行逐句对勘,并从词汇和概念的角度分析贺清泰译本的语言特色③王硕丰:《贺清泰〈古新圣经〉研究》,北京外国语大学2013 年博士学位论文。。徐若梦从文化交流的角度切入,分析《古新圣经》的章节编排和语言特色④徐若梦:《古代〈圣经〉汉译与中西文化交流》,北京:中国文史出版社,2014年,第146—153页。。余雅婷将贺清泰的《古新圣经》与多部天主教、新教的《圣经》汉译本进行比较,主要从宗教术语、名词、数量词等方面探讨几种译本的关系⑤余雅婷:《〈古新圣经〉の研究》,关西大学2018 年博士学位论文;《19 世纪の汉訳圣书と〈古新圣经〉について》,《东アジア文化交渉研究》2018 年第11 期,第111—125 页。。笔者也有一篇论文,追溯贺清泰译本的存世抄本,将其与前代天主教译经文本比较,分析贺清泰采取的直译原则、俗语原则和解经方法,指出译文存在硬译、漏译、衍译等问题,而序言和注解是以耶稣会学者拉比德(Cornelius a Lapide,1567—1637)的解经著作为参照,配以适应中国文化的语境化诠释,形成了一种别具特色的综合式解经法⑥宋刚:《“本意”与“土语”之间:清代耶稣会士贺清泰的〈圣经〉汉译及诠释》,《国际汉学》2015年第4期,第23—49页。。

贺清泰译本的满文版及满汉合璧版是日本及韩国学者的重点研究对象。在Nicolas Poppe、Leon Hurvitz、冈田英弘(Hidehiro Okada)所编的日本东洋文库藏满文及蒙文献目录中,列有贺清泰译本满文版的一部抄本(以下称东洋文库满文抄本),题为《新旧约圣书》,用罗马字母转写了25 部经卷的标题⑦Nicolas Poppe,Leon Hurvitz,and Hidehiro Okada,Catalogue of the Manchu-Mongol Section of the Toyo Bunko,Tokyo:Toyo Bunko,1964,pp.297-298.。庞晓梅(Tatjana A.Pang)对俄罗斯科学院东方文献研究所藏的另一部满文版抄本(以下称东方文献研究所满文抄本)做了编目,根据其中签注指出抄本是由俄罗斯东正教第十届(1821—1830)北京传道团的修士大司祭卡缅斯基(Archimandrite Peter[Kamenskii],1765—1845)在驻留北京期间复制和审阅⑧Tatjana A.Pang,Descriptive Catalogue of Manchu Manuscripts and Blockprints in the St.Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences,Wiesbaden:Harrassowitz in Kommission,2001,p.164.。在W.Simon和Howard G.H.Nelson所编的收藏在伦敦的满文书籍目录中,列有英国及海外圣经公会派员至圣彼得堡抄录东方文献研究所满文抄本《旧约》部分而得的两种重抄本(以下称圣经公会满文重抄本),其一是由史维廉(William Swan,1791—1866)和巴罗(George Borrow,1803—1881)抄写,另一种则由施德华(Edward Stallybrass,1794—1884)抄写①W.Simon and Howard G.H.Nelson,Manchu Books in London,A Union Catalogue,London:British Museum Publi⁃cations Ltd,1977,pp.27-28.。

从20 世纪70 年代开始,Erling V.Mende、松村润(Matsumura Jun)、金东昭(Kim Dongso)等人发表一系列关于满语及通古斯语《圣经》的研究,贺清泰译本满文版被列为其中一部重要译作。松村润纠正了渡部薫太郎(Watabekaoru Taro)将满文《圣经》的译者说成是东正教第九届北京传道团修士大司祭比丘林(Archimandrite Hyacinth[Bichurin],1806—1821)的错误。他还比较了史维廉、巴罗的满文重抄本及东洋文库满文抄本,指出前者出现不少抄写错误,后者像是出自满洲人之手的写本,因此两者源自不同的系统②[日]松村润:《满州语译の圣书について》,《东洋文库书报》1976 年第7 期,第37—53 页;《东洋文库所藏〈满文附注新旧约圣书〉》,[日]神田信夫(Nobuo Kanda)编:《日本所在清代档案史料の诸相》,东京:东洋文库清代史研究室,1993 年,第15—26 页。。Mende 论述了圣经公会两种满文重抄本的制作过程,又以史维廉、巴罗重抄本中的《约伯传》第14 篇为例,指出满文译文基本上是武加大译本原文的直译③Erling V.Mende,“Einige Bemerkungen zu den Druckausgaben des mandjurischen Neuen Testaments”,Oriens Extre⁃mus 19,Wiesbaden:Otto Harrassowitz,1972,pp.215-221;“Problems in Translating the Bible into Manchu:Observations on Louis Poirot’s Old Testament”,in Sowing the Word:The Cultural Impact of the British and Foreign Bible Society,1804-2004,edited by Stephen Batalden,Kathleen Cann and John Dean,Sheffield:Sheffield Phoenix Press,2004,pp.162-168.。金东昭整理现存的满语圣书文献,分别列出六种已出版的及六种未出版的存世抄本。他主要以东洋文库满文抄本为研究对象,对此前编目中经卷标题的罗马字母转写作出订正,并以经卷中绘法精致的插图等理由,推测《满文附注新旧约圣书》是贺清泰手书的原稿④[韩]金东昭:《东洋文库藏满洲文语圣书稿本研究》,载《神父全达出会长花甲纪念论丛》,大邱:每日新闻社,1992 年,第77—97 页;《东洋文库藏现存满文圣经稿本介绍》,《满族研究》2001 年第64 辑,第92—96 页;《最初中国语·满洲语圣书译成者贺清泰神父》,《阿尔泰学报》2003年第13期,第15—39页;《最初汉语及满洲语〈圣经〉译者——耶稣会士贺清泰》,《国际汉学》2015年第2期,第109—120、130页。。

近期也有中国学者关注满文《圣经》译本的历史。赵晓阳将利波夫措夫(Stepan Vaciliyevich Lipoft⁃soff,1773—1841)译本及贺清泰译本作为两部代表性的译作加以介绍,而对后者只简述了英国圣经会派员到圣彼得堡抄写东方文献研究所满文抄本的过程,未考察此抄本如何制作、如何从北京转至圣彼得堡等问题⑤赵晓阳:《满语圣经译本考述》,《满族研究》2017年第3期,第80—83页。。

至于贺清泰译本的满汉合璧版,目前仅存东方文献研究所收藏的《如达国众王经尾增的总纲·卷一下》一册残卷(以下称东方文献研究所满、汉文抄本)。沃科娃(Volkova M.P.)在东方文献研究所藏满文善本编目中列出此抄本的信息,指出译者为贺清泰⑥Волкова М.П.,Описание маньчжурских ксилографов Института востоковедения АН СССР,Москва:《Наука》,ГРВЛ,1965,p.33.。内田庆市(Uchida Keiichi)比较满、汉文抄本与徐家汇汉文抄本中相同的段落文字,认为是由同一人抄写,异体字的写法也非常近似。虽然仍有少数字词写法不同,但因为意思接近而在汉文书写中经常混同。通过文本比较,他发现徐家汇汉文抄本的用字比满、汉文抄本更准确,由此推断满、汉文抄本在前,汉文抄本在后,且对前者文字进行修正,表述风格更自然。内田庆市还以元代“拟蒙汉语”为参照,论及《古新圣经》受到满语影响的可能性,但清中期满人的语言已高度汉化,难以断定“满(清)文直译体”是否在贺清泰译本中有明确体现⑦[日]内田庆市、李奭学编:《古新圣经残稿外二种》“导论”,第13—16页。。

竹越孝(Takashi Takekoshi)、余雅婷等人对东方文献研究所满、汉文抄本也做了专门研究。他们辑录了满文经文(罗马字母转写),提供日文翻译,同时参照东洋文库满文抄本和徐家汇汉文抄本进行对勘和校注,还做了语词索引。竹越孝假设了满文版、汉文版、满汉合璧版的三种可能先后顺序,通过比对各版之间相同或有差异的字词和语句,认为可能性最高的顺序是满文版在先,汉文版其次,最后是满汉合璧版,其推论不同于内田庆市认为满、汉文抄本先于汉文抄本的观点。陈晓分析满、汉文抄本中汉文语汇的特征,认为口语化倾向明显,多有反映北京话或北方话的词汇。齐灿比较满、汉文抄本与其他三种19 世纪《圣经》译本的词汇和语句,认为贺清泰译文中的白话比施约瑟《旧约全书》中的白话更加“纯粹”,而与另外两种译本的文言文体差异明显①[日]竹越孝等:《满汉合璧版〈古新圣经〉の研究》,东京:好文出版,2021年,第183—238页。。这些研究表明东方文献研究所满、汉文抄本在某种意义上成了连接满文版和汉文版的桥梁。

由以上综述可见,学界此前关于贺清泰译本的满文版、汉文版及满汉合璧版的研究已相当可观,涵盖历史语境、语体特色、版本校勘等方面。不过,贺清泰译本在后世流传的情况非常复杂,目前尚有多种满文及汉文抄本散藏于各地,相关研究仍存在疑问和疏漏之处。本文通过详细的文献考证和例证解析,追溯贺清泰译本各版存世抄本的次第源流,其中包括笔者新发现的一种汉文版抄本,以全面展示这部天主教译本的传播网络。在此基础上,笔者重点考察在此前研究中被忽视了的满文版、汉文版之间的密切关联,从新的角度切入贺清泰译本所呈现的多语交错的文本网络。在扫清此前研究中的盲点、推进版本校勘工作的同时,也能更清楚地认识和评价清代天主教传教士在困境中进行的具有开拓性的译经活动。

一、贺清泰译经的背景

在分析贺清泰译本的各种版本之前,有必要了解贺清泰从事译经工作的背景。研究者已对贺清泰生平及在华传教活动进行了详细介绍,因此下文仅撮其概要,重在揭示贺清泰在乾隆朝至嘉庆朝期间所面临的困境,以引出与其译经过程相关的问题。

(一)清廷禁教与身份难题

贺清泰1735 年生于法国洛林省(Lorraine),早年随家迁居意大利,1756 年进入耶稣会佛罗伦萨神学院接受教育②Pfister,Notices biographiques et bibliographiques,p.966.。1769 年来华,受乾隆皇帝诏令,1771年到北京③中国第一历史档案馆编:《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第2册,北京:中华书局,2003年,第925页。。当时仍处于禁教期间,只有少数传教士凭借天文历算、水法、律吕、绘画、钟表等技艺在清廷供职,寻找时机恢复传教事务。

贺清泰颇具语言天赋,很快就通晓汉文和满文,以通译身份参与清廷对外事务。因为中俄外交往来频繁,他曾负责翻译圣彼得堡和北京之间传递的文书④Pfister,Notices biographiques et bibliographiques,p.966.。1793年,英王乔治三世(King George III,1738—1820)派马嘎尔尼(George Macartney,1737—1806)访华,名为庆贺乾隆帝八十寿辰,实则要提出与中国通商的要求。在使团留京期间,贺清泰与其他几位传教士负责接待和翻译。他奉命与遣使会士罗广祥(Nicolas J.Raux,1754—1801)将乾隆帝回复英王的第二道敕谕译成拉丁文。为了不使中文谕中的傲慢言辞激怒英王,贺、罗二人在译文中改用和缓的语气,并添加向英王致敬的语句,以符合欧洲外交礼俗⑤王宏志:《马戛尔尼使华的翻译问题》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》2009年第63期,第110—117、134—135页。。

贺清泰还擅长绘画,无师自通,精于绘写山水、花鸟及人物,是继郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688—1766)之后清廷御用西洋画师之一。他多次奉乾隆帝御旨临摹郎世宁的作品,也随时受命为圆明园的西洋楼绘制装饰性的画作,另外还制作过描绘清军拓疆战事的版画。因得到乾隆帝的赏识,贺清泰获封“六品顶戴”,在皇家画院如意馆行走,颇受礼遇⑥李奭学:《近代白话文·宗教启蒙·耶稣会传统——试窥贺清泰及其所译〈古新圣经〉的语言问题》,《中国文哲研究集刊》2013年3月第42期,第55—57页。。他也借机推进传教事务,曾于1780年上疏陈情,得到乾隆帝特许,可在京城内向有意入教的汉人说教施洗,但未经父母准许的贵族、官员子弟除外⑦Pfister,Notices biographiques et bibliographiques,p.966.。

贺清泰生不逢时,在入华后不久就面临耶稣会遭解散的窘境。1773 年,教宗克莱蒙十四世(Clem⁃ent XIV,1705—1774)颁布《吾主救世主》(Dominus ac Redemptor),下令解散耶稣会。次年11月15日,教皇敕令正式传达给在北京的耶稣会士。丧失会籍的贺清泰地位大不如前,颇有寄人篱下之感。他对恢复会籍念念不忘,曾于1802年致信教宗及耶稣会会长,请求加入俄罗斯的耶稣会,并获得准许①Pfister,Notices biographiques et bibliographiques,p.967,969.。

直至乾隆朝末年,贺清泰仍在宫廷承担职任。嘉庆帝即位后,他的绘画才能已不再受重视,而且不久连译员的身份也失去了。由于传教形势严峻,在京天主教传教士只可自行奉教,不得擅出西洋堂。1811 年清廷颁令,只留下精通天文的传教士继续供职,其余的人都发送至广州,待有西洋船只到粤,即遣送回国②中国第一历史档案馆编:《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第2 册,第922—925 页。。贺清泰此时已是风烛残年,因体弱多病而无法远行,被特许留京终老。他幽居北堂一隅,直至1813年12月13日辞世③据“嘉庆十八年十一月二十六日”的奏折,贺清泰“于本年十一月二十日病故”,即公历1813 年12 月13 日。中国第一历史档案馆编:《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第3 册,第996 页。。

(二)译经过程

贺清泰的译经工作大概在1780 年代初开始,用时二十余年,先后以满文和汉文译出了《圣经》的大部分经卷。当时天主教传教事业陷入低谷,他为何要在非常不利的困境中翻译《圣经》呢?此处不妨比照一个先例。早在1702 年,巴黎外方传教会士白日昇曾写了一篇题为《中国福传建议书》(Avis sur la Mission de Chine)的论文,核心观点就是汉译《圣经》与中国传教事业的存亡休戚相关。因为耶稣会士更看重西方科技类著作的译介,对承载基本教义的经典置之不顾,结果产生诸多问题。医治福传症结的良方在于翻译中文《圣经》,并改用中文举行弥撒等圣事,为祝圣中国司铎开辟道路④François Barriquand et Joseph Ruellen,Jean Basset(1662-1707):Pionnier de l’Eglise au Sichuan Précurseur d’une Eglise d’expression chinoise,Correspondance(Oct.1701-Oct.1707),Avis sur la Mission de Chine(1702),Paris:Éditions You Feng Libraire&Éditeur,2012,p.207.。基于此前瞻性的想法,白日昇找到文人信徒徐若翰,两人合作翻译《新约》。可惜他在1707年不幸染病去世,译经工作也遽然停止⑤宋刚:《小人物的大历史:清初四川天主教徒徐若翰个案研究的启示》,《国际汉学》2017年第1期,第40—41页。。贺清泰可能并不了解大半个世纪前白日昇进行的译经工作,但他心中肯定有跟白日昇相同的想法,希望能贡献一己之力,促成“拉丁通行本圣经”汉译本的刊行。

有了译经的动机,还要考虑贺清泰为何要选择满、汉两种文字翻译《圣经》。他并未就此作出明确解释,仅能从已知的相关史料中推断可能的答案。如前所述,贺清泰在北京留居超过四十年,长期在清廷供职,满、汉文皆通,这是他用双语译经的先决条件。既然满语是清朝的官方语言之一,汉语——尤其北京的土语白话——也是大多数民众的日常用语,那么译出可供满人阅读的满文《圣经》和可供汉人阅读的汉文《圣经》,显然合乎贺清泰对目标读者的预期。此外,下文的分析表明,他选择先满后汉的顺序译经,应该也考虑到双语译本之间的参照效应。

贺清泰译经持续二十余年,还需考察时间线的问题。他何时开始满文翻译,尚未发现明确的记载,笔者推测大概在1780 年代初,当时他已熟练掌握满文,而且是乾隆帝重用的御用画师,经常入宫作画。与他共事的另一位耶稣会士画师潘廷璋(Joseph Panzi,1733—1821)在1790 年的信中提到,贺清泰将《圣经》译成满文,并附有注解⑥Pfister,Notices biographiques et bibliographiques,p.967,969.。研究者一般据此将贺清泰完成《圣经》满译的时间定在1790年,并推测他同年开始汉译工作。

1803年,贺清泰致信教廷传信部,报称译完了24卷满文《圣经》,汉文翻译则进展到《出谷纪》。钟鸣旦提到《古新圣经》约在1803年译就,时间上不符合贺清泰信中所言的进度⑦Standaert,“The Bible in Early Seventeenth-Century China”,p.30.。郑海娟、李奭学根据徐家汇汉文抄本的《圣徒玛窦万日略》第27篇注解中出现的“本从一千八百年到今”,认为贺清泰译《新经》部分大约在1800 年以后,并推测嘉庆十年(1805)可能是他完成译稿的下限①郑海娟:《贺清泰〈古新圣经〉研究》,第13—14页;李奭学、郑海娟主编:《古新圣经残稿》“导论”,第22—23页。。然而,紧接“本从一千八百年到今”之后,还有“耶稣血的报在如德亚人身上,散在天下各方”等数句。其中“耶稣血的报”当指耶稣被钉十字架受难的时间,即在他33 岁发生的事。可见用注解中所言“一千八百年”作为起算时间,不应直接默认为耶稣诞生的公元元年,而是他受难的公元33 年。这样看“一千八百年”只是约略的说法,并非精确时间,否则译本完成时间将延后至1833年,显然也不合理。

在东正教第八届北京传教团卡缅斯基(本届仅为随团学生)等人提交的1808年报告中,有提及当时北京四座天主教教堂的人员,北堂有南弥德(Louis François Marie Lamiot,1767—1831)和吉德明(Jean-Joseph Ghislain,1751—1812),还有“贺清泰老神父,是一位学者和勤劳之人,将《圣经》译成了汉文和满文。他被视为北京各天主堂联会的秘书,并在理藩院担任拉丁语译满语的通事”②Николай Адоратский(1849-1896),Православная Миссия в Китае за 200 лет ея существования:Опыт церковно-историческогоисследованияпоархивнымдокументам.Вып.2,Казань:типографияИмператорскогоУниверситета,1887,p.354.。北京传道团的成员与在京天主教传教士长期保持联络,因而这条记录的可信度较高。由此可以推断,贺清泰完成满文、汉文译稿的时间不晚于1808年。

贺清泰从事译经多年,是完全凭借个人之力,还是像此前白日昇那样,有助手在旁协力翻译?因为没有史料佐证,此前研究者或略而不谈,或根据贺清泰兼通满、汉双语的特长,认为他独自完成译经工作。郑海娟发现《古新圣经》译文中有矛盾之处,比如《化成之经》将以色列始祖名字“Abraham”译为“亚巴拉杭”,在《救出之经》后译名却被统一改成了“亚巴拉哈母”,因而怀疑《古新圣经》是否为贺清泰一人独力译出③郑海娟:《贺清泰〈古新圣经〉研究》,第16—17页。。这个看法虽有道理,但也有可能是译者本人疏于修订所致,因此需找到更多同类的例证,并将满文版与汉文版详加对照,方能做出适当的判断。

另一个重要的问题是贺清泰译经时所用的源本。在汉文版再序中,贺清泰讲述教会史上早期拉丁教父的代表人物圣热罗尼莫(E.S.Hieronymus,ca.346—420)翻译《圣经》的典故,而圣热罗尼莫的通俗拉丁文译本就是后世所谓的武加大译本,在1592年教宗克莱蒙特八世(Clement VIII,1536—1605)授权出版了经重新修订的译本,即其后通行近四百年的标准版武加大译本。不过,贺清泰将情节改成圣热罗尼莫采用古罗马演说家西瑟罗(Marcus Tullius Cicero,106—43 B.C.E.)的“高文法”译经,因不合天主圣意而梦见遭到天神惩罚,借此为他的“俗语”译经原则辩护。尽管他没有明言圣热罗尼莫的译本是教会的权威版本,却用“前辙既覆,后车宜鉴”成语暗示出自己的白话译本与以通俗拉丁文翻译的标准版武加大译本之间的关联。北京北堂的藏书楼有多部武加大译本,对居于北堂的贺清泰来说无异于近水楼台,可随时取用作为译经的参照④据北堂藏书目录,以Biblia sacra Vulgatae Editionis 为标题的标准版武加大译本超过十部,此外也有几部在标准版武加大译本之前出版的巴黎版武加大译本(Vulgate.Parisian ed.)和鲁汶版武加大译本(Vulgate.Louvain ed.)。相关版本信息,参见Hubert Germain Verhaeren,Catalogue de la Bibliothèque du Pé-Tang,Pékin:Imprimerie des Lazaristes,1949,pp.289-295。。

此前研究者采取例证分析和文本对勘的方法,证明贺清泰以标准版武加大译本为源本译出汉文版——即《古新圣经》。然而,他们都忽略了一个重要因素,即不论满文版或汉文版,贺清泰译本各经卷的首篇都有序言,每篇之后都附有注解,这些文字是武加大译本所没有的,故此不宜简单地视其为贺清泰参照的唯一源本。下文举例分析满文版与汉文版的关系,显示两版共有经卷的序言和注解在用词及表述方面密切对应,而经文部分的翻译也时常出现满、汉对应而与拉丁文原文相左的地方,可见汉文版的部分经卷——以《旧约》的经卷为主——是以满译文本为参照,武加大译本作为直接源本的可能性大大降低。当然,从贺清泰译本的整体看,即便汉文版以满文版为参照,武加大译本毋庸置疑仍是贺清泰译经初期用以参照的源本。

贺清泰耗时二十年,先后以满文、汉文翻译《圣经》,然而最终未能得到教廷的正式认可。1803年教廷传信部回复贺清泰,指他从事译经工作没有获得长上许可,而1615 年教宗保禄五世(Paul V,1552—1621)准许以汉文译经的敕令也早已失效。贺清泰的勤奋和热情值得嘉许,但他翻译的满文版及汉文版《圣经》却不可出版①Kowalsky,“Die S.Congregatio de Propagande Fide und die Bücherzensur der Apostolischen Missionare”,p.43.。自己多年的努力付之东流,可以想见贺清泰的失望之情。所幸的是,他的满文及汉文译稿在后世相继出现多部抄本,甚至有以抄本制作的重抄本。这部未出版的天主教译本竟然得以持续流传,在《圣经》汉译史上也属罕见之例。

二、贺清泰译本满文版的抄本及重抄本

清中叶,习用满文已成为在华耶稣会士尤其是在京供奉内廷者的传统,满文对传教事业的重要性不亚于汉文。贺清泰1771 年甫至中国就被传召至京,入内廷供职。他跟从耶稣会士的传统学习满语,长期担任拉丁语、满语的通译,翻译北京与圣彼得堡之间传递的外交文书。他还为后来的梁栋材(Jean-Baptiste-Joseph de Grammont,1736—1812)和罗广祥(Nicolas J.Raux,1754—1801)等人讲授满文,并将满文版的《庭训格言》译为意大利文,可见满语水平不低。到1780 年代初,贺清泰留京已达十年之久。如果他在此时开始满文译经工作,肯定足以胜任。以下列出其译本满文版的现存抄本及重抄本,比对各抄本的卷目、满文书写及用语风格,并辨析满文版原稿存世的可能性。

(一)东方文献研究所满文抄本

目前可确认的满文版最早抄本是东方文献研究所满文抄本,书目编号为C 32 mss。此抄本为四孔线装,外观醒目,以明黄色云龙纹缎书衣,类似内府书籍的装帧。共21 册,分装在三个函套内,第一函5册,第二函8 册,第三函8 册,函套外也用明黄色云龙纹缎。书版尺寸为32×21.5 cm,比一般的线装书大。书内纸张原印有红色双边影格,白口、双鱼尾。满文书写是从上至下、从左至右,书页翻检的顺序与汉文线装书相反。手书文字有的在格线上,每页10行,有的在格线之间,每页11行。经文与注解字体大小相同。

抄本有卡缅斯基的亲笔签注,为追踪其源头提供了重要信息。在第一函第一册后面的签注写明“满文《创世纪》,1826 年,修士大司祭彼得核校。1825 年”,而在第三函最后一冊的末尾有同样笔迹的签注写明“满文《宗徒大事录》,由倍受尊敬的天主教神父贺清泰翻译,1825 年抄录,北京斯列坦斯基修道院之修士大司祭彼得核校,9月8日”②Pang,Descriptive Catalogue of Manchu Manuscripts,p.164.。中间各卷册末尾也出现了卡缅斯基的签注,时间都是在1825年或1826 年。前已述及,在东正教第八届(1794—1807)北京传道团驻京期间,贺清泰仍然健在。当时卡缅斯基只是传道团的学生,可能与贺清泰有过直接交往,因此在1808 年报告中记录了贺清泰将《圣经》译成满文和汉文。1821年,卡缅斯基又以修士大司祭身份带领第十届北京传道团进驻北京。从他的签注看,这部满文抄本抄录自贺清泰原稿,其抄写和核校工作大概是在1825年至1826年间完成的。

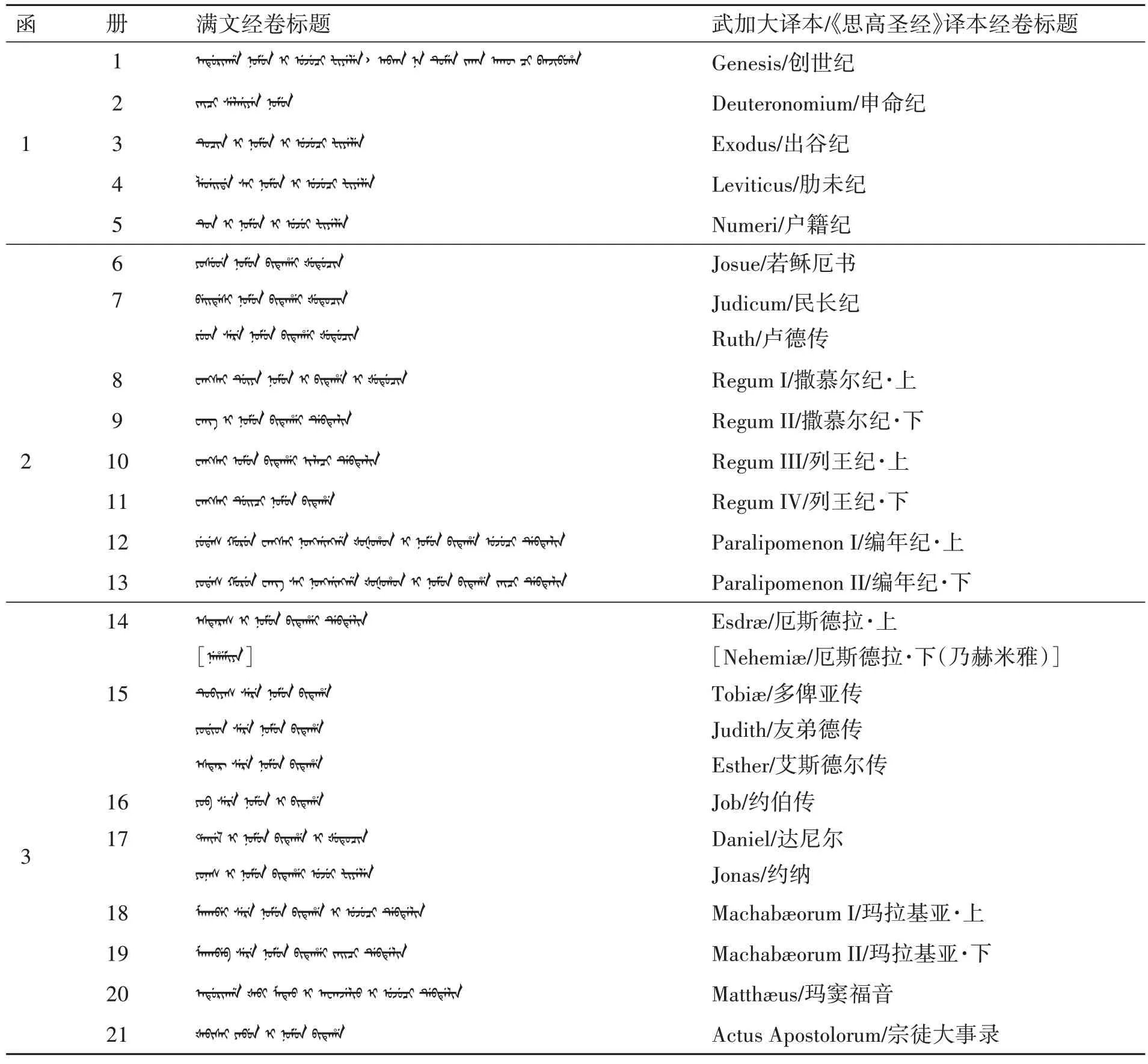

下面表1列出这部满文抄本的经卷标题,并与武加大译本及《思高圣经》译本的经卷标题对应。

表1显示这部抄本共21册,涵盖《圣经》的26卷经书,其中《旧约》24卷,《新约》只有《玛窦福音》前半部分(1至14章)和《宗徒大事录》。以武加大译本为参照,此抄本未包括《旧约》里的《圣咏集》《箴言》《依撒意亚》《哈巴谷》《匝加利亚》等22卷经书,及《新约》里的福音书、保禄书信等25卷经书。可能因为版式较大的缘故,抄本每册所容文字篇幅也相应增加,因而第一函中《创世纪》《肋未纪》等5卷经书都是独立成册,即通常所谓的“摩西五经”。其后有一些篇幅较短的经卷,如《多俾亚传》《友弟德传》《艾斯德尔传》3卷,就被合订为一册。

表1 东方文献研究所满文抄本、武加大译本、《思高圣经》译本经卷标题对照

这部抄本经卷的手写满文笔迹不同,是由多人抄写。东正教北京传道团入华之初,随团学生需学习满语、汉语,后来传教团所有成员都必须完成语言学习任务。有些成员熟练掌握了满语,就动手编写学习满语的手册和词典,供后来者参考。卡缅斯基是第八届传道团的学生之一,驻京期间自然以学习满语为要务,他在返回俄罗斯后编写了一部《汉蒙满俄拉丁词典》可见满语达到相当高的水平①肖玉秋:《俄国传教团与清代中俄文化交流》,天津:天津人民出版社,2009年,第119—121、140—142页。。虽然难以确定他是否也亲自抄写了其中的部分经卷,至少上述签注表明所有经卷抄录后都由他本人核校。

值得注意的是,满文抄本前面只有一篇序言。与下文论及的徐家汇汉文抄本首篇序言比较,两者内容不是逐字对应,而大部分文句表述的意思却相当接近。最明显的不同出现在结尾对译文体例的解释。满文抄本说到正文有大、小字的分别,用了一句,意为满洲话尚未完成,汉文抄本用了“中国话说不完全”。两句意思一致,只不过因为译出语不同,需要做出相应的改动②笔者感谢庞晓梅博士(俄罗斯科学院东方文献研究所)帮忙认读和比较这篇序言的满文和汉文表述。。其后两版都言及在文中加入小圆圈的标记序号,是为方便对应正文之后的注解,说明正文中较难理解的地方。汉文抄本中标记方式是将序数等顺次标出,似乎并无问题。满文是纵向书写,不论基数词或序数词都很长,不可能放在小圆圈内,因此在序号上用六个元音字母,即而不用数字序号。当注解数目超过六个时,则用辅音配元音组合方式,如以此类推(参见下文表7—8中的例证)。这种特殊方式应是贺清泰的独创,既符合西文书籍的注解格式,又兼顾了满文实际书写的需要。至于经文中出现的人名、地名、器物、天神等专有名词,满文抄本用单线或双线在词旁标识,汉文抄本也是如此,但多了天神用点点、邪神用三线的特殊标识。

卡缅斯基制作的这部满文抄本意义非凡,装帧类似内府出版的书籍。1830 年,作为第十届北京传道团领班的卡缅斯基完成了第二次驻北京的使命,他返程携带的行李中应该就有这部三函21册的满文抄本。

(二)东洋文库满文抄本

与卡缅斯基亲自审阅并签注的满文抄本相比,东洋文库满文抄本来历不明,难以进行溯源。松村润提及此抄本是经一位在北京收买中国古籍的书商松村太郎之手,于1934年进入东洋文库的收藏。不过他未提供更多信息,只是在列出经卷标题之后推测,由于抄本缺少《创世纪》《出谷纪》,所以卖书的西洋人要将《玛窦福音》和《宗徒大事录》放在前面补足①[日]松村润:《满州语译の圣书について》,《东洋文库书报》1976 年第7 期,第37—39 页。。

笔者翻检这份抄本时,在《编年纪·下》(表2中第14册)的后面夹页中,发现一张手写的纸条,内有中文“写得者前后共八十篇原底仍剩〹一下有纸十八篇”数语,意为已完成80 张(页)的抄写,原稿剩下21张,下面还有18张纸。有意思的是,纸条上“〹一”的写法是俗称“苏州码子”的计数方式,在民间商业中应用广泛,此处用于计算抄书的页数,可能是为方便计价。据此,笔者怀疑松村太郎在北京得到的只是一部抄本,而他如何得知其所在、经何人之手购买都不清楚。如果真是贺清泰的手稿,就难以解释为什么卷中夹有这张纸条,显示他在“抄写”和计算自己译稿的张数。

尽管来历不明,这部满文抄本反映贺清泰译稿的内容,仍然非常重要。表2 显示抄本共20 册,每5册1帙,分为4 帙。尺寸为30×18.5 cm,内纸薄而透明,可以见到对页的文字。底纸空白无影格,正文每页10 行,无页码。与东方文献研究所满文抄本一样,各经卷都有序言、经文、注解三部分。经文用较粗字体,注解用较细小字体,看起来与下述部分汉文抄本中经文用单行大字、注解用双行小字的样式近似。

从表2 可见,这部抄本的经卷排列次序不同于东方文献研究所满文抄本,是将《玛窦福音》(分为两册)和《宗徒大事录》放在前面,其后接续《旧约》的经卷。东方文献研究所满文抄本有足本的《创世纪》《出谷纪》,这两卷不见于东洋文库抄本,而东洋文库抄本就有《玛窦福音》的下半部分(15至28篇),为东方文献研究所满文抄本所无。此外东方文献研究所满文抄本将《申命纪》放在《创世纪》之后、《肋未纪》之前,与武加大译本排序不同。两部抄本大部分经卷内容重合,反映了贺清泰译本满文版的全貌。

表2 东洋文库满文抄本、武加大译本、《思高圣经》译本经卷标题对照

东洋文库满文抄本中有一幅手绘的地图,在《户籍纪》第33 篇末出现,题为,意思是“以色列子孙四十二站图”。整幅图为长方形,大小刚好占据一张纸。图中地理范围以西奈半岛为中心,西至埃及、东至阿拉伯半岛、北至地中海、南至苏伊士湾和阿卡巴湾。这片地区正是《出谷纪》和《户籍纪》中描述以色列人离开埃及并穿过红海之后经过的旷野,他们辗转漂流四十年,最后进入上主应许之地迦南。图中根据经文记载的地名,绘出以色列人旷野行程的42 个主要站口,各站都以圆圈中加圆点标识,站与站之间用虚线显示行经路线,从尼罗河上的拉默斯)开始,途经西奈意山)火耳山),最后进入加南地方)。这幅图采用西式地图绘制方法,源本可能是18世纪耶稣会史学家贝鲁耶(Isaac-Joseph Berruyer,1681—1758)所著《上帝子民的历史》(Histoire du peuple de Dieu)中的“以色列人旷野行程图”(Carte du voïage des Israelites dans le desert)②Isaac-Joseph Berruyer,Histoire du peuple de Dieu,depuis son origine jusqu'à la naissance du Messie,Tirée des seuls livres saints,Second Age,Tome 2,Paris:Chez Bordelet,1742.。从地域范围、地形勾勒、路线标识等方面比较,两幅图显示高度的一致性,不过原图中的法文地名在新图中被译为相应的满文,而原图右下方的标题部分在新图中被去掉,留下方形的空白。这幅图应是中国天主教史上首见的满文《圣经》地图,尽管仅收录在东洋文库满文抄本中,也从未出版过,但对传教史和地图史的研究具有特殊意义。

除了地图,东洋文库满文抄本也有七张手绘插图,在《列王纪·上》卷末出现,描绘第6、7篇中记载的所罗门王建于黎巴嫩山上的圣殿和林宫以及祭坛、铜海、铜盆、王座等物品①[韩]金东昭:《最初汉语及满洲语〈圣经〉译者——耶稣会士贺清泰》,《国际汉学》2015年第2期,第113页。。这些插图与地图看似出于同一人之手,不论山丘、宫室还是器物,都用透视法和明暗对比,形态逼真、技法娴熟,像是精于绘画、制图者所作。考虑到图像内容的独特和制图的精致程度,不排除贺清泰本人绘制的可能。以上地图和插图都未收录在东方文献研究所满文抄本中,因而从内容上看东洋文库满文抄本似乎更完整。不过在发现其他直接证据之前,仍难以就此断定后者是贺清泰亲笔所写的原稿。

就经文的翻译而言,东洋文库满文抄本应该是以武加大译本为参照的源本。下文以《编年纪·上》(汉文版标题为《如达斯国众王经尾增的总纲·卷一》)第13 篇中的经节为例,将满文与拉丁文及汉文进行比较:

5.congregavit ergo David cunctum Israhël,a Sihor Ægypti usque dum ingrediaris Emath,ut addu⁃ceret arcam Dei de Cariathiarim.6.et ascendit David,et omnis vir Israhël,ad collem Cariathiarim,quae est in Juda,ut adferrent inde arcam Domini Dei sedentis super cherubim,ubi invocatum est nomen eius.7.inposueruntque arcam Dei super plaustrum novum de domo Abinadab Oza autem,et fratres eius minabant plaustrum.8.porro David,et universus Israhël,ludebant coram Deo omni virtute in canticis,et in citharis,et psalteriis,et tympanis,et cymbalis,et tubis.9.cum autem pervenissent ad aream Chi⁃don,tetendit Oza manum suam,ut sustentaret arcam,bos quippe lasciviens paululum inclinaverat eam.10.iratus est itaque Dominus contra Ozam,et percussit eum,eo quod contigisset arcam:et mortuus est ibi coram Domino.11.contristatusque David,eo quod divisisset Dominus Ozam,vocavitque locum il⁃lum Divisio Ozæ,usque in præsentem diem.

因此达味从厄日多国的西豁耳到厄玛得边界,聚了依斯拉耶耳的民,要自加里亚弟亚里默挪来陡斯的柜。达味同依斯拉耶耳后代上如达斯地方有的加里亚弟亚里默的山岭,要拿坐在克鲁宾上的主陡斯的柜,那里呼天主圣名求旨意。从亚必那大伯家请陡斯的圣柜,放了新车上,阿匝及他的弟亚希约两个赶车。论达味,连依斯拉耶耳众民,在陡斯前尽力用琵琶、琴、鼓、锣等号器歌唱,发显自己的悦乐。到了鸡东的打粮食场里,因为牛忽后腿踢圣柜略歪,阿匝伸手要扶柜,天主恼阿匝摩柜,罚他,他就在天主柜前死了。达味心里忧闷,因为天主罚了阿匝,给那地方取名叫阿匝的罚,如今还有这名。

从引文可见,满文经常有动词、介词后置,所以满文译文的语序与拉丁文原文不同,汉文译文则与原文的语序较为接近。不过这并不影响满文表述跟从原文的意思。如第10 节中的“向……发怒)(摸柜)惩罚他)死于……前面)基本上与原文保持逐句对应。另外,原文中出现了“Deo/Dei”“Domini Dei”“Dominus/Domino”三种称谓,满文分别以“译出,汉文则译为“陡斯”“主陡斯”“天主”,三者的对应相当明确。东洋文库满文抄本采用这种方式,按照武加大译本的称谓差异而对译,符合贺清泰所强调的直译原则。比较而言,东方文献研究所满文抄本和满、汉文抄本对这些称谓差异不加区分,几乎都以”译出,也许是因为东正教传教士在神格称谓上采取统一的立场,所以在制作满文抄本时改动了原译中遵循天主教经典的译名。

不过,在同一段满文译文中,也可看到贺清泰不尽遵循直译原则之处。有几处衍译的例子,包括阿匝及他的弟亚希约),原文没有给出“的名字,只是在此前经卷中提到两兄弟,此处贺清泰有意将其名字加上。原文结尾处的短语“usque in præsentem diem”被扩充成了一整句话“直译:这名字今天还在)。最明显的是在第8 节之后,多出了原文所没有的一句话“直译:彰显自己的喜悦),看似揣摩大卫与以色列民众奏乐歌唱的心情而添加的。此外,在第9节还有意译的例子,将形容拉车牛放纵的“lasciviens”译为直译:后蹄向后扫踢),是对一个不确定意指的动词进行了具象化的解释。从这几个例证可见,贺清泰的衍译和意译没有明显改变原文的意思,只是为了让满文表述容易理解而做了灵活处理。更重要的是,从满文译文的衍译和意译之处可见到与汉文译文密切对应,这种显在的关联性表明贺清泰先译就的满文译文被用作后来汉译的直接参照。

(三)英国及海外圣经公会满文重抄本

圣经公会的满文重抄本源自卡缅斯基制作的满文抄本。两者的关联既有偶然性,也属意料之中。1814 年,圣经公会与伦敦传道会(London Missionary Society)派驻俄罗斯的传教士帕特森(John Paterson,1776—1855)和平克顿(Robert Pinkerton,1780—1859)提议在西伯利亚的伊尔库茨克(Irkutsk)设立传教基地,以开辟通往蒙古、中国的新通道。他们认为基地的重要目标是在满洲人中宣扬福音,原因在于满洲人多过蒙古人,而且是中国的统治者。满语为满清帝国的官方语言之一,如果有了满文《圣经》译本,将会有利于推进在满洲甚至整个中国的传教事业。他们还了解到,满语语法有规律可循,借助在欧洲出版的满、法词典,应该不难掌握,而在伊尔库茨克学习满语也很容易①Mende,“Problems in Translating the Bible into Manchu”,p.159,156-157,158.。

圣经公会和伦敦传道会支持两位传教士的提议,将翻译和出版满文《圣经》作为推进远东传教事业的一部分。1820年,伦敦传道会的史维廉在恰克图(Kyakhta)见到以东正教第十届传教团领班身份前往北京的卡缅斯基,他们论及《圣经》汉译的问题,卡缅斯基倾向于耶稣会士翻译的文本,对马礼逊的新译本有所不满,而史维廉看到卡缅斯基展示的一部耶稣会士译著,对其经文夹杂注解的样式也颇有微词。史维廉还建议精通满语的卡缅斯基翻译一部满文《圣经》,卡缅斯基答复说不是自己的任务,而且在满人中间传播《圣经》并不实际,婉拒了史维廉的提议。这次会面没有达成具体成果,却为十年后史维廉与卡缅斯基交涉重抄贺清泰译本的满文抄本打下了伏笔。

平克顿也受圣经公会委托,负责在圣彼得堡开展《圣经》满译的工作。1821 年,他找到了曾与卡缅斯基同为第八届东正教北京传道团学生的利波夫措夫,协议由后者以满文翻译《新约》。1822 年,利波夫措夫译出《马太福音》,并在圣彼得堡刊印了550 本。1825 年,他完成了整部《新约》的翻译,但因俄罗斯政府的审查而未能出版②③Mende,“Einige Bemerkungen zu den Druckausgaben des mandjurischen Neuen Testaments”,pp.216-217,218-219.。

1830年代初,圣经公会继续推进满文译经工作,沿《新约》《旧约》两个方向同时进行。《新约》是在利波夫措夫的初译本基础上修订,《旧约》则通过史维廉与刚返国不久的卡缅斯基联系,抄写他收藏的贺清泰译本的满文抄本,为日后可能的出版做准备。圣经公会于1833 年初聘用通晓多种语言的作家巴罗,在他学习满语半年之后,派他前往圣彼得堡,先与史维廉一起抄写满文抄本的《旧约》,而后与利波夫措夫合作修订《新约》译本。1834 年,俄罗斯政府批准出版利波夫措夫和巴罗修订的《新约》译本,次年整部满文《新约》正式出版③Mende,“Einige Bemerkungen zu den Druckausgaben des mandjurischen Neuen Testaments”,pp.216-217,218-219.。但《旧约》部分由史维廉和巴罗做的重抄本被送回了伦敦,在圣经公会收藏,未能按计划出版。

1849年,圣经公会应在华传教士郭实腊(Karl F.A.Gützlaff,1803—1851)的请求,委派将《圣经》译成蒙古文的施德华前往圣彼得堡,再次抄写卡缅斯基的满文抄本中的《旧约》部分,希望由郭实腊在中国修订后出版。此重抄本于1851 年完成,而郭实腊在同年去世,出版计划再度搁置。圣经公会还与伦敦传道会的麦都思(Walter Henry Medhurst,1796—1857)联系,询问在中国出版满文《旧约》的可能性,其后亦没有结果④Mende,“Problems in Translating the Bible into Manchu”,p.159,156-157,158.。

圣经公会未能在两种重抄本的基础上出版满文《旧约》,可能与译文修订的难度太大有关。一方面,贺清泰翻译满文版依据的底本是武加大译本,即便是在那些与基督新教主流《圣经》译本共有的经卷中,译文也多有差异,需要进行繁琐的版本校勘,依据新教的标准版本修订。另一方面,史维廉、巴罗的满语都不够精熟,难与卡缅斯基、利波夫措夫等人相比,施德华通晓蒙古文,但满文与蒙古文接近而实不同,所以他对自己满文抄写的准确性也没有信心。此外,施德华和史维廉在抄写过程中发现原满文抄本出现很多拼写的错误,仅仅校对这些错误就要耗费大量的时间⑤Mende,“Problems in Translating the Bible into Manchu”,p.159,156-157,158.。

这两种《旧约》满文重抄本藏于剑桥大学图书馆内的圣经公会图书馆,编号分别为MSS 349 和MSS 351。史维廉、巴罗的重抄本有两套,两人合作抄写一套,巴罗自己抄写一套。两套都采用线装书前期装订的样式,以欧式大张毛边纸(多数为六张一个单位)对折,在中线穿孔绑扎,做成双倍版面抄写,计为一件。合抄的重抄本共114件,其中巴罗抄写的只有《厄斯德拉·下(乃赫米雅)》《约伯传》《达尼尔》《约纳》四卷书(计13件),其余部分都为史维廉抄写。纸上有框线及格线,满文写在格线上,每页11行。巴罗自抄的重抄本共41件,包括《卢德传》及其后的经卷。纸上无框线而有格线,满文写在格线上,每页12行。施德华的重抄本是在前两套重抄本的基础上再次抄写,并进行了核校,共32 件,包括摩西五经及《若稣厄书》《民长纪》七卷书。纸上有框线及格线,满文也写在格线上,每页11 行①有目录显示施德华重抄本共70 件,见W.Simon and Howard G.H.Nelson,Manchu Books in London,A Union Catalogue,pp.27-28.不过笔者查核圣经公会图书馆藏的施德华重抄本,只看到32件,而其中包括的恰恰是巴罗自抄的重抄本中所缺的摩西五经、《若稣厄书》《民长纪》七卷书。所以或者施德华重抄本的其余经卷已遗失,或者只抄写了一部分,可以与巴罗自抄的重抄本拼合,形成如同史维廉、巴罗合抄的重抄本那样一整套。。这两种重抄本并未完全复制卡缅斯基的满文抄本,不但去掉了被基督新教认为是次经的《多俾亚传》《友弟德传》《玛拉基亚》,而且也删除了原译各经卷的序言和注解。整体上看,圣经公会为了出版目的而制作《旧约》部分的重抄本,已不能完整地呈现贺清泰译本满文版的原貌。

三、贺清泰译本汉文版的稿本、抄本及重抄本

关于贺清泰译本汉文版——《古新圣经》——的原初手稿,此前研究大多追溯至民国时期的雷永明神父(Gabriele Maria Allegra,1907—1976),他于1935 年在北平北堂见到了贺清泰的手稿,并制作了照相版。后来这部手稿的去向成疑,研究者曾提出若干推测,至今仍未确定其下落②Zetzsche,The Bible in China,p.27;李奭学、郑海娟主编:《古新圣经残稿》“导论”,第74页。。然而,从贺清泰完成译稿到雷永明重见其译稿的一百多年间,这部手稿经历了什么样的迁移历史,同样值得关注。

马礼逊在1816 年获赠一部汉译福音书的抄本,很可能录自贺清泰译本的原稿。下文也将指明,卡缅斯基在1820 年代初制作了满文版的抄本,实际上他同时抄录了汉文版的部分经卷。这些记录表明,在贺清泰去世后的十年内,其满译、汉译的手稿尚在北堂,也就是蚕池口的老北堂。

1826 年,遣使会的毕学源(Cajetanus Pires,1763—1838)主教从老北堂转到南堂主持教务,同会的高守谦(Verissino Monteiro Sera,?—1852)也离开了北京,只有华籍会士薛玛窦(1847—1893)驻留老北堂。1827 年,老北堂被查封和拆毁,薛玛窦等人被迫搬走,将传教中心迁移到长城以外的西湾子村。1835 年,遣使会的孟振生(Joseph-Martial Mouly,1807—1868)从澳门进入内地,在前往西湾子途中经过正福寺,看到老北堂的藏书。其后他请中国助手和信徒到正福寺,陆续将部分书籍秘密运到西湾子。1838年,因为被官府发现,正福寺的书籍都被埋入地下。这十几年间,如果贺清泰的手稿仍与老北堂其他藏书在一起,则有两个可能的去向,或在正福寺,或在西湾子③Verhaeren,“Aperçu historique de la Bibliothèque du Pét’ang”,in Catalogue de la Bibliothèque du Pé-Tang,pp.XVII-XIX.。

1857年,孟振生被任命为北京和直隶北区主教,1860年第二次鸦片战争结束,清廷归还此前没收的教堂、墓地等教产。在孟振生接收老北堂之后,有一部分曾保存在西湾子的书籍回到老北堂,而自1830年代起由东正教北京传道团代管的南堂藏书也被归还至老北堂④柳若梅:《俄罗斯档案馆藏北堂西文书目考》,《文献》2020年第2期,第67—77页。。1864 年1 月9 日,老北堂发生火灾,据孟振生记载,此前制作的贺清泰汉文版的抄本被烧毁,但他没有提及贺清泰手稿的所在⑤Hubert Germain Verhaeren,“La Bibliothèque Chinoise du Pet’ang”,Monumenta Serica,Vol.4,No.2(1940),pp.622-626.。1867 年,孟振生在老北堂原址重建了一座教堂,作为主教座堂。1886 年,清廷为慈禧太后(1835—1908)在中南海附近兴造宫苑,要求将蚕池口的北堂迁走。两年后,北京教区迁至西什库新建成的主教教堂,即新北堂⑥Pierre-Marie-Alphonse Favier-Duperron,Peking:Histoire et Description,Péking:Imprimerie des Lazaristes au Pé-t’ang,1897,pp.306-320.。从1838年到1888年的半个世纪,虽然期间历经很多变故,所幸贺清泰手稿并没有遗失,最终得以存留在新北堂。

1935 年,雷永明神父到访北堂(西什库教堂),看到贺清泰的手稿,并请人制成摄影版,封装成册。后来由于战乱,近30 册相片大部分散失,仅留两册幸存。1948 年,思高圣经学会从北京南迁,将包括贺清泰手稿相片在内的学会藏书运到香港①雷永明著,韩承良译:《雷永明神父回忆录》(再版),香港:思高圣经学会,2001年,第91—93页。。至于贺清泰的手稿原件,冯瓒璋于1947 年出版北堂图书馆中文善本书目时,指自己“就前人在卡片上所标出之善本”编写,其中录有贺清泰的《古新圣经》37册,不过他以“清初抄本”称之,似乎并未见到贺清泰的手稿②冯瓒璋:《北平北堂图书馆暂编中文善本书目》(重印版),第319页。。当时手稿原件是否仍存于北堂图书馆,是否在1958年北京图书馆接收北堂的外文藏书时也一同被移交,至今仍不清楚。

从上述贺清泰汉译本手稿的迁移历史,可知其与北堂的特殊关系。因北堂有老北堂和新北堂之分,所以贺清泰最初完成译稿的北堂并不是雷永明见到译本手稿的北堂。在多番辗转过程中,孟振生、雷永明曾为这部手稿制作复本,可惜前者的抄本毁于火灾,而后者的照相版仅存残卷。此外还有几种汉文抄本,包括反映了汉文版全貌的徐家汇抄本,尽管难以确定抄写的时间,也应该是在手稿迁移期间制作。

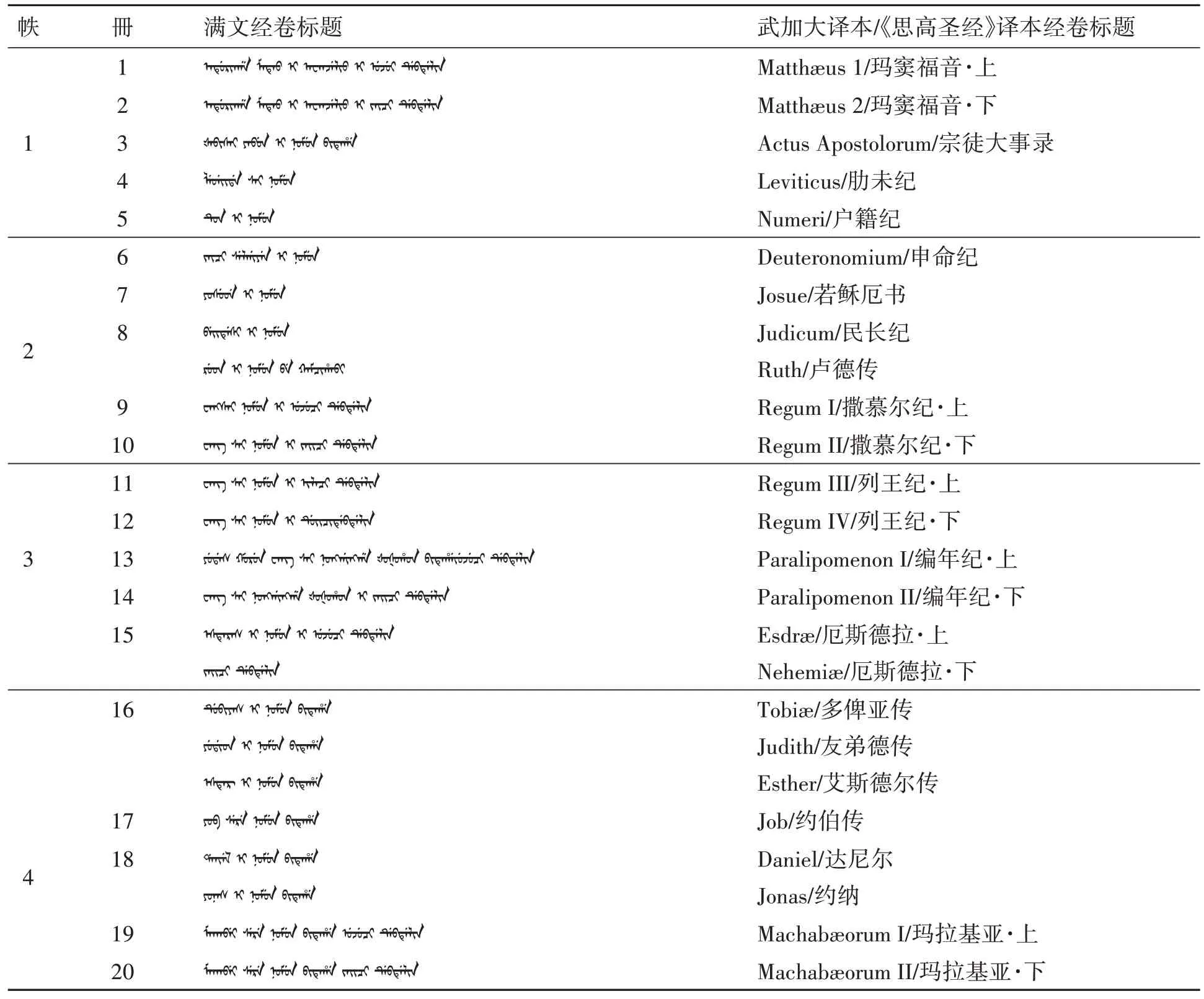

(一)贺清泰汉译本手稿照相版残卷

雷永明制作的汉译本手稿照相版残卷,现藏于香港思高圣经学会图书馆。残卷中的经卷比较零散,都出自《旧约》,计有《救出之经》第40篇残页(仅1页)、《数目经》第1至36篇的部分、《第二次传法度经》第2至31篇、《众王经》卷1第17至31篇、《众王经》卷2第1至24篇。

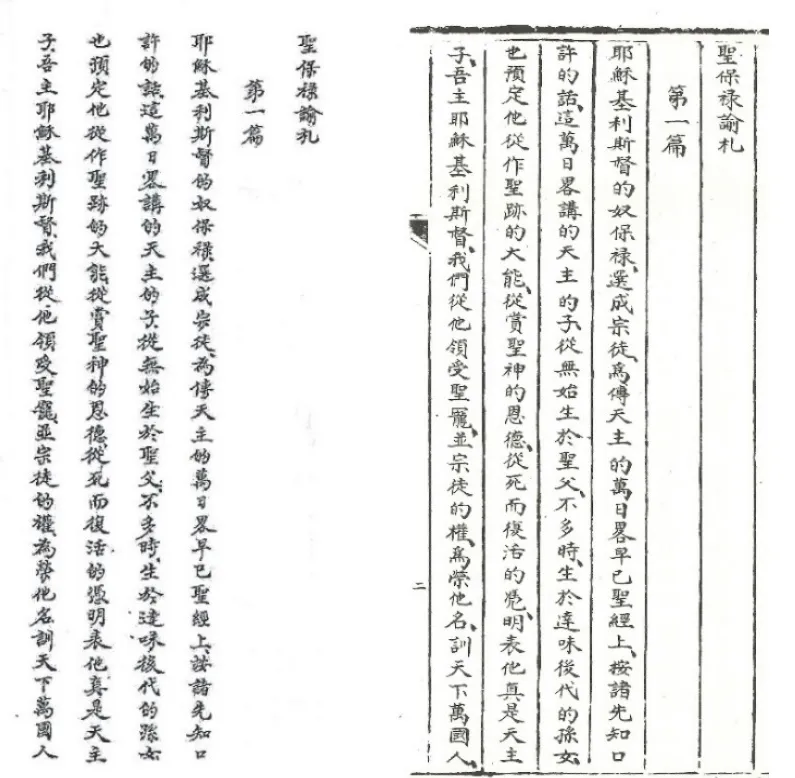

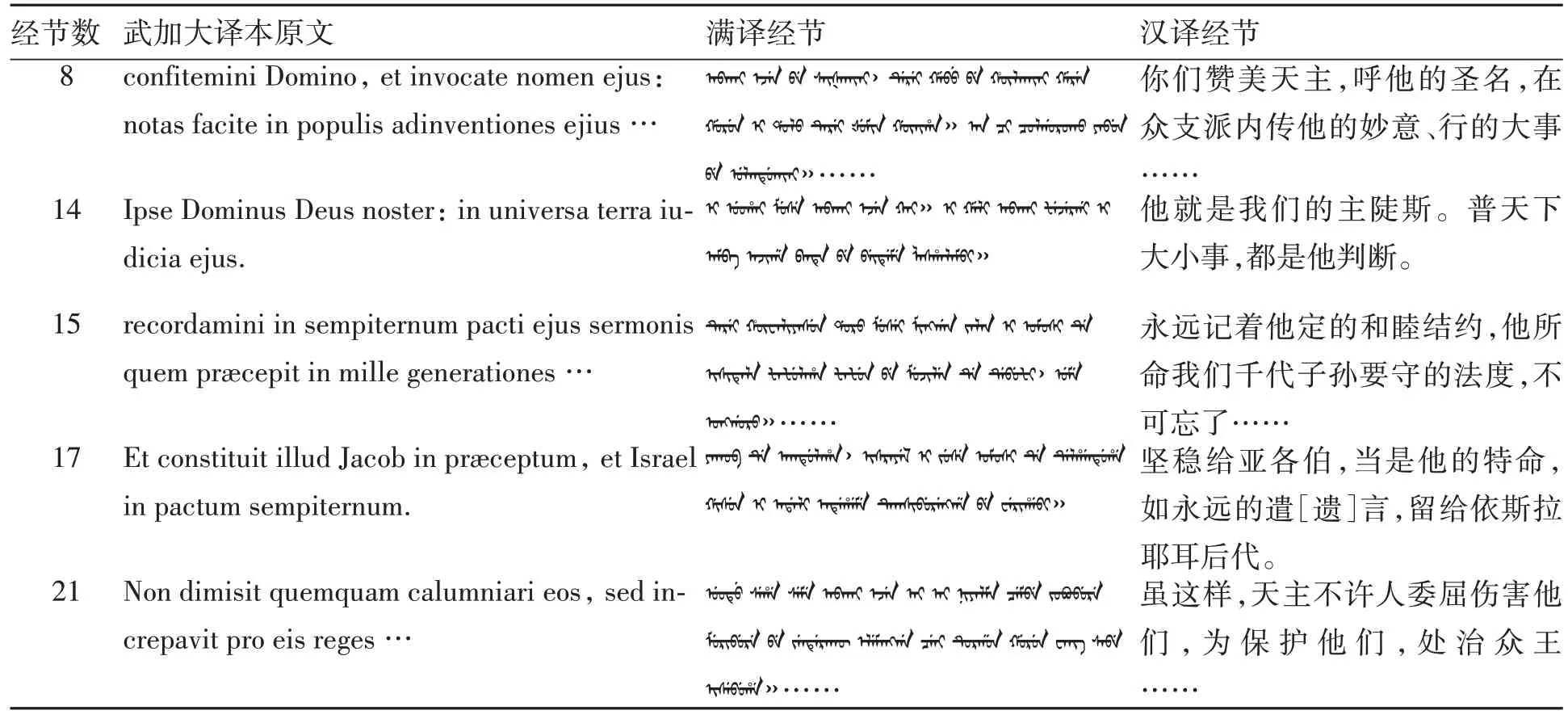

图1为《数目经》中的两张相片,右下方显示摄影编号74、75。相片标准尺寸为11.8×8.7 cm,相片中的文字图片尺寸为11.3×8.2 cm,不过无法由此推知手稿原件的尺寸及装订情况。从版式看,手稿底纸为白纸,无影格和边框,每页大字经文8 行,每行约30 字;小字注解则每页可多至11行,每行约40字。

图1 香港思高圣经学会藏照相版残卷之《数目经》中的两张相片

照相版残卷有重复的相片,看似以原胶片进行了两次洗印。在统计相片总数时,如果将重复的相片计算在内,应为314 张,如不计重复的相片,则为310 张。李奭学、内田庆市编的《古新圣经残稿外二种》中复制了照相版残卷,未包括重复的相片在内,总计309张,缺失了《数目经》中的一张相片。笔者将图片中文字转录如下:

注解

㊀单数从二十岁以后能战的男子们记载数目册内,论小孩、妇人们没有数。㊁因为郭肋的儿子,父亲的叛乱内没有他们的分儿,所以也没有遭父亲的灾祸。地正开口,郭肋连他的账房都坠下去的时候,他们暂且悬挂,没有下地口内。地又复合,他们的脚才站地上。㊂依斯拉耶耳后代彼此分开加南地方,防备他们忌妬争斗,天主教他们抽签受分。虽如此,那一支派的人多,受的土产也多,那一支派的人少,得的产业也少,因为签是天主引导的。

第二十七篇

撒耳法得的女孩名呌玛哈拉、诺娃、黑克拉、默耳加、得耳撒,去到和睦结约殿门口,会见每瑟、祭祀总首耶肋亚匝肋,并众民的头目。撒耳法得原是黑费耳的儿子,加拉得的孙子,玛寄耳的二代孙子,玛那斯的三代孙子,论[玛那斯,是若瑟甫的儿子。这五个女孩望他们说,我们的父亲在圹野死了……]

这张相片编号为71,其后无编号为72、73的相片,只接续图1中所示编号为74、75的相片①笔者十年前曾得到一份照相版残卷相片的复印本,在版本核校中发现这张相片不见于现在思高圣经学会所藏的原版相片,可能由于某种原因在近年遗失。内田庆市、李奭学在《古新圣经残稿外二种》中的相片复制版也未能收录在内。。从内容可知为《数目经》第26篇注解及第27篇首两节经文。

照相版残卷与其他现存汉文抄本的笔迹都不相同,字体大致工整,而行与行之间的字没有刻意对齐,运笔书写方式时而有生硬、滞涩之处,看起来是一部译经稿本。其中一些字词——尤其以人名居多——有被挖补和修改的痕迹,集中出现在《数目经》中,例如“亜诺能”的后两字被涂改,变成单字“隆”,即拉丁文名字Aaron 的对译,看来译者在稿本上直接进行修改。比照徐家汇抄本的相应地方,都写为“亜隆”,应该是依据修改后的稿本抄写。笔者目力所及,同一经卷中的很多人名都有被修改过的痕迹,包括“亜默兰”“黑柏隆”“莫黑里”“那匝肋阿”“亜西耶则耳”“栢德畧”等,原译词大多因为被涂抹而不可辨识,而修改后的译词与徐家汇汉文抄本一致。

(二)俄罗斯国家图书馆藏《圣徒玛窦纪的万日略》抄本

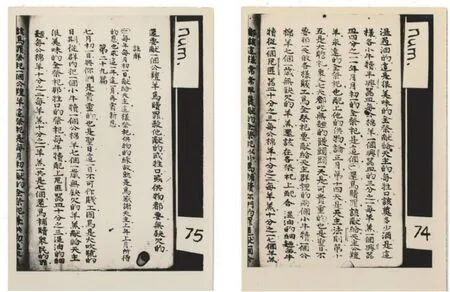

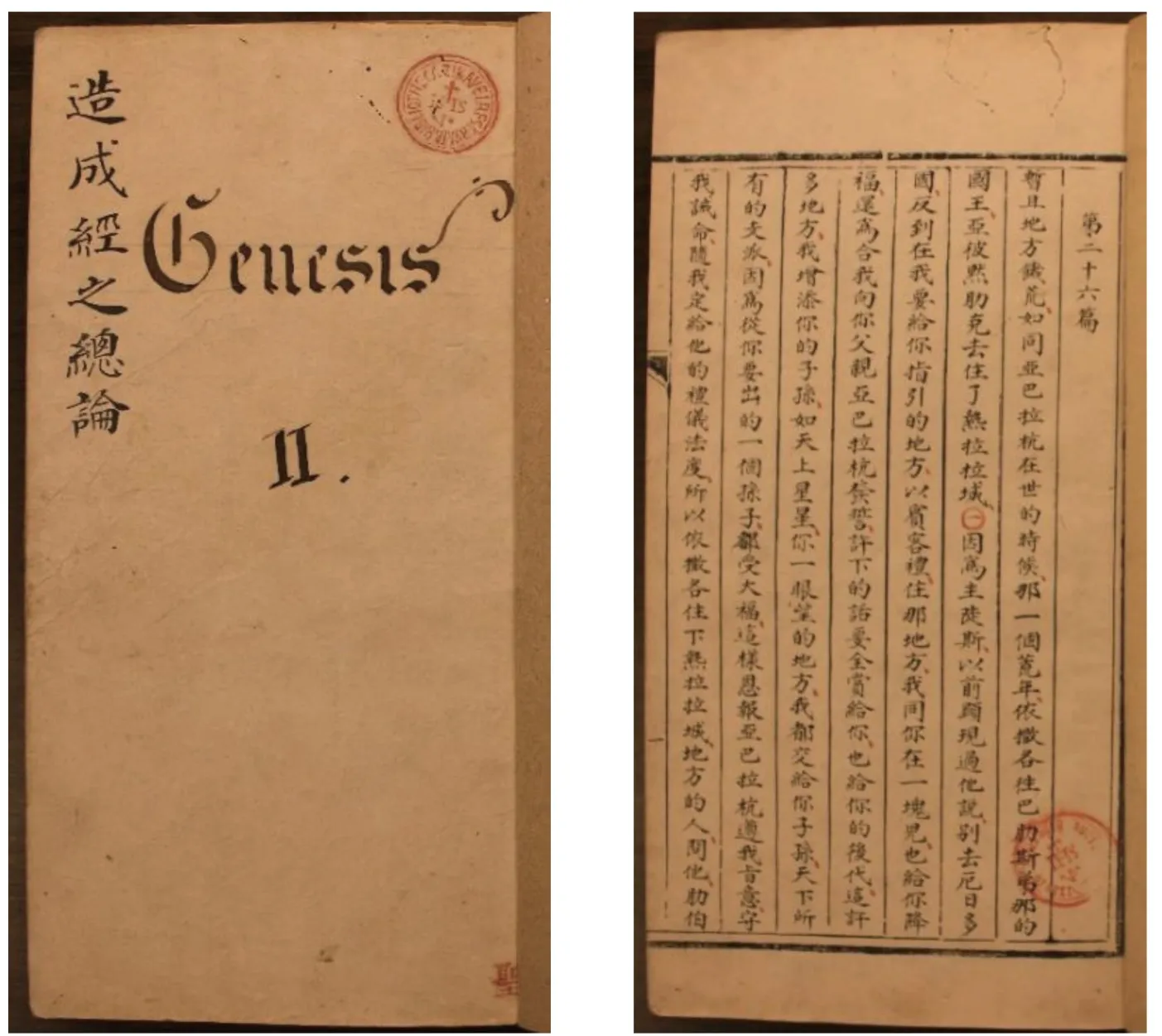

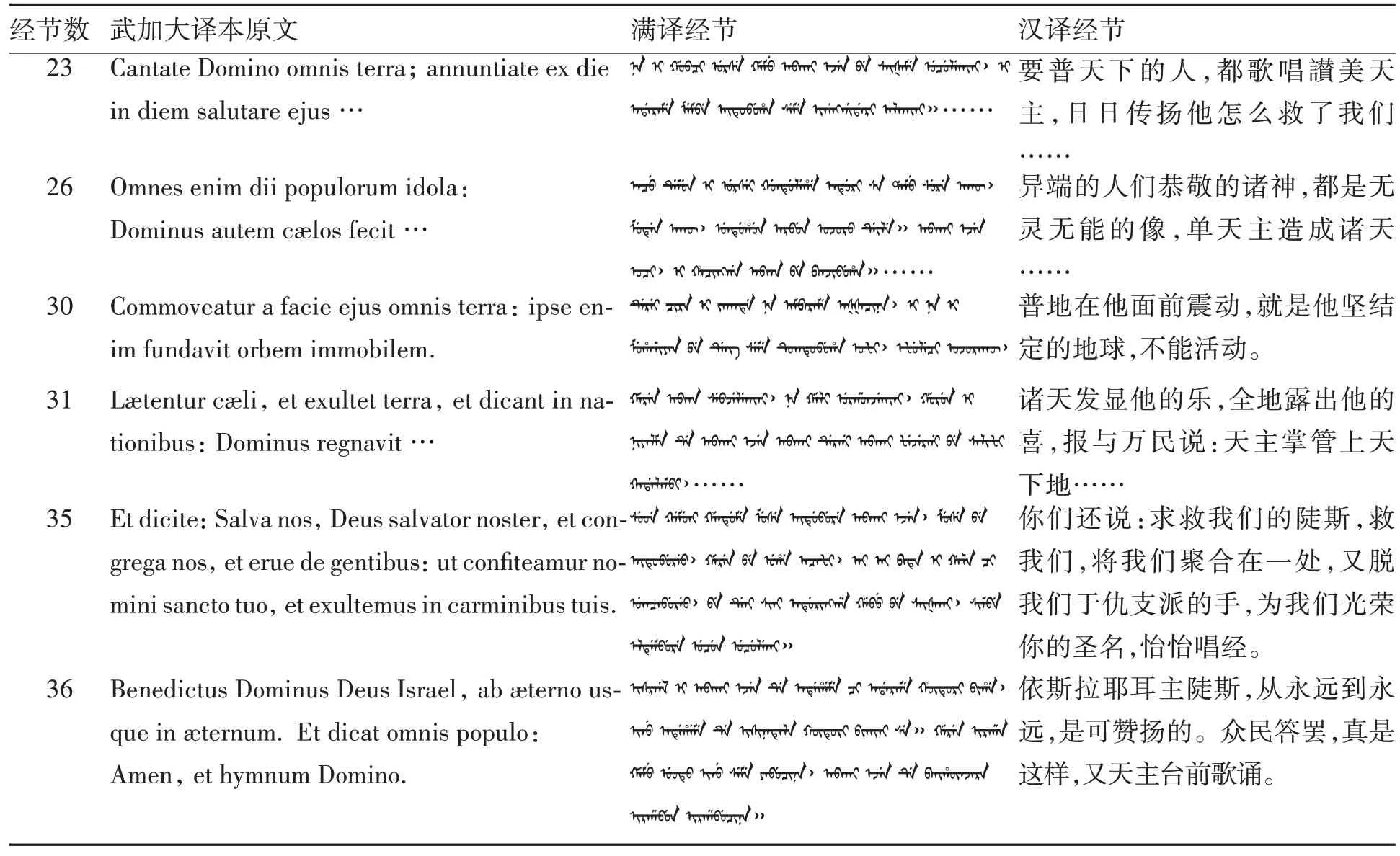

前述卡缅斯基制作贺清泰译本满文版的一部抄本,在学界中已众所周知。笔者近年在俄罗斯国家图书馆又发现了贺清泰译本汉文版的一部抄本,虽然仅有《圣徒玛窦纪的万日略》两卷(图2),但在此前研究中尚未有人提及。这一新发现表明,目前所知卡缅斯基于1820年代初制作的抄本不仅限于贺清泰译本的满文版,他同时也抄写了部分汉文版的经卷。只不过这些同期制作,而且可能也是同时运回圣彼得堡的抄本,后来分散至不同的地方收藏,满文版抄本在东方文献研究所,而汉文版的《圣徒玛窦纪的万日略》抄本在俄罗斯国家图书馆。

图2 俄罗斯国家图书馆藏《圣徒玛窦纪的万日略》抄本上卷封面、序言首页

这部稀见抄本现藏于俄罗斯国家图书馆的亚非文献部(以下称俄图汉文抄本),编号为ОЛСАА.КИТ.4-345,订为两卷线装,书版尺寸为26.8×22.6 cm,略小于东方文献研究所满文抄本,不过装帧和书内版式都很相似。书衣也用明黄色云龙纹缎,封面另用红签书写标题,外无函套封装。书内纸张同样印有红色双边影格,白口、双鱼尾。与满文抄本不同的是,汉文抄本的文字写在格线中间,每页11 行。在下卷最后一页下方,有两行手写的签注“с подлинною рукописью сверено 1824 года Архимандрит Пётр”,意即“依照原稿校对、1824年、大司祭彼得”。这个卡缅斯基的签注证明此汉文抄本是1824年经他本人校对的抄本,与满文抄本抄写和校对的时期相合。签注下方的印戳有“1937 г.”及“АКТ.No.460/88”字样,应该是图书馆的编目信息。在雅洪托夫(К.С.Яхонтов)所编Российская национальная библиотека:Китайские рукописи и ксилографы Публичной библиотеки:систематический каталог(《俄罗斯国家图书馆藏汉文抄本及刻本公共图书馆综合目录》)中,关于此条的说明未提到卡缅斯基或贺清泰的名字,而且抄本标题中从拉丁文音译成汉文的“万日略”被错译为“一万日”(десяти тысяч дней),但后面又注明了“玛窦福音书并序”(Евангелие от Матфея с предисл)②К.С.Яхонтов,Российская национальная библиотека:Китайскиерукописи иксилографы Публичной библиотеки:систематический каталог,СПб:Российская нац,б-ка,1993,p.111.。可能因为没留意到此抄本是由卡缅斯基校订过的汉译《圣经》抄本,也无从追溯贺清泰译本的汉文版,结果这部抄本一直藏于书库之内,长期无人问津。

俄图汉文抄本上卷为第1 至第15 篇,下卷为第16 至第28 篇,正文从起始至末尾共136 张。版式的尺寸较大,每页11行,字体也较大,每行18个字。下文论及的其他汉文抄本不论有无影格,都是大字经文、小字注解的形式,而俄图汉文抄本的经文、注解的字体大小相同,每格都单行抄写。比较特别的是,注解序号采用方形外框,如序号大于个位数,方框就变成直立的长方形,在经文和注解中间比较醒目。经卷文字写得相当工整,行与行之间的字也基本对齐,看似为职业抄写者所写。字体风格和笔画细节不同于上述照相版残卷,与其他汉文抄本的文字也都明显有别,因而可以判定抄写者另有其人。

从版本研究的角度看,这部汉文抄本有两方面的特殊价值。其一是与贺清泰译本手稿的密切关系。卡缅斯基与贺清泰及其他在京天主教传教士交往,得以使用贺清泰的满译和汉译手稿制作抄本。不但装帧细致,而且抄写之后还经卡缅斯基本人核校,可见制作过程相当严谨。这部抄本的内容与贺清泰汉译原稿非常接近。虽然样式上做了若干改动,经文和注解不分大小字,注解序号用方框代替圆圈,但与译文内容相关的重要样式仍依照原稿复制,尤其是序言提到的人名用单线标识、地名用双线标识、邪神用三线标识,便于区分译文中不同类的专有名词。比较而言,其他现存的汉文抄本大多未依照序言所说做出这些划线标识。

其二,俄图汉文抄本有助于版本校勘的工作。因为照相版残卷不包含《新约》部分的经卷,无法与原稿的内容对照。现存包含《圣徒玛窦纪的万日略》的汉文抄本,只有下文论及的徐家汇汉文抄本(第一类)。即使研究者在已出版的点校重排版中对徐家汇抄本进行了校勘,仍不免很多疏漏和讹误。以俄图汉文抄本进行文字对勘,不但可以订正明显的错误,而且一些隐藏的问题也能得到解决。限于论文篇幅,下面表3仅举出序言至第五篇中勘误的部分例证:

表3 俄图汉文抄本、徐家汇汉文抄本及《古新圣经残稿》点校重排版的《圣徒玛窦纪的万日略》序言至第五篇勘误举要

表3 的勘误例证可分三类。第一类是徐家汇汉文抄本的字缺笔不全或缺字,点校重排版未能正确校补。比对俄图汉文抄本可知原字,如“天主圣名”“不知此事”。第二类是徐家汇汉文抄本出现明显讹误,点校重排版或做出正确的勘误,或做出勘误也未能订正。比对俄图汉文抄本,可知其讹误所在,如“福音”“妄讲人”“《圣经》篇篇”“走泥”“随奴”“定他罪”“经内无有”等。第三类是徐家汇汉文抄本未明确显示表述有问题,点校重排版不经勘误而原样录入。比对俄图汉文抄本,可以发现徐家汇汉文抄本及点校重排版之失。如“可恶的仇”“为养他们”“把本妻送人”等。按照这三类模式对《圣徒玛窦纪的万日略》的经卷进行全面的校订,就能勘核出更接近贺清泰原初译稿的文本。

尽管新发现的俄图汉文抄本只有《圣徒玛窦纪的万日略》两卷,却对推进贺清泰译本汉文版的研究具有重要意义:一方面改变此前通常以为东正教北京传道团只做了满文抄本及满、汉文抄本的认知,另一方面因内容更接近贺清泰译本的原稿,在版本校勘上也具有特殊价值。

(三)中国国家图书馆藏汉文抄本

目前中国国家图书馆(即北京图书馆,1998 年更名)藏有贺清泰译本汉文版的两部抄本残卷,分别收录了《旧约》部分经卷(以下称国图抄本一)及《新约》部分经卷(以下称国图抄本二)。由于经卷标题、册页数都符合冯瓒璋在北堂图书馆中文善本书目中的描述,下面参照其书目信息加以说明。

冯瓒璋书目有记:“圣经:泰西贺清泰译,抄本,编号一八七三。存一卷(卷一),一册二十四页。”①冯瓒璋:《北平北堂图书馆暂编中文善本书目》(重印版),第319页。其中的信息符合国图抄本一的情况。国家图书馆用不同的书目编号(原书号为71262,古籍馆索书号为138843),而国图抄本一的书口有《圣经》标题,而且是一册24页(序5页,经文19页),可以判定就是冯瓒璋书目中所指的抄本。此抄本尺寸为23.6×13.5 cm。版式为双边、白口、单鱼尾,每页8行,序言每行23字,经文及注解每行25字,都标有页码。经文字体较大,每格单行;注解字体较小,每格双行。抄本前面是序言,书口中间有“总序”二字,但缺了第一页,其后是“再序”。译文从《化成之经》第一篇开始,至《化成之经》第五篇中“玛拉肋耳到了六十五岁,生了亚肋得,生了亚肋(得后)”一句为止。

冯瓒璋书目又记:“圣保禄论罗马教友的书札:泰西贺清泰译,抄本,编号一八七二。四册,页数:九十二,四十六,六十五,四十四页。”②冯瓒璋:《北平北堂图书馆暂编中文善本书目》(重印版),第319页。国图抄本二符合书目的信息,只是国家图书馆书目编号不同(原书号为70815,古籍馆索书号为138594)。书口的标题也是《圣保禄论罗马教友的书札》,共四册,每册张数与冯瓒璋所记页数相同,可知其所指即为此抄本。四册都是线装,尺寸为23.6×12.7 cm,用空白底纸,无边框、鱼尾,不标页码。每页8行,每行32字。各册经卷文字的书写风格一贯,而与国图抄本一及照相版残卷字体笔迹明显有别。抄本在每册前面都标明所含经卷的拉丁文标题,不能确定是抄写者写的,还是后来编目者所加。国图抄本二收录《新约》的保禄书信之后22 部经卷,但不包括前面四卷福音书和《宗徒大事录》。

如果将国图抄本二与徐家汇汉文抄本(第一类)比较,两者的字体都相当工整,像是专职抄写者所写,乍看之下有些近似,但从笔画的平斜、长短、收笔等细节可辨认出差异。还有某些常见字的习惯写法也不同,如图3所示《圣保禄谕札》第一篇的开始:

图3 国图抄本二、徐家汇抄本(第一类)中《圣保禄谕札》第一篇开头比较

四行文字中写法明显不同的有七个字。国图抄本二写为“權”“達”“寵”“憑”“復”“真”“為”,徐家汇抄本(第一类)写为“”“逹”“”“”“”“”“”。以《康熙字典》收录的字汇为参照标准,国图抄本二的前五个字是按正字书写,后两个字为俗字写法。徐家汇抄本(第一类)前两个字为俗写,其后四个字有笔画讹写,只有最后一个字与《康熙字典》的“爲”字接近③《康熙字典》,台北:文化图书公司,1994 年,第491(權)、1190(達)、221(寵)、330(憑)、297(復)、733(眞)、617(爲)页。。在徐家汇抄本(第一类)的经卷中,上述个别字偶尔也按本字书写,但异写的俗字或讹字占绝大多数。其实远不止这七个字,徐家汇抄本(第一类)有数量庞大的俗字、讹字等异体字,不仅每页都有,甚至在一句中出现多个异体字,频密程度可见一斑,堪称此抄本的一大特色。反观国图抄本二的文字,一般都按正字规范书写,异写的俗字或明显的讹字并不占多数。由此可见,两部抄本的笔迹实非“酷似”,应该不是同一人抄写①李奭学持此看法,见[日]内田庆市、李奭学:《古新圣经残稿外二种:北堂本与满汉合璧本》“导论”,第19页,注30。。

不过,图3 的比照显示这两部抄本也可能有直接的关联。国图抄本二是在空白底纸上书写,而徐家汇抄本(第一类)是写在印有影格的底纸上,两者的尺寸接近,而正文每面行数和行字也整齐对应,甚至句读标记都丝毫不差。这说明要么两部抄本遵照同一部源本的版式抄写,要么其中一部抄本是用另一部抄本作为参照而制作的重抄本。

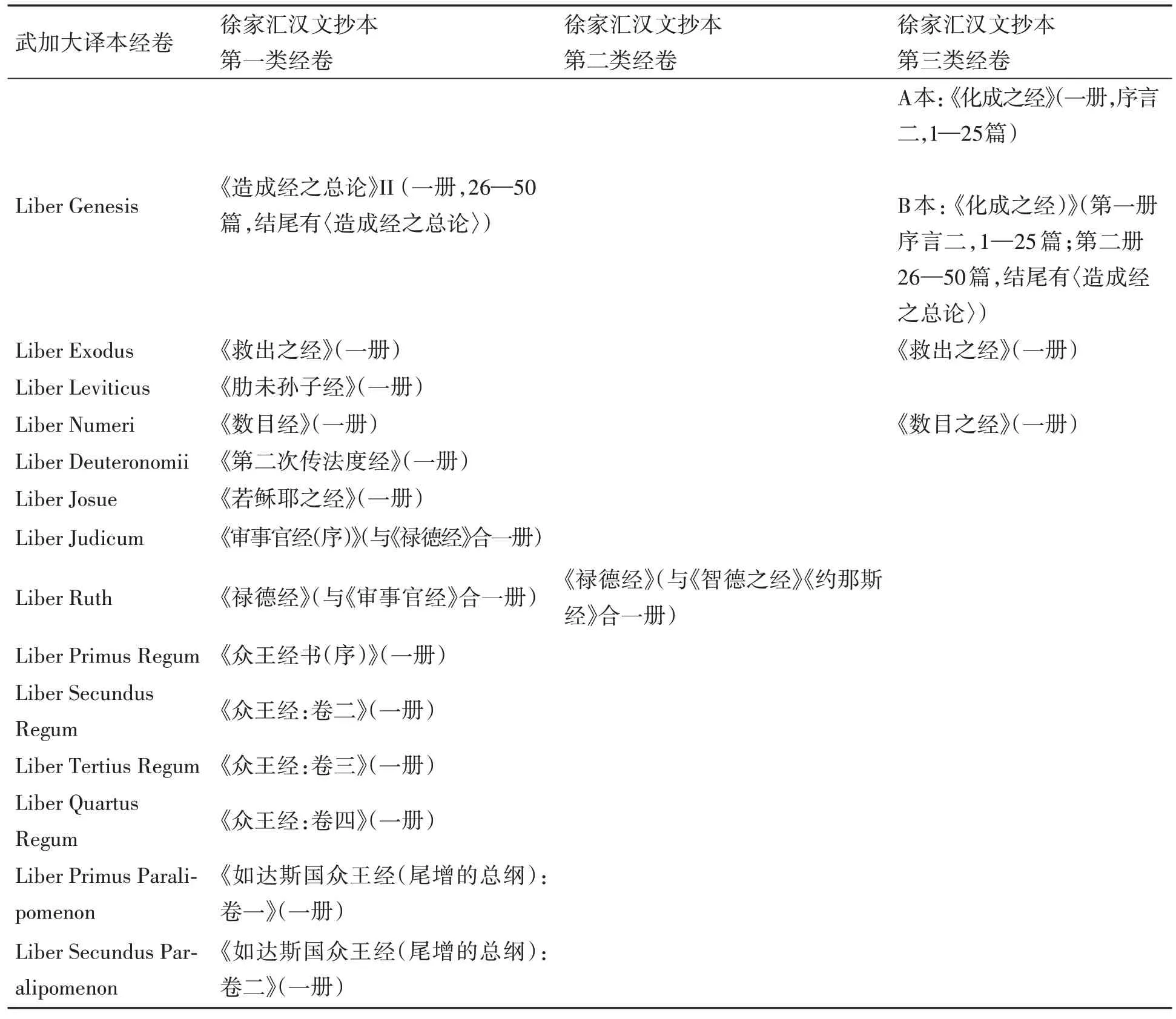

(四)徐家汇汉文抄本及重出抄本

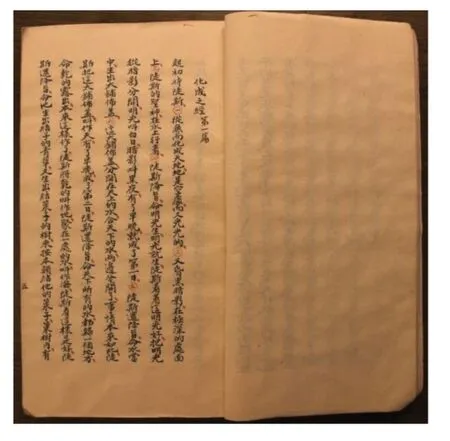

现存贺清泰译本汉文版的抄本多为散卷或残卷,而最能体现汉文版——《古新圣经》——全貌的是藏于徐家汇藏书楼(1956年并入上海图书馆)的汉文抄本。前述部分已将其与俄罗斯国家图书馆及中国国家图书馆的汉文抄本进行文字和书写的比较。事实上,徐家汇汉文抄本的卷册数目多,虽然都是线装,但版式不一,还有重出的经卷,依据版式和抄写笔迹的不同可分为三类。第一类抄本尺寸为23×13 cm,四面双边、白口、单鱼尾,每页8 行,每行32字,书口下标页码。经文用大字,每格单行,注解用小字,每格双行。经卷封面上写出中文标题,《旧约》部分从《化成之经》下卷开始(缺失的上卷以第二类抄本补足),中文标题旁写有相应的拉丁文标题(图4)。从内文笔迹看,字体平直方正,大量俗字的习惯写法相同,应是由一人抄写。第一类抄本数目最多,包含贺清泰已译出的《旧约》经卷的大部分以及《新约》经卷的全部。

图4 徐家汇汉文抄本第一类起始经卷《造成经之总论》及首页

第二类抄本有三册经卷,分别为《圣依撒意亚先知经》一册,《多俾亚经》《如弟得经》《厄斯得肋经》合一册,《智德之经》《禄德经》《约那斯经》合一册。其中前两册的四卷经书不见于第一类抄本,而第三册的三卷经书与第一类抄本的经卷重复。从版式上看,第二类抄本的尺寸与第一类抄本相同,内文格式同样是每页8 行,每行32 字,经文单行,注解双行。格线的外框不是四面双边,而是左右双边,在书口处无鱼尾,但标出了经卷题名及页码。经卷封面上没有写出标题(图5)。

从笔迹看,第二类抄本各经卷的字体前后一致,笔画圆转变化,时而侧斜,是由一人抄写。其字体不同于第一类抄本经卷的文字,很多常见字比如《禄德经》第一篇中的“祿”“隆”“慈”“麽”“遭”等的习惯写法也迥然有别,因而可以断定抄写者另有其人。经文抄写格式则与第一类抄本基本相同,而人名、地名、邪神名分别用单线、双线和三线标识,符合译本序言的体例说明。注解序号也不像第一类抄本用红色小圆圈,而是用纵向的方括号。此外,第一类抄本的《智德之经》《禄德经》中有若干遗漏的字句,以红笔补抄,而第二类抄本的经卷抄写齐全,没有遗漏。

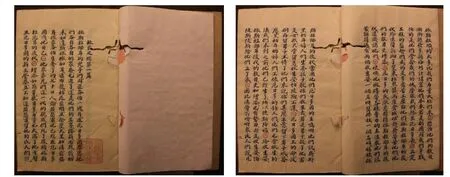

第三类抄本包括《化成之经》《救出之经》《数目之经》《达味圣咏》《厄格肋西亚斯第个经》《厄斯大拉经》六卷经书,都出自《旧约》,因与第一类抄本的经卷重复,可视为重出抄本。这些抄本都用空白底纸,没有影格框线,封面皆无标题。各卷的版式尺寸和内文格式不尽相同,字体也有别于前两类抄本。以下逐一说明各卷的情况,并辅以相应的图例进行比较。

1.《化成之经》的重出抄本三册,分为A、B 两种版本。A 版本只有上卷一册,从第一篇至第二十五篇。尺寸为23×13.5 cm,与第一类抄本接近。每页8行,每行32至37字不等。书口标有页码。经文、注解的文字大小一样。在《再序》之后是正文起首,题为“化成之经”。A 版本单册的出现可能是因为第一类抄本缺失了首册,故以此重抄本补足。B 版本包括上卷、下卷两册,尺寸为27.5×16 cm。内文每页8行,每行22至26字不等。经文、注解的字体大小一样,而笔迹与第一、二类抄本及A版本重抄本都不同。B 版本还有一点值得注意,就是抄写者在书口标记的页码使用苏州码子,上卷大概有十个,如以“〦〩”“〧〢”表示69、72,下卷大部分页码都用苏州码子或苏州码子与通行数字写法的拼合,如以“”表示149,以“”表示215。这种标识页码的方式比较特殊,不见于其他的抄本(图6A、6B)。

图6 A 第三类抄本A版本《化成之经》首篇

图6 B 第三类抄本B版本《化成之经》首篇

2.《救出之经》:重出抄本一册,版式尺寸为27×18.5 cm。其内文书写的字体与《化成之经》A 版本重出抄本相同,为同一人书写,不过排版方式有所区别。经文大字,每页8 行,注解小字,每页16行(即小字双行相当于大字单行),每行经文或注解均为24 字,行字对应比较整齐。书口标有页码(图7)。

图7 《救出之经》重出抄本第一篇

3.《数目经》:重出抄本一册,尺寸为27.5×21 cm。每页9 行,每行22 至24字。注解字体较经文字体略小,不过都用单行。书口未标页码。此抄本是文字写法异于其他抄本,而且以第十六篇为分隔,前后两部分的字体风格也有变化,看似为不同的人抄写。内文样式也有特别之处,经文、注解中应标出数字序号的地方留下空白,而不见相应序号,因此更像是尚未抄完的重出抄本(图8A、8B)。

图8 A 《数目经》重出抄本第九篇

图8 B 《数目经》重出抄本第十九篇

4.《达味圣咏》:重出抄本两册,与第一类抄本《达味圣咏》(现藏于“中研院”傅斯年图书馆)的三册有别。尺寸为27.7×18 cm。每页9行,每行23字。书口不标页码。注解较经文字体略小,不过都用单行。从内文笔迹看,此抄本与《数目经》重出抄本前半部分的字体一致,应该出自同一人之手,而且在本应标出数字序号的地方也留下了空白(图9)。

图9 《达味圣咏》重出抄本上卷第一咏、下卷第七十二咏

5.《厄格肋西亚斯第个经》:重出抄本一册。尺寸为29×17 cm。每页8 行,每行24 字。书口标有页码。内文字体形态瘦长,不同于其他抄本(图10)。

图10 《厄格勒西亚斯第个经》重出抄本首篇

6.《厄斯大拉经首》:重出抄本一册,尺寸为27×16 cm。每页8 行,每行24 字,与《厄格肋西亚斯第个经》重出抄本相同,而且书写笔迹高度一致,应该是同一人抄写(图11)。

图11 《厄斯大拉经首》重出抄本首篇

从上述说明可见,徐家汇汉文抄本的《旧约》部分包括不同类别的经卷,各类的版式大小、内文样式、书写字体都各不相同。下面表4 将三类抄本的信息汇总,可以清楚显示经卷分布的情况。

以整册计数,第一类抄本有24 册,第二类抄本有3 册,第三类抄本有9 册。第一类抄本缺少《化成之经》(上卷)、《圣依撒意亚先知经》《多俾亚经》《如弟得经》《厄斯得肋经》,需用第二类及第三类抄本的经卷补齐。至于后两类中的重出抄本,因出自不同人之手,且制作时间不明,难以推测为何只选取个别经卷重新抄写。

以上的分类整理和分析表明,徐家汇汉文抄本的情况相当复杂。虽然第二类、第三类抄本只涉及少量经卷,却有特殊价值:一方面补充第一类抄本缺少的经卷,另一方面也有助于版本校勘工作,厘清不同类别抄本的关系,还可以更正此前研究中的疏漏和误解。如李奭学、郑海娟提出《古新圣经》中的《创世纪》有《化成之经》《造成之经》两卷,分别指天主“化成天地”与万物以及亚伯拉杭以后人类的繁衍或“造成”①李奭学、郑海娟主编:《古新圣经残稿》“导论”,第74页。。这个解释在逻辑上较为牵强,亚伯拉杭在上卷第十一篇中就已出现,不必等到下卷第二十六篇开始,其子孙后代的繁衍才合乎“造成”的意思。此误解恰恰是由于混淆了不同类别的抄本。根据表4 的对照,可以看出是抄写者的误写所致。第一类抄本的《创世纪》只有下卷,所以采用卷末附加的一篇《造成经之总论》的标题,写在书册封面。但根据第三类抄本,A 版本和B 版本的上卷封面都无标题,只是在两篇序言后以“化成之经”作为首卷的标题。B 版本下卷的封面也无标题。换句话说,贺清泰原稿的第一部经卷是以《化成之经》为题,而卷末附加的《造成经之总论》篇题不应被视为此卷经书的原有标题。在汉文版序言中明确提到每瑟创造了《圣经》五本,头一本即“化成之经”。此外在国图抄本一中也有《化成之经》为题,可佐证此点。

表4 徐家汇汉文抄本《旧约》部分的三类抄本经卷分布

续表

贺清泰译出了《新约》的全部经卷,在徐家汇藏书楼存有完整的一套,包括上文提及国图抄本二中所缺的五卷。这些经卷都属于第一类抄本,没有重出抄本。不过,因为经卷的篇幅长短不一,在卷册分配上做了特别处理。独立成册的经书有四卷“万日略”福音书和《诸徒行实》(即《宗徒大事录》),共五册,而合订成册的经书共四册:圣保禄、圣亚各、圣伯多禄、圣如达写的书札订为三册,圣若望写的书札与《圣若望默照经》(即《默示录》)合为一册。在四册合订的经书中,每册的经卷篇目及先后次序与国图抄本二完全一致,这再次表明两部抄本之间可能存在密切的关联,甚至可能其中一部抄本是用另一部抄本作为参照而制作的重抄本。

经过了“从北平本抄补完全”的过程,徐家汇汉文抄本被视为能体现贺清泰译本汉文版全貌的版本,其篇目安排和卷册数目也是需要解决的重要问题。此前研究者对各册经卷的编排次序产生疑问,其实不见得是译者贺清泰刻意而为。他对武加大译本的篇目顺序是了然于胸的,也会视乎需要解释某部经卷所在特殊位置的原因。只不过《圣经》各书卷的篇幅长短不一。篇幅长者如《创世纪》(《化成之经》)有五十章,篇幅短者像《犹达书》(《圣如达之札》)仅一章。这些经卷被译出后,如以一部经书装订成一册线装书的做法,就会遇到问题:《化成之经》有170 张(第二类抄本A 版本与第一类抄本下册26—50 篇的组合),甚至是216张(第二类抄本B版本),订成一册太厚重,不便翻阅。而《圣如达之札》)仅有一章,如制成一册又过于轻薄,容易散落。为方便翻阅和收藏,装订时需调整原来卷目的编排次序,将篇幅长的书卷分开,或将篇幅短的书卷合并,因而出现重新编排次序的情况。

关于徐家汇汉文抄本的卷册数目,此前研究也有不同说法,经常出现混淆。原因主要有两个:一是经卷的名称不统一,《旧约》经书用卷、本,《新约》经书除了卷、本之外还称书、札。名称有别,在卷册统计时就容易产生混淆。二是未能明确辨识各类抄本在装订及版式上的复杂情况,如一部经书分订两册、一册之内有多部经书、重出抄本的册数不同等,结果导致在卷册统计时出现误记。

笔者认为,如果将卷数、册数分开统计,就可以解决数目混淆或误记的问题。首先以武加大译本的篇目为参照,可统计徐家汇汉文抄本所涵盖经卷的数目。武加大译本的《旧约》有46卷经书,表4显示贺清泰译出30 卷。至于《新约》27 卷经书则被全部译出。也就是说,武加大译本73 卷经书(不计次经3卷),贺清泰共译出其中57卷,未译出的都在《旧约》,包括《雅歌》《耶肋米亚》等16卷书。

其次是册数上的统计。《新约》部分共有9册,计数时比较明确。不过《旧约》部分就要考虑三类抄本的存在,选择不同类的抄本会有不同的计数结果。如果以第一类抄本为主体,计入“中研院”傅斯年图书馆的三册本《达味圣咏》,而后用第二类、第三类抄本补足第一类抄本所无的三册,即《化成之经》(上卷)一册、《圣依撒意亚先知经》一册及《多俾亚经》《如弟得经》《厄斯得肋经》合一册,则《旧约》部分共有27册。这样整理出一套完整的徐家汇汉文抄本共有36册,与冯瓒璋在1947年编目所记的37册接近。

具体分析徐家汇汉文抄本的分类情况,可以看到贺清泰译本汉文版经历了多次的抄写和重抄。这有助于认清汉文版为不同抄本拼合的性质,并能更正此前研究的误解、误记和混淆之处。这些抄本的交杂、并存,表明即便贺清泰译本未能正式出版,也仍然通过反复抄写的方式得以持续流传。

四、贺清泰译本满汉合璧版抄本

贺清泰将《圣经》先后译成了满文版及汉文版,两版各自独立,分别有多部抄本流传后世。目前已知的史料并无贺清泰曾经将满、汉译文拼合在一起的记载。然而,两版译文之间有密切的关联,以至后来的抄写者有意制作了二合一的满汉合璧版,成为贺清泰译本成形之后的衍生版本。目前发现仅存的一册满汉合璧版抄本,藏于俄罗斯科学院东方文献研究所。近期研究者从多个角度对其进行考察,不过在版本方面仍有一些尚未解决的疑问和争议,比如满汉文抄本由谁制作、哪些经卷被抄录、内容如何与单独的满文及汉文抄本比较、几种不同版本孰先孰后等。下文将针对这些问题详加解析。

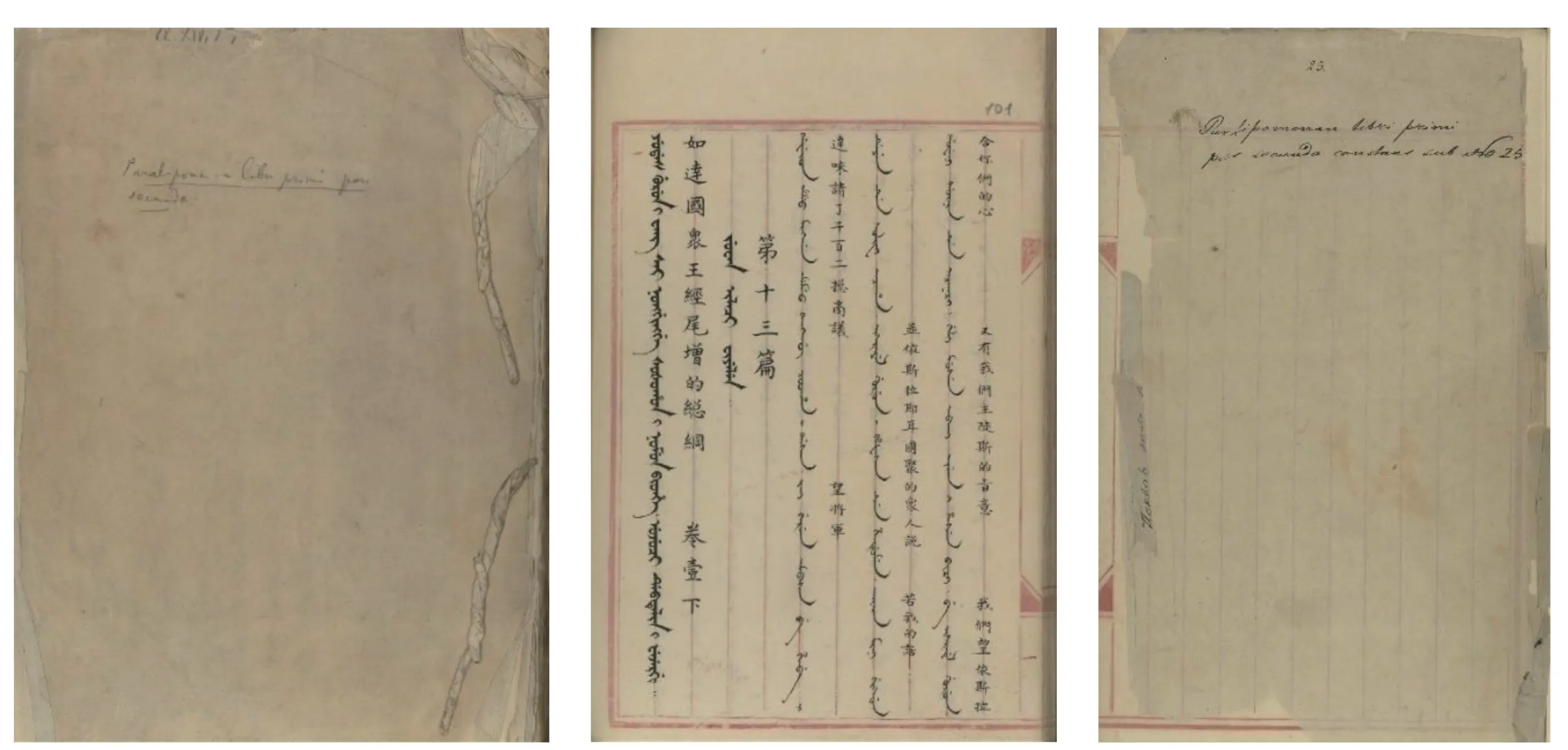

(一)沃伊谢霍夫茨基的满、汉文抄本

前文述及,史维廉在1830 年代初利用与卡缅斯基的关系,重新抄写他在北京复制的贺清泰译本的满文抄本。实际上,在复制卡缅斯基抄本的时候,史维廉还与另一位东正教第十届北京传道团的成员沃伊谢霍夫茨基(Iosif Voitsekhovskii)联络。后者曾担任传教团的医生,而他也有一部贺清泰译本的抄本。该抄本采用满文、汉文对照的样式,包含《旧约》及《新约》的经卷,卷目编排与卡缅斯基的满文抄本非常接近。据史维廉记载,沃伊谢霍夫茨基曾试图向圣经公会售卖自己的抄本,但他更关注《圣经》的满译本,况且可以免费用卡缅斯基的满文抄本制作重抄本,故此拒绝了沃伊谢霍夫茨基的提议①Mende,“Problems in Translating the Bible into Manchu”,pp.154-155.。

尽管未达成交易,史维廉却抄录了沃伊谢霍夫茨基抄本首页的拉丁文说明,从而留下关于这部满汉文抄本的重要信息。其拉丁文原文如下:

Partes sacrae Scripturae veteris ac novi Testamenti in Chinense et Manzurica linguis proxime at tex⁃tum sensum ac verbum S.Scriptura medio,aequali ideoque ad intelligendum uniuscuiusque Chinensium lectorum faciliori stylo,in capitali Chinensium urbe Bey-dzin(vulgo Pekin)versae,cum vasto in unum⁃quodque caput quam sensus tam verborum explicatione,immediate unumquodque caput concomitante,ac in utraque linguarum in meliori Chinensi charta,accurato penicillo,linealiter conjugatim transcrip⁃tae,ita ut textus Chinensis eidem textui Mandzurico ubique correspondit.

…Partes S.Scripturae sunt sequentes:1.Geneseos libri 4;2.Exodi 2;3.Levitici 2;4.Numeri 2;5.Deuteronomii 2;6.Josue 1;7.8.Judicum et Ruth 2;9.Regum 1 2;10.Regum 2 2;11.Regum 3 2 ;12.Regum 4 2;13.Paralipomenon 1 2;14.Paralipomenon 2 2;15.Tobias 1;16.Ju⁃dith 1;17.Esther 1;18.Job 2;19.Daniel 2;20.Machabeorum 4;21.Evangelium Mathei 4;22.Acta Apostolorum 2.(Subscrip.Missionis Russico-Chinensis Medicus Josephus Woycechofsky)①Mende,“Problems in Translating the Bible into Manchu”,p.156.

这段说明强调了抄本的几个主要特色:翻译忠实于《圣经》原文;译文风格平易;在北京制作;经文后附有注解;采用满、汉译文并行的样式。前四个特色都与贺清泰译本的情况相符,最后一点更加醒目,显然是指一部满汉合璧版的译经抄本。考虑到沃伊谢霍夫茨基从1821年至1830年在北京驻留,而史维廉在1832 年抄录这段拉丁文说明,因而此抄本应该是沃伊谢霍夫茨基在北京制作,其后在使团返俄时带回了圣彼得堡。他何时制作并完成抄本,是以贺清泰原稿为底本,还是以卡缅斯基抄本为底本,都不得而知。

如果与东方文献研究所及东洋文库的两种满文抄本比较,可见拉丁文说明所列的篇目与贺清泰译本满文版的篇目基本呼应。以《旧约》部分为主,包括23 卷经书,比满文版少了《厄斯德拉》《乃赫米雅》和《约纳》三卷。《新约》部分有《玛窦福音》和《宗徒大事录》两卷经书,与满文版一致。其余经卷可能因为只有汉文版而无满文版,未收录在这部满汉合璧版抄本中。值得一提的是,在篇目后面都附有数字,部分是用作经卷序数的数字,其他数字则指该部经卷的册数,篇幅较长的《创世纪》《玛窦福音》分订四册,篇幅较短的《多俾亚传》《友弟德传》《艾斯德尔传》各订一册。由于满、汉文并行,经卷的篇幅必然大幅增加,所以经卷的册数大多是满文或汉文抄本相应经卷的两倍,少数满文或汉文抄本中合订的经卷,在满、汉文抄本中就单独成册。

沃伊谢霍夫茨基制作的满、汉文抄本是满汉合璧版的开始。目前除了史维廉在1832年写的信件记录外,尚未发现其他相关信息。整部抄本去向不明,不过下文论及东方文献研究所藏的满、汉文抄本,极有可能是沃伊谢霍夫茨基满、汉文抄本散落的残卷。

(二)东方文献研究所满、汉文抄本

藏于东方文献研究所的单册本满、汉文抄本是目前仅见的满汉合璧版抄本,书目编号为C 11 mss。抄本没有用通常的线装样式,而是用纸卷搓成的两条细绳,在封面近书脊处上下部分各穿两孔,穿过封底捆绑而成(图12)。尺寸为34×23.5 cm,较东方文献研究所满文抄本略大。外无函盒,卷内纸张与同在该所的满文抄本一样印有红色影格,四面双边、白口、双鱼尾,每页11格,满文、汉文都写在格线上,满文在先(左)、汉文在后(右),先后交替各5行,每页共10行。其书写方式也与满文抄本一样是从上至下、从左至右。正文前后共101张。

图12 东方文献研究所满、汉文抄本封面装订、第十三篇首页及扉页的拉丁文注记

图12显示,这部满、汉文抄本的满文书写相当流畅,卷首标题、篇目和“注解”以端正的楷书体(或称恭书体)书写,正文则使用带有抄写者个人风格的行书体,两种字体区分醒目①关于满文书法的特点及类别,参见橘玄雅:《满文的过去与满文书法》,《紫禁城》2015年第1期,第126—137页。。比较而言,东方文献研究所满文抄本中各经卷的满文字体有所不同,不过都属于有连笔的行书体,标题、篇目、“注解”与正文文字的区分不很明显,因而在上下各加小圆圈,以提示与正文有别。东洋文库满文抄本的各经卷书写字体一致,同样用行书体,因底纸没有格线作基准,字形写得不够笔直,常出现侧斜。标题、篇目、“注解”用粗体大字,上下加圈,以与正文区别。从书写笔迹看,两部满文抄本和满、汉文抄本各不相同,应是由不同的人抄写。

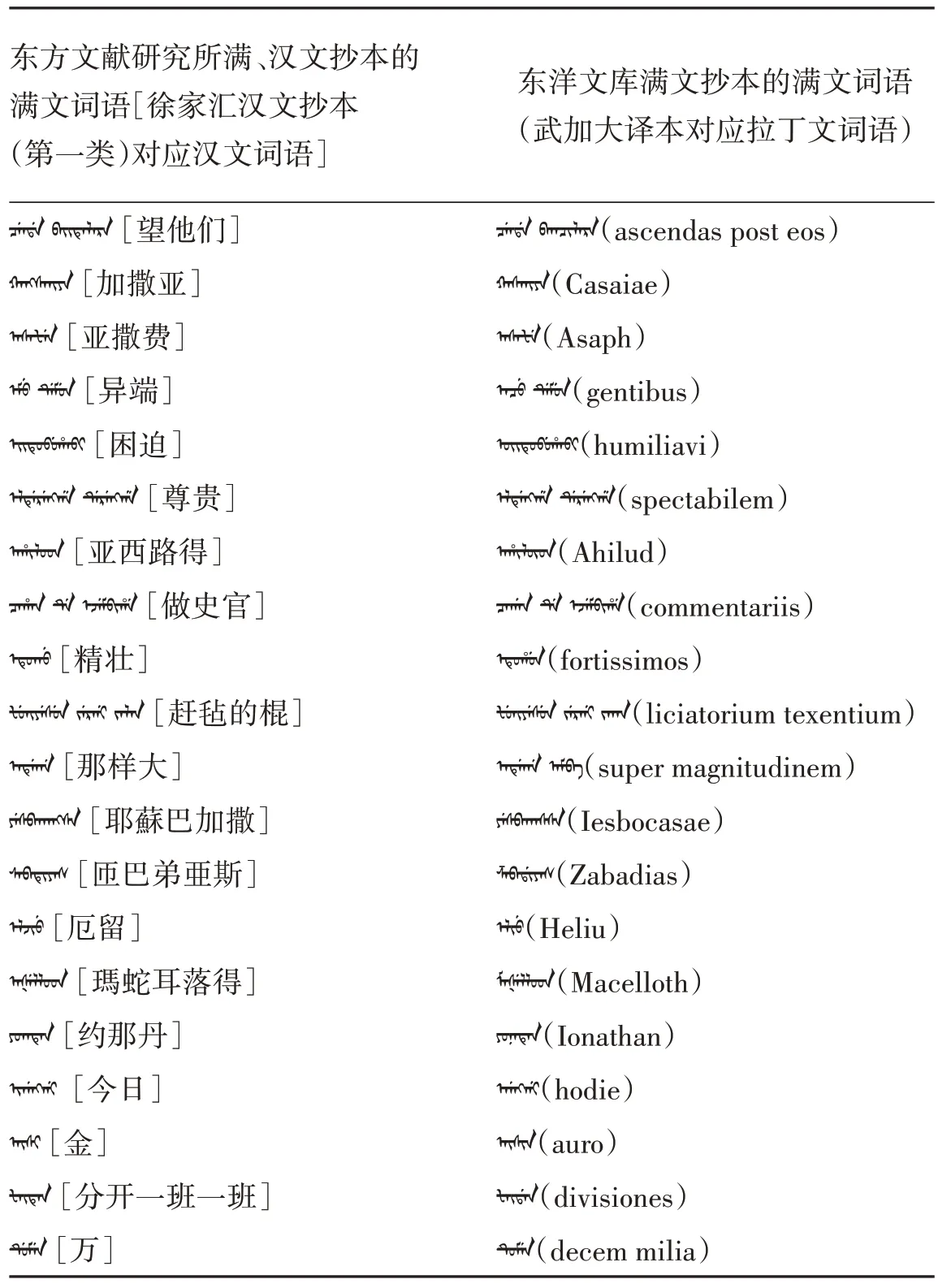

进一步比较满、汉文抄本的满文部分及东洋文库满文抄本,会看到两版抄本中的满文译文存在更多的差异。笔者将一部分明显不同的满文词语整理列表如下:

表5 显示东方文献研究所满、汉文抄本有一些明显的错误:音译人名如等的拼写与拉丁文名字发音不符,而东洋文库满文抄本的音译名与拉丁文更为接近。有些词拼写不准确,比如异端)错写为精壮)错写为“赶毡的棍)错写为“今日)错写成分开一班一班)错写为“在东洋文库满文抄本中,这些词的写法都是正确的。再将汉文译词与两版的满文对照,可以看到与东洋文库满文抄本紧密对应,并反衬出满、汉文抄本的错误②笔者也查校了东方文献研究所满文抄本中与表5 所列相应的词语,拼写都正确。可见东方文献研究所满、汉文抄本的抄写者可能不很精于满文,或疏于校对,因而出现了较多拼写错误。。

表5 东方文献研究所满、汉文抄本与东洋文库满文抄本相异的满文词语对照

满、汉文抄本的汉文部分文字书写工整、一贯,应该是一人抄写。内田庆市进而将其与徐家汇汉文抄本(第一类)比较,认为两部抄本是由同一人抄写,异体字的写法也非常近似③[日]内田庆市、李奭学:《古新圣经残稿外二种》“导论”,第12页。。笔者在比较字迹之后,发现很多常见字的笔画写法有明显差异。比如“篇”字在满、汉文抄本的篇题中写作“”,但在徐家汇汉文抄本(第一类)中写作“”。很多人名、地名音译词的写法也不同,在满、汉文抄本中的“西割耳”“拉法意莫”“亚塞亚”“撒莫亚斯”“亚西耳”“阿柏得多莫”“亚塞费”“厄尼亚他”“厄里耶则耳”等译词,在徐家汇汉文抄本(第一类)分别写为“西豁耳”“拉法意默”“亚赛亚”“塞默亚斯”“亚漆耳”“阿柏得多默”“亚撒费”“厄里亚他”“厄里耶匝耳”。至于在两版抄本中频繁出现的俗字、异体字,写法不一致的例子远多过一致的例子。因此,东方文献研究所的满、汉文抄本与徐家汇汉文抄本(第一类)不太可能是由同一人抄写。

从译文内容看,这部满、汉文抄本的汉文部分与满文部分基本上保持对应,不过如果与徐家汇汉文抄本(第一类)对勘,会发现两版的文字都有问题。满、汉文抄本显示汉文抄本中的若干遗漏和讹误,如第21 篇中“因王交付的事不合约亚伯的意,未数肋未、柏尼亚明的男子”一句,汉文抄本漏掉了“未数肋未”。反之,汉文抄本也显示出满、汉文抄本的一些遗漏和讹误,如第16篇中“一千四马的车”在满、汉文抄本中误写为“一千四百马的车”,而第18篇中有三个注解,但在满、汉文抄本中就不见了最后一个。

满汉合璧版的出现令贺清泰译本的后世流传轨迹更复杂。研究者对满文版、汉文版及满汉合璧版的先后次序持不同观点。内田庆市提出先有满文版,其后是满汉合璧版,汉文版最晚出现。竹越孝比较三版抄本中的语汇,推论可能性最大的次序是满文版在先,汉文版其次,最后是满汉合璧版①[日]竹越孝:《満漢合璧版〈古新聖経〉の成立について》,[日]竹越孝等:《满汉合璧版〈古新圣经〉の研究》,第183—196页。。后一种观点更具说服力,在上述例证分析中也发现更多的证据。目前可知最早的满、汉文抄本是由沃伊谢霍夫茨基在1820年代制作,东方文献研究所满、汉文抄本单册也极有可能出自沃伊谢霍夫茨基的抄本,就时序而言,满汉合璧版应该是最晚出现的一个衍生版本,由东正教北京传道团成员在贺清泰已完成的满译本和汉译本的基础上汇编而成。

五、贺清泰译本满文版与汉文版的关系

此前研究者分别对贺清泰译本的满文版、汉文版及满汉合璧版进行了深入研究,但尚无专论探讨满文版与汉文版的关系。本文前面各部分已经分析了若干例证,指出两版之间存在密切的关联。鉴于此议题的重要性,笔者认为有必要做出更多的文本比较和辨析,以阐明汉文版的翻译如何受到了满译文字的影响,进而修正一直以来将武加大译本视为汉文版的直接源本的片面观点,并重新审视此前认为汉文版——即《古新圣经》——的白话文体受武加大译本影响而出现所谓“欧化”或“拉丁化”倾向的论断。

然而,汉文版的第二篇序言并不见于满文版的抄本。为何要多一篇序言,此前的研究未曾论及。笔者认为最大可能是在翻译汉文版时特意加上的,因为排在《〈圣经〉之序》后面,故名《再序》。序文的前半部分提到两种看书人,一种人讲求“奇妙的文法”,有文采、悦耳目却无道理,不过是“一口空嘘气”,另一种人重视“当紧的道理”,正符合天主以俗语教人的目的,无论贤愚都懂得这些“道理”,并付诸实行,结果使灵魂得益。后半部分讲述了热罗尼莫因模仿西瑟罗的“高文法”译经而受天神惩罚的典故,以此解释为何不用“高文法”,而用“俗语”翻译《圣经》。清中叶的汉语书面语仍有文言文、白话文的分野,贺清泰此处所谓的“高文法”即指文言文,相对的“俗语”即指白话文。综观整篇序言,其主旨为针对当时汉语文体的特殊情况,申辩以白话文译经的必要及重要。比较而言,作为清代官方语言的满语也存在口语与书面语的分别,但满语书面语为全音素文字,与口语对应程度高,不存在像汉语书面语中文言、白话分离所形成的巨大差异。既然“高文法”“俗语”的文体之别与满文译经没有太大关系,满文版在首篇序言后就无需连缀一篇,故此汉文版的《再序》应是贺清泰为澄清自己对白话文译经语体的选择而特别加上的。

其次要辨析译本的经文部分与序言、注解部分的对应关系。如果满文版及汉文版分别以武加大译本为参照译出,两版的译文按理也会保持大致的对应。不过,在两版中时常有满译、汉译文字一致而与武加大译本原文无从对应的情况,这表明两版的译文存在着密切关联。此外,武加大译本原文只有经文,各卷经书前无序言,每篇经文后也无注解,显然不可能作为贺清泰译本中序言、注解部分可资直译的参照。不论是满文版还是汉文版,都统一采用卷前序言、篇后注解的形式,这两部分的文字在整部译本中占相当高的比例。从序言、注解内容看,贺清泰既参照了拉比德的解经著作,也有根据中国文化语境而做出的解释。两版共有经卷的序言、注解文字紧密对应,可以推知至少汉文版在序言、注解部分参照了先行译就的满文版。假如贺清泰在翻译汉文版时并未参照满文版,而是单独编译了汉文序言和注解,两版文字不可能达到如此高度一致。从另一个角度看,最后出现的满汉合璧版抄录前两版的经文、序言及注解,并以满文、汉文前后并列的格式抄写,这个衍生版本之所以成型,同样需要前两版共有经卷各部分能够紧密对应作为先决条件。

(一)满文版及汉文版的经文部分比较

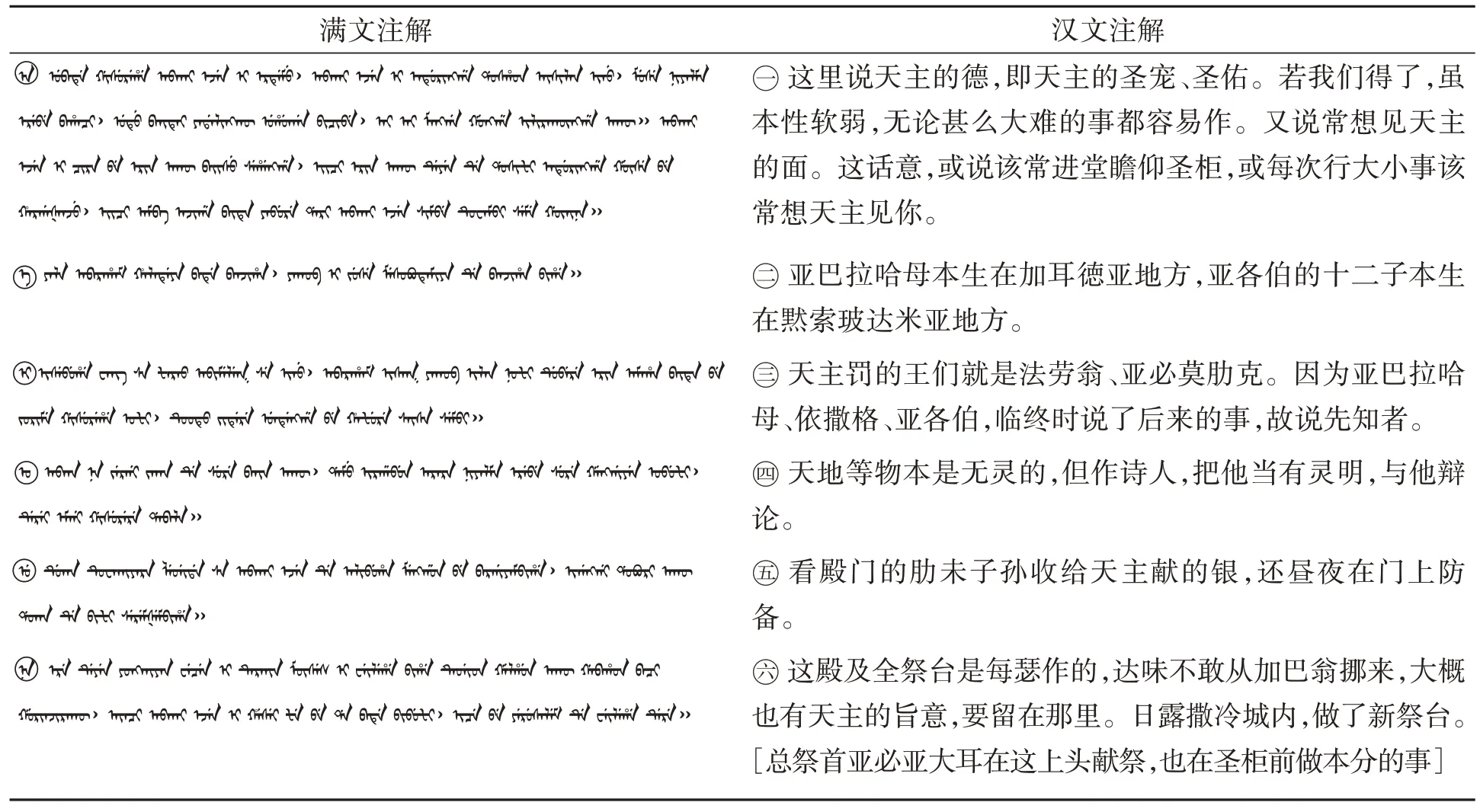

就经文部分而言,可以先重点分析一段特别的文字,即《编年纪·上》——满文、汉文《如达国众王经尾増的总纲·卷一下》——第16 篇中达味王命亚撒费满汉合璧版写为亚塞费)和他的弟兄们向天主咏唱的赞美诗。这首诗共28节,其中17节的满译、汉译的文字表述一致,基本上可与拉丁文原文对应。不过仍有11节—占全诗三分之一篇幅—的满、汉文表述紧密对应,同时又与拉丁文原文有明显差异。为便于比较,下面表6 略去了满、汉译文与原文对应的经节,只列出满、汉译文一致却与原文相异的11个经节。

表6 《编年纪·上》第16篇武加大译本拉丁文与满译、汉译文本比较

续表

从表6 可见,拉丁文原文与满、汉译文的差异可分为四类。第一类是满文译文有衍译的字词,与汉文译文表述一致。如第8 节中“妙意”对应“直译:深奥的识见)、第15 节中“不可忘了”对应“直译:不要忘记),第21节中“虽这样”对应“直译:就是这样),第35节中“仇支派的手”对应直译:仇敌的手)。这些词句并未在原文出现,只是根据原有经节的意思而衍生的。

第二类也有衍译的倾向,不过满、汉译文对应的表述带有本土化的成分。如第14 节中拉丁文原文“in universa terra”意指全地或世界,满文译文是“,意为天下的大小事,与汉译的“普天下大小事”一致。后两者并非直译原文,而用中国文化中常见的“天下”一词进行意译。尽管“天下”的意涵广泛,此处译文用以指称全地,将其接入中国本土语境中,更易于理解。在第31 节中,拉丁文“Do⁃minus regnavit”的意思是上主统治,后面未明示统治的对象,汉译“天主掌管”之后有“上天下地”,对应满译的“直译:天上天下),同样借用了中国文化中常见的天地观念。

第三类涉及拉丁文原文中一些特殊概念和专有名词,满文、中文都用描述性的词组或分句进行意译。比如第15、17 节中出现的拉丁文词“pactum”,意为合约或盟约,满文译为“直译:和睦的道理或礼仪)和“直译:遗言或遗嘱),汉文译词“和睦结约”及“遗言”与其对应。在第26 节中,拉丁文“idola”指称异端宗教的偶像,这个概念在满文中没有含义完全相同的词汇,结果满译用了描述句意为“没有神灵、没有才能、虚假的形象”,与汉译的描述句“无灵、无能的像”若合符节。在第36 节中的例子最为特别,武加大译本用“Amen”一词,以示在唱过赞美诗后众人同声表达了同意和肯定。这个词在犹太教、基督教中用于唱诗、祷告等仪式的结尾,是教会传统中的习用语。晚明时期天主教传教士入华宣教,在其汉译的经书、祈祷书、教理问答著作中都用音译,以“亚孟”或“阿孟”译出“Amen”。贺清泰肯定知道这个通行的音译词,但他的满译“直译:真是这样)却用意译而非音译,汉译也未使用音译词“亚孟”,而是译为“真是这样”,与满译表述丝毫不差。

第四类涉及汉文译文出现不符合汉语通常表述的词语,其生硬的表达方式是由于照翻满译词汇而导致。在第17节中,拉丁文原文“constituit”意为确立或任命,汉译用了“坚稳”一词,表达不太自然,而满文译词“原形作为动词有巩固、担保的意思,与“坚稳”意思接近。在第30 节中,拉丁文“fundavit orbem”意为建立世界,汉译用“坚结定的地球”对应,表达相当拗口,而且用“orbis”的本意直译成“地球”,难以与经文表达的意涵相配。在清代白话文中像“建立”“世界”这样的词语很常见,贺清泰可以轻易用于翻译,因而此句的生硬译文令人费解。不过,只要比对满文译文(直译:固定坚实的地球),就可看到汉译与满译的表达相互契合。因此可以判定,至少相当一部分汉译的文字是从满译直接翻版而来。

实际上,与上述几类相符的例子在满文版及汉文版的共有经卷中随处可见。还可以再举一个《旧约》中的例子,出自《厄斯德拉下》——满文汉文《厄斯大拉经》第2 卷——的首篇头两节:

Verba Nehemiæ filii Helchiæ.Et factum est in mense Casleu,anno vigesimo,et ego eram in Susis castro.Et venit Hanani,unus de fratribus meis,ipse et viri ex Juda:et interrogavi eos de Judæis qui re⁃manserant,et supererant de captivitate…

黑耳诗亚斯的子,奈黑米亚斯的话:王亚耳大塞耳塞第二十年、加斯楼月里,我那时住在苏撒城。我的一弟哈那尼同如达斯族的数人来看我。我问他们,从掳地方回的人怎样……

在《新约》部分,满文版和汉文版有两部共有经卷,其中也出现很多满译、汉译一致而与拉丁文原文不对应的词句。以《玛窦福音》——满文汉文《圣徒玛窦纪的万日略》——的首篇第一节为例:

Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham.

亚巴拉哈母的后嗣、达味的孙耶稣基利斯督,按诸祖的次序纪的谱。

拉丁文原文的表述简洁明了,连续用了两个“filii”指明耶稣与两位先祖的谱系关系,而这个词从子辈的本义扩展为男性后嗣的衍伸义。满文译文却未用儿子)对译,而是用孙子)译出,该词也可以衍伸表示子孙后代的意思。译词选择从子辈到孙辈的变化,在汉译中有同样的体现,分别以“后嗣”“孙”与“filii”对应。至于“liber generationis”,意为世代之书,也就是家谱或族谱。满译其实可以用家谱)之类的词组对译,然而此处却用一句描述性的从句直译:依照祖先们的次序记录的书)。汉译也没有使用家谱或族谱这样可以直接对应的译词,反而译为“按诸祖的次序纪的谱”,表述上与满译文字相同,只不过因为满文、汉文表达的语序不同而稍作调整。

上述经文部分比较的例证表明,汉译文本中出现了大量不见于拉丁文原文的衍译以及不自然、拗口的硬译,与武加大译本中的表述方式和语言风格没有直接关系,反而因汉译以满译文本为直接的参照,很大程度上受到满文用词及表述方式的影响。

(二)满文版及汉文版的序言、注解部分比较

前已论及,满文版和汉文版都包括卷前序言及篇后注解,不可能用只有经文的武加大译本作为源本,因而两版序言、注解部分的文字对照格外醒目,为证明满译对汉译的直接影响提供了更多切实的证据。的序言与汉文抄本《圣徒玛窦记万日略》的序言进行比较。两篇序言的内容紧密对应,主要阐述“万日略经”即福音书的由来和寓意,又以宣教的语气劝勉信徒,奉行经中记载的美德,遵从圣教的传统,并恭敬这部经书。以下摘录并比较满文、汉文序言中解释“万日略经”的来由及原罪概念的部分:

在序言方面,可以用满文抄本《玛窦福音》

我主耶稣升天后,十二宗徒彼此分往天下传道之先,新教友要得吾主耶稣行实的总纲,好记着。圣玛窦比别徒先合他们的意,用如德亚话纪了此经,名万日略,此名恰好。若解万日略的意,即福音。天主义怒,本为我们原祖亚当的罪,紧闭天门,四千年不许一个上。反因我们染了原罪故,弃我们如可恶的仇、魔的奴,生前该遭各等祸,死后应受地狱永罚。

这两段中,满文与汉文的内容和表述方式都高度一致,连词的用法,如“之后)/“后(之前)/“之先诚然……缘故)/“本为反而……因为)”/“反因……故”,也都紧密对应。不论是满译还是对应的汉译,表达都相当清晰、流畅。虽然满、汉文抄本的《玛窦福音》可能已不存于世,此处将满文版及汉文版的译文并列,也可作为“满汉合璧”的示范①笔者感谢金由美博士(香港大学现代语言及文化学院)帮忙认读和比较这篇序言中的满文和汉文表述。。

在这篇序言中出现了一些天主教的专有名词,比如“就……是)/“即天主原罪天堂)地狱福音圣神十字架)等。这些名词大多早已见于从晚明时期开始传教士翻译的各种经书、祈祷文、教理问答著作中,而对应的满文译词要在入清后才出现。即使满文序言完成在先,也有可能参用了前代的汉译专有名词。从此角度看,满文版和汉文版的关联更为复杂,随着贺清泰拉丁文—满文—汉文的翻译行为,进入了一个多语交错的文本网络。

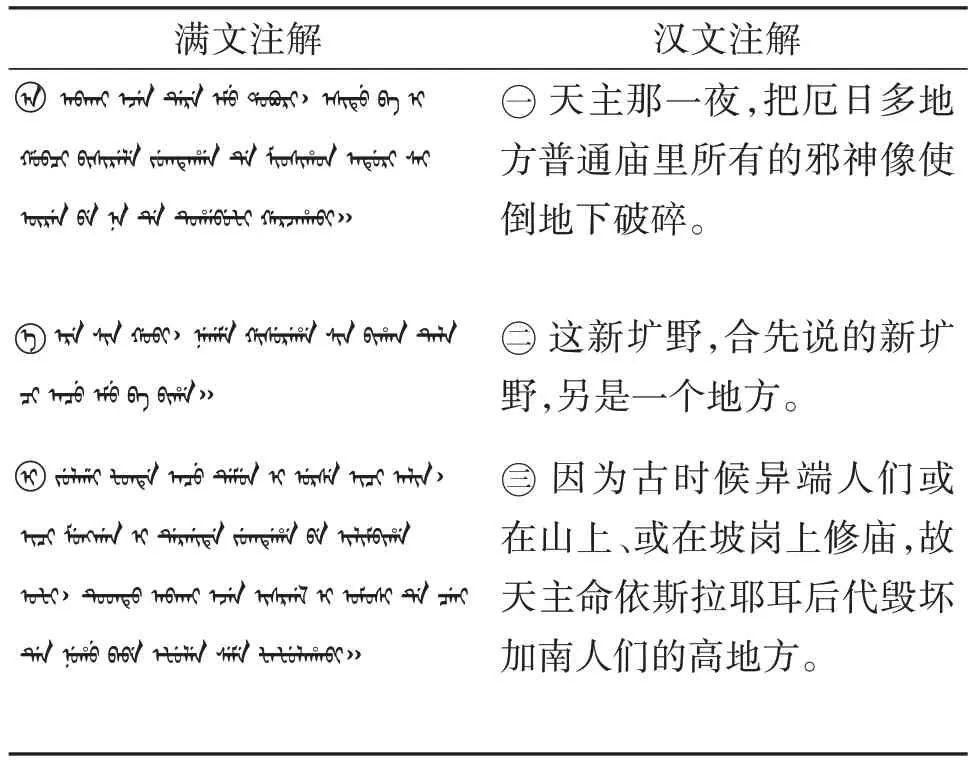

在注解部分,两版的关联性也很明确。上文提及东方文献研究所满、汉文抄本有注解或其中文字缺失的情况,不过并不多见,两版共有经卷的注解文字大部分都可以对应。下面再以《编年纪·上》第16篇为例,经文后面附有6个注解,在表7中摘录满文、汉文两版进行比较。

表7 《编年纪·上》第16篇注解部分的满译、汉译文本比较

从内容和表述方式看,满文与汉文注解保持了高度一致,句中的连词如“或……或……)/“或……或……”和“……因为,所以……)/“因为……,故……”也相互对应。两者略有区别的地方,一是汉文注解用了天主教的“圣宠”和“先知者”两个专有名词,满文注解以描述性词语直译:神圣的宠爱、辅佐直译:知晓未来的贤者)分别译出。二是满文的直译:亚各伯的儿子们)在汉文中被衍伸为“亚各伯的十二子”。三是满文用了双重否定的表达“直译:没有做不来),汉文用了肯定句“都容易作”。这些都是细微的差别,并未影响到满文、汉文的整体一致性。不过,汉文注解6的结尾比满文多出了“总祭首亚必亚大耳在这上头献祭,也在圣柜前做本分的事”一句。前面的第15篇经文中提到亚必亚大耳是总祭首之一,第16篇之后也有数次提到亚必亚大耳,可能因其地位特殊,贺清泰在翻译汉文版时特别加上了这句解释。

注解部分比较的另一个例子,出自上文提及的《户籍纪》第33篇,虽然篇后只有3个注解,但其中的满文、汉文比较仍有值得留意之处。

表8显示,汉文注解1中“把厄日多地方普通庙里所有的邪神像使倒地下破碎”一句相当拗口,不合通常的表述方式。与满文比对,其中“普通庙里所有的”对应“直译:全部所有的庙),“使倒地下破碎”对应“直译:破碎倒落在地),可见汉文表述的不自然是因对应满文而受到影响。在注解3中,满文用直译:不同的怪样/诡诈),汉文以“异端”对应,與前述《编年纪·上》第16 篇26 节经文中的用词一致(见表6)。注解中满文也用到连词“,汉文仍以“因为……故……”和“或……或……”对应。这些构成复合句的虚词在满译、汉译中有固定对应的倾向,也可以印证两版译文的密切关联。

表8 《户籍纪》第33篇注解部分的满译、汉译文本比较

据上述分析,不论是经文部分还是序言、注解部分,都能发现大量满文、汉文在用词及表述方式上紧密对应的例子。即便贺清泰没有解释自己译经的具体过程,这些文本例证足以证明他在翻译汉文版时直接参照了早先译就的满文版译文,而非此前通常认为的是以武加大译本为参照的源本。换言之,贺清泰译本成型的过程比较复杂,武加大译本可能只作为最初满文版经文部分翻译的源本,而序言、注解部分参照了拉比德的解经学著作,也加入了贺清泰自己的解释。其后在翻译汉文版时,他已积累了满文译经的经验,而且满文译稿——《旧约》《新约》共二十余部经卷的经文、序言和注解——更近在手边,随时都可以取用。就这些经卷而言,贺清泰仍可能以武加大译本为参照翻译汉文版的经文部分,不过更大的可能是他在译经时用满译作为直接参照,至于序言、注解部分则显然是依照满译的文字翻版而成。

既然贺清泰译本汉文版相当部分的经卷是以满文版为参照,就需重新审视此前研究者提出的论证方式和结论,即比较武加大译本的拉丁文与汉文版——或《古新圣经》——的白话文译文,以推证后者受到前者的影响,形成开启现代白话文先声的一种“欧化”或“拉丁化”译经文体。这种论证预设的拉、汉直接对应不但淡化了武加大译本仅能用作经文翻译参照的局限,同时也忽略了早先译就的满文版被用作汉译参照的可能。

实际上,汉文版中被认为是符合“欧化”的语法现象在满文版中都经常出现。在前文的例证中,复数名词有家主们王们人们),同位语有“主陡斯王达味),被动句有生前该遭各等祸,死后应受地狱永罚),而在永远记着他定的和睦结约,他所命我们千代子孙要守的法度,不可忘了)一句中,同时使用了定语从句和倒装句式。汉文版经常出现的拗口甚至有语病嫌疑的表达,不见得是“欧化”的结果,更可能是受到满文词汇和句法的影响。

结语:文本传递网络与文字镜像关系

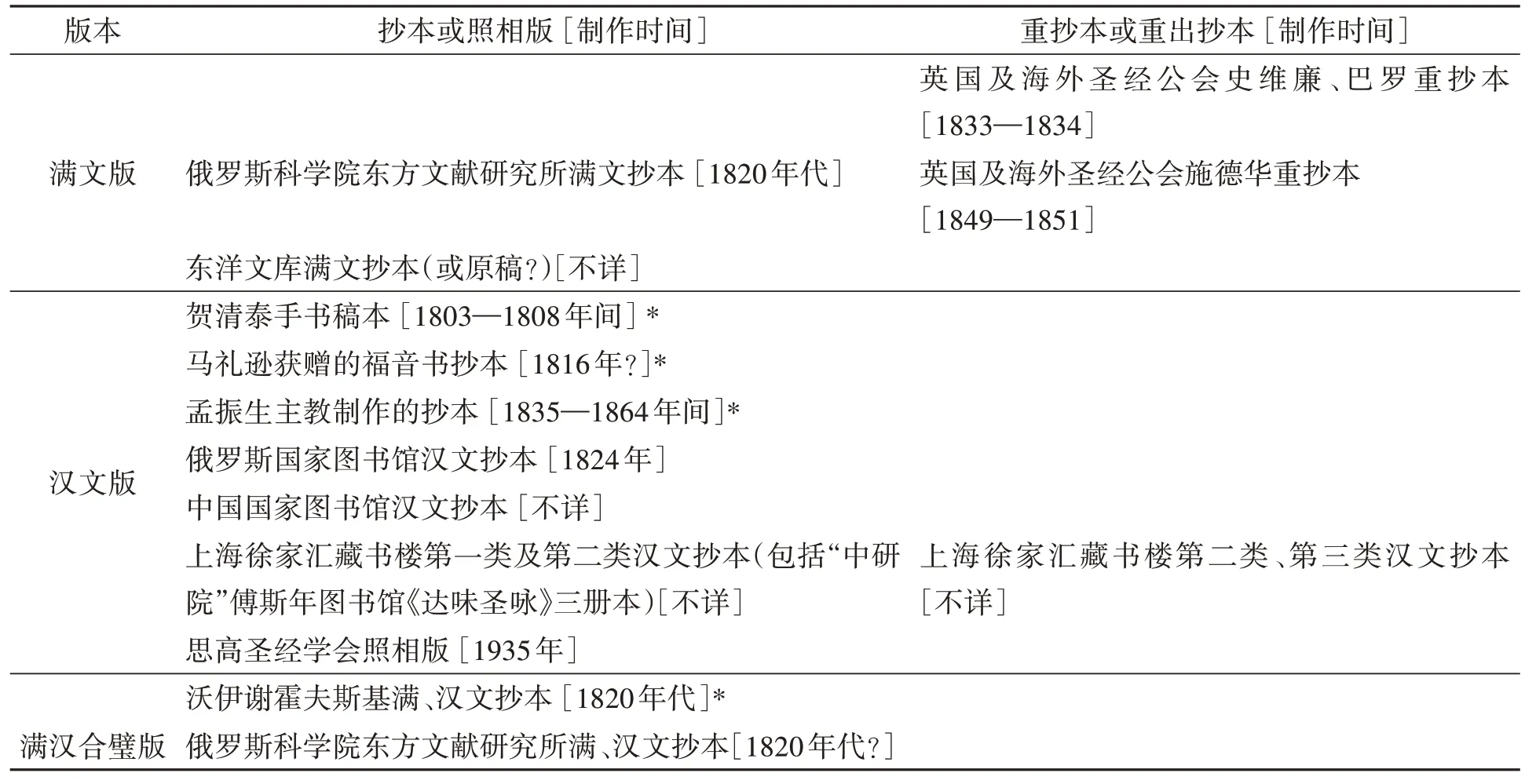

综合上述版本溯源及文本比较分析,可见贺清泰译本的满文版、汉文版及满汉合璧版有各自传播的线索,散落在各处的存世抄本少则一、两卷(或册),多则数十卷(或册)。表9汇总各版的稿本或抄本信息,显示贺清泰译本已不存或去向不明的稿本(原件)、抄本约有4种,目前存世的各版稿本及照相版、抄本、重抄本有10种。其多版共存、多次传抄的历史令人瞩目,可谓近代天主教满译、汉译《圣经》工作的一项重要成就。

表9 贺清泰译本各版稿本、抄本、照相版、重抄本情况概览

从地域角度看,贺清泰译本在后世的流传已具备一个文本传递网络的初步形态。译本的原初译稿由贺清泰在北京完成,其后卡缅斯基制作了满文版、汉文版抄本,并且衍生了沃伊谢霍夫斯基的满汉合璧版抄本。其中满文抄本被带回圣彼得堡之后,又被用作英国及海外圣经公会派员制作重抄本的底本,再传递至伦敦。假如圣经公会将满文重抄本送给在华的新教传教士正式出版的话,那么贺清泰译本满文版就会完成一个循环过程。东洋文库满文抄本因来历不明而难以确证为贺清泰的满译原稿,但也可以视为文本传递网络中的一个延伸节点。汉文版也经历了多次的传抄,抄本有的留在北京,有的被送至广州、上海,甚至辗转到了台北。其汉译原稿还被制成了照相版,以新的样式延续文本传递的过程。

本文综合文献考证和文本分析的方法,在理清贺清泰译本各版源流的同时,更正此前研究中的错误和遗漏,也提出了一些新的发现。首先是对满文版的两部重要抄本——东方文献研究所满文抄本、东洋文库满文抄本——进行溯源,比较二者的经卷标题、版式及篇目次序,可知满文版合共22 册(东方文献研究所满文抄本21册加上东洋文库满文抄本的《玛窦福音》下册),包括了《旧约》24卷,《新约》2卷,附有一幅满文地图及若干手绘插图。从内容上看,满文版译文以武加大译本为参照的源本,不过也出现了不少意译和衍译之处。

其次是对贺清泰译本汉文版——或称《古新圣经》——的流传及多种存世抄本进行全面的梳理。贺清泰的汉译原稿在一百多年间随着时局变化、北堂被毁和重建而多次迁移,从清末至民国初期曾一度在新北堂(西什库教堂)收藏,但在1958 年北京图书馆接收北堂图书之时,已不清楚是否仍然存留于世。从思高圣经学会照相版残卷的相片中,还能看到贺清泰的手书,部分经卷的文字有挖补、修订的痕迹,可以判定是原初的稿本。俄图汉文抄本为笔者的新发现,时间上与汉译原稿最为接近,由卡缅斯基本人校对,尽管只有《圣徒玛窦纪的万日略》一卷,却有相当高的校勘价值,可用来订正其他汉文抄本——如徐家汇汉文抄本(第一类)——中出现的遗漏及讹误。

中国国家图书馆和徐家汇藏书楼收藏的汉文抄本各有特色。比较国图抄本二与徐家汇汉文抄本(第一类)的文字,笔迹有较大差异,而且后者抄文中出现的俗字、讹字远多过前者,可以判定并非同一人抄写。不过,两者在版式、行字上高度一致,在《新约》部分的卷册合订及经卷编次情况也相互吻合,显示或许有直接关联,甚至有可能其中一部抄本是用另一部抄本作为参照而制作的重抄本。徐家汇汉文抄本一直被认为代表了贺清泰译本汉文版的全貌,从版本角度看则比较复杂,经卷众多且样式不一,需按照版式和抄写笔迹的差异分为三类,方能清楚辨析相互之间的关系。第一类抄本经卷的数目最多,但缺失了若干经卷;第二类、第三类抄本只有少量经卷,却能补足第一类抄本缺失的经卷。后两类抄本还有助于版本校勘工作,比如纠正对《化成之经》《造成之经》两卷标题的误解。这三类抄本可合成一套完整的汉文版,经过卷册数目的辨析和统计,可以确定贺清泰译出了武加大译本73卷经书中的57卷,如按装订成册计算,共计有36册。

至于贺清泰译本的满汉合璧版,需特别留意沃伊谢霍夫斯基于1820 年代在北京制作的一部满、汉文抄本,是最早出现的合璧版抄本。就时序而言,则应视为在贺清泰已完成的满译本和汉译本基础上汇编而成的衍生版本。据史威廉所记的拉丁文说明,该抄本抄录了贺清泰原译的满文、汉文共有经卷共计23卷,分订44册。东方文献研究所满、汉文抄本仅有一册,极有可能是沃伊谢霍夫斯基所制抄本中散落的残卷。其满文部分的书写不如东洋文库满文版的书写准确,汉文部分与徐家汇汉文抄本(第一类)的笔迹不同,并非同一人抄写,而经过校勘也看到两版各有遗漏、失误之处。

在全面溯源、考证基础上,本文针对此前研究中被忽略的满文版及汉文版关系进行了专门探讨,从两版共有经卷的经文部分及序言、注解部分选取多个例证,加以详细比较分析,证明了两版的译文有非常密切的对应关系。总而言之,贺清泰在翻译汉文版时直接参照了早先译就的满文版,而非通常认为的以武加大译本为参照的源本。鉴于这种特殊的文字镜像关系,仅将武加大译本与汉文版直接比较,进而分析后者“欧化”白话文的语言特征,在论证上明显有所欠缺。笔者认为,综合考察贺清泰译本制作过程中多语文本交错的复杂情况,并开拓“满化”白话文等新的角度和方法,将会为贺清泰译本研究带来更多的可能。