《太平御览》中的“唐书”考辨*

罗 亮

《太平御览》是我国重要的类书,因其每个条目都注有出处,故对校勘辑佚中古史籍具有重大价值。而该书所引“唐书”,因其包含大量不见于今本《旧唐书》的内容,也最受学界关注,由此引发了激烈的讨论。关于“唐书”的性质,大致可以分为两派观点,一种认为是《旧唐书》的逸文,或是刘昫《旧唐书》之前的某个旧版本,或是某版国史,可称为“旧本说”;另一种认为是包含《旧唐书》、国史、实录乃至笔记小说等种种唐代史籍的通称,可称为“通称说”。厘清“唐书”的性质,不仅对校勘《旧唐书》等唐代史籍有着重要作用,也能帮助我们了解《太平御览》的引书情况,从而更好地认识其校勘辑佚的价值与局限。

一、学术前史回顾

清代道光年间,岑建功将《太平御览》所引“唐书”与《旧唐书》相比较,将不见于后者的部分单独辑佚出来,编为《旧唐书逸文》。虽然他也承认其中有些部分“自当有韦述书,不得以为皆刘氏书”,但仍认为其主体便是刘昫《旧唐书》的逸文①(清)岑建功:《旧唐书校勘记序》,(清)罗士琳、刘文淇:《旧唐书校勘记》,《续修四库全书》第283册,上海:上海古籍出版社,2002年,第498页。。民国时期岑仲勉先生对此说提出了质疑,提出七条反驳意见,最后认为《御览图书纲目》中提到的《唐书》,指韦(述)、柳(芳)两书,而《旧唐书》指历朝《实录》,“惟卷内引文又统称曰‘《唐书》’,则直犹通名之唐史矣”②岑仲勉:《〈旧唐书逸文〉辨》,《岑仲勉史学论文集》,北京:中华书局,1990年,第589—597页。。

二岑之说各有不足。岑建功无法解释部分逸文与今本《旧唐书》在内容、文字上都有较大差异。而岑仲勉先生则无法解释一个问题:唐宣宗之后的实录,或未修成,或在五代时期已经散佚,但《太平御览》所引“唐书”之中包含宣宗朝至唐末的内容。这与他认为出自历朝实录的判断是相矛盾的。

因此,吴玉贵先生在岑建功《旧唐书逸文》的基础上,将《太平御览》中所有的“唐书”条目全部搜集出来,并与今本《旧唐书》《册府元龟》《通典》等史籍相校勘,撰成《唐书辑校》一书,从而得出一个新的结论:“《太平御览》引用的《唐书》既不是韦述《唐书》,也不是柳芳《唐历》,更不是唐代历朝实录,实际上它就是刘昫领衔修撰的《旧唐书》,只不过《太平御览》引《唐书》保留了《旧唐书》早期的面目,与我们今天所见到的刻本《旧唐书》有较大的差异……今天见到的《旧唐书》,就是咸平三年(1000)做了大量修订的工作后的《旧唐书》;而《太平御览》引用的《唐书》,则是修订前的《旧唐书》,更多保留了刘昫原始的面貌。”①吴玉贵:《唐书辑校·前言》,北京:中华书局,2008年,第11—12页。

但咸平三年的修订工作,是否对《旧唐书》做出了如此重大的修订删改,难免令人生疑。故温志拔、唐雯对吴氏观点提出了异议,并举出多条例证,对岑仲勉先生的观点加以发展,认为“唐书”部分包括了《旧唐书》、国史、实录、政书乃至笔记小说②温志拔:《〈太平御览〉引“唐书”之性质考论》,《史学史研究》2010 年第2 期,第33—38 页。唐雯:《〈太平御览〉引“唐书”再检讨》,《史林》2010年第4期,第70—76页。。这样岑氏观点中宣宗之后实录不存的破绽便得到了弥补。

之后孟彦弘先生又反驳了温、唐的观点,和吴氏一样,他指出《太平御览》以标注作者名的方式,着力区分各家同名之《后汉书》《晋书》,并认为如果是“唐书”多书混杂,为何不单独标明出处,而要混在唐书名下?同时,他还认为《太平御览》所引之“唐书”是“后唐编纂的一部完整的纪传体唐代国史”③孟彦弘:《〈太平御览〉所引“唐书”的辑校与研究》,原载《唐研究》卷16,2010年,后收入氏著《出土文献与汉唐典制研究》,北京:北京大学出版社,2015年,第255—277页。。最近,温志拔改变了之前“通称”说的认识,转而认为《太平御览》所引唐书,“乃是各个时期编撰的国史文字汇集,其时代下限,不仅延伸到唐末,个别条目甚至包括后唐史臣所撰文字”④温志拔:《〈太平御览〉所引“唐书”为国史〈唐书〉考论》,《中国典籍与文化》2020年第3期。。这与孟氏观点有着共通之处。

前贤往复论难,不断地推进我们对《太平御览》所引“唐书”性质的认识,但也各有可商之处。“旧本说”的要害在于,是否真的存在一部与今本《旧唐书》差异如此巨大的旧本。“通称说”则无法解释为何要将多部史籍混同在“唐书”名下。下面笔者不揣浅陋,试一释之。

二、《太平御览》所引书目多误

“通称说”矛盾成立的基础,是《太平御览》的编撰者们确实非常严格审慎地处理引书史源的问题。但近年来,已经有越来越多的学者对此提出质疑。如鲁明《中古类书引存正史琐议》明确指出:“《御览》中存在大量对来源文献的割裂、暗引及捏造出处的行为,即编纂者将某一来源文献割裂为数条,对原来已标注出处的文字则转录书名称‘某书曰’;对来源不明的文字则根据内容所涉之人、事、时、地,臆造其认为最具可能性的出处……《御览》引‘唐书’的性质学界争论颇多,而前提似乎都认为《御览》中的唐代文献应直接从原书中抄出……即便唐代文献,《御览》编纂者也未必都逐一爬梳原书,实多从他书转抄,尤其是宋初尚存不少记载唐代史事的类书或有编类性质之书。《御览》中唐以后内容凡出于转引者,其称引是否可靠,取决于编纂者所据之来源文献有无标注准确出处。对于来源文献中未标明出处的文字,编纂者势必要根据《御览》全书的体例,逐一添加,不得不将其笼统称作‘唐史’或‘唐书’。”⑤此文为鲁明先生在2019年11月9—10日由北京大学中国古代史研究中心、《唐研究》主办的“中古正史文本的形态与流变”学术讨论会中提交的报告,唐雯对其有所评议。惜乎全文尚未正式发表,此处转引自聂溦萌整理的相关报告及评议的梗概,公开发布在2019年12月25的澎湃新闻网站上(https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5313561)。鲁先生所言甚为有理,本文将在其基础上加以进一步的论证。

如所周知,《太平御览》在编撰过程中,利用了《修文殿御览》《艺文类聚》等其他类书。这就导致了很多材料都是转引而来,并没有与所引原书复核。因此便沿袭了之前类书的一些讹误。下面试举两例,以兹证明。

日本古籍《药种抄》中保留了一条《修文殿御览》的逸文:

《抱朴子内篇》曰:陵阳仲复远志廿年,有子卅七人,坐在立亡。①[日]兼意:《药种抄》(一),大阪:(财)武田科学振兴财团杏雨书屋,2010 年,图版第75—76 页,释文第175—176页。又参[日]森鹿三:《本草学研究》,大阪:(财)武田科学振兴财团杏雨书屋,1999年,第292页。转引自刘安志:《〈修文殿御览〉佚文辑校》,《新资料与中古文史论稿》,上海:上海古籍出版社,2014年,第297页。

此条又见于《太平御览》卷989《药部六·远志》,惟“复”作“服”,“卅七”作“三十七”②(宋)李昉等编:《太平御览》卷989《药部六·远志》,北京:中华书局,1960年,第4378页。,显然更为准确。然今本《抱朴子》载此条云:

陵阳子仲服远志二十年,有子三十七人,开书所视不忘,坐在立亡。③(晋)葛洪撰,王明校释:《抱朴子内篇校释》(增订本)卷11《仙药》,北京:中华书局,1980年,第208页。

较之《太平御览》多一句“开书所视不忘”。又《太平广记》卷414《服远志》云:

陵阳子仲,服远志二十年,有子二十七人,开书所视不忘。(出《抱朴子》)④(宋)李昉等编:《太平广记》卷414《服远志》,北京:中华书局,1961年,第3376页。

《太平广记》与《太平御览》同时开始修撰,编撰者也多有交叉,所用图书版本也自然相同。由《太平广记》可知,李昉等所见《抱朴子》实有“开书所视不忘”一句,更贴近今本《抱朴子》⑤“三十七”与“二十七”可视为正常传抄之误。。可见《太平御览》在承抄《修文殿御览》之余,并未重新校核《抱朴子》。我们如以之来校勘今本《抱朴子》,则显然不妥。

又如《艺文类聚》卷2《天部下·雪》云:

《孟子》曰:滕文公卒,葬有日矣。天大雨雪,甚,至牛目,群臣请弛期,太子不许。惠子谏曰:“昔王季葬涡山之尾,栾水啮其墓,见棺前和。文王曰:‘先君欲见群臣百姓矣。’乃出为帐,三日后葬。今先王欲小留而抚社稷,故使雪甚。弛期而更为,曰:‘此文王之义也。’”⑥(唐)欧阳询等撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷2《天部下·雪》,上海:上海古籍出版社,1999年,第22页。

《太平御览》卷2、卷555 都有此条,文字虽有小异,但都同样标注出自《孟子》。然今本《孟子》实无此条,相关内容最早见于《吕氏春秋》。《文选》卷60《古冢文并序》中注亦称此条出自《吕氏春秋》。由此可知《太平御览》实则承袭《艺文类聚》之误,并没有核检《孟子》原文⑦此例参周生杰:《〈太平御览〉研究》,成都:巴蜀书社,2008年,第409—411页。。

如果说《太平御览》转引前朝类书还在我们的认识当中,那么它大量不加说明地引用《通典》则常为人所忽视。下面以《兵部》为例加以说明。《太平御览·兵部》共90 卷,其中记载兵制沿革的内容较少,更多的是历代各种战例,这一点和《通典》颇为类似,故后者常被《太平御览》加以引用。最为明显的例子是《太平御览》卷292《用间》条。此卷开篇首先引用了一大段《孙子》,其中有许多注文,在最后则称“已上注出《通典》”⑧《太平御览》卷292《兵部二三·用间》,第1348 页。注文又见于(唐)杜佑撰,王文锦、王永兴、刘俊文、徐庭云、谢方等点校:《通典》卷151《兵典四·间谍》,北京:中华书局,1988年,第3856—3857页。。《孙子》为兵家重要经典,历代注家颇多,最负盛名者当属魏武帝曹操,唐人亦有李筌、杜牧等注⑨(宋)欧阳修:《新唐书》卷59《艺文志三》,北京:中华书局,1975年,第1551页。,而杜佑却未曾专门注解过《孙子》。《太平御览》何以舍众家之说,而独用《通典》之言,其间兴味,值得深思。

仔细对比《太平御览》卷292与《通典》卷151,即可发现《太平御览》此卷共24条,竟有18条与《通典》相同,其中仅有3 条标明出自《通典》,剩余15 条则标有《左传》《战国策》《史记》《十六国春秋》《唐书》等名。但其中一些条目的注文,则与《通典》一样。如引《史记》载陈平用间事云:

《史记》曰:楚汉相持,未决胜负。陈平言于汉王曰:“彼项王有骨鲠之臣,以亚父范增,锺离昧、龙且、周殷之属(注:味,音妹。且,于间切),不过数人耳。大王诚能出捐数万斤金,行反间,间其君臣,以疑其心,项王为人意忌信谗,必内相诛。汉因举兵攻之,破楚必矣。”汉王然之,乃出黄金四万斤与平,恣所为,不问出入。平既多以金纵反间于楚军,宣言诸将锺离昧等为项王将,功多矣,然终不得裂地而王,欲与汉为一,以灭项氏,分王其地。项王果疑之,使使至汉。汉王为太牢具,举进。见楚使(注:举鼎俎而来也),即佯惊曰:“吾以为亚父使,乃项王使也!”复持去,更以恶草具进楚使(注:去肉更草菜之具)。使归,具以报项王。项王果大疑亚父。亚父欲急击下荥阳城,项王不信,不肯听。亚父闻项王疑之,乃大怒曰:“天下事大定矣,君王自为之!愿赐骸骨归!”归,未至彭城,疽发背而死(注:疽,痈创也。音千余切)。汉遣纪信诈降,而汉王宵遁。终灭项羽(注:羽不悟反间而亡也)。①《太平御览》卷292《兵部二三·用间》,第1349,1348页。

其中除了部分音注当出自宋人外,其余三条注文皆非《史记》及三家注文,却都见于《通典》,特别是最后一句“羽不悟反间而亡也”,更是杜佑对用间之道的解说。正文开篇“楚汉相持,未决胜负”一句,亦不见于《史记》,而是杜佑对此案例背景的介绍。《太平御览》却不加检点,统一归之《史记》名下,以此校勘,岂不将唐人文字阑入汉代典籍?

同时,由于《通典》不标史源出处,《太平御览》在摘抄之时,也未考证出处。如战国事则归之于《战国策》,十六国事则统归之于《十六国春秋》。这一点宋人洪迈已经有所思考,其曰:“《战国策》……今传于世者,大抵不可读,其《韩非子》《新序》《说苑》《韩诗外传》《高士传》《史记索隐》《太平御览》《北堂书钞》《艺文类聚》诸书所引用者,多今本所无。”②(宋)洪迈撰,孔凡礼点校:《容斋随笔·四笔》卷1《战国策》,北京:中华书局,2015年,第640页。洪迈发现了《太平御览》引用《战国策》的问题。以卷292 为例,载郑武公事云:

《战国策》曰:郑武公欲伐胡,先以其子妻胡,因问群臣曰:“吾欲用兵,谁可伐者?”大夫关思其曰:“胡可伐。”武公怒而戮之,曰:“胡,兄弟之国,子言伐之,何也?”胡君闻之,以郑为亲己,而不备郑。郑袭胡,取之(注:此用死间之势)。③《太平御览》卷292《兵部二三·用间》,第1349,1348页。

《通典》卷151开头云:“战国郑武公欲伐胡”,其后包括注文与《太平御览》全同④《通典》卷151《兵典四·间谍》,第3858页。。但此条不见于《战国策》,实出自《韩非子》卷4,其注文更可证《太平御览》实引《通典》。《太平御览》并未找到这条材料的原始出处,只是将开头的“战国”二字敷衍成了《战国策》。

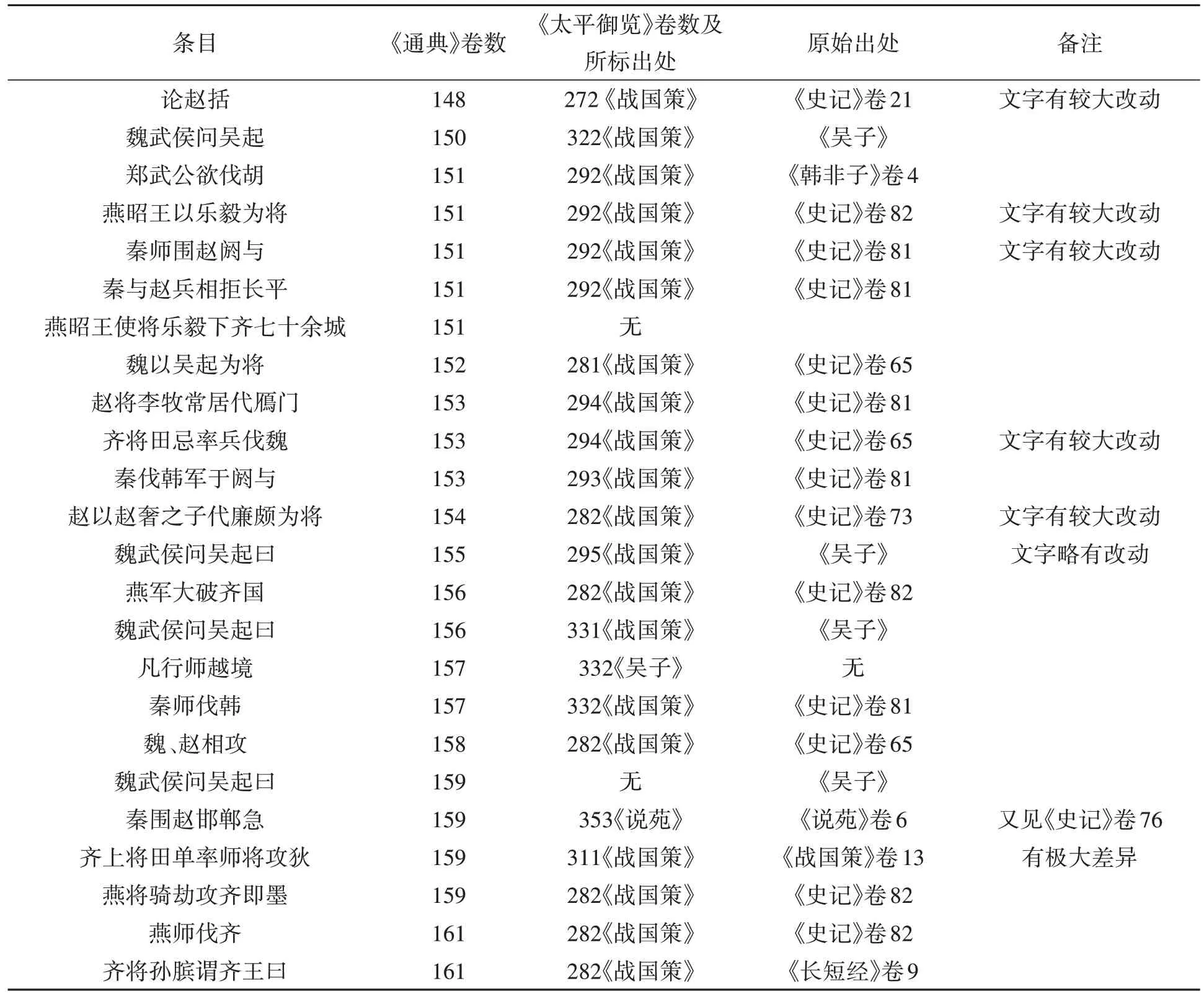

《通典·兵典》共15卷,其中以“战国”开头的共有24条,《太平御览》载有23条,其中21条标为《战国策》,但大多出自《史记》《吴子》等,只有1条见于今本《战国策》。即使在唯一一条,内容上也有相当的缩略,并非真正的《战国策》原文(具体情况可参见表1)。同时,其中不少条目内容相同,文字上却有差别,但又都标注出自《战国策》,显然也有矛盾。这种现象证实了《太平御览》相关部分其实是抄自《通典》,而非《战国策》。

表1 《太平御览》《通典》所引“《战国策》”之比较

再看《十六国春秋》,是书为北魏崔鸿所撰,但在宋初已经亡逸大半。钱大昕在《十驾斋养新录》卷13 称:“考《宋史·艺文志》《崇文总目》、晁、陈、马三家书目,不载崔鸿《十六国春秋》,则鸿书失传久矣……是宋人已无见此书者。”⑤(清)钱大昕:《十驾斋养新录》卷13,“十六国春秋”条,上海:上海书店,1983年,第299页。虽然未必绝对“宋人已无见此书者”,但《太平御览》是否真的直接利用了该书,其实也很难言说。

《太平御览》卷293“务速”门自“崔鸿《十六国春秋》”以下至“《卫公兵法》”共11 条,除第10 条出自《吕氏春秋》外,其余10 条均见于《通典》卷154“兵机务速”门。《太平御览》将这10 条材料分门别类,将2条记在《十六国春秋》名下,3条记在《唐书》名下,1条同《通典》归于《卫公兵法》名下,还有4条则仍书出自《通典》。值得注意的是,2 条十六国的材料打乱了原有顺序,被抽离出来,放到了《通典》之上。这样其实是非常刻意地回避了原始出处。但引文还是露出了破绽:

崔鸿《十六国春秋》曰:后秦姚苌与苻登相持。(后略)①《太平御览》卷293《兵部二四·务速》,第1353页。

我们知道,《十六国春秋》是以国别为类的,本身就有《后秦录》,又怎会在正文中直书“后秦姚苌”如何如何?原来《通典》此处即云:“十六国后秦姚苌与苻登相持”,《太平御览》将“十六国”改为了“《十六国春秋》”,却未能删去“后秦”二字。类似这样的例子还有很多,如《太平御览》卷295“安众”门亦是大量摘抄《通典》卷156“假托安众”门,而后另行注明出处②《太平御览》卷295《兵部二六·安众》,第1362—1363页;《通典》卷156《兵典九·假托安众》,第4013—4016页。。

又如卷127云:

崔鸿《十六国春秋·夏录》曰:赫连勃勃,朔方人。匈奴右贤王去卑之后,刘元海之族也。(后略)③《太平御览》卷127《偏霸部一一·夏赫连勃勃》,第615页。

此段全同《晋书·赫连勃勃载纪》。然我们尚不能就此判定《太平御览》所引的不是《十六国春秋》。因为《晋书》是完全有可能吸取《十六国春秋》中的这段材料的。但材料中“刘元海之族”的称谓还是为我们提供了线索。刘元海即是刘渊,因避唐高祖李渊之讳,《晋书》中统称之“刘元海”。北魏撰成的《十六国春秋》当然无需避唐讳,应直书“刘渊”为是。由此处避讳可知,《太平御览》所引其实是唐代史籍,自然最有可能即是《晋书》。

诸如这样的破绽,其实还能举出一些。如《太平御览》卷331云:

《蜀志》曰:曹公使夏侯妙才、张郃屯汉中。蜀先主进兵汉中,次于阳平关,南渡沔水,缘山稍前,于是定军势作营。妙才将兵来争其地,先主命黄忠乘高鼓噪攻之,大破妙才军,斩妙才。曹公自长安南征,先主遥策之曰:“曹公虽来,无能为也。我必有汉川矣。”及公至,先主敛众拒险,终不交锋。积日不拔,士亡者多,曹公果引军还。先主遂有汉中。①《太平御览》卷331《兵部六二·塞险》,第1523页。

此与《通典》卷159全同。②《通典》卷159《兵典一二·据险隘》,第4080页。而《三国志·蜀书·先主传》云:

二十四年春,自阳平南渡沔水,缘山稍前,于定军山势作营。渊将兵来争其地。先主命黄忠乘高鼓噪攻之,大破渊军,斩渊及曹公所署益州刺史赵颙等。曹公自长安举众南征。先主遥策之曰:“曹公虽来,无能为也,我必有汉川矣。”及曹公至,先主敛众拒险,终不交锋,积月不拔,亡者日多。夏,曹公果引军还,先主遂有汉中。③(晋)陈寿:《三国志》卷32《先主传》,北京:中华书局,1964年,第884页。

这里还能清晰发现《太平御览》引文因避李渊讳,将“夏侯渊”改为了“夏侯妙才”,这是唐代史籍才会出现的现象,并非《三国志》原文。而“曹公使夏侯妙才、张郃屯汉中。蜀先主进兵汉中,次于阳平关”云云,亦是《通典》交代背景之词,“蜀先主”之“蜀”亦为累赘。又无斩杀赵颙之事。由此可证,《太平御览》也没有去核检《三国志》,只是凭借《通典》文意,大致判断出处。

综上所述,《太平御览》引书相当一部分利用了前代类书、政书,对材料出处也未加考证,有时并未核查原始典籍,因而产生了不少讹误。这对我们利用《太平御览》辑校中古古籍应当是一个警醒。稍不注意,即有可能出现失误。如近年来,陈爽利用其所引“宋书”来校订正史④陈爽:《〈太平御览〉所引〈宋书〉考》,《文史》2015年第4辑,第79—98页。,但由于过于相信《太平御览》,还是出现了一些疏漏。如其文章中第二节第1条,引《宋书》卷1《武帝纪上》:

(张)纲从长安还,泰山太守申宣执送之。乃升纲于楼车,以示城内,城内莫不失色。于是使纲大治攻具。超求救不获,纲反见虏,转忧惧。乃请称藩,求割大岘为界,献马千匹。不听,围之转急。河北居民荷戈负粮至者,日以千数。⑤(梁)沈约:《宋书》卷1《武帝纪上》,北京:中华书局,1974年,第16页。

而《太平御览》卷336云:

(沈约《宋书》)又曰:伪燕主慕容超尚书郎张纲乞师于姚兴,自长安返,太山守申宣执送之。纲有巧思,先是帝修攻具,城上人曰:“汝不得张纲。何能为也。”及至,升诸楼车以示之,故城内莫不失色。超既求救不获,纲反见虏,乃求称藩,割大岘为界,献马千匹。不听。⑥《太平御览》卷336《兵部六七·攻具上》,第1543页。

仔细对比不难发现,两条史料文字上有很大不同。其实《太平御览》所引并非《宋书》而是《南史》⑦(唐)李延寿:《南史》卷1《宋武帝纪》,北京:中华书局,1975年,第10页。。以《南史》校《宋书》虽然未尝不可,但终不可将其视为《宋书》原本。又如其文章第三节第1条,仍是《宋书》卷1《武帝纪上》:

时姚兴遣使告公云:“慕容见与邻好,又以穷告急,今当遣铁骑十万,迳据洛阳。晋军若不退者,便当遣铁骑长驱而进。”⑧(梁)沈约:《宋书》卷1《武帝纪上》,第16—17页。

《太平御览》卷295云:

《宋书》曰:东晋末,武帝率兵北伐,围南燕慕容超于广固,未下。时后秦姚兴遣使告宋武云:“慕容见与邻好,以穷告急,今当遣铁骑一万,遥据洛阳。晋军若不退者,便当长驱而进。”①《太平御览》卷295《兵部二六·审察》,第1360页。

陈爽发现了《通典》卷150 与《太平御览》相同,可惜没有明确指出两者间的关系。其实“东晋末,武帝率兵北伐,围南燕慕容超于广固,未下”云云是杜佑在交代背景,《宋书》中并无此句。而且依《宋书》书法体例,刘裕称“高祖”,而《通典》《太平御览》中则称“武帝”,此点区别即可证明二者并非直接的承袭关系。

由以上例证可知,《太平御览》修撰时由于卷帙浩大,人少功繁,不仅在利用前人类书时未能详加校订,各条材料所注出处也并不严谨,间或有随意安排之嫌。吴玉贵所言的“至少是在努力减少不同的著作因为名称相同而混淆的可能性”或有溢美。在此种态度下,加之唐代尤其是唐后期的材料,并没有如《修文殿御览》《通典》一样的大型类书、政书可为之利用,那么将来自不同史源的材料混杂在一起,也就不足为奇了。

三、《太平御览》所引“唐书”史源考

吴玉贵、孟彦弘二位先生提出存在一个《旧唐书》的旧本(或是咸平修订前的本子,或是后唐时的国史),但史籍中却极少提及此书,这难免令人生疑。孟彦弘先生自己也承认,他的推测“既不容易证是,也难以证非”②孟彦弘:《〈太平御览〉所引“唐书”的辑校与研究》,收入氏著《出土文献与汉唐典制研究》,第266页。。确实如孟氏所言,如果存在一个无人见过的版本,任何超出今本《旧唐书》的内容,都可视为被这个旧本所删去的部分,那么确实是难以证伪的。但这里还是举三例,来证明《太平御览》所引“唐书”并非仅有《旧唐书》的某个旧本。

其一是苏良嗣判词。《太平御览》卷976《菜》:

(《唐书》)又曰:高宗时,司农欲以冬藏余菜卖之百姓,以墨敕示仆射苏良嗣,良嗣判曰:“昔公仪相鲁,拔去园葵;况临御万邦,而败蔬鬻菜?”事遂不行。③《太平御览》卷976《菜》,第4325页。

《册府元龟》卷674《牧守部·公正》:

苏良嗣为京师留守。司农寺将市卖果菜以收其利,良嗣驳之曰:“昔仪休相鲁,犹能拔葵去织,未闻万乘之主,与下人争利也。”遂止其事。④(宋)王钦若等编:《册府元龟》卷674《牧守部·公正》,北京:中华书局,1960年,第8053页。

《旧唐书》卷75《苏良嗣传》:

则天临朝……为西京留守,则天赋诗饯送,赏遇甚渥。时尚方监裴匪躬检校京苑,将鬻苑中果菜以收其利。良嗣驳之曰:“昔公仪相鲁,犹能拔葵去织,未闻万乘之主,鬻其果菜以与下人争利也。”匪躬遂止。⑤(后晋)刘昫:《旧唐书》卷75《苏良嗣传》,北京:中华书局,1975年,第2630页。

《通典》卷33《职官典一五·州郡下》:

武太后临朝,垂拱三年,文昌右丞相苏良嗣为京留守。时尚方监裴匪躬检校京苑,将鬻苑中果菜,以收其利。良嗣驳之曰:“昔公仪相鲁,犹能拔葵去织,未闻万乘之主鬻其果菜,以与下人争利。”⑥《通典》卷33《职官典一五·州郡下》,第904页。

孟彦弘先生引用了这4条材料作对比,指出《旧唐书》与《通典》几乎相同,而与《太平御览》有较大差异。他提供了两种可能性:如依据吴玉贵先生的判断,《太平御览》所引“唐书”经过修订后,也即今本《旧唐书》,居然能和《通典》一样,只能归于巧合。如不是巧合,即是《旧唐书》与《通典》都抄自同一部书,也即国史,并非某一旧本修订而来。其实不难看出,孟氏实际倾向于第二种判断。但如此一来,孟氏主张的后唐修撰的完整国史,也面临着同样的问题。

其实此处《太平御览》的史源最早见于唐玄宗时人刘餗的《隋唐嘉话》,后又见于唐宪宗时人刘肃的《大唐新语》。《隋唐嘉话》卷中云:

高宗时,司农欲以冬藏余菜,卖之百姓,以墨敕示仆射苏良嗣,判曰:“昔公仪相鲁,犹拔去园葵,况临御万邦,而贩蔬鬻菜。”事竟不行。①(唐)刘餗撰,程毅中点校:《隋唐嘉话》卷中,北京:中华书局,1979年,第32页。《大唐新语》基本相同。

可以看出此条文字基本与《御览》所引全同,而与《通典》《旧唐书》《册府》等有较大差异。刘餗是著名史学家刘知几之子,他曾预修国史,有大量机会接触到高宗武后时期的起居注、实录等材料。因而以之为源头,加以自己的改写,形成《隋唐嘉话》的笔记,是完全合乎情理的。而《册府》等更可能是直接照抄了国史。从材料的文字差别上,我们可以很明显地看出,《太平御览》所引即为《隋唐嘉话》,而非某个旧本的《旧唐书》。这个例子说明,不仅《太平御览》中那些不见于《旧唐书》的部分史源来源广泛,就连合于《旧唐书》但文字有较大差异的部分,也可能是另有渊源。

第二个例子则是《通典》。上文我们讨论过,《太平御览》卷292与《通典》卷151大半相同,这其中也就包括了“唐书”及其注文。其词云:

(《唐书》)又曰:卫国公李靖伐突厥可汗,以唐俭先在突厥结和亲,突厥遂不备。靖因掩击,破之(注:亦以唐俭为死间之势)。②《太平御览》卷292《兵部二三·用间》,第1350页;《通典》卷151《兵典四·间谍》,第3861—3862页。

很明显,无论是《旧唐书》的哪一个版本,都很难出现“亦以唐俭为死间之势”这样的注文。一个“亦”字,表明上文中也有类似的注,这也就更不可能出现在正史之中了。所以,我们至少可以确定,《太平御览》所引“唐书”有部分内容是直接抄自《通典》。

最后一个例子则是岑仲勉先生早已指出,而未曾得到回应的。岑先生指出:

《逸文》八据《御览》六二九,自显庆三年起讫大和二年止,录各制举科暨其及第人名凡四十一条,且注云:“又案史书有《选举志》,自《新唐书》始,《旧唐书》尚无此名,《礼仪志》四虽有考试之事,而制举科目,及第年月则全未载入,此条于彼处无可附丽,故另列于此卷。”无可附丽,自己生疑,则究将为某处《逸文》耶。此其四。③岑仲勉:《〈旧唐书逸文〉辨》,《岑仲勉史学论文集》,第591页。

又《太平御览》卷629云:

《唐书》:显庆三年二月,志烈秋霜科。韩思彦及第。

乾封元年,幽素科。苏瑰、解琬、苗神容、格辅、元除昭、刘讷言、崔谷神及第。

上元三年正月,词殚文律科。崔融及第。(后略)④《太平御览》卷629《治道部一〇·制举科》,第2820—2821页。

由于文字较长,且都为制举科目以及及第名单,故而此处只略存其概。岑建功先生在编撰《旧唐书逸文》时已经注意到了,这份科第名单其实“无可附丽”。且不论《旧唐书》并无《选举志》,即使是《新唐书》以下诸正史,都有《选举志》(《辽史》除外),但其内容也是记录科举制度沿革,并无记载科第名单之例。岑仲勉先生提出一个“究将为某处《逸文》耶”的问题,这个问题在电脑普及的今天很容易得到解答,只需略加检索,即可发现此条又见于《唐会要》卷76⑤(宋)王溥:《唐会要》卷76《制举科》,上海:上海古籍出版社,2006年,第1641页。。这说明《太平御览》“唐书”引文,也有抄自《唐会要》之处。

其余“唐书”引文有合于国史、实录、笔记小说之处,唐雯、温志拔等先生已多方举证,结合以上诸例,相信已经足以证明“唐书”引文非专指某版《旧唐书》。

除以上与其他史籍比勘来证明《太平御览》史料来源广泛之外,在其内部也可寻找到踪迹,也就是一事多载的现象。从不同的角度将材料分别列入不同类目,本是类书的常例。但如记载同一事件,文字上却有较大差异,可能就代表有着不同的史源。如唐高祖遇霍山神一事,《太平御览》中就有五处记载,其中差异颇大,大致可分为两组:

甲组:

义旗初建,高祖自太原起兵,西赴阙中,途经霍邑。时随将宋老生陈兵拒险,义师不得进,乃屯于贾胡堡。会霖雨积旬,馈运不给,高祖患之。忽有白衣老人诣军门请见:“余霍山神也,遗语大唐皇帝,若向霍山东南傍山取路,八日雨止,我当助尔破之。”高祖初哂之,遣人东南视,果有微道。高祖笑曰:“此神不欺赵襄子,岂当负吾邪?”及八月己卯,雨果霁。高祖大悦,以太牢祭其山。①《太平御览》卷40《地部五·霍太山》,第191页。(卷40)

高祖初起兵,师次霍邑,隋将宋金刚拒不得进,屯军贾胡堡。会霖,神语曰:“若向霍邑,当东南傍山取路。八日雨止,我当助破之。”(注:贾胡堡,在灵石县)②《太平御览》卷163《州郡部三·汾州》,第794页。(卷163)

高祖初起,师次霍邑。隋武牙郎将宋老生陈兵拒险,义师不得进,屯军于贾胡堡。会霖雨积旬,馈运不给,高祖患之。忽有白衣人诣军门见曰:“霍山神遣语大唐皇帝,若向霍山邑,当东南傍山取路。八月雨止,我当助尔破之。”高祖初哂之,遣人东南视地,果有微道。高祖笑曰:“此神不欺赵襄子,岂负吾耶?”时有讹言云突厥将袭太原,又军粮且尽,高祖命旋师,太宗切谏乃止。八月己卯,雨果霁。高祖大悦,以太牢祭霍山。辛巳,引师从傍山道趋霍邑,去城十余里,有阵云起军北,东西竟天。高祖谓裴寂曰:“云色如此,必当有庆。”③《太平御览》卷329《兵部六〇·神兵》,第1513页。(卷329)

乙组:

秋七月,高祖率兵西图关中,以元吉为镇北将军、太原留守。癸丑,发自太原,有兵三万。景辰,师次灵石县,营于贾胡堡。隋武牙郎将宋老生屯霍邑以拒义师。会霖雨积旬,馈运不给,高祖命旋师,太宗切谏乃止。有白衣老父诣军门曰:“余为霍山神使,谒唐皇帝曰:八月雨止,路出霍邑东南,吾当济师。”高祖曰:“此神不欺赵无恤,岂负我哉!”八月辛巳,高祖引师趋霍邑,斩宋老生,平霍邑。④《太平御览》卷108《皇王部三三·唐高祖》,第519页。(卷108)

高祖义师次灵石县,随将宋老生屯霍邑以拒义师。会霖雨积旬,馈运不继。有白衣老父诣军门曰:“余为霍山神使,谒唐皇帝曰:八月雨止,路出霍邑东南,吾当济师。”高祖曰:“此神不欺赵无恤,宁负我哉?”⑤《太平御览》卷882《鬼神部二·神下》,第3917页。(卷882)

以上五条材料所叙主体事件都是唐高祖为隋将宋老生(宋金刚)所阻,在霍山神使的帮助下,得以顺利进军。从叙事主角来看,基本可以认定这些材料是出自于以唐高祖为核心的《唐高祖本纪》或实录、国史一类的材料,而非他人传记⑥《太平御览》卷109、293、311引《唐书》(第523、1354、1432页)亦有唐高祖破宋老生事迹,但其重心在唐太宗的建言及具体交战过程,突出的是太宗英武的形象,且无霍山神使的元素,故其史源当是《旧唐书》卷2《太宗纪上》(第22—23页)或《唐太宗实录》、国史等。与正文中讨论的文本并非出自同一史源。。而这五条材料中又可分为两组:甲组为卷40、卷163、卷329 中的三条;乙组则为卷108、卷882 中的两条。而且不难看出,甲组中卷329 条文字最长、内容最为丰富,其余两条均是由之删节而来;乙组中卷882 条则是卷108 条的删节版。换言之,甲乙两组之间的差别便是卷329与卷108两条之间的差别。下面我们再做更详细的比较。

如在叙述交战地点时,甲组称是唐高祖“师次霍邑”,并未提及灵石县,而乙组则恰好相反,是唐高祖“师次灵石县”,宋老生“屯霍邑”。又如记录霍山神使的话语,甲组中均称“若向霍山东南傍山取路”且在“八月雨止”一句之前,乙组中则是“路出霍邑东南”,且在“八月雨止”一句之后。两组间文字差异很大。又载唐高祖对神使反应,甲组中有高祖怀疑,令人寻路的记载,这一元素在乙组中是缺失的。最后关于事件的结果,甲组中提到了雨停、高祖以太牢祭霍山、庆云等,乙组则缺此三元素,却增加了斩宋老生、平霍邑的内容。

以上种种差异,难以用传抄讹误来解释,只能归诸于不同的史源。乙组中卷108 条文字同于《旧唐书·高祖纪》,当是承袭而来。而甲组卷329 条文字最详,但仍与《大唐创业起居注》中所载有差别,省略了若干元素,最有可能是出自《唐高祖实录》或国史一类的材料。也即《太平御览》这五条材料有着两个不同的史源,一组是源自实录、国史;一组源自《旧唐书》。这也就证明了《太平御览》引书并非单单源于某个版本的《旧唐书》或国史,而是多种史源的聚合体。

综上所述,无论是将《太平御览》所引“唐书”部分与其他史籍互证,还是在其内部比勘,都能发现许多材料或是不合体例,或是文本差异过大,有的甚至直接出现了其他史籍的注文。这种种矛盾,是难以简单地用某一特定版本的《旧唐书》(包括国史)修订删削来解释的,而是全都指向了所谓“唐书”一词只是唐代史籍的通称,各条材料有着各自的史源。

结语

《太平御览》在编撰时大量利用了其他类书,同时还利用了《通典》一类的政书,但遗憾的是,编撰者往往不加以说明,而是自行安排材料出处,张冠李戴的情况时有发生。因此,我们判断材料史源时,不能轻易地被“唐书”二字所束缚。通过考证比勘,我们发现《太平御览》所引“唐书”就包括不合于《旧唐书》、实录、国史体例的材料,而它们则是出自《通典》《唐会要》乃至其他笔记小说等史源。甚至一些即使看似与《旧唐书》相符的材料,其文本差异也难以用传抄讹误来解释,只能是另有史源。因此,《太平御览》所引“唐书”其实是包含《旧唐书》《通典》《唐会要》、国史、实录乃至笔记小说等多种史籍的通称。

当然,以上所论并非试图抹杀掉《太平御览》的文献价值。只要我们利用得当,同样可以用之校勘。在如上揭所引制举名第,其中就称:“先天元年,文经邦国科(注:韩休及第)。”①《太平御览》卷629《治道部一〇·制举科》,第2820页。但今通行本以及四库本《唐会要》都作“先天二年”②《唐会要》卷76《制举科》,第1643页。。又检国家图书馆所藏《唐会要》明抄本,正作“先天元年”③参中国国家图书馆收藏之明抄本,现中国国家数字图书馆有其影印图片,网址:http://read.nlc.cn/OutOpenBook/OpenObjectBook?aid=892&bid=45333.0,证明了《太平御览》所记正确。在利用该书时,只要特别留心其材料史源,还是能在校勘辑佚中充分发挥其应有的价值。同时,将其中的“唐书”重新辑佚,确认其史源,也是下一步需要进行的工作。