元修《辽史》契丹早期史观解构*

苗润博

契丹自公元4世纪后期始见记载,至10世纪初建立王朝,其间五百余年的建国前史通常又被称作契丹早期史。关于这段历史的系统叙述,最早见于元朝末年所修《辽史》中的两篇文献,其一为《世表》,以朝代为序,缕叙契丹建国以前与中原王朝和战之事;其二为《营卫志·部族上》,以部族分合为线索,勾勒早期契丹的组织结构变化。近代以来,已有不少学者从史源学的角度指出,二者皆系元朝史官杂糅前代诸史《契丹传》及辽朝当时零星记载而形成的二手文献,并没有独立的原始资料来源①关于《世表》的史源和编纂,参见杨家骆:《辽史世表长笺》,台北:中国文化学院中国学术史研究所,1965年;王吉林:《辽史世表探源》,《大陆杂志》33卷5期,1966年;吉本道雅:《遼史世表疏證》,收入《新出契丹史料の研究》,京都:松香堂书店,2012 年,第1—38 页。关于《营卫志·部族上》,参见傅乐焕:《辽史复文举例》“耶律七部、审密五部、八部”,原刊《中央研究院历史语言研究所集刊》第16本,1948年1月,收入氏著《辽史丛考》,北京:中华书局,1984年,第302—312页;苗润博:《再论〈辽史·营卫志〉部族门的文本来源与编纂过程》,《史学史研究》2020年第2期。。不过,既有研究主要着眼于两篇文献具体条目的比对与溯源,认定史官的主要工作在于抄撮旧文、敷衍成篇,而没有过多关注在此之外的编纂因素,亦未遑对其中可能隐含的整体叙述框架加以反思。事实上,元朝史官将不同文献系统的材料榫接拼合在一起,本身就是对契丹早期史的重构,与其将《辽史》所记契丹史看作史料的集合,毋宁视之为史官对于这段历史的理解、一种后世的契丹史观。本文即拟从《世表》的记载入手,兼与《营卫志·部族上》比较,提炼此种史观中若干关键榫卯之处,逐一加以拆解,希望能对既往契丹史研究框架作更为深入的检讨。

一、契丹与宇文

元修《辽史》认定契丹与宇文鲜卑存在密切的亲缘关系,进而将北周宇文氏所宣称之先世视为契丹祖源,构成了书中最为绵长渺远的族群发展谱系。《世表序》云:“庖牺氏降,炎帝氏、黄帝氏子孙众多……考之宇文周之书,辽本炎帝之后,而耶律俨称辽为轩辕后。俨志晚出,盍从《周书》。盖炎帝之裔曰葛乌菟者,世雄朔陲,后为冒顿可汗所袭,保鲜卑山以居,号鲜卑氏。既而慕容燕破之,析其部曰宇文,曰库莫奚,曰契丹。契丹之名,昉见于此。”①脱脱等:《辽史》卷63《世表》,北京:中华书局,点校本修订本,2016年,第1051—1052,1053页。所谓“耶律俨称辽为轩辕后”是指辽末耶律俨奉敕所修《皇朝实录》自诩为轩辕黄帝之后,而元朝史官则根据《周书》所记否定了这一说法,改为炎帝之后,《辽史·太祖纪赞》称“辽之先,出自炎帝”②脱脱等:《辽史》卷2《太祖纪下》,第26页。,当亦出元人之手。“炎帝之裔曰葛乌菟者”以下,勾勒出一副契丹渊源图:葛乌菟为匈奴所败,创号鲜卑,后为慕容燕所破,一分为三。这一脉络在《世表》正文中有更为具体的解说:“(汉)冒顿可汗以兵袭东胡,灭之。余众保鲜卑山,因号鲜卑。(魏)青龙中,部长比能稍桀骜,为幽州刺史王雄所害,散徙潢水之南,黄龙之北。(晋)鲜卑葛乌菟之后曰普回,普回有子莫那,自阴山南徙,始居辽西,九世为慕容晃所灭,鲜卑众散为宇文氏,或为库莫奚,或为契丹。”③脱脱等:《辽史》卷63《世表》,北京:中华书局,点校本修订本,2016年,第1051—1052,1053页。其中“汉”“魏”两栏乃照抄《新唐书·契丹传》之文,简单描述从东胡到鲜卑的衍变,自“葛乌菟之后”至“九世为慕容晃所灭”抄自《周书》开首关于宇文氏先世的解说(详见下文),末句“鲜卑众散为宇文氏,或为库莫奚,或为契丹”则为元朝史官所增,与序文相合。在此图景中,契丹与宇文被捆绑在一起,相伴相生,且上溯炎帝,构成经典的民族起源叙述。时至今日,这种叙述仍然对契丹早期史研究有着重要的影响,绝大部分学者讨论契丹族源问题都会从宇文氏讲起,将其视作宇文后裔④此类研究数量甚夥,兹不备举,比较新近的论说参见杨军《契丹始祖传说与契丹族源》,《首都师范大学学报》2014年第6期,该文将辽朝文献所记始祖奇首可汗对应于率宇文氏东迁之莫那。。然而,此种叙述实际上颇有可商之处。

在《辽史》成书之前,从未有文献在契丹与宇文之间建立直接联系。《魏书·契丹传》称契丹与库莫奚“异种同类”⑤魏收:《魏书》卷100《契丹传》,北京:中华书局,点校本修订本,2017年,第2408页。,并未明确记载其族属,此后无论唐之《隋书》《北史》《通典》⑥魏徵等:《隋书》卷84《契丹传》,北京:中华书局,点校本修订本,2019年,第2116页;《北史》卷94《契丹传》,北京:中华书局,1974 年,第3127 页;杜佑著,王文锦等点校:《通典》卷200《边防十六·契丹》,北京:中华书局,1988 年,第5485页。,抑或宋之《武经总要》《资治通鉴》,皆照抄其文⑦曾公亮:《武经总要》前集卷22《北蕃地理》,《中国兵书集成》影印明万历金陵书林唐富春刻本,解放军出版社、辽沈书社,1988 年,第1081 页;司马光:《资治通鉴》卷107《晋纪二十九》,太元十三年七月,北京:中华书局,1956年,第3384页。,未有进一步解说。另一方面,《魏书》之说亦未得到所有后世史书的采纳,如《旧唐书》《唐会要》即仅称契丹居“鲜卑之故地”,不言其种类,此二书之记载同出于唐韦述《国史·契丹传》,反映了唐代官方文献对这一问题的认识⑧刘昫:《旧唐书》卷199《契丹传》,北京:中华书局,1975年,第5349页;王溥:《唐会要》卷96《契丹》,上海:上海古籍出版社,2006年,第2033页。。殆至五代,史籍开始对契丹族属做出明确判定,大致有三种说法。其一为鲜卑说,如《五代会要》称其为“鲜卑之种”,而称奚为匈奴别种⑨王溥:《五代会要》卷29《契丹》,上海:上海古籍出版社,2006年,第455页;卷28《奚》,第452页。。其二为匈奴说,如清辑本《旧五代史》称契丹为匈奴之种,未言及奚⑩薛居正:《旧五代史》卷137《契丹传》,北京:中华书局,点校本修订本,2015 年,第2129 页。按今本《旧五代史》自《永乐大典》辑出,其中并无奚之专传,盖因《大典》收录正史列传多散入诸韵部之下,《旧五代史·奚传》或未见收,或相应部分在清人辑佚时已有残缺。;《新五代史》兼采《魏书》《五代会要》之说,称“或曰与库莫奚异种同类”,“又以为鲜卑之遗种”,而记奚为“匈奴之别种”⑪梁晶:《跨艺术想象:〈帕特森〉城市书写的“救赎语言”》,《外国文学研究》2016年第4期。欧阳修撰,徐无党注:《新五代史》卷72《四夷附录第一》,北京:中华书局,点校本修订本,2015 年,第1002页;卷74《四夷附录第三》,第1029页。;《宋会要辑稿》亦取匈奴说,一定程度上反映了宋朝官方文献的口径①徐松:《宋会要辑稿》蕃夷一,北京:中华书局,影印本,1957年,第7673页上栏。。其三为东胡说,《新唐书》将契丹与奚皆记为“东胡种”②欧阳修、宋祁等:《新唐书》卷219《契丹传》,北京:中华书局,1975年,第6164页;同卷《奚传》,第6170页。,这是唯一将二者视为同种的史籍;南宋王称撰《东都事略》、陈均《皇朝编年纲目备要》亦称契丹为“东胡之种”③陈均著,许沛藻等点校:《皇朝编年纲目备要》卷29,宣和七年正月,北京:中华书局,2006年,第757页;王称:《东都事略》卷123《附录一》,《“国立中央图书馆”善本丛刊》影印南宋眉山程舍人宅刻本,台北:“中央图书馆”,1991 年,第1894页。。

以上诸说纷纭,均系基于自己的理解与想象将契丹纳入到某古族谱系之中,这种分类和归纳本身就是一种对于契丹的知识建构,在我看来,探讨其建构过程本身比纠结于契丹的所谓族源问题更有意义。这里想要强调的是,无论上述哪种说法,均未曾在契丹与宇文间建立直接联系,更没出现用宇文的先世史充当契丹先世史的倾向。以唯一将契丹与奚视作同种的《新唐书》为例,其《契丹传》开首云:“契丹,本东胡种,其先为匈奴所破,保鲜卑山。魏青龙中,部酋比能稍桀骜,为幽州刺史王雄所杀,众遂微,逃潢水之南,黄龙之北。至元魏自号曰契丹。”《奚传》开首云:“奚亦东胡种,为匈奴所破,保乌丸山。汉曹操斩其帅蹋顿,盖其后也。元魏时自号库莫奚,居鲜卑故地。”④欧阳修、宋祁等:《新唐书》卷219《契丹传》,第6164页;同卷《奚传》,第6170页。其中未及宇文之事,而是总述鲜卑之早期历史,将契丹、奚之先世分别追溯到三国时轲比能、蹋顿两支,此后直接跳到北魏建号,可见《新唐书》将二者皆视作东胡,实际上是认为二者皆属东部鲜卑之后,与宇文部并无关联。

既然史无先例,那么元修《辽史》为何要将契丹与宇文捆绑在一起呢?上文已述,《世表》前三栏文辞多从《新唐书》化出,又加入《周书》所记宇文先世,事实上完成了两种不同历史叙述的对接,而如此对接的依据和过程亦不难考出。《世表》“元魏”栏云:“契丹国在库莫奚东,异族同类,东部鲜卑之别支也,至是始自号契丹,为慕容氏所破,俱窜松漠之间。”⑤脱脱等:《辽史》卷63《世表》,第1053页。此句透露出元人的逻辑起点。《魏书·契丹传》称“契丹国,在库莫奚东,异种同类,俱窜于松漠之间”,似谓契丹与库莫奚关系密切,而同书《库莫奚传》称“库莫奚国之先,东部宇文之别种也,初为慕容元真所破,遗落者窜匿松漠之间”⑥魏收:《魏书》卷100《库莫奚传》,第2407页。,则又牵出奚与宇文的渊源,元朝史官认为既然二者“同类”,而库莫奚为宇文别种,契丹自然也应如此。循此线索,元人又检得专记宇文氏政权之《周书》述先祖“九世至侯豆归,为慕容晃所灭,其子陵仕燕,拜驸马都尉,封玄菟公”云云,慕容晃即《魏书·奚传》之慕容元真,遂将契丹、奚与北周宇文氏之出现皆视为慕容征伐的结果,进而得出了三者同出一源的判断。不过,这样的逻辑推衍存在诸多漏洞。

首先,对《魏书·契丹传》的理解有所偏差。深入分析《魏书》文本的叙述策略和具体语境可知,所谓“异种同类”是指契丹与库莫奚同属东夷或东胡这样的大类,而具体种属则不同⑦参见苗润博:《塑造东夷:〈魏书·契丹传〉的文本来源与叙述策略》,《中国中古史研究》第8 卷,上海:中西书局,2020年。。库莫奚既为“东部宇文之别种”,而契丹与其“异种”,那么至少在《魏书》文本的创作者看来,契丹具体为何种并不明确,但知其非宇文之种。此前历代文献从未有如《辽史》之说,也可从这个角度得到解释。同时,《魏书·契丹传》称契丹在库莫奚之东,“俱窜于松漠之间”,仅表示二者在活动范围上有某种共性,而未提及契丹亦为慕容部所攻击后方才出现⑧《隋书·契丹传》称“契丹之先,与库莫奚异种而同类,并为慕容氏所破,俱窜于松、漠之间”,反映出唐初史臣已有类似理解,然揆诸《魏书》原文,并无此义。,不可遽断其与宇文、库莫奚同源。

其次,对《周书》的文本改写失当。《周书》开首原文云:“其(引者按:指宇文氏)先出自炎帝神农氏,为黄帝所灭,子孙遁居朔野。有葛乌菟者,雄武多算略,鲜卑慕之,奉以为主,遂总十二部落,世为大人。其后曰普回,因狩得玉玺三纽,有文曰皇帝玺,普回心异之,以为天授。其俗谓天曰宇,谓君曰文,因号宇文国,并以为氏焉。普回子莫那,自阴山南徙,始居辽西,是曰献侯,为魏舅生之国。九世至侯豆归,为慕容晃所灭。其子陵仕燕,拜驸马都尉,封玄菟公……”①令狐德棻:《周书》卷1《文帝纪上》,北京:中华书局,1971年,第1页。对比此段与前引《辽史·世表》相关文字可知,二者存在两大差异:其一,葛乌菟之时代。《周书》称葛乌菟为鲜卑所慕,奉以为主,谓葛乌菟在鲜卑出现以后,而《辽史》称葛乌菟“世雄朔陲,后为冒顿可汗所袭,保鲜卑山以居,号鲜卑氏”,则谓其出现在鲜卑建号以前,乃鲜卑之始祖。其二,宇文氏出现之时间。《周书》称葛乌菟之后普回得玉玺,号宇文国,因以为氏,传九世为慕容所灭,其后人陵即北周宇文氏之先祖,而在《辽史》的叙述中则是鲜卑为慕容所灭后,散众分化为宇文、库莫奚和契丹,似谓宇文亦是至此时方才出现。元朝史官的这些改动全无实据,差可视为弥缝不同记载而作出的臆断。

再次,《周书》所记宇文先世存在明显的建构问题,与辽朝官方叙述的衍生脉络全不相涉。《周书》中出现的鲜卑共祖葛乌菟,未见他书,与《魏书》《晋书》等处所记鲜卑系谱迥异,意在强调北周宇文氏方为鲜卑正胤,真实性大可怀疑;所谓“炎帝之后”的表达,则可能是着眼于黄帝代炎帝而立的古典,为北周代魏提供合法性依据②参见温拓:《多重层累历史与双重正统建构:宇文部、北周与契丹先世史叙述的考察》,《民族研究》2020 年第2期,第124—126页。。而耶律俨《皇朝实录》称辽乃轩辕后裔,与寿昌元年(1095)《永清公主墓志》所记“原其姓耶律氏,景宗孝彰(成)皇帝之嗣女也,圣宗孝宣皇帝之侄孙,盖国家系轩辕黄帝之后”③录文见向南、张国庆、李宇峰辑注:《辽代石刻文续编》,沈阳:辽宁人民出版社,2010年,第226页。云云相合,反映出辽朝后期汉化渐深时攀附华夏先世的祖源记忆④关于此说的最新讨论,参见苗润博:《辽朝前期自称轩辕后裔说献疑》,《中国典籍与文化》2022年第4期。,与《周书》所见宇文先世属于完全不同的历史叙述系统。作为出于明显政治意图的攀附,这类叙述本身无所谓对错之别,试图作出非此即彼的裁断和替代,进而编织成看似整饬的源流链条,只能归于徒劳。

综上,元修《辽史》将契丹、宇文的不同历史叙述拼接在一起,事实上完成了一次对契丹先世史的重构,而这种重构并不可靠,现代研究者受其误导,在此基础上探讨契丹的族源、早期迁徙等重大问题,恐怕均有重新斟酌的余地。

二、奇首与北魏

将辽朝文献系统所见始祖奇首可汗的时代对应于北魏时期,是《辽史》所记契丹早期史的一大关节,这一对应关系在书中存在明显的参差之处。《世表序》末段云:“名随代迁,字传音转,此其言语文字之相通,可考而知者也。其所不可知者,有若奇首可汗、胡剌可汗、苏可汗、昭古可汗,皆辽之先,而世次不可考矣。摭其可知者,作辽世表。”⑤脱脱等:《辽史》卷63《世表》,第1052页。此段文字最值得注意之处是称奇首可汗为“不可知者”,“世次不可考矣”,其后《世表》正文中也确实未出现奇首的踪迹。与此形成鲜明对照的是,在同样记述契丹先世历史的《营卫志·部族上》中,元朝史官却明确将奇首可汗系于北魏时期,如开首序文称“奇首八部为高丽、蠕蠕所侵,仅以万口附于元魏”,又在对应北魏时期的“古八部”条下云:“契丹之先,曰奇首可汗,生八子,其后族属渐盛,分为八部,居松漠之间……潢河之西,土河之北,奇首可汗故壤也。”⑥脱脱等:《辽史》卷32《营卫志中》,第426、428页。同样出于元人之手,《世表》与《营卫志》扞格若此,究竟该如何解释呢?

通览全书可知,这一问题当与《辽史》的编纂情况及元朝史官对契丹早期史的次第构建过程有关。关于契丹始祖奇首可汗,今本《辽史》主要有以下三条相对原始可靠的记载:(一)《太祖纪赞》:“奇首生都庵山,徙潢河之滨。”①脱脱等:《辽史》卷2《太祖纪下》,第26页。(二)《地理志》“永州”:“有木叶山,上建契丹始祖庙,奇首可汗在南庙,可敦在北庙,绘塑二圣并八子神像。”②脱脱等:《辽史》卷37《地理志一》,第504,505页。(三)《地理志》“龙化州”:“契丹始祖奇首可汗居此,称龙庭。”③脱脱等:《辽史》卷37《地理志一》,第504,505页。元修《辽史》的主要史源为耶律俨《皇朝实录》和金陈大任《辽史》,以上三条中第一条或出《皇朝实录》本纪部分的先祖事迹,而后两者则出自陈氏《辽史·地理志》,三者皆十分简陋,并无多少实际事迹可言,亦未透露出奇首可汗的明确时代信息,想来元人修史时所面对的原始史料亦无非如此,这也正是《世表》在序文中称“不可考”而在正文中亦未提及的原因。

情况到编纂《营卫志》时发生了变化。该志凡3卷(卷31 至33),包括宫卫、行营、部族三门,部族门又分上下两部分,“部族上”记载契丹建国以前的部落发展史,与行营门共同组成卷32,“部族下”则专记建国以后的部族制度,独居卷33。其中《部族下》开首有一段稍显奇怪的小序:“辽起松漠,经营抚纳,竟有唐、晋帝王之器,典章文物施及潢海之区,作史者尚可以故俗语耶?旧史有《部族志》,历代之所无也。古者,巡守于方岳,五服之君各述其职,辽之部族实似之。故以部族置宫卫、行营之后云。”④脱脱等:《辽史》卷33《营卫志下》,第435页。从行文起势、所述内容看,此段显然不只是部族门下半部分的序文,而更似部族门之总序,末句“故以部族置宫卫、行营之后云”越发表明此文原本紧接今本《营卫志》宫卫、行营二门之后,如今的模样应是经过再次调整的结果。以此为出发点,新近研究发现,元修《辽史·营卫志》部族部分曾经历过前后两次编纂,第一次仅仅因袭《皇朝实录·部族志》之旧文,而冠以小序,即成今本“部族下”之内容,但后来大概是全书初稿基本完成后,由于觉得当时所成之《营卫志》三部分内容多寡悬殊,第二部分“行营”篇幅太短,不足以独立成卷,遂抄撮前代正史契丹传所述部族变迁而成今本“部族上”之内容,与原有之“行营”共同凑成一卷。正是在这第二次的临时增纂过程中,元朝史官对契丹部族的概念加以重新定义,对契丹部族发展史特别是其早期历史作了进一步的建构⑤苗润博:《〈辽史〉探源》,北京:中华书局,2020年,第144—160页。,将奇首可汗与北魏对接应该就是在这期间完成的。

那么,元人为何会在《营卫志》后期增纂时一改此前《世表》中的判断呢?我想其中一个重要环节是,史官在梳理历代正史《契丹传》所记契丹发展史时重点关注了部族的数量问题,特别是在最早记载契丹历史的《魏书·契丹传》中发现了八个部落的名字,刚好可与辽朝文献中始祖奇首生八子而演化为八部的说法对应⑥脱脱等:《辽史》卷37《地理志一》“永州”条曰:“有木叶山,上建契丹始祖庙,奇首可汗在南庙,可敦在北庙,绘塑二圣并八子神像。”第504页。,史官想当然地将二者联系在了一起,遂将此八部之名列为“古八部”,又称“奇首八部”。其实,北魏契丹并无八部之说,奇首八子传说则承载了辽朝对唐代开元年间以后契丹集团重组的记忆,二者可谓风马牛不相及。此处仅就前者言之。《魏书·契丹传》记载甚明,所谓八部皆为与契丹并列的“东北群狄”,而非其内部所分部族:“真君以来,求朝献,岁贡名马。显祖时使莫弗纥何辰奉献,得班飨于诸国之末。归而相谓,言国家之美,心皆忻慕。于是东北群狄闻之,莫不思服,悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹絜部、黎部、吐六于部等,各以其名马文皮入献天府。”⑦魏收:《魏书》卷100《契丹传》,第2408页。更重要的是,《魏书·契丹传》记载本身即有严重错误:所谓“匹絜部、黎部”二者在《魏书·显祖纪》《魏书·勿吉传》《册府元龟》《通典》等文献中皆为一部之名,曰“匹黎(尔)”,《魏书·契丹传》的记载实将其误分为二⑧参见《辽史》点校本修订本卷32校勘记八至十一,第432—433页。。关于此次诸部进献相对原始的资料见于《魏书·显祖纪》皇兴二年(468)四月:“高丽、库莫奚、契丹、具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、叱六手、悉万丹、阿大何、羽真侯、于阗、波斯国各遣使朝献。”①魏收:《魏书》卷6《显祖纪》,第155页。其中不仅将诸部与契丹并列,且数量仅有七部,本纪此条当源自当时的朝贡记录,且可与他处关于悉万丹等诸部分别朝觐的记载相印证。而《契丹传》则为北魏史官再次编纂的结果,根据旧有实录中的原始记载编写《契丹传》时,将原本的“匹黎尔”误断为二,并分别着一“部”字,以七为八,后为魏收《魏书》所承袭。千年之后的元末史官在抄撮之际,认定辽朝文献记载的契丹始祖奇首理所当然要对应于中原文献有关契丹记载的起点,正是这种典型的线性思维使得他们有意无意地忽略了原文的语境,更无暇去考证此八名实乃七个部落的讹误,欣然将出自不同文献系统的记载杂糅在一起,更由此认定契丹自发展初期即有八部的传统,将其作为重要线索贯穿到整个契丹部落发展史中,这才有了古八部、大贺八部、遥辇八部这样形式高度划一的叙述框架。

从以上分析可以看出,元朝史官对契丹早期史的建构并非一蹴而就,而是存在一个渐变的发展过程。《世表》所体现出的是其前期成果,相对粗糙,而《营卫志·部族上》则是其后期重新系统思考的结果,故更为精细。

三、大贺与遥辇

中原文献称唐代契丹君长姓大贺氏,辽朝文献则谓建国以前统治者为遥辇氏,如何将二者拼合起来,是《辽史》纂修者面对的一大难题。《世表序》云:“隋、唐之际,契丹之君号大贺氏。武后遣将击溃其众,大贺氏微,别部长过折代之。过折寻灭,迭剌部长涅里立迪辇组里为阻午可汗,更号遥辇氏。唐赐国姓,曰李怀秀。既而怀秀叛唐,更封楷落为王。而涅里之后曰耨里思者,左右怀秀。楷落至于屈戍几百年,国势复振。”②脱脱等:《辽史》卷63《世表》,第1052,1059页。这段序文概括了元朝史官关于所谓大贺、遥辇易代之际的基本认识,涅里(又译作雅里)立阻午可汗标志着大贺时代的终结、遥辇时代的开始。《营卫志·部族上》“遥辇氏八部”下云:“当唐开元、天宝间,大贺氏既微,辽始祖涅里立迪辇祖里为阻午可汗。时契丹因万荣之败,部落凋散,即故有族众分为八部。”③脱脱等:《辽史》卷32《营卫志中》,第430页。与《世表序》所述完全吻合,则此当为元朝史官的一贯判断。《世表》正文末尾交代了这一判断的依据:“萧韩家奴有言,先世遥辇可汗洼之后,国祚中绝,自夷离堇雅里立阻午可汗,大位始定。今以唐史、辽史参考,大贺氏绝于邵固,雅里所立则怀秀也,其间唯屈列、过折二世。屈列乃可突于所立,过折以别部长为雅里所杀。唐史称泥里为可突于余党,则洼可汗者,殆为屈列耶?”④脱脱等:《辽史》卷63《世表》,第1052,1059页。所谓“以唐史、辽史参考”再明白不过地点出其将两个不同系统材料进行对接的事实。

关于大贺氏,现存文献中较早的记载见于《旧唐书·契丹传》与《唐会要》:“君长姓大贺氏,胜兵四万三千人,分为八部。”⑤刘昫:《旧唐书》卷199《契丹传》,第5350页;王溥:《唐会要》卷96《契丹》,第2033页。此二书的共同史源当为韦述《国史》,记有唐一代契丹史事,仅称大贺氏而未见遥辇氏之名。《册府元龟》引《后唐明宗实录》曰:“契丹之先大贺氏,有胜兵四万,分为八部。每部皆号大人,内推一人为主,建旗鼓以尊之,每三年第其名以代之。及保机为主,乃怙强恃勇,不受诸侯之代,遂自称国王。”⑥王钦若编:《册府元龟》卷1000“外臣部·强盛”,北京:中华书局,影印明刻本,1982 年,第11734 页。其中“三”原误作“二”,据《五代会要》《旧五代史》相应文字校改。《五代会要》与《旧五代史》所记事件脉络略同⑦王溥:《五代会要》,第455页;薛居正:《旧五代史》卷137《外国列传一》,第2129页。,皆称阿保机建国乃承自大贺氏,全然不见遥辇之痕迹。《新唐书·契丹传》的表述则更为明确:“其君大贺氏,有胜兵四万,析八部……其八部大人法常三岁代,时耶律阿保机建鼓旗为一部,不肯代,自号为王而有国,大贺氏遂亡。”①欧阳修、宋祁等:《新唐书》卷219《契丹传》,第6173页。迳以阿保机建国作为大贺氏终结之标志。直到宋朝官方所修《会要》依然延续了这样一种脉络②徐松:《宋会要辑稿》蕃夷一,第7673页上栏。,可见在唐宋文献关于契丹建国以前历史的主流叙述中,大贺氏贯穿唐代始终,根本没有遥辇的位置。

遥辇氏主要最集中见于《辽史》,构成了辽朝官方历史叙述的起点。如兴宗朝史官萧韩家奴云:“臣闻先世遥辇可汗洼之后,国祚中绝;自夷离堇雅里立阻午,大位始定。然上世俗朴,未有尊称。臣以为三皇礼文未备,正与遥辇氏同。”③脱脱等:《辽史》卷103《萧韩家奴传》,第1597页。是以遥辇比附华夏文明之起点。又如《辽史·礼志序》云:“自其上世,缘情制宜,隐然有尚质之风。遥辇胡剌可汗制祭山仪,苏可汗制瑟瑟仪,阻午可汗制柴册、再生仪。其情朴,其用俭。”④脱脱等:《辽史》卷49《礼志一》,第927页。此段的直接来源当系陈大任《辽史·礼仪志》,而原始内容则本自辽时相应志书,其中亦称遥辇为“上世”,辽朝各项契丹本族礼俗皆为当时所立。辽兴宗重熙十三年(1044)六月,“诏前南院大王耶律谷欲、翰林都林牙耶律庶成等编集《国朝上世以来事迹》”⑤脱脱等:《辽史》卷19《兴宗纪二》,第263页。。此次纂修之书亦名“辽国上世事迹及诸帝实录”或“遥辇可汗至重熙以来事迹”⑥脱脱等:《辽史》卷104《耶律谷欲传》,第1605—1606页;卷103《萧韩家奴传》,第1598页。,将遥辇作为建国前史的时间上限。除《辽史》外,遥辇还散见于辽朝汉文及契丹文墓志,如大安六年(1090)《萧袍鲁墓志》称:“自遥辇建国以还,洎太祖开国而下,文武奕代,将相盈门。”⑦向南:《辽代石刻文编》,石家庄:河北教育出版社,1995年,第424页。遍检辽朝文献关于建国以前的叙述,丝毫看不到所谓大贺氏的记载,所有明确可考的历史皆从遥辇开始。

不难看出,中原文献所记唐代契丹姓大贺氏与辽朝文献所记建国以前为遥辇氏,原本是关于契丹早期史两个泾渭分明的叙述系统。随着人员、信息与文本的流通,从北宋中期开始,个别史家有机会同时面对这两种叙述,并作出弥合二者的尝试。欧阳修《新五代史·四夷附录》记唐代契丹史事曰:“其部族之大者曰大贺氏,后分为八部……部之长号大人,而常推一大人建旗鼓以统八部。至其岁久,或其国有灾疾而畜牧衰,则八部聚议,以旗鼓立其次而代之。被代者以为约本如此,不敢争。某部大人遥辇次立,时刘仁恭据有幽州,数出兵摘星岭攻之,每岁秋霜落,则烧其野草,契丹马多饥死,即以良马赂仁恭求市牧地,请听盟约甚谨。八部之人以为遥辇不任事,选于其众,以阿保机代之。”⑧欧阳修撰,徐无党注:《新五代史》卷72《四夷附录一》,第1002页。其中出现的“遥辇”为中原正史之首见,只不过此处的遥辇被描述成契丹八部中一部之君长,因不任事而被阿保机取代。欧公这一全新信息的来源当为舍辽入宋的归明人赵至忠,此人于庆历元年(1041)南归,多次进献与契丹历史、现实有关的书籍舆图,构成了宋仁宗朝关于北方知识急剧更新的主要动力。《通鉴考异》引赵氏《虏庭杂记》云:“太祖生而智,八部落主爱其雄勇,遂退其旧主遥辇氏归本部,立太祖为王。”⑨司马光:《资治通鉴》卷266《后梁纪一》开平元年五月《考异》,第8677页。其中“遥辇”点校本误作“阿辇”,据《四部丛刊》影印宋刻本改正。所谓“旧主遥辇氏”云云显即《新五代史》所本⑩《虏廷杂记》于嘉祐二年(1057)成书进呈,《新五代史》则为欧阳修晚年所作(1065—1072),完全可以参考赵氏之书。,只不过赵至忠原义为阿保机以前的契丹可汗统称遥辇氏,到欧阳修笔下则变成了另一番模样,足见中原史家对辽朝建国以前史事隔膜之深。

如果说《新五代史》的尝试只是北宋人偶尔猎奇之举,那么对于辽朝灭亡之后负责纂修《辽史》的金元官而言,如何调和两种不同叙述间的矛盾,就成为不得不首先解决的难题。从现存资料的史源分析可知,金章宗时期成书的陈大任《辽史》就已经开始尝试解决这一问题。今本《辽史·兵卫志》序文曰:“至唐,大贺氏胜兵四万三千人,分为八部。大贺氏中衰,仅存五部。有耶律雅里者,分五部为八,立二府以总之,析三耶律氏为七,二审密氏为五,凡二十部;刻木为契,政令大行,逊不有国,乃立遥辇氏代大贺氏,兵力益振,即太祖六世祖也。”①脱脱等:《辽史》卷34《兵卫志上》,第449页。按此序乃元朝史官以陈大任旧史《兵志》之文为蓝本,稍加增纂而成②苗润博:《〈辽史〉探源》,第163—171页。,所谓“大贺氏中衰,仅存五部,有耶律雅里者,分五部为八”云云不见他处,却能得到《营卫志·部族下》所记阻午可汗分部情况的印证,当非元人所增,而系陈史旧文,则金修《辽史》已将中原文献所见大贺氏拦腰截断,并与辽朝文献之遥辇相衔接。这一判断尚有其他佐证,《地理志》“上京临潢府”条下有勒得山,“唐所封大贺氏勒得王有墓存焉”,又“宁州,本大贺氏勒得山,横帐管宁王放牧地”③脱脱等:《辽史》卷37《地理志一》,第497、509页。,今本《地理志》系以陈大任旧史《地理志》为现成蓝本,稍增以南朝文献,此二条所记内容、文风与志文主体部分相合,不见于中原文献,当即采自陈史旧文。

由是可知,元修《辽史》将大贺与遥辇对接的历史叙述实承自陈大任旧本,且陈氏将雅里“逊不有国”作为“遥辇氏代大贺氏”之开端,事实上奠定了元人修史以接受雅里让位的阻午为遥辇首任可汗的逻辑基础。只不过金修《辽史》尚处于模糊对应的初级阶段,至元末再修之时又作了进一步细化,并在全书加以贯彻,最终使其定型为我们今天所看到的总体框架。

为明确元修《辽史》的细化过程,可将当时所见两个文献系统的大致情况概括如下。中原文献(主要为《新唐书》《旧唐书》《唐会要》)梗概:开元十八年(730)契丹衙官可突于杀契丹王邵固叛唐,另立屈列为王,二十二年末另一衙官李过折杀可突于、屈列降唐,二十三年李过折又为可突于余党泥礼所杀,天宝四年(745)契丹王李怀秀(节)降唐,继而叛唐,安禄山征讨。辽朝文献包括:《皇朝实录》称阿保机七世祖涅里立迪辇组里为阻午可汗;耶律俨《纪》称“太祖四代祖耨里思为迭剌部夷离堇,遣将只里姑、括里,大败范阳安禄山于潢水”;《萧韩家奴传》称“臣闻先世遥辇可汗洼之后,国祚中绝,自夷离堇雅里立阻午可汗,大位始定”。元人在此基础上的比定对应工作主要有二,其一是将辽朝文献所记阿保机先祖涅(雅)里比附为《旧唐书》所记可突于余党泥礼,“泥礼,耶律俨辽史书为涅里,陈大任书为雅里,盖辽太祖之始祖也”④脱脱等:《辽史》卷63《世表》,第1057,1058页。;其二是将辽朝文献中的阻午可汗迪辇组里对应于降唐复叛之李怀秀,太祖四代祖耨里思“适当怀秀之世,怀秀固遥辇氏之首君,为阻午可汗明矣”⑤脱脱等:《辽史》卷63《世表》,第1057,1058页。。

通览《辽史》全书可知,大贺与遥辇的对接是金元史家契丹早期史观的核心枢纽。为了弥合不同系统的记载矛盾,其主要工作分为三步,而三者皆难称允当。(一)将阻午可汗设为遥辇首任可汗显然与萧韩家奴之说不符。萧氏称雅里立阻午之前有“先世遥辇可汗洼”云云,可知辽人关于遥辇的记忆绝不始于阻午之立。(二)泥礼与涅礼读音虽近,但事迹、时代不无龃龉。在辽朝官方记载中,涅里为阿保机七世祖⑥脱脱等:《辽史》卷2《太祖纪下》,第26页。,耨里思为四世祖,依此则二人相去恐近百年,然元人既称涅里立阻午可汗,又称“涅里之后曰耨里思者左右怀秀”,且均系于开元天宝之间,诚可谓自相矛盾。(三)阻午可汗与李怀秀的对接并无实据。据中原文献记载,李怀秀于天宝四年九月叛唐,安禄山讨破之,五年四月唐廷已立楷落为契丹王,至十年方有潢水大战,当时契丹可汗早已不是李怀秀,将其与阻午可汗对应更是不着边际。

宋、金、元三朝史家皆试图将辽代文献与中原文献原本泾渭分明、互不兼容的内容拼合起来,反映出传统史家的某种思维共性。实际上,中原文献与辽朝文献完全是两种不同的、彼此独立的历史叙述系统,有着迥异的线索和逻辑,各自又都存在深层次问题:中原文献所记“大贺氏”本就是莫须有的①苗润博:《从误解到常识:史源学视野下的唐代大贺氏契丹问题》,《唐研究》第25 卷,北京:北京大学出版社,2020年。,而辽朝文献少之又少,背后还可能隐藏着契丹王朝的自我建构因素,使得简单的线性拼接变为几乎不可能完成的任务。

四、遥辇可汗与中原文献

除以上所论三大对接外,元修《辽史》还在辽朝文献所记建国前夕的遥辇可汗与中原文献所记契丹君长的具体对应上下过功夫,其间亦有值得稍作考辨的问题。《世表》正文末段述及安史之乱以后的情况云:

自禄山反,河北割据,道隔不通,世次不可悉考。

契丹王屈戍,武宗会昌二年授云麾将军,是为耶澜可汗。幽州节度使张仲武奏契丹旧用回鹘印,乞赐圣造,诏以“奉国契丹”为文。

契丹王习尔,是为巴剌可汗。咸通中,再遣使贡献,部落寖强。

契丹王钦德,习尔之族也,是为痕德堇可汗。光启中,钞掠奚、室韦诸部,皆役服之,数与刘仁恭相攻。晚年政衰。八部大人,法常三岁代,迭剌部耶律阿保机建旗鼓,自为一部,不肯受代,自号为王,尽有契丹国,遥辇氏遂亡。②脱脱等:《辽史》卷63《世表》,第1058页。

所谓“道隔不通,世次不可悉考”,实际上是指中原文献在安史之乱以后很长一段时间里未曾记载契丹君长的名字,故而无从查考。由此可知,当时所见辽朝史料关于这段历史记载极不明晰,元朝史官的叙述完全依赖中原文献之多寡,故《世表序》称“其所不可知者,有若奇首可汗、胡剌可汗、苏可汗、昭古可汗,皆辽之先,而世次不可考矣”。不过,唐末文献再次出现的三个契丹王名,还是给了元人将辽朝文献所见遥辇可汗嵌入其中的机会,但这一次的对接亦不成功。

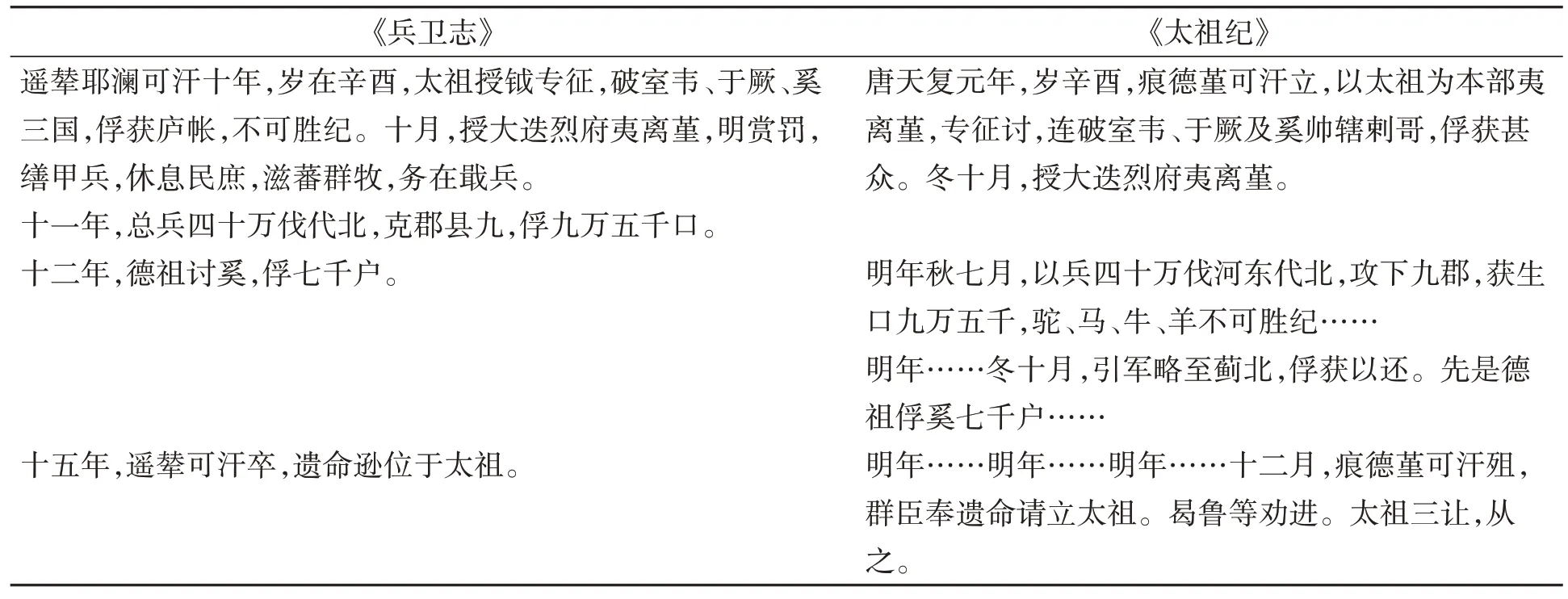

姑从耶澜可汗说起。《世表》将此人对应于会昌二年(842)请印于唐的契丹王屈戍,同书《仪卫志·符印》开首云:“遥辇氏之世,受印于回鹘。至耶澜可汗请印于唐,武宗始赐‘奉国契丹印’。”③脱脱等:《辽史》卷57《仪卫志三》,第1015页。二者相合,似说明耶澜的生活年代当在9世纪中叶,然而《辽史·兵卫志序》中关于此汗的另一处记载却使该问题呈现出更为复杂的面相。《兵卫志》此段内容与《太祖纪》开首一段文字密切相关,对照情况详见表1。

表1 《辽史·兵卫志》《太祖纪》遥辇可汗纪年对照表

两段文字记事基本相同而系年有异,《辽史》点校本及其修订本皆以《世表》等处载耶澜可汗年代在会昌间,而断定《兵卫志》纪年有误,《太祖纪》当是④参见《辽史》点校本卷34 校勘记一,北京:中华书局,1974 年,第400 页;点校本修订本卷34 校勘记三,第454 页。与此不同的是,吉本道雅认为两者皆不误,耶澜可汗十年就是痕德堇可汗元年,但却又对《世表》《仪卫志》之说未加解释,亦未说明《兵卫志序》在既已易主的情况下为何仍用耶澜纪年,参见《辽史世表疏证》,第29—30页。。在我看来,这恐怕不是简单孰是孰非的问题,而应从文献生成的角度予以解释。两者记事显出同一史源,惟纪年方式不同,一个以耶澜可汗纪年,一个以痕德堇可汗纪年,说明在原始资料中(无论是耶律俨《皇朝实录》本纪还是陈大任《辽史·兵志序》)并没有出现可汗纪年的形式,而仅有干支纪年(如作唐天复元年,岁辛酉……明年……明年……明年……)。纂修《兵卫志》的史官系之于耶澜可汗十年①在天复元年(901)的前一个辛酉年为会昌元年(841),据《仪卫志》耶澜可汗受印于唐则在会昌二年,不知这一巧合与《兵卫志序》文本的生成有无关系。,而纂修《太祖纪》者则以其为痕德堇可汗元年,都是元人抄录之时所增,恐怕没有太充分的证据。这种矛盾与混乱实际上反映出元朝史官所据史源在记载遥辇可汗世系方面十分匮乏且语焉不详,《辽史》相关记载的可靠性值得重新审视。

再来看所谓巴剌可汗。蔡美彪最早根据时间、史事和译音,将中原文献所载咸通末之契丹王习尔之比定为鲜质可汗,并指出《世表》采《新唐书》误“习尔之”为“习尔”,又以巴剌可汗当之,显出附会,不足为据②蔡美彪:《契丹的部落组织和国家的产生》,《辽金元史考索》,北京:中华书局,2012年,第179页。。所论甚为确当。这里可以补充一则史料,《辽史·耶律敌剌传》称其为“遥辇鲜质可汗之子”,“太祖践阼,与敞稳海里同心辅政”,知鲜质约当为阿保机之父辈,阿保机生于咸通十三年(872),而中原文献记习尔之于咸通(860—873)末年在位③上引《世表》称“咸通中”乃据《新唐书》,然更早之《庄宗实录》等五代史书皆作“咸通末”。,刚好与此吻合,元人比之为巴剌可汗殊为无稽。

痕德堇可汗与中原文献中钦德的比定并无疑问,不过关于钦德即位时间的矛盾记载,却需再加解释。如上所述,《辽史·太祖纪》称痕德堇可汗即位于天复元年(901),而《世表》则称钦德于“光启中,钞掠奚、室韦诸部,皆役服之,数与刘仁恭相攻”。后者的直接史源当为《新五代史·四夷附录》,更早的记载则见于后唐官修《庄宗列传》:“咸通末,其王曰习尔,疆土稍大,累来朝贡。光启中,其王曰钦德,乘中原多故,北边无备,遂蚕食诸部,达靼、奚、室韦之属咸被驱役。”④司马光:《资治通鉴》卷266《后梁纪一》开平元年五月《考异》,第8677页。有论者提出“光启中(885—888)”当为“光化中(898—901)”之误,如此则与《辽史·太祖纪》相合⑤爱新觉罗·乌拉熙春、吉本道雅:《大中央胡里只契丹国遙輦氏発祥地の点描》,松香堂,2015年,第125页。。然而,这种弥缝式的解释恐怕并不妥当。

关于钦德在光启中任契丹王,更为详细的记载见于《旧五代史》:

光启中,其王钦德者……族帐寖盛,有时入寇。(1)刘仁恭镇幽州,素知契丹军情伪,选将练兵,乘秋深入,踰摘星岭讨之,霜降秋暮,即燔塞下野草以困之。马多饥死,即以良马赂仁恭以市牧地。(2)仁恭季年荒恣,出居大安山,契丹背盟,数来寇钞。(3)时刘守光戍平州,契丹舍利王子率万骑攻之,守光伪与之和,张幄幕于城外以享之,部族就席,伏甲起,擒舍利王子入城。部族聚哭,请纳马五千以赎之,不许,钦德乞盟纳赂以求之,自是十余年不能犯塞。⑥薛居正:《旧五代史》卷137《外国列传第一》,第2129—2130页。本段所引文字中序号为引者所加。

按,此段文字时序稍有颠乱,(1)所述刘仁恭镇幽州事在乾宁元年(895),(2)所谓仁恭季年在天祐三年(906),而(3)所述刘守光戍平州实亦为刘仁恭初镇幽州之事。也就是说(1)(3)两者本为同一时期之事,而(2)则为编纂之时所插入,其中所谓“背盟”者实指(3)中钦德乞盟之“盟”。此问题或与今本《旧五代史》列传部分逐条自《永乐大典》辑出有关,如将(2)(3)位置对调,则可发现此段叙述脉络立时清晰:光启年间(885—888),契丹王钦德开始入侵中原,至乾宁时(895)刘仁恭镇幽州,予契丹以重创,同时其子刘守光亦在平州擒舍利王子,钦德乞盟,十余年不敢犯,至刘仁恭晚年(906),契丹背盟又来寇抄。如此一来,钦德担任契丹可汗应始自光启至于天祐,约二十年,下限正与《辽史》所记阿保机即可汗位之年相接。《辽史·太祖纪》所谓天复元年(901)痕德堇可汗方才即位之说当属误断。

结语

总结本文的讨论。从整体上看,元朝史官构建的契丹早期史有两个最为重要的环节,其一是辽朝文献所记遥辇时代与中原文献所记大贺时代的对接,其二是辽朝文献中的始祖奇首可汗与中原文献契丹初现的北魏时期的对接。第一个对接在陈大任《辽史》当已露出端倪,元朝史官直接继承并全面扩展;第二个对接则在元人修《世表》时尚未显现,至增纂《营卫志》时方才完成。前者是支撑整套叙述的核心,而后者则为这条脉络找到了源头,至于宇文与契丹的对接完成了族群谱系的勾连,遥辇可汗与中原文献的对应则是细部的补充。这样的建构过程,不仅在具体细节上漏洞百出,更可能在基本方向上存在巨大偏差,对后人产生了诸多误导,某种意义上已经成为研究契丹早期史所必须打破的桎梏。

金元史官重构契丹早期史的核心方法是对不同文献系统的材料进行杂糅、拼接,对龃龉不合者加以弥缝、调和,对“旁逸斜出”者加以删削、修剪,从而形成一套看似整饬的历史叙述。这种重构方法的内在逻辑是站在后来人的立场上进行追溯、归纳,将契丹集团原本多元复杂的衍变轨迹简单化约为一元线性的发展脉络,忽略了不同时代、不同主体所作的历史叙述可能存在的根本性矛盾。今天的研究者往往对《辽史》所见契丹早期史料不加批判即予利用,当然与材料的紧缺、方法的失当有关,但更深层次的根源恐怕还在于思维方式的契合——不同时代的线性史观或显或隐,可能会有各种变体与包装,但其核心理路似乎从未改易。

古人修胜朝之史,述前代之事,往往成为今人研究过往的重要依凭,但与此同时,这些历史叙述所隐含的建构、误解与歪曲也如影随形般成为我们必须正视与反思的问题。近年来,怎样看待宋人的“唐史观”“五代史观”等问题屡屡被论者所提及,相关断代史的诸多研究正是在这样一种关切之下才取得不断的进步与突破。同理,辽史、契丹史研究者似乎也应该思考如何走出元人的“辽史观”“契丹史观”的问题。与宋人关于唐五代历史形形色色、连篇累牍的叙述评说相比,辽史研究者可以利用的资料的确少得可怜,但即便如此,我们还是可以通过对元修《辽史》这一集中而系统的文本加以全面深入的批判和检讨,重新审视、质疑乃至解构以往被视作理所当然的历史叙述,这样的研究路径或许可以为常常被喻作“无米之炊”的辽金史研究开拓出崭新的局面。