汉语方言韵律与节奏类型学研究述评与思考

一、引言

不同语言的言语(speech)都是按照一定的结构进行组织的,反映在语流中就是韵律与节奏。它们是语言从音系、词汇到句子等各个层面在语音上的总体表现。不同语言有着不同的韵律与节奏模式,因此,可以对它们进行类型学上的划分。国内外学术界关于韵律与节奏的类型学研究颇为丰富,从二十世纪初开始,相关研究先后经历了从定性到定量、从韵律与节奏分离到韵律节奏相结合的转变。由于话语韵律节奏涉及的层级多、范围广,容易受到各种错综复杂的语言或非语言因素的影响,因而研究起来颇具挑战性,不过也正因为如此,韵律节奏研究的价值较高、潜力较大。本文通过综述以往研究的成果,就如何对汉语方言的韵律与节奏类型进行划分这一问题,提出了较为简洁的以声调为支点的两级核心韵律结构。

大伙儿都同意交物业费,就是阿强不同意。阿强觉得自己家安上了高档防盗门,不要说小偷,就是一只苍蝇也难以飞进。由于他不肯出钱,请物业公司的事只得搁浅。

韵律与节奏研究都涉及到韵律层级(prosodic hierarchy)这一概念。根据Nespor & Vogel 等学者的观点,韵律层级自下而上依次划分为音节层、音步层、韵律词层、音系短语层、语调短语层与话语层

。其中,话语(utterance)层面的韵律(prosody)与节奏(rhythm)是语言结构信息在语音上的总体表现

。所谓“话语”,是指具有完整意思的一段话(可以是单个句子或几个句子),是位于韵律最上层的结构单元。它汇聚了各个韵律层级的语音特点,也承载着语义语用功能,对于人类在语言交流中能否相互理解至关重要。因此,话语韵律与节奏又称作“言语(speech)韵律与节奏”。

本文重点围绕韵律与节奏的具体表现调律(melody)和计时(timing)来展开讨论。按照Hirst的定义,调律是音高在话语层面的总体(global)表现,具体是指话语中音高(pitch)起伏的规律,即声调、重音、句调等引起的音高总体变化规律;而计时是时长在话语层面的总体表现,具体是指话语中韵律单元(如音节、重读音节、载调单元等)的时长变化规律,音节类型、声调、重音、停顿、语速等,均会引起韵律单元的时长间隔变化

。对于汉语来说,韵律与节奏就是抑扬顿挫和轻重缓急的腔调

。

由于汉语是声调语言,因此,汉语韵律的研究向来注重声调与语调之间的关系。大部分汉语韵律研究者,如曹剑芬

、刘俐李

、郑秋豫

、沈家煊

等,主要针对普通话声调与语调之间的关系及语调与功能的对应加以探讨。不过,汉语一般分为七大方言音系:北方方言、吴语、粤语、湘语、赣语、闽南语与客家话,各大方言的声母、韵母、声调各有特点。如北京大学中国语言文学系编写的《汉语方音字汇》里记载北京话有声母22 个,韵母40 个,韵尾无口腔塞音,声调只有4 个。而苏州吴语有声母28 个,韵母49 个,辅音分清浊,韵尾有喉塞音,声调则有7 个

。因此,在研究汉语韵律与节奏类型时,我们必须要考虑到各地区方言的音系特点,不能一概而论,而是按照“对内一致性”与“对外排他性”的分类原则设定分类标准

,将各地方言在语音及音系特点上的异同与它们的言语韵律与节奏模式进行关联分析,并按照设定标准对其进行系统性分类。可以说,这正是汉语韵律与节奏类型学研究的重要内容。

二、相关研究综述

为了描述这些变化,则有必要设置基本的调律节奏单元。由于汉语的调律和节奏可以认为是由声调集中体现的,因此,可以将Hirst 所提出的节奏单元和音调单元

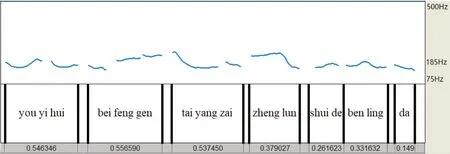

整合成一个单元,从而将调律节奏一体化,并命名为“声调韵律单元(Tone Prosody Unit)”。与之相应,汉语韵律层级可以简化为三个层面:声调、声调韵律单元、语调单元,大致相当于传统的音节层、韵律词/音系短语层、语调短语/话语层。不过,由于最小的声调连读变调域是两个字调,因此,可以将声调韵律单元层划分为包含两个字调的基本声调韵律单元层(BTPU)和可以包含多个BTPU 的衍生韵律单元层(DTPU)。这里以普通话语句“有一回,北风跟太阳在争论谁的本领大”为例,该句简化后的汉语普通话韵律层级如图1 所示:

(一)相关研究发展史

“有,有,有!”蒋老一边答应,一边跑进房里,在衣柜中乱翻一气,找出一件淡红色连衣裙。敲响卫生间的门,门开了,紫云不小心探出半个身子。蒋老一阵眩晕,顿时觉得地板在摇晃。顾不得那么多,紫云索性冲出来,一下把他抱住,要不,他非倒地不可。

自二十世纪后期至二十一世纪初以来,随着电脑技术的发展,定量研究逐渐成为言语韵律与节奏研究的主要方法。相对而言,对节奏类型的定量研究开始较早。如Ramus et al.

、Grabe & Low

、Dellwo

、White & Mattys

等学者,根据不同语言的音系特点,开发了一些声学参数来量化节奏类型,他们试图根据这些节奏参数,将重音计时型语言和音节计时型语言区分开来。其中,经常使用到的参数有%V(元音音段时长在整句时长中的占比)、ΔV/ΔC(语句中元音/辅音音段时长的标准方差)、nPVI_V/rPVI_C(语句中相邻元音音段时长配对变化规范化指数/相邻辅音音段时长配对变化原始指数)、VarcoC/VarcoV(语句中辅音/元音音段时长变化与语速的相关系数)。这些研究的结果显示,声学参数只能将比较典型的重音和音节计时语言如英语和西班牙语分开,对于其他一些非典型语言如韩语等会得出介于两者之间甚至是自相矛盾的结论。目前,学界对于节奏类型的一般看法是,它们大多属于一种感知现象,声学证据并不充分,仅有一些微弱的趋向性而已

。

从二十世纪初开始,Pike

、Abercrombie

、Ladefoged & Johnson

等学者,就根据主观感受或音系结构,将不同语言的节奏类型划分为三类:第一类是以英语为代表,音节结构复杂,节奏类似摩尔斯电码的重音计时(stress-timed),即每个包含重音的音步在时长上趋同;第二类是以西班牙语为代表,音节结构较为简单,节奏类似机关枪的音节计时(syllable-timed),即每个音节的时长趋同;第三类是以日语为代表,以莫拉(又称“韵素”)代替音节组成最小韵律单位的莫拉计时(mora-timed),即每个莫拉的时长趋同。这些定性研究带动了下一阶段对节奏类型的定量研究。

国外话语韵律类型研究比节奏类型研究起步要晚。在韵律定量研究领域,Hirst & Di Cristo

、Hirst & Ding

、Hirst

等,根据不同语言中话语音高起伏变化的特点,采用了与音高相关的一些声学参数(又称“调律参数”),如PE(音高跨度)、PS(音高斜度)、ΔPE(PE 的标准差)、ΔPS(PS 的标准差)来试图量化调律模式。他们的研究不仅涉及到英语、法语,而且也涉及到汉语普通话、广东话、上海话。上述研究得出的结论是:音节计时型语言比重音计时型的调律表现更为丰富,音高起伏大、变化快;重音计时型的英语具有总体下降调律,而音节计时型的法语具有总体上升调律。就汉语方言来说,其调律模式与英语、法语模式不同,主要表现为音高跨度更大,斜度更高,其变化程度按下列顺序依次降低:广东话>普通话>上海话,法语和英语则列在上海话之后。也就是说,上海话作为吴语方言的一种,其调律模式更接近于西方语言。这个结果说明汉语方言差异较大,不能一概而论,因此,有必要将汉语方言韵律通过声学分析一一厘清。

前者生成的空调系统在设备特征中存在数据理想化的问题,在管路布置中存在偏差。接下来,分别对两者进行修正,并对系统进行图示化处理。

关于韵律类型学的定性研究,由于韵律层级较多,结构特点各异,因此,很难为所有语言建立一个统一的分类标准

。一般只是按照韵律单元的属性来区分语言,如英语是重音语言、汉语是声调语言等

,但这并不能反映出一种语言在话语层面的韵律特点。此外,Hirst 提出采用一种简化的四级结构来描述语言的韵律与节奏模式

。以英语为例,从音节开始往上依次有节奏单元(RU)、音调单元(TU)和语调单元(IU)。其中,节奏单元涵盖传统的音步及韵律词,音调单元一般与节奏单元重合,有时涵盖多个节奏单元、音系短语,语调单元则涵盖语调短语、话语。这样一来,就可以将具有语言普遍性的韵律功能整合进入层级,而不必考虑难以统一的因语言而异的韵律形式。按照这种简化的韵律层级,英语和法语的韵律特点可以简单明了地区分开来:英语音调单元的模式是[H L](左重),法语的是[L H](右重),分别代表下降和上升的调律趋势。同时,法语的韵律层级设置与英语有所不同:由于法语既没有音节重音,又没有语调重音或调核,因此,其音调单元可以设置在节奏单元之下。不过,这种简单的分类方法是否适用于汉语,还需要进一步探讨。

还有一种分类法是由Jun 提出的。作者认为,韵律类型像节奏类型一样,可以从韵律的音系特点入手加以区分,由此提出了两种类型:微节奏和宏节奏(micro-rhythm & macro-rhythm)

。需要说明的是,此处的“节奏”一词是涵盖韵律的。前者与单词的韵律特点如声调、重音等有关;后者则与短语及语句语调起伏变化的规律性程度有关,并按照起伏变化的程度分为强、中、弱三类。不同语言首先按照单词是否为核心凸显(head-prominence)、边缘凸显(edgeprominence)还是兼而有之,分为三类,然后再与强、中、弱三种宏节奏组合起来,这样基本上就能对所有语言的韵律模式进行归类。一般说来,核心凸显语言宏节奏性强,汉语因为字带声调而被归类为核心凸显语言,但声调是根据说话内容变化而变化的,不像英语语调(如陈述调和疑问调)那样会形成一定的音高起伏模式,因此,被归为弱类型。至于强、中、弱到底怎样界定,还需做进一步的定量研究才能决定。

可以看出,早期对韵律与节奏的研究是分开进行的,直到近十几年来,少数研究者才开始注意到韵律与节奏是密不可分的。如Jun 关于宏节奏与微节奏的探讨

,实质上是将传统的韵律概念命名为宏节奏,而将传统的节奏概念更名为微节奏,这种将韵律类型归结为节奏类型的方法,体现了韵律与节奏的统一性。Arvaniti 也强调了韵律与节奏互相作用、不可分割的特性:在语流中韵律节奏往往是以一体化方式呈现出来的,而听者也往往将韵律节奏作为一个整体来感知

。因此,作者呼吁更多研究者将两者结合起来予以研究,从两者的交互作用来全方位了解韵律节奏属性。

为此,在上述零件配套最优生产问题中,可设第i类生产设备在一个工作日内用于生产第j种零件的时间为xij(i=1,2,…,n;j=1,2,…,m,下同),则对每一类生产设备,被分配用于生产全部零件的时间总和必为1(即一个工作日),于是有约束条件:

有鉴于此,Vicenik & Sundara 同时采用上述节奏参数和调律参数,对德语和美国、澳洲的英语(可以说是英语方言)本族语者所读的39 个句子进行了韵律节奏一体化研究

。该研究显示,英语与德语之间的差别比美英与澳英之间的差别更大。具体表现在节奏参数上,英语阻音(obstruents)时长比德语的变化小,响音(sonorants)时长比德语的变化大,这说明英语比德语的重音计时程度要弱;而在调律参数上,英语音高跨度却比德语小、斜度也比德语小,这说明英语的调律起伏变化程度不如德语。这个结果与Hirst & Di Cristo

关于调律与计时之间关系的研究结果并不一致:后者发现重音计时型语言的调律变化程度较弱。不过,对于同属于重音计时型的英语和德语而言,这个关系并不成立。

人力资源管理系统之中,应当加强绩效管理的运用,从而提升人力资源管理的质量以及效率,促进医院可以实现健康以及稳定发展。首先,进行绩效考核的过程当中,注意考核和岗位实现有效融合。对员工考核过程当中,医院方面应当对护理及医生进行不同层面考核,考核内容、考核指标差异化,也需要注意技术、难度、劳动强度、专业特点、职责岗位以及风险系数等多方面因素,切忌一刀切,实现全面、综合性考核。考核过程当中应当避免僵化,实现动态化的考核,并且奖金发放以及职称评聘要有依据,对于表现良好员工需要给予一定精神奖励以及物质奖励,促使工作积极性得到显著提高,督促员工不断提升自我。

此外,该研究还分别对节奏和调律参数做了跨语言逻辑回归分析,结果发现,调律和节奏两类参数都对区分语言具有较大贡献(区分指数均大于70%)

。其中,节奏参数对区分美语和德语特别重要(区分指数均大于80%),这说明两者的重音计时程度差别明显。对于同一种语言的方言如美国英语和澳大利亚英语来说,如果两类参数单独计算的话,其区分指数分别为76.6%和78.8%;但是一起计算的话,则区分指数增加到87.8%左右。这说明听者是同时运用韵律与节奏指征来区分比较近似的方言的。其实,英语和德语同属日耳曼语族,它们在重音、语调的使用方式上也比较类似,但它们之间的韵律节奏模式差别仍然较大。这说明在对韵律节奏类型进行划分时,对于相似语言包括方言在内,需要有更加多元化的标准。

(二)汉语相关研究

以上结果应该与吴语的音系结构和声调特点有关。比起其他方言,虽然吴语的音节复杂度(如韵母类型和数量)以及声调复杂度(如声调类型和数量)均为中等,如宁波话有50 个韵母、7 个声调,其复杂度在浙江地区吴语乃至汉语七大方言中均属于中等水平,但是其声调具有特殊的变调现象,即连读时前字调会分开然后延展至后字,并导致后字调的脱落

。这相当于减少了语流中音高的变化频次,从而造成调律起伏变化较小,因此,我们可以称这些吴语方言为弱调律方言。

学界对汉语韵律的研究,是从探讨声调与语调之间的关系起步的。二十世纪初,有“中国现代语言学之父”之称的赵元任先生,最早发现汉语语调是合成语调,主要表现在“小浪骑在大浪上”,即字调和语调(均表现为音高变化)的“代数和”

。这一观点开启了汉语韵律研究的先河,并成为下一阶段研究的起点。自二十世纪中后期起,有“中国实验语音学奠基人”之称的吴宗济先生,率先开展了声调语调的实验研究

;之后,李爱军

、曹剑芬

、王洪君

、刘俐李

、许希明

、张洪明

等学者,对汉语的韵律与节奏模式进行了较为全面深入的探讨,并在理论、方法上各有建树。

②治疗过程中:成立连贯性健康教育小组,包括主治医师、治疗护士、责任护士与回访护士,并建立责任制和操作规定,严格执行制订好健康教育计划,进行每周回顾及展望未来的健康教育工作,并利用循环管理(PDCA)模式完善连贯性健康教育的路径[3],使患者能够充分知晓此疾病的发病机制与病症特点,做好自我日常护理、纠正不良习惯等,以加强自我防治水平。

刘俐李曾将汉语韵律的各种理论归纳为叠加观、线性观、平行观、架构说四类

。叠加观主要以赵元任关于汉语语调是合成语调的观点为代表;其后,曹剑芬进一步发现字调受语调的调节,其调形虽然相对稳定,但其音阶则随着语调的波动而上浮或下沉,因此,汉语语调不是简单的音高叠加代数和,而是音阶叠加代数和

。持线性观的主要是国外学者,如Pierrehumbert & Beckman 曾提出AM(自主音段—节律)理论。作者认为,语调是由局部音高拼接而成的,局部音高的实施反映了语音规则的综合影响

。Xu & Sun 则提出了平行观,他们认为,各种表意功能都必须分享各个声学维度,但由于它们运用音高的程度和方式都不一样,因此,音高表现方式也不一样,并没有固定的表现形式,不能简单地叠加或者拼接,而是发音机制将各种功能平行编码到各个声学参数里,然后各自朝着自己的既定目标迈进。于是这一观点又被称之为“平行编码目标趋近模型(PENTA)”

。

郑秋豫等学者提出了韵律架构说,该观点与叠加说相类似。他们将韵律层级进一步细化,认为字调和语调等中间层还会受到最上层的语篇韵律制约

。架构说不仅提出了更加精细的韵律层级,而且还提出了能反映各层级之间关系的四个声学模块:基频走势、音节时长模式、音强分布模式、停延与停顿模式。刘俐李指出,架构说是“数学性韵律模型中最完整的声学语音模型”

。这四个模块的划分使得韵律研究具有很强的可操作性。总之,语篇韵律反映了话语层的韵律与节奏模式,本文所讨论的话语韵律与节奏可以认为是架构说中的语篇韵律。

2.汉语节奏以及汉语节奏与韵律之间关系的研究

既然汉语声调的存在对其整体的韵律与节奏类型产生了影响,那么就应该根据汉语各地方言对于声调的使用模式,对汉语韵律与节奏类型进行界定,而不是套用西方分类标准,否则就只能将汉语作为特例处理,这与Jun 认为汉语应该作为特例的情况一样

。

在汉语节奏的定量研究领域,有两类研究值得我们关注。第一类是没有直接考察节奏类型,而是考察了与节奏相关的音节和音段的时长关系以及音节和音高的时长关系。如Van Santen & Shih 发现,普通话的音节时长一般不会随着音段增加而相应增加,从而体现出一种音节等长趋势

。Xu & Wang进一步发现,普通话的韵律单元或者组块(chunk)时长,一般也不随着音节增加而相应增加,体现出一种组块等长趋势

。换句话说,普通话倾向于音节或韵律单元/组块计时。Liu et al.也采用了平行编码观,来解释时长与节奏的问题

。作者认为,一些学者如端木三

、冯胜利

、张吉生

等提到的普通话重音模式,实际上应是时长模式,如普通话三字、四字组有两端长中间短的特点。其中,右端时长最长,因为还叠加了标界效应。此外,Xu & Liu 的实验研究显示,汉语音节和声调是同时产出的

,这意味着声调与所在音节时长相当。也就是说,汉语节奏模式与声调的长短变化是息息相关的。Xu & Wang

也发现,音高变化幅度是随着时长而改变的,即位于韵律单元中间的音高成分往往由于时长不够而达不到既定目标,如数个去声字在连读时,中间的降调几乎变成了平调。如此一来,调律曲线就会变得相对平缓。

第二类是利用节奏参数,专门针对汉语进行的节奏类型学定量研究,最早见于Lin & Wang

、Mok

等学者的探讨。这些研究涉及了普通话、广东话、上海话、台湾闽南话等。研究表明,汉语方言话语节奏均倾向于音节计时类型,但程度不一:粤语和普通话比上海话和台湾话更加趋向于音节计时。为了进一步证实这一结果,笔者对这四种方言进行了韵律节奏一体化研究。结果与前人研究基本一致:普通话与广东话比吴语与闽语更趋向于音节计时节奏。就调律与节奏之间的关系而言,研究发现,除了吴语之外,其他方言均存在着调律变化程度越强、节奏越趋向于音节计时的现象。对于吴语内部的杭州话、温州话、苏州话、上海话而言,它们依次具有音高变化越大、时长变化也越大的特点,即调律越强、节奏越趋向于重音计时,而其他汉语方言内部的子方言则没有这种清晰的关系

。结合Hirst & Di Cristo

、Hirst & Ding

的研究来看,可以说,上海话具有既不同于其他汉语方言又不同于西方语言的特点。

为了进一步证实吴方言的调律与节奏之间的关系,笔者近年来还考察了浙江省内来自嘉兴、杭州、绍兴、衢州、台州等地吴方言区的36 位女性发音人,让她们分别用普通话和各自地区方言朗读了寓言故事《北风跟太阳》。然后,运用语音分析软件Praat

和相关脚本程序ProsodyPro

等,测量了每段录音的相关调律与节奏参数。研究发现,吴语和普通话在调律与节奏参数上确实存在显著差异:与普通话相比,吴语的音高起伏变化较小、元音时长变化较大,这说明吴语整体上比普通话调律更弱、节奏更趋向于重音计时。在吴语方言内部,与浙江南部吴语如台州、衢州方言相比,北部吴语如绍兴、宁波方言则表现出如下趋向:音高起伏变化大、元音时长变化也大,即调律越强、节奏反而越趋向于重音计时,它与Vicenik &Sundara 研究德语、美英和澳英的结果基本一致

。这说明在差别较大的语言或方言中所表现出来的韵律与节奏之间的关系,并不一定适用于差别较小的方言,或者也可以认为,调律与节奏参数只对差别较大的语言或方言适用。

1.汉语韵律研究

相对于汉语韵律研究而言,专门针对汉语节奏的研究并不多见。早期学者如王洪君

、沈家煊

等均认为,汉语节奏主要不是体现在轻重交替,而是体现在时长的长短交替上。也就是说,相邻单音节(即字与字)之间结合的松紧程度不一。因此,王洪君将汉语节奏归结为松紧型。许希明则从音系类型学的视角,分别考察了英语、汉语的节奏类型和属性,认为松紧现象也出现在英语单词中的音节之间以及单词与单词之间,不能认为它是汉语所特有的节奏类型。作者主张应抓住汉语有别于英语的重要特征——声调来探讨汉语节奏,即汉语的节奏类型应该从以声调为支点、以字为声调的承载单元这个角度来建立

。这一观点既考虑了声调与韵律模式之间的直接联系(声调与话语韵律均以音高变化为主要声学表现),又强调了声调与节奏模式的间接联系,即时长会随着音高的变化而变化。不过,这一观点还有待细化,并佐以更多的定量研究来证实。

综上所述,国内关于汉语韵律的研究,特别是对话语层面以下的句子、短语、单词层面的韵律结构研究已有很多,对汉语韵律与节奏类型学则少有涉足。尽管有少量研究发现汉语因具有声调,在韵律与节奏类型上确实与西方的非声调语言差异甚大,形成了自己的一些特点,如普通话整体音高变化较大,倾向于音节计时节奏等,但是这些发现未成体系,从而造成理论框架不完善、实证研究不翔实的局面,并且还有很多方言尚未发掘。同时,学界对于汉语韵律与节奏类型的界定标准不完全一致,如松紧型节奏与音节计时型节奏有何种相关性等问题,尚需大量数据验证。鉴于有些研究套用西方体系不能清晰解释和划分汉语韵律与节奏类型的现状,本文将探讨适合于构建汉语言语韵律与节奏类型学的可能性。

三、基于声调构建汉语言语韵律与节奏类型学的设想

从上文的简要分析,可以看出,在汉语韵律理论方面,学界主要有三种观点:字调语调叠加观、表意功能平行编码观、语篇韵律架构观;在节奏理论方面,也主要有三种观点:音节计时观、松紧节奏观、声调支点观。其中,我们认同许希明所提出的应当以声调为支点构建节奏类型的观点

。在这一基础上,可以把动态声调(语流中的声调表现)作为切入点,来构建汉语方言韵律节奏类型体系;同时,还可以像Jun 所提出的微节奏与宏节奏理论那样

,用声调将韵律与节奏类型统一起来。如前所述,汉语声调与音节在时长上相对应,并且汉语具有组块等长的趋势

。也就是说,汉语方言运用声调的方式,既决定了其话语的调律模式,又决定了其计时模式。因此,我们将汉语的韵律与节奏类型统一定性为声调节奏(Tone Rhythm)。需要注意的是,Jun 曾提出音调节奏(Tonal Rhythm)的观点

,它是指韵律单元在音高维度上出现的规律性,其实就是宏节奏(macrorhythm)。因此,不可将它与此处的声调节奏相混淆。如果将汉语韵律与节奏统称为声调节奏,那么,语流中声调的变化,就同时反映了声调本身叠加语调相关的音高变化、声调本身叠加节奏相关的时长变化。

以上也只是基于已有的实验结果得出的推论,要想进一步研究译员口译时的体验,还需要对大量译员进行深度采访,才能确定涌流体验的存在。由于口译任务的特殊性,这种采访无法像ESM那样即时记录下体验的感觉,因此这种采访只能是回顾式的,采访的目的是了解译员是否体验过涌流,体验涌流的条件是什么,涌流对口译表现的影响。

本项目的总体研究目标是拟研究一系列可适用于野外现场分析的快速、简单、高效的样品分离富集前处理技术与便携式钨丝电热原子吸收光谱仪联用,致力于提高该仪器的分析性能从而推动该仪器走向现场快速分析,同时进一步加强新型分离富集技术及其与钨丝电热原子吸收光谱法联用方面的理论和应用研究。

韵律与节奏类型学研究基本上是从20 世纪初开始的,大体上可以分为两个阶段:二十世纪初至二十世纪中期、二十世纪后期至今。在研究方法和研究内容上,每个阶段都有其鲜明的特点。下面,分别对相关研究发展史和汉语相关研究状况进行介绍。

在图1 中,声调底层就是字调。其中,T1 表示阴平,T2 表示阳平,T3 表示上声,T4 表示去声,T0 表示轻声。最上层则是语调单元。由于例句中有表示暂停的逗号,因此,这句话包含两个语调单元。中间层声调韵律单元(TPU)是最核心的层级,也是汉语方言韵律节奏类型划分的主要依据。其中,BTPU 通常是围绕两个字调构建,以反映最小的连读变调域。不过,根据话语的结构,一个字调或者两个以上字调也可以构成一个BTPU

。比如,位于句首的三字调“有一回”,作为叙事时的常用短语,可以自成一个BTPU。又如,位于句尾的“大”,由于边界效应,也可以单独构成一个BTPU。双字调词/短语则自成一个BTPU,如“北风”“太阳”“争论”“谁的”都各自属于一个BTPU。剩下的单字调功能词一般情况下应并入前面的BTPU。如“跟”并入“北风”所属的BTPU;“在”并入“太阳”所属的BTPU

。

一般情况下,DTPU 在BTPU 的基础上,按照语法或语义结构,从左至右两两构建,以反映语流组块化的趋势。首先,“有一回”所属的单个BTPU 由于后面有逗号,可以单独构成一个DTPU。其次,“北风跟”与“太阳在”所属的两个BTPU 构成一个DTPU;“谁的”与“本领”所属的两个BTPU 构成一个DTPU;“争论”所属的单个BTPU 作为谓语动词,可以单独构成一个DTPU。最后,“大”所属的单个BTRU 作为句尾,也可以单独构成一个DTPU。

这里需要说明的是,由于每个BTPU/DTPU 所包含的字调数目不同,因此,除非有意调整语速,否则不大可能实现等长。至于前人研究中关于汉语具有组块等长趋势的观点,可以认为是包含同样字调数目的BTPU/DTPU 具有等长的趋势。这里仍以普通话语句“有一回,北风跟太阳在争论谁的本领大”为例,进行音高曲线实验,图2 显示的是该实验中一位女性发音人所产出的例句:

在图2 中,三字调DTPU“有一回”(约0.546 秒)、BTPU“北风跟”(约0.557 秒)和“太阳在”(约0.537秒)的时长几乎相当。这能在一定程度上说明组块等长基本上取决于BTPU/DTPU 的字调数目。潘文国指出,在一段话语中,以四音节最为稳定,因此,用四个字结尾的句子能给人以稳定感,他称之为“尾中心原则”

。按照这个原则,DTPU 的大小是四个字调的最为稳定。上述例句中的三字调DTPU 实际上的语速比较慢,相当于四个“大”的时长(0.149 秒×4 =0.596 秒),这说明即使是三字调DTPU,读起来的时长相当于四个字调的话,也可以保持节奏的稳定。因此,将DTPU 设置成由两个BTPU(即四个字调)组成是最合理的

一些学者亦曾提到过类似于BTPU 和DTPU 的概念,如冯胜利所提出的基于双音节的自然音步和基于四字格的复合音步,林茂灿所提出的简单韵律词和复杂/复合韵律词等。这些韵律词可以作为形成BTPU/DTPU 的基础,但BTPU/DTPU 的构成更加灵活,也能够更加准确地反映语流的变化情况。

。其实,对于例句中的第一个三字调BTPU“有一回”和最后一个单字调BTPU“大”而言,如果后面的停顿也算一个BTPU,就可以认为它们所在的DTPU 也包含两个BTPU,即三字调DTPU 在总时长(包括停顿)上可与四字调DTPU 相当。

在图1 中,最上层的IU 有两个。第一个只包含下面的三字调短语“有一回”所构成的DTPU,这是因为逗号造成的停顿起到了分隔IU 的作用。第二个则由四个DTPU 组成,这是最常见的情况。潘文国指出,在汉语诗歌中,语句最多是四拍,每拍两个音节,句尾单音节算一拍。这样的话,七言诗就代表了古诗允许字数的上限

。类似地,IU 的理想长度一般是四个DTPU,再长就需要分成几个IU,这样才符合汉语说话的习惯。比如,例句中“有一回”所在的DTPU 一般单独构成一个IU,不与后面的四个DTPU 一起构成一个IU。

抗生素不是退烧药也不是止咳药也不是止泻药。滥用抗生素把不耐药的有益菌杀死,剩下的是已耐药的细菌,最后的结果就是剩下的这些耐药菌造成致病性的感染的时候,无药可用。所谓的超级细菌不是说细菌的致病力有多强,致病力和普通细菌是一样的,而是耐药,发生超级细菌感染的时候,因为耐药,没有抗生素能对付这些细菌了。

工业产品的发展趋向于微型化、精密化,各种微型元器件产品越来越多。精密测量机被广泛应用于微型元器的精密测量,它对微型器件的三维形貌、质量等的精确控制具有重要作用。微纳测头是精密测量机的关键零部件,其性能直接影响坐标测量设备的整体性能,因此,新型微纳测头研究成为精密测量领域的关注重点[1-3]。

关于声调与语调之间的相互作用,一般可以从DTPU 的音高变化中反映出来。每个DTPU 必定会有一个音高最凸显的地方,不同DTPU 音高凸显的程度不同,反映了语调的叠加作用。在图2 中,“北风跟太阳在”所属的DTPU,其对应的音高曲线到达“太”字时处于顶峰,后面的“阳”字通常要弱读。同样,“有一回”所属的DTPU 对应的第一个连续音高曲线的尾部上升到顶点后下降,表明“一”虽然是高平调,但实际中呈现的是降调,后面“回”字的音高曲线继续下降。“谁的本领”所属的DTPU 对应的第二个音高曲线,可见一个明显的小高峰,那是“本领”中的“本”字由低降调变为升调后尾部音高上升而造成的凸显。如果没有语调,只有字调,那么相同字调的音高曲线所在的位置应该大致相同,但实际情况并非如此。在图2中,“太”和“论”所承载的高降调比“在”和“大”所承载的高降调,在整体音高上要高得多,反映出普通话实词比功能词凸显以及陈述句语调从左至右音阶逐步下降的趋势

。

需要指出的是,图1 中每个声调与所在声调单元的连线中,只有1 条被设置为垂直连线,这意味着它所对应的声调为支点调,BTPU 必须围绕这个支点调来构建。类似地,DTPU 与BTPU 之间的垂直连线,表示DTPU 必须以对应的BTPU 为支点来构建;IU 与DTPU之间的垂直连线,表示IU 必须以对应的DTPU 为支点来构建。

对于普通话来说,支点调显然不能是轻声,非轻声单音节功能词所承载的声调一般也不作支点调,如例句中的“在”就不能作支点调。尽管“在”字在语法功能上隶属于短语“在争论”,但是在正常语流的韵律结构中则属于前面的主语“太阳”。这样一来,支点调就会落在双字调词/短语的第一个字,为左支点调,因此,支点调与BTPU 的连接线会向右分支。这就避免了支点调会落在轻声上面,也就是说,普通话的连调模式决定了它有左支点调。而BPTU 与DTPU的连接线相反,会向左分支。也就是说,DTPU 是以最后一个BPTU 作为支点,相当于右支点TPU。在这句话中,IU 以最左边的DTPU 为支点向右分支,以反映普通话陈述句音阶整体下降的趋势。

通过上文对简化后的普通话两级核心韵律结构的描述,可以看出,从声调连读模式入手对汉语方言调律节奏类型进行划分,要比套用西方模式来得更为便利:既不用专门考虑音节之间的轻重关系,也不用专门考虑声调与语调之间的相互作用,两者均可以从对TPU 的划分中反映出来。音节的轻重关系,一般可以由其所承载的声调时长变化情况获知。如普通话轻声和轻读的声调一般位于右侧,并且时长会显著缩短,从而体现出“轻”得一带而过的特点。因此,左支点调的设立就可以反映普通话音节之间的重轻关系

关于汉语是否有重音这一问题,学界的观点并不一致。这里所讨论的音节轻重主要以其承载的字调是否轻声/轻读为依据,而轻声/轻读的主要表现就是时长的缩短。

。

以上是以普通话为例,来说明简化的汉语韵律节奏层级结构。以此类推,各地汉语方言均可以采用类似的结构。方言之间的不同则由BTPU/DTPU 的大小和分支方向而定,然后汉语方言与其动态声调特征,可以决定与之对应的韵律节奏模式,如普通话和吴语的模式因BTPU/DTPU 的大小和方向不同而不同。动态声调特征则主要由声调在不同语法层级下的连读模式反映出来。

四、结语

由于声调的动态特征是影响话语自然流畅的关键因素,因此,在分析汉语方言数据时,有必要重点考察方言声调特别是连调模式对节奏的影响。本文所提出的两级声调韵律单元(BTPU/DTPU),旨在突出声调在语流中的表现,揭示声调与韵律节奏模式之间直接或间接的联系,并将这些联系作为重要依据,为汉语方言话语韵律节奏模式确立类型学归属。尽管以往的理论也比较重视声调与语调之间的关系,但本研究所提出的两级声调韵律单元,更注重将方言的动态声调特点与调律计时模式相关联,以便更好地描述与确立方言的韵律类型。当然,本文仍有很多细节尚需深入探讨,如方言声韵/语法结构与声调的组合会对韵律节奏产生怎样的影响等。这里只是抛砖引玉,在前人研究的基础上提出自己的一些思考,以期为今后的相关类型学理论与实证研究提供借鉴。

[1]Nespor,M. & Vogel,I.Prosodic Phonology:With a New Foreword[M].Berlin:Mouton de Gruyter,2007.

[2]曹剑芬.韵律结构与语音的变化[J].南京师范大学文学院学报,2011,(3).

[3]Hirst,D.The analysis by synthesis of speech melody:from data to models[J].Journal of Speech Sciences,2011,(1).

[4]赵元任.Tone and intonation in Chinese[A].赵元任语言学论文集[C].北京:商务印书馆,2002.

[5] 曹剑芬. 汉语声调与语调的关系[J]. 中国语文,2002,(3).

[6]刘俐李.近八十年汉语韵律研究回望[J].语文研究,2007,(2).

[7]郑秋豫.语篇的基频构组与语流韵律体现[J].Language and Linguistics,2010,(2).

[8]沈家煊.汉语“大语法”包含韵律[J].世界汉语教学,2017,(1).

[9]北京大学中国语言文学系语言学教研室.汉语方音字汇(第二版重排本)[M].北京:语文出版社,2003.

[10]金立鑫.什么是语言类型学[M].上海:上海外语教育出版社,2011.

[11]Pike,K.L.The intonation of American English[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1945.

[12]Abercrombie,D.Elements of General Phonetics[M].Edinburgh:Edinburgh University Press,1967.

[13]Ladefoged,P. & Johnson,K.A Course in Phonetics(Sixth Edition)[M].Boston:Wadsworth,Cengage Learning,2001.

[14]Ramus,F.,Nespor,M. & Mehler,J.Correlates of linguistic rhythm in the speech signal[J].Cognition,1999,(3).

[15]Grabe,E. & Low,E.L.Durational variability in speech and the rhythm class hypothesis[A].In Gussenhoven,C. & Warner,N.(eds.).Laboratory Phonology(V o l.7)[C].Berlin:Moutonde Gruyter,2002.

[16]Dellwo,V.Rhythm and speech rate:A variation coefficient for deltaC[A].In Karnowski,P.& Szigeti, I.(eds.).Language and Language-Processing:Proceedings of the 38th Linguistic Colloquium[C].Frankfurt:Peter Lang,2006.

[17]White,L. & Mattys,S.L.Calibrating rhythm:First language and second language studies[J].Journal of Phonetics,2007,(4).

[18]Beckman,M.E.Evidence for speech rhythm across languages[A].In Tohkura,Y.,Vatikiotis-Bateson,E. & Sagisaka,Y.(e d s.)Speech Perception,Production,and Linguistic Structure[C].Amsterdam:IOS Press,1992.

[19]Hirst,D. & Di Cristo,A.Intonation Systems:A Survey of Twenty Languages[M].Cambridge:Cambridge University Press,1998.

[20]Hirst,D.J. & Ding,H.Using melody metrics to compare English speech read by native speakers and by L2 Chinese speakers from Shanghai[A].Proceedings of 16th Annual Conference of the International-Speech-Communication-Association[C].Dresden,2015.

[21]Hirst,D.Speech prosody :From acoustics to interpretation[M].Berlin:Springer,2016.

[22]Gussenhoven,C.Prosodic typology meets phonological representations[A].In Larry,M. &Plank,F.(eds.).Phonological Typology[C].Berlin:De Gruyter Mouton,2018.

[23]Altmann,H.The Perception and Production of Second Language Stress:A Cross-linguistic Experimental Study[D].Ph.D.University of Delaware,2006.

[24]Jun,S.-A.Prosodic Typology[A].In Jun,S.-A.(ed.).Prosodic Typology :The Phonology of Intonation and Phrasing[C].Oxford:Oxford University Press,2005.

[25]Arvaniti,A.The usefulness of metrics in the quantification of speech rhythm[J].Journal of Phonetics,2012,(3).

[26]Vicenik,C. & Sundara,M.The role of intonation in language and dialect discrimination by adults[J].Journal of Phonetics,2013,(5).

[27]吴宗济.普通话字调与语调在语音处理上的问题[A].中国社会科学院语言研究所语音研究室.语音研究报告[C].1982.

[28]李爱军.普通话韵律短语的时长特征分析[A].中国社会科学院语言研究所语音研究室.语音研究报告[C].1998.

[29]王洪君.试论汉语的节奏类型—松紧型[J].语言科学,2004,(3).

[30]许希明.汉语声调支点节奏与英语重音支点节奏[J].解放军外国语学院学报,2013,(5).

[31]张洪明.韵律音系学与汉语韵律研究中的若干问题[J].当代语言学,2014,(3).

[32]Pierrehumbert,J.B. & Beckman,M.E.Japanese tone structure[M].Cambridge,MA:MIT Press,1988.

[33]Xu,Y. & Sun,X.Maximum speed of pitch change and how it may relate to speech[J].Journal of the Acoustical Society of America,2002,(3).

[34]Tseng,C.-Y.,Pin,S.-H.,Lee,Y.-L.,Wang,H.-M. &Chen,Y.-C.Fluent speech prosody:Framework and modeling[J].Speech Communication,2005,(3-4).

[35]许希明.英汉语节奏类型对比研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2018.

[36]Van Santen,J.P.H. & Shih,C.Suprasegmental and segmental timing models in Mandarin Chinese and American English[J].Journal of the Acoustical Society of America,2000,(2).

[37]Xu,Y. & Wang,M.-L.Organizing syllables into groups——Evidence from F

and duration patterns in Mandarin[J].Journal of Phonetics,2009,(4).

[38]Liu,Z.,Xu,Y., & Hsieh,F.Coarticulation as synchronized CV co-onset——Parallel evidence from articulation and acoustics[J].Journal of Phonetics,2022,(90).

[39]端木三.谈超音步[J].韵律语法研究,2018,(2).

[40] 冯胜利. 北京话是一个重音语言[J]. 语言科学,2016,(5).

[41]张吉生.也论汉语词重音[J].中国语文,2021,(1).

[42]Xu,Y. & Liu,F.Tonal alignment,syllable structure and coarticulation:Toward an integrated model[J].Italian Journal of Linguistics,2006,(18).

[43]Lin,H. & Wang,Q.Mandarin rhythm:An acoustic study[J].Journal of Chinese Linguistics and Computing,2007,(3).

[44]Mok,P.On the syllable-timing of Cantonese and Beijing Mandarin[J].Chinese Journal of Phonetics,2009,(2).

[45]Li,Y.Timing and Melody :An Acoustic Study of Rhythmic Patterns of Chinese Dialects[D].Ph.D.University of Victoria,2015.

[46]Boersma,P. & Weenink,D.Praat,a System for Doing Phonetics by Computer[Z].http://www.praat.org[version 6.0.05].2015.

[47]Xu,Y.ProsodyPro — A tool for large-scale systematic prosody analysis[Z].In Tools and Resources for the Analysis of Speech Prosody.Laboratoire Parole et Language,Aix-en-Provence,France.ProsodyPro5.3.2.http://www.phon.ucl.ac.uk/home/yi/ProsodyPro/.2013.

[48]钱乃荣.吴语声调系统的类型及其变迁[J].语言研究,1988,(2).

[49]Jun,S.A.Prosodic Typology Revisited :Adding Macro-Rhythm[A].Proceedings of the 6th International Conference on Speech Prosody[C].Shanghai,2012.

[50]潘文国.字本位与汉语研究[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

[51]林茂灿.语调理论与汉语语调[A].中国社会科学院语言研究所语音研究室.语音研究报告[C].2005.

[52]周韧.争议与思考:60年来汉语词重音研究述评[J].语言教学与研究,2018,(6).