基于损伤的多层冷弯薄壁型钢结构房屋抗震性能及设计方法*

褚云朋 钟 燕 罗 萍

(西南科技大学,四川绵阳 621010)

多层冷弯薄壁型钢住宅结构体系在国内研究及应用刚起步,此类结构具有明显分散承载及空间整体性等特点,不能简化为平面受力体系,故抗震设计规范上规定的相关设计方法不再适用;国内外学者对低层住宅开展了模拟地震振动台试验、现场实测、有限元分析等大量研究[1-3];对多层住宅体系开展了精确化有限元建模分析,给出了层间位移角限值,并提出了构造加强措施[4],但该方法很难模拟构件间接触、自攻螺钉连接退化等力学性能,而采用过多的假设会导致模拟失真,限制该结构体系的大量推广应用。为将其应用于多层住宅体系中,学者们对受力较大的拼合加强后角柱和单层组合墙体进行了试验研究,研究成果可指导房屋结构设计[3,5]。但基于多层住宅的墙体未开展研究,结构的抗震设计方法还未形成。在结构体系由低层用到多层中时,标准[6-7]给出了用于8度及以下地区的限制条件,但未给出明确的抗震设计方法。根据低层房屋振动台试验得到的震损特征、累计损伤及周期变化的相关结论,结构经历地震后损伤的性能可采用地震前后刚度退化引起周期变化来评价[8],结构损伤指数可借鉴钢框架损伤等级与允许损伤指数间关系的方法来实现[9-12]。

结合低层房屋振动台试验中连接上下层间协同工作的抗拔锚栓未失效的结论,考虑通过在楼层连接处采用加强部件或改用双螺帽锚栓等进行构造加强[13],使房屋在地震作用下的破坏依然发生在墙体上,这将使多层房屋的震损特征与低层房屋相同。同时在9度罕遇地震作用下结构发生轻微破坏,依据震后频率的改变作为损伤判据,当结构遭遇地震强度高于9度时,可依据层间位移角是楼层梁、组合墙体、墙体-楼板连接等部件弹塑性变形的结果来判断结构的安全可靠性。

利用国内学者开展的足尺房屋振动台试验结果[1-3],此类结构具有明显的空间整体作用,单个部件的极限位移角多小于整体楼层的极限位移角,故以双层墙体的位移角作为限值指标,具有较高可行性。结合笔者开展的双层组合墙体及组合墙体-楼板节点试验[14],分析得到不同损伤等级的顶层位移角、层间位移角允许限值、允许损伤指数,建立结构五类损伤等级、震损特征与允许损伤指数三者间的对应关系,形成评定结构在水平地震作用下的损伤判据。利用SAP 2000中Pivot连接单元模拟墙体并进行简化,建立结构简化力学分析模型,计算其在不同地震强度作用下的抗震性能,得到表征结构损伤状态的损伤指数、层间位移角等指标,利用本文所得损伤判据评定结构损伤等级,调整Pivot连接单元中墙体恢复力骨架曲线的特征值,在满足结构“三水准”抗震设防要求下完成结构抗震设计,获得基于损伤的抗震设计方法。

1 振动台试验损伤参数确定

结构损伤指标最直接获取方式就是依据房屋的模拟地震振动台试验,国外未进行此类试验,国内完成了五栋足尺低层房屋振动台试验结果[1-3]。其中3栋的振动台试验结果见表1所示,试验1为一栋3层房屋,试验2为两栋2层房屋,龙骨强度为350 MPa,试验3为两栋2层房屋,龙骨强度为550 MPa。试验结果表明,结构在罕遇地震作用下多发生轻微破坏。结构层间位移角、顶层位移角、频率变化(通过频率变化可计算得到允许损伤指数等参数)均可从振动台试验中得到,其作为结构损伤的判据具有很高准确性。

1.1 墙体损伤等级

根据GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》[15]、GB/T 24335—2009《建(构)筑物地震破坏等级划分》[16]以及国内外结构性能水准划分标准,将多层房屋在地震作用下的破坏程度共分为5级:基本完好、轻微破坏、中等破坏、严重破坏和倒塌。双层组合墙体试验中主要包括楼层连接处部件的损伤、抗拔件上螺钉失效,楼层连接处水平侧移及上下层墙段损伤,面板与龙骨连接的螺钉的失效。结合笔者开展的“双层墙体试验”所得破坏特征及试验数据[17],可得到:

1)墙体侧移达到层高5 %时,对应双层墙体顶部所加侧移为15 mm,试件处于弹性工作阶段,刚度退化不明显,墙体完整性好,破坏轻微,无需修复,符合“小震不坏”条件。

2)墙体侧移达到层高10 %时,对应双层墙体顶部所加侧移为30 mm,抗拔件上的螺钉发生倾斜,但未滑移,面板与龙骨间螺钉发生滑移,但小于螺钉直径;面板仅限于洞口等部位局部挤压破坏,通过更换相应部件方式来达到修复墙体目的,符合“中震可修”条件。

3)当墙体加载到极限荷载时,虽楼层梁及配套加劲件压屈,墙体刚度退化严重,抗拔锚栓倾斜且端部抗拔件上螺钉滑移量小于螺钉直径,但锚栓未失效,墙面板不发生整体脱落,墙体依然可承载,符合“大震不倒”条件。

4)对采用双螺帽且抗拔锚栓增至5个的双层墙体,对比按照标准[6]设置抗拔锚栓的墙体[17]可知:墙体承载性能会改善,抗破坏能力有一定提高,但也仅是延缓墙体在楼层连接处的破坏,达不到提高楼层连接处抵抗破坏的目的,最后破坏仍发生在楼层连接处。因此破坏准则为抗拔件上螺钉失效,加载到破坏状态时,楼层连接处会发生较大层间侧移角。

5)增设层间加强部件后,当加载到破坏阶段,发生破坏时,楼层连接处产生的层间位移角远小于单层墙体侧移角。破坏会出现在上下层墙段而不出现在楼层连接处,故极限状态时破坏特征与单层墙体完全相同,结构抵抗水平地震作用时抗力可采用标准[6]推荐的方法,以墙体抗剪承载力作为房屋结构设计的承载条件。

1.2 组合墙体-楼板节点损伤参数

结构设计要保证“强连接弱杆件”构造要求,笔者按标准[6-7]设计了14个试件[18],在楼层连接处楼板连续,墙段分为上层和下层,在梁端往复荷载作用下,加载到60 mm时,即楼板与墙体间转角达到1/20时,试件几乎处于弹性阶段;破坏时连接处抗拔锚栓不失效仍可继续工作,墙面板采用横向拼接时,拼接区域离顶底梁的距离不小于500 mm,以避免螺钉脱落造成面板与墙架柱分离。

2 多层房屋损伤状态评定

2.1 多层房屋损伤判据建立

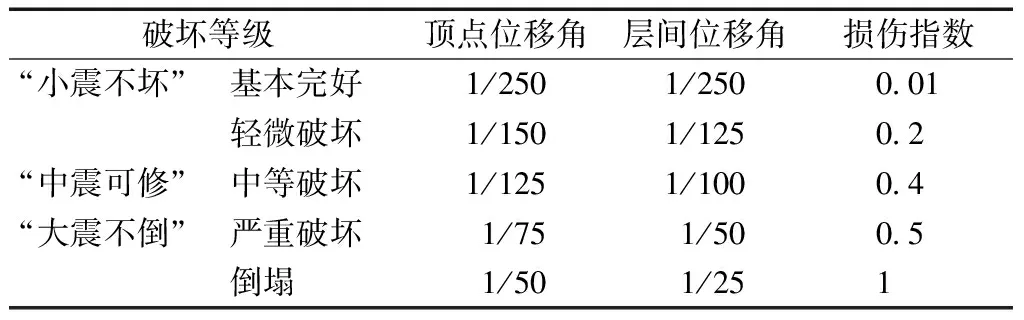

分析国内外相关研究文献得到结构基于损伤的抗震设计方法判据(表2)。结合结构抗震“设防三水准”目标,即结构经历地震后基本满足正常使用、可修、不倒塌设防要求。

表2 不同震害等级对应的损伤指标

1)正常使用:结构处于无损或轻微破坏状态,面板与墙架连接处螺钉倾斜、螺钉孔处板材受挤压等轻微破坏,但对结构的整体性能影响小,结构几乎保持原有的强度和刚度。

2)震后可修:墙面板局部破裂、拼接处错位;螺钉连接处发生挤压造成孔洞变大,石膏板及OSB板换孔位更换螺钉后仍可继续使用,石膏板面裂缝未形成通缝,采用砂浆抹平继续使用,楼层连接处锚栓略有倾斜,抗拔件上螺钉沿栓杆轴向发生滑移,但滑移距离小于螺钉直径。

3)严重破坏和不倒塌:结构遭受高于9度罕遇地震作用时底层及顶层侧移角超限,结构发生明显的二阶效应,加速了底层抗拔件上螺钉的失效。面板大多脱落,上下楼层连接处抗拔锚栓严重倾斜,墙架柱上螺钉孔变大致使螺钉拉脱,锚栓仍可协调上下层墙段工作,楼层梁及配套加劲件压屈严重,结构承载体系发挥作用不明显,结构临近倒塌。

2.2 多层房屋损伤评定方法

根据等代拉杆法建立结构简化力学分析模型,基于结构计算简图,采用SAP 2000建模计算可得到震前震后周期,通过周期变化计算得到损伤指数,将计算得到结果与允许损伤指数[DM]进行对比,判断结构所处损伤状态。通过改变组合墙体数量及Pivot单元中的恢复力骨架曲线特征值,实现改变计算损伤指数的目的,依据抗震规范[15]的“设防三水准”要求完成结构抗震设计。利用计算式(1)通过有限元计算得到结构损伤指数DM,依据式(2)可评估房屋安全可靠性。其中fintial、ffinal分别为结构遭受地震作用前、后的频率。

DM=1-fintial/ffinal

(1)

DM≤[DM]

(2)

采用有限元软件建模分析时结构经历地震作用前后的模态,地震作用前刚度选择零初始条件,地震作用后选择非线性工况终点刚度。最终通过不同工况下模态分析,得到结构在经历地震作用后的周期,即结构自振周期和受损后周期。

3 结构抗震设计步骤

GB 50011—2010[16]中规定在进行建筑抗震设计时,结构需进行二阶段抗震设计。通过对构件截面承载力及结构在罕遇地震作用下弹塑性变形验算,获得结构基于损伤抗震设计方法步骤如下:

1)确定结构在抗震设防烈度下的损伤DM值,以及不同峰值加速度下的层间位移角、顶层位移角等指标。

2)确定组合墙体的恢复力骨架曲线,对结构进行基于简化力学模型的建模,进行模态分析及地震作用下的结构响应。

3)进行结构在罕遇地震作用下的弹塑性变形验算,获得结构层间位移角、顶层位移角以及地震作用前后周期。

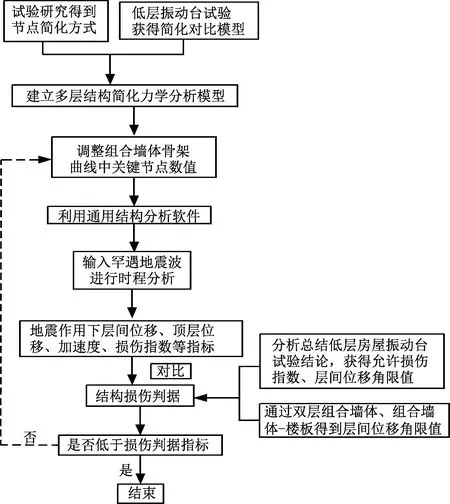

4)计算结构损伤量,对比允许损伤指数以及层间位移角、顶层位移角等限值。当计算得到的损伤指数大于允许损伤指数时,结构不满足要求,调整组合墙体骨架曲线特征值,重新计算,若计算损伤指数小于允许损伤指数则结构安全,但若计算损伤指数过小,则虽计算结果安全但不经济,应调整组合墙体中恢复力骨架曲线特征值。基于结构简化力学分析模型的抗震设计方法流程见图1。

图1 设计流程

4 算例分析

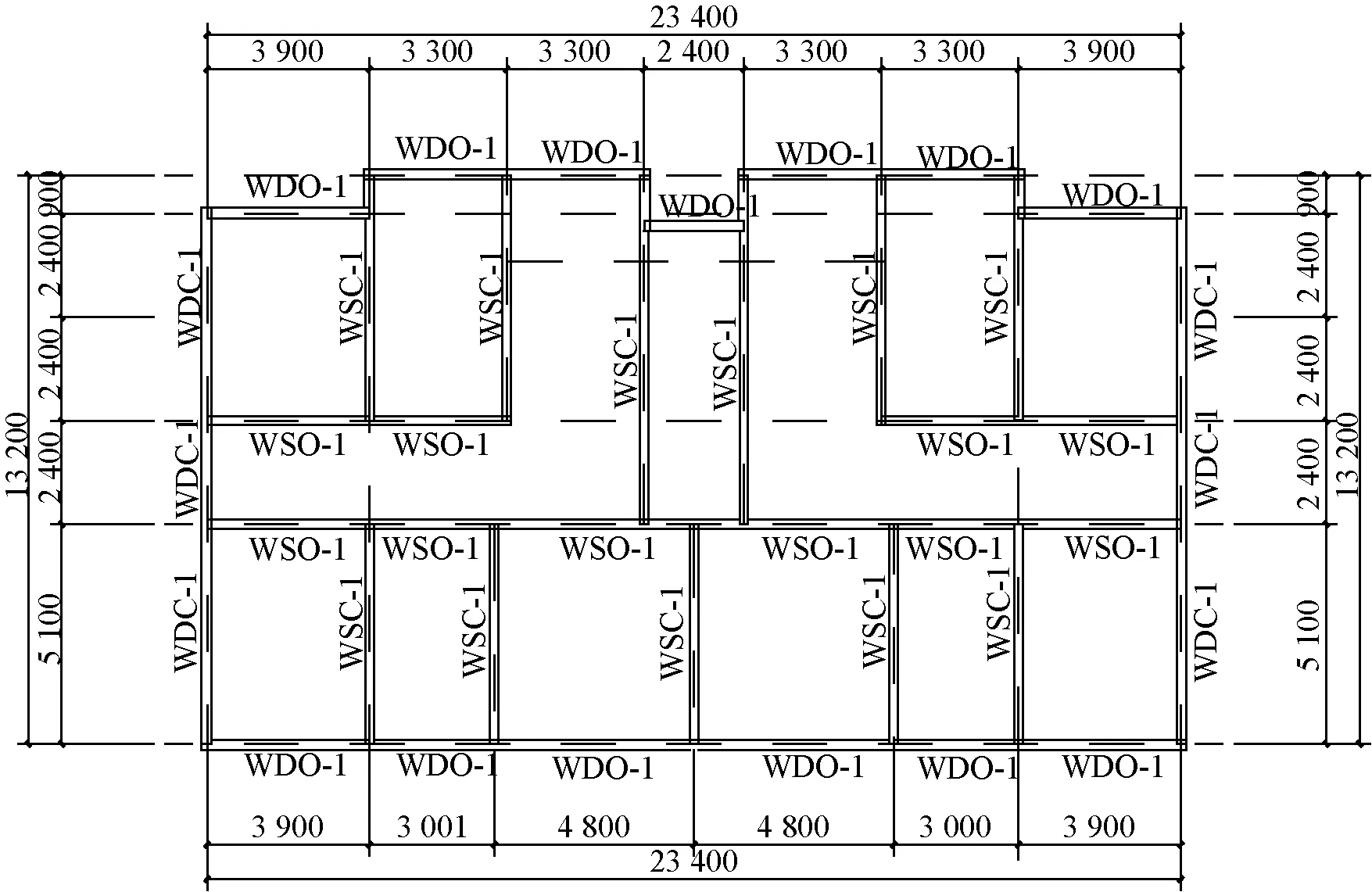

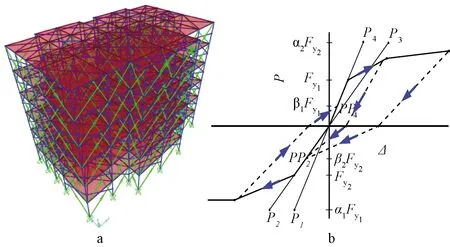

某多层房屋住宅平面建筑布置见图2所示,建筑长度为2.4 m,宽度为13.2 m。通过SAP 2000建立4~6层房屋简化模型,层高均为3 m,见图3a。模型中墙体连接采用Pivot连接单元,其恢复力骨架模型见图3b。恢复力骨架模型中的滞回规则和Pivot参数确定参照文献[19]。墙架柱采用单、双柱形式,单柱采用C型截面柱,双柱则由背靠背的两根C型截面柱组成,C型截面柱尺寸为89 mm×35 mm×1 mm。框架柱采用□200×10,梁均为H160×160×7×10。楼面恒载1.42 kN/m2,活载2.00 kN/m2,屋面恒载0.42 kN/m2,屋面活载0.50 kN/m2。Ⅱ类场地,设计地震分组为第二组,场地特征周期为0.40 s,结构阻尼比为0.04。地震波选取El centro波,在模型中分别输入7度310 cm/s2(0.15g)、8度310 cm/s2(0.2g)、9度620 cm/s2(0.4g)的罕遇地震波作用,对模型进行不同烈度地震作用下的时程分析。

墙体编号中,W为双面腹板墙体;D为墙体立柱为双柱;S为墙体立柱为单柱;C为普通墙体;O为开洞墙体;1为有斜撑墙体;2为无斜撑墙体。

a—结构简化分析模型;b—Pivot恢复力骨架模型。

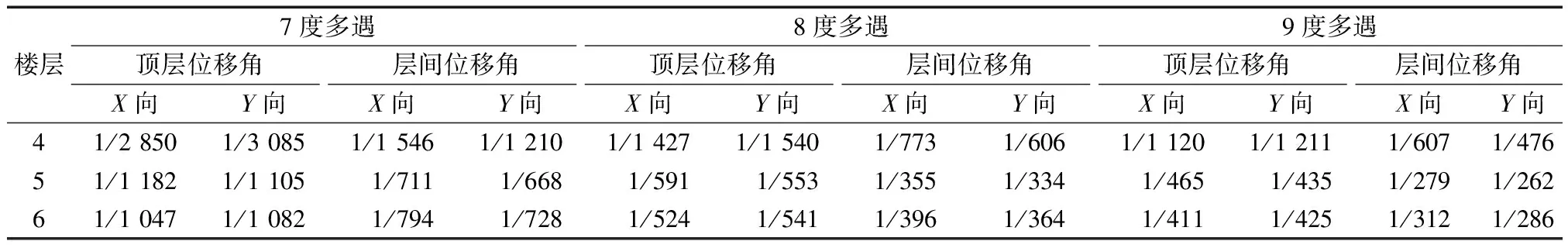

4.1 多遇地震作用下层间位移角分析

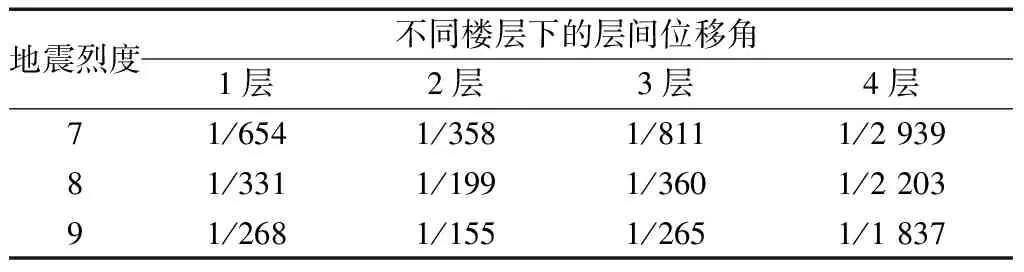

通过有限元计算得到7~9度多遇地震作用下房屋的顶层位移角和层间位移角(表3),可看到:1)随地震波输入峰值增大,层间位移角变大。因结构抗侧刚度未改变,层间位移角并不随层数增多而增大。2)层间位移角均小于规范[15]规定的弹性层间位移角限值(1/250),结构处于弹性工作阶段。结构在罕遇地震作用下,依据《规范》[15]规定的多高层钢结构的弹塑性层间位移角限值为1/50,但相关学者提出罕遇地震作用下层间位移角限值为1/100,这是因为多层房屋层间位移过大将造成严重损伤,故限值取为1/100。由于计算模型层高为3 m,故罕遇地震下层间位移限值应为30 mm。

表3 房屋多遇地震作用层间位移角计算结果

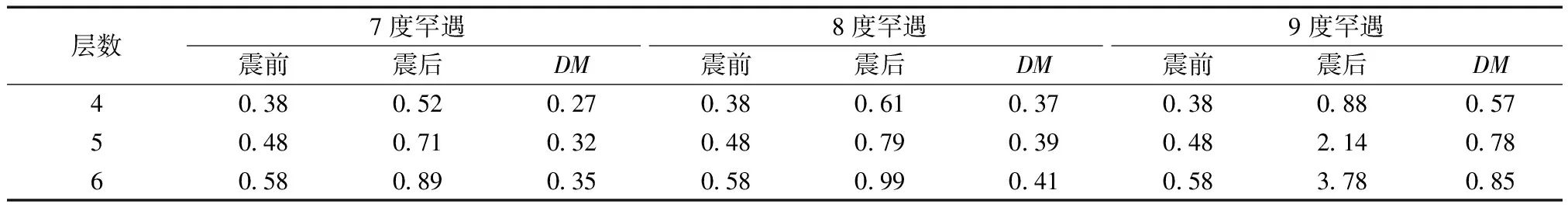

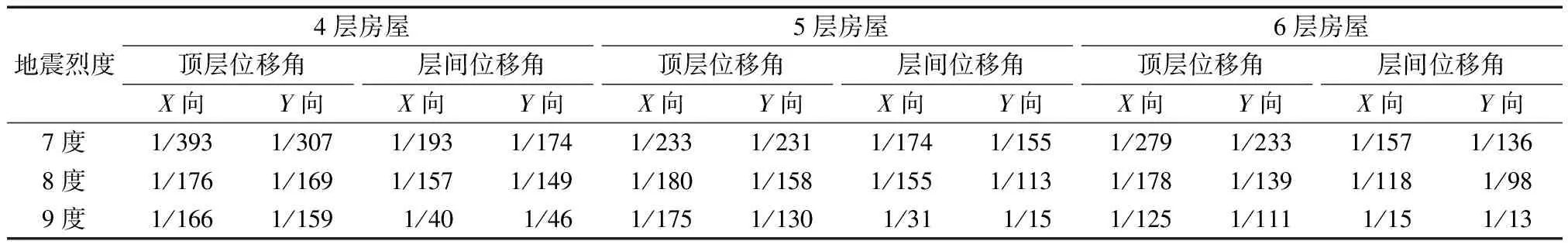

4.2 罕遇地震作用下结构损伤分析

结构自振周期、地震作用后的受损周期及结构损伤指数见表4,表中震前和震后分别代表震前振动周期(结构自振周期)和震后振动周期。结构顶层位移角及层间位移角见表5。从表4、表5与表2对比可看出:1)7度及8度罕遇地震作用下结构发生“中等破坏”,顶层位移角小于限值(1/100),满足“中震可修”。2)8度罕遇地震作用下,4层及5层层间位移角接近限值,6层则超过限值,房屋发生“中等破坏”。相同地震强度下,随层数增加,层间位移角及顶层侧移角均增大,故考虑在底层加设层间加强部件,以便能更好满足“中震可修”的目标。3)9度罕遇地震作用下,层间位移角均超过“严重破坏”限值,应用此类房屋到9度设防区时,必须进行层间加强,以满足“大震不倒”的设防要求。4)顶层位移角在9度罕遇地震时超过“中等破坏”限值,但顶层位移角过大会加大底层抗拔件上螺钉的破坏,因此应采用双螺帽锚栓,根据层间位移角值,在底层增设加强部件[20]以及加大底层墙体截面高度和墙板厚度,在不增设墙体情况下提高结构抗侧能力。5)层间位移角在9度罕遇地震作用下均超过限值,层数越多,最大层间位移值越大。7度罕遇作用下,4层房屋X向层间位移角较6层房屋减小80%,Y向减小74%。6)7度及8度罕遇地震作用下,4层和5层的层间位移角均未超过限值,但8度时,5层的层间位移角接近限值,而6层的层间位移角已超过限值。

表4 不同层数房屋结构损伤指数

表5 罕遇地震作用下顶层位移角及层间位移角

4.3 层间构造加强后可行性分析

当地震烈度为9度时,房屋会发生中等甚至严重破坏,故拟采用层间构造加强来提高其抗侧能力,减轻房屋破坏程度。层间桁架加强部件置于上下层墙体之间,用自攻螺钉连接。层间加强部件在9度地震作用下的抗剪性能见文献[21]。在轴压力为60.6 kN时,当水平方向加载到30 kN时水平侧移仅为20 mm,对应层间位移角为1/50;每片墙体采用2个层间加强部件,层间位移角可较好控制在1/250内,确保地震作用下上下层墙体在楼层连接处处于弹性状态工作,将破坏点转移到单片墙体上,使楼层连接处的抗拔件自攻螺钉仅承受剪力作用,可避免螺钉快速失效,进而提高整体墙体结构抵抗水平地震作用的能力。

表6为4层结构房屋在加设层间加强部件后的层间位移角情况。可看出:1)其最大值在第二层,各级罕遇地震作用下仅发生“轻微破坏”,结构抗震能力明显提高。2)层间构造加强后,7度到9度罕遇地震作用下4层层间位移角分别较加强前减小51%、25%、70%,结构整体性明显增强,采用层间构造加强措施,效果明显。

表6 4层房屋加设加强部件后层间位移角

5 结束语

依据结构分散承载且具有明显空间整体性的特点,引入结构整体损伤指数,建立结构在地震作用下的损伤判据,依托获得的结构力学计算简图计算损伤量及地震响应,在满足“三水准”抗震设防要求下完成结构抗震设计,形成多层房屋基于损伤性能的抗震设计方法。

1)依据国内外低层房屋振动台试验结论,双层组合墙体试验及组合墙体-楼板节点试验结论,建立五类不同损伤等级下的震损特征、损伤等级与允许损伤指数三者间的对应关系,得到不同损伤等级的顶层位移角、层间位移角允许限值,形成评定多层结构在地震作用下的损伤判据。

2)利用SAP 2000中表征墙体损伤的Pivot单元,开展基于整体结构力学计算简图的抗震性能分析,得到结构在7度多遇~9度罕遇地震作用下的抗震性能,以及通过损伤指数和层间位移角判断结构所处的损伤状态;并依据墙体恢复力骨架曲线特征值与墙体损伤间的关系,完成结构在满足“三水准”抗震设防要求下的抗震设计,获得结构基于损伤的抗震设计方法。

3)7度、8度罕遇地震作用下,结构发生中等破坏,随房屋层数增加,层间位移角逐渐接近限值,6层时层间位移角超过“中震可修”限值。9度罕遇地震作用下层间位移角超过“严重破坏”限值,故当结构用于9度设防区时,需采用加强部件对层间位移角较大楼层进行增强,以满足“大震不倒”的要求。顶层位移角超过“中等破坏”限值,其值过大会导致底层抗拔件上螺钉受拉剪作用而过早破坏,故锚栓应采用双螺帽构造,抑制锚栓倾斜,以加强抗拔件与底梁协同工作能力。

4)为更好满足“三水准”设防要求,通过增加桁架加强部件能提高结构的抗侧能力,明显使结构的层间位移角减小。