试论《四库总目·经部·乐类》收录特色 及其音乐思想

温显贵 樊 丹

作为清代音乐资料的汇集,《四库总目·经部·乐类》是清代雅乐文献和乐学思想最为集中之处,但目前为止,学界对其研究并不多见。最早的一篇是欧兰香副教授的《论纪昀及四库馆臣的音乐思想》,介绍了《四库全书》中的音乐文献和纪昀及四库馆臣的音乐观念,并对之做出了评价。其中提出的四库馆臣的音乐思想主要表现为以下3 种基本观点:1.崇雅黜俗;2.厚古薄今;3.重道轻技。后有相关论文在欧文的基础上进一步阐释,但总体来说并无新见。郑州大学的陈艳教授写作的《〈四库全书〉视域下音乐文献考略》一文较为详尽地考察了《四库全书总目》中的音乐目录分见于经、史、子、集各部的具体情况。2021年在这个领域新出的硕士论文仅有1 篇,即西安音乐学院梁华颖硕士的《〈四库全书总目〉中的音乐文献编纂研究》。其“文章主要从目录学的视角,对《四库全书总目》中音乐文献的收录、分布、分类部次及著录等内容进行分析与探讨,并站在用户的角度,对其中音乐文献的检索利用问题提出个人观点”,是目前为止,研究较为全面的一篇文章。综上所见,对《四库总目·经部·乐类》的研究尚有空间。本文拟从《四库总目》经部大序、乐类小序和64 部乐类文献的提要及各部分按语出发,分析《四库总目·经部·乐类》的收录标准、特色及其中蕴含的有清一代的音乐思想。

一、《四库总目·经部·乐类》的 收录标准

不同于前代目录书对“经部·乐类”的收录范围之广,《四库总目·经部·乐类》仅在正目著录22 部、存目著录42 部乐学文献,考察发现收书仅限于考辨雅乐、律吕之作,而其他乐学文献则归入《子部·艺术类·琴谱之属》《子部·艺术类·杂技之属》《集部·词曲类》。为何要以这样的方式归类乐学文献呢?原因可以在《经部·乐类》小序中找到。

四库馆臣在《经部·乐类》小序中明确指出“乐类”的一大特殊性:有名无实。因《乐经》在西汉时已不见传于世,馆臣们考证后否认《乐经》实有文本。他们认为乐的纲目存在于《礼记》,歌词详具于《诗经》,乐谱为伶官所传。作为六经之一,与其他的五经相比,“乐”是有经书之名,而无经书之实。出于这一特殊性的考虑,从《汉书·艺文志》开始,后代目录书中,“经部·乐类”的收录呈现了混杂的局面,但凡关涉音律的书籍,都著录到了“经部”,而非“艺术”之类的类目。“顾自汉氏以来,兼陈雅俗,艳歌侧调,并隶《云》《韶》。于是诸史所登,虽细至筝、琶,亦附于经末”,也就是说,自《汉书·艺文志》以来,历代目录书的“经部·乐类”均呈现了雅俗不分、名实难副之象。

为了使《经部·乐类》的收录名副其实,就必须在其收录标准上做出调整。考察《乐类》小序,可以发现四库馆臣的分类思想:

今区别诸书,惟以辨律吕、明雅乐者,仍列于经。其讴歌末技,弦管繁声,均退列杂艺、词曲两类中,用以见大乐元音道侔天地,非郑声所得而奸也。

即《经部·乐类》应唯存“辨律吕、明雅乐”的雅乐文献;所谓“讴歌末技,弦管繁声”均应退列《子部·艺术类》与《集部·词曲类》。

考察《子部·艺术类》与《集部·词曲类》,可以发现,《子部·艺术类》小序中认为后世琴谱是“后世俗工拨捩,率造新声,非复清庙生民之奏,是特一技耳”;《杂技之属》的按语中又评价前代目录书入《羯鼓录》《乐府杂录》为“经部·乐类”是“雅郑不分,殊无条理”。可见《子部》的乐学文献是被作为“新声”“郑声”来看待的;而《集部·词曲类》小序中的乐学文献则被看作“乐府之余音、风人之末派”。也就是说,“《四库全书总目》的分类正是古代‘乐’‘音’‘声’三分理论的体现:《经部·乐类》是‘乐’的类属,《集部·词曲类》是‘音’的类属,而《子部·艺术类》则是‘声’的类属”。这一层层递进的音乐分类观念正是基于“乐”“音”“声”三分理论。

“乐”只收录“雅乐”,是雅俗分立的传统音乐观的体现,而在外在表现形式上,作为“乐府之余音”的“音”与作为“讴歌末技,弦管繁声”的“声”分立,则又“正式标志雅、俗两界,俗乐中又有器乐与声乐文献的分野”。

综上,可知《四库总目》对乐学文献的收录标准是:雅乐文献入《经部·乐类》,俗乐之声乐文献入《集部·词曲类》,俗乐之器乐文献入《子部·艺术类》。

二、《四库总目·经部·乐类》的 收录特色

《经部·乐类》著录书籍22 部,其中包含北宋2 部,南宋1 部,元代3 部,明代3 部,清代13 部。《经部·乐类》存目著录书籍42 部,其中包含明代26 部,清代16 部。详考这64 部著录和存目文献,可以发现几点明显特色:1.北宋以前乐学文献全无收录;2.收录宋元乐学文献较少而明清文献较多;3.明清乐学文献中,著录重清代、存目重明代。这些特色反映了清中期编写《四库总目》时,历代乐学文献的存佚情况与《四库总目·经部·乐类》的收书倾向。以下就这些特色作进一步分析。

(一)北宋以前乐学文献完本无传以致全无收录

《四库总目·经部·乐类》正目与存目中,距今年代最远者为北宋仁宗景祐五年(1038)成书的《皇祐新乐图记》,在为其后成书的陈旸《乐书》撰写的提要中,四库馆臣在指摘缺谬后道:“然唐以来,乐书无传,北宋乐书惟《皇祐新乐图记》及此书存耳。遗文绪论,条理可征,又安可以一眚废耶?”由上可知,在编纂《四库全书》时,馆臣可见到的“辨律吕、明雅乐”的乐学文献已无北宋以前者。

查诸《元史艺文志辑本》,其《经部九·乐类》中所存已无两宋者。查诸《中国音乐书谱志》,《四库总目》所谓的“辨律吕”者,包含在此书“音乐理论、历史”篇中的“律吕”部分,“明雅乐”者则包含在“音乐理论、历史”篇中的“乐论”部分。“乐论”部分,北宋以前者多出自《汉魏遗书钞》本、《玉函山房辑佚书》本、《汉学堂丛书》本、《百子全书》本等等,此4 种版本皆为《四库总目》成书后才辑佚或整理出的版本;“律吕”部分中北宋以前者亦多如此。可知北宋以前乐书无传,或言难传确实是客观存在的情况。

(二)收录宋元乐学文献较少而明清文献较多

关于宋代乐学文献的存佚情况,余作胜在《宋代散佚乐书整理与研究概论》一文中统计并分析道:“根据目录所载及古书古注之征引考索,宋代编撰的乐书约有230 余种,其中乐论类51种,律吕类23 种,琴书类(含琴谱)101 种,乐府、歌曲类30 种,乐谱类(不含琴谱)20 种,道乐类10 种。宋代是中国古代乐书撰述的高峰期,然而可惜的是,这些乐书传至今日者仅朱长文《琴史》、郭茂倩《乐府诗集》、陈旸《乐书》、姜夔《白石道人歌曲》等30 余种,其余尽皆散佚,未有完帙。”这一统计说明宋代乐书散佚达十之八九,散佚情况非常严重。而《四库总目》将乐学文献分列于《经部·乐类》《子部·艺术类·琴谱之属》《子部·艺术类·杂技之属》《集部·词曲类》4 处,余文中列出的今存的4 部书籍中,《琴史》列于《子部·艺术类·琴谱之属》,郭茂倩《乐府诗集》、姜夔《白石道人歌曲》均列于《集部·词曲类》,惟陈旸《乐书》列于《经部·乐类》。可见是散佚严重导致宋元乐学文献完本流传较少,收录自然也少。

及至元朝,虽然元世祖忽必烈初始“积极推行‘汉法’,热衷于新的礼乐建设”,但“几次重大事件发生后,元廷对汉族传统意义上的礼乐文化建设呈现出了明显的降温趋势,并直接影响到忽必烈之后的几代帝王。乐工乐户的社会地位和经济地位迅速下降”。在“辨律吕、明雅乐”的乐书上,“有元一代,著述尤稀”也就不足为奇了。查诸《元史艺文志辑本》,其《经部九·乐类》中存者仅有以下6 本2 篇:余载《皇元韶午九成乐谱》一卷、刘瑾《律吕成书》二卷、熊朋来《瑟谱》六卷、张仲寿《琴谱》一卷、陶宗仪《琴笺图式》、赵孟頫《乐原》及《琴原》1 篇、《律略》1篇。前三仍具载于《四库总目·经部·乐类》,《元史艺文志辑本》中后3 本2 篇中,张书“有《武林》本”、陶书“有《说郛》本”,赵书“有《松雪斋全集》本”,皆非单行本,或未为四库馆所采及。

《经部·乐类》收录的64 部文献中,明清两代共计58 部,占九成之多。细考原因,一是“中国古代历来有‘功成制礼作乐’的传统,而考订律吕是制礼作乐的前提。明清两朝虽然没有再出现北宋年间雅乐黄钟律音高标准六次改变的情况,但随着科学技术的进步,尤其是珠算工具的改进和珠算技术的完善,乐律学的理论和实践臻于精细成熟”,在这个大背景下明清时期出现大量“辨律吕、明雅乐”的乐学文献,其中更是出现了解决了三分损益法“黄钟无法还原”问题的朱载堉的《乐律全书》。加之明清两代,官私刻书的兴起,更加有利于书籍的保存与传播,成书于清中叶的《四库总目》在《经部·乐类》收录以明清为主便是基于这一现实。

(三)明清乐学文献中,正目侧重清代、存目侧重明代

《经部·乐类》在正目著录22 部乐学文献,其中明代3 部,清代13 部;在存目著录书籍42 部,其中明代26 部,清代16 部。从数量占比中明显可以看出正目重清代,存目重明代。这一收录特色与明清两代乐学文献集中的议题有关。

明清雅乐文献集中在三大议题:“一是对三分损益法‘黄钟无法还原’问题的解决。这方面的最高成就当推明代朱载堉的《乐律全书》……;二是围绕《律吕新书》而展开的争论……;三是关于乐律古义的研究。”正是由于明代中后期出现了朱载堉所著的《乐律全书》,其书提出的“新法密率”解决了乐律学中千年未解的‘黄钟无法还原’的问题,而存目的明代乐学文献多在律吕部分受到指责,即此前律吕之书关于乐律部分皆不及《乐律全书》算律之精确,这是明代律吕文献被黜落存目的原因之一。其二,明代心学大盛,学风空疏,在乐学文献的撰作上,多无师承,在乐律古义的研究上,或是根柢不明、变乱古义;或是依文为训,无所发明。在重视考据的清儒看来,这显然是不足以被正目著录的。

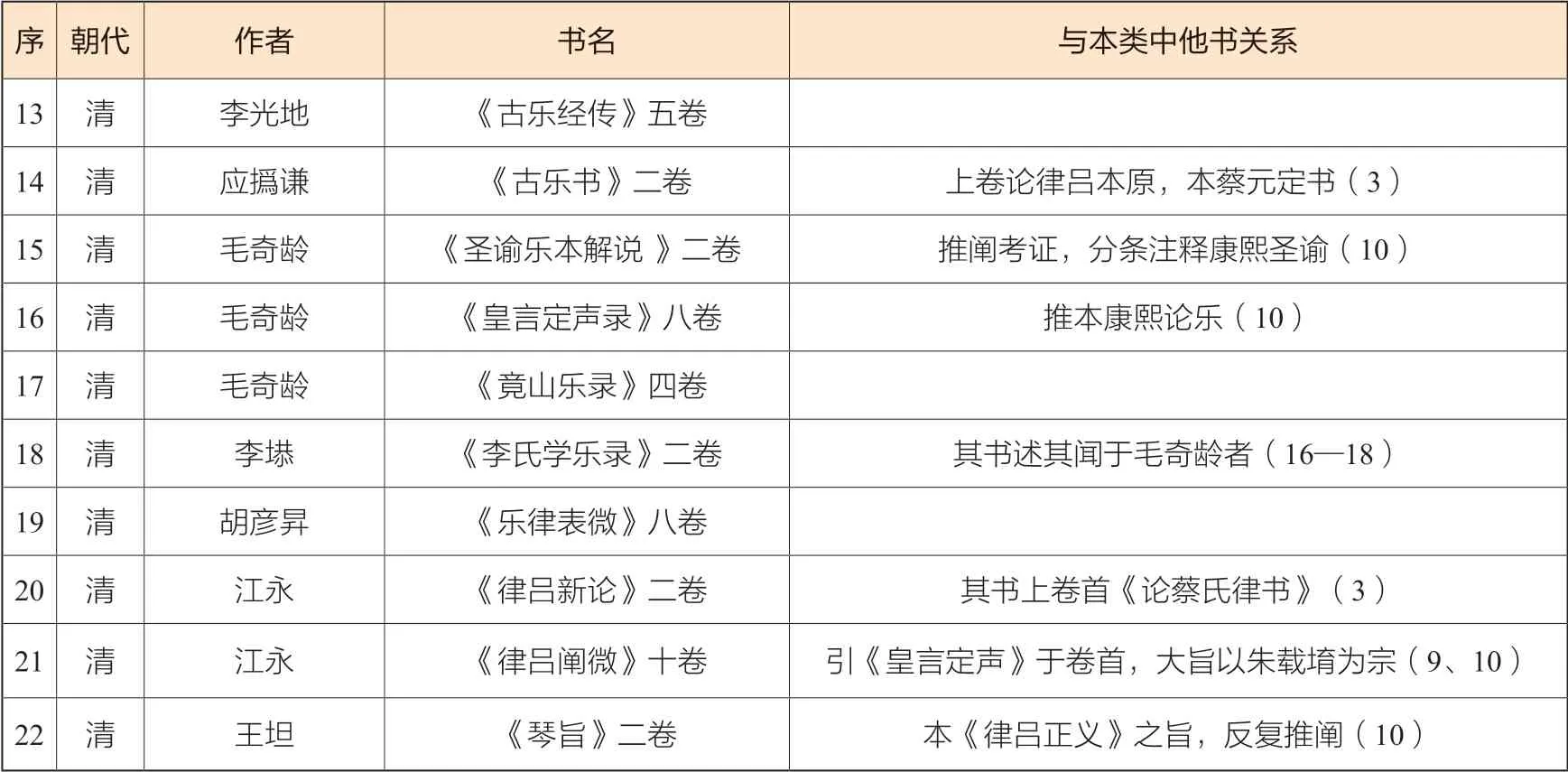

而在正目中,清代著录之所以多达六成,其原因可从排序和著录文献的具体取向窥见。清代部分著录的第一部即为清圣祖诏修的《钦定律吕正义》五卷,又高宗遵奉其祖,接续而敕修《御制律吕正义后编》、《钦定诗经乐谱》三十卷附《乐律正俗》一卷,这3 部官修礼乐专书皆存于正目。清代异族入主,重视发明,有清一代是礼乐建设的高峰。清圣祖又喜算律,其诏修的《钦定律吕正义》不仅是一部乐学文献,且是指导清代礼乐建设的重要指南。皇权加持之下,如毛奇龄的《圣谕乐本解说》《皇言定声录》皆推本康熙论乐,李塨《李氏学乐录》“皆述其闻于奇龄者”,江永《律吕阐微》“引圣祖仁皇帝论乐五条为《皇言定声》一卷,冠全书之首”,王坦《琴旨》“一一本《正义》之旨”。合计8 本,已占正目著录清代乐学文献的六成以上。其他5 本则多为考据之作,大多考核确当,议论精详,在前人的基础上有所发明,且其时“随着科学技术的进步,尤其是珠算工具的改进和珠算技术的完善,乐律学的理论和实践臻于精细成熟”,故而这一时间所成乐书也多符合清代求实的学风,四库馆臣严谨的取向。

综上可知,因为有皇权加持,重视乐律,《经部·乐类》多有收录推本官方礼乐专书的清代乐学文献;又兼清代学风严谨,算法较前代进步,确能发前人所未发,故而清代乐学文献入正目者较多。而明代律吕之书关于乐律部分皆不及《乐律全书》算律之精确,又心学大盛,学风空疏,在律吕本原、乐律古义的研究上,都疏舛甚多,故而多入存目。

三、《四库总目·经部·乐类》中 蕴含的清代音乐思想

《四库总目》作为清代官方敕修的目录学集大成之作,代表了有清一代学术思想的精粹。其中通过对《经部·乐类》的收录与各书提要的解读,我们可以概括出其中蕴含的“抑末扬本,去郑复雅”的雅乐为本思想、“厚古薄今,重道轻术”的厚古重道思想、“汉宋对立,各取所长”的理本兼重思想。这三大音乐思想标志着清代音乐学走向成熟。

(一)抑末扬本,去郑复雅

在乐类小序中,四库馆臣提出了新的音乐文献收录标准,唯将“辨律吕、明雅乐”的音乐书籍归入经部乐类,将所谓“讴歌末技,弦管繁声”退列至《子部·艺术类·琴谱之属》《子部·艺术类·杂技之属》和《集部·词曲类》,“用以见大乐元音,道侔天地,非郑声所得而奸也”。从中可以窥见四库馆臣抑末扬本、去郑复雅的音乐思想,即以律吕雅乐为本,曲艺声歌为末,并希图通过一抑一扬来达到一去一复,即去“郑声”而复“雅乐”的目的。

部分乐书如熊朋来《瑟谱》之所以不入《子部·艺术类·琴谱之属》,而得以侧身《经部·乐类》的原因便说明了这一思想:

以上所录皆山人墨客之技,识曲赏音之事也。若熊朋来《瑟谱后录》《注浩然琴瑟谱》之类,则全为雅奏,仍隶经部乐类中,不与此为伍矣。

这一段出现在《琴谱之属》按语中的断言,也更加直接地表明了四库馆臣的态度,所谓“山人墨客之技,识曲赏音之事”与“全为雅奏”就是艺术与经术的区别,出于尊经的考虑,必得抑末扬本,去郑复雅。

即便在雅乐相关书籍中,这一区分也丝毫不紊,这一点可从存目书籍的提要窥见一斑。如明代张敉所撰《舞志》十二卷,馆臣在提要中评价:

大旨以韩邦奇《志乐》为本,而杂引史传以畅其旨,颇为详备。然多阑入后世俗乐,未免雅郑杂糅。至援《山海经》刑天舞干戚之类以证古义,尤为贪多嗜奇,择焉不精矣。

可见“多阑入后世俗乐”而“雅郑杂糅”是此书被黜入存目的原因之一。

又如清代孔贞瑄所撰《大成乐律》一卷,馆臣评道:

推洞箫七调以明三分损一、上生下生之旨,尤详于琴瑟谱。其节奏大概本之阙里庙中。其辨郑世子瑟以合宫命之别于旋宫之说,有五不可通,颇多订正。然谓乐亡而求诸俗,至以筝为瑟之遗制,未免乱郑声于雅乐矣。

这也明显流露出馆臣对其求俗入雅、“乱郑声于雅乐”的不满。

(二)厚古薄今,重道轻术

经部乐类正目和存目部分的最后,馆臣都各下案语,对其思想和态度都进行了较为直接清晰的抒发。正目部分的案语云:

天文、乐律,皆积数之学也。天文渐推渐密,前不及后。乐律则愈久愈失,后终不得及前。盖天文有象可测,乐律无器可凭也。……今所采录,多以发明律吕者为主,盖制作之精,以征诸实用为贵焉耳。

又存目部分的案语云:

乐为古制,宜遵古法。阮咸、荀勖之争不过尺之长短,房庶、范镇之争不过黍之纵横耳。宋魏汉津以徽宗指节定尺,明李文利以黄钟为长三寸九分,尽改古法,皆世衰而邪说作也。今于诡词新论悉斥不录,庶不失依永和声之本旨焉。

由上可知,馆臣出于“乐律无器可凭”、“愈久愈失”,对乐律学有一个的基本判断——“后终不得及前”。在这一判断下,馆臣对从古说、古经、古义、古制、古法出发的乐理更为推崇,而对于后世的一些新见则颇见排斥。这种厚古薄今的思想,不仅在案语中可以显见,从存目提要中也可发现。

如明代刘绩《六乐说》提要云:

至於钟磬等制,多据《博古图》以变乱古人旧说,尤不可训矣。

再如明代湛若水《古乐经传》提要云:

故以己所作者反谓之经,而《乐记》以下古经反谓之传。然古之度数,其密率已不可知。非圣人声律身度者,何由于百世之下暗与古合,而用以播诸金石管弦之器?若水遽定为经,未免自信之过矣。

又如明代季本《乐律纂要》提要云:

本承姚江之学派,其持论务欲扫涤旧文,独标心得。至于论礼论乐,亦皆自出新裁。一知半解,虽不无可取,而大致不根于古义。观其《自序》,亦言无所师承,以意考究而得之也。

存目提要中将许多存目书籍中独出心裁的新见斥为“臆撰”“臆断”“臆度”“臆见”,认为这些新见“变乱古人旧说”“不根于古义”“根柢不明”。但在四库馆臣看来,“依文为训,无所发明”“泥古而不知变通”也是不被正目著录而入存目的原因之一。这说明“四库馆臣也是注重原创性学术价值的。但他们对于创新所能容忍的空间是很有限的,就是要在原道、宗经、征圣的前提下,援据古义,有所发明而已。一旦抛开古制古法,甚或驳斥古法,独出心裁,就是四库馆臣所不能容忍的了”。

厚古薄今的思想之下,更衍生出一种重道轻术的思想。这一点主要体现在对琴谱的处理上,而轻视琴谱的缘由正如道光年间成书的《律吕賸言》中所说:“盖明以前琴谱不可得见矣,自明神庙时,松江陈爱桐、常熟严天池为唱。至国初,而弹琴者极为纯盛。然仅讲指法节奏,与乐律家判然为二。”也就是说指法节奏代表的今之“术”与乐律代表的古之“道”决然不同。而馆臣将所谓“讴歌末技,弦管繁声”退列至《子部·艺术类》和《集部·词曲类》,正显示了他们轻忽音乐技艺的倾向。这一倾向在存目提要中也可找到佐证。

如明代汪浩然《琴瑟谱》提要云:

浩然始末未详。自称“广东琼州府正乐生员”,殆乐生也。第一卷言琴瑟之制以及图说指法。下二卷则各分诸调。浩然能协琴瑟之声为八音,尝谱大成乐奏之广州学宫,湛若水尝为作记。其《自序》谓与其子合奏之。盖以专门世业,故言之特详耳。

汪氏另书《八音摘要》提要云:

是书凡二十五目。上卷自《历代乐议》《旋相为宫议》以下为十五目。下卷分列八音及舞图、歌谱为十目。大抵摭拾旧论,如制氏之记其铿锵而已。

再如明代袁应兆《大乐嘉成》提要云:

应兆字瑜石,江宁人。崇祯中举人,官休宁县教谕。明自洪武二十六年颁《大成雅乐》于天下,令学官依式制造。然奉行者或举或不举,其举者或久而废。故明之季年,休宁学尚不备乐。应兆乃与知县王佐考核定制,编为此书。实明一代享祭先师之乐谱,非一县之乐谱也。

汪浩然为专门世业的明代乐生,“尝谱大成乐奏之广州学宫”,而其《琴瑟谱》《八音摘要》竟不被正目著录,其书被评价为“大抵摭拾旧论,如制氏之记其铿锵而已”,明显是对乐谱的一种偏见。而袁应兆此书被评价为“实明一代享祭先师之乐谱,非一县之乐谱也”,却也仍入存目。这些一方面是出于厚古薄今思想之下,清代学者对于明代雅乐不够认可;而另一方面则还是因为重道轻术思想之下,馆臣过于重视发明律吕之道,却对音乐技艺之术颇为轻视。

(三)汉宋对立,各取所长

1.清代乐学史上的汉宋对立

《四库总目》经部大序中对汉学、宋学有这样的描述:“要其归宿,则不过汉学、宋学两家互为胜负。夫汉学具有根柢,讲学者以浅陋轻之,不足服汉儒也。宋学具有精微,读书者以空疏薄之,亦不足服宋儒也。消融门户之见而各取所长,则私心祛而公理出,公理出而经义明矣。”而在清代,以汉学、宋学治学门径的不同,也形成了两派学术的对立。

结合《四库总目》经部乐类中来分析,则可以归为两类:一是指清代的汉学家与清代的宋学家。就清代而言,而此时的关系主体分别指身处清代的汉学家与宋学家。二是指清儒自认或构建的汉儒与宋儒。下文中提及的清代乐学史上的对宋儒论乐的批判与《四库总目》的各取所长兼用这两组概念。

2.乐学史上对宋儒论乐的批判

清代考据学大盛,乐学属于经学,也受到一定的重视。《经部·乐类》正目著录的22 部书籍中,有13 部出自清朝;存目的42 部书籍中,也有16 部出自清朝。而这两个数据的截止年代都在乾隆朝后期《四库全书》成书之前,其时清代亦不过开朝百五十余年,由此可见清代乐学之盛和对本朝乐学的重视。

江藩《国朝汉学师承记》云:“国朝诸儒蔚起,搜讨旧闻,虽乐制云亡,而论音律者求周尺汉尺之意,寻审律审音之旨,俾两千余年之坠绪彰明宇宙,不诚继往开来之伟业哉。”这段话“揭示出汉学家所撰乐学文献以审音辨律为主,多从礼学入手,精通训诂、天文、历算,重视对古代律法的推求,敢于突破前人成说,明断是非、推陈出新,反对宋学家高言复古、空谈乐理而不能审时度势、变通古今”。也就是说汉学家治乐学,是从“审律审音”即“乐理”入手;而与之相对宋学家治乐学则是从“高言复古、空谈乐理”,即从“乐本”入手。这也是有明显区别的两条治学门径。

从乐学史来看,在音乐思想上的汉宋对立,或可从《经部·乐类》正目著录的22 部书籍相互之间的关系中窥见一斑。

表1 《经部·乐类》正目著录书籍关系表

序 朝代 作者 书名 与本类中他书关系13 清 李光地 《古乐经传》五卷14 清 应撝谦 《古乐书》二卷 上卷论律吕本原,本蔡元定书(3)15 清 毛奇龄 《圣谕乐本解说 》二卷 推阐考证,分条注释康熙圣谕(10)16 清 毛奇龄 《皇言定声录》八卷 推本康熙论乐(10)17 清 毛奇龄 《竟山乐录》四卷18 清 李塨 《李氏学乐录》二卷 其书述其闻于毛奇龄者(16—18)19 清 胡彦昇 《乐律表微》八卷20 清 江永 《律吕新论》二卷 其书上卷首《论蔡氏律书》(3)21 清 江永 《律吕阐微》十卷 引《皇言定声》于卷首,大旨以朱载堉为宗(9、10)22 清 王坦 《琴旨》二卷 本《律吕正义》之旨,反复推阐(10)

从上表第五项“与本类中他书关系”中可以看出,自南宋蔡元定著《律吕新书》后,元代熊朋来《瑟谱》、刘瑾《律吕成书》,明代韩邦奇《苑洛志乐》、倪复《钟律通考》,清代应撝谦《古乐书》、江永《律吕新论》均对之或引用、或直解、或讨论,存目书籍中推阐蔡书者更多。推阐的数量多少明显的分水岭在万历二十四年(1596)朱载堉的《乐律全书》成书后。《经部·乐类》正目著录的13 部音乐文献中仅有两部仍涉及蔡书,转而有六部文献推本、引用《钦定律吕正义》,这其中固然有皇权的加持,但更多的还是因为《乐律全书》对蔡书理论上的推翻。

四库馆臣为蔡元定《律吕新书》撰写的提要中引用了朱熹为此书所作序文:

黄钟围径之数……则淮南、太史、小司马之说可推。……则杜氏之《通典》具焉。……则孔氏之《礼疏》固亦可见。至于先求声气之元,而因律以生尺,则尤所谓卓然者。而亦班班杂见于两汉之制、蔡邕之说,与夫国朝《会要》以及程子、张子之言。盖是书实朱、蔡师弟子相与共成之者,故独见许如此。

蔡元定的《律吕新书》是一部体现程朱理学音乐观的著作,而《律吕新书》在明初随《性理大全》被立为教典,蔡氏乐学自此成为官方乐论,《律吕新书》的刊行亦贯穿有明一代。但至明中期对《律吕新书》的质疑开始出现,这种思潮在嘉靖乐学大讨论时期逐渐升温,并在万历间达到顶峰。此后蔡氏乐学开始衰落,古代乐学高峰逐渐实现了由蔡元定至朱载堉的过渡。而这一过渡的实现,就在于朱载堉《乐律全书》的成书。《乐律全书》对《律吕新书》的持论做出了严正的批评,“至朱载堉处,明代的乐学顶峰出现,与《律吕新书》遥相辉映,朱载堉‘虽与蔡氏《律吕新书》之说多所异同,而特有心得所见,较蔡氏为深。盖蔡氏尚空谈,伯勤主实算。宜其大相迥别也’”。

朱载堉以其深厚的数学、天文、律学功底提出了“新法密律”,即用等比级数平均划分音律,就是平均律,这在音乐理论上是一个相当重要的发明,有力批驳了宋儒论乐的空疏。朱载堉虽然不能算作汉学家,但他的《乐律全书》以审音辨律为主,其人精通训诂、天文、历算,考证以先秦为宗,突破了前人成说,对作为宋学家的蔡元定高言复古、空谈乐理的《律吕新书》多所驳正,正有考据学先驱之风。“蔡氏尚空谈,伯勤主实算”,这一场交锋正可作为乐学史上汉宋对立的一个例证,而馆臣对蔡、朱异同的态度也正可见其汉宋对立的思想。

《乐律全书》中载有《律吕精义》一书,其中专有《候气辩疑》一章,对蔡元定“候气说”总结出了完整批评意见:

夫候气之说,六经不载。月令虽有律中某某之文,盖以按月奏乐言耳……假若吾之所谓黄钟之律者,长短宽狭尚无一定,而即以之验气。万一推步之术未善,气候之感不常,安知所中之管非真数之黄钟?其所不中者虽乃真黄钟而谁可辨哉?候气之法不足恃也明矣。

朱氏由此反驳“候气说”,提出“累黍法”。馆臣对此评价甚高:

是书所论横黍百粒当纵黍八十一粒之尺度,及半黄钟不与黄钟应,而半太蔟与黄钟应之说,皆精微之论。

圣祖仁皇帝《律吕正义》一书,备采其说,不可以其与蔡氏有异同而置之也。

即明言反对蔡元定之说而赞同朱氏之说。其后更是以此为理论依据,驳斥了多书中程朱理学门人和理学同仁对“候气法”的支持,直斥候气之说“尤拘泥而不验者”。

而在清代乐学史上更为明显的汉宋对立,则体现在清代其他学人对《律吕新书》的支持和反对上。程朱理学的拥趸存统卫道,为之笺释或作注者,著录或存目于《四库总目·经部·乐类》著录的有清代周模《律吕新书注》、罗登选《律吕新书笺义》等书。另一方面,抑朱者则对其立论加以攻讦反击,继朱载堉而起的,则有清代毛奇龄《竟山乐录》、李塨的《李氏学乐录》、江永《律吕阐微》等书。其中江永更是继承了朱载堉“十二平均律”的理论成果,并对其进行了补充和发展,有力地驳斥了蔡元定错误的“十八律”理论。

3.《四库总目·经部·乐类》的各取所长

从《四库总目·经部·乐类》正目所收书籍的作者来看,有两位作者有两部及以上的书籍得以同时著录。其中毛奇龄的作品著录3 部,江永的作品著录2 部。身为复兴汉学前驱的毛奇龄和徽派朴学宗师的江永,在乐论上都有着卓然见解,且都见录于《四库全书》。

毛奇龄在《竟山乐录》中提出了“乐者人声也”的观点,“以‘乐者人声也’肇其端,以‘力斥前人之以五行附会乐理’、‘力斥前人之摹揣古乐器以图复古’辅其翼,以‘乐器不是乐’、‘乐书不是乐’剖其理,以‘乐不分古今’总其极,严丝合缝,鞭辟人里,浑然一体,询为 佳构。”

江永则有选择地接受了毛奇龄“乐者人声也”的观点,认为造律要“酌乎分寸之度、空围之量,更以人声参定之”,纠正了毛氏不重视声律器数的推求而使其学多“虚妄”之弊。他指摘历代音乐史家空谈乐理而不究律数的弊端,认为“‘后世制律造乐,学士大夫纷纭聚讼,终不能胜工师之说。先儒竭平之力,参互考寻,议论愈精,法度愈密,而乐理愈晦’的怪圈在于‘固有自蔽之者’,主张重视对音乐构成之基——声律器数的考求,体现出对音乐历史的客观认识态度”。

而对声律器数的考求也正是四库馆臣所强调的,在《经部·乐类》正目部分的结尾案语中,馆臣对宋儒论乐只是“泛谈乐本、乐理”大加批驳,并提出“发明律吕”的重要性:

宋儒不得其器,因遁辞于言乐理,又遁辞于言乐本。夫乐生于人心之和,而根于君德之盛,此乐理、乐本也。备是二者,莫过尧舜,而后夔所典,尚规规于声音、器数,何哉?无声音、器数则乐本、乐理无所附。使十二律之长短不按阴阳,八音之宫调不分抗坠,虽奏诸唐、虞之廷,知其不能成声也。泛谈乐本、乐理,岂非大言寡当欤?今所采录,多以发明律吕者为主,盖制作之精,以征诸实用为贵焉耳。

但馆臣批判的是宋儒泛谈乐理、乐本,他们着重采录各种“发明律吕”的书籍,本质上也仍然是为了阐明乐本和乐理。因此在著录中其实体现的“一是关于礼乐制度名物及其音乐思想的‘乐本’考证;一是关于‘声音器数’‘发明律吕’的‘乐理’考证,到达‘即器言道,道器合一’乐律名实”。在这个意义上,《四库总目》在经部乐类上,吸收“汉学具有根柢”“宋学具有精微”的特质,一方面采录“辨律吕”的律吕典籍,一方面采录“明雅乐”的乐论典籍,同等重视“乐理”和“乐本”的考证,也的确达到了“消融门户之见而各取所长”,是其理本兼重思想的体现。而这一思想即出于“制作之精,以征诸实用为贵焉耳”的考虑,也就是理本兼重以应用于宫廷礼乐建设。

但限于乐类的本质与当时的环境,清代的复古运动也迎来了更大的质疑:“清初大儒说,研求圣经贤传的最终目的是为了再返三代之治,但是清季学者开始质疑这个大前提:将三代社会的真相弄得愈清楚,好像也愈不可能把三代的理想付诸实行。是因为人们不肯留心致用,还是因为六经的社会与清代社会已经完全不同?以致不可能将六经原原本本地行诸当代?”这个问题则有待进一步的讨论了。

结 语

《四库总目·经部·乐类》在正目、存目共著录64 部乐学文献,并分别为其撰写了书目提要。通过考察经部大序、乐类小序和这64 部提要及各部分按语,可以发现《经部·乐类》是基于“乐”“音”“声”三分理论而收录文献的。而在收录数量上,北宋以前乐学文献完本无传以致全无收录、宋元乐类文献收录较少而明清较多、明清时期的收录正目中侧重清代而存目侧重明代,这也在一定程度上彰显了清代乐学之盛和对本朝乐学的重视。

《四库总目》将“辨律吕、明雅乐”的音乐书籍归入经部乐类,将所谓“讴歌末技,弦管繁声”分别退列至《子部·艺术类·琴谱之属》《子部·艺术类·杂技之属》《集部·词曲类》,蕴含着雅乐为本的音乐思想;在乐理上推崇古说、古经、古义、古制、古法,排斥后世的一些新见,则颇见厚古重道思想。从清代乐学史上的汉宋对立,到直接对宋儒论乐的批判,则又体现出理本兼重思想。