后马肖时代的“文人音乐”: 宫廷文化中的视听艺术与音乐的“作品化”

——以“香蒂利藏稿”(Chantilly 1047)为例

伍维曦

一、阿维尼翁教廷 与14 世纪晚期音乐文化

图1 阿维尼翁教皇宫今貌 (伍维曦摄于2018年1月)

在中世纪晚期,随着民族国家和近代社会的萌兴,罗马教廷的实际声望开始日趋低落,但在14 世纪,天主教教士的官僚士大夫的身份特征却变得更为显著了,其原因在于此前教皇统治的日益中央集权化,“通过对主教的控制,尤其是紧紧抓住教会的财政资源(在英格兰、法兰西并非没有引发激烈的抗议,但不是很多)以及领导教会法的编纂,教皇在12 世纪,特别是在13 世纪,将自己变成了一个事实上的超国家的君主”。虽然在“阿维尼翁之囚”前,发生了法王美男子菲利普羞辱卜尼法斯八世的事件,但1309—1376年间的7 位教皇并不尽是法兰西王国的傀儡。现在位于法兰西共和国境内的阿维尼翁,在彼时却是教廷“在意大利外唯一的一块广阔领土”,相对于在中世纪从未真正成为商业中心的罗马,这座更北方的城市的“地理位置比意大利中部更便于教宗与大多数国家发生频繁接触,如法兰西、英格兰和德意志,在某种程度上也包括伊比利亚诸王国,不便接触的主要是意大利诸城市国家”。

阿维尼翁时期的教廷开支,约三分之一用于维持宫廷神职人员的生活,而各级教职都标价出售,教皇还大量发行赎罪券,获得暴利,许多主教把职位传给私生子。“1350年,教廷机构共有5000—6000 人,比一个世纪前翻了一番。这个数字也包括了杂役和卫兵,但不包括枢机自己的服务人员。”罗马教会在这里完全像一个世俗宫廷那样运作,充斥着各种骇人听闻的政治权谋,并保持着一个不断壮大的官僚阶层,到处搞钱,卖官鬻爵。“它把教会机构具体化为有俸圣职制度,有俸圣职被视为财产权,获取和保留它是教士利益的主要目标。尽管这种利益一般通过教宗政府的运作来获得,但也可以通过对教士起作用的所在地的君主而获得,将其作为该政体的神职人员的财产。”这无疑也顺应了中世纪晚期商品经济发展和近代社会萌芽的趋势:各级教士越来越多地从以自然经济为基础的封建体制的成员转变为教廷和王国政府的官员。

从音乐文化史的视角观之,拥有天下共主的名义,又是日趋动荡的天主教世界中心的阿维尼翁教廷是第一个值得作为“体制”(institution)去观察的对象,与稍后出现并引领着近代音乐文化崛起的勃艮第公国相映成趣。早期阿维尼翁教皇约翰二十二世(1316—1334 在位)曾在1324年发布通谕谴责14 世纪天主教仪式音乐中的实验性倾向,要求回归简朴的传统风格;而他的继承者本笃十二世(1334—1342 在位)却从法兰西北部的教堂中挑选最好的歌手组成自己的内教堂(Chapelle),这种做法被各国教会和世俗领主模仿,成为后来遍布全欧的精致的宫廷音乐的策源地。这种体制使得为高级贵族服务的音乐家越来越专业化。对于中世纪晚期的多声部音乐而言,阿维尼翁具有特别重要的地理意义:大量优秀的音乐家和多声部音乐都在此流通交换,使其一度取代法兰西岛成为14—15 世纪之交欧洲音乐的中心。在1378—1417年的“大分裂”期间,这个每况愈下的小朝廷更是蕴育了“新艺术”音乐风格发展的最后阶段:“从14 世纪后半叶起,阿维农留存下来的大多数作品都是有法语歌词的世俗歌曲,用马绍使之流行的固定形式写成,但却自觉地保持了自己的风格特质。的确,这座宫廷的音乐全盛期似乎是从1377年马绍死后才开始的,大约相当于‘大分裂’的时期。”这种与14世纪晚期的法国南部及阿拉贡和塞浦路斯宫廷文化有着密切关系的音乐风格被称为“微妙艺术”(Ars Subtilior),具有强烈的“世纪末”审美特征。“在这种风格存在的大约四十年间,对它的发展和修正可以划分为三个阶段。在第一个阶段中,作曲家们扩大了马绍成就中所固有的节奏和织体的灵活性。在第二个阶段中,这种风格达到它自由和错综复杂的顶点。在第三阶段中,对这种复杂性发生一种反动,作曲家们故意采取一种简单而易行的方法,这成为很多15 世纪音乐作品的标志。”

在音乐文献史上,主要收录这一风格的乐曲集是目前收藏于法国孔黛博物馆图书馆(Bibliothèque du Musée Condé)的“香蒂利藏稿”(Chantilly Codex,564,之前编号为1047,通用缩写为“”)。而抄录于其中的100 首多声部乐曲除了展现出雕琼镂玉、飞花点翠般的精微难言而矫饰做作的形态之外,也展示出一个绵延的风格嬗变周期,上可追溯至菲利普·德·维特里和纪尧姆·德·马肖的时代,下则预示了文艺复兴初期浑厚而富于流动性的风格要素。这部写本中“绝大多数年份能与历史事件或人物精确对应上的较新的作品,都来自于阿维尼翁教皇克莱芒七世在位期间(1378—1394)的上述三个宫廷之中【引者按:指阿维尼翁及其相邻的阿拉贡王国和富瓦伯国】”。理解这种“夕阳无限好,只是近黄昏”的艺术,是离不开其乐谱的视觉呈现形态的——尤其是在14 世纪,西欧音乐的文本制作与表记形式已经大大精确和成熟,被“创作的音乐”(composition)不仅需要被仔细地聆听与玩味,也需要被精心地审视与品读。在这里,我们可以发现许多与20世纪的西方音乐文化相似的现象,个中缘由亦不难理解:后者是近代社会没落之际出现的又一次夕照,与六百年前的那一轮回中的暮光前后昭耀。在此,我们试图从这一具有很高史学与文物价值的音乐文献及其乐曲的形态特征的联系,来感受阿维尼翁宫廷音乐的美学特质,并进而窥视其后所掩藏的心理因素及社会动向。

二、手抄本文化视野下的“香蒂利藏稿”

我国古典历史文献(也包括音乐史文献)的载体形式即从11 世纪之后以印本为主体,而欧洲直至16 世纪初期,手抄本(或称写本)仍然是史料的主要物质形式,中世纪及文艺复兴时期音乐史研究的一手资料(包含乐谱、音乐理论论著、图像等),主体是写本文献。从文献的制作、传播、接受及内容版本的变异而言,手抄本文化与印刷文化差异巨大。而对于具有演绎、阅读和保存传播等多重功能的乐谱而言,这种差异更是折射出深刻的社会与心理内涵。而14 世纪到15 世纪之交的西欧音乐文化,正面临着一个重要的临界点:伴随着“新艺术”时期多声部制作技术与俗语歌诗的高度发达及记谱法的不断完善,教会音乐家已经发展出了一整套用于表记音乐音响的符号系统,这种近似于文字的乐谱和已经具有书面文学作品性质的乐曲(对这样的乐曲,我们无疑可以使用“音乐作品”的概念,并将其制作过程理解为“创作”,将这种“书面音乐”的制作者——文人音乐家——视为“作曲家”)和手抄本文化之间发生了微妙复杂的关联,使得13 世纪勃兴的将俗语诗歌和多声部音乐联系在一起的“音乐-文学综合体”的实践进入了一个新的阶段。“香蒂利藏稿”作为流传至今的这一时期最具代表性的文献之一,其物质形态首先值得我们关注,在此基础上,便可进一步从其所包含的风格与体裁特征出发,探寻其基于特定文化语境的意义。

“通常认为是一部14 世纪最后几十年编成的法国写本的15 世纪初期的意大利抄本”。手抄本音乐文献作为具有独一无二的物理材质的视觉工艺品,又包含着相对于印刷品而言的极富变易性的文本和音乐内容,由此产生了大量古文书学和校勘学的学术问题。这份写本的主体由64 叶中世纪对开羊皮纸(规格为38.7×28.6厘米,あ.9-72)构成,前附8 叶(あ.1-8)19 世纪收藏者所加的对开羊皮纸本(有阿拉伯数字的编号,内容均为手写):第2 叶正面为孔黛博物馆在19 世纪末收藏该写本时的题名、编号和相关文献信息

中世纪的羊皮纸本从第9 叶开始,该叶正面为一封面式的空白页,当中写有两个缩写名字“BETISE.F.”和“LISA.A.”,下 方 中 间 是“MⅤSICA”(“音乐”)字样的标题;再下方是一行被涂改的字迹难以辨认的题记(其中有1461的年份),大约是这份写本在15 世纪后半叶的一位拥有者写下的(见图2)。该叶反面和第10叶正面为一个乐曲的分类目录;第10 叶反面与第11 叶正面为空白;第11 叶反面和第12 叶正面是两幅(首)著名的博德·科尔迪耶(Baude Cordier)的乐曲——《优美、良善、聪慧》()和《按照罗盘来作曲》()——异型乐谱(乐谱上的百合花徽记暗示:这很可能是献给一位法兰西的王子),但这两首曲子并未被包括在前述的目录中。第9—12 叶的内容抄写出自两位15 世纪初的法国书手。从第13 叶正面开始,乃是作为“乐谱”的主体部分,由第三位书手负责抄写,这位可能是意大利人的书手抄写音符时技巧优雅娴熟,但似乎并不熟悉所抄写的文本内容(歌词抄写得很差),这暗示:抄写这个集子的主要目的是为了保存或表演音乐。

图2 第9 叶正面:15 世纪中叶收藏者姓名 与被涂抹的题记

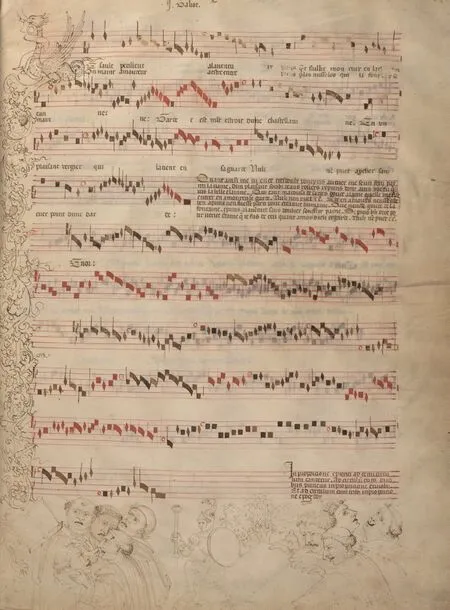

在写本第37 叶正面则绘有精美的装饰性图形,包含若干人物与动物,其中有一位形象出现了两次的王子——一次出现在页面左边,一次出现在页面下方,这个人物很可能是写本原来所题献的对象(因而这一页面有可能最先是作为首叶来设计的),而从页面下方“王子甲胄上的鹰和手持的圆盾来看,他与法兰西的贵族无关”。从文章学的角度视之,第37 叶正面(见图3)的符号与第11 叶反面象征法兰西贵族的百合花标记存在对立。而该叶所抄的让·加利奥歌曲《勇毅王子的冒险》()似乎也符合这一意味。

图3 第37 叶正面:镶嵌在歌诗旁边的图像

写本中含有112 首多声部歌曲(有一首由索拉日[Solage]创作的维勒来在第18 叶正面和第50 叶的反面被抄写了两次),其类型构成为13 首经文歌、70 首叙事歌、17 首回旋歌和11首维勒来和1 首无法归类的尚松(不算重复)。除了2 首异形乐谱外,其余110 首的音乐及歌词被抄写在红色的每页十行的六线谱表上(如同14 世纪的绝大多数多声部音乐的书写方式:每个声部一抄到底)。音符为红色和黑色(反映出典型的新艺术晚期有量记谱法的节奏节拍技巧特征),歌词均为黑色。这些歌曲被按照三个单元集中抄写(第10 叶正面目录亦照此分类排列):第13 叶正面到第48 叶反面的75 首(如果再加上另一书手抄写在第11 叶反面和第12 叶正面的2 首则为77 首)几乎全为三声部俗语歌曲(其中仅有两首为二声部);第49 叶正面到第60 叶正面的23 首(编号78—100)则以四声部俗语歌曲为主(其中仅有七首为三声部);第61 叶反面到第72 叶反面则为13 首等节奏经文歌(前9 首为四声部,后4 首为三声部)。其中的歌诗(仅有两首叙事歌和1 首维勒来的歌词为拉丁文,其余均为法文)都采用当时俗语歌曲所流行的坎蒂来那风格(Cantilena Style),只有最高声部配歌词(分节格律诗歌的第一诗节的歌词抄在最高声部旋律下方;其他诗节则集中被抄写在第一声部和第二声部之间的谱表上);而经文歌则全部为等节奏形态(其中拉丁文歌词的占绝大多数,法语的仅有3 首)。

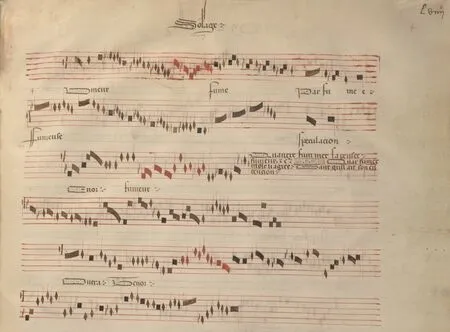

从编纂的角度视之,“香蒂利藏稿”是为特定对象和目的而制作的一个精致的“小集”(它具有不同于一般“Manuscript”的“Codex”的性质;而其用于私人阅读和收藏的目的可能要超过在练习和表演中使用——即我们现代人所理解的印刷文化中“乐谱”——的功能)。其中的许多歌诗都不见于其他抄本文献,它们大多出自1375—1395年间那些为阿维尼翁教廷及贝里公爵、富瓦伯爵和阿拉贡宫廷服务的乐师之手,但也有少数1350年之后从法兰西宫廷流出的乐曲。这些“作品”的音乐与诗歌的作者往往是同一人——这当然符合像维特里和马肖这样的14 世纪盛行的“诗人-音乐家”的风尚(他们的名字被写在乐曲上方的空白处)。从署名的情况来看,三种“固定形式”的格律诗歌曲大多被标注了作者(见图4),而经文歌大多数为匿名。结合同时代的相关历史文献分析研究,可以发现这些“作曲家”绝大多数来自法兰西或受当时法国文化影响的地区,有一些曾在阿维尼翁教廷供奉。

图4 第59 叶正面:一首标明了作曲家索拉日的回旋歌

三、“香蒂利藏稿”中微妙的 视听形式及“作品化”特征

“到了阿维农风格的第二阶段,复杂性达到了顶点。作者们沉湎于文字游戏,仔细推敲对诗歌的运用,微妙和精致影响到音乐的每一方面。”中的歌诗正是这种高度形式主义的宫廷文艺美学的音乐-文学综合体,并透过手抄本文化所特有的视觉表达,传递其精英化的接受方式,其所反映的14 世纪晚期的音乐风格又与这一时期的宫廷音乐文化勾连缠绕。

14 世纪晚期的法国多声部音乐以“痉挛式表情”的复杂节奏节拍技术(尤其是时值的比例关系)和半音化的音高材料著称,这种风格要素又与日益精确的记谱手段和预构性的“作曲”观念同步发展。前面在介绍抄本物质形态时提到的两幅异形乐谱通过视觉形式掩饰了音乐本身的相对简朴,但却从另一个维度诠释了“音乐-文学综合体”的主旨——“心”与“罗盘”,而采用红、黑交替色彩的经常含有怪异的音符形式和变化的节奏标记的记谱则造成了某种比音乐本身要更复杂的“乐谱图画”(见图5)。这种被视为“矫饰主义”典型特征的节奏形态,在所有的乐曲中都有不同程度的体现。

图5 第11 叶反面和第12 叶正面的异形乐谱

而抄在第43 叶反面(见图6)的雅各布·森勒歇斯类型上有些难以归属的歌诗(卡农式维勒来?)《旋律的竖琴》(),在另一个14 世纪晚期写本(Chicago, Newberry Library, Ms. 54.1, fol.10)中被确实表现为竖琴的形状。这首三声部歌曲不同寻常地拥有两个配有歌词的卡农式上方声部:

图6 第43 叶反面㉟有趣的是,Ch的抄写者在第三声部的下方,还抄入了一个“显然与该曲无关的、未完成的第四声部”(参见Gilbert Reaney: “The Manuscript Chantilly, Musée Condé 1047”, p. 92表的附注)。

尽管的抄写者以常规的谱表来抄写这首歌曲,但其歌词和一首附带的、解释演绎方式的回旋诗都表明,将记谱置于竖琴的造型中代表了作曲家的本来意图。抄录在竖琴右侧的盘旋缎带之上的解释性回旋诗,有些神秘地指出:谱线代表着琴弦,而音符并非像通常的乐谱那样记写在线间上。这首回旋诗还指出了卡农声部的开始的音高、两个声部之间的时间间隔以及所有黑音符和白音符(即中空的黑音符)按一半比例减值。而红色音符的时值却不会缩减,而是和正常情形一样生成3/4 拍,来与固定声部的常规的6/8 拍相对。为了表记卡农声部出现的并非必需的(因为是听不见的)2∶1减值的矫饰手法,森莱切斯加入了大量特殊形状的符干朝下(有垂直的、也有钩型的)的音符。当它们谜一般的含义被认清之后,便会发现:这些音符的首要功能在于引入3∶2 或4∶3比例的短小音型。这样,就使得那些更小的音符时值在现代译写本中,呈现出许多反常和不规则的节奏型。这些节奏型使得《歌调之琴》具有典型的矫饰主义风格特征,但它们同时也是森莱切斯这位手法最为做作细巧的作曲家的个人特质。

从写本谱面来看,卡农的上方两个声部只抄写一次,而在它和固定声部(tenor)之间的第四行谱表上,抄录了那首“附带的、解释演绎方式的回旋诗”,这首诗作俏皮地以第一人称对读者声言:“如果你想正确地将我演唱,你需要从固定声部上方五度开始……”随后以雅致而明确地语言介绍了作品音乐形态的构成(从现代视角观之,甚至可以看成是一篇诗化的“音乐分析”)。无疑,这首“作品”的谱面是视觉形态(音符有红、黑及空白三种着色)与表记方式(音符与文字)的完美结合。一旦脱离了写本独一无二的物质面貌(尤其是以“二声部”形式被呈现的三声部音乐与两首诗作),“音乐文学综合体”的作品的文本性质就将发生改变。这首在高度精英化的小圈子中必定广为流行的歌诗的开头主题,被引用到了安多内罗·达·卡塞尔塔的叙事歌《极致之美》中,而后者采用的则是马肖的诗歌文本谱曲。卡塞尔塔与森勒歇斯都与阿维尼翁宫廷的小圈子有关。素材的有意识互相引用与用典式渗透这一文人艺术的特征,集中地体现在所含有的作品中。

而除去世俗爱情这一流行母题外,在中还有一些纯粹形式主义的文字-音乐游戏的歌曲。例如前面图4第59 叶正面所录的索拉日的回旋歌《吸烟者》()的诗歌文本围绕“烟”(fume)一词的各种名词、动词和形容词的变化形式构建,而在配乐中,我们会发现一些亦步亦趋的手法(例如在花唱中置入的重音错位的半音化音型,见谱1)。

(瘾君子散发出

冒烟的思想。

当人们吸入他的思绪时,

瘾君子散发着烟味

他一定沉醉其中,

得到了想得到的一切。

瘾君子散发出

冒烟的思想。)

谱1 《吸烟者》上方声部的部分现代译谱

这种文字游戏的手法和音乐刻意呆板的节奏音型之间构成了互文性:音乐与诗歌相互从对方的形态特征和符号意义中寻觅自己,在艺术作品的整体结构和形象思维的意义上,二者都无法离开对方而独立存在。而这种手法无疑来自14 世纪文人音乐的传统,“索拉日深受被神话所滋养的宫廷诗学文化的影响,这种诗学的来源也必定包括马肖的传统”。文学文化与音乐文化在此呈现出高度交融的特点。而相对于12—13 世纪的圣母院复调乐曲和单声部的特洛威尔歌曲来说,文学创作意识对于音乐形态的影响(尤其是材料的来源和取舍的方式及音乐与诗歌共用的“材料技法库”)至为明显,“诗人-音乐家”所掌握的文学母题之间的隐喻、暗示和指涉的能力对于多声部音乐制作技术的影响,已经促使这种技术及其背后的观念与习惯发展成“作曲”的意义。

如此,以中所包含的出自14 世纪晚期文人音乐家之手的“音乐-文学综合体”形式的歌诗乐曲,其视觉形态(手抄本)、视觉化的音响符号(高度个性化的多声部记谱,并且常常和具有修辞意味的图形结合)及包含着重要的隐喻和暗示内容的格律诗文本,三者之间,呈现出水乳交融、相得益彰、互文见义的整一性,而造成这种形式的根源,还是在于封建社会晚期的宫廷文化与政治生活。在君主、贵族、朝臣及依附于它们的艺术家之间,在斗争、权谋和利益的缝隙中,随时随地填充着手抄工艺品和歌诗。根据当代学者伊丽莎白·阿普顿的研究,在香蒂利藏稿中有18 首“寄献叙事歌”(dedicatory ballade),即明确可知是为君主贵族及与之有关的重要场合而创作的歌诗,这些被寄献对象的身份信息,被文人音乐家们精心处理成诗歌材料,内置于文学文本中,并进一步以复杂微妙的音乐来渲染暗示。在13 首经文歌中,也有3 首具有这种体裁属性。在某些案例中,歌诗的信息很容易与一些重大政治事件发生关系,甚至被用作某种旁证,具有了“诗(歌)史”的功能。这些歌诗不仅是典型的服务于政治的文人艺术,而且通过其与君主的联系,也获得了不少理解作品本身意义的“外证”。在此,文学史的方法完全可以被运用到音乐史的研究中了。而当这些歌诗被挑选抄写成这样的“小集”并被收藏和流通时,它们适用于宫廷文化的社会功能,也就基本完成了。

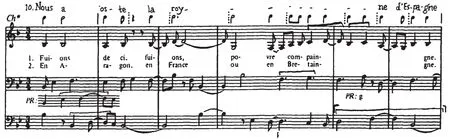

前述的森勒歇斯的悼亡歌诗《让我们离开这里》()哀悼了卡斯蒂利亚女王阿拉贡的艾莉诺尔(Eleanor I of Aragon, Queen of Castile, 1358—1382),这位题献对象两次出现在诗中:一是在叙事歌的叠句云“puis que perdu avons Alionor”(因为我们失去了艾莉诺尔);二是第二诗节中提到“Nous a oste la royne d’Espaingne, nostre maistresse”(西班牙女王,我们的女主人,被带走了)。前者在音乐文学综合体中反复出现(叠句的配乐从规整的音节式织体开始,在“Alionor”一词上采用了散碎的三声部花唱形式,表达出连绵不禁的悲伤);后者则正好位于歌诗正中的结构位置,文句的意涵在和配乐结合后亦得到了充分地表达(见谱2)。

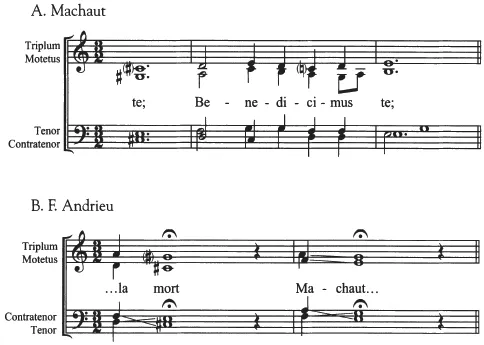

而“香蒂利藏稿”中的歌诗除了与政治事件及宫廷生活发生了深入联系之外,对在14 世纪上半叶形成的依附于封建贵族的文人音乐的文化传统也具有强烈的传承意识。在作品中不断引用、召唤与隐射过去的大师及其作品这一典型的精英文本文学的风尚,开始进入音乐史,并成为一种惯例。对于微妙艺术的诗人-音乐家而言,最重要的风格和体裁遗产无疑来自纪尧姆·德·马肖(Guillaume de Machaut,1300—1377)这位第一位亲自编订并请人抄录了自己全部歌诗作品的“作曲家”:在后人的创作中,我们不断可以发现前人的形象及其作品的材料——具有文学史意味的音乐史的一个核心问题,便是从新作品中识别过去的杰作的影响并考察既有的风格、体裁和审美要素是如何被发展变化的。在这18 首叙事歌中,有一首采用马肖的门生、14 世纪后半叶著名文人德尚(Eustache Deschamps)哀悼马肖逝世的叙事诗而作的四声部作品《武器、爱情、仕女、骑士/全部音乐之精华》()。在叠句(“马肖已殁,这高贵的修辞家”)的配乐中,作曲家昂德里厄(F. Andrieu)用朴素凝练的笔法很好地刻画了诗中的哀悼与赞美(见谱3)。

谱2a 《让我们离开这里》()叠句配乐现代译谱

谱2b 《让我们离开这里》“Nous a oste la royne d’Espaingne, nostre maistresse”一句的现代译谱

谱3 昂德里厄:《武器、爱情、仕女、骑士/全部音乐之精华》叠句配乐

而此处的织体与和声设计,让我们想起了致敬对象晚年的杰作、同样为四声部的《圣母弥撒》的“荣耀经”中的一个片段(有理由认为:昂德里厄熟悉前辈大师的作品,就像舒曼熟悉贝多芬的作品)。这当然表明:马肖所代表的新艺术盛期风格已经经典化了,而多声部音乐的制作者也具有了文学家式的自觉意识,这是他们应该被称为“作曲家”的原因。

在14 世纪晚期宫廷文人音乐家的歌诗中,和前人对话的作品意识已经高度成熟,“音乐-文学综合体”的形式二元整体性被赋予了这种“语不惊人死不休”的特征(这种形式主义创作倾向很早就引起了音乐史家的关注,甚至被用来和20 世纪上半叶的现代派相比),“创作”在某种意义上,成为了对过去的典范的诠释与批评。的这组题献诗中,还有一个与马肖的作品有关而关系更复杂的例子,即弗朗西斯库斯“大师”的《饱含毒汁的巨蟒》(,第20 叶反面),该作品的诗歌主题与音乐素材都源自马肖的第38 号叙事歌《蟒蛇,被阿波罗射中的奇妙爬行物》(),但在读者和听者意识到这种联系后,却发现弗朗西斯库斯反其道而行之。在音乐上,长大华丽的花腔和近乎三段式的结构与马肖相对朴素的两段体原作形成了反差;在文学上,马肖的诗立意于爱情的隐喻(这是中世纪文学的常见套路),而看似模拟的这首新作却有着一个隐射政治斗争的解释传统——诗中的阿波罗形象代表这位文人音乐家的恩主加斯东伯爵,而丑恶带毒的爬行类则是后者的政敌:中世纪晚期的宫廷艺术就是这样将高度的形式主义隐喻与现实利益及斗争紧密相连。在此,由新艺术晚期的节奏技术与和声观念支撑、并以记谱法为表记符号、以工艺写本为物质形态的音乐作品的产生,完全采用了文学作品的意义生成途径,并由此获得了身份认定。具有“作曲家”特质的“文人音乐家”与中世纪意义上的“musicus”“cantor”或者“troubadour”完全不同了。

谱4 马肖《圣母弥撒》“荣耀经”中“让我称颂你”片段与昂德里厄叙事歌中叠句配乐开头的对比

四、阿维尼翁体制与教会音乐家的 职业化及音乐产品的作品化

从历史文献(尤其是具有档案性质的宫廷文书记录来看),14 世纪晚期阿维尼翁小朝廷的教士音乐家已经日趋职业化了,他们身上“士大夫”的身份色彩越来越稀薄淡化,而乐工技术的供奉角色却不断增强,这种趋势反映了中世纪向近代社会缓慢过渡的社会趋势。

这样一种处于近代社会门槛上的教会官僚政体及其主导的文化体制,也使艺术品成为了奢侈品。音乐-文学技能的商品化和与之配合的写本工艺的发达,巧妙地将旧的时代精神和思想观念转移进了新的社会机体:

至少在前现代社会,政治对于作为一种艺术的音乐的决定性意义是彰明较著的,而作为欧洲音乐的一个文化特质的“作品化”实践,则与特定接受环境中的文学文化密不可分。通过对中世纪音乐的一手史料——手抄本文献——的物质形态及内容要素的观察,可以更加清晰地印证这两种认识。