“95后”小学教育专业本科生教师职业认同现状与改善研究

陈小普,满婷文

(宝鸡文理学院,陕西 宝鸡 721013)

“认同”概念最先由心理学家威廉·詹姆斯(WilliamJames)和西格蒙德·弗洛伊德(SigmundFreud)提出。《辞海》对其界定为:“所谓的认同也就是对某一认识有积极的情感,在社会学上认同是指个人与他人的想法一致”。[1]对于专业认同,不同的学者有不同的界定。王严丽认为,专业认同主要指在对自己的专业具备一定认识的基础上,从情感上接纳认可它,进而表现出主动学习的行为。[2]职业认同主要指:“一个人在职业上能实现人生价值,在职业上乐于奉献,它包括认识、情感、态度等一系列的内容。”[3]综上,教师职业认同主要指师范专业的学生对教师的认识、态度以及准备情况的结合。小学教育专业本科生的教师职业认同主要指学生对小学教师具有积极的情感,从一开始选择小学教师就有了心理准备[4]。

我国学者对教师职业认同的研究大部分倾向于对在职教师的研究,对在校小学教育专业本科生的关注尚且不足,而小教专业本科生的教师职业认同的研究对他们未来择业以及对职业的准备有着重要的意义,本研究从构成教师职业认同的三个维度以及两个子因素进行分析,以期高校为小学教师的培养提供一些数据的支持与建议。

一、对象与方法

(一)对象

采用随机抽样的方法对江西、浙江、江苏、广西四个省份的250名“95后”小学教育专业本科生进行问卷调查,收回有效问卷210份(84%)。其中男生34人,女生176人;大一24人,大二35人,大三36人,大四115人;语文方向37人,数学方向65人,英语方向49 人,没有分方向59 人;来自城镇86 人,来自农村124人;另外,来自教师家庭115人。

(二)研究工具

本研究使用赵丽娜、米俊魁(2011)编制的《教师职业认同量表》[4],该量表包含了23 个项目,其中前21 项包括自身认识(4 个项目)、专业认同(6 个项目)、小学教师职业认同(11个项目)(包括职业认识、职业情感、职业准备三个因子),采用Likert五点计分法,从“不满意”到“满意”依次计1-5分。得分越高,表示被试的教师职业认同感越高。后两项为多选题,主要调查职业技能认同、择业价值观情况。该表的Alpha信度系数为0.89,项目之间具有较高的内在一致性。

(三)数据处理

采用SPSS22.0对所有数据进行统一分析处理。

二、研究结果

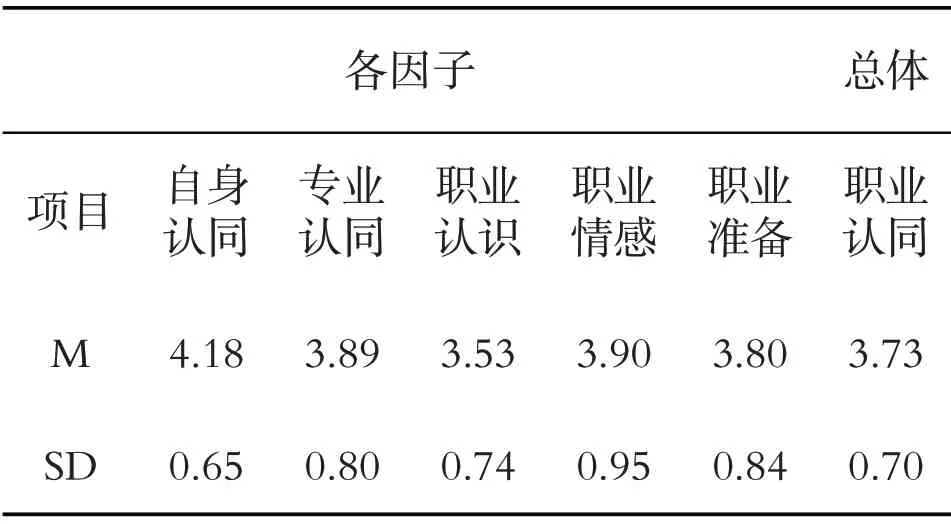

(一)“95后”小学教育专业本科生教师职业认同的整体水平

由表1我们可以看到“95后”小学教育专业本科生教师职业认同的得分为3.73(最高分5分),处于中上水平。

表1 “95后”小学教育专业本科生教师职业认同各维度得分均值与标准差

(二)不同被试特征的“95后”小学教育专业本科生教师职业认同差异分析

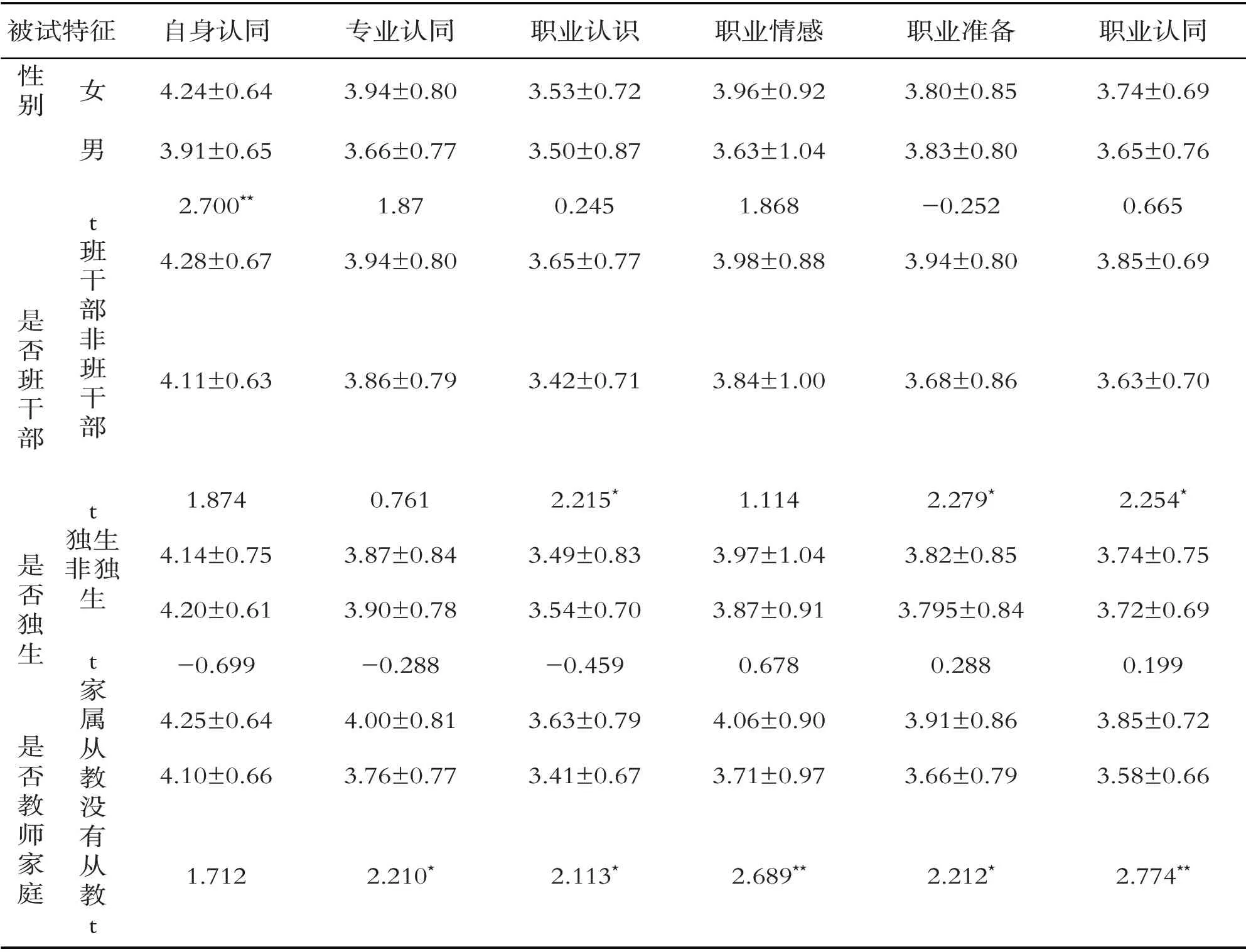

1.“95后”小教专业本科生职业认同的人口学差异

用独立样本t检验来分析性别、是否班干部、是否教师家庭、是否独生子女的“95后”小学教育专业本科生教师职业认同的差异见表2。

表2 不同被试特征在自身、专业认识以及教师职业各维度上的得分差异检验

表2 数据显示,女生的教师职业认同感高于男生(M 女=3.74,M 男=3.65),且在自身认同上存在差异(t=2.70,p〈0.01);在是否担任班干部上,班干部学生的教师职业认同均值比没有担任班干部学生的高(M 班干=3.85,M 非班干=3.63),且在职业认识、职业准备、职业认同上存在差异;独生子女的教师职业认同总体均值为3.74,比非独生子女的略高(均值为3.72);来自于教师家庭的学生在职业认同上的均值为3.85,比不是教师家庭的学生高(均值为3.58),且在专业认同(t=2.210,p〈0.05)、职业认识(t=2.113,p〈0.05)、职业准备(t=2.212,p〈0.05)上存在差异,在职业情感(t=2.689,p〈0.01)、教师职业认同(t=2.774,p〈0.01)上存在显著差异。

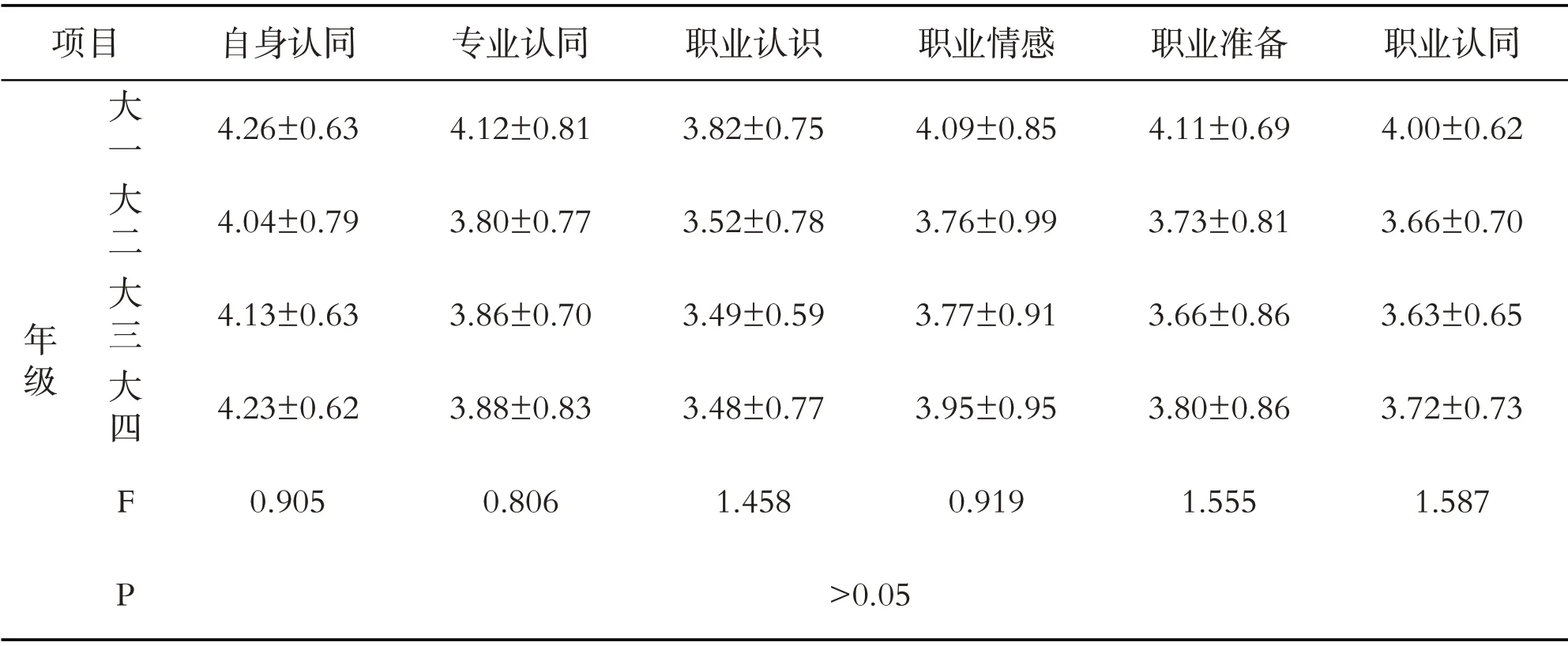

2.“95后”小教专业本科生职业认同在不同年级上的差异

用单因素方差分析对不同年级的“95后”小学教育专业本科生教师职业认同进行分析见表3。

表3 不同年级在自身、专业认同以及教师职业各维度上的方差分析

表3 数据显示在各年级上的教师职业认同大一的学生最好(M 大一=4.00),其次是大四、大二、大三。在自身认同、专业认同、以及教师职业认同的各位维度上显著性P均大于0.05,无统计学意义;利用LSD事后多重比较得知在职业认知上大一和大四的P〈0.05,存在显著的差异。

三、分析与讨论

(一)“95后”小学教育专业本科生教师职业认同的总体情况

本研究中,“95后”小学教育专业本科生教师职业认同均值为3.73±0.70,处于中上水平,比其他师范专业本科生的教师职业认同均值高(3.26±0.46)[5],这与社会以及“95 后”学生的特点有关。现在很多学生的家庭都达到了小康水平,他们会倾向于稳定安逸的生活。笔者深入访谈时,他们都提到了小学教师职业相对轻松,压力小、有寒暑假,不会像中学老师那样有升学压力和晚自习。在见习过程中,他们也感受到了小学教师的好处,而且国家也一直强调教师的工资不能低于当地公务员。另外国家现在也开始重视小学教师的地位,逐渐缩小中小学教师的地位差距,因此他们更加坚定小学教师这个岗位。

在各维度中,职业认识的均值最低,自身认同的均值最高。笔者在访谈时问到“这个专业是你自己选择的吗”,50%的学生都回答是自己选择的,说明他们在一开始就选择了小学教育专业,对自己将来从事的职业很明确。现如今许多师范院校在课程设置以及培养方向上存在诸多不足。就小学教育专业而言,很多学校有见习和实习,但在采访学生“关于实习以及见习的印象或看法”时,很多学生都一致认为实习期间没有得到更多的实践机会,导致他们对教师职业得不到更加深入地了解。教育实习是培养教师的重要环节,但是由于实习前的教学技能准备不足,真正实践的机会不多等情况,导致他们对职业认知的不足。

(二)不同被试特征的教师职业认同差异分析

1.不同性别“95后”小学教育专业本科生职业认同感差异显著

女生的教师职业认同感较男生高,这与赵丽娜[4]、蔡志凌[6]的研究结果相一致,自身认同在性别上存在显著差异。差异的原因首先来源于社会的角色期待。小学教育专业在读本科生的教师职业认同较高,特别是女生对自身认知程度较高,有很大的意向选择当小学教师,而且在职业认同的各个维度上,女生的均值大多比男生高,这是由于在我国长期文化环境下,大部分的人都认为女生更适合当老师,因为教师的稳定待遇比较符合女性的期望。另外教师职业“没钱途”的社会认知影响着男生的职业认同感,但实际上,男生当小学教师是比较有优势的,在招聘中,很多用人单位实际上是更倾向于选择男生。在采访中,男生谈到:“既然自己选择了这个专业就要好好准备当一名教师。”他很清楚自己相比女生的优势,所以在职业准备上会比女生做得好。

最后,由于小学教育专业男生比女生少得多,调查的样本有限,可能会对最终数据有所影响,但这也表明女生比男生更倾向于小学教育这个专业。

2.不同年级“95后”小学教育专业本科生教师职业认同感的差异分析

教师职业认同在年纪上呈现“两头大中间小”的现象,这与蔡志凌的调查结果一致[6]。首先是由于教育见习、实习对小学教育专业本科生教师职业认同感的培养有很大的影响。经过访谈大四的学生,我们了解到他们在实习时有很多不满意的地方。当代大学生正处于好奇心强的时期,他们乐于接受新的事物[7],但是现在教育实习存在的一些弊端,比如实习期短、导师不耐心地指导等给他们带来了极大的挫败感,影响了他们的教师职业认同。而大二的学生经历了见习,对自己的职业有了一定的了解,更加明确未来的职业方向。对于大三学生教师职业认同感弱的现象,笔者通过访谈得知,其中原因主要是这些学生发现教师招聘的大多岗位只针对像汉语言、数学等专业性强的学生,对于小学教育专业知之甚少。

其次是国家对基础教育的重视,加大力度投资教师事业对教师职业认同感的培养有很大影响。随着社会改革,越来越多的人意识到了教育的重要性,国家改革政策也吸引了大多数的优秀青年报考教师专业,而且在没有深入了解前,大家都会认为小学教师相对于中学教师轻松,因此大一新生的教师职业认同感比较高。

最后,大二、大三学生的职业认同感低,反映了师范院校在培养小学教育专业本科生上存在着不足。师范院校的实习通常安排在大四,师范生入学时对专业学习怀有积极情绪,但遇到大二、大三不合理的课程安排以及实践机会少,导致他们当老师的自信心受到打击。不合理的课程设置会影响学生的专业认同、职业情感,进而影响大二、大三学生的职业认同感。

3.是否独生女、班干部、教师家庭对教师职业认同的差异分析

独生子女学生比非独生的职业认同均值高,与雷伟贺的研究结果一致[8],但在自身认同、专业认同上非独生均值得分高。“95后”大部分都是独生子女,他们被父母宠爱,习惯了舒适的生活,教师职业对他们来说比较稳定。但是他们因获得过多的溺爱,导致学习一遇到困难就会自我否定,怀疑自己是否适合当教师,因此影响着他们的自身认同。

教师职业认同在是否担任班干部这一统计学变量上存在显著差异,且担任过班干部的学生得分较高。这是由于担任过班干部的学生往往都有良好的沟通能力,班上的活动都由他们组织,而教师这一职业刚好要求要有良好的沟通能力与组织、管理班级的能力,所以他们能很好地适应教师这个角色,在教育实习时就能很好地转变角色,从而有利于形成积极的职业情感态度。

来自教师家庭的学生在职业认同上要比非教师家庭的学生高,且在职业情感和职业认同上存在显著差异。调查出的结果没有让笔者感到意外,来自教师家庭的学生对教师职业的认知更广泛,同时他们也会有更多的机会去锻炼自己。在社会大力宣传工匠精神以及自己的家人为教师事业做贡献下更加坚定了他们当教师的意愿。

结论

“95后”小学教育专业本科生的教师职业认同整体上处于良好状态。女生的教师职业认同感比较高。除此之外,小教专业的男生对职业的准备比较积极,且在自身认同上与女生存在显著差异。新生的职业认同感比较高,但在职业认知上没有其他年级好,大三学生的职业认同感最低。

“95 后”小学教育专业本科生中,独生子女、来自教师家庭以及担任班干部的学生职业认同要比较好。来自教师家庭的学生与非教师家庭的学生在教师职业认同上存在显著的差异,担任过班干部的学生与没有担任过班干部的学生在职业认同上存在差异。

五、思考与建议

对以上数据进行分析,笔者从以下三个方面提出提高小学教育专业本科生职业认同的建议。

(一)发挥国家和政府的引领作用

首先,国家要不断建立和完善教师激励政策和机制,政府要严格执行政策,按时发放工资,对教师的福利只能加不能减。同时要高度重视义务教育教师的工资待遇和保障工作,妥善处理小学教育专业毕业生的去向,特别是贫困的学生,那对推动农村教育事业的发展有重要意义。其次,提高小学教师的地位与薪资。研究发现,“收入稳定”和“有寒暑假”成为大部分“95 后”本科生选择教师的原因。当代“95后”大学生的择业价值观往往倾向于功利性,追求“舒适区”,把自己的利益摆在第一位[7],因此提高教师的薪资与地位能从外在吸引“95后”的师范生从教。最后,营造良好的尊师重教氛围,大力宣传教师的卓越事例,歌颂教师的正面形象,这样“95后”的学生就会坚定为教育事业做贡献。

(二)发挥师范院校的引领作用

首先,针对性地提高不同群体小学教育专业本科生的职业认同感,特别是引导男师范生从教,合理调整男女比例。同时学院也要针对不同年级进行职业指导,增强大二、大三学生的职业认同感。其次,学院要改革教育实践模式。本研究中,“95后”小学教育专业本科生认为“学科知识”与“教学技能”是小学教师最需要必备的。在谈及自己对专业的看法时,很多学生都反应课程缺少教学技能的训练,这让他们担忧自己不能胜任教师职位。这反映了当前小学教育专业的课程设计上偏向于理论知识,缺乏教学技能的培养,因此学院应把教育实践与理论知识放在同等重要的位置。最后,学院要听取学生的意见,合理规划专业培养方案。专业培养目标要紧贴师范生的毕业要求以及毕业后一段时间所具备的从教能力[9]。

(三)发挥学生自身的能动作用

首先,“95后”大学生大多生活条件优渥,择业上倾向于物质,奉献和服务意识淡化[10]。因此他们一定要转变自己的价值观,增强对教师事业的奉献与服务意识;其次,要明确自我职业的定位;最后,不仅要有科研能力而且还要打牢教育功底,提高教育教学能力。