“缺陷思维”与“反缺陷思维”:教育研究中对弱势群体的两种立场论争

汪卫平,魏峰

(1.杭州师范大学经亨颐教育学院,浙江杭州 311121;2.上海师范大学教育学院,上海 200234)

对弱势学生的关注不仅考验教育研究者和实践者的理论和实操功底,而且也体现着他们对该群体持有的价值立场与情感勾连,更触及后续的政策跟进。随着后现代主义(postmodernism)对社会工作领域的影响,20世纪80年代以来,研究者开始强调对弱势群体要从“问题视角”(problem perspective)到“优势视角”(strength perspective)的转变。因此,挖掘弱势群体抗逆力(resilience)[1]的研究成为社会工作领域炙手可热的主题。与之类似的是,当前国内教育研究中,强调弱势群体的“优势”俨然有成为显学的趋势。已有文献以关注弱势学生的底层韧性、成长型思维、抗逆力[2]等品质为特点,并试图揭示弱势学生正在或曾经经历的“迎头赶上”“齐头并进”,甚至是“逆袭”[3]。

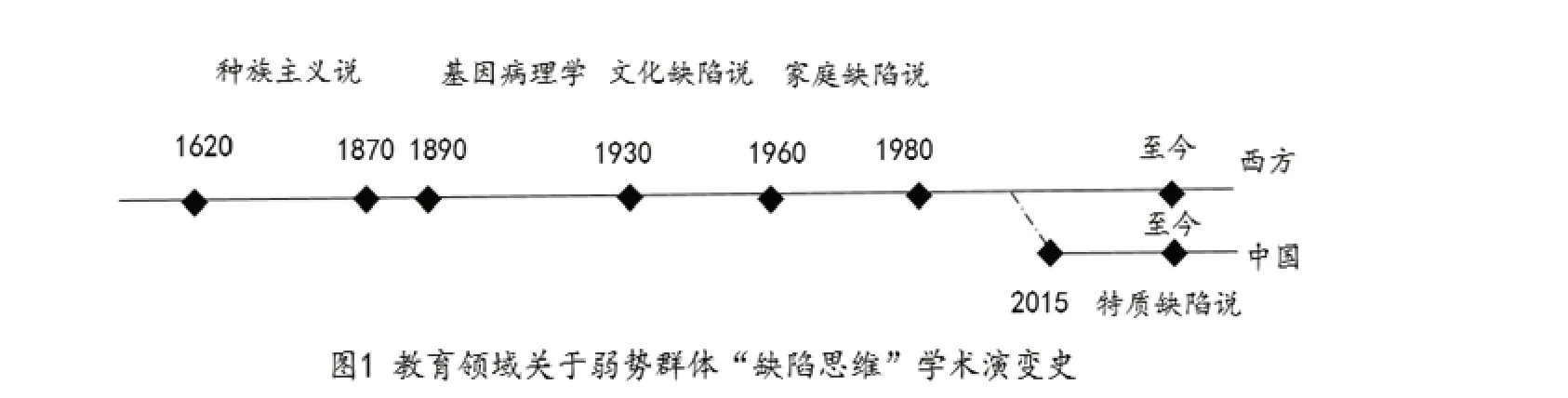

如果将教育研究中这股“新潮”置于悠久的学术体系中,我们便可在“缺陷思维”(deficit thinking)与“反缺陷思维”(anti-deficit thinking)的争论中找到坐标,也可为当前关于弱势群体研究的立场和价值预设提供参考。基于此,本研究首先回顾西方教育研究文献中“缺陷思维”的学术演变史、概念界定。其次,本文将重点介绍国外的缺陷思维与反缺陷思维的争论。最后,结合中文情境兴起的“新缺陷思维”浪潮,文章将分析后续中国教育研究者可能需要注意的问题。

一、教育研究中的“缺陷思维”及其学术史嬗变

研究人员对美国的种族差异以及成因解释感兴趣(图1)是“缺陷思维”产生的最直接根源。他们认为,少数族裔人群在基因上就存在致命缺陷。与前一阶段激进的种族主义观点相比,19世纪中后期,他们开始以科学研究为名,寻找能够解释种族差异的原因,而不是简单地诉诸种族中心主义的粗暴逻辑。但在当时,主流观点依然是生物缺陷或基因缺陷模式,即种族差异是由内在能力不足造成的,如智力低下或劣质基因等。

参考资料:VALENCIA R. Dismantling contemporary deficit thinking: educational thought and practice.[M]. New York: Routledge, 2010:1-17.

与生物学解释相反,20世纪30年代左右兴起的文化缺陷模型(cultural deficit theory)则将焦点转移到与文化和贫困相关的社会因素上。文化缺陷论认为,弱势群体学业表现较差主要是因为文化资本不足。随着对弱势群体研究的深化,该思维逐渐迁移到其他学科体系,如社会工作、心理学、教育学等。到了20世纪60年代,持有文化缺陷思维的学者开始转向“家庭缺陷说”。他们强调父母教养方式、家庭背景、社区环境等因素的重要性。例如,以赫斯(Robert D. Hess)、希普曼(Virginia C. Shipman)等为代表的文化缺陷论者,重点聚焦养育(nurture)与自然 (nature)的差别,并考察儿童所生活的社会、文化或经济状况,以及实现学业成功所需的行为规则、角色要求等。

瓦伦西亚(Richard R. Valencia)从众多解释弱势学生学业失败的机制中归纳出了“缺陷思维”一词。1997年,他出版的《缺陷思维的演变:教育观念与实践》(The Evolution of Deficit Thinking: Educational Thought and Practice)[4]是第一本对缺陷思维进行系统论述的论著。在2010年再版的《解构当代缺陷思维:教育观念与实践》(Dismantling contemporary Deficit Thinking: Educational Thought and Practice)一书中[5],他进一步阐述了缺陷思维在当代教育实践和研究中的新表征。在具体讨论时,人们采用了不同的术语。例如,缺陷假设(deficit assumptions)、缺陷话语(deficit discourse)、缺陷框架(deficit framing)、缺陷意识形态(deficit ideology)、缺陷模型(deficit model)、缺陷范式(deficit paradigm)、缺陷理论(deficit theory)和缺陷思维(deficit thinking)等。

虽然缺陷思维的概念有多种形式,但概念界定上却较为一致。瓦伦西亚认为,缺陷思维的核心是一个内生性理论。它假设学业失败的学生是由于其内在缺陷或不足导致的。这种缺陷表现为智力有限、语言缺陷、缺乏学习动力和不道德的行为等。在《教育心理学百科全书》(Encyclopedia of Educational Psychology)中,缺陷模式被界定为这样一种视角,即“少数群体的人们之所以与众不同,是因为与占主导地位的多数群体相比,他们的文化在某些重要方面存在缺陷”[6]。伯特利(John P. Portelli)从侧面描绘了缺陷思维的特征。他指出,缺陷思维是将“与‘标准’不同之处视为有缺陷、消极和不利的。它从不质疑正常事物的合法性,也不考虑差异实际上只是与标准不同而已。它不鼓励教师和行政人员承认某些能力、性情和行为的积极价值。缺陷思维导致了过早的主观判断和偏见,错误的信息和误解使某些人被边缘化”[7]。

总而言之,缺陷思维是一种研究者或其他利益相关者①例如美国社会心理学家奥托·克兰伯格(Otto Klineberg)。在考察或对待弱势群体时会有意或无意地会带着固定的思维方式或价值立场。持有缺陷思维的研究者认为,弱势学生的学业失败不外乎是个人内在动机、家庭教养方式、社区质量的劣势叠加导致的。如果要拯救处于危险的学生,那么就需要对个体、家庭、社区等因素进行针对性改造。

二、西方教育研究中的缺陷思维与反缺陷思维

(一)西方文献中的缺陷思维及其主要观点

缺陷思维最主要的特点是强调弱势学生学业表现失败的原因是自身、家庭和社区的不足,如果挽救学生失败,其措施无非是“提升和完善”学生的家庭、语言、文化等方面。因此,缺陷思维似乎又与“问题视角”非常相近(见表1),但缺陷思维在给弱势群体贴标签和污名化上却更极端。这种极端反映在当前美国学术界是“黑人智力低下”的言论依然大有市场。而且,这种极端思潮在之前的历史中就已出现过。例如,20世纪20年代左右兴起了优生学,在优生学者和智商测试热潮的推动下,“人类改善基金会”(Human Betterment Foundation)等机构提出了极端的口号:“鼓励优质人口生育,给弱智人口绝育”②读者可参考相关内容介绍,链接如下:https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Betterment_Foundation.。

表1 问题视角、优势视角、缺陷和反缺陷思维的比较

虽然教育研究中的“缺陷思维”还没走到如此极端地步,但在面对弱势学生时也没有留下多少温情。尽管缺陷思维一直深受批评,但直到今天依旧渗透在教育研究中。[8]西方文献对弱势群体的研究涉及欠发达国家或地区教育发展[9]、少数族裔、低收入群体、农村和边远山区学生[10]、有特殊需要的学生[11]、高等教育中的弱势学生[12]、内陆城市学生[13]等。特别是标准化考试模式与“能者至上”的精英选拔制度(meritocracy),进一步强化了个体对于教育成功与失败者的“相近定义”,也就是把它们都归结于自身的努力程度和其他内在品质。[14]

(二)“反缺陷思维”的形成及其对缺陷思维的批评

20世纪二三十年代是反缺陷思维的萌芽阶段。一些反对基因病理学的研究者举起反抗大旗。他们通过心理实验力证种族间并不存在基因和智力差异。“反缺陷思维”的支持者拒绝将弱势学生视为“有问题”或是“病态”的学生,而强调宏观环境和政策所应承担的责任。他们试图厘清缺陷思维的核心逻辑、架构基础等方面的问题所在。[15]哥伦比亚大学的研究者接力式地对佩恩(Ruby Payne)的《理解贫穷的框架》(A Framework for Understanding Poverty)进行批评。[16]他们认为该书的核心在于构建“贫穷的心智”,固化了贫穷对学生心理、习性、态度的终身影响。

对缺陷思维的批评主要集中在三点。第一,缺陷思维过分强调学生、家庭、社区的问题,而忽视了学校和教育政策的不足,尤其是对政策的考核,因而有“责备受害者”的嫌疑。瑞恩(William Ryan)在《责备受害者》(Blaming the Victim)[17]中直陈缺陷思维的核心问题是责备受害者。他们自诩研究范式接近行为社会科学中“描述—解释—预测—改变行为”的范式,以及个体“可教育性”(educability),因此他们热衷于对弱势群体进行“改造”。瓦伦西亚毫不留情地指出这类研究的套路。“首先,对受害者进行社会问题确认;其次,进行一项研究以找出弱势和优势人群的差异;再者,一旦上述差异得到确认后,它们就会被界定为问题的原因;最后,政府进行针对性干预,以纠正这些缺陷”[18]。这似乎又为后续的以鲍尔斯(Samuel Bowles)和金蒂斯(Herbert Gintis)为代表的批判教育学学者的结构不平等和学校复制阶层差距等主张提供了灵感。

第二,缺陷思维延承自对少数族裔歧视的学术传统,带有种族压迫和文化中心主义的嫌疑。白人研究者总是以自上而下的“上帝”或“救世主”视角审视其他少数族裔。只要是不符合白人价值观的,均被他们视为异端和另类。这些观点高度迎合了民族中心主义。鉴于“缺陷思维”拥趸者与劣势学生间片面和单调的权力分布,这种思维方式带有压制性色彩。持有缺陷思维者的人也总是以自身所处阶层为中心,视其他阶层为异端,并将现有的底层劣势归结于此种差异。持有该观点的决策者认为黑人在智力和基因上存在明显劣势,假如将白人学生与其混在一起,可能会影响白人学生的学习质量。这为后续最具美国特色的学校种族隔离制度的诞生提供了理论基础。

第三,缺陷思维更多仰赖于意识形态而非科学的研究设计,所以更容易随时代变化而具有多重形态和表征。缺陷思维接近于一种伪科学,其支持者在推广研究结论的时候,似乎更愿意以某种意识形态为搭便车的对象。在这种模式中,研究人员带着根深蒂固的偏见来对待有色人种(弱势群体),并以方法论上有缺陷的方式进行学术研究,接着以教化、宣传和劝说的方式交流他们的发现。正因如此,随着社会意识形态的改变,缺陷思维会以不同种观点出现,从基因缺陷—文化缺陷—家庭缺陷的变化足以说明这一点。从科学性来看,他们的研究建立在不健全的假设上,使用有缺陷的心理测量学方式收集数据,更没有控制重要的自变量,也不考虑所观察到的结果与假设相反的解释。

三、中国语境下教育研究中的“新”缺陷思维

中国的教育研究情境中并不存在绝对意义上的“缺陷思维”[19]。学者们并没有指责弱势群体,相反,本土研究更多的是一种在对“弱势学生问题化”的批评上生发出的新范式。但是,本土研究又在无意之中陷入了对“反缺陷思维”和“优势视角”的简单模仿。这些研究者绕开或否定弱势群体所处环境和经历的劣势与困难,转而去挖掘强调弱势群体中成功样本本身的个人优秀特质和心理品质的重要性,其背后的假设是没有成功的人缺乏此种特质和品行。因而,本文将其称为“特质缺陷说”(图1)。在这种新思维下,研究者对宏观制度与政策完善可能性的理性追问似乎空缺。尽管部分文献也略带提及政策维度的修缮,但这种补充更多是对研究者对中文杂志“政策启示”硬性要求的妥协,或是有意或无意忽视制度层面努力,又或将政策修补投射到弱势群体身上,进而要求弱势学生具备某些积极品质。

在“缺陷思维”和“问题化倾向”长期影响下,已有对弱势群体的研究带有“问题取径”的浓重色彩,而在当前则转入“反问题取径”范式。所以,学术界聚焦于挖掘弱势群体的主观能动性及其解释力,而这似乎又成了特质缺陷说的核心。对于这种解释机制,现有中文语境的焦点集中在底层文化资本、抗逆力、成长性思维、吃苦和懂事的心性与品质、儒家文化圈独有的读书氛围、阶层流动的渴望和文化图示等方面(表2)。在中国情境下,与上述解释机制相连接的弱势群体包括:农村学生、家庭初代大学生、随迁子女、留守儿童、有特殊需要儿童、学习困难儿童、单亲家庭子女等。

表2 中国语境中“新缺陷思维及其机制解释”的相关文献

例如,大量关注农村大学生的研究,着眼于发掘为何“部分农村学生实现学业追赶和阶层逆袭”。有研究发现是个体“意识的觉醒”[23],有研究认为是底层困苦的逆境衍生出坚韧[24],有研究提出“底层文化资本”的理论雏形[25]或隐喻。[26]有研究从教育期望视角考察弱势群体的主观能动性[27],研究者发现弱势群体衍生出了跳出阶层结构限制的极高期望,而且这种期望是跳出结构限制的。最重要的是,这种现象与西方文献中弱势群体期望较低是完全不同的。有研究虽然承认留守儿童存在部分问题,但却发现留守儿童并不完全是“负面的受害者”[28]。他们指出,外出成员与留守成员实现了适时互通,经济与情感往来弥补不在场交往的局限,留守儿童的父母缺场并不必然带来亲代缺位。因此,他们似乎可得出留守也能带来积极力量的结论。

四、“两种论争”与后续中国教育研究可能的进路

西方的相关研究正面临如何对待弱势群体的意识形态争论。[29]中国教育研究话语体系中,研究者对待弱势群体的态度正慢慢滑向新的缺陷思维。尤其强调典型的成功学生背后积极品质的“特质缺陷说”,正受到研究者们的追捧。

(一)以反缺陷思维与“优势视角”理解弱势群体,应注意理论假设和潜在陷阱

中国本土中的“底层坚韧”,既不能归为社会工作领域“优势视角”的继承,也无法看作是“反缺陷思维”在中国情境下的理论进步。这主要体现在传统“优势视角”并不否定和忽视“问题”。恰恰相反,它是在问题解决基础上做进一步的完善,其本质依然希望促成被研究对象(案主)向更好的方向发展。另一方面,“反缺陷思维”更强调不能将弱势群体的学业失败归结于个人。而当前本土学术风向更像是一种另类,因为它直接否定或忽视了弱势群体学业失败或弱势的事实,也意味着前面两个观点的假设都被颠覆了,进而只转向具有宣传意义但缺乏代表性的个体。

国内学术圈所寻找的“特质优势”解释框架,虽然在批判“问题视角”中形成,但在逻辑上面临滑入理论陷阱的危险。杜亮等人也指出,底层文化资本存在“误导风险和理论陷阱”[30]。农村学生通过苦学与勤奋获得学业成功的机制依赖于单一的学业评价标准。对极个别“流动成功者”关注,有“成功路径”复制的简单思维的特性。更重要的是,该思维有两种极其危害的结果:一方面是会陷入“责备受害者”的诡异逻辑。即那些没有实现流动和学业追赶的弱势学生,有可能仅仅是因为他自身缺乏此种积极动力和心智。另一方面,该结论的前提还在于忽视了更具有代表性的失败者,某种程度上是以承认现有教育与社会秩序完全合法性为代价的,而这恰恰会导致掩盖了弱势学生所真正面临的社会不平等问题。就连“孕育”优势视角的社会工作领域,也有人指出优势视角可能是“自欺欺人”或是“美丽的花瓶”[31]。

(二)不宜夸大底层文化资本,应正视底层文化资本带来的负面影响

批评“问题导向”的研究者指出,过分关注负面容易给弱势群体及其家庭带来歧视知觉,无助于其自立自强。[32]我们并不反对甚至同样也渴望能找到,帮助弱势学生实现学业追赶和向上流动的机制。只是我们反对以“社会达尔文主义”(social darwinism)和“成功复制”的方式去寻找部分弱势学生“致胜”的法宝。虽然“优势视角”强调弱势群体内在力量和优势,但并不否认问题的存在,或刻意忽略其痛苦或不足之处。他们更强调用内在力量的激发,使弱势群体暂时放弃对问题的“钻牛角尖”,而以内在动机激发个体思考改变的机会。所以教育领域的弱势群体研究,也应理性看待“优势视角”[33],避免滑入“只谈优势,不谈问题”的极端。相反我们觉得未来研究更应该去关注那些学业失败和向上流动失败的学生。他们究竟经历了什么,社会环境和制度是如何与他们互动的。

更重要的是,将弱势群体中学业和阶层流动的优胜者作为榜样进行研究,忽视了该品质背后的负面代价,容易给人“为苦难唱赞歌”的口实。研究者以PISA2018的数据分析发现,弱势群体抗逆力往往是以较低满意度和归属感为代价。尤其是东亚国家或地区呈现出明显的聚类特征。这与学界观察到儒家文化圈“强竞争、高投入”模式下时间、精力和身体代价是一致的。欣慰的是,例如,程猛[34]、汪卫平[35]、师欢欢[36]等人几乎同时注意到“底层文化资本”对农村学生实现学业逆袭或向上流动带来的情感代价、瓶颈与阈限。就连PISA官方引以为豪的“成长型思维”(growth mindset),依然有研究者从中发现弊端。[37]

(三)从“缺陷思维”到“多元化思维”,兼顾弱势学生学业和向上流动的渴望

在经历了“缺陷思维”和“反缺陷思维”的学术争论后,西方对于弱势群体学生的研究开始整合两种观点,研究者提出多元化思维的概念。他们强调教育教学中要挖掘弱势群体的闪光点,推崇欣赏性教育、学习优势教育理论(strength-based teaching)。但可以预料到的问题是,在中国的情境下教育内卷与竞争裹挟而来,鼓励和包容弱势群体学生的不足可能难以立足。一些学者尝试用积极心理学鼓励职业教育的接受者们能够以更积极的态度投身于职业教育。但因为传统文化情境中“重成绩、轻技能”,以及对职业教育的歧视和偏见依然强大,因此,积极心理学的范式在多大程度能够起作用值得进一步研究。

所以在以“反缺陷思维”和“优势视角”去理解教育问题时,如何将这些学术视角与当下中国高竞争度的教育氛围进行匹配依然是一个重要的话题。因为当前的教育生态下,“鼓励个体成为人上人”的传统文化信念,始终会像永动机一样鼓动所有学生去追求成为学业的绩优生或是教育竞赛的胜利者。对于中国教育研究者而言,我们更应该去鼓励研究者和政策制定者同样可以借鉴“多元化思维”,挖掘弱势群体的长处,但同时我们也需要合理结合弱势群体较高的大学期望这一现实情况,尽量做到既可以采用优势视角整合教育教学方法和理念,同时也能满足弱势阶层甚至是整个群体较高的向上流动的抱负和动机。

(四)寻找个体主观能动性和教育制度及机构动态调试间的微妙平衡

西方的缺陷思维和反缺陷思维都存在相似问题,即都无法调和结构限制和个体主观能动性间的关系。缺陷思维过于强调个体及其家庭和社区的不足,而反缺陷思维却过于强调制度的调整以匹配个人的成长和适应。本研究也需重申两点:其一,本文虽反对责备受害者,强调教育制度和机构的完善,但我们同样反对只强调“制度和机构的兜底功能”,即完全将弱势群体的学业追赶和向上流动的可能性视为教育制度和机构的天职或责任。虽然弱势群体的学业水平和向上流动机制中有社会制度和机构不可推卸的责任和义务,但不应完全将责任推向制度和机构。此种做法危害在于,一方面制度和机构的改革和调整具有保守性和时滞性特点,过分倚重机构反而进一步加剧弱势群体的劣势。另一方面,如果全社会形成了对弱势群体进行“制度和机构兜底”,个体只负责“收获成功”的共识与观念,久而久之,弱势群体反而会滋生较低的向上流动的动力。其二,反缺陷思维支持者也须避免将任何针对弱势群体的有效教育活动都打上“修理”的贬义色彩。例如,有人将聚焦家庭初代大学生的高影响力教育活动一律视为对弱势学生的修理行为,却忽视了有效教育措施的个体意义与实践参考。

本文虽无法指出如何实现个体主观能动性和制度补偿的动态平衡,但可提供两个参考标准。其一,学术研究应该正视制度和机构在保护和支持弱势群体中不可推卸的责任,而且作为公共部门更应该主动承担该责任,但也要避免影响弱势群体的原生动力;其二,应该将个体能动性的发挥置于一个客观的评价框架中,避免夸大底层文化资本的功效和限度,关注弱势群体发挥主观能动习惯带来的隐性和负面影响。