中国城乡协调发展的时空差异及影响因素

姬志恒 张 彦

(山东财经大学 工商管理学院,济南 250014)

城乡协调是指城乡间变二元分割为关联互动进而实现资源要素合理配置的发展状态和模式,是城乡由分离对立转向融合一体化的必然途径。改革开放特别是进入新世纪以来,我国城市和乡村各项事业取得了长足进步,城乡民生福祉均显著提升,但长期以来基础设施建设、产业布局和要素使用等方面的“城市偏向”所导致的城乡发展不均衡和农村发展不充分问题仍较为突出。立足新发展时代,着力推动城乡互促、互惠、互补、协调发展,实现城乡间要素合理配置、基本公共服务普惠共享、基础设施一体化和乡村经济多元化发展,是贯彻新发展理念的重要体现,对加快构建以国内大循环为主体的双循环体系和实现全域高质量发展具有深远意义。同时需要看到,中国幅员辽阔,不可避免会出现不同程度的城乡发展水平和发展落差,推动全域范围内城乡协调发展必须将这种差异纳入考察。换言之,科学测度城乡协调发展状态,明确城乡协调发展的时序特征、空间差异和影响因素,成为缩小中国城乡发展差距和推动区域协调发展的重要依据。

学者们对城乡协调融合发展相关问题的关注由来已久,既有研究多围绕城乡协调发展的理论探讨、特定区域城乡协调发展状态测度、不同尺度下城乡协调发展的空间差异、城乡协调发展影响因素和对策等展开。理论探讨包括城乡关系理论和城乡互动理论等,如刘易斯的二元经济结构模型、佩鲁的增长极理论、赫希曼的中心—外围理论等,旨在阐释城乡发展落差成因和弥补路径。城乡协调发展状态测度则从城乡居民收入和公共服务等核心指标向综合指标演进,后者从民生福祉出发涵盖城乡生产和生活诸多方面,包括产业效率、居民收入/支出、公共服务等,具体测度方法包括变异系数法、主成分分析法、层次分析法、隶属度方法和耦合协调度模型等。城乡协调发展空间差异研究则运用泰尔指数和空间自相关模型等考察特定区域内部城乡协调发展的空间格局。既有研究普遍显示,区域城乡协调发展状态在空间维度上具有异质性特征,这种特征随着城市和乡村的发展位势差异变化而持续演化。吕丹等研究显示2005—2014年间除个别省域偶有波动外,我国大部分省域城乡发展协调度均呈稳步提升态势,全域范围内“东高西低”格局明显。孙群力等基于省域尺度研究显示2007—2017年间我国城乡融合水平提升明显但随时间推移增速有所放缓,全国和地区层面都存在β

收敛趋势。此外,基于居民收入和公共服务等核心指标的研究显示,除西南地区外的我国其他地区城乡收入差距具有发散特征,全域范围内城乡基本公共服务均等化的空间非均衡性存在β

收敛趋势。城乡协调发展状态与区域自然禀赋和发展环境等密切相关,城市化进程、产业结构升级、市场环境、交通基础设施、区域和产业倾斜性政策等能够对城乡协调发展产生复杂而深刻的影响;缩小中国城乡发展差距和推动城乡一体化发展需要从搭建城乡要素自由流通和平等交换的制度框架、释放城市产业和基础设施的辐射效应、构建城乡产业融合发展机制、因地制宜优化乡村人地系统要素、构建城乡统一建设用地市场和就业市场、完善普惠“三农”的农村金融市场体系和优化农村基本公共服务体系等方面加以推进。既有研究为明确城乡协调发展格局及成因提供了较好启示,但从准确评价城乡协调发展状态、厘清我国城乡协调发展的时空特征及影响因素等方面仍存在可突破之处。第一,就评价城乡协调发展状态而言,一方面有必要从高质量发展要求出发多维度刻画城乡发展状态并测算二者协调度;另一方面,传统比值法和变异系数等方法测度城乡发展协调度存在若地区城乡发展均处于较低水平时亦可能出现高度协调的“反事实”现象,需要通过协调度模型加以改进。第二,既有研究多通过特征描述和空间分异分析等探究区域城乡发展协调度的时空差异,对这种差异的精确测度有待提升,尤其是准确刻画其空间差异的来源、演变和分布动态。第三,城乡协调发展影响因素多元且作用机制具有复杂性,有必要引入地理探测器方法识别影响因素及其交互效应,厘清城乡协调发展影响因素的作用。为此,本研究在对城乡发展进行系统评价基础上测度其协调度,进而通过Dagum基尼系数和核密度方法刻画城乡发展协调度的地区差异及其分布动态演进,并通过地理探测器方法分析相关影响因素及其交互作用,以期准确刻画中国城乡协调发展的时空状态并明确其成因。鉴于省域(省、自治区、直辖市)在政策制定和资源分配中具有重要地位,本研究以省域为空间尺度展开。

1 中国城乡发展协调度测度:2006—2020年

1.1 城乡发展协调度测度方法

依据协同学的相关研究,特定系统的协调度可视为系统在发展过程中内部各要素和子系统间统筹兼顾、和谐一致的程度。城乡协调发展旨在充分发挥城市和乡村的各自优势,合理配置城乡要素,畅通城乡循环,缩小城乡居民在收入、基本权益和公共服务等方面的落差,实现城乡间共生共赢,和谐并进。设定城市和乡村发展水平分别为UD和RD,城乡发展耦合度(C

)计算方式如式(1)所示。耦合度指标在部分条件下无法区分系统间差异表现,如特定地区城乡发展均处于较低水平时亦可能出现高度耦合状态,因而需要进一步进行协调度分析以反映二者整体协同效应。纳入次序类型后的协调度(D

)计算方式如式(2)所示。其中区域城乡综合发展水平(UR

)由UR

=αUD

+βRD

计算得出,考虑到城市和乡村发展状态及对城乡协调发展的重要性及贡献度,待定系数α

和β

取值均为0.5。协调度取值范围为0~1,该值越大(小)意味着城乡发展协调度越高(低)。(1)

(2)

1.2 指标体系和权重设置

《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见(2019)》提出构建促进城乡规划布局、要素配置、产业发展、基础设施、公共服务、生态保护等相互融合和协同发展的体制机制。基于《意见》要求和高质量发展诉求,本研究结合城乡地域系统理论从生产发展、人民生活、生态环境3个维度对城乡系统发展进行综合评价。生产—生活—生态三维度既能够较好的覆盖城市化发展在人口、经济、社会和环境等方面的表征,也能够体现乡村振兴在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕和治理有效等方面要求。参照既有研究,结合指标的科学性、有效性和数据的可得性,本研究构建如表1所示的指标体系。指标权重通过AHP(层次分析法)—熵值法确定,该方法为组合方法,综合吸收了主观和客观赋权的优点。本部分的原始数据取自《中国统计年鉴(2007—2021)》、《中国农村统计年鉴(2007—2021)》、《中国人口和就业统计年鉴(2007—2021)》和各省域统计年鉴,个别缺失值通过插值法或类推法补齐,经济数据均进行了消胀处理。因数据缺失,本研究未含港澳台地区和西藏自治区。需要说明的是,《中国人口和就业统计年鉴》给出各省域城市、城镇和农村不同受教育程度人口比重,本研究将小学、初中、高中、大专及以上学历依次赋值6、9、12和16年,并将城镇并入城市口径,城市居民人均受教育年限依据城市和城镇被调查人口数量加权计算得出。农业面源污染为农业化学需氧量、总氮和总磷污染物产生量总和,具体计算方式参照赖斯芸等。

表1 城乡协调发展指标及权重

Table 1 Indicators and weights of urban-rural coordination development

区域 Region 维度Dimension基础指标Index方向Direction城市人均二三产业产值(0.421)正向生产发展Production(0.332)建成区地均二三产业产值(0.402)正向高技术产业产值占城市GDP比重(0.177)正向城市(镇)居民人均受教育年限(0.110)正向城镇居民家庭人均可支配收入(0.319)正向人民生活Livelihood(0.391)城镇居民人均固定资产投资(0.226)正向城市Urbanarea城市人均道路面积平方米(0.113)正向城市每万人拥有公共交通车辆(0.128)正向城市万人拥有卫生人员数(0.103)正向人均城市公园绿地面积(0.312)正向生态环境Ecology(0.278)城市生活垃圾无害化处理率(0.101)正向人均城市生活垃圾清运量(0.087)负向工业污染治理完成投资额/工业增加值(0.500)正向农林牧渔增加值/农村人口(0.253)正向粮食产量/耕地面积(0.132)正向生产发展Production(0.381)机械总动力/耕地面积(0.175)正向耕地有效灌溉面积/耕地面积(0.187)正向农林牧渔业中间消耗/农林牧渔业增加值(0.121)负向农村人均地方财政农林水支出(0.133)正向农村居民人均纯收入(0.301)正向农村居民人均受教育年限(0.088)正向食品衣着支出费用/农村居民消费总支出(0.113)负向农村Rural area人民生活Livelihood(0.419)农村住户固定资产投资亿元(0.153)正向乡村消费品零售额占全社会消费品零售额的比重(0.128)正向每千农村人口村卫生室人员(0.116)正向65岁及以上人口占比(0.102)负向农业面源污染(0.248)负向农膜使用量/播种面积(0.171)负向生态环境Ecology(0.200)化肥施用量/播种面积(0.187)负向农药施用量/播种面积(0.211)负向成灾面积/受灾面积(0.184)负向

注:括号内数字为权重。

Note: Figures in brackets are weights.

1.3 中国城乡发展协调度典型特征

表2报告了2006—2020年全域、各省域以及按照国家统计局口径划分的东部、中部、西部和东北四区域城乡发展协调度的年度值、均值以及城市和乡村子系统发展水平均值(缺失年度值备索,城乡子系统发展评价值进行了归一化处理),其中全域值和区域值为省域值乘以对应人口权重得出。基于均值的各省域城市子系统、乡村子系统和城乡发展协调度的变异系数(CV)依次为0.174、0.338和0.119,省域间乡村子系统发展落差最为明显。西北和西南板块乡村子系统评价值和城乡发展协调度评价值存在连片低值区域,推动乡村振兴和城乡融合发展需要予以整体突破。空间特征直观显示我国城市和乡村子系统发展以及城乡发展协调度评价值均呈现“东高西低”和“相似集聚”的基本格局,考察期内城市子系统评价值领先省域为上海、北京和天津,乡村子系统评价值领先省域为山东、浙江和江苏,四大区域城乡发展协调度均值从高到低依次为东部、中部、东北和西部。若以0.4、0.6和0.8为断点将协调发展状态分为失调(0~0.4)、低度协调(0.4~0.6)、中度协调(0.6~0.8)和高度协调(0.8~1),考察期内各省域均值除山东达到高度协调状态外,其余省域均为低度或中度协调状态,占比分别为26.67%和70%。考察初期2006年尚无省域达到中度或高度协调,其中西部省域和除河南外的中部省域均为失调状态,全域范围内失调省域占比达到63.33%;“十一五”末期华北、长三角和黄河中下游板块达到中度协调状态,全域尚无省域实现高度协调,亦无省域为失调状态;“十二五”末期全部省域均达到中度或高度协调状态,其中“十一五”末期达到中度协调状态的板块向高度协调迈进,全域范围内高度协调省域占比为23.33%;“十三五”末期全部省域均为中度或高度协调状态,其中高度协调状态省域占比提升至66.67%。时序特征则显示考察期内各省域城市和乡村子系统评价值以及城乡发展协调度评价值均保持稳步提升态势,全域尺度下三者年均增幅依次为13.06%、8.66%和6.13%。就城市子系统而言,受发展基础和区域性倾斜政策等的影响,中部地区增幅较高,西部和东北次之。受惠于脱贫攻坚等政策推动,西部地区农村子系统增幅快于其他地区。值得注意的是,各地区城市和乡村子系统评价值的增速随时间推移均有所回落,这与我国经济进入增速换档期密切相关。就城乡发展协调度而言,“十一五”以来统筹城乡发展和推进新型城镇化等战略实施持续有效的优化了城乡协调发展状态,其中西部地区城乡发展协调度增幅领先于中东部地区,这也在一定程度上意味着我国城乡发展协调度空间差异存在缩小趋势。

表2 中国城乡发展协调度评价值

Table 2 Evaluation of urban-rural coordination development in China

区域 Region 省份Province2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年2019年2020年城市发展UD乡村发展RD协调度D北京 Beijing0.5790.6250.6930.7500.7710.7810.8260.8720.8810.6150.5160.738天津 Tianjin0.5620.5960.6570.7580.8190.8220.8720.9090.9390.6120.5500.750河北 Hebei0.4400.5210.6300.7340.8090.8430.8460.8630.8750.4630.6900.715上海 Shanghai0.4970.5750.6190.6890.7480.8160.9060.9330.9320.6150.5210.745江苏 Jiangsu0.5100.6170.6950.7710.8530.8880.9450.9490.9790.5900.6980.780东部East浙江 Zhejiang0.5270.6140.6910.7640.8470.8830.9360.9370.9700.5700.7330.780福建 Fujian0.4500.5020.6110.6910.7900.8280.8710.9030.9280.5240.5550.710山东 Shandong0.5050.6320.7280.8190.8880.9210.9410.9560.9670.6090.7720.805广东 Guangdong0.4260.4960.5900.6770.7390.7630.8080.8220.8560.4660.4880.669海南 Hainan0.2660.2910.4040.5720.6590.6970.7620.7900.8040.4180.2920.564均值 Average0.4780.5650.6540.7400.8120.8440.8830.8980.9210.5410.6340.772山西 Shanxi0.2660.4720.5460.5880.7010.7050.7300.7440.7440.4490.3220.602安徽Anhui0.2530.4350.5640.6490.7580.7770.8370.8400.8620.4020.5590.644江西 Jiangxi0.3400.4470.5680.6560.7120.7350.7870.8020.8300.3760.5670.638中部Central河南 Henan0.4030.5080.6040.6750.7590.7860.8310.8500.8650.4140.6520.680湖北 Hubei0.3340.4450.5680.6160.7200.7520.8060.8180.8470.4160.4690.635湖南 Hunan0.3800.4610.5740.6500.7400.7680.8300.8470.8760.3800.6500.661均值 Average0.3410.4660.5760.6450.7370.7610.8120.8270.8480.4050.5630.687内蒙古 Inner Mongolia0.2840.4780.6040.7160.8090.8380.8730.8940.9200.5150.4590.686广西 Guangxi0.3260.4520.5380.6180.7020.7220.7760.7970.8100.4160.4070.617重庆 Chongqin0.2290.3960.5150.6090.6810.6940.7560.7890.7990.4560.3020.586四川 Sichuan0.3340.4430.5510.6200.6970.7200.7600.7830.8170.3860.4510.616贵州 Guizhou0.1930.2820.4490.5080.6110.6390.6980.7060.7220.3650.2320.516西部West云南 Yunnan0.2740.3830.4880.5560.6380.6770.7110.7180.7420.3890.2850.558陕西 Shaanxi0.2690.4000.5550.6340.6890.7050.7360.7540.7660.4640.3140.599甘肃 Gansu0.2470.3580.4640.5030.6150.6360.6650.6680.6800.4120.1890.526青海 Qinghai0.2600.3550.4930.5970.6650.7090.7110.7440.7510.4140.2900.563宁夏 Ningxia0.2610.4580.5480.6130.7370.7790.7900.7740.7920.5110.2850.622新疆 Xinjiang0.3770.4650.5950.6500.7720.7990.8100.8100.8330.4670.4790.661均值 Average0.2860.4090.5280.6010.6860.7110.7510.7670.7870.4180.3550.621辽宁 Liaoning0.4300.4860.5770.6690.7560.7500.7430.7560.7710.4790.4010.651东北Northeast吉林 Jilin0.2660.3800.5180.6180.7100.7270.7850.7540.8120.4170.3880.602黑龙江 Heilongjiang0.1550.3100.4560.5630.6700.6770.7290.7490.7660.3430.3500.545均值 Average0.2920.3970.5200.6190.7150.7190.7490.7530.7790.4160.3800.636全域Global均值 Average0.3720.4820.5880.6680.7510.7760.8180.8340.8560.4640.5190.700

2 中国城乡发展协调度的时空差异研究方法

2.1 Dagum基尼系数及其分解

本研究采用Dagum基尼系数及其分解分析中国城乡发展协调度空间相对差异。Dagum基尼系数的计算方法如式(3)所示:

(3)

式中:y

(y

)为第j

(h

)组内省域i

(r

)城乡发展协调度评价值;μ

为所有省域城乡发展协调度均值;n

表示考察省域个数;k

代表考察组总数(本研究为东部、中部、西部和东北四区域);n

(n

)为第j

(h

)组内部省域数量。Dagum基尼系数可分解为组内差异贡献(G

)、组间差异净值贡献和(G

)和组间超变密度(G

),解决了样本数据间交叉重叠等问题,各部分对应计算方式如下:(4)

(5)

(6)

其中:

(7)

(8)

上述式中:且为组j

和h

间城乡发展协调度评价值的相对影响,计算方式见式(9);d

可视为组j

和h

中所有y

-y

>0样本值的加权平均,计算方式见式(10);p

表示超变一阶矩,计算方式见式(11);F

(F

)表示区域/组j

(h

)累积密度分布函数。D

=(d

-p

)/

(d

+p

)(9)

d

=dF

(y

)(y

-x

)dF

(x

)(10)

p

=dF

(y

)(y

-x

)dF

(x

)(11)

2.2 Kernel密度估计

Kernel密度估计属于分布动态学模型,作为非参数估计方法被广泛应用于对经济变量非均衡分布的分析中。通过Kernel密度估计揭示的城乡协调发展分布演进特征和地区间差异能够对通过Dugum基尼系数刻画的相对差异形成补充。设定随机变量X的密度函数为f

(x

),点x

密度函数由式(12)估计,其中N

、X

、h

和K

(x

)分别为观测值个数、独立同分布观测值、带宽和核函数。核函数K

(x

)是一种加权函数或平滑转换函数,本研究采用常见的高斯核函数,计算方式见式(13)。此外,Kernel密度估计对带宽h

较为敏感,一般多选择较小带宽以提高估计精度。(12)

(13)

3 中国城乡发展协调度时空差异及来源

表3报告了2006—2020年中国城乡发展协调度Dagum基尼系数及其分解结果。总体Dagum基尼系数位于0.050~0.159,中国城乡发展协调度的空间差异较为明显。变动特征显示,考察期内省域尺度下中国城乡发展协调度的空间相对差异呈现稳步缩小趋势,这与城市发展的反哺作用、国家强农惠农和倾斜性区域发展政策、脱贫攻坚战略实施及其东部地区产业转移等有关:尽管高速城市化发展推动了资源空间集聚并产生了具有空间异质特征的城乡发展落差,但国家针对“三农”领域的倾斜政策和脱贫攻坚战略实施有效弥补了农村地区特别是中西部地区农业农村发展短板;东部发达地区的产业转移亦能够通过劳动力回流和产业结构升级等方式优化中西部地区城镇和乡村发展动能,缩小城乡发展落差,提升城乡协调发展的空间均衡性。分阶段测算显示,“十一五”、“十二五”和“十三五”期间Dagum基尼系数降幅分别为56.65%、21.85%和8.84%,中国城乡协调发展的空间非均衡程度降幅有所趋缓。

表3 中国城乡发展协调度空间差异及来源

Table 3 Spatial differences and sources of urban-rural coordination development in China

年份Year区域内基尼系数Gini coefficient in the region区域内基尼系数Gini coefficient in the region东部East中部Central西部West东北Northeast东-中East-Central东-西East-West东-东北East-Northeast中-西Central-West中-东北Central-Northeast西-东北West-Northeast20060.0560.0910.0980.2210.1700.2520.2460.1220.1910.19820070.0640.0540.0810.1900.1230.2030.2120.0980.1720.17320080.0610.0320.0720.1040.1040.1650.1780.0720.1030.10020090.0530.0220.0610.0760.1020.1480.1470.0590.0670.07420100.0490.0170.0470.0540.0700.1110.1180.0500.0570.05520110.0440.0210.0530.0380.0700.1150.1020.0540.0410.04920120.0410.0220.0490.0400.0700.1060.0900.0490.0380.04920130.0410.0170.0380.0270.0560.0940.0780.0460.0300.03820140.0390.0160.0410.0280.0530.0870.0670.0460.0270.04220150.0390.0170.0400.0260.0540.0880.0730.0460.0290.03820160.0400.0180.0390.0230.0560.0880.0810.0460.0330.03520170.0360.0170.0380.0160.0520.0890.0830.0470.0370.03120180.0360.0190.0350.0150.0470.0830.0830.0470.0430.02820190.0330.0190.0360.0020.0460.0810.0880.0460.0480.02920200.0310.0190.0380.0110.0440.0800.0830.0470.0460.030均值 Mean0.0440.0270.0510.0580.0740.1190.1150.0580.0640.065年份Year全域基尼系数GGini coefficient inthe overall area区域内差异GwDifferencesin the region区域间差异GcbDifferences amongthe regions超变密度GtTransvariation贡献率% Contribution rateGwGcbGt20060.1590.0230.1190.01714.4674.8910.6520070.1290.0210.0950.01415.8873.5810.5420080.1030.0170.0770.00817.0175.307.6820090.0900.0140.0680.00716.1176.307.6020100.0690.0130.0510.00518.1574.187.6720110.0680.0120.0520.00417.8176.076.1220120.0640.0120.0480.00518.0574.637.3220130.0560.0100.0420.00318.7575.975.2820140.0530.0100.0380.00519.5371.918.5620150.0530.0100.0390.00419.3272.478.2120160.0540.0100.0400.00519.0572.758.2020170.0530.0100.0400.00418.1475.336.5320180.0510.0100.0380.00418.6774.027.3220190.0500.0090.0380.00318.6074.896.5220200.0500.0090.0370.00318.6574.506.84均值 Mean0.0730.0130.0550.00617.8874.457.67

考察期内中国城乡发展协调度区域内部差异(G

)均值为0.013,整体呈现稳步缩小趋势。东部、中部、西部和东北地区城乡发展协调度Dagum基尼系数均值分别为0.044、0.027、0.051和0.058。从空间结构看,东部和东北地区较大的内部差距源自鲁苏浙辽的相对领先地位,西部地区则与贵州和甘肃等省域相对滞后有关。进一步透视表明,东部地区省域内部差异是城乡子系统“双高”基础上的差异,东部地区城市群和中小城镇发展更为成熟,客观上推动了资源由乡向城的流动,实现城乡协调发展需要充分释放城市向乡村的溢出效应;西部地区省域内部具有城乡子系统“双滞后”特征,特别是城市化的发展滞后削弱了地方财政能力,进而抑制了农村生产条件和基本公共服务的有效供给。因此推动西部地区特别是低值省域的城乡协调发展需要在国家区域倾斜政策基础上进行整体优化,协同推进乡村振兴和新型城镇化战略,着力强化对农村相对贫困的治理,推动城乡间和区域间形成循环提升。考察期内东部、中部、西部和东北地区城乡发展协调度Dagum基尼系数均呈波动下降趋势,期末较期初降幅分别为44.76%、78.95%、61.41%和94.98%,中部和东北地区降幅较高。阶段性特征显示,“十一五”降幅最为明显的是中部地区,“十二五”和“十三五”期间则为东北地区,中部和西部地区“十三五”期间变化幅度并不明显,但中部地区内部差异在2017年之后出现“翘尾”现象,其未来趋势需要进一步关注。Dagum基尼系数分解结果显示,考察期内四地区间差异始终是全域内部差异的最主要来源。时序特征显示,考察期内区域内部Dagum基尼系数呈现逐年下降趋势,期末较期初降幅达到60%;区域内部差异贡献率位于14.46%~19.53%,整体呈现先增后减的倒“U”曲线特征,期末较期初有所增长。区域间Dagum基尼系数以2014和2017年为拐点呈现“减—增—减”趋势,期末较期初降幅为68.97%,其贡献率位于72.47%~76.30%,呈现减增交替的波动趋势;超变密度值除个别年份外表现出稳步下降趋势,期末较期初降幅为79.88%;贡献率位于5.28%~10.65%。超变密度贡献率揭示的是区域间交叉项统计对总体差异的影响程度,说明我国城乡协调发展存在一定程度的区域重叠效应,即存在城乡发展协调度相对滞后地区的部分省域评价值高于领先地区的情况,因此推动城乡协调发展不仅需要重视区域内部特殊性,也要重视区域间的整体协调性。

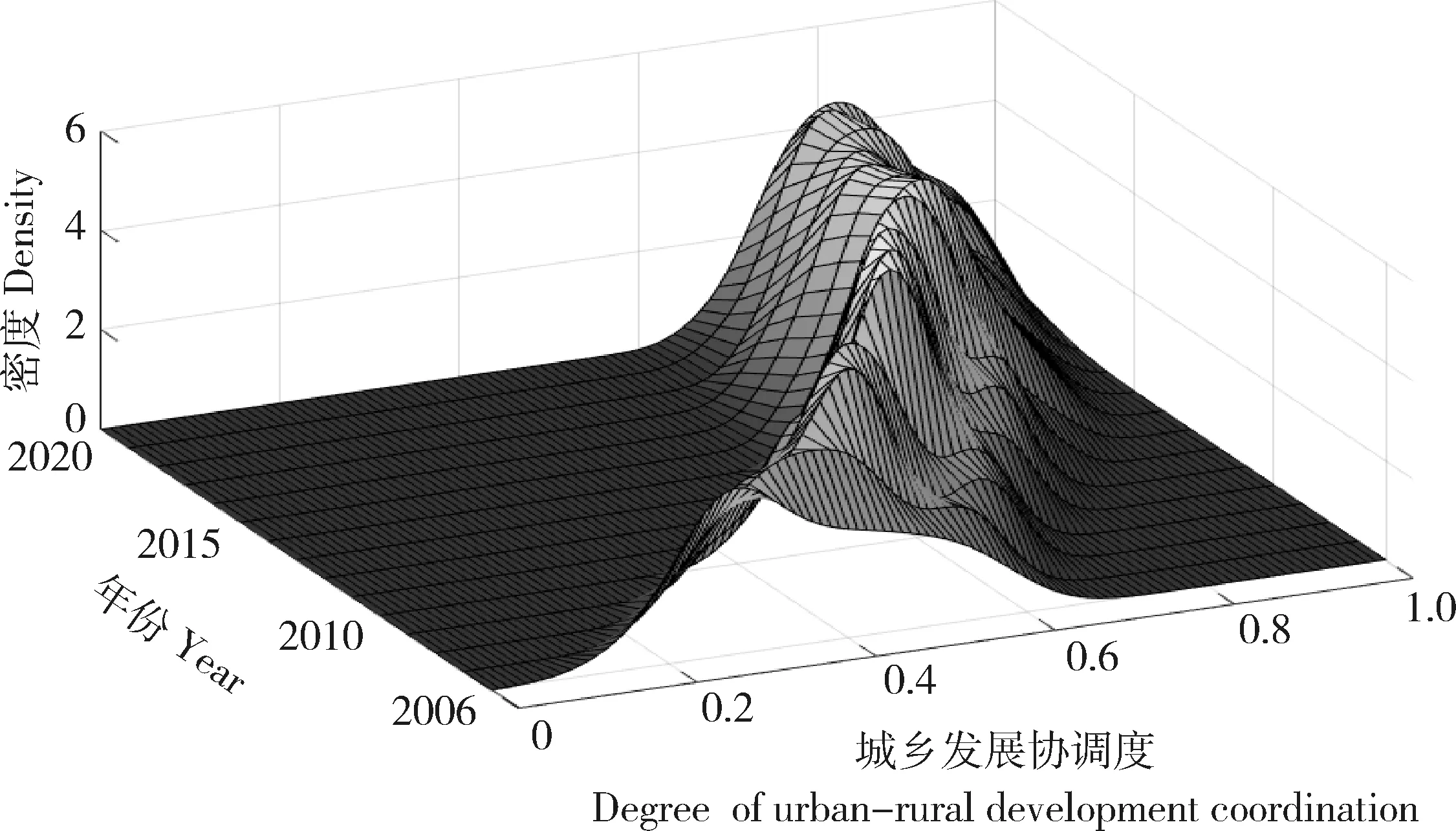

图1显示了全域城乡发展协调度在考察期内的分布动态演进趋势。从分布位置看,考察期内全域总体分布曲线中心和变化区间存在随时间推移的右移趋势,说明全域范围内城乡发展协调度不断提升,后期左拖尾现象这说明仍存在明显滞后省域,这也与我国城乡协调发展典型事实的描述相一致;主峰高度表现为波动上升趋势,主峰宽度则趋于缩小,说明全域内部城乡发展协调度的离散程度有所下降,绝对差异总体存在缩小趋势;从分布延展性看,全域城乡发展协调度分布曲线存在的延展收敛趋势,这意味着全国范围内城乡发展协调度高的省域与平均水平的差异有所缩小。从波峰演变过程看,全域总体分布曲线存在由“主峰+侧峰”向“单峰”演变的趋势,考察前期出现的峰值较低的侧峰意味着出现微弱的梯度效应和分化态势,后期的单峰说明全域城乡发展协调度并未出现明显极化现象。尽管不同省份间基础禀赋存在的异质性使得城乡发展及其协调度相对较低的省域短期内难以快速追赶上领先省域,但国家倾斜性区域发展政策和优先发展农业农村战略的实施很大程度上既缩小了城乡发展差距,也推动了城乡协调发展的区域间均衡。

图1 全样本城乡发展协调度分布动态Fig.1 The distribution dynamic of urban-rural development coordination of the whole sample

图2进一步显示了2006—2020年间四区域城乡协调发展的分布动态演进趋势。分布位置表明,各区域分布曲线中心和变化区间均存在右移趋势,各区域城乡发展协调度均呈上升趋势,中国城乡间协调发展绩效明显提升。从分布形态看,东部地区分布曲线表现出主峰高度先平稳变化后波动上升的整体趋势,曲线宽度则大小交替,这意味着东部地区内部城乡发展协调度的离散程度总体趋于下降趋势;中部地区曲线主峰高度呈现前期波动变化后期波动上升趋势,宽度则先小后大,区域内部城乡发展协调度绝对差异有所缩小;西部地区曲线主峰高度降升交替,末期宽度变大,区域内部城乡发展协调度总体离散程度呈下降趋势;东部、中部和西部地区曲线在考察后期均出现左拖尾现象,各地区内部均存在城乡发展协调度相对滞后省域。随时间推移东北地区曲线主峰高度上升宽度变小,考察期内东北省域内部城乡发展协调度离散程度显著下降。各区域分布曲线均存在延展收敛趋势,区域范围内城乡发展协调度高的省域与平均水平的差异有所缩小。波峰演变过程显示,东部地区分布曲线在2011年之前存在较低左侧峰,考察初期东部地区内部城乡发展协调度存在一定分化态势,2012年之后则以单峰为主,分化特征较为缓和;中部地区2016年之后出现左侧峰,其余时间为单峰,中部地区城乡发展协调度在考察后期出现梯度效应;西部和东北地区分布曲线在考察期内均表现为单峰特征,内部分化并不明显。

图2 东部(a)、中部(b)、西部(c)和东北(d)城乡发展协调度分布动态Fig.2 The distribution dynamic of urban-rural development coordination of East (a), Central (b), West (c) and Northeast (d)

4 中国城乡发展协调度时空差异的影响因素

本部分利用地理探测器模型探究中国城乡发展协调度的影响因素。作为一种探测研究对象空间差异性并解释其影响因素的方法,地理探测器模型认为若某解释变量对被解释变量具有重要影响,则二者空间分布应趋于一致或具有显著空间相似性。其中影响因素作用强度可通过q

值得出,如式(14)所示。(14)

式中:SSW为各分类区域方差和;SST为全区总方差;为第h

个区域城乡发展协调度方差;σ

为城乡发展协调度整体方差。q

值介于0~1,值越大说明该影响因素对城乡发展协调度时空差异影响越大。影响因素的交互效应可通过地理探测器中的交互探测器加以识别和评估,用以分析影响因素间的作用是否相互独立抑或会通过协同作用强化/弱化其对城乡发展协调度时空差异的作用强度。具体过程为:首先在单一影响因素q

值基础上计算二者交互作用的q

值,记作q

(x

∩x

);随后在比较q

(x

)、q

(x

)和q

(x

∩x

)大小基础上将交互作用分为五类,具体地,q

(x

∩x

)x

),q

(x

)),二因素交互后非线性减弱;min(q

(x

),q

(x

))<q

(x

∩x

)x

),q

(x

)),单因素非线性减弱;max(q

(x

),q

(x

))<q

(x

∩x

),二因素交互后双线性增强;q

(x

∩x

)=q

(x

)+q

(x

),二因素相互独立;q

(x

)+q

(x

)<q

(x

∩x

),二因素交互后非线性增强。使用地理探测器模型需要将影响因素进行分区,本部分采用等间距法将影响因素进行了五分法的离散化处理。参考既有关于城乡协调发展影响因素研究,本研究选取的解释变量包括:1)城市化进程(urb),测度方式为非农人口数占总人口比重。人口向城市流动和汇聚对城乡协调发展有着复杂深刻的影响,既会通过乡村的资源虹吸扩大城乡发展落差,也会通过城市的示范和溢出效应带动农业农村高质量发展。2)产业结构升级(ind),测度方式为二三产业增加值占GDP比重。区域产业结构升级有助于提高投入资源的附加价值,提升区域经济发展效率,产业生态的演进和产业间的收益差距则会对资源在城乡间的流动产生重要作用。3)市场化程度(mar),测度方式为个体和私营从业人员数占总人口比重。市场化程度提升和营商环境的优化有助于厚植区域创新潜能,并通过降低主体间交易成本方式畅通城乡循环。4)交通基础设施(tra),测度方式为公路和铁路里程之和除以区域面积。交通网密度和输送效率的提升有助于在更大的空间范围内实现资源优化配置,提高城市发展向城镇和乡村的辐射强度。5)科技创新能力(tec),测度方式为区域人均3种专利授权量。科技创新是现代化经济体系的关键推力,科技创新能力的提升能够优化区域经济社会发展动能,助力区域包容性增长。6)环境规制强度(reg),测度方式为区域工业污染治理完成投资额除以工业增加值。环境规制强度提升能够通过倒逼效应推动区域产业生态化进程,推动实现城乡间“环境正义”。本部分原始数据取自《中国统计年鉴》。

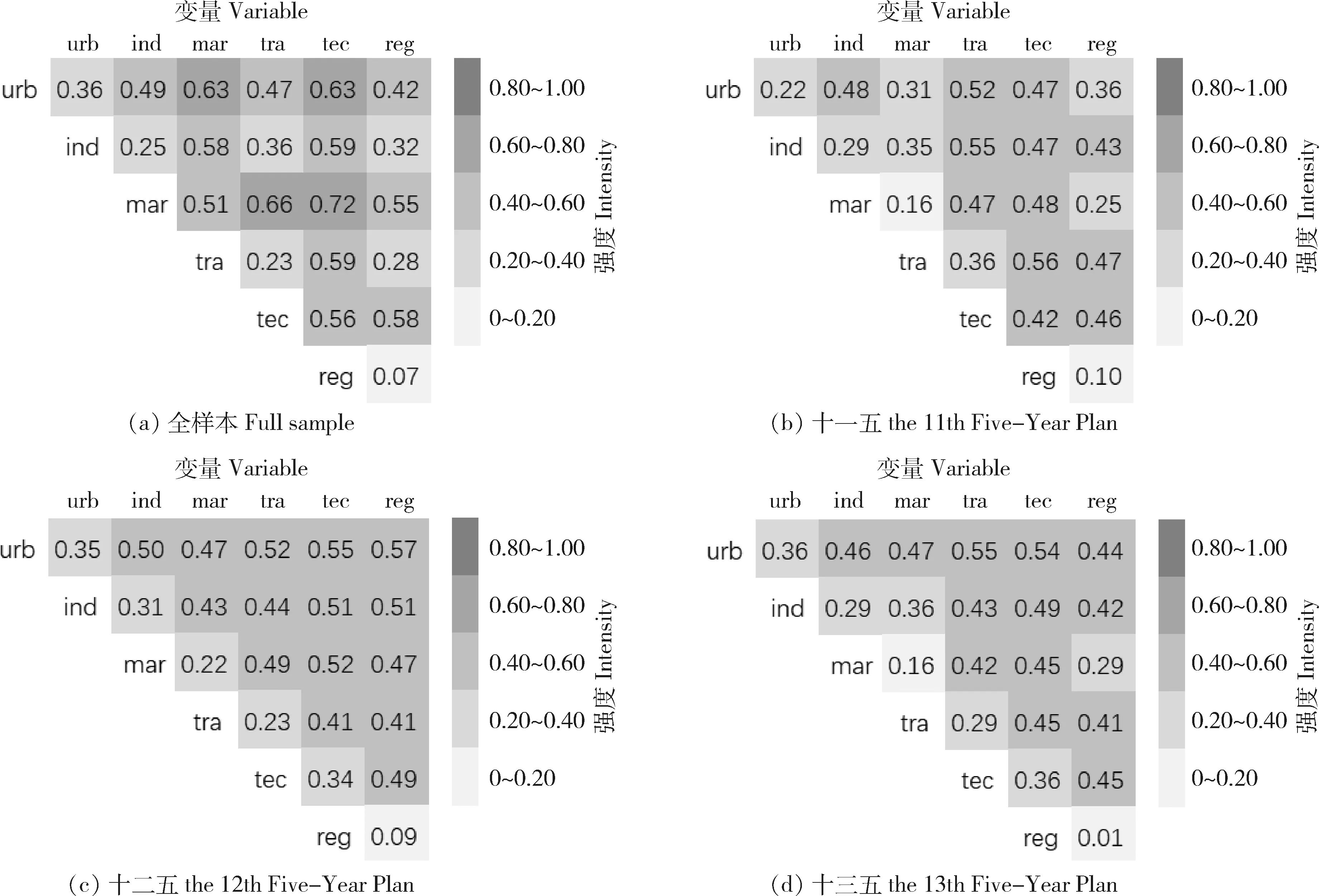

图3报告了地理探测器对中国城乡发展协调度差异的考察期全时段和分时段因子探测结果。全时段内各因素均通过1%显著水平检验,研究选取的影响因素可以较好解释中国城乡协调发展度时空格局,即中国城乡发展协调度受到城市化进程、产业结构升级、市场化程度、交通基础设施、科技创新和环境规制的综合影响。科技创新和市场化程度是中国城乡发展协调度时空差异的主要影响因素,作用强度分别为0.558和0.513。具体原因在于,科技创新是区域生产—生活—生态系统持续优化的关键动能,能够显著降低区域发展对于资源环境的干扰和破坏,提高经济增长效率,改善民生福祉。对农村区域而言,以机械化和数字化为代表的农业科技创新能够对传统农业农村传统产业进行升级改造,有效缩小农业和其他产业之间的比较生产率落差,助力农业供给侧结构性改革;此外,科技力量向三农领域的延伸和现代信息技术的推广应用也有利于催生农村新业态和新模式,从而实现城乡产业协同发展和农业农村高质量发展。市场化程度的提升有助于降低创新主体间的交易成本,提高创新资源配置效率,激发创新主体活力;特别是在统筹城乡发展政策体系的引导下,还能够有效畅通城乡循环渠道,释放城市创新发展的溢出效应,增强农产品供需适配性和拓展乡村生产要素面向城市发展的价值增值空间,进而促进城乡协调发展。此外,城市化进程、产业结构升级、交通基础设施和环境规制等因素的作用强度依次降低,考察时段内作用强度分别为0.360、0.253、0.227和0.074。城市化进程以及城市偏向的产业结构升级和交通网络建设会对乡村发展形成资源虹吸,其集聚效应和规模效应还会扩大资源在城乡间产出效率差异,但城市化发展的外溢会对农业农村发展形成示范作用,优化农业农村发展动能,助力城乡融合发展,这种作用会随着城乡融合发展战略的深入实施而得以放大;产业结构升级能够推进区域新旧动能转换,城市产业结构升级形成的转移效应和传统第一产业“接二连三”有助于优化农村产业生态和农业全产业链建设,提高农业生产要素的产出绩效和城乡耦合质量;交通基础设施改善则有助于直接降低创新要素流动成本,在更大的城乡空间范围内形成统一市场,充分发挥以工补农和以城带乡的作用。环境规制强度提升有助于降低农业生产对传统自然资源的消耗和化学化程度,拓展农业农村生态资源的价值空间,但环境规制强度提升一定程度上会导致高能耗生产环节和污染物由城向乡转移,因此从提高规制效率出发,应建立城市向农产品生产和生态功能区的横向补偿机制,彰显农村生态环境权益,推动生态循环农业和城乡一体化绿色发展。

从“十一五”、“十二五”和“十三五”不同时段看,科技创新和交通基础设施的作用强度随时间推移表现先降后升的“U”型趋势。高速城市化发展形成了城市空间下的科技创新生态系统且具有自组织和自强化特征,这种创新生态的空间嵌入扩大了城乡间的创新鸿沟,但随着新型城镇化的推进、城市城镇空间格局的优化和创新农业诉求的增长,源于城市的科技创新面向农村的辐射作用和对城乡协调发展的作用不断彰显;“十一五”以来以高速铁路为代表的交通基础设施建设快速推进,强化了城市群之间和内部的经济社会联系,随着更多的中小城市被接入现代交通网络,小城镇和农村亦将显著得到交通基础设施红利。市场化程度和产业结构升级作用强度随时间推移表现先升后降的倒“U”型趋势。城市产业结构升级将不具备比较优势的产业和企业向外转移,市场化程度的提升则降低了资源由城向乡的转移成本,但数字经济时代城乡间数字落差以及乡村要素市场建设的相对滞后会抑制城乡资源融合,这使市场化程度和产业结构升级对城乡协调发展的作用在“十二五”之后有所趋缓,从推动城乡协调发展出发,持续完善农业农村要素市场和夯实农业农村内生动能迫在眉睫。城市化进程的作用强度随时间推移不断上升,“十一五”以来新型城镇化战略的深入实施在推动城市和乡村发展同时也提升了城乡间要素流动和创新扩散程度,特别是中小城市和城镇空间格局的优化形成了以工促农和以城带乡发展的支点,脱贫攻坚战略则有效弥补了部分地区农村发展短板,有力提升了城乡发展协调度。

图4报告了各影响因素交互作用的测度结果。结果表明,考察全时段及不同时段内所有影响因素交互后的影响力均强于自身,因素间存在显著的正向交互作用,换言之,任意两个影响因素的共同作用都会增强其中单因素对城乡协调发展空间差异的作用强度。其中除市场化程度和交通基础设施在“十二五”期间以及环境规制与其他部分因素在特定时段内表现为交互后非线性增强外,其余均为交互后双线性增强。全样本下,市场化程度和科技创新、城市化进程和科技创新、城市化进程和市场化程度的交互作用最为明显,影响强度均达到0.62以上。从推动城市和乡村子系统以及城乡协调发展出发,在新型城镇化进程中尤为需要强化科技创新驱动和优化营商环境。通过科技创新降低市场主体交易成本和风险,通过改善营商环境促进创新涌现,发挥二者有机融合对城乡协调发展的放大效应;以城市化发展优化创新资源配置和改善创新环境,通过完善科技投入和创新生态体系建设增进城乡生产效率、生活质量和生态保护并实现二者高质量融合发展;以营商环境优化改善城市化发展内生动能并提高城乡循环的深度和广度。产业结构升级和环境规制、交通基础设施建设和环境规制交互作用对城乡协调发展空间差异亦有影响,需要强化“绿水青山就是金山银山”的发展理念,沿资源节约和环境友好路径优化产业结构,大力发展绿色交通,实现经济和环境效益双赢。动态的看,城市化进程和市场化程度、城市化进程和交通基础设施的交互作用随着时间推移有所增强,市场环境和交通硬件对城乡协调发展的影响随着城市化的发展会持续强化。城市化进程和产业结构升级、产业结构升级和环境规制、市场化程度和交通基础设施建设、市场化程度和科技创新、市场化程度和环境规制、科技创新和环境规制的交互作用在“十二五”之后则有所趋缓。

图4 驱动因素的交互作用强度Fig.4 The interaction intensity of drivers

5 结论与启示

本研究在测度省域城乡发展协调度基础上,利用Dagum基尼系数和核密度方法考察城乡发展协调度的时空差异及其分布动态演进,通过地理探测器方法分析相关影响因素及其交互作用。研究表明:1)2006—2020年间中国各省域城乡发展协调度持续增长但城乡间发展落差仍较为明显。在国家倾斜性区域发展政策等因素推动下,西部地区城乡发展协调度增幅更高。Dagum基尼系数测算和分解结果表明,考察期内全域城乡发展协调度内部总体差异呈缩小趋势;区域间差异构成全域内部差异最主要来源,其次为区域内差异;东部和西部差异在区域间差异中最为明显,东北地区内部差异在区域内差异中明显;动态特征显示,区域间差异和区域内部差异随时间推移均具有缩小趋势,但中部地区内部差异在考察末期出现反弹现象。2)全域和各区域分布曲线均呈存在右移特征,各地区城乡发展协调度均有所提升。全域和东北地区分布曲线主峰高度上升且宽度变小,东部地区分布曲线表现出主峰高度先平稳变化后波动上升,中部和西部地区分布曲线主峰高度总体波动变化,全域和各区域内部城乡发展协调度的离散程度总体均趋于下降,东部和中部地区在特定时段内存在内部分化。3)城乡发展协调度与城市化进程、产业结构升级、市场化程度、交通基础设施、科技创新能力和环境规制强度等因素相关。影响因素独立作用显示,2006—2020年间全域范围内科技创新和市场化程度驱动作用最强,其次为城市化进程和产业结构升级,交通基础设施和环境规制的作用相对较弱,动态看科技创新和交通基础的作用强度呈现“U”型趋势,市场化程度和产业结构升级作用强度呈现倒“U”型趋势,城市化进程的作用强度随时间推移不断上升。考察期内各因素交互作用均为双因子增强型或非线性增强型,不同因素交互作用的影响力大于单个因素的影响力,因素间交互作用的影响力随时间推移有所差异。

本研究结论有助于审视中国城乡协调发展的时空特征及影响因素,进而为提高城乡发展协调性和推动城乡融合发展提供启示。提高城乡发展协调性是社会系统工程,既需要从城市和乡村两方面着力,也需要健全相关协调机制并因地制宜加以推进。首先,有序推进以人为核心的新型城镇化发展。新型城镇化需要充分考虑增强城乡协调发展要求,使城市和城镇成为高品质生活生产空间的同时充分发挥其溢出效应。按照资源环境承载力合理确定城市规模和空间结构,因地制宜优化城市空间布局,促进大中小城市和小城镇协调发展;建设一批产城融合、职住平衡和生态宜居的郊区新城,促进流动就业人口高质量融入常住地,统筹城市建设、产业发展、生态涵养和公共服务,提升城市发展的包容性和创新潜能。

其次,坚持农业农村优先发展,提高农业农村发展质量。全面实施乡村振兴战略,补齐农业农村发展短板是推动城乡协调发展的基本要求。为此须加快培育多元新型农业生产经营主体,健全农业专业化社会化服务体系,提升涉农科技研发和应用水平,推动农业补链、强链和延链;大力探索农村产业融合发展新模式,推动乡村产业结构多样化,开发农业多种功能,提高农业附加价值;进一步改革完善农村承包地三权分置制度,推动农民财富变现增值;深入实施乡村建设行动,提升县城面向农村的综合服务能力,加快农村基础设施提档升级,强化农村环境保护和城乡环境协同治理,筑牢农村生态安全底线,持续优化农村人居环境。

再次,健全有利于城乡要素合理配置的体制机制,破除城乡二分思维,推动工业反哺农业、城市支持乡村,构建城乡发展共同体。有序优化农村人地资源配置,支持工商资本引流入乡,培育农业龙头企业、专业合作社和乡村创客等农村创新创业主体和新发展业态,拓宽农民增收渠道;推进城乡土地、户籍及其附属制度的统一,通过政策引导和产业融合等多种方式促进各类要素更多向农村流动,实现城市创新要素与农村闲置低效资源的有效对接;着力推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖,高质量实现农村转移人口市民化和城乡基本公共服务的普惠、可及、均等;加快县域和地级市范围内城乡融合发展,强化县域经济的持续发展能力,充分发挥县城与重点镇等载体的带动作用,推动小城镇加快连接城市、服务乡村,实现县乡村功能衔接互补。

最后,因地制宜、因业制宜优化区域城乡协调发展的动力系统。对城乡发展协调度较高区域而言,需要在深化农业供给侧结构性改革基础上持续畅通城乡循环,推进高效生态农业和科技创新,系统建设数字乡村,不断优化农业生产力布局,着力推进农村消费提质升级和城乡基本公共服务同质同标。乡村发展相对滞后和城乡发展落差较大的区域则需要在巩固义务教育成果基础上大力发展农村后义务教育,特别是匹配地方发展需求的职业教育和特色教育,优化乡村发展内生动能;深入完善相关基础设施和区域营商环境建设,降低创新要素由城市向农村的流动成本;强化财政资金向农村公共服务的倾斜,健全农业农村优先的资金投入机制,依据地区实际完善农业社会化服务;培育具有地方特色和比较优势的农产品品牌,推动分散低效的农业向集约化、特色化和现代化转型,鼓励社会力量利用“互联网+”发展亲农惠农的新业态新模式,着力优化乡村产业体系,强化农业农村内生发展动力。