向:虚拟现实艺术交互设计的现象学理论转向①

李恺悦 李栋宁(江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

引言

虚拟现实艺术区别于传统影像,具有鲜明的交互特性。交互是指信息发布者与信息接受对象之间信息交流与互动的过程,虚拟现实艺术影像叙事,正是“体验主体以一种‘亲历者’的身份进入到影像的客体世界,畅游其间并实现主客体交融互动的状态,这个过程也是主客体之间建立起沟通关系并磨合与交流的过程”。毋庸置疑,观众的参与介入是虚拟现实艺术不可分割的一部分。

亲历者以间接或者直接的互动参与改变了作品的形态、声音、影像,他们以手势、触摸、敲打、空间移动、发出响声等不同的方式,来引发作品意义的转化。从现象学理论视角上考察虚拟现实艺术中的“交互”行为,“可以使我们从某种自然(主义)的独断论中解脱出来,并让我们意识到我们自身的构造(认知的、意义给予的)作用”,我们会发现亲历者与媒介的交互,不仅仅停留在身体、行为层面,若对其进行现象学意义上的“悬搁”,即会清晰显现设计师与亲历者更深层次的意向性结构的交感互动;比如,亲历者对虚拟现实艺术显现出的假设、回忆、想象、理解等“知觉意向”,并据此将自身移置入情境中,将设计师创作出的具有符号性特征的“表意意向”纳入范畴意向,进行联结直至做出相应的动作介入。

虚拟现实艺术必须依赖亲历者的参与互动,作品才能呈现出意义。虚拟现实艺术中亲历者更多的意识参与,正是现象学语境中的意向性结构的具身经验,此中既包含具身的动作行为,更涵括潜在的意识行为。胡塞尔现象学颠覆了以“我”为始基的传统意义认识论,确立了意识的结构性与意识活动的指向性,意向性揭示了意识活动有三个部分:主体的我、意向性结构以及被我意识的对象。胡塞尔认为意识活动从“意向性结构”开始,“这个意识流连接了我和被我意识的对象。”虚拟现实艺术中设计师所预设的元素被亲历者解读,虚拟现实艺术所隐含的意识结构与显现的意识活动,通过设计师与亲历者对影像内容中感性材料的共同存取,最终促成了设计师与亲历者之间共同意义的产生。当被创造的虚拟世界与亲历者的意义世界产生“契合性”意向时,亲历者既得到了感官的沉浸享受,又获得了意识意向性共建的极大满足。这个“契合性”意识产生的过程,即是现象学意义上的主客体之间,建立起意识意向性达成的过程。借此,对虚拟现实艺术交互行为的研究完成了现象学的理论转向。

一、虚拟现实艺术的双重意向

“虚拟现实艺术是人在一定的状态下,非客体化的感知意向性即虚拟和视景仿真技术营造出作者、作品和观者的距离消失。虚拟是一种真实世界的模拟,它扩大了人的心理体验,观众对影像体验感知后,展开联想和心理再创造为观众开创了异乎寻常的审美心理空间。”虚拟现实艺术的创作者,即是胡塞尔现象学所指的“主体的我”,其对真实环境进行视觉、听觉、触觉等感知觉的模拟,某种意义上,就是对胡塞尔所提出的“被我意识的对象”的模拟,是虚拟现实艺术创作者本自具足的“意向性结构”的意识反应。虚拟现实艺术设计师表现出的这一完整的“主体的我”“意向性结构”以及“被我意识的对象”的现象学语义,清晰明了地显现出虚拟现实艺术的第一重意向,即是虚拟现实艺术设计师的设计意向。在虚拟影像的叙事中,设计师构建起的虚拟时空关系,作为虚拟现实艺术的第一重意识意向,给亲历者带来了新的呈现和观看方式,设计师明确的设计意向,让观众产生了一种被带入到虚拟空间的幻觉。亲历者与虚拟现实艺术之间构建起的心理空间与创作者建构的影像空间,依赖亲历者的感知觉连接起来,即设计师构建起的设计意向作为“被亲历者意识的对象”,借由亲历者本自具足的“意向性结构”引发出内在的意识意向性,唤起了亲历者原有内在经验的意向性,比如,喜悦、悲伤等,由此实现了虚拟现实艺术的第二重意向的构建,此时此刻,亲历者作为全新的“主体的我”,其认知行为意向,与设计师的设计意向完成了意识意向层面上的交互。设计师的设计“表意意向”与亲历者的“知觉意向”作为虚拟现实艺术的双重性意向,具有相互含韵与互文置换的结构特点。

双重意向性结构的相互含韵,体现在当亲历者进入到虚拟现实影像的多维空间中,一方面是设计师“表意意向”的显现;另一方面是亲历者基由具身的“知觉意向”,对虚拟空间产生交互意愿的行为动机。这即是现象学所谓的:“认识现象学是有双重意义的认识现象的科学”,是关于作为显现(Erscheinungen)、展示(Darstellungen)、意识行为(Bewußtseinsakten)的 认 识 的 科 学。”亲历者作为意识行为主体,在设计师预设的虚拟现实艺术中的体验认知过程,如同胡塞尔在《观念》中所指出的意向体验过程,胡塞尔认为意向体验属于意识行为,“正如它的本质特性使其在自身中包含着某种意义”。此理论之于虚拟现实艺术,是指亲历者的意向体验过程,即是将虚拟影像文本体现出的设计意向,与亲历者的记忆、情感、回忆等认知行为意向相互融合的过程。

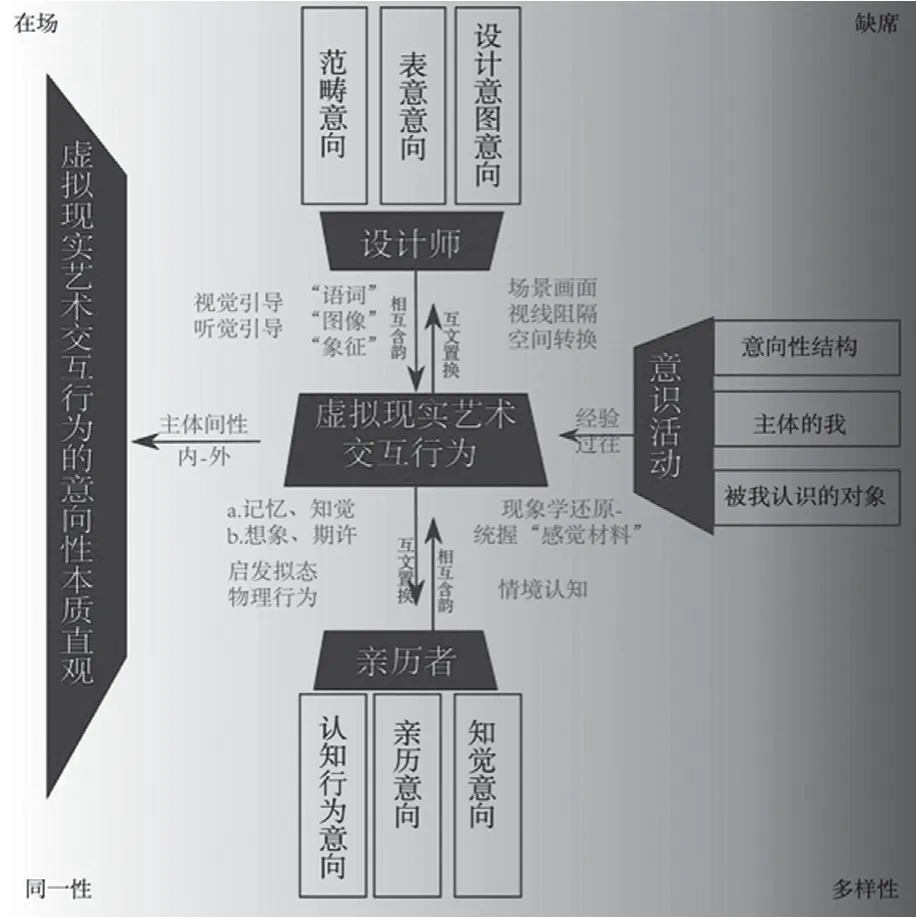

在具有“双重意向性结构”的虚拟现实艺术环境中,由于虚拟现实艺术的创造和认识过程,包含了作为物理世界经验主体的设计师,超越物质实在的意识创造过程,以及亲历者在体验虚拟环境行为的意向内在性,亲历者沉浸于一种受控制的环境中,调动其视觉、触觉、以及听觉感知,进行主体性意识参与,通过反思性的意识活动,亲历者自由进入、自行切换设计师提供的不同场景,亲历者在虚拟空间与设计师共同开辟了一个新的意识领域。从设计师角度看:触发亲历者作为认识主体的知觉活动,和构建其与认识对象之间的关系,是设计师与亲历者二者意识行为互文置换的结果。从亲历者心理来看,观众会从给予的画面图像中寻找认知瞄向、结合空间时间线索完成认知意图、作出观影的行为判定——产生认知意向,当设计师创造的故事世界同亲历者的心理世界产生交互意向时,触发了亲历者极大程度的感知刺激和深层次的内在经验,充分实现了虚拟现实艺术的意识行为的互文置换(图1)。

图1 虚拟现实艺术交互行为的意向性本质直观

(一)设计师的设计意向

设计师的设计意向利用构图、光线、色彩等空间艺术要素进行视觉引导,确立符号性画面设计意向瞄向;运用对白、音响、音乐等时间艺术要素进行听觉引导,实现符号性声音设计意向瞄向;完成对虚拟现实艺术中时间和空间的刻画和塑造,从而营造出具有全新“意识感知”和“互动行为”的体感空间,塑造出虚拟故事世界,达成设计师的设计意图的意向性“在场”,现象学意义上的设计师的设计意向性结构由此实现。

在虚拟现实艺术中,设计师与亲历者在体验交互过程中,建立起了胡塞尔提出的意识活动和“对象”的关联。在虚拟环境中,亲历者以身体为交互界面,其认识体验中具有显见的感知意向性结构,即亲历者有“意识活动”的参与,才能建立起与被认识对象互动行为的生成。光、电、声等技术要素作为虚拟现实艺术的主要设计手段,这也决定了VR影像作品是“依靠多种感知途径如视觉、听觉、触觉等,让观众在虚拟的时空环境中获得影像的真实存在感,并能够依照观众的意识和参与而变化。”设计师在设计虚拟现实艺术叙事中的视觉引导时,先有视觉引导建立观看的视觉跟焦,让使用者体验置身于虚拟空间中,建立起“我”的感官与场景内部事物的关联。例如,戴上HTC VIVE Focus(VR头部显示器)进入虚拟现实艺术作品《扬帆的年代》(Age of Sail)开场部分,虚拟现实艺术亲历者驻步凝视,观看到一个通透的,由三面幕墙构建起的半包围结构空间场景。左侧一面光线格外明亮,在空间阻隔处,阳光倾泻在木质地板上,形成“丁达尔效应”,表现出设计师光线引导的意向性巧思;耳边传来的鸟鸣声吸引着亲历者向左转换视线,听觉悄然引导亲历者的动作;左侧的落地窗向外延伸,视野开阔,窗外飞翔的鸟儿清晰可见——吸引亲历者的视觉注意力。通过设计师一系列的“巧动声色”的引导,亲历者向左转身,置于一个提示使用手势交互,便可选择观赏下一步影片进程的界面面前。在虚拟空间中,亲历者的视线与动作等知觉活动,不觉间与设计师的设计意向恰然吻合,欣然遨游在《扬帆的年代》(Age of Sail)的虚拟世界。

从胡塞尔现象学之意识构造的意向性出发,“同一个对象或者事件可以被象征、被图像化,以言辞的方式被意向,也可以被知觉;它也可以被想象被回忆和被预期。它经历所有这些变换而依然是同一个事物。我们不是看到我们把很多不同的显象与同一个事物联系起来,而是同一个事物本身就在各种新的方式上被给予。在这种呈现之流中,同一个事物被一次又一次地辨识出来。它自己的同一性得到增进和强化”。于是,从设计师设计意向来看,是基于设计师生活经验的经验对象,通过构建合目的性的“语词”“图像”和“象征”等“表意意向”,从而构造虚拟现实艺术的设计行为,并给予亲历者以第一人称的视角,将这些合乎目的性的“语词”“图像”和“象征”等表意意向,“还原”显现成为亲历者观看并参与叙事的感觉材料。“记忆、想象和预期作为简单的意向活动和意向形式结构,可以使得我们得以生活在未来和过去,生活在自由想象的无人之境”。索科拉夫斯基对现象学意向活动的这一论断,为虚拟现实影像艺术中的亲历者交互行为奠基了现象学理论向度。

即从亲历者“我”的视角出发,借由“记忆”“想象”和“预期”去“知觉意向”设计者所塑造的场景画面、视线阻隔,空间的转化等“语词”“图像”和“象征”等“表意意向”,以视觉引导的方式把握虚拟现实艺术的视觉内容,感知成为统摄信息进而实现意识活动的参与,将观众以亲历者的角色身份带入虚拟场景中。

在虚拟现实艺术作品《扬帆的年代》(Age of Sail)中,故事发生在蒸汽船大行其道的1900年。老船长驾驶着已被时代淘汰的帆船,在大西洋漫无目的地漂流,逐渐与世界隔离。在行驶过程中,船长救起了落水的女主角,在共同历经风暴、翻船等情节后,老船长终于在富有激情的女主角的影响下,告别过往辉煌,步入了新的世界。设计师通过二次视觉引导,将观众带入到两个不同的场景,表意着设计师的两个不同的设计意向。

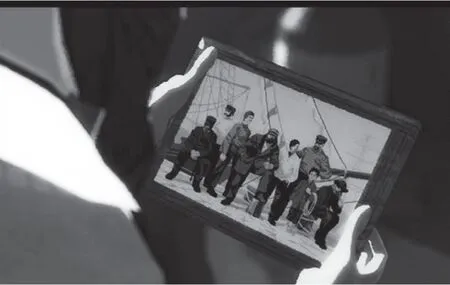

场景一:夕阳西下,一艘巨型蒸汽船与老船长驾驶的帆船齐头并进,巨大的蒸汽轮船向着光亮遮住了小帆船的光影。逆光下小帆船里老船长的剪影显得衰老卑微,用画面的明暗,烘托出明显的体量对比(图2)。“图像”的表意意向,表征着蒸汽时代的到来,看似平铺直叙却显生动的画面,隐含着设计师引导亲历者直接进入作品场景,迅速熟悉作品空间环境的表意意向,激活影像亲历者对光影、体量、环境的知觉意向。

图2 《扬帆的年代》场景一

场景二:突然平静的海面上下起暴雨,Lara与老船长的呼喊声配合黑压压海浪感受到暴风雨的来袭,破旧的帆船被深海包围。船长叫Lara拉绳扬帆,此时画面上黑沉沉又广博的海面帆船严重倾斜,体现出风暴来临之下情况的危急。Lara位于画面中央,女孩费劲全力拉着船帆绳索,却并没有起到作用。女孩身穿白色的裙子、身形瘦弱与海面阴沉与风暴的凶猛形成极大对比。也凸显新蒸汽时代的到来,帆船作为上个时代的产物逐渐会被淘汰。Lara代表着新兴技术的传播运用,引导影像亲历者由画面自然知觉出设计师抗击命运、寻求希望的设计意向,触发其自幼追求生命新生的行为回忆。

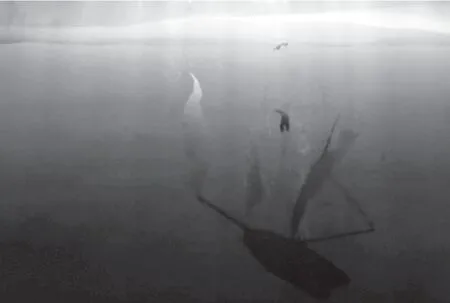

甲板之下,亲历者跟随女孩脚步移向船舱内的小房间,深蓝色的船舱内幽幽暗暗,黑暗的空间中,瘦弱的女孩穿着明亮颜色的衣服,亲历者随即与少女Lara来到了船舱内部空间,此时女孩举起相框,设计师完成了一次巧妙的视线阻隔设计意向表意,设计意向避免让亲历者再向房间中其他地方探索。通过看见船长过去的老照片,正是想要告诉亲历者老船长过去的辉煌,激活影像亲历者知觉中的想象意向(图3)。空间转换至船舱内部,满足了亲历者探索的好奇心和想象意向,借老照片阻挡亲历者的视线,既简单介绍人物关系又推动影像叙事。

图3 《扬帆的年代》场景二

风暴来临时,帆船倾斜船帆摆动,能感受到作为经验丰富的老船长也无法把控局面。风暴愈演愈烈,在船即将倾倒的时刻。亲历者的视线再次被船帆阻挡,此时叙事画面切换到大海中。虚拟现实艺术依靠亲历者的视线转换完成镜头切换,设计师在叙事设计过程中以实物为视线阻隔来实现叙事表意,推动影像亲历者对故事情节的想象意向。

3.空间转化表意沉浸设计意向

随着故事的发展,最后一个场景中,一个狂风袭来老船长Avery瞬间连同帆船卷入海底,亲历者的周围也被深海的蓝色包围,脚下是蓝色的下坠的空间,场景呈现接近于360度。亲历者同时置身于大海中与老船长平行,能看见老船长被绳索紧绕(图4),从与亲历者视线平行的海面慢慢下落,老船长掉入与亲历者脚面平行的深海,直至消失。实时的下落过程,设计师通过空间沉浸性的设计意向,老船长消失在大海中。故事发展到这里,亲历者会认为老船长已经死了,在亲历者为老船长之死感到难过时,此时空间再一次发生突然变化,亲历者看见在低于视平线的空间画面中,Avery突然摆脱帆船的束缚,从低处游向海面上得以求生,“象征”着船长与过去彻底决裂,走出过去的阴影(图5)。设计师这一组连续的空间转换设计意向引发了亲历者的意识感知和认知行为意向的合目的性,满足了影像亲历者沉浸于故事情节中的预期意向。设计师将女孩的歌声的远近距离进行巧妙的设计,歌声距离伴随着亲历者的步伐做出改变,听觉与视觉做了统一化处理,进一步增添了亲历者沉浸感。亲历者被设计师渲染出悲伤表意意向触发,知觉出即将被大海吞噬的预期意识意向。

图4 《扬帆的年代》场景三

图5 《扬帆的年代》场景四

依赖于虚拟现实艺术屏幕边界的消融,给亲历者带来具身感参与的效果,此时画面的视角与老船长在深海中逐渐下坠海面平行,对立体空间的塑造给予观众“沉浸感”体验不断趋于最大化,VR影像摆脱平面二维的桎梏,在此影片中呈现出的是一个立体球形的深海世界,连同脚下视野,“我”被包裹在海中心,带来与老船长一样坠入深海的同感。亲历者与老船长保持同一视平线,意味着亲历者的知觉意向与设计师的表意意向相契合,亲历者充分感受到设计师描绘的下坠的孤独、释然、放弃的设计意向,在理解设计师通过立体空间所传达的感情的同时,亲历者在沉浸体验中,生发了对于所处环境的自我知觉意识。

(二)亲历者的认知行为意向

亲历者对虚拟现实艺术场景内被给予的图像,主观身体转化为媒介交互界面,同时根据自身的身体经验作出探索,皆是基于自身体验的知觉意向结构。在虚拟现实艺术空间中完成的动作交互、身体位移皆是主观知觉意向的探寻,通过虚拟现实艺术对亲历者感官经验的全覆盖,身体延伸成为媒介,既有与物理事物的相通,又有与意识的相通。胡塞尔在《观念II》中提出:“一般来说,我的肉身,当其与其他物质事物发生物理接触(打击、挤压、推动等)时,这不仅提供了对将肉身与事物联系起来的物理事件的经验,而且也提供了对那种独特的我们称之为感受的肉身性事件的经验。这种事件在‘纯粹’物质的事物之中是被忽视了的。”这种能够看见自身的身体经验,恰如亲历者在虚拟现实艺术里知觉着充满着语词、图形、符号等各种设计师的表意设计意图,并迅速转换成亲历者身体经验的记忆、想象、期许等知觉意向。

亲历者从依循身体经验到主观意识的觉醒,在与虚拟现实艺术文本互动的过程中彰显了其意向性结构的特性。虚拟现实艺术作品作为一个被“我”意识的对象存在,“意识活动”让虚拟现实艺术文本经历了存取和显现的过程。亲历者会从给予的画面图像中寻找设计师设定的认知瞄向、结合空间时间线索完成认知意图、作出观影的行为判定——形成记忆与知觉的亲历瞄向,进而完成想象与期许的亲历意向构建。简单来说,将虚拟现实艺术作品之于现象学理论视野中进行考察,关注的是意识意向性形成的过程,而不只是对象本身。

胡塞尔认为意识的本质是意向性,它永远在指向某物。意向对象不等同于外在的物理对象,其包括了想象的外在“不存在”的对象,是为观念性的对象。而意识存在的同时也赋予了它们意义。

观众的交互行为中包含了物理对象和意向对象的相互映射与投射。胡塞尔现象学把这种过程解释为“意向性”,即观众面对虚拟现实艺术,首先是面对作品提供的系列感觉材料,进行两级意向活动。第一层级是由意向活动激活和统握这些感觉材料;第二层级是将感觉材料和意向活动构成意向对象。“意向性”认知理论之于VR交互影像,即是观众在不断地通过意向活动将影像提供的“感觉材料”进行统握与激活,形成意向对象。

在胡塞尔现象学中,所谓现象是面向对象的意向性活动,或者称为精神现象;这种意向性活动引导人们超越“我”的原本意识领域而朝向最初的他物、朝向“非我”的主体。最初关于对象的感受,是在感知层面的现象,它仅包含着原初的意向性结构,而非本原意识。不同人对同一客观事物有着不同感受,形成不同的关于对象的知觉现象,为包含着主体自我的到场和向着其他对象、其他的主体超越奠定了基础。换言之,对客观事物的认知差异性和独特性意味着变化是无处不在的,万物的组成部分原子本在不断变化,故物在变化,同样人也在变化。在虚拟现实艺术中意识行为的互动性的达成恰恰与之相同,亦为虚拟现实艺术行为意向性研究奠定了现象学转向的基石。

作品《沙中房间》以一间很普通的房子为空间线索,设计师为这个空间设计了众多文字、语词等符号,这些表意符号意向中隐藏着各种各样的故事。亲历者具身跃入房间的形式,在虚拟空间内自由飞行,自行选择进入不同房间探索。房间以主题来划分,例如,“粉尘之房”“声之房”“字谜之房”“水之房”“犬之房”“写作之房”等,设计师运用透视手法,将黑板无限延续构成一座座魔幻的房间,各种房间用符号化的“碎片”切片式的联系在一起,充分表现设计师精心设计的“语词”“符号”“图形”等表意意向。亲历者在房间中,探寻自己感兴趣的符号元素,对于设计师可以留下的诸如:犬、树、水、乌鸦、小鱼、蜘蛛、蛇等动物图像表意意向进行意识还原。当亲历者在看一个对象时,大脑中的意识活动做了很多工作,包括综合性的收集感官素材的工作,以及把意识中出现的材料做综合性统合的工作。即是将出现在场景里边视觉性的亮度、色彩、长宽等的材料,通过意识活动把这些材料整合、综合进来,形成一个统一的对象,并将这一对象进行意向还原。通过对设计师表意意向的还原,激活亲历者基于知觉的亲历意向,更进一步触发了亲历者产生互动行为意向的可能,使原本只是具象的虚拟现实艺术内容,转化成设计师与亲历者共同构建的范畴意向。在这个全新的范畴意向里,亲历者像是闯入了自己的记忆世界。观众戴上头式显示器,如同进入设计师创造的充满符号、文字的黑板空间,进入不同的房间,也能知觉出不同文化符号的变化,多层次的呈现时空观念。亲历者在经过捕捉符号表意意向并与自身相对应的知觉意向相互映射,契合成具有个别意识的记忆与知觉意向。

虚拟现实技术将体验者的行为表现进行智能化提取,并即时集成到存在的情境中,以形态化的表现形式完成与实体空间的虚实结合。比如,作品《沙中房间》设计师在空房间中设计了众多文字、语词等符号,实体与虚拟影像构成“场景”幻象,但更重要的是“虚位以待”体验者来亲历“房间”中的图像及符号,亲历者运用过往的经验性知觉房间里面所向“我”呈现的图像内容,此时,黑色房间为底,白色的指向性的符号向我凸显,“我”的注意力集中在这个符号上,不仅仅是凸显房间中这一个部分,在此的关注不同于漫无目的的知觉,而是凸显这个空间部分里的特征。经过辨别,符号所指向的空虚意向向“我”呈现,而在此时我对这个漂浮的“符号”图案做出一个动作,“符号”立刻从空虚意向变成充实意向向我呈现,比如出现一个立体的球体。亲历者把这个向“我”凸显的单个符号当作房间的一部分,整体与部分之间的一种关系得到联结和记示。

凭借动作的介入等交互行为,实现虚拟现实艺术作品的最终完成。这种交互性并不局限于虚拟现实艺术虚拟界面上的触摸按键或是按钮,而是将参与者感知体验的由内到外行为意识联系起来,在融入、互动、转化、呈现的过程中,引发审美主客体的意识转化。在设计师与亲历者交互行为意识的契合构建下,虚拟现实艺术亲历者的姿态和行为融于场景与故事叙事中,呈现在可视化的环境介质之上。在这种契合意向性的构建下,亲历者能够知觉到虚拟现实艺术中意象的自己,能够感受到与自我的对话,以及与虚拟现实艺术设计师的意识沟通。

二、契合意向性——虚拟影像交互行为的直观本质

(一)契合意向性的理论显现

在现象学中,感知和想象构成直观行为,并且想象奠基于感知基础之上。所有意识行为之间都有奠基和被奠基关系,所有高层次的和复杂的行为都奠基于原初简单的基本行为之中,即所有的意识行为最终都可以回溯到“感知”之上。虚拟现实艺术能够清晰地体现出设计师与亲历者的互动过程,“人类的意识不是对于简单存在的‘既定’物质现象的被动承认,而是一个主动建构或‘有意向于’那些现象的过程”,交互的过程成为设计师设计的文本意义与亲历者之间信息接收的解释意义,即亲历者的“知觉意向”与设计师的“表意意向”的相互含韵与互文置换,如同在《逻辑研究》中胡塞尔指出的“行为”是指“意向的体验,个别行为的合乎含义之物应当处在意向之中,而非在对象之中”是现象学理论显现。

从感觉与知觉的角度来看,虚拟现实艺术的观看方式就是通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等激活意识的知觉意向,以具身的观影模式体验虚拟空间。亲历者将设计师构建的虚拟现实艺术内容经过经验内化后,凭借着对设计师设计意向的意向理解;启用“知觉”应用于情景认知、根据拟态作出物理行为,实现自我意向充实;契合性意向的动作意义判定,形成了对作品完整意义的范畴意向。亲历者正是基于契合性意向的结果做出相应的交互体验行为。

感官获得信息与记忆相关照并加以判断的过程,即是认知的过程,感觉与认知的过程统合称之为知觉。知觉是人类基本的心灵尺度,交互行为的引发不仅仅是在物理世界的行为互动,更是知觉世界的契合性意向。在现象学中,感知和想象构成直观行为,并且想象奠基于感知基础之上。所有意识行为之间都具有奠基和被奠基关系,所有高层次的和复杂的行为都奠基于原初的和简单的基本行为之中,就是说,所有的意识行为最终都可以回溯到“感知”的意向理解之上。

(二)意向的充实

虚拟现实技术利用头戴显示器,以感官全覆盖的方式去除物理空间外的视野。亲历者以第一视角,在虚拟空间中以身体实践的方式进行交互,以身体作为交互界面与虚拟现实空间逐渐建立联系。虚拟现实艺术文本具备天然的开放性,“使得浸入者可以通过身体姿态、视角、关注焦点等,形成多种互动关系,赋予了其广阔的自由度,并形成自身对空间的意义”。亲历者在虚拟现实艺术里所认识的不仅是物理空间的实项之物,在观看体验时也涉及设计师设计表意符号的意向性。在胡塞尔现象学中认为认识体验的过程是一种意向行为即思维过程,它们并非毫无联系的在意识流中来来去去。“意识”不是简单地反映客观被给予的现实材料,而是调动意识主体内部的一种先天主动综合的能力,本质上是构造起自身的意向结构的过程。“知觉把对象呈现给我们,它又与意向性的衍生形式诸如回忆、想象以及向未来的投射相互映射。”“在实际回忆的时候,我们唤起的是以前的知觉。当这些知觉被唤起和重演的时候,它们一道带来了它们的对象,也就是它们的对象相关象”。这就是不同的人在虚拟现实艺术中的体验大相径庭的原因,在虚拟现实环境中的知觉过程,并不是一个简单观看图像、观看事物和描绘他物的对象;更像是在通过知觉意向性结构感知虚拟环境给予的环境语义对象,首先通过视觉知觉对设计师创作的语义图景进行理解,唤起更多的知觉“对象的相关项”,激活亲历者曾经在回忆、想象中的活动经验,让亲历者头脑中的内在的图像“再生”。这也意味着虚拟现实艺术中在场与缺席的新混合,从缺席走向在场,空虚的意向转为充实意向。

从影像叙事理论的角度来说,关于时间叙事与空间叙事的讨论,不仅仅是一个艺术叙事范式问题,更是一个理论前提,即“电影是一种时空艺术,时间和空间是构成叙事的两个基本要素”。“虚拟现实影像空间由场景模型、叙事轴线、互动选择等元素组成,它需要体验者的加入和参与才能实现一个完整的作品”。艺术作品在虚拟现实技术可供性的前提下给予了不同于传统影像的观看方式,“亲历者”不仅仅是置身于画面外作为影像画面空间外的观看者,与之相反的是观看的姿势、观看的视角、观看的朝向都被虚拟现实艺术的空间文本设计纳入其中。设计师在设计空间场景时更多的是运用场景的变换(声音的远近、视线的遮蔽)来引导动作行为(让亲历者把头转向叙事场景的核心区域,在远离视线的区域,或者远离亲历者的空间区域),在虚拟现实艺术作品中叙事的展开由亲历者的感知为前提,而非传统艺术作品中的故事依赖于时间线而展开。在设计师设计情节推动叙事的当下,以亲历者为主题性把虚拟空间内看见的、听见的、可触摸的具体可感对象作为设计要素。故事点的展开追随影像的主角,亲历者具身认知到了主角所体验的感情与正在经历的“我”的主体意识同处故事情景中,“我”的意向性与故事情境中“主角”的意向性融合在一起,亲历者设身处地地意识到了“我”的开心、喜悦、害怕。

(三)动作意义的判定

在虚拟现实艺术创作中,具有了将亲历者动作与情境联系起来的行为特征,这也就构成了一个完整的电影语言内容体系。在虚拟现实艺术中亲历者与主角在情境中观看并塑造角色,亲历者在观看行动、情感和思想方面的转向中包含意识活动的生成与转化。准确把握观影者的行动走向,对人物所处的环境进行体验与表现。亲历者只有从自身的意识活动出发如判断、表象环境由此来充分理解情境,对人物进行设身处“境”的体验,通过有机的行动过程和动作,与人物的思想情感产生共鸣。每一次的空间改变都是在电影情境的不断改变中完成的,随着每一次亲历者的行为转向,作品内部同时会发生故事情境的转变,而这种行为转向都是体现观影亲历者“体验”中的意识,每个行为也被行为主体意识到。亲历者理解电影情境,同时判断运用准确的行动方式进行与情境交互。不同于传统影像,依靠镜头画面的蒙太奇来表达叙事线的切换,虚拟现实艺术中往往没有明确的时间变化。如同在虚拟现实短片《车载歌行Pearl》中,开篇发生在“车内场景”,“我”落座在副鸳驶并以亲历者的视角观看,布局……布局如同熟悉的车内空间结构:左边坐着开车的男主人公,意识认为“我”进入到了车内空间中;与设计师产生了共同的意向通过现象学直观所体验到在影像中主角的特征、及他和周围环境的关系,“我”透过车窗外场景变化感受作者表达的创作意图。

结语

亲历者身处现实世界中客观物理条件下的身体经验,叠加无缝化的虚拟现实空间的图像意向,在此现象之上把真实与虚拟影像结合成为一个整体。设计师创作的符号意向中带有的文本意识,与亲历者的认知行为意向在虚拟现实艺术中双重意识显现,不同于传统艺术门类作品的置身于事外的观看方式,虚拟现实艺术作品的观赏具有感官沉浸式特性,由虚拟现实艺术作品营造出的虚拟现实空间体验,激发起观影者的联觉能力,进而产生情感共相。在此过程中会形成一个意识性体验,对意识性的对象建立起心理上的互识。互动参与性变革了作品的外延乃至内涵。作品与观众的互动,包括了行为、肢体、声音等的交互,更包括意识上的交互。

综上,通过对设计师的设计意向、亲历者的认知行为的双重意向描述与分析,在虚拟现实艺术作品中创造和认识过程,体现了超越物质实在的意识在交互过程中的必要性。作为一个被创作出的虚拟现实艺术世界,设计师所建构出的虚拟现实影像,由亲历者的“意识感知”和“互动行为”过程中体现出信息反馈与接收行为的意向性特征,最终构建出符合双重意义的契合性意象。虚拟现实的艺术体验和意义的生成不是单向的内容生成与建构,是创作者和亲历者之间互动双重意义的生成。在构建起的虚拟现实艺术场景中,设计师与亲历者形成的物理交互行为,本质上是由二者双重意向构成的契合性意向结构决定的,是此,契合性意向是虚拟现实艺术交互行为深层次的意识动因与本质直观。