我是启功

我叫启功,字元白,也作元伯,是满洲族人,简称满族人,属正蓝旗。我既然叫启功,当然就是姓启名功。有的人说您不是姓爱新觉罗名启功吗?很多人给我写信都这样写我的名和姓,有的还用新式标点,在爱新觉罗和启功中间加一点。还有人叫我“金启功”。对此,我要正名一下。“爱新”是女贞语,作为姓,自金朝就有了,按意译就是“金”,但那时没有“觉罗”这两个字。“觉罗”是满语的音译。原来有独立的意思。按清制:称努尔哈赤的父亲塔克世为大宗,他的直系子孙为“宗室”,束金黄带,俗称“黄带子”,塔克世的父亲觉昌安兄弟共六人,俗称“六祖”,对这些非塔克世——努尔哈赤“大宗”的伯、叔、兄、弟的后裔称觉罗,束红带,俗称“红带子”,族籍也由宗人府掌管,政治经济上也享有特权,直到清亡后才废除。

总之,我就叫启功,姓启名功。姓启有什么不好的呢?当年治水的民族英雄大禹的儿子就叫“启”。所以,我有一方闲章叫“功在禹下”,“禹下”就指“启”。我还有两方小闲章,用意也在强调我的姓,用的是《论语》中曾子所说的两句话:“启予手”,“启予足”意为要保身自重。有一个很聪明的人见到我这两枚闲章便对我说:“启先生参加我们的篮球队、足球队吧。”我问:“为什么啊?”他说:“可以‘启予手,启予足’啊。”我听了不由地大笑。我很喜欢这几方闲章,经常盖在我的书法作品上。

我是雍正皇帝的第九代孙。雍正的第四子名弘历,他继承了皇位,这就是乾隆皇帝。雍正的第五子名弘昼,只比弘历晚出生一个时辰,当然他们是异母兄弟。乾隆即位后,封弘昼为和亲王,我们这支就是和亲王的后代。

光绪和西太后

我的曾祖叫溥良,到他那一辈,因爵位累降,只封了个奉国将军,俸禄也剩得微乎其微,连养家糊口都困难。如果仅靠袭爵位,领俸禄,只能是坐吃山空,维持不了多少时候。生活逼迫他必须另谋生路。按清制:有爵位的人是不能下科场求功名的。我的曾祖便毅然决然地辞去封爵,决心走科举考试这条路。所幸,凭着良好的功底,中举登第,入了翰林,先后任礼藩院左侍郎,户部右侍郎,都察院满右都御史,礼部满尚书、礼部尚书、察哈尔督统等职。其实,他最有政绩的还是在江苏学政(相当于江苏教育厅厅长)任上。最初,他被任为广东学政,赴任时,走到苏州,住在拙政园,正赶上八国联军入侵中国,西太后母子匆匆逃往西安,按规定他应该先到朝廷去述职,但此时正值战乱,不能前往,于是又改派为江苏学政。他是一位善于选拔、培育人才的人。凡当时江苏有名的文人学者,大多出其门下。我日后的老师戴绥之(姜福)就是他任上的拔贡。

我曾祖遇到的、最值得一提的是这样一件事:他在任礼部尚书时正赶上西太后(慈禧)和光绪皇帝先后“驾崩”。作为主管礼仪、祭祀之事的最高官员,在西太后临终前要昼夜守候在她下榻的乐寿堂外。其他在京的、够级别的大臣也不例外。就连光绪的皇后隆裕(她是慈禧那条线上的人)也得在这边整天伺候着,连梳洗打扮都顾不上,进进出出时,大臣们也来不及向她请安,都惶惶不可终日,就等着屋里一哭,外边好举哀发丧。西太后得的是痢疾,所以从病危到弥留的时间拉得比较长。等候的时间一长,大臣们都有些体力不支,便纷纷坐在台阶上,哪儿哪儿都是,情景非常狼狈。就在宣布西太后临死前,我曾祖父看见一个太监端着一个盖碗从乐寿堂出来,出于职责,就问这个太监端的是什么,太监答道:“是老佛爷赏给万岁爷的塌喇。”“塌喇”在满语中是酸奶的意思。当时光绪被软禁在中南海的瀛台,之前也从没听说过他有什么急症大病,隆裕皇后也始终在慈禧这边忙活。但送后不久,就由隆裕皇后的太监小德张(张兰德)向太医院正堂宣布光绪皇帝驾崩了。接着这边屋里才哭了起来,表明太后已死,整个乐寿堂跟着哭成一片,在我曾祖父参与主持下举行哀礼。其实,谁也说不清西太后到底是什么时候死的,也许她真的挺到光绪死后,也许早就死了,只是密不发丧,只有等到宣布光绪死后才发丧。这已成了千古疑案,查太医院的任何档案也不会有真实的记载。但光绪帝在死之前,西太后曾亲赐他一碗“塌喇”,确是我曾祖亲见亲问过的。这显然是一碗毒药。而那位太医院正堂姓张,后来我们家人有病还常请他来看,我们管他叫张大人。

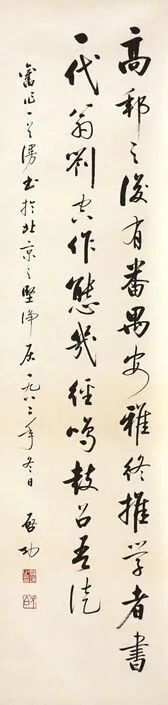

启功作品 绝句一首 136cm×34cm

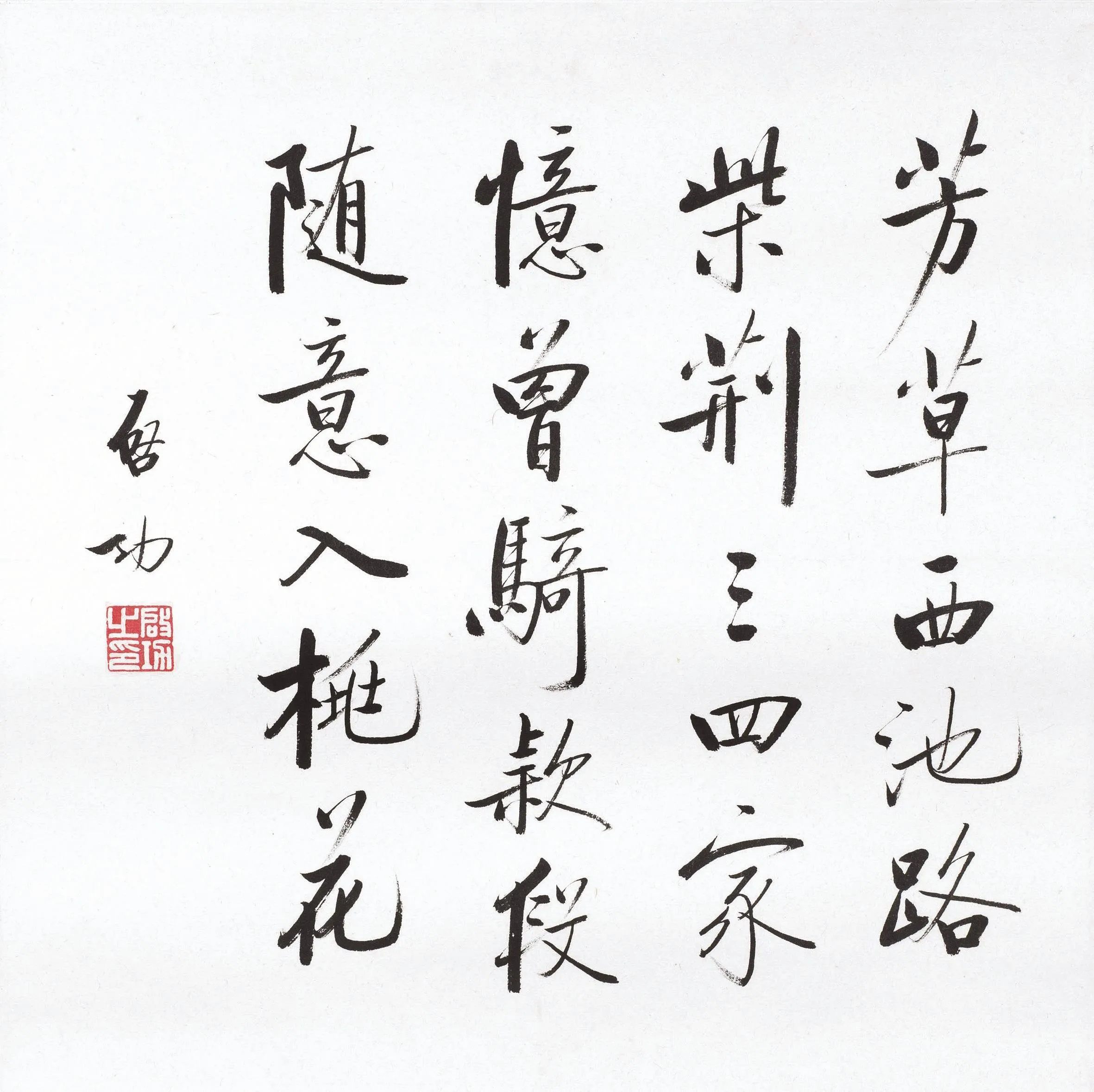

启功作品 芳草西池路 34cm×34cm

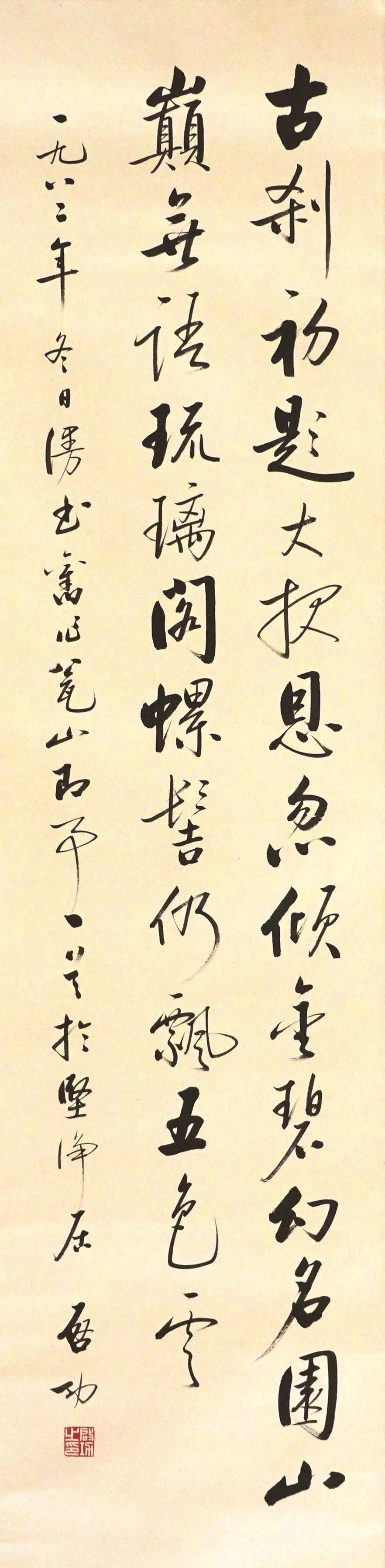

启功作品137cm×34cm

启功作品137cm×34cm

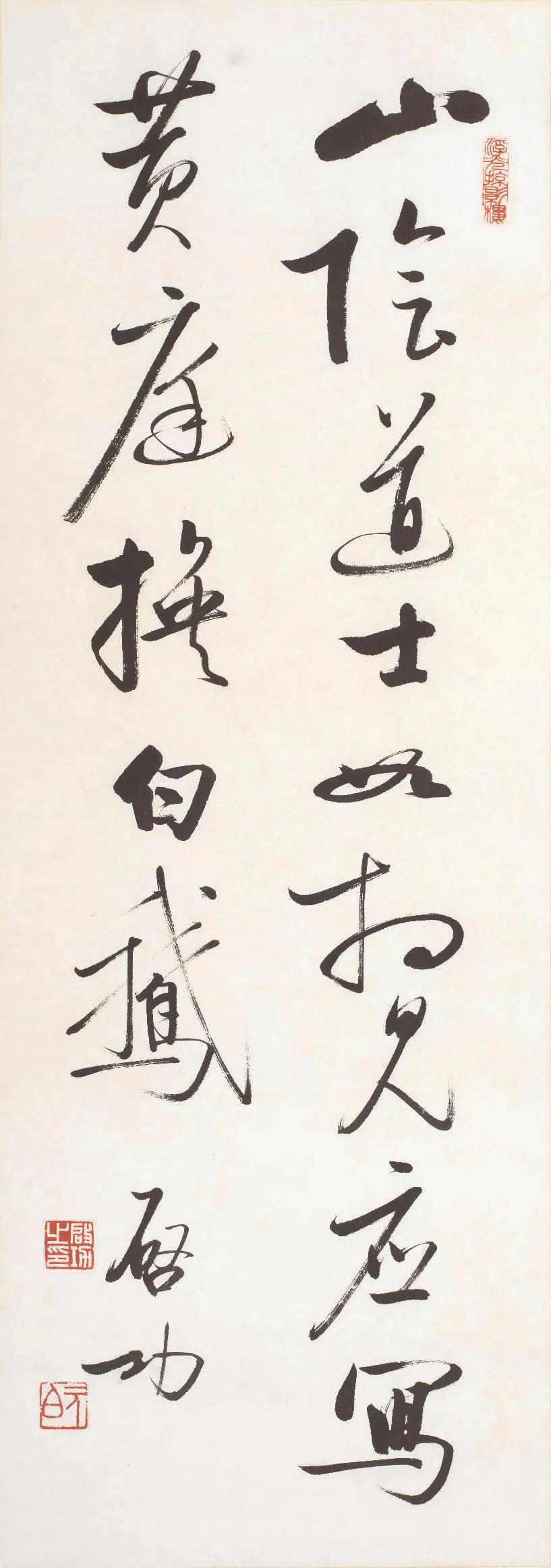

启功作品 山阴道士如相见 120cm×30cm

我的童年生活

我生于民国元年(1912)农历六月十三日,即公元1912年7月26日。这是一个风云巨变的年代。1911年(辛亥年)爆发了辛亥革命,清王朝随之灭亡,中国从帝制走向共和。也就是说,我虽“贵”为帝胄,但从来没作过一天大清王朝的子民,生下来就是民国的国民。所以我对辛亥革命没有任何亲身的感受,只能承认它是历史的必然。1982年纪念辛亥革命七十周年时,有人向我征题,我只能这样写道:半封半殖半蹉跎,终赖工农奏凯歌。末学迟生壬子岁,也随诸老颂先河。

我的父亲恒同在我刚刚一周岁的时候,即1913年7月就因肺病去世了。当时还不到二十岁,所以我对他一点印象也没有。那是我第一回当丧主,尽管我一点事也不懂。据说,因为父亲尚未立业,没有任何功名,所以不能在家停灵,只能停在一个小庙里,在那里给他烧香发丧。如果说我家由我曾祖、祖父时已经开始衰落的话,那从我父亲的死就揭开迅速衰败的序幕。那时,我祖父虽还健在,但他已从官场上退了下来。我的曾祖和祖父都没有爵位可依靠,都是靠官俸维持生活。清朝的正式官俸是很有限的,所以官员要想过奢侈的生活只能靠贪污,这也正是当时官场腐败的原因之一。但我的曾祖和祖父本来都很廉洁,再加之所做的多是清水衙门的学官,所以家中并没有什么积蓄,要想维持生活就必须有人继续做官或另谋职业。现在家中唯一可以承担此任的人,在还没有闯出任何出路时,突然去世了,这无疑有如家中的顶梁柱突然崩塌,无论在经济上、精神上都给全家人巨大的打击。

我从两三岁时起,有时住在河北省的易县。原来,我曾祖从察哈尔都统任上去职后,为表示彻底脱离官场,便想过一种隐居的生活。他有一个门生叫陈云诰,是易县的大地主、首富。他曾在我曾祖作学政时,考入翰林,后来又成为著名的书法家,写得一手好颜体,丰满遒劲,堂皇大气,直到新中国成立后,一直在书法界享有盛誉。他愿意接待我的曾祖,于是我也常随祖父到易县小住。至今我还会说易县话。

现在有人捧我为国学大师,他们认为既然是国学大师,一定深信国医,所以每当我闹病时,总有很多人向我推荐名中医、名中药,殊不知我对此一点兴趣也没有。经过长期的总结,我得出两条经验:在中医眼里没有治不好的病,哪怕是世界上刚发现的病;在西医眼里没有没病的人,哪怕是体魄再健壮的人。当然,这仅是我的一己之见,我并不想、也无权让别人不信中医。

我的恩师陈垣先生

陈校长名垣,字援庵,生于清光绪六年(1880),广东新会人。幼年受私塾教育,熟读经书,但他自称“余少不喜八股,而好泛览”(《陈垣来往书信集》),研读了大量的子书和史书,接受了很多实用之学。但受时代风气所限,仍不得不走科举之路,于是他“一面教书,一面仍用心学八股,等到八股学好,科举也费了,白白糟蹋了两年时间,不过,也得到一些读书的方法,逐渐养成刻苦读书的习惯。”

陈校长不但教我们怎样教书,而且教我们怎样读书做学问。陈校长做学问非常严谨,他强调治史学在史料的搜集和使用时,来不得半点马虎,一定要使用第一手材料,搜集材料时一定要“竭泽而渔”。竭泽而渔并不是指写文章时要把这些材料都用进去,而是要熟悉全部相关的材料,做到心中有数。

陈垣先生任辅仁大学校长后,曾延聘多位学者到校任教。他看重的是真本领、真水平,而不拘泥哪个党派属性、哪个大学出身、哪个宗教信仰。物理、化学多请西方专家,文学院请沈兼士任院长,国文系请尹石公任主任,接替他的是余嘉锡先生,历史系请张星烺任主任,教授有刘复、郭家声、朱师辙、于省吾、唐兰等先生,可谓人才济济,使得后起的辅仁大学顿时与避寇西南的西南联大南北齐名。

我就是在这种背景下进入辅仁大学的,我有一首《金台》诗就是咏这种情景的: 金台闲客漫扶藜,岁岁樱花费品题。故苑人稀红寂寞,平芜春晚绿凄迷。觚棱委地鸦空噪,华表干云鹤不栖。最爱李公桥畔路,黄尘未到凤城西。金台即指北京,因北京八景有“金台夕照”一说,“故苑”二句即咏沦陷区景色之凋零,“觚棱”二句是写沦陷区“人气”之衰微。李公桥即李广桥,辅仁大学所在地,“黄尘未到”就是指日寇的势力还不能笼罩辅仁大学之上。

颂雅风·艺术月刊2022年3期