基于知识共创的复州皮影数字化保护策略研究

【摘要】文章立足现有的非遗数字化保护手段,将 SECI 模型理论框架和皮影现有的传承特点相结合,以知识共创为原则进行皮影的数字化保护和创新策略研究,旨在实现利益相关者协同参与皮影数字化保护。构建了基于知识共创这一目标的皮影数字化保护框架。该框架能为非物质文化遗产数字化保护提供理论依据和解决方案。

【关键词】知识共创;数字化保护;复州皮影;SECI模型;利益相关者;非遗

【中图分类号】J0-03 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2022)09-102-05

【本文著录格式】刘斯旸.基于知识共创的复州皮影数字化保护策略研究[J].中国民族博览,2022,05(09):102-106.

基金项目:辽宁省文化创意产业政产学研用新型智库2022年度课题,课题名称:大连非物质文化遗产数字化保护研究——以复州皮影为例。大连艺术学院2021年度非遗专项招标课题,课题名称:皮影类非遗项目的艺术特征研究。大连市社科院(研究中心)2021年度课题,课题名称:复州皮影戏数字化展示的交互语言特征研究(项目编号:2021dlsky164)。

引言

皮影戏起源于中国西汉时期,发展到清代呈现地域广、流派多的繁荣景象,剧目和表演形式资源留存丰富,成为当时主流的具有仪式感的娱乐活动。由于电影、电视、智能手机等新媒体冲击和主流娱乐转型, 加上皮影戏制作周期长,表演技艺要求高,剧目更新慢等方面的限制,皮影戏如今的传承及发展极为缓慢。皮影戏作为一种独特的民间戏剧形式,是向世界展示中华民族悠久历史和多样文化的一个重要手段。除此之外,皮影造型特征独特有美学欣赏价值,在感官上有深刻的发展潜质。它对发展地区文旅产业、建设地域文化和增强民族文化自信都有着重要作用和意义。我国非物质文化遗产(以下简称“非遗”)数字化保护与传播的研究工作相较国外起步较晚,而在近15年,非遗得到了国家明文支持和学术界系统性的发展。

一、皮影数字化保护概述

非遗数字化是指采用数字采集与处理技术、数字储存与管理技术、数字修复与再现技术、数字展示与传播技术等数字化技术将非遗复原、转化成可共享、可再生的数字化形态[1],并通过新的视角予以解读、新的方式进行保存、新的需求加以利用。目前,非遗的主要研究成果集中于非遗在现代设计中的应用以及非遗具体保护措施这两个聚类里[2]。现有的针对皮影数字化保护方面的研究主要集中在图像数据存储技术、应用程序设计与开发、用户实时操控皮影和交互形式这几方面。

数字文化遗产作为技术支持型文化保护形式,依赖人工智能、虚拟现实、新媒体、交互设计、数据库等有效工具,将数字技术和多媒体技术融入文化遗产保护中,创造和探索“数字技术赋能”的文化。越来越多研究者尝试通过新媒体技术的互动方式来保护皮影戏。目前,皮影的数字化保护分类主要有三种:静态数据库存储保护,动态计算机辅助还原保护和数字博物馆交互体验保护。

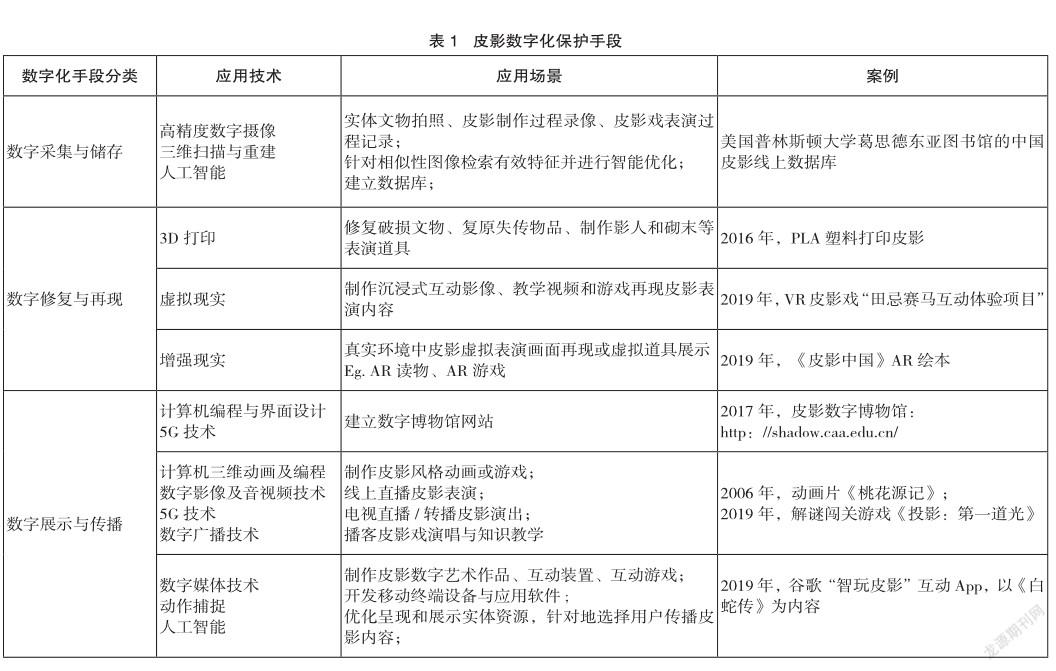

其中,静态数据库储存保护的方法主要是把道具、书籍等资料做数据化处理,建立数据库;计算机辅助保护主要体现在利用新媒体技术对经过数字化处理的图像和声音进行传播,或通过三维采集与建模的方式,重现其表演场景以及具体操作流程;而交互体验保护则是通过设计应用程序或者虚拟场景让用户变成表演者,实时操纵木偶,沉浸式体验皮影的表演内容与方式。如表1所示,对这三个类别的应用技术、应用场景和案例进行了细致梳理。

无论利用什么样的手段,保留皮影艺术的本质特点是最基本要求。皮影的特征主要可以归纳为静态扁平化特征和动态性特征[3]。皮影艺术在发展的过程中受到其他表演形式、演唱形式和绘画形式的影响不断产生新的变化,但其扁平化的道具和人为操作道具表演的动态特征没有改变。

二、复州皮影的显性知识与隐性知识

皮影保护的关键点不光是通过数字手段记录现有的道具、表演技巧、流程和内容,还是利用数字化手段将手艺人或演艺人的隐性知识转化为显性知识,广泛传播后再转变为大众个人化的理解,形成一种内隐化的关注力,达到知识螺旋转化、持续创新的目的。

对于以服务为导向的知识应用文化空间来说,其最高的语义丰富层次是以知识共创为导向的。而当用户体验达到知识共创的高度时,行为主体对皮影活动的参与度会更高,非遗自身所带信息的留存与传播也会更便利。总的来说,知识共创能够提升皮影对大众的吸引力;增强皮影自身传播力,保持其生命力的活态化传播;赋予皮影传承的创新力和持久力。

野中郁次郎是知识管理领域被引述最多的学者,他认为知识创造可以归结为四个阶段:社会化、外在化,组合化和内隐化阶段,企业应当更加重视由隐性知识所引发的知识创造,以形成创新的原动力[4]。知识共创的过程,就是将个人拥有的隐性知识与信息组合之后进行共享传递,最终转化成可供传播的显性知识。皮影的显性知识和隐性知识是可以相互转化和相互补充的,前者便于广泛传播,后者则能够保持皮影持久创新。

(一)复州皮影显性知识分类及特征

皮影的显性知识主要指皮偶、书籍、绘本、资料等具象化、文本化的实物以及那些可以用语言、文字等进行口头表达和书面表达的内容。显性知识的特点是:便于采集和编码,数字化后的还原度高;可以储存于書籍、网页、博客、数据库等介质中,便于分享和传播。 复州皮影的显性知识可以按照皮偶制作材料、制作工艺、构件元素、表演场景元素、演唱形式和表演流程进行分类,每个类别中的主要内容如图1所示。

(二)复州皮影隐性知识分类及特征

皮影的隐性知识主要指即兴演唱、经验、技巧等个人化信息。这些信息包含见识、情感、文化及价值观,也正是如此难以将它们进行记录和编码。由于不同流派的特色、不同演艺人表演风格不尽相同,甚至不同地域皮影道具的大小、人物形象和表演形式也有所差异。因此,对于隐性知识进行数字化的难度较高,评价系统也更加复杂。举例来说,表演者依据自己的天赋条件、演出经验、剧情变化和现场互动情况在演出过程中即兴发挥。只要节奏符合要求、首尾衔接一致,那么就能在一定程度上自由发挥。隐性皮影知识的热点包括:具备较强的主观性,这个主观性同时存在于传播者和接受者中。隐性知识依赖个人的经验和接受能力,因此难以进行规范、编码和大面积传播,但同时这部分知识也是最具特色和创造力的。隐性知识有自己的传播方式,如在体验和交互的过程中自然而然地进行学习。

三、公众参与皮影知识共创的流程

(一)知识共创过程中的利益相关者

在皮影进行知识数字转化的过程中,必然要涉及众多利益相关者(见图2)。技术人员系统地从传承人那里进行知识采集,文化学者将抽象的信息符号化、具象化后转变成易于复制、便于传播的信息。博物馆、图书馆、高校等具备教育职能的平台再进行知识传播和人才培养,确保皮影知识向公众输出时的完整性和公信力。政府在过程中参与政策协调、信息共享、资金保障、产权界定等内容。上述过程,每个环节都有一个主导方,但并不意味着完全依赖一个利益相关者完成。如果将每个环节只分配给其中一两个利益相关者,就有可能出现传承人或拥有者丧失话语权,数字化编码过程中皮影原始特征信息失真,数字化后的皮影艺术无法获得大众认同等问题。

(二)皮影知识创新的流程

SECI模型常应用于知识创造领域。该模型在创造新知识以及实现组织目标方面的独特作用,其关于知识不断转化的观点与皮影知识转化存在契合之处。利用SECI 模型来分析皮影知识创新的过程,可以深入了解皮影文化传承与发展的规律,完善皮影数字化保护框架,为利益相关者们建立协同保护与创新提供方法。

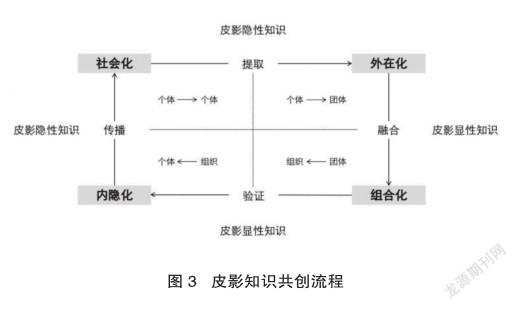

根据SECI知识模型,在皮影知识共创的过程中也可以分为社会化、外在化、组合化和内隐化四个阶段,如圖3所示。

1.社会化

社会化是指个体与个体间的知识共享过程。知识或者经验丰富的一方将经过个人主观提炼与筛选过的信息进行输出,而在此领域知识欠缺的一方也将有意识地对信息进行获取。这个过程正如皮影最原始的传播手段,老艺人主要通过口传心授和言传身教两种方式输出内容和技术,学徒通过观察、模仿和反复实践来获取内容和技术。皮影随着历史演变、地域性知识层次的结构化,其代表的文化内涵不断加深。现代数字化和教育手段拓宽了皮影隐性知识的传播渠道,带来了知识社会化的新形式。如政府文化机构、图书馆或高校开展有关皮影培训和人才培养,学术交流和工作坊,就是借助现代信息技术进行更高效的皮影知识传播新形式。

2.外在化

外在化是指个体向团体知识共享的过程。知识的掌握者将隐性知识向显性知识进行转化,而知识的体系越完善、操作过程越清晰,它的可复制性就越强,也更容易进行广泛传播。但是随着知识接收方的人数增加,年龄、性别、知识构成、获取目的、所处环境的不同都影响了知识外在化效果。皮影传承人将个人化隐性知识用语言和示范行为表达出来,将主观知识通过抽象、概括后转变为符号化、规范化、系统化、易于传播的显性知识。在知识的具体转化过程中,传承人们通过比喻、类比的方式帮助接受者形成具体概念和模型,从而将皮影知识外在化。

3.组合化

组合化是指团体向组织知识共享的过程。将不同的显性知识进行汇总、分类、重组和优化,最终形成某一领域完整的知识体系。我国的皮影流派众多,它们的表演方式、表演内容、皮偶的风格都不尽相同,汇聚成了中国皮影戏文化系统。数字化采集与储存技术能够将不同流派的皮影显性知识进行归纳和整合,形成系统化的知识树。新展示技术增强知识与大众的互动,带来沉浸式体验。新传播技术将储存在图片、数据库、书籍、网页、新媒体艺术作品里的皮影知识进行整合,再通过大众传播、人际传播的渠道进行传播,这都是皮影知识组合化的表现。

4.内隐化

内隐化是指组织向个体知识共享的过程。组织有意识地通过平台对大众进行相关知识传播,个体在有意识或无意识接触到组织提供的具有系统化、规范化的显性知识后,经过主观意识地提取、消化和吸收,将显性知识转变为隐性知识。例如,家长在十一黄金周带幼儿观看了皮影表演,幼儿在非自发观看皮影表演后,对皮影的表演形式、道具特点、某一剧目内容有了大致了解,在经过自己的理解后,事后转述给其他人同时给予自己的评价。这是无意识接触皮影显性知识后的一种内隐化。而有意识地接触显性知识进行内隐化的情况则更为复杂,这里主要有两个关键阶段:一是对既有知识的充分利用;二是对新知识的探索。对既有知识的充分利用,即使定义、整理接收到的显性非遗知识,实现系统化原理的转移分享,在“做中学”[5]中缩短传播的时间成本,充分发挥现有显性非遗知识的潜力,实现资源的优化和可持续传播[6]。 由此看来,有意识接触皮影知识的内隐化具体步骤可以分为“做中学”“应用”“迁移”“创新”这四个步骤。

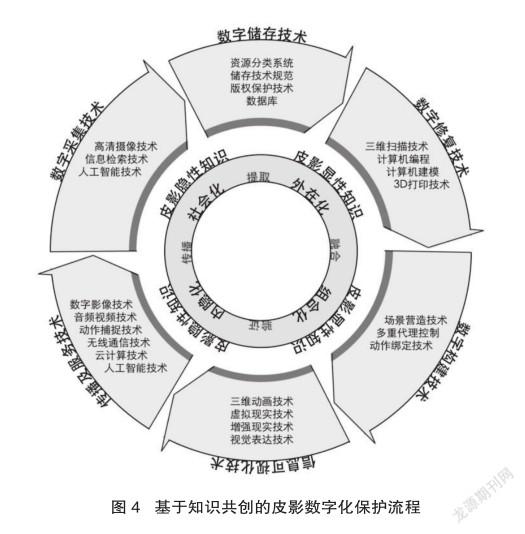

四、可持续皮影数字化保护框架

非遗数字化分析框架在可见和不可见的范围内, 在符合上下文的约束下, 应当对物质层面与非物质层面进行数字化处理[7]。可持续皮影数字化保护框架需要考虑到自我—他人—物体关系的特殊结构。这个分析框架应该考虑到符号对象,以及它所象征的概念和它所指向的事物,在一个象征性和集体表征的宇宙中,在依赖背景行动的约束下。在皮影数字化过程中,考虑到人、物、社会三者的相互关系,不仅要处理皮影的造型、尺寸、材质、色彩, 更需要呈现制作流程、手工技艺特点、影人与道具之间的关系。除此之外,皮影知识共创的流程与数字化流程能够相互映射,如图4所示。

五、基于知识共创的皮影数字化保护策略

通过梳理博物馆数字化保护策略的研究发现,现有的方法主要集中在建立数据库、建设信息适用平台、建立数字化博物馆、开展数字化教育、充实数字化人才、设计趣味化数字应用程序或游戏等。在上述已有的数字化保护策略基础上,针对前文中提到皮影知识共创过程的三个关键环节,分别提出相应策略。

(一)隐性知识的外在化策略

第一个环节中,受到个体主观意识的影响,知识提供方通过比喻、类比、模型化的方法将个人经验和知识整合后输出,保留和共享的部分均由主观意识支配。而接受方受到主观意识影响,会选择性地从中对某一部分知识进行汲取,这个传递的过程重复次数越多,接受方获得的信息也会越完善。然而,在知识传递的过程中,知识提供方会存在信息缺失、逻辑表达不清等情况,如何将隐性知识加以整合、外化,形成客观化、系统化、可传递的显性皮影知识是这一环节的重点。

1.文化抽象保留核心元素与细节

对皮影所提供的原始素材进行整理和归纳,从中进行信息选择和提炼,目的是通过对皮影内容横向对比,将皮影每一类显性知识的本质特点抽象出来。同时保留皮影在表演时的叙事特点和情节,按照叙事逻辑进行后续编码,便于大众接受、理解、记忆、创新和传播。

2.协同编码重构特征与孪生环境

在对皮影知识进行数字化的过程中,应首先构建与皮影制作和表演原生环境相近的数字孪生环境,强调皮影本身的可识别特征,避免用统一或主观的逻辑进行编码。上文说到在不同的知识转化环节中,应以不同的利益相关者作为主体,其他利益相关者进行辅助。隐性知识外在化的过程中,传承人作为信息拥有者是传递知识的主体,在文化学者的帮助下进行知识阐释和抽象,再对抽象后的知识进行补充与监督,为技术人员后续进行数字转化提供真实可靠的素材。

(二)显性知识的组合策略

编码的过程可以理解为隐性知识转向显性知识,那么公众将接收到的显性知识转化为隐性知识的过程则可以看作解码过程。前者的创新力集中在数字化手段和方法上,但对于皮影本身的特点和内容并不作创新。后者在传播过程中,公众可以用不同的方式来解读与阐释所接收到的信息,也可以重新赋予信息不同的文化意义,更大的创新力和传播力由此产生。数字技术的合理使用能够在编码环节里有效保留信息完整度,在解码的环节里提升用户参与度和体验感。

1.信息来源多重组合

在传播前进行皮影信息整合时,可以利用现有的博物馆馆藏资料、文献资料、线上图书馆数据库、非遗相关网站和新闻媒体报道等多个渠道收集信息。确保信息的可信度和广泛性。

2.数字技术多样组合

目前,主要由文本、数字图片、音频、视频构建的数据库来记录和保存皮影知识,虚拟现实、增强现实、人工智能、神经网络技术可以赋能数字化展示和传播。媒体技术和图像处理技术是目前文化共享的主要方式,将知识可视化或形成故事化叙述,在带来知识有效传播的同时,能够满足用户对特定知识的需求。图4中列出了皮影数字化保护过程中使用的数字技术群。

3.传播媒介多元组合

信息技术和互联网的快速发展为皮影宣传提供了傳播的手段与平台。传统的皮影传播主要依靠戏班子线下演出,主流媒体以报纸、广播、网站、电视等媒介普及皮影知识,艺术家和电影人通过创作皮影元素艺术作品和影视作品展示皮影艺术魅力,大众利用微信朋友圈、公众号、微博等自媒体获取信息、分享体验感受等。应当结合以上这些传播媒介,将皮影线下表演与线上知识普及相结合,将主流媒体大众传播途径与传承人自媒体传播途径相结合,针对不同年龄层的大众开展广泛知识输出。

(三)显性知识向隐性知识转化的策略

显性皮影知识内化升华为个人隐性皮影知识的转化程度,受到个人情感、知觉偏好、成长背景、阅历经验、思维方式等因素的制约。 同时,也会受到客观环境的影响。将不同的显性知识进行合理组合,扩展其组合效果,从而提高人对显性皮影知识的关注度和汲取度。信息接收的一方不单是复制显性知识而是创造新的知识,且公众成了这一环节中的主体。

1.加强数字化叙事的故事性

每个皮影表演剧目本身都是一个故事,好故事自然而然受到大众的接受和喜爱。再者,皮影创造的历史与发展过程具备故事时间、地点、人物、内容等属性,用数字叙事的方式去解码皮影发展历史、表演形式、制作工艺、演出流程、表演技艺等能够有效地传达皮影的文化内涵和历史记忆。加强数字化叙述的故事性便于知识的传播与推广。

2.提升数字化展示的沉浸感

利用现代技术提升皮影数字化展示沉浸感能够满足不同受众的个性化需求。在构建群体记忆的同时,形成个人专属的独特记忆,能够增加受众的黏性与活性,加深个体对皮影文化的认同感。比如,人工智能中的自然语言、图像识别、智能交互等技术,能够非常有效地提升参观者的参观体验,使非遗文化及其独特魅力得到更好的传播[8]。

六、结论

皮影数字化是皮影文化保护的必然趋势,但在数字化过程中存在人员信息不对等、关键信息缺失、传播效率和效果不尽如人意等问题。文章分别梳理了皮影显性知识和隐性知识的分类及各自特征,利用SECI知识模型与皮影数字化保护流程相结合,在知识共创的前提下,提出了由传承人、学者、技术人员、政府和企业协同参与的皮影数字化保护概念。针对皮影知识共创过程的三个关键环节分别提出了相应策略,为皮影和其他非物质文化遗产的数字化保护提供了思路和参考。

参考文献:

[1]王耀希.民族文化遗产数字化[M].北京:人民出版社,2009:8.

[2]李南南,卢章平,李明珠.设计视域下非遗研究态势的可视化分析[J].设计, 2020(10):122-125.

[3]郭剑.基于皮影特征的复州皮影数字博物馆交互性品质提升研究[J].中国民族博览,2020(10):213-215.

[4]Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi.The knowledge-creating company : how Japanese companies create the dynamics of innovation [M].Oxford University Press,1995.

[5]马晓娜, 图拉, 徐迎庆. 非物质文化遗产数字化发展现状[J].中国科学F辑, 2019(2):121-142.

[6]刘诗迪. 从昆曲的成功传播看中国精神文化遗产的传承:非物质文化遗产 传承中的媒介力量[J]. 消费导刊, 2008(20):10-13.

[7]关鑫. 基于SECI模型的非物质文化遗产传播策略研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2015.

[8]覃京燕,贾冉.人工智能在非物质文化遗产中的创新设计研究:以景泰蓝为例[J].包装工程,2020(6):1-6.

作者简介:刘斯旸(1987-),女,辽宁大连人,讲师,博士,大连艺术学院,研究方向为交互设计、非遗保护。