软土地基工后沉降预测方法的应用分析

吴开健 中交广州水运工程设计研究院有限公司

排水固结法是大面积软土地基加固处理的常用方法之一,其主要包括加压系统和排水系统。在加压荷载作用下,土体的超静孔隙水压力逐渐消散,地基发生固结变形的过程。目前工程上用于软土地基沉降计算的方法分为三大类:理论公式法、基于固结理论和土体本构模型的数值分析法和基于实测沉降数据的推算法。由于理论公式法和数值分析法都有假设前提条件,而软土沉降与时间存在显著的函数关系,利用现场沉降观测数据进行沉降推算预测已经成为了非常有效的方法。潘林有等研究了指数法(三点法)、双曲线法、泊松比法和Asaoka法4种方法的适用条件以及优缺点,并定性描述了不同结构下软土地基的沉降规律;王超等认为双曲线法预测时间起点的选择对后期的预测效果影响不大,但是需要选择恒载期间的沉降数据才能较好地反映后期沉降规律;王荣利等以工程实测数据为基础,对双曲线法、理论曲线拟合和Asaoka法进行了比较和适用性分析,认为Asaoka法更加适用于软基处理工程最终沉降量的推算。不同的工后沉降推算方法各自优缺点,本文基于湛江市东海岛石化产业园区某地基处理工程的实测沉降数据采用三点法、双曲线法和Asaoka法进行工后沉降预测计算,分析研究不同预测方法在大型软基处理工程中的应用特点。

1.不同预测方法的基本原理

1.1 三点法

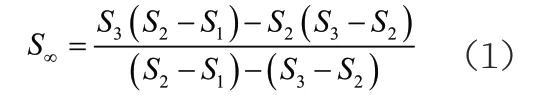

三点法本质上是一种指数曲线法,又称为固结度对数配比法。三点法预测模型是从样本数据中抽取三组数据(t,S)、(t,S)、(t,S),且满足t——t=t——t。当时间t→∞时,S→∞,说明三点法预测模型得到的预测结果是收敛的,其表达式为:

1.2 双曲线法

双曲线法是一种经验方法,其原理是根据实测沉降曲线近似于一条双曲线,通过双曲线拟合推算某时刻的沉降量或最终沉降量,函数表达式为:

对上述公式进行变化,得到:

选择满载之后的沉降数据,绘制t/(S——S)——t散点图,将散点进行直线拟合,拟合直线的斜率即为β,直线t/(S——S)轴的截距即为α。当t趋于无穷大时,得到最终沉降量S:

1.3 Asaoka(浅岗法)

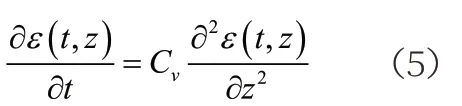

Asaoka(浅岗法)是以一维垂直固结方程为理论基础,利用地基沉降某一时间段的实测数据对地基最终沉降量进行预测。Asaoka采用Mikasa提出的一维固结方程代替太沙基一维固结方程:

表1 石化产业用地主要土层沉降计算土工参数表

将式(5)近似用一个级数形式的普通微分方程表示:

式中S 为总固结沉降量;a,a,.....,a为固结系数;b为土层边界条件的常数;取t=i∆t(i=1,2,3...且∆t为常数);s=s(t),将式(6)转化为差分形式,有:

取式(7)的一阶差分形式为:

假设软土地基的初始沉降量、最终沉降量分别为S、S,令t=t,则当t→∞时,有S(t)=S(t)=S,将其带入式(8),可知:

2.工程概况

湛江市东海岛石化产业园区某地基处理工程场地原始地貌为沿海滩涂和鱼塘,现状部分场地经吹填土形成陆域,部分场地仍保持原状地貌鱼塘和海域,场地存在较厚的吹填土(淤泥)层、淤泥(夹砂)和淤泥质粘土层,淤泥及淤泥质黏土等软土层厚度为8~14m。本项目采用堆载预压排水固结法进行加固处理,竖向排水体为新型整体式塑料排水板,排水板间距为0.9m,正方形布置,插设深度为10~16.5m,预压荷载为40kPa,场地在预压荷载作用下工后残余沉降量不大于150mm。

沉降监测是软基处理工程的重要组成部分,通过监测可以解决施工期填筑安全的控制、工后沉降的推算、处理效果的评价、工程量核实等问题。本项目沉降盘设置于砂垫层顶面,按1万平米布置一个,正方形布置,布置间距为100m×100m。场地回填施工期,沉降观测频率1次/1天;满载预压沉降稳定期,根据变形发展的稳定情况,调整为1次/2天。

3.监测成果与分析

选取堆载预压区中5个具有代表性的沉降盘进行分析,绘制沉降量和沉降速率随时间变化的曲线如图1、图2所示。分析表明,监测所得最大沉降量为1151.9mm,最小沉降量为757.7mm。图2表明,恒载期前60天沉降速率变化较大,恒载后期沉降速率逐渐减小且沉降曲线趋于平缓,故最终沉降量趋于收敛。恒载120天后沉降速率均小于1.5mm/d,表明采用新型整体式塑料排水板联合堆载预压排水固结法地基处理效果良好。

图1 沉降量与时间关系曲线图

图2 沉降速率与时间关系曲线图

4.工后沉降量预测

本文选取的堆载预压沉降观测区的回填料为开山土,回填厚度为3.5~4.5m,预压土厚度为2.5m(40k Pa)。根据实测沉降监测数据,分别采用三点法、双曲线法和Asaoka法推算每个沉降观测点的最终沉降量和工后残余沉降量。

4.1 三点法

选取每个沉降观测点在恒载期间的沉降数据进行拟合分析计算,根据选取的不同时间间隔(△t=40d、50d和60d)的实测沉降值采用公式(1)推算各个沉降监测点的最终沉降量和工后残余沉降量。三点法模型简单,但是样本数据的选取对推算结果有很大的影响。由表2可知,随着△t的增大,工后残余沉降量逐渐减小,推算结果逐渐趋于实际值。如△t=40和△t=50的计算结果相差较大,工后残余沉降量最大变化率为77.3%,而△t=50和△t=60的工后残余沉降量最大变化率为35.2%,随着恒载时间的增加,沉降曲线趋于收敛,时间间隔越大,三点法的推算结果越可靠。

表2 三点法工后沉降预测表

图4 不同时间间隔的观测点的St-1—St散点及拟合直线图

4.2 双曲线法

绘制t/(s-s)-t散点图,如图3所示。由图可知,5 组沉降盘满载后的沉降观测数据分布规律较好,拟合直线的相关性很高,R分别为0.9864、0.9708、0.9651、0.9847和0.9795。在恒载期前40天,散点的波动性大,主要是恒载初期软土层超静孔隙水压力消散较快,土层沉降速率较大且不稳定,即(s-s)随着沉降速率波动大,导致t/(s-s)-t散点的离散性较大。随着孔压逐渐消散,沉降速率变小,沉降曲线收敛,散点波动性变小且趋向拟合直线,拟合直线的相关性系数越高。表明双曲线法预测时间起点对预测结果影响不大,但是应尽量选取沉降收敛期的监测数据,这样拟合曲线才能有效反映地基沉降规律。相比于三点法和Asaoka法,双曲线法推算结果一般偏大,其推算结果如表3所示。

表3 双曲线法工后沉降预测表

图3 沉降量与时间关系曲线图

4.3 Asaoka法

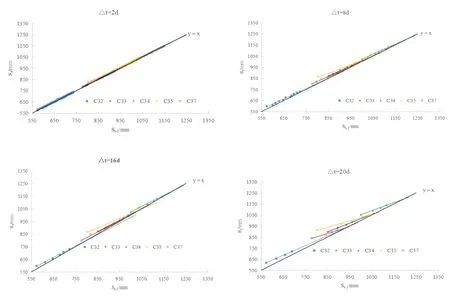

恒载观测时间为120~128天,分别选取时间间隔△t为2d、8d、16d和20d进行拟合计算分析。以S为横坐标,S为纵坐标,绘制恒载期间的沉降观测点并对散点进行线性拟合,拟合直线与45°线(y=x)交点所对应的沉降量为最终沉降量S,预测结果见表4。实测沉降曲线与拟合直线的相关性很高,拟合直线的相关系数R2在0.9702~0.9989之间,选取拟合直线相关系数最高的预测值作为最终沉降量,则C32~C35和C37的工后残余沉降量分别为105mm、62mm、49mm、6mm和35mm。

表4 Asaoka法工后沉降预测表

5.结论

(1)三点法模型简单,但是样本数据的选取对推算结果有很大影响。恒载时间越长,样本数据越多,可选取的时间跨度就越大,推算结果越可靠。

(2)软土地基恒载初期沉降速率变化较大,沉降不稳定,双曲线法拟合散点离散性较大。随着沉降曲线的收敛,恒载沉降稳定期的样本数据越多,恒载初期的离散点对预测结果的影响就越小。双曲线法应尽量选取沉降收敛期的监测数据,这样拟合曲线才能有效反映地基沉降规律。

(3)Asaoka法只需要一定数量的沉降观测数据,就能够得到与三点法和双曲线法基本相同的结果,具有简单、实用的特点。从工程实际角度出发,Asaoka法更加适用于大型软基处理工程工后沉降预测分析。

(4)本项目工后残余沉降量均小于150mm,满足沉降设计要求。