意识形态视角下外宣话语译解的规约理路

章彩云

(信阳师范学院 外国语学院,河南 信阳 464000)

随着我国在全球政治、经济格局中地位的提升,中国文化不断走向世界,中国话语的辐射力和影响力亦与日俱增。但面对具有世界话语主导优势的西方言说,我们仍需做更大努力。处于外宣前沿阵地的外宣翻译是传播中国精神的一个重要媒介,理所当然地要为提高中国话语在世界的影响力发挥应有作用。相较于其他文本,通过译语宣传中国文化意识形态和价值观念,外宣翻译所起到的作用更明显、更突出,因为许多外宣文本“体现着国家对外政策方针、国际关系处理以及重要领导人有关对外表态、对外文件等的立场、看法”[1]83等,并“与我国国体相适应,具有自身的特点和优势”[2]1,具有强烈的意识形态意蕴。因此,外宣翻译不仅要关注语言、社会、历史、文化跨际转换等领域的研究,而且必须把意识形态纳入它的研究视野。为此,本文拟采用定量分析与定性描述相结合的方法,在对相关文献进行回顾与归纳的基础上,就外宣翻译中意识形态的表现特征与译解原则等问题加以分析,为中国文化译介与传播的革新与改进提供相关借鉴。

一、我国外宣翻译意识形态视角研究概述

“意识形态”一语出自法国哲学家特拉西(Tracy)于1796年所创制的词语“ideologie”[3]39。之后,学界对它的讨论一直没有停息过。20世纪50年代后,翻译的文化视角研究兴起,勒弗维尔(Lefevere)提出和剖析翻译中的“操纵”与“改写”问题[4]88,扩大了翻译研究的范围,引发学界对隐藏于翻译中权力关系的讨论。在此学术背景下,国内学界也越来越认识到,翻译尤其外宣翻译,是无法绕过政治与文化意识形态的。因为在外宣翻译中意识形态如何表达,相比文本翻译显得更为重要。意识形态是指一定民族的社会群体在对客观事物进行感观、理解与认知的基础上,所建构的包括思想、观点、理念、概念及价值观等的文化体系。这种文化体系与外宣翻译的立场有着密切关联,其表达得体与否会影响着国家形象、主权与利益能否得以维护与保障。

基于此,本文以中国知网网络出版总库为语料考查范围,对有关文献进行检索,发现国内对翻译中意识形态的关注始于20世纪90年代。之后,相继有学者对这一问题进行探讨。而将其与“外宣翻译”结合起来的研究则起始于21世纪,其中方宏亮的《文化话语权与汉英外宣翻译中原文差异性保留》[5]一文开启了外宣翻译意识形态视角研究的新领域。再以“意识形态”并含“外宣翻译”为主题词搜索1979年至2019年间的所有文献,获取相关研究成果共计77条,经过人工筛选,剔除重复和无关联的,得出有效数据50条。依据所统计的50篇论文,以研究内容为主旨对这些成果进行再梳理并归类,凭此来考查外宣翻译意识形态研究视角的热点领域。

具体数据如表1所示。

表1 外宣翻译意识形态研究内容的关键词分布统计

根据具体的考察情况和统计数据,我们发现:一是现有相关学术成果中直接以“意识形态”为关键词的研究论文相对较多,共计14篇,占比28%;二是有些成果从意识形态、诗学和赞助人三个方面出发,探究翻译操纵理论在外宣文本翻译中的运用,扩大了翻译意识形态论的适用范围;三是少数成果,以关联理论、模因论为分析理据,来讨论外宣文本意识形态翻译问题,揭示意识形态对语篇的影响以及语篇对意识形态的反作用,这样的思考促使翻译意识形态研究进一步走向深入;四是中国特色表达(中国关键词)、主要领导人讲话、政府报告、新闻、旅游文本等,是外宣翻译意识形态研究的主要语料范围。

同时,学者们均强调外宣话语的翻译建构必须要有高度的政治敏锐性和文化洞察力,要有充分表达自身文化意识形态的自觉,不可淡化或漠视话语翻译中意识形态的政治意义和功能价值。为此,应以维护我国根本利益及全球利益为出发点,合理审视对外宣翻译理论研究工作,以获取文本翻译过程中更为科学、精确的意识形态表达方式,以此促成并引导外宣信息的意识形态正确传达。

二、外宣翻译文本中意识形态表现特征

翻译是一个文化意识形态的再造过程,而外宣翻译的根本目的就是要把我国的政治、思想、文化、经济、军事等信息呈现给外部世界,并在正确表达自身立场和观点的基础上与世界对话。因此,在外宣翻译过程中,译者必须要在坚守自身价值观的基础上去回应翻译中的任何“来者”,以“一种精警”[6]9且不为文本所困的主体性自觉,去破解外宣文本语境认知过程中的可能羁绊,最终对文本做出合理的释读及译解策略选择。

(一)在翻译叙事上体现意识形态的主体性

如果视翻译为跨思想交流的一种行为,其本质就是“从本土文化意识形态输入异域文化的意识形态”[7]18的行为,译者不可能完全“价值中立”,外宣翻译更是如此。因为外宣翻译或隐或显地与文化态度有着某种线索上的联系,体现着一定社会文化政治态度的权威意志,有着鲜明的“国家利益服务导向”[8]66。因此,在文本释译中,基于服务中国文化,秉持意识形态主体意识,追求中国文化元素及主流价值观在译语中不被过滤或曲解,就显得至关重要。也唯有如此,才能形成具有中华文化原型特质的跨文化产品,使外宣翻译成为真正意义上的跨民族、跨语际实践活动。

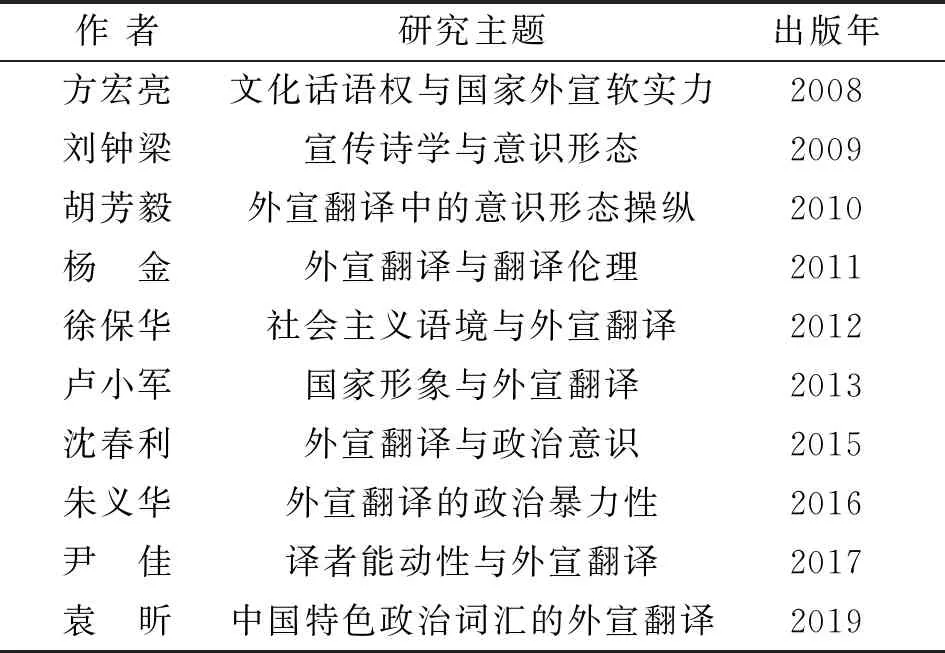

笔者依据所调查的数据,归纳出外宣翻译过程中意识形态主体性构建的主要特征(代表性作者的研究主题)。如表2所示。

表2 我国外宣翻译中意识形态主体性构建的表现

由表2可知,从2008年至2019年,研究者们对外宣翻译的意识形态主体性建构视野越来越宽,他们普遍认为外宣翻译不仅不能置身于政治与意识形态之外,反而与其休戚相关,因为它在某些语境中直接影响着国家主权与利益的维护。比如,一直以来,许多国家的航空公司在其官网及订票系统上对“中国台湾”使用不当称呼,即抛开“中国”(China),直接标写“Taiwan”或“Taipei”,它“反映了语言及其翻译背后所隐藏的意识形态,反映了文本表述过程里西方话语的权威性”[9]142。这一所谓“权威性”,显露西方对政治意识符号——“China”的无理遗漏,昭示着“路人皆知”的对中国所持有的敌对态度的险恶用心,明显是违背一个中国原则的错误做法,侵害了中国国家主权。对此,为维护我国主权不再遭受侵害,中国民航局于2018年4月25日分别致函存在错误的44家海外航空公司,要求在发函之日起的30日之内必须给予纠正,在官网上标识“Taiwan China”或“Chinese Taipei”,或将“Taiwan”选项列入“China”之下。最终各国按照中方要求先后做了规范性修正,使我国的国家政治利益和主权利益得到维护。

不难看出,外宣翻译不仅是译语形式与其文本世界的建构性关系,也是不同意识形态之间激烈碰撞的交汇点。在这里,译者应依据中国外宣自身的旨趣进行外宣文本译解,不可丧失自身立场,否则,外宣翻译就失去了意义。这就要求,译者需将中国话语诸多文化关键词所蕴含的丰富文化意识形态内涵作为着力点,不唯辞书的释义,同时还要有对我国大国话语权、国家主权与利益维护的真诚回应,并在译介中持有正确的政治意识与价值观态度,处理好意识形态问题。由此看,对外宣文本解译的过程,也“意味着人的成长过程”[10]108,只有心存如此之志向,才能真正揭示出特定语言单位的文化意蕴及其价值立场,才能在目的语中构建平衡或消解文化冲突的话语体系,最终实现外宣翻译的目的与功能。

(二)在翻译思想上强化中国学派意识

通过对所统计文献的分析可以发现,研究者们有一个明显的认识:欲体现出真正的外宣翻译意识形态主体性,需强化外宣翻译的中国学派意识。而外宣翻译中国学派的建立需要一系列代表性成果和一批代表性学者,同时还要有外宣翻译研究体系中的“自身研究对象范围、新的研究方法探索、稳定的学术队伍”[11]9等。学术建构并非是把众多观点、思想、认识等简单堆砌,起个新名称,再冠以某某学(论)就万事大吉了;也不是把某些概念与外宣翻译相缀合,没有经历一系列观念思辨和概念形态的重建,就草率了事的;更不能尚未形成从事该领域研究的学术群体并取得对成熟的系列学术成果,就将其束之高阁而转向另外领域的翻译学术创作。这样是难以实现具有中国思想、中国特色的外宣翻译“学术理论的独立梦的”[11]9。

(一)要有民族文化自信的自觉

对于外宣翻译,有人认为立足于自身文化的翻译思想,只是在自说自话,外国人难以理解也不愿接受。甚至有人过于强调与国际接轨,忽略中国学术研究的客观实际和价值诉求,主动放弃自身话语权。诚然,我国“与国际接轨”是全球化发展的必然结果,但也并非不讲中国立场。比方说,美国允许个人持枪,能否说我们也可如此呢?其实,美国不是国际,西方的某些规则也不完全切合我国实际。单就文化思维来说,英语文化思维多注重直观逻辑,常常把翻译研究结果进行定量分类;而中国传统翻译分析,往往看重实践之过程以及在这个过程中的翻译动机、伦理道德和各种策略。因此,在外宣翻译的意识形态建构中,要把借鉴与坚守联系起来,要有对中国本土文化的充分自信,牢牢把握中国对外话语的建构权。

当然,在外宣翻译中实现既借鉴又坚守的目标,制定科学、合理的话语传播战略性步骤很关键。例如,对于“人类命运共同体”这个语义深刻的词语,我国官方当时翻译为“a community with a shared future for Mankind”[12],随即就在世界各国产生广泛共鸣。这就是具有中国话语权的中国特色概念,其思想体现了中国精神,后逐步获得国际大多数人的肯定与推崇。这一翻译话语最终也于2017年3月23日被联合国载入人权理事会议决议中。而在这一过程中,强烈的民族文化自信和话语传播主动作为的精神与意志也是关键的因素。

(二)要有融通中外的国际视野

在外宣翻译的意识形态的体认及研究中,引进西学服务自己,是十分必要的,但要避免顺着西方的话语表述而表述的简单借鉴方式。中国翻译学派的建立,应有面对中国社会实践挑战的意识,还要有应对国际社会实践挑战的意识,不仅要发掘和建构我国外宣的“新对象、新理念和新方法”,也要有对世界问题的关切,在向世界讲述“中国故事”的过程中自觉运用中国的话语,用具有中国风格的话语表达去分析、诠释、再现“世界故事”,将话语时空拓展至“空前的极限”[10]116。这样,意识形态表述在翻译话语中的起点就不仅仅是我国外宣本身,也是我国与世界各国之间的对话与互动。同时,也应该看到,基于外宣翻译的政策性、政治性及严谨性特征,中国学派的建立也必须有一个以核心概念为引领的理论提炼。总之,翻译界要有放眼当代中国乃至世界的理论视野,把中国社会的特殊性和世界社会的广泛性关联起来,以“中国特色社会主义和平发展与世界人类命运共同体构建”为核心线索思考外宣翻译实践。只有这样,中国外宣翻译意识形态话语体系的建构才会成为可能。

(三)要体现外宣翻译理论及话语建设本身的多元性和包容性

翻译理论及话语体系具有多样性和多元性的特征,这意味着对外宣翻译的意识形态建构不可能只用一种方式呈现。外宣翻译的意识形态的建构是由不同层次、不同类别的翻译思想在外宣翻译文本的宏观、中观、微观层面上呈现出来的,它们是“具体的翻译思想在不同的语境下、不同的领域中、不同的问题上的表现和运用”[9]111,并在总体理论体系中各得其所、相互补充,共同为翻译实践服务。因此,中国外宣翻译学派应该是一个综合性、多元性和包容性的学术共同体。这一学术共同体,不仅要解决中国问题,也要介入国际问题;不仅要追求宏观层面的大结构,也要有对具体现象、具体问题解答的微观理论,否则,就会失去它的学术意义,也不可能建立起真正的中国学派。

当然,外宣翻译理论的中国学派并非否定一切,另起炉灶,不是闭门造车,更不是与西方翻译学派相对立,而是以更加开放、包容、和谐、互通的姿态通过学习来构建一个新的范式。西学中的反映事物本质规律的精神内核,我们必须学习、接受。同时推进中国学派的外宣翻译理论研究要更新观念,让理论学派体系化归位为理论构建的要求——而非“僭越为理论构建的目标”,以此推动外宣翻译理论思想创新,并提升实践这一思想的能力,最终让外宣翻译中国学派成为本领域学术发展的引领者。而外宣翻译意识形态的方向性和目标性,就会在中国学派的最终确立中变得清晰与明确。

三、意识形态视角下的外宣话语译解原则

(一)翻译语用中的主体性原则

意识形态对译者翻译策略选择的影响,正如法国译学家贝尔曼(Berman)所说:“翻译的策略方式,就是受意识形态的操控后而给定的抉择。”[13]117那么,译者在语际交流中由于受意识形态的操控必然面临着以下选择:该选用谁的术语,为了哪种语言的使用者,是以什么样的知识权威或思想权威的名义来进行,这种选择在外宣翻译中表现得尤为突出。

翻译过程中两种文化间在意识形态转换上的平等或对等的交流,在文本落实中很难做到。翻译叙事里的意识形态“真意”,要么汉语被英语所遮蔽,要么英语被汉语所改变。但从当前世界话语权现状看,国际叙事多为西方把控,而中国虽在发展壮大,话语主导权却仍与自身的发展不相适应。在此境况下,两种文化间的意识形态释译转换也绝非对等。“在以一方思想为主导,而另一方思想总是扮演听命者的角色的倾向下,所谓交流本身就不是真正的交流,因为很多观念是以取代的方式来处理的”[14]80。那么,欲突破这种困境,文本内在的精神力量应被充分关注和阐发。这个内在精神力量的核心元素之一就是意识形态的主体性。意识形态主体性的凸显必须以本国文化为依托并凭借一定翻译技巧促使意识形态显现它的作用。只有这样,意识形态释解中的“失衡”之象或许会减少。为此目的,译者应主动地将目的语表达与中国文化有机融合,灵活又巧妙地把中国主流意识形态糅铸于译语里,使其在译文中得到“润物细无声”般的阐释。

这样的释译,意在促成一个原文的再创造,而非一个机械的“复制品”,以避免意识形态要素因遭受阻隔而耗损。这种基于最佳表述效果的获得,就需要对灵活、科学策略的运用。例如,“在中国,共产党是执政党,此外还有八个民主党派”这句话,若简单地译成“In China, the Communist Party is the party in power. Besides, there are also eight democratic parties”,很容易引起接纳者的误解——“中国实施的是共产党的一党专制”,这明显脱离了原语意,与事实也不相符,会在无意识中给西方的恶意宣传留下口实。故此,在处置此类翻译问题时须格外谨慎,可将该译语中“democratic parties”变译为“other political parties”,如此就会淡化外国人头脑里共产党与民主党派所谓“对立”的印象。而在这种“灵活策略”运用中,翻译的细节处理也很重要。细节处理得好坏往往决定着译文水平的高低。例如,在《习近平谈治国理政》英文版中有许多这样的例子:把“加快建设社会主义法治国家”翻译为“Promote Socialist Rule of Law”(句中用了动词原形,不用动名词),将“中国梦必须同人民对美好生活的向往结合起来才能取得成功”译成“chinese dream is the people’s dream”[15](表述简洁而不失原意)。这两句译文体现了译者针对具体问题选择翻译策略的灵活性。

在强调意识形态主体性时,也不能忽视译文读者的接受意愿。翻译行为作为目的语的一个成文过程,其发生与变动,是对译语文化思想的回应。译者需抛开“自我成心”与先入之见,用一颗真心接受文本“以其当前方式言说的言语”[6]8,以此回应目的语读者的表达习惯。例如,政治文献里常有“以外贸企业为龙头”的句子,英文翻译多表述为“with foreign trade enterprises as the dragon head”。从文化承载角度,该译语就不是对原文深层底蕴的对应:一是“龙头”直译为“dragon head”,与西方人文化情感认知相悖,因为他们视“dragon”为令人生畏的怪兽,是凶恶的象征;二是中国传统习俗的“耍龙灯”,外国没有,也就无法理解“龙头”的内涵。从文化信息的性质看,该句中这一文化因素属于一般性文化信息,对此可采取灵活的翻译方式,如可改换“龙头”的概念范畴,把它转换至“locomotive”上来,译其为:“with foreign trade firms as the locomotive.” 因为“火车头”是西方人最熟悉不过的事物,这样原文的真实意图在译语里准确传达的问题也就迎刃而解了。这说明外宣翻译在注重体现意识形态主体性的同时,也应克服意识形态的绝对化:对于有关我国政治立场和政治价值观的信息,应以“主动有为”之姿态用话语形式将“自我思想主导”[6]11因素融进译语文本,这是由外宣文本的性质及特征所决定的;而对于一般性文化因素,还应考虑对方语言、文化及读者的适应性问题的,以促成译文能更好地实现它的交际功能。

当然,在翻译过程中保持应有的意识形态自觉,是否会给西方读者带来某些话语理解上的困难呢?我们说,即便有,也是暂时的。因为翻译不纯粹是一个文本产物,在其生成过程中当然地伴随着对文化语境和语言交流的开放:一定限度的中国特色话语渐进式地进入英文里,不仅不会引起英文表达领域的波澜,反而会通过这种异域语言文化的语言实践,促使英语表达的自我革新,推动着英语自身的不断丰富与发展。同时,具有中国特色的词汇及表达方式在翻译中保持意识形态上的自主性,“改变着汉语和英语的不平等地位,在原语与目的语及其所表述的思想体系之间建立起对等关系,而最终服务于意识形态”[9]147,也正是我国外宣翻译所追求的重要价值目标。

(二)约定俗成下的通约性原则

为彰显外宣翻译中意识形态主体性,从民族性、自我特色性角度出发构筑译语文本,应是外宣翻译传播的导向。不过,这也并非意味着,可以抛开外宣翻译叙事行为中所应遵循的具有适切性、解释性的通约原则。就此问题,《公共服务领域英文译写规范》就对通约原则做了阐释,其中针对中国特有的专有名称,规定可采用汉语拼音拼写的方式来翻译。例如,国家“十三五规划”中的“十三五”一词是一个颇具中国政治文化特色的概念,虽可翻译成“thirteen five”或“ten three five”,但为了更好地保留它所具有的政治内涵,凸显不同于异域文化的意识形态特色,宣传词中就用汉语拼音“shi san wu”来直接翻译。可以说,这就是“中国故事的源头、中国实践的标志”[13]118,也正是因为这一中国特色式话语标记,文本之意才由它的符号形式促成并引导读者去感受话语深层的含意,由此引发国际朋友心中了解中国的兴趣与欲望,使“十三五”一词成为当时世界关注的热点话题。但同时《公共服务领域英文译写规范》也说明了翻译的例外情况:一是针对少数名称,因它在长期的翻译行为中已约定俗成,可沿用其习惯译法,如“豆腐”(“Tofu”)。若把“豆腐”改译为“Doufu”或“Bean Curd”,就是对英语受众所广泛接纳的惯俗的抛弃,反而给理解带来了障碍。因此,在不对汉语词里的中国文化属性形成损害的情况下,可考虑仍旧采用为受众所熟悉、所认知的译文,因为它能使广大英语读者凭借对该译语的熟悉度即刻唤醒对某一中文词语内涵的记忆与联想,更有利于中国文化的传播。二是可以在汉语拼音后再补充原有的习惯译语,为读者呈现双语境译文。例如,“豆腐”也可译为“Doufu(Tofu)”,这样既照顾了汉语文化词的文化本位(Doufu),又考虑到了英文读者的可接受性(Tofu),也为他们提供了一个学习汉语拼音的路径,“对有效宣传中国文化未尝不是一个更好的办法”[9]96。三是可以在原有的习惯译语中加上“Chinese”一词,如“《梁山伯与祝英台》”(Chinese Romeo and Juliet);也可在汉语拼音拼写中添加平行解释或说明性文字,如“春节”(Chinese New Year)。四是可对一些特殊关键词进行阐释性翻译,如“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”(“maintain political integrity, think in terms of the big picture, follow the leadership core, and keep in alignment with the centeal Party leadership”)[17],这里,译者没有拘泥于“意识”的字面意义,将其直译成“awareness”,而是抓住它在四个短语中的各自内涵,进行了阐释性翻译。再如“科学发展观”(“Outlook on Balanced and Sustainable Development”)[16],很多文本将其译为“Scientiffic Outlook on Development”,导致国外读者往往将其理解为“中国的科技发展规划”,因为“scientiffic”没法把原文“科学”一词的“全面、协调、可持续”的内涵表达出来,造成国外读者的误读。故而,对体现着特殊内涵的中文词语,进行阐释性说明更有利于译文接受者正确理解它的真实含义。

同时,在中国政治文本表述中,某些汉语关键词语里常常存在间插使用数字的习惯,如“两个百年目标、一带一路、四个自信”等。这类汉语特色词在英语里并无类似的表达形式,译之不易。那么,译者应不被预先设定的固有思维所束缚,让自己以一种开放的姿态面对目标语,采用英文里原本没有的“表达方式”进行创译,如可分别用“two centennial goals / belt and road initiative / Four confidences ”来译解上述词语。学界多把这种具有中英语言杂糅特征的话语结构方式称为“中国英语”(China English)。目前这种话语结构方式已逐渐成为一些特殊关键词对外译介的一种重要形式。这说明如果凭借自我的文本言说而非仅仅依靠原著的话语特征,叙写出一个出自原语又显发出创意来的“艺术品”,那就可被视为成功的翻译。这样的翻译理念在实践中的践行,能够更好地揭示译文文本的内在含义,也为接纳者提供更多了解多姿多彩、原汁原味中国文化的机会。

四、余论

在外宣本文翻译过程中,译者要有对意识形态信息积极传播的强烈意识,要依据外宣文本的特性及文本背景,立足于中国本土文化,在考量译语读者的文化认知水平等情况下,用外文诠释文本里所包含的中国意识形态内涵,不仅要让外宣译作充盈着浓郁的中国文化气息,更要借助译介传播,向世界昭示中国的立场和态度。随着我国国情及国际环境的变化,我国的有关对外政策和工作准则必将做出新调整,作为对外宣传重中之重的载体与主要实现形式,外宣翻译必须对此有积极的回应,并肩负起应有的责任。