明中后期“掾承”选举法略考

王 洁

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116033)

明代吏员作为各个机构中的办事人员,不仅数目庞大,而且名目繁多。根据政书记载,从中央到地方各级衙门有掾史、令史、书吏、司吏、典吏、提控、都吏、人吏、胥史、狱典、攒典等[1]十几种吏员名目。明初,进士、举贡、吏员三途并用,不少吏员出身者荣膺显要官职,诸如张度、王诏、况钟等人,不胜枚举。明中叶以降,科举独占鳌头,吏员选官渐趋杂途。由于入仕艰难,加之出身歧视,地位低下,俸禄微薄,导致吏员腐化堕落,吏治日偷,故而时人常称之为“衙蠹”“猾吏”“奸胥”等。但以吏员任职者中也不乏循良昭著者,甚至被地方志载入传记。

目前学界对明代吏员的相关研究可谓成果斐然。缪全吉的《明代胥吏》较为全面系统地论述了明代吏制。赵世瑜的《吏与中国传统社会》以时间为线索对不同时代的吏员有所阐释。赵毅在《明代的吏员和吏治》一文中认为吏弊难清的根本原因在于封建官僚政治体系的自身痼疾。王雪华的《明代吏员选官者的居官表现》强调吏员并非尽是狡诈之徒。上述研究从不同角度论述了吏员群体,但有关吏员的个案研究则相对较少。本文拟从“掾承”“承掾”这一地方所载的“特殊”吏员别称入手,结合吏员群体共性,论述地方志中吏员入仕的相关特点,并以时间为脉络进行纵向分析,进而分析明清两代吏员选举法的不同,以期丰富相关研究。

一、吏员出身

在明代,“掾承”一词首先出现于嘉靖《渭南县志》中。其杂纪传曰:“掾承入仕者,多不可胜纪。举其善、不善、表著者,数人耳。曰王宁,新市里人,巴县丞;曰郭能,东关里人,安仁县丞;曰赵斌,武定里人,四川理问;曰文崇道,丛桂里人,名山知县;曰刘瓘,南至道里人,卫经历;曰杜振,武定里人,所大使;曰刘臣,马峪里人,卫经历,此皆善终者也。曰焦茂西,方曲里人,驿丞;曰张定,韩马里人,军器局大使;曰李泽,张村里人,省祭官;曰李环,庆寺里人,东平驿丞;曰康隆,丹周里人,鄢陵典史;曰张锦,江村里人,明智坊攒典,此皆不善其终者也。今之众所称美者,曰张世威,西关里人,安邑县丞”[2]4。方志所载掾承入仕者凡十四人,即“王宁、郭能、赵斌、文崇道、刘瓘、杜振、刘臣、焦茂西、张定、李泽、李环、康隆、张锦、张世威”。此时掾承尚未列入选举之法,选举之法仅有保举、岁贡、举人、进士四途。随后天启《渭南县志》将掾承列入选举志中,与保举、科、贡、武科、以例入监者等分列,并言:“百里内,掾承仕者亦夥矣,今安可尽述也”[3]11。掾承入仕,从杂纪到选举,逐步与科贡并列,从这一演变过程不难看出地方对其重视加深。但相较嘉靖县志,天启《渭南县志》记载较为简略,并未记载具体籍贯,仅载有人名、职位,即:“王宁,巴县丞;郭能,安仁县丞;赵斌,布政司理问;文崇道,名山知县……倪仲信,开封照磨”[3]11-12。其共载有六十八人之多,相较嘉靖《渭南县志》所载人数,多出五倍有余。但饶有趣味的是,该县志增订者南师仲在该卷序言所曰,“明兴洪武初,法制未定,犹然保举抡士,后始用科贡,士非此莫能自见、国家非此莫能罗士,诚重之也。迩来财用虚县,即明经亦得输赀超乘焉,近且鬻及青衿矣。不唯士轻第于国家登庸之典,屑越甚矣,此不可长也。今据县志洎所睹闻者,详列于篇,俾后进足观焉”[3]1。针对本县近来由于财政虚空所出现的输赀于官现象,南师仲甚是不满,甚至断言“此不可长也”。虽然此言主要针对“鬻及青衿”这一现象,即例监、例贡等,但自景泰吏员行开纳事例,告纳渐行,成为明代中后期吏员的主要来源方式,因此或多或少涉及到吏员。对此,南师仲尽管不满,但也颇感无奈,只好将武科、掾承、例监、荫监等纳入方志选举法下①可见天启《渭南县志》卷十四之选举志,该卷共列有保举、科、贡、以例膺贡者、武科、以例入监者、以例拜官者、以恩赐膺宠者、以荫入监者、以武略授职者、以掾承入仕者、以生员为儒官者等。。

无独有偶,天启《平湖县志》也将选举之法分为科甲、迤封、荫胄、岁贡、例贡、儒士、辟荐、掾承、武科等九类。其中有关掾承,记载:“掾承:马文,典史;马堂,仓副使;蒋质,京库官;韩文;钟炼,卫经历……沈肇基,巡检”[4]741-744,凡七十二人。而与此同时,天启《海盐县图经》选举之法中则列有承掾,承掾:“叶春,刑部右侍郎,见前;张振,工部主事升四川重庆知府;全宗,礼部仪制司主事升员外郎;陆斌,山东盐运司知事;张天与,广西都司断事;陆子名,雷州府经历;张礼,上饶县丞……倪光绪,候选典史”[5]1283-1287,共一百四十人。综上,三处地方志均将“掾承”“承掾”纳入选举之法中,那么“掾承”“承掾”到底为何?

细究其故,或许可以从相关人物传记中窥探一二。天启《渭南县志》中,掾承入仕者薛悦之、杨惠、薛瓘、张世威、史载民五人有传。薛悦之,传记记载:“字以道,思庵太守弟也。幼惊敏,与群儿戏,好为群儿师,兄思庵异之,授之书,辄能记,既长通春秋大义。然好博识广记,尤好星历、地理、医卜之学,又好弹琴,遂自能斫琴,而正业由是废矣。初任临颍驿丞,以开水利事,受知于州守二泉邵公,既升许州吏目”[2]16。仅从这段记载中并不能看出薛悦之以何种选举之法初任驿丞进而升为吏目,但据嘉靖《许州志》所载,“薛悦之:渭南人,承差”[6]。所谓承差,张显清、林金树在《明代政治史》中认为,由于职能、地位和待遇均与吏员相仿,可视为特别类别的吏员[7]。查考杨惠,“初……为西安府吏。宏(弘)治中,授瑞州府仓大使,改兖州,出纳无私,擢彭山县主簿”[8]②天启《渭南县志》中为“西安府掾文”,其他无异。。由此可知,杨惠是以府吏授仓大使进而除为主簿。薛瓘,“少业儒,既而弃去,为承差,后除邾城驿丞,能以廉自将,六年升莒州千户所吏目”[3]6。因此薛瓘是以承差身份初任驿丞进而升任吏目。张世威,“少治刑名,为郡掾……故人称为张清吏云。嘉靖中,授夏县丞,间摄夏及荣河事,以清慎闻,寻迁镇西卫经历”[3]6。此处记载张世威为夏县丞而非掾承列下的安邑县丞,并非记载错误,夏县古称安邑,“夏县,本安邑县地,后魏太和元年,析置今县”[9],二者所指乃为同一地区。可见张世威是以吏员入仕为县丞。值得注意的是张世威最后升迁为镇西卫经历,因此,在掾承入仕表中,张世威应当是镇西卫经历,而非安邑县丞,因为薛悦之、杨惠、薛瓘都以最后升迁官职作为掾承入仕的职位。史载民,“起家文,无害。初任昌平委吏。先是为吏者,……后任罗山九里关巡检”[3]13。由此可见,史载民是以吏员身份入仕为巡检。综上所考,薛悦之、杨惠、薛瓘、张世威、史载民等人均以吏员入仕。查考天启《平湖县志》,传记记载,“韩文,字本质,起掾史,授罗浮仓官”[4]906③天启《平湖县志》所载掾承列下并未直接言明人物是否有传,并且表下韩文未载官职,但光绪《平湖县志》记载“韩文:有传”。,因此,韩文应当是以掾史入仕为仓官。掾史,吏员名目之一也。天启《海盐县图经》中,叶春、顾昂、钟海三人皆有传记。叶春,“洪武中,自邑史,历事吏部”[5]985,最后擢为刑部右侍郎;顾昂,“字文颙,成化中,尝仕为新泰典史”[5]1156,此处尚未表明顾昂以何种方式出仕为典史,但据《嘉禾徵献录》记载,顾昂“海盐人,成化中,以掾吏为新泰典史”[10];钟海,“起家掾史,……起丞万安”[5]996。由此可知,叶春、顾昂、钟海等人均以吏员资格入仕。

综合上述人物传记载来看,他们均以吏员入仕为官,故掾承、承掾应当仅是吏员的一种别称而已。另外,清代方志和其他方志也可互相印证,所谓掾承、承掾,皆吏员也。在道光《重辑渭南县志》中,选举之法仅包括科第一、贡监二、吏荫三,并无掾承一项,王宁、郭能等掾承者则被归纳在吏员一栏;查考光绪《新续渭南县志》,也是将其放入吏员一栏;万历《嘉兴府志》将马文等掾承者、王宁等承掾者纳入“选举·掾史”下;光绪《平湖县志》卷十四言“国朝凡吏员考满准予出身”,马文、马堂等掾承者列于此下[11]1317。显而易见,这些方志均将掾承者、承掾者视为吏员。

综上所述,掾承,吏员也,承掾,亦吏员也,二者只不过是吏员的一种别称而已(但是这一称呼并不具有普遍性,仅出现在海盐、平湖、渭南三县方志中),并且由于方志所载吏员可以出仕为官,此类吏员当属经制吏(有关经制吏问题在下文具体分析,此处不再赘述)。值得注意的是,“掾承”“承掾”二者名称相近,顺序之差似乎是书写习惯所致。记载掾承的平湖县与记载承掾的海盐县,两地相邻,同属嘉兴府,且海盐县“宣德时,析东北境为平湖县”[12]91。天启《海盐县图经》记载,“濮阳春,字生府……满考,擢刑部主事”[5]749-750,“吴芸,字时美……满考,封如其官”[5]1002。海盐县志将明朝的考满制度称为满考,那么将“掾承”称为“承掾”也就不足为奇了。

二、结构分析

通过对三县吏员入仕者的入仕情况分析,笔者发现,以吏员入仕者有以下几个特点。

(一)渐趋杂途,候补显现

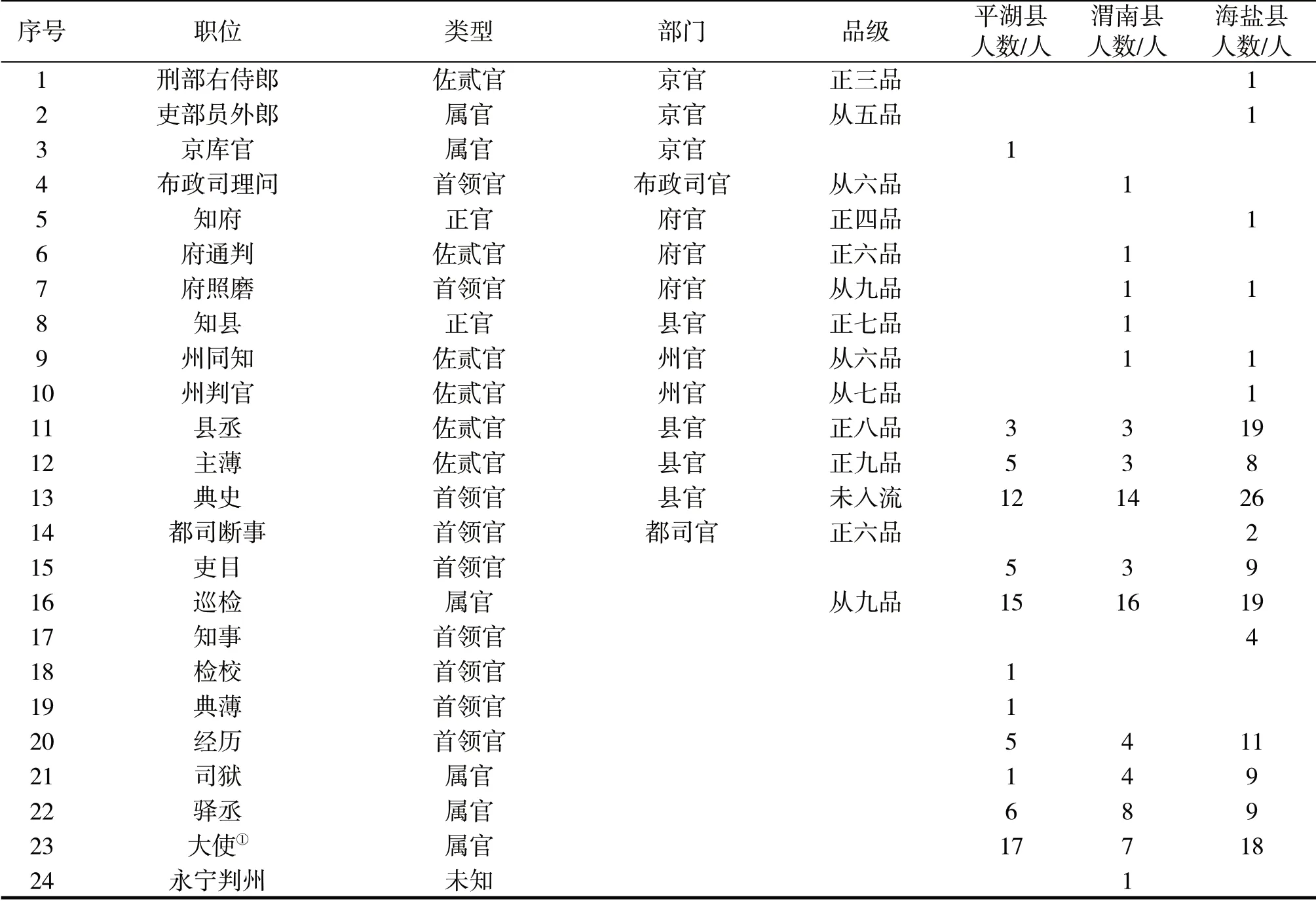

以吏员入仕,官职颇多,虽有侍郎、知府等显赫高官,但大多是一些未入流的杂职官,现将渭南县、平湖县与海盐县三县所载吏员入仕情况统计如表1。

表1 渭南县、平湖县与海盐县三县所载吏员入仕情况

①包括仓官、仓大使、仓副使、税科大使、所大使等。

明初取仕不拘资格,进士、举贡、吏员三途并用,三途等量齐观,甚至“有掾史而置身青云者”[13],如海盐县的叶春官至刑部右侍郎,张振官至重庆知府,全宗擢为员外郎等,都是在明前期。又以天启《渭南县志》所载掾承,自文崇道官至名山知县后,后世掾承入仕再无显官(相对州县佐杂官而言)。据乾隆《雅州府志》记载,“名山知县:……文崇道:渭南人,成化中任”[14]。可见,渭南县至迟到成化之前,吏员出身还是有望担任正印官的。但是至明中叶以降,科举制度日臻完善,科举发轫被视为仕宦的唯一正途,吏员出仕则被视为杂途,吏员出身,只能充任“外府、外卫、盐运司首领官,中外杂职、入流、未入流官”[15]。

但即便“其崇者止于七品,用之为佐贰、幕职、监当、管库之职,非有保荐者,不得为州郡正员”[16],也是十分幸运的。“比年吏典,考满岁以千计”,而“今内外官,少有缺员”[17],有经十二年未得除授者,甚至有老死不得一官。时间带来的积压,再加上其他途径入仕,这种吏员候补现象更加严重。天启《海盐县图经》就载有三例候选现象,“徐名佐:候选州吏目;吕鸣治:候选京卫经历;倪光绪:候选典史”。等到他们正式上任,大多“钟鸣漏尽,日暮途穷”,明人何孟春甚至认为此类“皆坐可黜之列”[18]。但据方志记载,“徐名佐:候选州吏目,岁壬午受事,丈田有勤,蔡侯闻于督册,赐复除。戊子大饥,捐粟助赈,守道蔡以乐义旌,李侯、杜侯并延为饮宾焉”[5]1287。可见,徐名佐虽为候补,但上任之后也能够有所惠政。至清代,海盐县的候补现象仍然存在,如“陈孝懿:江西试用从九品;罗万清:河南候补府经历;黄廷梁:江苏候补府经历”[12]392①由于试用官并非现任官,试用结束后,并不一定留任,故也归纳在候选官一栏。。虽然仅有三人,但清代海盐县吏员入仕却仅有三十一人②据光绪《海盐县志》相关资料统计。,因此候补吏员即占有十分之一,候补现象可谓十分突出。为缓解候选壅滞之难,官府会分发一些差委事务,如在道光十六年(1836),巡抚乌尔恭额奏准借帑挑浚白洋河道一事中,“现据罗万清等禀称,此番开挖河道……”[12]635,而“等”字表明很有可能还有其他候补人员参与到此项差委事务当中。

(二)吏有封建

明代对官员实行严格的回避制度,这一原则对吏员却并无要求,缘此,吏员在当地衙门长期供职,世代相袭,把持官府,甚至出现“官无封建,而吏有封建”[19]487的现象。明代充吏,行引荐之法,前者将去,必荐同乡或同宗,以致州县衙门“吏胥窟穴其中,父以是传子,兄以是传弟”,成为某一宗族的世袭领地[20],世业盘踞。但“吏有封建”大多所指乃是额外吏。明代吏员根据是否在册划为经制吏与额外吏。所谓经制吏是指纳入吏部铨选册内的吏员,他们具有额定的编制,接受定期的考核,九年考满之后可以获得出身,入仕为官。但是终明一代,各个衙门的经制吏人数始终不足,例如县一级,每县平均仅设经制吏十余名,即便最大的县也不会超过三十名经制吏[21]。然而州县衙门大量事务,又不得不依靠大量吏员来维持运转,因此,额外吏就产生了。或曰主文、或曰书手、或曰算手、或曰贴书,他们不在国家经制之内,故无法像经制吏一般可以九年考满出仕为官,故也较少受到役满退役等制度约束,因此这些额外吏员父子相传、师徒授受,久恋衙门,把持官府,以至“官无封建,而吏有封建”。对此,明人朱国帧的论述十分鲜明:“吏(经制吏)不过拱手听其指挥,饮馀滴即万幸,顿首满期出门;而此辈(额外吏)积数十年,互相首尾,互相授受,根株牵连”[22]。但据天启《渭南县志》所载掾承入仕者来看,这些经制吏也具有一定的封建特性。方志记载,“薛瓘:千户所吏目;薛腾霄:瓘子,涿州驿丞;史载民:御史记事祖,罗山巡检;陈文举:蕲州巡检;陈辅:文举子,太原司狱;白天歧:宁乡典史;白光义:天岐子,昌乐典史;史东阳:御史纪事伯父,水进驿丞;陈坤:文举孙,定襄典史;张谔,司狱;张谆:司狱弟(其兄张谔),典史;陈弼:文举子,松林驿丞;陈孔谕:文举孙,漠川巡检;陈企俸:文举孙,蕲川巡检;白天河,乐安巡检;白学易:天河子,文登巡检;白天绪:天河弟,真定大使”[3]11-12,仅是同亲,即有十七人之多,占比高达25%,若是加上同乡同宗、师徒传承者,经制吏员的封建特性将会更加明显。

(三)良莠不齐

黄宗羲云:“盖吏胥之害天下,不可枚举”[23]。顾炎武也称胥吏为五蠹之一,吏胥之害,可谓无孔不入。这固然反映了当时的某些现状,但这种描述太过绝对,实际上吏员之中不乏保守谨饬之人。所谓吏员“奸猾者多,诚实者少”[24],但也肯定了吏员中确实存在诚实者。如渭南县吏员薛悦之,初任临颖驿丞,以开水利事受知于州守二泉邵公,后升许州吏目,以平徭役、勤贷济、充仓廪、广河渠、革逃躲、修城隍、防盗贼、选士兵、表节义九事受知于都御史李公[2]16-17;又如平湖县吏员韩文任罗浮仓官时,前官因逋粮金三十两系狱,不禁感叹“三十金关一家命”,于是尽所携资偿之,前官因此得释[4]906;再如,海盐县吏员叶春,永乐初年,尚书李志刚知其通练,遂荐于朝,擢为主客司主事,又以勤敏周密为上官所重,历郎中……后擢为刑部右侍郎[5]985-986。由此可见,由吏员起家,不论叶春等高官者,还是韩文这样的微员,其中不乏卓有政声者,较之他途入仕者,并不逊色。

此外,与科贡入仕者相同,以掾承入仕者也是良莠不齐的。嘉靖《渭南县志》中记载“善终身者”有七人,即“王宁、郭能、赵斌、文崇道、刘瓘、杜振、刘臣”,算上今之众所称美者张世威,善终身者凡有八人;“不善其终身者”有“焦茂西、张定、李泽、李环、康隆、张锦”等六人。可见善终身者与不善终身者人数相当,以掾承入仕可谓好坏参半。但随后天启《渭南县志》掾承一项中,却将“焦茂西、张定、李泽、李环、康隆、张锦”等六人除名,并言“唯据睹闻,所逮列姓字于篇,亦莫稽其世次行事。第一二表,表可范世者,详人物志中”[3]11,可知,掾承入仕者均为可范世者,不善其终身者不在其列。这可能是由于地方志所记载乃是当地模范,不善终身者不应被载入,嘉靖《渭南县志》作为渭南县志的初版,尚不规范,后世重修者对其规范修正,将不善终身者除名。但是从人数上看,天启《渭南县志》记载掾承者凡六十八人,远远高于嘉靖时期的八人,共增加善终身者六十人,平湖县记载七十二人与渭南县相当,海盐县则共记载一百四十人,人数颇多。可见,以掾承入仕者,其中不乏良善之人,并非常人所言尽是无良之辈,他们虽为刀笔吏出身,却能廉谨有为,颇有惠政。

三、纵向对比

明清两代胥吏问题十分严重,以吏员入仕贯穿明清两代选举制度始终,但是明清两代又有不同,现将平湖、渭南、海盐三县吏员入仕相关数据统计如表2。

表2 明清两代平湖、渭南、海盐三县“杂途”一途入仕情况①光绪《海盐县志》中,将选举法分为上下两表,上表以科贡为主(由于本文主要论述“吏员”相关文职,故武举、武进士不纳入统计),下表则包括吏员、例贡监、封赠、恤荫,可见似乎上表为“正途”,下表为“杂途”,又因封赠、恤荫二途其他两县并无记载,故杂途一项只取吏员、例贡监,本表所列依据于此。其中明清两代地方志所载数字有所差别,有关明代相关数据则以明代方志为准。

以吏员入仕延续至清朝,人数大幅下降,平湖县下降至六分之一,海盐县则降至22%,渭南县则仅下降十二人而已。与之相对的则是,清代在所谓“杂途”一项中,更加重视例贡监一途。其中平湖、海盐两县位于江南地带,本就富庶,例贡监现象极为突出,反之渭南县远在陕西,绢纳之风并不如江南蔓延,吏员选举仍占据一定比例,但至清代,渭南县例贡监入仕人数已超过吏员入仕人数。因此较之明代,清代对于吏员一途更加轻视,正如光绪《平湖县志》所言:“杂流:按程志(指程楷所修天启《平湖县志》)所载掾丞(承)皆不分注,近时由吏入仕者惟张志载二人余,可考者盖寥寥矣”[11]1317。

吏员出仕发展至清代,不仅人数大幅下降,同时呈现出新的特点,或者说,将明中后期吏员出仕的某些趋势更加明晰化了(见表3)。

由表3可见,清代吏员出仕集中于县级单位,更加瞩目的是,任职巡检、典史较多,尤以典史为甚。这一特征在明代就已有所显现,如平湖县以吏员入仕典史、巡检数量仅次于大使(若是大使再具体细化,恐怕典史、巡检则会超过大使),渭南县、海盐县则以典史、巡检为首(海盐县县丞与巡检并列)。这实际上源于明代中后期开始的佐杂官大规模裁撤浪潮②可见《嘉靖革新研究》“嘉靖八年至嘉靖十年裁革冗员一览表”。田澍:《嘉靖革新研究》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第171-172页。。至清代,裁革力度更甚明代,甚至佐杂官的总数少于州县总数,至乾隆时期,县有1297处,县丞则有额设414 人、主簿更少,仅有98 人,其他杂职近乎裁绝[25]278。但典史却极为特殊,由于明初便规定每县典史一员,清代因之,故在明清两代佐杂官裁撤浪潮中,仍然能保持一县一典史的规制。至于巡检,洪武初年,即在全国各地大量增设巡检司,虽然后期有所裁撤,但至万历时仍存在巡检司1252 处,其数量为明代国家机构之最[26]。清代巡检司较明代有所裁撤,但至乾隆朝,县属巡检司仍然有905 处[25]278。颇具趣味的是,典史本属幕职,明代中后期发生职能转变,专司巡捕,甚至时人直呼为“尉”,巡检同样负责诘奸伪、缉捕盗贼,这样一来,吏员本系文职,入仕却要担任巡缉盗贼的“武职”,仅存的少量佐贰官近乎

表3 清代平湖、渭南、海盐三县吏员入仕具体情况

① 包括仓大使、仓官、税课司大使、盐场课司。

四、结论

综上所述,出现于明中后期方志中的“掾承”“承掾”,不过是吏员的一种别称而已。相较清代直接称之为吏员,“掾”,佐助也,似乎更加凸显其辅佐、重视之意。以人数为比较对象,清代以吏员入仕者有所下降,尤以江南地区为甚。吏员从明初的三途并用之一,到后面被视之为杂途,虽然被轻视,但随着明代中后期文犊之风愈演愈烈,各级官员大多“不留意政事,一切付之胥曹”[19]487,甚至形成“官弱吏强”的政治格局。吏员“生长里巷,执事官衙,于民间之情伪,官司之举措,孰为相宜,孰为不宜,无不周知”[28],可谓“庶人之在官者”,在各级衙门机构中发挥着巨大作用,甚至其中不乏廉谨自守者。吏员虽为文职,最后却大多出仕为典史、巡检这样的“捕盗官”,县级文官系统事实上的“科层化”也就逐渐退化,“家族制”却在县级政府愈演愈烈,如长随、幕友等,最终形成了瞿同祖所言清代的“一人政府”。