楚汉袍服造型特征及刺绣纹样经营

夏 添

作为中国服装史上的织绣瑰宝,楚汉袍服代表了当时丝织、刺绣艺术的最高水平,前辈学者从染织技艺、服装结构、装饰艺术等角度作了深入讨论,著述颇丰。学界研究楚袍纹样经营所得结论相近:刘瑞璞、陈静洁认为“对于有刺绣纹样的面料而言,分片宽度要尽量容纳一个完整图案的宽度”;贾玺增、李当岐认为,凤鸟花卉纹绢袍(N10)的下裳虽多达九片,但其衣面上作张翅站立状的凤鸟纹却基本完整;张玲认为“楚人以尽可能不破坏刺绣主题、保持花纹的完整性为前提条件,再综合考虑服装用途、幅宽大小、视觉平衡等因素,对服装裁片的数量及大小进行设定。”上述讨论均符合《江陵马山一号楚墓》记载:“凤鸟花卉纹绢袍(N10)每片的幅宽要大致照顾到刺绣图案的主题不被破坏。”然而,楚国刺绣袍服局部纹饰的残缺、倒置现象却令人困惑,用“保持花纹的完整性为前提条件”解释也难以让人信服。其局部刺绣纹样的位置经营、裁剪秩序、礼仪功能仍存在进一步讨论的空间。

前辈学者对楚汉袍服虽已形成“小腰插片、门襟拥掩、重叠穿衣”的共识,但仍有谜团未解。疑问一:楚汉袍服刺绣分片和直、斜拼缝遵循何种逻辑?疑问二:楚直裾袍为何演变为西汉直、曲裾袍共存?本文拟对楚汉袍服出土实物的造型和纹样经营等略加讨论,以供荆楚服饰文化研究同好批评、指正。

一、从腰线抬升看楚袍上衣刺绣纹样斜拼

实物研究是服饰史研究中最具说服力和实证性的范式。在江陵马山一号楚墓所出锦绣衣袍中,以凤鸟花卉纹绣绢绵袍(N10)、对凤对龙纹绣绢绵袍(N14)、龙凤虎纹绣罗单衣(N9)保存较为完整(下文将仅称文物编号)。从款式特征看,N9为大袖式、N10、N14绵袍为宽袖式,沈从文先生认为“宽袖式绣袍是作为楚贵族妇女吉服或礼服使用”,从其纹饰可窥楚地刺绣礼服造型特征。

1、上衣刺绣裁片斜拼

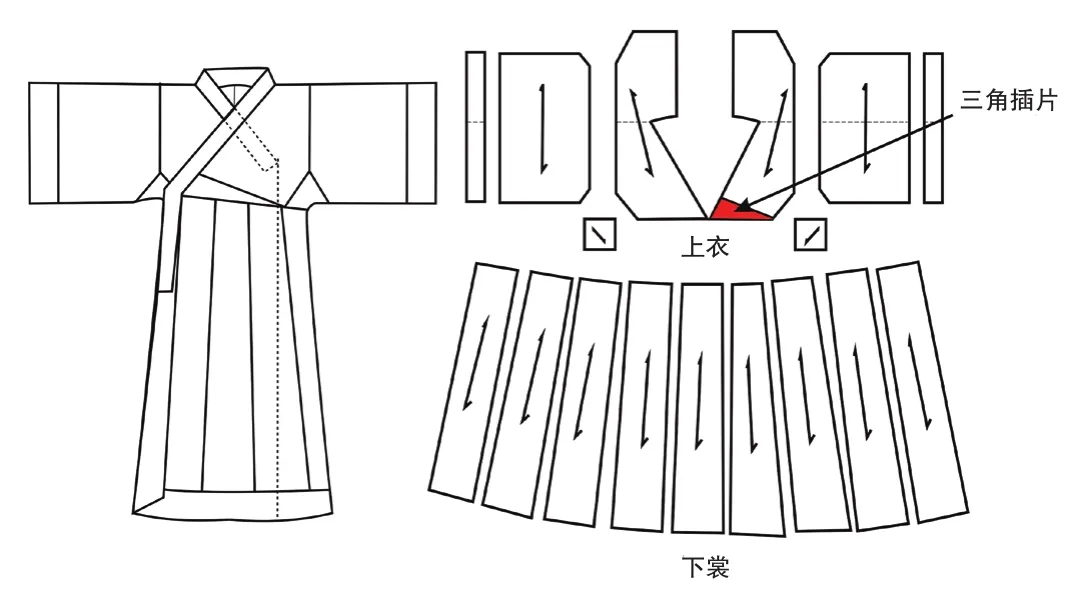

楚袍“宽博、绕襟”造型,是上下连属的综合立体结构与人体穿用方式共同造就的结果。贾玺增指出,马山楚墓出土袍服裁剪方式为“正裁、斜裁、正拼、斜拼”,进而明确了小袖式素纱绵袍(N1)上衣腰际“转移省道”作法。他认为“裁片分片数量、宽窄可能受纺织布幅限制,与绣绘纹样大小有关。”琥璟明以文物照片仿制实物之后发现,楚袍在衣裳交界处存在立体造型手法,大袖式锦面绵袍“下裳存在上抬两端腰线”。可惜对上衣部分刺绣裁片的“斜拼”“倒置”未予详考。

出土实物表明,N10、N14绵袍上衣部分的刺绣纹样都是倒置、斜拼。以平铺后门襟的左右拼合线作垂直参考线,N10绵袍上衣裁片为正裁、倒置、45°斜拼,左右袖片为正裁、180°倒置(图1)。N14绵袍上衣裁片为正裁、倒置、75°斜拼,左右袖片纹样方向与N10一致(图2)。另外,图1是文物修复前的形态,三角形领口未铺平,丝缕受力可能导致纹样变形,但是2015年10月荆州文物保护中心修复了N10绵袍,衣身纹饰裂口、残缺部位在拼对整理之后变得清晰,标志性的“三头凤”仍于左右袖片上倒置,于衣片上倒置、斜拼。

图1:马山楚墓出土N10宽袖式绵袍上衣(采自《荆州博物馆馆藏精品》第82页)

图2:马山楚墓出土N14宽袖式绵袍上衣(采自《荆州博物馆馆藏精品》第86页)

综上,楚国宽袖式绵袍刺绣纹样裁剪秩序为:上衣部分“正裁、倒置、斜拼”,左右袖“正裁、倒置”,腋下设小腰插片,下裳部分“正裁、正拼、削幅”。

2、斜拼的意义:遮蔽身体

楚袍遮蔽身体之“礼”要求的门襟“拥掩”增量是多位一体的结果。

一是小腰。这种装设于下裳腰线两侧上沿的矩形插片,在横向腰围上补齐差值,上下拼缝后可增加门襟的拥掩量。

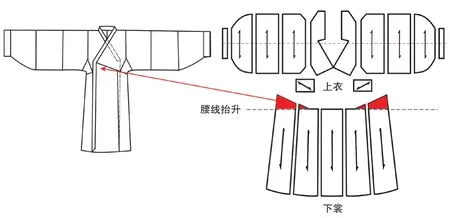

二是下裳裁片的特殊形态。一则,N10绵袍在“上衣、下裳、外襟”相连处嵌入了一片三角插片,形成向右腋下交掩的增量,蔽体更为严密(图3)。二则,N15大袖式小菱形纹锦面绵袍下裳腰线两侧起翘更多,抬升了两个斜角(图 4)。

图3:N10宽袖式绵袍结构(笔者绘)

图4: N15大袖式锦面绵袍结构(笔者绘)

“抬升两端腰线”能增强外穿袍服的蔽体功效。其一,腰线抬升与上衣斜拼、小腰插片有机结合,形成门襟“拥掩”增量,内外襟重叠更多、皆能覆至身体后侧,裹身周密。其二,腰线抬升利于塑造前底摆“入”字形开叉,便于行走。

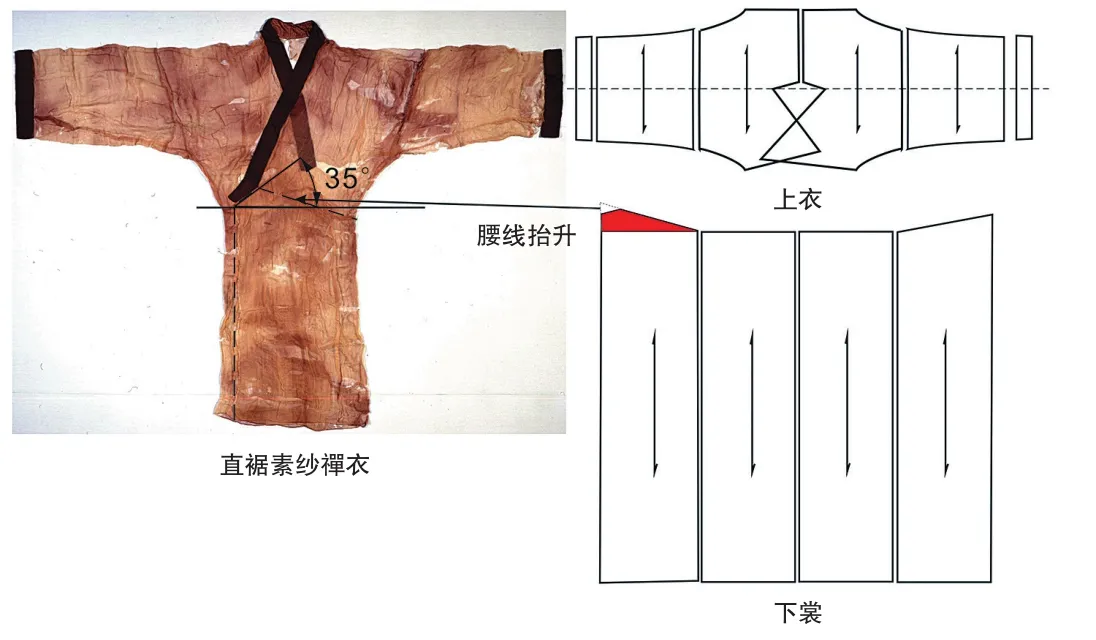

值得注意的是,马王堆汉墓出土服饰深受楚文化影响,东周楚服“抬升两端腰线”的造型在汉初荆南之地赓续。不限于马山楚墓的N10宽袖式刺绣绵袍、N15大袖式绵袍,马王堆汉墓出土直裾素纱襌衣亦然。襌衣下裳为四片正裁、正拼,下裳两端也抬升了35°倾斜角(图5)。

图5:西汉直裾素纱襌衣结构(笔者绘)

“抬升两端腰线”的楚服形象,见于河南南阳夏庄22号楚墓出土M22:6和M22:7陶侍俑造型(图6)。陶俑服饰特征为:外穿交领右衽袍,长袖垂胡、袖口收袪、袍摆托地,内外襟底摆呈“入”字形开叉。腰部束以革带,饰长带钩,脚穿圆头屦。尽管陶俑周身彩绘剥落,但服饰细节清晰,造型饱满。其服饰造型、圆头屦样式皆与马山楚墓出土服饰一致。另例见于荆门包山二号楚墓人擎灯俑(M2:428)。须指出,楚袍前摆的“入”字形开叉与楚屦“圆头方口”形制相匹配。及至西汉,贵族穿着多重曲裾袍,门襟绕身一周后下摆呈喇叭状,双尖翘头方履的翘头(絇)才能与多重“褒衣”相和谐,即以翘头约束下裳底摆,戒慎缓步。

图6:战国M22:6(左)M22:7(右)陶俑(南阳市文物考古研究所提供)

二、从拱手礼看楚汉袍服刺绣纹饰倒置

如前所述,楚汉衣袍上衣裁片“斜拼”是遮蔽身体之需。但是,马山楚墓出土刺绣袍服上衣、下裳部位的凤鸟纹方向为何是颠倒的?仍需考察出土实物。

以N10绵袍为例,两件仿制件均更改了出土实物的纹饰方向。例如《锦绣中华——古代丝织品文化展》展示了荆州博物馆藏N10绵袍的复制件,正面左右袖片、下裳内外襟部位的“三头凤”皆正立。又如中国社会科学院考古所藏N10绵袍复原件正面上衣、下裳部分的凤鸟纹样皆为正立。上述两件仿制件的袖片正面刺绣凤鸟纹样方向(正立),与N10绵袍原件的凤鸟纹样方向(倒置)是相反(图7)的。笔者认为上衣刺绣纹样之所以倒置,应源于楚贵族女性燕居中最普遍的礼仪姿态——拱手礼。

图7:N10凤鸟花卉纹绣绢面绵袍原件(采自《荆州博物馆馆藏精品》第82页)

1、文章从于礼制

“服章之美”是礼仪的物质载体。楚汉女服的刺绣纹样经营须符合当时女性遵循的礼仪规范,正如唐人孔颖达疏:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“美”“用”是一体两面,“服章之美”需藉由礼仪姿态之“用”加以表征。

古代女性坐、立时的稍息姿态皆为“拱手”。如《说文解字》载:“拱,敛手也。”《韩诗外传》:“立则磬折,拱则抱鼓。”即“拱手”时左右两手相沓或叠,高不过平衡,下不及带,两臂如张。贾谊《新书·容经》载:“固颐正视,平肩正背,臂如抱鼓。”对站立姿容作了细致规范:手臂基本姿势是“抱鼓”,以躯干前倾幅度区分“共立”“肃立”“卑立”。男女行拱手礼相同,仅两手沓、叠姿态稍异。

笔者依“抱鼓”(双手环抱于腹前)姿态,对览沙洋塌冢楚墓出土漆俑(T:2)的经立姿势,绘出了N10凤鸟花卉纹绣绢面绵袍的模拟穿着效果图(图8)。当模特两臂舒张时,穿着效果与绵袍出土时平铺状态一致,上衣、袖前片部位凤鸟纹倒置,与下裳凤鸟纹正立方向相悖;一旦模特双手环抱、合拢于袖口,袖后片展现给观者,袖后片的凤鸟纹方向与下裳前片一致,作正立。所以,笔者认为楚宽袖式刺绣绵袍袖片正面凤鸟纹样倒置设计,是为了行拱手礼时,实现上衣、下裳凤鸟纹审美的一致性,经由礼仪服饰的塑造使他人欣赏,获得心情上的愉悦和精神上的满足,是“美用一体”审美意识的外化。此外,N14绵袍“上衣刺绣裁片方向”和N10绵袍一致,不再赘述。

图8:N10凤鸟花卉纹绣绢面绵袍模拟穿着效果(笔者绘)

2、纹饰经营从于服用功能

袖片正面刺绣纹样“倒置”是楚国礼服的一个重要特征。这种“倒置”现象并非孤例,不独见于N10、N14宽袖式绵袍,同墓的大袖式龙凤虎纹绣罗单衣(N9)亦同。N9单衣是衣衾包裹的第六层,“揭取时单衣两袖(N11)也未缝上,而叠置于右襟下侧。”从左袖正面看,“袖口”至“袖窿”刺绣裁片分三幅,“对虎”纹样经营秩序为“倒、倒、正”,虽然近袖窿处第三幅绣罗已残,放大观察肩线对折处“绣虎”单元的“昂首”“翘尾”朝向,可知纹样方向为“正”(图9)。另外,右袖正面“袖口”至“袖窿”三幅绣罗裁片上“对虎”纹样方向与左袖完全相同( 倒、倒、正)。学者所绘N9复原图上衣、下裳、内外门襟填充四方连续正立图案,浑然一体,可惜未重视刺绣纹饰经营,其所绘袖片上“对虎纹”方向与出土实物相反(图10)。

图9:龙凤虎纹绣左袖(N11)正背面(采自《荆州博物馆馆藏精品》第74页、91页)

图10:龙凤虎纹绣罗单衣复原图纹样正误(采自《东方即白:春秋战国文物大联展》第193页)

刺绣纹样经营源于服用者的不同礼仪姿态。人体姿态不同,服饰各部位的遮蔽与显现也不同。王树金认为,马山楚墓所出“衣衾”均属敛服(专门为逝者举行大小敛时穿、盖在身上或陪葬的衣服的统称),符合《仪礼·士丧礼》记载。但是笔者认为,楚汉先民在“事死如事生”的观念影响下,所制刺绣绵袍、绣罗单衣即便用于“装敛”逝者,其纹饰经营也应符合楚礼服的整体特征。例如龙凤虎纹绣罗单衣(N9)揭取、展平之后,内襟“对虎”倒置,外襟“对虎”正立,身片衬里“三头凤”或正或倒,看似杂乱无章,但很可能是因为“装饰审美”的完整性让步于“节用”,或可推测刺绣纹饰的位置经营杂乱是基于物尽其用,进而排料紧凑(图11)。

图11:N9龙凤虎纹绣罗单衣(左)及纹样摹绘(右)(左图引自《中国织绣服饰全集.2, 刺绣卷》第7页,右图笔者绘)

笔者据单衣(N9)及两袖(N11)实物细节绘制出了单衣的模拟穿着效果,即交领右衽、腰外束带。在模特行拱手礼之后,可见两袖背面的正立“对虎”朝前,与衣裳纹饰方向一致。在“经立、不蹇裳”的情况下,外襟遮掩了内襟,后身衬里、内襟处“颠倒错乱”的纹样都被一一遮蔽、掩藏,不会外露(图12)。

图12:龙凤虎纹绣罗单衣(N9)与两袖(N11)模拟穿着效果(笔者绘)

另外,回看N10绵袍(图1)。腰节线上端的三角插片及腰节线下端被削去“首”“翼”的“残缺凤鸟纹”也同此理。如《礼记·深衣》载:“带下毋厌髀,上毋厌胁,当无骨者。”正由于“腰部”既有腰带约束,又有宽袖的遮蔽,不会显露纹饰,所以制衣者才会在腰部舍弃了凤鸟纹饰的完整性。

三、从坐具变迁看楚汉袍服下裳造型变化

楚汉时期,礼制规范人的言行举止,自然会对服饰造型施加影响。贾玺增提出了楚(直裾)至西汉(直裾、曲裾)因何变迁的问题,并存疑待考。刘瑞璞从楚“䋺衣”裁剪中观察到“幅善奢用”“割俭、幅奢”现象,提出了“人以物为尺度”“布幅决定形态”的看法。从“幅、用”角度看,楚国直裾绵袍、单衣下裳为“直割、横向联幅”;西汉直裾素纱襌衣下裳裁法与楚袍相同,西汉直裾袍下裳改为“整幅、纵向联幅”,西汉曲裾袍下裳改为“整幅、斜向拼缝”。下裳造型变化的原因可从楚人“紃”(嵌饰)的使用功能中析出。

1、割幅、联幅与嵌饰

彭浩将楚人镶嵌于衣衾面纵向连接处及领袪缘边的环状绦带定名为“紃”。学界虽聚讼于其重环结构工艺是“刺绣”“针织”,还是“刺绣—针织中间产物”,但对其使用功能(具有较好的纵向拉伸性,嵌于衣衾“联幅”处以装饰、加固),并无异议。“紃”见于马山楚墓的衾面(N7)、袍面(N9)、绵袍领袖缘(N14)荒帷下缘(N43)、袴面(N25)、绵袍领缘(N19),分别显现为彩色条纹(A型横向连接组织绦)、动物、十字形和星点纹(B型复合组织绦)。

楚人在衣衾拼缝中用紃并非孤证。一则,长沙楚墓所出土丝织网络残片(406:054、406:026)也为相同组织,另面粘附有黄褐色薄绸残片;二则,郴州楚墓出土的衣衾残片中有“朱红、土黄、褐色”彩色条纹绦,其组织、配色、使用功能与马山楚墓A型横向连接组织绦一致(图13)。

图13:楚墓出土衣衾嵌饰细节(笔者摄自荆州博物馆、郴州博物馆)

楚俑服饰图像中的紃是“微小而具有重大意义的细节”。再看图8漆俑,画师在袖、下裳各幅、摆缘拼缝处,均以断续朱红线条一丝不苟地刻画出紃(彩色条纹绦)的细节。因此,笔者认为楚人内穿袴面、外穿袍面、领、袖缘拼缝处用“紃”饰,是为了服用时保持内外衣裳对身体的遮蔽。服用者腰部束带,坐、立间“外襟缘、领缘、下裳”会受到纵向拉扯力,而紃维系了服装的完整性。

2、坐具“支踵”与下裳分异

楚人用紃来连接下裳“纵向分片”以稳固袍面。西汉直裾、曲裾袍下裳裁剪方式因何与楚服不同?

先看楚凭具,聂菲考证马山楚墓的一件“木辟邪”为家具凭几,根雕器面所形成的半弧形和利用树枝形成的足,以及适当的高度,都非常适合人们“曲木抱腰”凭依,有较强的实用性。相似造型的凭几见于九连墩二号楚墓,墓主为上大夫级别贵族女性(表1)。曲形凭几既适合于楚贵族席地而坐的生活方式(楚人在席、筵上扶凭、倚靠凭几),又反映了楚人诡谲奇幻的审美意识。

表1:楚汉凭具、坐具细节

再看西汉坐具,范常喜认为T形木器名为“支踵”,笔者从其说。表1例举了五件相同形制、材质的西汉支踵,均由椭圆形面与束腰圆柱形(圆锥形)单足明榫相接而成,尺寸便携,面板长27.2~57.5厘米、宽13~15.6厘米、高12~47.3厘米。部分“支踵”与书写工具(西汉渔阳墓所出者与漆砚同置于一件竹笥内)和凭具(江陵凤凰山168号汉墓所出者与双虎头形漆器、漆几共出于边箱第二层)伴出,可证其为坐具。虽然长沙马王堆汉墓未见T形木器,但出土支踵的四座西汉墓与长沙马王堆一号汉墓年代相当。陪葬此物的墓主身份、性别不一,有西汉长沙国王后、五大夫“遂”、五大夫“张偃”、楚贵族景氏后裔,可证它是荆楚地区西汉贵族阶层普遍使用的坐具。

“礼失而求诸野”。日本承袭了“席居制”,其正坐时使用的现代坐具“正座椅子”的尺寸 (面长22 厘米、宽11.5厘米、通高17厘米)、造型、用途与西汉支踵基本相同(图14)。跪坐时将倒三角坐具扣入内脚面,臀坐于椅面而非脚踵,其在塑造舒适、稳定的跪坐姿态的同时,也缓解了久坐造成的下肢疼痛。

图14:西汉支踵的用法及服装承力部位(图片采自《马王堆汉墓漆器·下》第41页、日本amazon官网 )

先秦两汉“没有高家具也不流行垂足高坐”,贵族们脱去履、袜而跪坐于筵席之上。西汉便携式坐具“支踵”的巧妙设计,反映出三代以来礼仪规制向以人为本的方向转变。

楚汉“凭具、坐具”的使用方式、跪坐姿态的差别,促成了袍服下裳裁片的差异。楚汉贵族在日常及礼仪场合的一般姿势是敬坐(膝着于席,臀向下坐于脚踵),随着宾主、尊卑、问答的不同,他们侍坐、起立、进退、拜揖,然后回归恭敬端庄的跪姿,因而,袍服下裳裁剪必须适合生活中具体的坐、立礼仪动作。

一方面,楚贵族倚靠“曲木抱腰”的曲形凭几缓解久跪造成的疲倦。当跪、跽、立动作变换时,楚国直裾袍服的下裳由于纵向分片多,下裳部分的面料上下拉扯,容易变形。但是,楚人以肘、臂倚靠凭几的稍息动作将“跪坐”对下裳部分施加的一部分压力分散、转移至上衣的衣袂处。故而,如前文所述,楚袍服利用嵌饰“紃”维系跪坐时上衣、下裳各裁片拼缝之后的完整性。

另一方面,西汉贵族使用“支踵”缓解端正跪坐的疲累,相较于楚人“曲木抱腰稍息”的动作压力分散于上衣、下裳,“臀坐于几面”使西汉绵袍下裳承受大部分拉扯力,臀部面料更容易变形。考虑到西汉袍服面料(纱、罗、绢)并未采用更耐磨的经锦,裁片拼缝处也未见弹性嵌饰“紃”。西汉制衣者仅改变整幅面料的裁缝方向,就巧妙地实现了下裳“适于坐几服用”的综合目的,即稳固衣裳、节约面料(用整幅而不必交窬、削幅)、增添光泽(曲裾袍下裳斜拼更显丝光柔亮)、便于缝纫。要之,曲裾袍下裳部分变“直丝”纵裁为四幅斜拼(共四片,宽各一幅),西汉直裾袍下裳部分用三片整幅(后身和里外襟均用一片,宽各一幅,长度与宽相仿),服用者不论穿着直裾还是曲裾袍,在腰部束带后,坐几、起立之间绵袍的下裳都不易变形。

四、结 语

综上,笔者认为楚汉之际礼仪活动中身体行为的变迁,深刻影响着服饰形态的嬗变。

第一,楚袍上衣刺绣裁片“斜拼”,是为了与小腰插片、下裳两端腰线上抬、共同构成门襟“拥掩”增量,以满足遮蔽身体之“礼”的需要。“两端腰线上抬”既能增强外袍蔽体性,又能形成下裳底摆“入”字形开叉,便于行走,且与楚屦“圆头方口”形制相匹配。“两端腰线上抬”也见于西汉直裾素纱襌衣。

第二,袖片正面刺绣纹样“倒置”是楚国礼服的一个重要特征。笔者模拟N10、N14宽袖式绵袍、N9大袖式绣罗单衣及两袖(N11)穿着效果之后发现:袖片正面纹样倒置设计,是为了行拱手礼时实现上衣、下裳纹样审美的一致性;楚袍的刺绣面料经营源于礼仪约束姿态后服饰部位的遮蔽与显露。

第三,西汉坐具“支踵”的普及使贵族袍服下裳的造型更适合于经坐(跪坐)。西汉曲裾袍下裳部分的斜拼角度小于45°,却仍旧赋予了绢织物一定的伸缩弹性,可塑性较强,曲折变形后仍能恢复丝绸的悬垂、平顺,斜拼底缘同理,斜置纱向使丝织物的光泽更加明亮柔和。西汉直裾袍下裳部分的整幅纵拼在“经坐”时不易变形,底缘则以等腰梯形(后身底缘)、不等腰梯形(里外襟底缘)和梯形(里外襟侧缘),共同组合成喇叭状底摆。由于二者底缘褒博,经坐时,可掩藏“支踵”不为旁人所见。

第四,西汉下裳裁剪方式的变化,导致楚人用以加固衣衾的嵌饰“紃”因“无用”而被弃。长沙马王堆汉墓出土衣饰华丽的着衣、雕衣人俑数量众多,却无一处刻画有“紃”;出土衣衾所饰绦带则是缺乏弹性的“千金绦饰”(三幅手套、锦饰内棺贴毛锦边缘、灰色裹尸麻布)与“繻缓绦饰”(N7“信期绣”罗绮绵袍残片、“信期绣”绢夹袱),此可为证。

注释:

① 刘瑞璞、陈静洁:《中华民族服饰结构图考》,北京:中国纺织出版社,2013年,第37页。

② 贾玺增、李当岐:《江陵马山一号楚墓出土上下连属式袍服研究》,《装饰》,2011年第3期,第77-81页。

③ 张玲:《东周楚服结构风格研究》,北京:中国传媒大学出版社,2007年,第84-85页;张玲:《中国古代服装的结构意识——东周楚服分片结构探究》,《服饰导刊》,2013年第3期,第71-75页。

④ 湖北省荆州地区博物馆:《江陵马山一号汉墓》,北京:文物出版社,1985年,第22页。

⑤ 崔荣荣:《中华服饰文化研究述评及其新时代价值》,《服装学报》,2021年第1期,第53-59页。

⑥ 沈从文:《中国古代服饰研究》,上海:上海书店出版社,2011年,第49-104页。

⑦ 同注②。

⑧ 琥璟明、郭萌:《江陵马山一号楚墓出土服饰的设计手法探索》,《武汉文博》,2013年第4期,第27-32页。

⑨ 引自搜狐新闻@荆州之声,https://www.sohu.com/a/337410042_772146

⑩ 汉晋衣裳编委会:《汉晋衣裳(第1辑)》,沈阳:辽宁民族出版社,2014年,第96-100页。

⑪ 湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚墓(下册)》,北京:文物出版社,1991年,彩版一一。

⑫ 首都博物馆:《锦绣中华——古代丝织品文化展》,北京:科学出版社,2020年,第26-27页。

⑬ 北京日报人物采写组:《国宝修复师》,北京:中华书局,2019年,第205页。

⑭ [唐]孔颖达注:《春秋左传正义三十六卷》卷34,《续修四库全书》第118册,上海:上海古籍出版社,第274页。

⑮ [汉]许慎撰:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第251页。

⑯ [汉]韩婴撰,朱维铮编:《中国经学史基本丛书:韩诗外传》,上海:上海书店出版社,2012年,第61页。

⑰ 黄现璠:《中国历史没有奴隶社会:兼论世界古代奴及其社会形态》,桂林:广西师范大学出版社,2015年,第5-10页。

⑱ [汉]贾谊著,李尔钢译注:《新书全译》,贵阳:贵州人民出版社,第269页。

⑲ 同注③,第78-79页,张玲认为N10、N14绵袍为楚人隆重场合之用,《东周楚服结构风格研究》图2-24中绘出左袖片倒置图案,并指出凤鸟头朝下,惜未探究凤鸟倒置之因。

⑳ 同注④,第14页。

㉑ 王树金:《楚汉考古资料所见贵族衣袖特征观察》,《艺术设计研究》,2021年第4期,第19-26页。

㉒ [汉]戴圣著,任平直解:《礼记直解》,杭州:浙江文艺出版社,2000年,第296页。

㉓ 同注②。

㉔ 引自“首届国丝服饰论坛”刘瑞璞: 《割幅成器》,https://www.bilibili.com/video/av205137102/

㉕ “针织说”见彭浩:《江陵马山一号墓出土的两种绦带》,《考古》,1985年第1期,第88-95页;邢媛菲:《江陵马山战国针织绦带之再议》,《西北美术》,2016年第4期,第97-101页;王亚蓉:《中国古代纺织文化研究与继承》,沈阳:万卷出版公司,2018年,第78-85页。“针织—刺绣中间品种说”见包铭新、陆锡莹:《江陵出土战国“针织绦”复原研究》,《中国纺织大学学报》,1989年第6期,第50-56页。“重环—锁绣说”见赵丰:《马山一号楚墓所出绦带的织法及其技术渊源》,《考古》,1989年第8期。学者们各执一词,可以参看。

㉖ 同注④,第50-56页。

㉗ 杨道圣:《沈从文与服饰史研究的三重证据法》,《艺术设计研究》,2021年第2期,第44-48页。

㉘ 聂菲:《“木辟邪”应为凭几考》,《文物》,2006年第1期,第61-64页。

㉙ 参见湖北省文物考古研究所:《江陵凤凰山西汉简牍》,北京:中华书局,2012年,第188页。江陵凤凰山168号汉墓遣策第25号简原释作“大踵(鍾)一”,范常喜在“古文字与出土文献青年学者论坛”2021年度第三场讲座《汉墓出土T形木器名“支踵”考》改释为“支踵”,研究成果待刊。

㉚ 王军、陈平、杨永鹏等:《成都天回镇老官山汉墓发掘简报》,《南方民族考古》,2016年第1期,第215-218页。

㉛ 现代坐具图片转引自日本亚马逊销售商品“正座椅子”,https://www.amazon.co.jp/

㉜ 孙机:《汉代物质文化资料图说(增订本)》,上海:上海古籍出版社,2008年,第258页。

㉝ 湖南省博物馆,中国科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓·上集》,北京:文物出版社,1973年,第67页。