图文互译与生命哲思

——论白先勇《永远的尹雪艳》的连环画改编

盛紫薇

(湖南师范大学文学院 湖南长沙 410081)

作为白先勇短篇小说系列《台北人》的开篇之作,《永远的尹雪艳》通过对尹雪艳生活习性、两性关系的铺展,透视了上流社会腐朽的生活和精神荒芜的本质,隐现出作者对两座风云城市无声的叹息。小说中人物细致的情感流、兼具传统与现代的表现技法历来为人称道,具有较高审美艺术价值。二十多年后,由董青冬负责脚本改编、朱新建绘制的连环画版本在《连环画报》1982年第3期上发表[1],后被收入1998年出版的《中国现代美术全集:连环画(第二卷)》。

《永远的尹雪艳》连环画改编版本共49幅图,为保持故事连贯性和完整性,董青冬对原作进行了部分节选与删改,朱新建采用上世纪连环画通用的白描笔法,巧妙结合了图画的视觉语言与文学的叙事语言。最终呈现的连环画版本,在绘画技法和情节叙事诸方面独具个性特色:用删繁就简的线描和空间留白的方式来营造荒凉基调,看似质朴平淡的风格与原作华丽辞藻的书写形成对比,实际表达效果则默契呼应。朱新建还致力于对原作运用到比喻、夸张等手法的地方进行隐喻再创作,使读者获得多重启发,并选取几组相似的“象征符号”来进行情节的重复叙事,强化视觉效果的同时还实现了改编者与原作者的情感共鸣。改编实际上给予读者更多重新解读文本的机会,有效地推动《永远的尹雪艳》及《台北人》在大陆的传播。目前有关《永远的尹雪艳》的连环画改编版本的研究较少,然而对其进行研究既能够拓展读者对小说的理解,也能丰富连环画文学的艺术长廊。

一、图文的极简呈现——简化与留白

构图的目的就是为了突出画面和主题,连环画既是一种视觉艺术,又是一门语言艺术,要想把小说转换为有效的画面,需要内容和形式的统一,改编者在构图与文字脚本上采取了简化的方式,与原作“荒凉旧梦”主题形成巧妙的呼应关系。

首先,用白描、线描之方式构图,以简代繁形成“悖反”的效果,可具体到环境与人物的简化。与小说采用的丰富表现手法不同,连环画文学一般都采取“白描”手法,即用最经济的手段、最简练的语言进行描绘[2]。这意味着需将繁琐的线条选择性地抽离,忽略常规事物的立体复杂感,而用简单的线条表现核心的细节,朱新建尝试用一种“悖论式”的描绘方式来呈现图画效果,用简单的白描和线描的方式去勾勒本是繁华的上海百乐门、华丽的尹公馆、殡仪馆以及车来车往的街道,点缀公馆内部原本繁多杂乱的沙发、麻将桌椅、酒杯和装着晚香玉的花瓶等等。这些元素经过简化处理后,更有序地排列在画面四周,构成了每一次事件发生的地点,以突出核心的人物,配合情节发展。此外,原作中,白先勇在尹雪艳的外貌与动作的描写上用了诸多笔墨。尹雪艳的服饰是“一身蝉翼的素白旗袍”“浑身银白”“白色的衣衫”,头饰“右鬓簪上一朵酒杯大血红的郁金香”,永远一径“吟吟浅笑”,活脱脱的是一位集纯洁与美艳于一身的交际花形象。而在连环画版本里,朱新建简要勾画人物轮廓,服饰与头饰等象征着社会地位的特征也被一笔带过,选用穿“裙子、高跟鞋”与“西装、皮鞋”这样简单的绘画元素来区分人物身份。

当然,简化的结果是略去了人物的情绪流,有减少读者与连环画人物之间心灵感应的嫌疑,但在此采用简化是朱新建独具匠心的设置——画面的简化与文本象征在这一处理下开始交相呼应。从原作出发,尹雪艳的美艳动人与置身事外的孤傲感象征着曾经那个时代的繁华与风情,“在这里,尹雪艳似乎显现了某种风尘女的无情,白先勇对此未做遮掩,但他又似乎更欣喜于尹雪艳身上的那种淡然、风韵、得体和熨帖”[3],而这一象征是悲凉的,宛如一曲挽歌。所以不论是人物还是环境,恰好是简化这一处理,将繁华的大上海舞厅以及丰满的人物形象完成了从立体到平面的转换。在这简化的背后,则是呼应了小说原本的淡淡的荒凉之景,突出了主题:物是人非,繁华不再。这样的处理在读者的不断挖掘中,应有一种反讽意蕴缓缓溢出。

其次,脚本的简化与重构是极简图文的又一特征。亚里士多德认为,情节即事件的安排[4]。白先勇多运用心理分析手法,故事线相对而言是模糊的,并不适合追求故事连贯性的连环画结构。针对连环画的情节叙事,“即使是短篇小说,也不可能完全照搬,人物与情节总有取舍,结构上也总有所调整。”[5]如果按照原文的顺序安排画面,改编时可能会出现情节前后矛盾、故事过于跳跃以及画面前后不协调的情况,与阅读习惯不符。于是改编者以尹雪艳身边的三个男性“相似”命运为主线,抓住主要情节,通过替换词组、调整文本顺序、删减辞藻型描述、增添总结性概述、人物语言转换为叙述脚本等方式重新整理故事逻辑,使其连贯和通俗,遵循白宇指出的改编原则,连环画在改编中需要做到“故事性强”“要有连续性”“尽量把情节展开”[6]。

如原文:

最后赢得尹雪艳的却是上海金融界的一位热可炙手的洪处长。[7]

删改后的图幅9脚本内容为:

后来赢得尹雪艳的却是上海金融界的一位热可炙手的洪处长。[8]

将词组“最后”修改为“后来”,说明洪处长并不是最后赢得尹雪艳的那位“逐鹿者”,旨在为后文的第三位男性角色“徐壮图”的出场做好逻辑铺垫。

在叙事逻辑上,将插叙和无序的文本内容梳理、归类,调整文本顺序以呈线性结构。如原作中尹雪艳搬入了新公馆,接着是描绘公馆的布置——尹雪艳迷人魅力——聚会打牌——徐壮图出场。对应到连环画则是图幅13-20依次为公馆布置、聚会打牌——尹雪艳个人魅力——徐壮图出场。不仅在阅读习惯上实现了逻辑自洽,也使画面协调统一。

此外,原作善用心理分析法以及人物的外貌和神态描写:

在台北仍旧穿着她那一身蝉翼纱的素白旗袍,……尹雪艳不爱穿红戴绿,天时炎热,一个夏天他都浑身银白。净扮得了不得,一径那么浅浅地笑着,连眼角儿也不皱一下。[9]

此类服饰与神态的描写,在连环画的脚本中,都被省略。脚本适当的简化与概括,使阅读变得直观易懂。与此同时,直观化也限制了文本情感的表达,削弱了原小说人物描写、服饰描写等展现的传统文学的艺术魅力。

再次,用独特精简的留白以激发人之想象。在极简连环画的设计中,都是经过提炼,都是不可代替的。脚本经过锤炼与简化,删减了一定的文字后所造成的情感空缺需要通过一定的画面来弥补和升华,而留白处理则是一种独特方式。如图1,图幅2的脚本文字在描述尹雪艳从容的舞姿,画面也与之相呼应。而在原作中还是省略了一段比喻式形容:“那么轻易,像一球随风飘荡的柳絮,脚下没有扎根似的。”这段抽象的形容是通过画面留白给人以想象空间,弥补因删减文本而丢失的美感。画面中央的尹雪艳和男子的翩翩起舞时刻,右下角空出来的画面是对尹雪艳“轻盈、从容”的呼应。朱新建还将画面瞄准聚会的其他宾客(图幅3),常将画面留白以衔接前后画幅,形成一幅“跳舞的则跳舞,坐沙发的则听戏、观察尹雪艳”的图景,荷包不足的舞客宁愿坐着观看她曼妙的舞姿,听一听吴侬软语,表现了尹雪艳无人能抵的魅力,也烘托了轻悠的、慢节奏的小资情调,与后期败落的聚会场面形成对比。除了室内空间的留白,改编者也将留白贯穿许多室外场面,如原文“尹雪艳站在门框里,一身白色衣衫,双手合抱在胸前,像一尊观世音。”[10]这是尹雪艳与徐壮图亲近对话的场景,而连环画(图幅32)左侧进行了相应地留白,花絮纷飞落在地上,暧昧的气息围绕着两人,暗示着徐壮图对尹雪艳的爱情悄然发生了。画面转向下一幅(图幅33),徐壮图频繁来到尹公馆,屋外飘雪,超过一半图画空间留了白,一人荒凉的残影,这样的反差对比也慢慢在暗示两人爱情的结局。文字脚本与留白处理互释,在元素较少的情况下,传达出悲凉的意境。

图1 《永远的尹雪艳》连环画图幅2

二、艺术的保留和再创作——隐喻与反讽

画家是半个作家,不免会对文本艺术进行解构与再创造。朱新建对原著进行保留艺术性的同时,旨在加入能够体现自身主体性的艺术再创作,为连环画内容增添趣味性和深刻性。白先勇善于运用修辞手法,表达出独特的审美效果。原文尹雪艳被比作“随风飘荡的柳絮”“晚开的玉梨花”“三月的微风”“百乐门时代象征”“祭祀”“观音菩萨”等等,朱新建会选取具象化的喻体进行描画,力图还原文本,而对于白先勇不时透露出的暗讽,他选择在保留艺术手法的直观化呈现的前提下进行隐喻性的创作,挖掘其中深刻的生命反讽意味,力求启发读者解读更多可能性。例如图2,图幅7的原作中白先勇这样描述道:

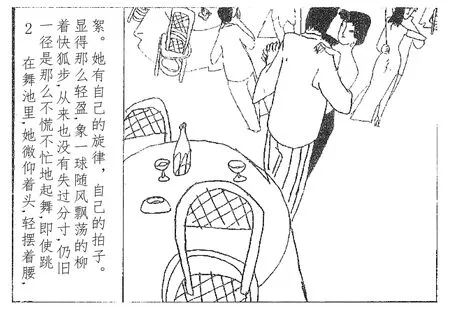

图2 《永远的尹雪艳》连环画图幅7

王贵生要把尹雪艳身边那批逐鹿者一一击倒,然后用钻石、玛瑙串成一根链子,套在尹雪艳的脖子上,把她牵回家去。[11]

白先勇的语调是诙谐的,“爱情”和“钻石玛瑙”皆使读者的期待受阻,获得陌生化的体验。爱情原本浪漫,却成为一种追逐游戏,钻石玛瑙精致美丽,却成为男性控制女性的一条锁链,滑稽与讽刺意味不言而喻。改编时,朱新建把比喻夸张做了具象与直观的处理,保留了原文的描述。星星串在链上,四周还围绕着星星与花瓣,美好浪漫;而往画面上部观察,当用钻石玛瑙做成的锁链套在尹雪艳的脖子间时,反讽意味加强了。但朱新建不满于对原文的直观呈现,而增加了和星星接近的浪漫意象“月牙儿”,实现了二度隐喻创作。“月牙儿”本作为浪漫美丽的意象出现,高高地挂在王贵生和尹雪艳约会的风花雪月场景上空。将月亮意象转移到图幅7中,实际上完成了从隐喻到反讽的巧妙转换。月亮宛如一把尖刀架在尹雪艳的脖子上,令人惧怕。朱新建从意象反讽出发,采用浪漫美丽元素构成“铁链”和“尖刀”这样的残酷刑具,形成美丽与残酷之间的对话。暗示的正是男性物化女性的社会偏见:王贵生想用金钱将竞争对手打倒,让她只属于自己,揭露出男人用金钱无视女性的尊严,从而讽刺了男人口中的“爱情”。

赵毅衡指出,最宽泛的反讽定义是新批评派提出的,反讽是任何“非直接表达”,所言非所指[12]。反讽的表达一般是非直接的,且常表现为表面意义与实际意义的相互矛盾,释放语言的张力。“反讽是符号文本的多重编码,意义被编入文本,解码者解码出的意义是多重的,不同的受众也会有不同的解释,使得艺术作品的内容层次多样化。”[13]作为视觉艺术的连环画,表面图像元素与实际表达意义之间构成了多向解读性,强化原文既有的反讽意蕴,在原著与改编的相互作用下,文本具备了更多启示性。

小说中尹雪艳被设定为左右逢源的 “慰安者”形象,通过对话的方式展现其个人魅力。朱新建在绘制时,把对话具体到沙发旁、麻将桌旁和房间内,对具体的画面再进行编码(图幅16)。从吴经理与尹雪艳的交谈场景看,躺在沙发上“肥硕”的吴经理与“小鸟依人”的尹雪艳在构图上是可推敲的:吴经理占据画面的中心位置,而尹雪艳是次要的,两者之间形成了空间上的反差对比,给人以视觉的冲击。画面向外延伸,改编者创造了一个由外而内的窗口视角,左右下角设定几棵窗外“光秃秃的树”作为陪衬。“树”这一符号可被解码为“庇护、伟岸、环绕、冬天……”其设定意义是为了突出吴经理是一位有权势的人,他犹如一颗大树的形象,庇护尹雪艳的同时也是权威的象征。尹雪艳的柔弱形象也在这些庞大的物体下反衬出来:虽周旋于男人间如鱼得水,但她不是一位强势的女性。相反,她是纤弱的、小心翼翼的、依附男性的。作者将那个社会的隐疾用隐喻和反讽的方式暴露出来,让读者来进行多重解读,更具有批判性和怀疑性。

三、环形叙事——命运雷同和元素复现

连环画文学同电影文学相仿佛[14]。叙事分析在文艺作品中的运用十分广泛,在小说与电影中尤为突出。绘画作品的叙事手法,既承接了小说与电影叙事手法的特点,又与其有一些不同[15]。环形叙事结构在改编中尤为突出,是指连环画的开头和结尾互相呼应,在逻辑与画面的相似度上都需要有一定的相似之处[16]。博尔赫斯曾在《交叉小径的花园》借阿尔伯特之口对环形叙事进行了这样的形容:

在发现这封信之前,我曾自问:什么情况下一部书才能称为无限。我认为只有一种情况,那就是循环不已、周而复始。书的最后一页要和第一页雷同,才有可能没完没了地连续下去。[17]

小说用三次雷同的人物命运形成了环形的叙事结构,达到最终主题的升华:无论上海还是台北都宛如一个环形的世界,人们的命运不断循环和重复。朱新建紧扣这三个呼应且雷同的情节,采用反复出现的人物符号、相似的构图与重复的意象来进行“移植性”的改编,基本还原了文本所要表达的效果。但与此同时,画面构图的呼应和元素的复现背后所揭示的更是一个环形的闭合空间,更蕴含着改编者对时间、命运的思考。

环形叙事结构在此连环画中有显隐之分。朱新建将原著中隐藏的环形叙事展露出来,挖掘出一个“相识-死亡/离去-再相识”的环形叙事空间,映射其人物命运循环运转。在49幅图的连环画里,人物的交际场景是频繁出现的,朱新建运用若隐若现的“重复”手法,使得前后文相互呼应与互补,呈现视觉的张力,推动情节的合理发展。容易辨别的是两组较为明显的环形空间,第一组较为明显的环形空间,可被阐释为“逐鹿者”的环形(图幅26、47):上演的是不同“有身份”的男子相继被吴经理介绍给尹雪艳相识的场面。构图上,男子们、吴经理和尹雪艳各居画面左、中、右的位置。从画面内容的表达上看,两幅图是相互呼应的关系,意味着吴经理会不断地给尹雪艳输送男人,也预示着追求尹雪艳的人依旧络绎不绝,继而推测其命运也可能是相似的。

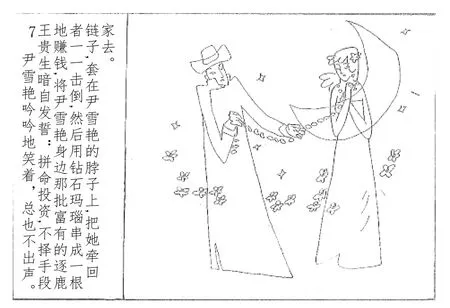

另一组则是阐释“死亡/离去”的环形空间,分别是王贵生、洪处长和徐壮图接触尹雪艳这颗“煞星”之后相继被枪决、离去或死亡的场景。构图上皆呈现主人公死亡的背影(见图3)。而在内容表达上,三者所达到的效果是一样的,正是应了白先勇那句:“尹雪艳的八字带着煞,泛了白虎,沾上的人轻者家败,重者人亡。”[18]这样的情节结构则形成了一次轮回,最终指向的是人物悲剧命运的环形。不断来往公馆的汽车,象征着尹雪艳有着一股神奇的魔力,不断吸引着男人和女人的聚集;不断死亡的男人,也象征着“逐鹿者”们的追击失败的重复。另外,白先勇赋予尹雪艳冷傲的“神性”特征,散发神性光芒,宛如观音菩萨,她遗世独立,她总也不老,似乎不具备世俗的情感,构成的则是人性与神性象征的环形空间。两个环形空间相互作用,进而推理出在这座公馆里乃至这座城市里,时间、空间与命运可能一直会重复循环。

图3 《永远的尹雪艳》连环画图幅8与图幅37

除了显性的由构图相似所形成的环形结构以外,大大小小的元素、场面的复现则是隐性环形叙事的“温床”,指向的是生活形态中“庸碌-激起波澜-再庸碌”的环形叙事结构。改编者重视微小元素,用意象复现来构图(图幅9、38):它们可能是不断来往的车子、迎接聚会的大门或者舞厅里和公馆里不断出现的花瓶等等。这些重复不断的意象对情节的流畅发展与合乎逻辑性起到了很大的作用。如公馆的门和殡仪馆的门是相似的,车停在路边构图也是类似的。它们之间形成了元素的环形,暗示着一个一个的追求者在靠近尹雪艳之后都陆续死去,而尹雪艳依旧不老,魅力不减,宛如神话。许多画面形成一种呼应和对照的关系,似乎在说,冥冥之中必有宿命。

环境是情节的发生所在地,连环画临近尾声时,一桌人在公馆里打麻将(图幅48),这一场景与开头的聚会打麻将形成了闭合形态。尹雪艳依旧与吴经理在房间交谈(图幅49),此时,窗外的树已长了新芽,与前文人物交谈时呈现的光秃秃的树形成呼应的环形,意味着,从上海到台北,虽然在空间发生了变化,但人的行为和命运依旧轮回运转着。人们的生活不会因徐壮图的死去而停止,他们依旧会源源不断涌来一睹尹雪艳的神性特征,反复印证庸碌重复的生命形态和精神形态。

四、结语

董青冬、朱新建以简笔画的风格、隐喻和讽刺的再创作以及环形叙事的构思对白先勇《永远的尹雪艳》进行了独特的改编,一场豪华盛宴被简化表现在49幅图中,虽在一定程度上削弱了一些形式上的表达,但改编者抓住了核心要素:凄凉怀旧,庸碌重复。用极简的创作手法构思华丽篇章,具有反差效果,带给读者的审美感受是别具一格的。另外,一幅幅画面构图的环形重复,与人物命运的重复交相辉映,这样的做法既使得图文关系和谐统一,又呼应了原作的主题表达,体现了高超的洞察和绘画艺术。《永远的尹雪艳》作为白先勇《台北人》的开篇具有无限的艺术审美价值,连环画的改编增进了《永远的尹雪艳》文本上的多元解读和文学途径的传播。艺术的价值不在于它所表现的对象是什么,而在于其表现的途径与方式。《永远的尹雪艳》的改编和传播,无疑独具特色,值得学界重视与研究。