南派筝曲《出水莲》的演奏技法及审美意象

孔 梅

(济宁学院 音乐学院,山东 曲阜 273155)

古筝是中国最具代表性的、独特的、重要的民族乐器之一,是一种形象性和意象性丰富的乐器,其历史悠久、音色优美,具有较强的娱乐性和表演性,有“众乐之师”的美誉。从地域上分,古筝分为南派和北派,南派有浙江、客家、潮州,北派有陕西、山东、河南[1]47。潮州筝派长期据于我国南方的广东潮汕区域,其音乐既具有古筝自身独立的艺术色彩,又融合了潮州当地民间音乐的语言特征和风格特点,是潮州土著文化与中原文化结合而产生的古筝流派。虽然目前国内有许多对南派客家筝音乐风格特点演奏技法的分析,但鲜见对于许守诚先生订谱版本《出水莲》的演奏特点和审美意象分析。许守诚是我国潮州筝曲的重要代表人物之一,他订谱的《出水莲》是重三六调筝曲,特别注重左手的吟、揉、按、滑、颤等手法的精确运用,注重左手技巧与右手技法的利落配合。本文采用音乐分析法、文献法深刻分析《出水莲》的右手演奏技法和左手作韵技法,研究其建立在音色、音高、主题基础上的“审美意象”特征,对深入了解潮州筝曲的独特风格,对传统乐曲的继承与发展具有一定现实意义。

一、南派筝曲《出水莲》的题材分析

(一)南派潮州筝曲《出水莲》

潮州筝曲《出水莲》是我国南派筝曲的代表作品之一,也是民族器乐中的传统经典作品,在历史长河中广为流传、影响深远。潮州筝派长期据于我国南方的广东潮汕区域,以及周围的福建南部诸多个县市区。这些长期在粤北、闽南一带流传的筝曲在记谱、师承、演奏、意蕴等方面具有典型区域风格特点,长期以来都被古筝业内视为我国南派筝曲的典型代表。潮州筝曲正是南派筝曲的重要组成部分。

潮州筝曲是从潮州地区广泛流行的民间音乐——由丝竹为主的“细乐”和带有文学色彩的“弦诗乐”两种体裁发展而来。在传统的潮州民间“细乐”与“弦诗乐”合奏中,所有演奏者都遵循同一份“原始曲谱”,各自根据乐器的性能和“造句”能力进行演奏。由于乐器性能和演奏者“造句”能力的差异,演奏同一首曲子往往会有不同的调,久而久之,形成了不同的风格特点。潮州筝曲在乐器的运用上注重发挥乐器的表现性能和细腻的音色变化特点,在作品设计中常以某个音调为主题进行反复、变奏,在乐曲演奏中常常可以在某些乐句间或长时值音符中即兴融入带有装饰性、抒情性和柔美特征的演奏效果,再结合其他演奏技法,体现出整体变奏与细部装饰相统一的特征,使作品富有很强的表现力。

潮州筝乐在传统的记谱中以工尺谱为主要记谱法,除此之外也会使用潮州音乐所特有的记谱法和乐调体系即“二四谱”记谱法。二四谱是一种“音位谱”,以数字“二、三、四、五、六、七、八”来依次表示音阶各音级的音高,即“sol、la、do、re、mi、sol、la”[2]81。二四记谱法对于潮州筝乐而言是一种比较特殊的记谱法,更多地被运用于记录那些来自潮州民间传统音乐、传统曲牌中的作品或曲调。潮州筝曲也是一个不断发展、演变的风格派别,在长期的历史传承过程中,张汉斋、徐涤生、林毛根、许守诚等这些潮州及附近地区的筝派艺术家们根据各时期的时代特点、审美趣味不断发展自己对作品的理解和内涵诠释,对旋律进行加花、变奏,再加上潮州筝曲演奏家们“造句”“唱诗”能力的提升和审美意象的变化,因而出现了多种订谱版本和流派,极大地推动了潮州古筝艺术及其产业的发展。

(二)许守诚与筝曲《出水莲》的题材

许守诚是我国潮州筝曲的重要代表人物之一,他传承的《出水莲》是由古代词牌演变而来的曲牌。清代人钱热储在《清光调谱选》中收入此曲时作了这样的题解:“盖以红莲出,喻乐之初奏,象征艳嫩也。”[3]7具有套曲前引子的含义。许守诚订谱的《出水莲》不仅描绘“出水莲花”的美,更重要的是表现莲花“出淤泥而不染、濯清莲而不妖”的高洁品格,以颂扬出水莲的高尚情操为媒介,表达出对传统“士人格”文化的称赞和对知识分子不随波逐流的推崇。许守诚所修订的这首潮州筝曲《出水莲》与客家风格的《出水莲》在当前较为流行,演奏风格也较之其它艺术流派更有特色。

在这首潮州筝派的名曲《出水莲》中,许守诚没有采用潮州筝乐中常见的“曲速三变”手法来发展乐思,而是运用了南派筝曲常用的“重六调”进行订谱,仅有二板、无拷拍和三板,也不使用重复,结构简洁明了[4]51。《出水莲》分为三个不同的部分,整个演奏过程中艺术表现力层次感极强,“雾莲”“斗莲”“圣莲”刻画得栩栩如生。

这首潮州筝曲中的主题依然保存着传统民间“弦诗乐”的音调母体特征。其实,中国传统古筝独奏曲大部分是从合奏套曲中演变而来的,“母曲”随着地区差异、乐种不同而演变成风格迥异、千姿百态的“子曲”。许守诚作为我国南方潮州筝乐的重要代表人物之一,他传承的《出水莲》具有情感细腻与雅致的基调特征。考虑到音乐主题在后续的发展过程中没有产生较大的变化,所以乐曲速度强调中速稍慢为主,着意于突出主题旋律,体现潮州音乐委婉柔美的音韵特点。虽然整个乐曲的速度随着情绪的微妙变化而不断加快,但是整个速度变化范围依然为慢速、中速的范畴。

二、《出水莲》中的演奏技法

(一)演奏中的即兴性与装饰性技法

在潮州筝曲《出水莲》的演奏中,除了需要体现出具有曲牌特征的音调母体特点外,还需要在后续的变奏、重复中融入传统“弦诗乐”演奏中的即兴性、抒情性表达因素,从而呈现出抒情、细腻、幽雅的气质特点,并在此基础上强调清丽、含蓄的内涵风格特征。

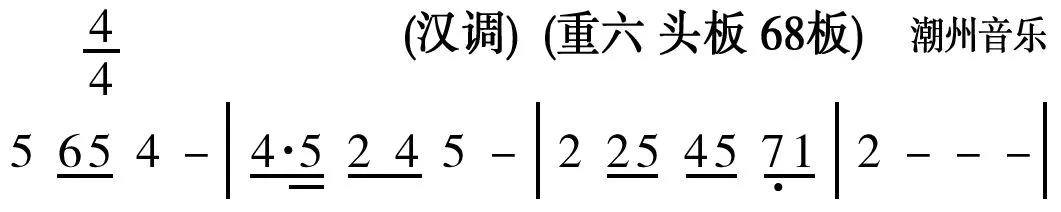

其一,在演奏主题音调时,在长时值的乐句骨干音上进行即兴的装饰与韵味表达是许守诚先生演奏中的重要风格特点之一。在进行装饰的同时,在整体上又保留着某些含蓄、固定的气质特点(见例1)。这些即兴、装饰性的乐曲演奏技法都是与音乐风格密切相关的,在促成乐曲风格、流派气质形成方面具有关键性的作用。

例1:

上例可见,这首潮州筝曲中,每个小节都有长时值的、四四拍的慢速进行与六十八板结构特征,体现出许守诚订谱的重六调特征。《出水莲》中,许守诚所代表的潮州筝派采用装饰性的重三六调是与其他流派相区别的特点之一。

其二,在演奏中,对于特别骨干音的运用与表现技法的强调,也能够呈现出独特的音响效果。例1中体现出的“4”“7”分别对应着“↑4”“↓7”的实际演奏效果,这些调式主音具有典型的“重三六调”音响特征。

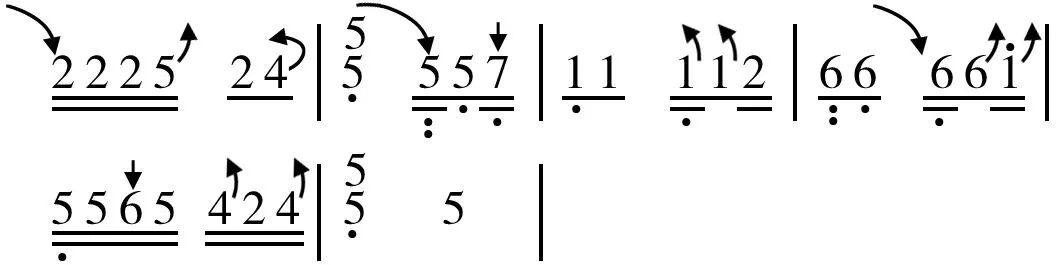

例2:

由例2可见,25-30小节在第二个“五”音向上八度跳回到与工尺谱相同的音区。经过这样的处理,这部分旋律变得富有起伏特点,音色的变化也更为丰富,加之演奏中运用了流利、轻快的刮奏技法,从而使音乐更为清新、灵动、充满生命力的特征。

其三,这首《出水莲》的乐曲片段还体现出独特的韵味特征,具有很好的“意象”寓意——所使用的音阶可以依次排列为低音“5-7”接中音“1、2、↑4、5、6”。但是五声调式中常见的“6”与“3”都是作为辅助性功能来使用的——作为装饰性的经过音来运用。“重三六调”源自二四谱,翻译成简谱后作韵“3、6”两音,在对其进行特殊的处理后,整个音阶序列就变成了低音“5、↓7”、中音“1、2、↑4、5、6”的音阶进行。但此曲片段中所体现出的重音与独特演奏,依然没有脱离平缓曲调进行所带来的悦耳的旋律、典雅的气韵特征,呈现出一幅清爽、淡然的水墨效果,在节奏音型稀疏之处,形成了类似于中国画中的留白特点,具有脱俗超凡的形象、意境内涵。

其四,刮奏(“花指”)在这首作品中也有较多的运用(见例2)。许守诚版本《出水莲》中刮奏的使用频率较之其他流派更为频繁且不拘泥于谱面标记的音数,而且在乐曲的强拍、弱拍中都有运用。尤其是当乐句中出现“三”音和“六”音重按时,刮奏的演奏技法就更多地呈现出来。这些刮奏的主要作用在于对主题旋律进行装饰,但是一种不占拍子的装饰,在乐句间具有一种衔接、润饰与“黏合”功能。

(二)作韵技法

传统筝曲最具魅力的部分就是其左手的作韵技法,这也是筝这门乐器表现风格的突出之处。通过左手在琴弦上的“吟”“揉”“按”“滑”“颤”等作韵手法使得音乐的传统韵味儿更加浓厚[5]5。南派潮州筝曲《出水莲》是由许守诚订谱,其左手作韵技法具有丰富多变的特点,这些演奏技法与作品主题源自中国传统曲牌。在我国南方使用的民族风格音调中,不仅带有声腔性很强的韵味特点,还经常通过对三六调的音进行作韵技法的演奏,呈现出独特的音响效果。在这首筝曲中,仅仅是在谱面上所标记的左手作韵技法就多达十多种,实际在演奏过程中还可以融入更多类型的作韵技法。无论是揉弦作韵还是滑音作韵,都呈现出不同的音高对于气氛、意境变化的暗示,产生了丰富的情感与内涵体验。

其一,包括上、下滑音在内的滑音技法及回滑音,都带来了特殊的韵味特征。这些滑音的普遍运用,不仅使得筝曲的旋律更加平滑、流畅,也推动了很多片段中的情绪起伏与气氛变化,并且随着速度的加快,逐步发展到戏剧性高潮。

其二,这首筝曲中还大量运用揉音技法进行作韵。无论是哪种揉弦,都造成了速度快慢、乐句急徐变化,随之而来的是音高、音量、音色在某种程度上的改变效果。不论是《出水莲》演奏中使用单独的滑音或揉音,还是使用各种不同滑音与揉音的结合,都几乎是左手独立进行的,很少与右手配合进行。这种独特的作韵方式,更具有“弹按尾随”的特点。在左手的揉弦或滑音演奏时,基本都是在右手发音后出现,这种特点一方面形成了不同的形象、角色定位特点,另一方面也构成了对声音独特的韵味润饰,将对情绪、情感的变化控制在有限的范围内,体现出乐曲中含蓄、不张扬的基调特征,同时呈现出平淡中的深邃意境内涵。

其三,止音演奏技法也具有很强的作韵特点。在这首《出水莲》中也较多的运用了止音技法,带来了特殊的句读节奏感,体现出许守诚善于新意处理乐句的观念特点。这一演奏技法在作品中的多处使用使得整体音乐风格呈现出清秀、典雅的气氛,而且止音的作韵意义还在于推动了基础色调上对慢速到中速过程的强化,尤其体现出对律动性特征的凸显意义,使不同乐句的演奏音响效果具有不同的造型性特点,对于作品内涵的解读具有很好的作用。

三、《出水莲》中的审美意象解读

意象这个词,从语义上看,是由“意”和“象”两部分构成。“意”代表的是涵义、意义,“象”代表的是形象、具体表现形式,意象也就是具有内涵的形象[6]9。“象”是具体的、切近的、显露的、变化多端的,而“意”则是深远的、幽隐的。古筝表演艺术把演奏技巧和情感融合在一起,激起人们对作品内涵进行创新的思维过程,谓之审美意象。通过对筝曲《出水莲》的作品形态及作品演奏中的审美意象解读,我们可以进一步理解作品,并由此启发对传统音乐审美的思考。

(一)作品形态中的审美意象解读

筝曲《出水莲》是诸多不同流派艺术家在长期的师承、创意过程中,追求情景交融的结果。许守诚为首的南派潮州筝曲流派,强调对于曲牌母谱(即那些弦诗乐中使用的“二四谱”或潮州筝曲中使用的传统“工尺谱”)的板式、调式、骨干音等基调的坚守,强调这些要素的统一,这是追求审美意象的重要基础。艺术在表演的整个进程中,乐谱是典型的无生命的存在,但如若将其视作生命体,也就使得整个作品所包含的情愫以及内涵等得到切实充分的展现,而这种在演绎过程中形成的联觉、联想、二度创作、移情的过程,就是借助审美意象来实现形态与内涵的情景交融,将主观想象、体验都融入到客观的音响中,实现二者的渗透、统一。

第一,意境美。《出水莲》作为潮州筝曲中较有代表性的一首名曲,历来是古筝演奏家必弹的潮州筝曲之一。莲花为花中君子,此曲以花喻人,通过演奏莲花从束缚到挣脱的过程表现出它“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高尚品格和美好形象。轻抹慢挑之间,美不胜收的景色慢慢浮现在眼前:静静水面上的荷花,叶是那样绿,花是那样艳,鱼儿在荷叶下追逐戏耍,撞得荷叶上的露水珠来回滚动……一切都是那么自然平淡,但却是那么吸引人。此曲古朴典雅,余音绕梁,韵味突出,妙不可言,真如出水芙蓉,高洁不俗,亭亭玉立。许守诚先生订谱的《出水莲》较其它版本具有大气婉约与清尘脱俗的特点,有着自身独立的品行,就像莲花一样洁身自好,高雅脱俗,给人一种心旷神怡的感觉。这或许就是许守诚先生自身精神与品格的写照,许先生在乐曲中要传达的正是这样一种清白做人洁身自好的高尚情操。

乐曲由三个部分组成,第一部分是引子。通过“讲故事”的方式,用轻快、明朗的旋律和节奏对莲花出水的形象进行极尽地描绘和艺术性表达。第二部分是乐曲的主体部分。旋律、力度更加多样,作韵技法千姿百态,完美地表达了莲花出水后面对困境而洁身自好的意境。第三部分是尾声。节奏由快减慢减弱,表达水莲不卑不亢、清新脱俗的特点和主题。乐曲三部分既紧密融合,又层层递进,使整部乐曲浑然一体,表达的思想得以完整呈现。

第二,韵律美。在《出水莲》的创作、演奏中进行适度的旋律发展、改变结构规模、适度融入装饰音或其他特殊的演奏技法,从而实现对筝曲的主题进行加花、变奏等处理,这是进行审美意象解读的重要步骤。许守诚版本的《出水莲》,不仅音乐的形态变化多样、作韵技法丰富,而且在这首乐曲中还隐含着多层次的内涵特征。因此为了保持原作中的意蕴、意境与品格不发生本质变化,需要保持上述结构要素的相对稳定。

在细部形态要素中,可以进行音准、节奏、演奏技法的丰富与变奏,尤其需要关注演奏中“4”和“7”这两个特性音高的独特处理,才能呈现出曲牌主题中的韵味特点。无论是旋律在上行音阶演奏时需要将其变化到偏#4的音高,还是下行时保持相对较低的音准,都需要结合作品中的审美意象目标进行。因此,从某种意义而言,关于音准的独特处理是二度创作与接受过程中的审美意象对音阶、情绪等因素的发展、变化需要。

第三,音色美。音色的独特、细腻性处理,呈现出南方潮州筝派应有的柔美、清新、亮丽特征的功用,同时也具有建立审美意象的功用。音色无论对于演奏者的二度创作、移情,还是对于接受者的想象、联想、联觉等都具有非常重要的意义。音色是沟通不同阶段、不同人群的重要载体。主题的变化与重复呈现也造成了音响音色上的细微变化,形成了非常细腻的情绪、气氛特点,从而引起情景、场面的转变。

(二)作品演奏中的审美意象解读

许守诚订谱的南派筝曲《出水莲》是从周敦颐《爱莲说》中“出淤泥而不染,濯清莲而不妖”的情操、意境创作而来的,在作品中塑造出水莲花高贵品格之余,还有很多弦外之音。这些弦外之音也是与演奏中的审美意象具有密切关系的。

其一,在演奏这首《出水莲》时,需要格外关注对乐曲气息、气口的处理。这首《出水莲》乐句间的气口设计或建立乐曲演奏中的气息流动感,不仅是不同古筝流派都重视的要素之一,也是根据《出水莲》中的情绪、情感变化,能够自由、即兴、灵活地处理这些乐句的呼吸所带来的音色、情绪、情感、意境变化要素。演奏过程中,可以在保持整体气息比较平稳的基础上,强调审美气氛、审美情趣的变化。在表现柔美、优美与壮美等几种不同审美目标的过程中,需要在演奏中进行巧妙的气带动力、气息影响情绪的意象处理,从而在整体把握变化的基础上,很好地配合左手作韵技巧和右手音色转变的作用,建立起立体感的审美意象。

其二,文化意蕴悠长。《出水莲》的演奏还需要呈现出人们对良好品性人格的尊重与赞美。这对于发掘作品演奏中的审美意象而言,具有重要的意义。许守诚订谱的《出水莲》版本,不仅在演奏音色对比方面显得更为丰富,还在演奏中频繁地运用刮奏技法。这些更为频繁且不拘泥于谱面标记的特殊音响效果,不仅使《出水莲》的整体演奏效果更为华丽、绚烂,也让戏剧性情感更为丰富,从而在构筑作品的审美意象过程中,体现出更为深层的意蕴特征。

音乐表演没有一成不变的硬性标准,同一首作品在不同的演奏者的表现中,必然会呈现出不同的面貌,因为音乐是从“心”出发,每一位演奏家有着不同的生活阅历,对于作品有着个人独特的理解[7]47。许守诚订谱的这首重三六调《出水莲》,以“↑4”“↓7”作为调式主音,“6、3”作为辅助音。刮奏和加花使用较多,滑音较慢,注重过程,上滑后的虚音比平均律的音高偏低,右手弹奏速度适中,音色对比明显,止音技法丰富多样,风格清秀,出尘脱俗,旋律典雅,意境深远,将莲花“出淤泥而不染、濯清涟而不妖”的品质以及作者所要表达的情感完美地呈现给听众。基于《出水莲》中的题材、作韵和演奏技法,其建立在音色、音高、主题基础上的音色美、韵律美及意境美美不胜收。但是,要想把这首筝曲《出水莲》的韵味演奏出来特别是左手的作韵技法还是有一定难度的。通过对许守诚订谱版本《出水莲》演奏技法和审美意象的分析,彰显了许守诚先生的创新性,并由此启发我们对传统音乐审美的思考。