“大思政”视域下课程思政建设的探索与思考——以黄冈职业技术学院人体解剖学为例

张绪恕,陈 婷

“大思政”视域下课程思政建设的探索与思考——以黄冈职业技术学院人体解剖学为例

张绪恕,陈 婷

(黄冈职业技术学院,湖北 黄冈 438002)

在当前“大思政”背景下,全员、全程、全课程的育人格局正在形成,为更好地落实“立德树人”这一根本任务,全面加强“课程思政”建设已势在必行。本文根据人体解剖学这门医学基础课程的特点,结合专业人才培养与育人特点,在课程教学内容中融入思政元素。以“一主线三结合”为建设思路:即本课程思政建设以社会主义核心价值观的核心思想为主线,结合文化传承与生命教育及时事教育,为该课程提供一个切实可行的“课程思政”教学范式,推动人体解剖学“课程思政”的建设与发展,从而提高人才培养质量。

课程思政;职业素养;生命教育;医者仁心

全面落实“课程思政”教育,是新时期教育工作的主基调,尤其是高等教育领域,更应该在人才培养的各环节重视课程思政教育。高校教师应当积极组建“课程思政”建设与研究团队,深入挖掘各类思政元素,充分发挥各类课程的“课程思政”与“思想政治理论课”相结合的双育人作用,全面培养学生的民族情怀、政治意识、职业道德素养和科学探索的职业精神。笔者以高职医学基础课程人体解剖学课程为载体,进行课程思政整体教学设计,多渠道搜集、制作与整理“思政元素”,寻求契合点,将思政元素与课程教学内容有机融合。同时,利用现代教育信息技术与传统教学手段相结合的方式,打破传统教学的壁垒,实现三课堂协同育人,推行“三教”改革,将思政之“盐”融入课程之“汤”。大力弘扬 “敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神,强化学生职业素养与医者仁心教育[1]。

一、医学基础课程人体解剖学开展“课程思政”建设的必要性

(一)课程思政建设是落实“立德树人”根本任务的必然要求

立德树人是我国教育事业的总体目标任务,其直接责任主体是学校。教师又是立德树人的具体执行者,作为高校教师,我们要牢固树立“立德树人”这一宗旨,在培养学生知识技能的同时更应该注重学生的行为、思想、品格、人格、道德、职业素养、家国情怀等方面的思政教育。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上明确指出,在加强高校思想政治工作中,各类课程都要发挥好课堂教学主渠道,与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[2]。人体解剖学是医学生进入医学院校接触的第一门专业课程,是他们职业生涯的领航课程,传统的以专业知识讲授为主的教学模式已经不能充分地落实立德树人这一根本任务,作为医学基础课程教师,笔者已经深切地感受到“课程思政”建设的必要性和重要性。

(二)课程思政建设是弘扬大爱无疆、医者仁心等职业素养的需要

医者,德为先, 我国现代外科之父裘法祖曾说过“德不近佛者不可为医,才不近仙者不可为医”[3];这就要求我们对医学生的培养要重视德育。医学教育是具有独特的学科特性的,培养的医疗卫生人才今后的服务对象是人,并且大多数是患病的、存在健康问题的人,这就为医学生的培养提出了更高的要求,不仅仅要在专业知识、技术层面加大培养,更重要的是要在德育层面不断加强,人才培养过程中重视思政教育,不断完善和发展,最终实现人才培养从“德技双修”向“德技双优”转化。随着国家现代化建设进程的不断发展,医药卫生事业也在不断变革,人民群众对健康服务的渴望与追求和现阶段医疗服务体系和服务环境之间还存在的诸多的不协调、不平衡,因此,作为医学生入校后最先接触的专业课程——人体解剖学,我们要重视“思政”教育,不仅要在培养学生专业知识上下功夫,还要在培养学生的职业道德、职业素养、家国情怀等方面上下功夫,传统的思政课程虽然能够一定程度地培养学生树立正确的“三观”和政治意识,但是在培养学生职业素养、热爱生命以及乐于奉献等方面还远远不够,要切实提高医学人才培养质量,还需在各类课程中加强思政教育,尤其是专业课程思政教育,它能够很好地培养学生的职业素养和文化传承,因此,必须构建“思政课程”和“课程思政”建设相结合的双育人教学机制,培养品学兼优的医学人才。

二、人体解剖学课程思政建设

人体解剖学“课程思政”建设主要以“一主线三结合”为思路,即人体解剖学思政建设围绕社会主义核心价值观为主线,结合文化传承教育、生命教育以及时事教育。

(一)人体解剖学“课程思政”建设以社会主义核心价值观为主线

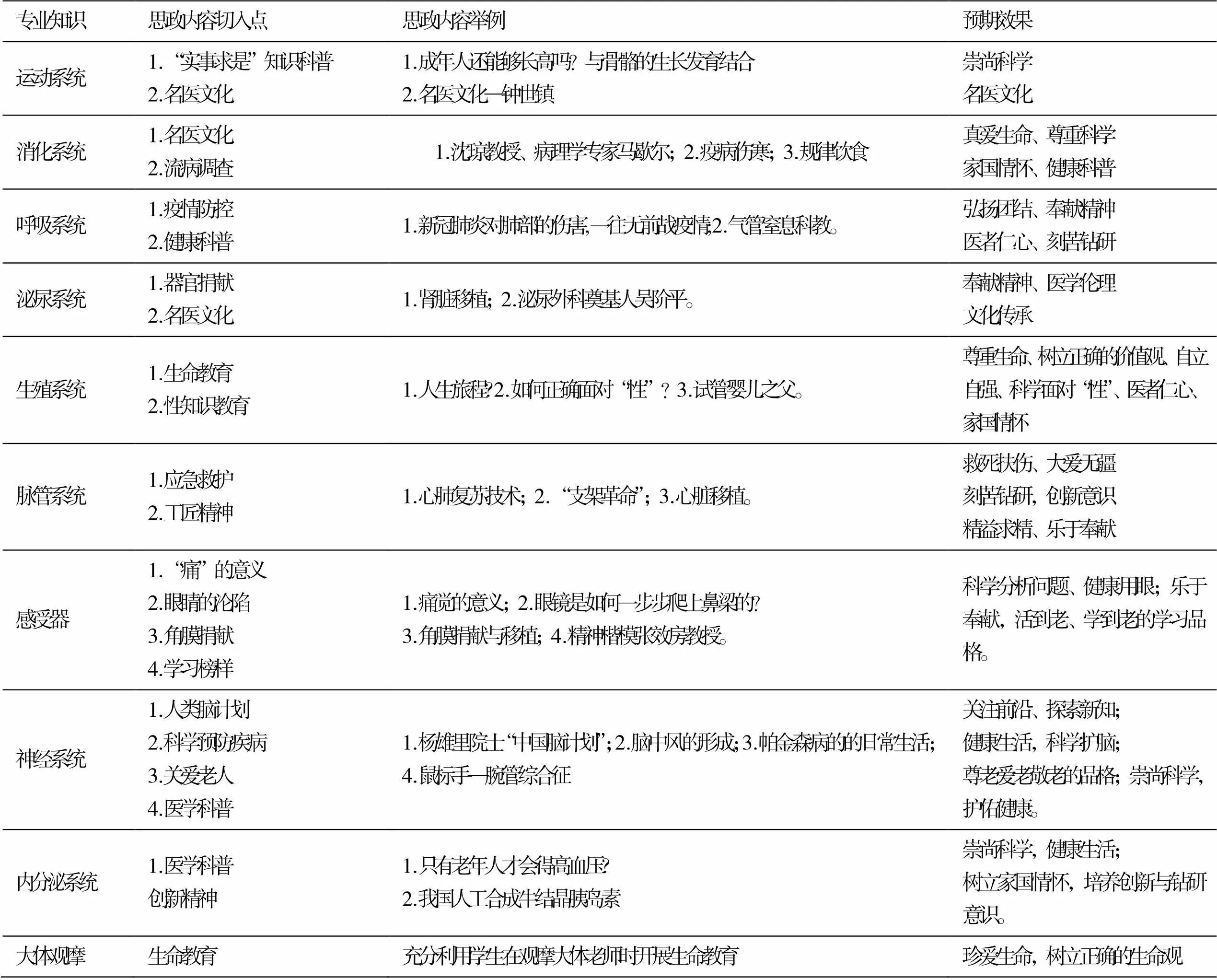

医学本身具有不同于其他学科的特殊性,服务的对象是人民大众,医学的发展关系到全民的健康事业。作为学校教育,不仅要培养学生扎实的专业技术能力,更重要的是需要加强学生世界观、人生观、价值观的培养;习近平总书记也多次强调培育和践行社会主义核心价值观的重要性,要把社会主义核心价值观融入各类教育中去;笔者结合人体解剖学课程特点,将专业知识与职业素养、社会主义核心价值观有机融合,详细内容见表1

表1 课程思政与社会主义核心价值观的整体设计

(二)人体解剖学课程教学与文化传承相结合

文化传承是高校的一项重要职能,也是人才培养过程中不可或缺的重要环节。“我国文化历史悠久,有着上下五千年的文化积累,体现中华民族最深层的精神追求,博大精深的文化底蕴象征着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、奋发图强提供了丰厚滋养”[4]。习近平总书记在全国文艺工作座谈会上也曾强调“文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基”[5]。这就要求全国人民需要高度的文化自信,而我国医学事业的发展有着非常丰富的历史积淀和厚重的文化实质,这为医学教育提供了一个强大的文化资源库。例如:融入中华优秀传统文化,让学生在优秀传统文化中感悟文化的魅力,从而提高学生的民族自豪感和自信心,加强爱国教育;融入名医文化,可以激发同学们学习的热情,强化同学们的职业认同感,提高他们对医学事业的憧憬与向往,从而使他们从事医药卫生事业的信心与意愿更加坚定。

(三)人体解剖学教学与生命教育相结合

南宋民族英雄文天祥对生命的意义做出“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这样的诠释,“砍头不要紧,只要主义真”这是无产阶级革命家夏明翰对生命与真理的释义;生命教育关系到民族的发展与未来,关系到社会的长治久安。生命教育的宗旨是要引导学生树立正确的生命观,尊重与热爱生命,感悟生命的真谛,体会生命的意义,最终实现生命的价值。其关键在于爱惜和尊重自己与他人的生命,包含着安全教育、珍爱生命等多重含义[6]。人体解剖学是一门实践性很强的课程,其中实训教学占比40%左右,在实训教学中,学生需要进行“大体老师”、人体器官模型、标本等的观察和学习,教师在带领学生观看与学习“大体老师”的授课过程中,要适时引导学生感恩生命、珍爱生命、尊重生命,教育学生们深刻体会“大体老师”无私奉献、大爱无疆的精神。在讲解循环系统时,教师可以引入一年轻患者,在医院陪护父亲时突然栽倒在地,意识丧失,心脏骤停,医护人员争分夺秒成功抢救的案例,使学生们认识到紧急救助,挽救生命的重要性,引导学生树立生命至上的理念,强化学生的职业认同感和自豪感。总之,无论是实训教学还是理论教学,都要融入生命教育,培养学生具有生命至上、大爱无疆、无私奉献的意识,使学生深刻理解大爱无疆、救死扶伤的深刻内涵,引导学生树立正确的生命观。

(四)人体解剖学教学与时事教育相结合

学校教育从来都不是孤立于校园内的,它不可能脱离社会实际,社会每天都在发展,可以说是日新月异,因此,教师在教学过程中要同时事动态、最新进展、社会重大事项、国家重要新闻、国际变局等方面紧密结合,要促进学习了解时事动态、时事政治、专业发展、重大事项等。时事教育是思政教育的重要补充,可以说二者的联系日益紧密。参照《现代汉语规范用法大词典》,对时事是这样解释的:近期国内外发生的大事,时事侧重指各种大事本身,适用于最近期间所发生的的事情[7]。聚焦医学教育,最近几年有太多的时事案例可以引用到课堂,比如教师可以将2020年武汉抗疫的事例融入课程教学内容中,通过众志成城抗击疫情,把白衣天使们的舍生忘死,志愿者们的无私奉献,国家的精准施策,全民的齐心配合等感人肺腑的时事案例融入课程教学,培养学生爱家爱国的家国情怀;无畏风险,乐于奉献的牺牲精神;白衣战士冲锋陷阵,医者仁心的职业精神;以及今生入华夏,无悔是炎黄的民族自豪感。

三、人体解剖学“课程思政”实践路径

(一)组建教学团队,设计教学方案

开展“课程思政”建设,必须要打破传统课程团队壁垒,组建一支由人体解剖学课程教师和思政课教师共同参与的建设团队,加强合作,共同研讨,制定“课程思政”建设方案,列出具体任务清单,明确分工,落实责任主体。依据专业人才培养方案,结合人体解剖学课程特点,优化课程标准,在原有的教学设计基础上,融入思政教育,与专业知识密切联系,巧妙设计,达到溶盐入水的效果。

(二)构建课程思政资源库

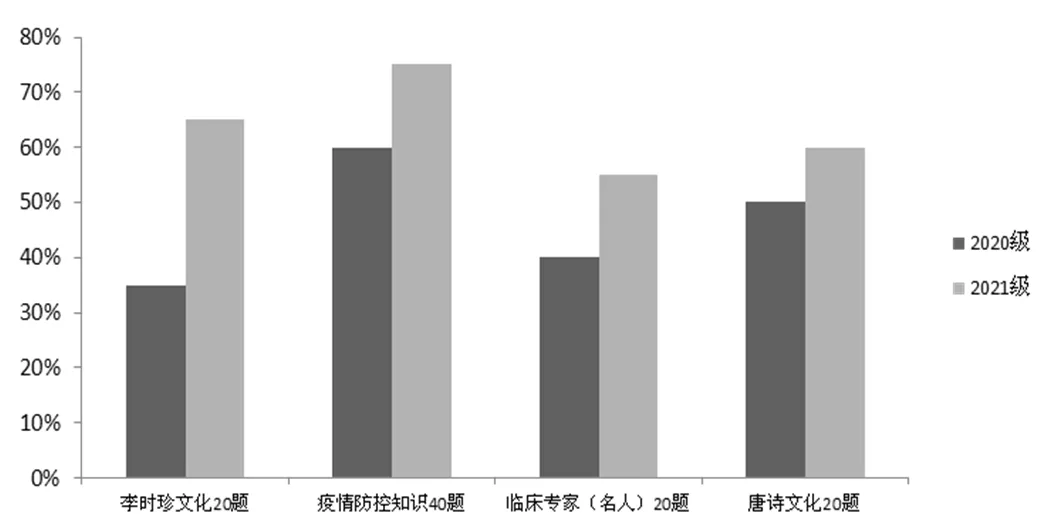

在当下“大思政”建设的背景下,各学科课程思政教学资源库建设已迫在眉睫,笔者所在单位已经利用在线教学平台,以可用、够用、好用为原则,搭建了人体解剖学课程思政资源库,目前已经在医学类2021级学生中广泛应用,通过研究对比,发现2021级学生在职业素养、文化涵养岗位意识等方面知识的掌握明显优于2020级。以名人、名医文化知识为例分别对临床医学2020级、2021级进行问卷测试调查,发现2021级学生对于相关知识的掌握要好于2020级。具体数据见图1。

图1 临床医学专业2020级、2021级文化传承问卷测试正确率统计

通过团队协作,本着共建、共享、共用的原则,实现人体解剖学思政教学资源库建设与课程内容深度融合,将思政元素融入到人体解剖学教学内容各个模块中,做到有机融合,达到了润物无声的效果,具体内容举例(见表2)

(三)信息技术应用助力教学效果的提升

随着经济社会的快速发展,现代信息技术也不断地涌现,其中,教育信息技术的发展与应用,推动着“互联网+教育”的快速发展,教师可以借助互联网辅助教学平台,利用线上线下相结合的教学手段,实现传统教学与信息化教学结合的混合式教学,推陈出新,不断地深化“三教”改革,逐步提高教学能力,以更好地服务学生。笔者所在单位以智慧职教云教学平台为载体,构建了人体解剖学在线开放课程,为学习者提供了动态化、数字化、颗粒化的学习资源,资源类型丰富,可视化、动态化、仿真化的教学资源的能够有效地解决传统教学过程中学生“看不见”“摸不着”的难题,让学生更加直观地全方位地观察到人体组织结构特征,打破了传统线下教学的壁垒,让学习变得更加方便和高效;教师在教学过程中综合能力也得到了很好的提升,学习对象也从学校拓展到社会层面,使得知识互通、资源共享。同时,利用线上平台定期推送名医文化事例,每课推送名人名言一则,形成良好的文化氛围对文化传承起到了很好地促进作用。

四、结语

以人体解剖学课程教学为例,进行“课程思政”建设的实践与探索,通过思政元素的深度挖掘,充分利用信息技术,以线上与线下相结合的教学方式,充分发挥专业课“课程思政”育人作用,可以为培养“德技双优”的医学人才打下了基础。但是,教与学是一个不断调整的互动过程,没有一成不变的教学理念与教学模式。本文仅围绕专业课“课程思政”教育方面提供了建设思路,还存在很多的不足,需要后期不断改进与优化,最终构建出最适合医学基础教育的“课程思政”教学体系,进一步提高人才培养质量。

表2 人体解剖学课程思政教育内容举例

[1]沈朝华,赵金元.对新时代培养又红又专医学人才的几点思考[J].大理大学学报,2021,6(1):90-95.

[2]王玥.新时代高校思想政治理论课协同建设研究[D].南京师范大学,2021.

[3]陈延新.韩崧:德不近佛者不可为医[J].国际人才交流,2021(2):42-43.

[4]习近平.把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气强基固本的基础工程[N].人民日报,2014-02-26(1).

[5]华夏文化编辑部.博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基[J].华夏文化,2019(2):1.

[6]叶紫,张宁霞,刘婵娟.生命教育视域下医学院校“课程思政”教学效果提升策略[J].医学争鸣,2018,9(2):72-75.

[7]宋丽.试论时事教育与中学思想政治课教学[D].贵州师范大学,2008.

G423.07

A

1672-1047(2022)03-0027-04

10.3969/j.issn.1672-1047.2022.03.07

2022-05-21

张绪恕,男,湖北十堰人,讲师,主治医师。研究方向:临床医学专业课程思政教学研究。

[责任编辑:曾华]