女性孕期困扰现状及其相关因素分析

女性妊娠过程充满了期望,也带来了许多躯体和心理上的变化。研究显示,由于妊娠期间自身形象、体内激素水平的变化及角色转换,孕妇更容易出现精神类障碍,如压力、焦虑和抑郁等

。孕期困扰(pregnancy distress)指的是孕期女性对胎儿健康、与父母、与他人的关系、身体变化、分娩和妊娠以及婴儿的健康状况的担忧和恐怖所导致的抑郁、焦虑和压力情绪

。国外研究表明,孕期困扰发生率41.7%~51.0%

,可能与妊娠后躯体、社会和心理变化、身体形象改变、适应不良、对即将为人母的焦虑、经济需求和缺乏社会支持有关

。严重的孕期困扰会导致先兆子痫、胎盘异常、早产、胎儿窘迫、紧急剖宫产、胎儿心率变化、低新生儿评分、低出生体重、胎儿死亡和母乳喂养障碍等问题

。因此,了解女性孕期困扰现状及其相关因素,可为医务人员制定改善女性孕期心理健康水平干预策略提供参考依据。早在2011年,荷兰学者Pop等

编制了蒂尔堡孕期困扰量表(Tilburg Pregnancy Distress Scale,TPDS),专门用于评估女性在妊娠期间的困扰程度,并被巴西、土耳其等多个国家推广使用

。而我国鲜有使用孕期困扰特异性评估工具评估女性孕期困扰现状及其相关因素的研究。因此,本研究拟采用TPDS评估我国女性的孕期困扰现状并分析其相关因素,以期为今后女性孕期困扰的评估和干预措施的制定提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究采用便利抽样法,于2019年9月—2020年1月选取武汉市某三级甲等医院产科门诊产检的315名孕期妇女进行问卷调查。纳入标准:①年龄≥18岁;②无任何慢性基础疾病(包括慢性精神疾病);③能理解问卷内容;④自愿参与问卷调查。排除标准:①合并妊娠糖尿病、高血压等严重并发症者;②计划终止妊娠者。本研究通过医院伦理委员会审查批准(TJ-IRB20190614)。

本届评分规则对动作完成情况的评判力度加大,对运动员各方面的基本技能以及队员之间的协作配合、完成动作的一致性等提出了更高的要求。完成价值的评分标准愈加清晰严格,在训练过程中应该运用各种方法来建立教练与队员、队员与队员之间人际关系,有意识的培养队员团队合作意识及集体凝聚力,在建立相互信任关系的基础上,提高动作的完成质量。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料问卷

由研究者在查阅文献后自行设计,包括孕妇年龄、婚姻状况、文化程度、工作状态、经济状况、目前孕周、是否首次妊娠、是否有亲生子女、是否有不良孕产史、是否计划内妊娠、是否自然妊娠、目前是否有妊娠反应(如恶心、呕吐、头晕乏力、食欲不振)、是否与丈夫一起居住、是否与长辈一起居住等。

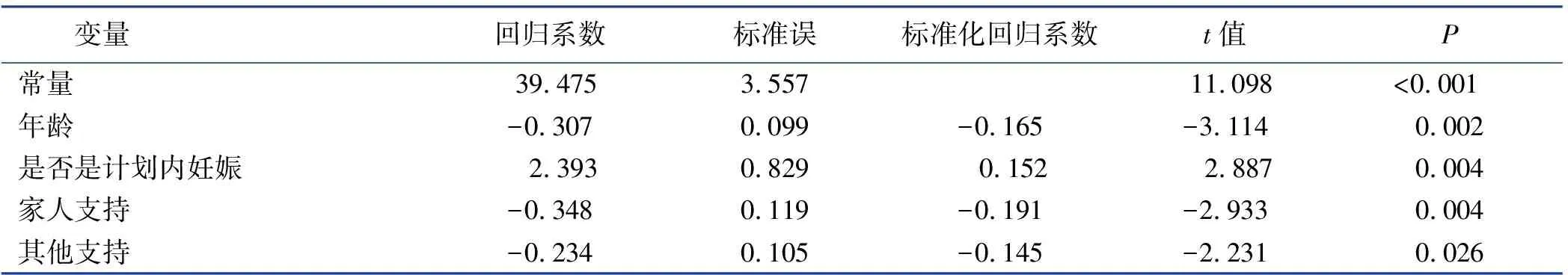

以孕期困扰总分作为因变量,将单因素中差异有统计学意义的家庭平均月收入(赋值:<3000元=1,3 000~5 000元=2,>5 000元=3)、年龄(原始值输入)、是否计划内妊娠(赋值:是=0,否=1)、家庭支持、朋友支持、其他支持得分(原始值输入)为自变量进行多元线性回归分析,结果年龄、是否计划内妊娠、家人支持和其他支持进入回归方程,见表5。

1.2.2 TPDS量表

TPDS量表是由荷兰Pop等

编制的针对孕期女性困扰程度的调查量表,包含负性情绪和伴侣参与2个维度,共16个条目。负性情绪维度由11个与妊娠、分娩、产后的担忧相关的条目组成,而伴侣参与维度由5个条目组成。该量表为自评量表,采用Likert 4级评分法(0=总是,1=经常,2=有时,3=很少或从不),条目3,5~7,9~14和16为反向计分题,总量表分值范围为0~48分,负性情绪维度分值范围为0~33分,而伴侣参与维度分值范围为0~15分。维度总分越高,则分别代表孕期负性情绪越高和伴侣参与程度越差。本研究将TPDS进行汉化和信效度检验,总量表的内容效度为0.91,Cronbach′s α系数为0.834,重测信度为0.826,验证性因子分析显示两因子模型拟合较好,表明中文版TPDS具有良好的信效度。

由经过培训的1名拥有19年工作经历的产科门诊护士收集数据。研究者将调查内容通过问卷星平台做制成二维码。研究对象在门诊产检时,由研究组成员向其说明调查目的,强调调查的匿名性、保密性和自愿性。获取研究对象口头同意后,让其微信扫描问卷星二维码自行填写问卷。填写过程中若有疑问,由研究组成员向其解释说明。一个微信号码只能填写一次。本研究最终选取315名符合入选标准的孕期女性进行一般资料调查,回收有效问卷309份,有效回收率为98.10%。

一是提高“颜值”,打造良好的班级硬环境。“颜值”是时代催生出的网络热词,这个词的流行说明这个时代需要它。

1.3 资料收集

1.2.3 感知社会支持量表(the Multidimensional Scale of Perceived Social Support,MSPSS)

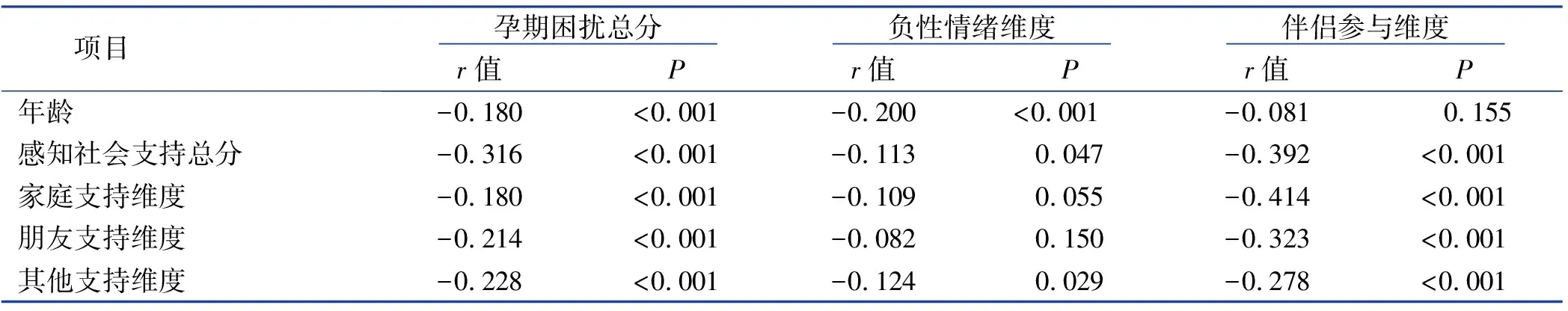

以孕期困扰总分及负性情绪和伴侣参与维度得分为因变量,以一般人口学资料和疾病相关资料为自变量进行单因素分析。结果显示:不同家庭人均月收入、是否计划内妊娠的女性孕期困扰总分有统计学意义(

<0.05),是否首次妊娠、是否有亲生子女的女性在负性情绪维度得分差异有统计学意义(

<0.01),不同孕周、是否计划内妊娠的女性在伴侣参与维度得分差异有统计学意义(

<0.01)。Spearman相关分析结果显示:年龄与孕期困扰总分及负性情绪维度得分均呈负相关(

<0.01);感知社会支持总分与孕期困扰总分及负性情绪和伴侣参与维度得分均呈负相关(

<0.05),其中家庭支持、朋友支持和其他支持维度得分与孕期困扰总分和伴侣参与维度得分均呈负相关(

<0.001),只有其他支持维度得分与负性情绪维度得分呈负相关(

<0.05)。见表2和表3。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 孕期妇女的一般资料

本研究共纳入309名符合纳入和排除标准的孕期女性,年龄21~41(29.84±3.60)岁;83.5%的孕妇拥有本科及以上学历;有固定工作的孕妇160名,处于无业或自由职业状态的孕妇149名;64.7%的孕妇的家庭人均月收入在5 000元以上,30.4%的孕妇的家庭人均月收入在3 000~5 000元,只有4.9%的孕妇家庭人均月收入在<3 000元;97.1%为初婚孕妇;73.1%的孕妇为首次妊娠;97.10%的孕妇与伴侣一起居住;41.4%的孕妇与男方父母一起居住,13.3%与自己父母居住,45.0%未与双方长辈一起居住;孕周为(33.5±5.7)周;80.6%的孕妇在本次妊娠之前无任何不良孕产史;76.1%的孕妇认为此次妊娠为计划内妊娠;90.0%为自然受孕,10.0%为通过人工辅助生殖技术妊娠;79.9%的孕妇在调查时已无妊娠反应。

本研究中,孕期妇女孕期困扰总分为(18.35±6.71)分;负性情绪维度得分为(13.25±5.37)分,其中得分最高的3个条目分别是条目6,5,3,最低的3个条目分别是条目7,9,14;伴侣参与维度得分为(5.10±3.06)分,其中得分最高的2个条目分别是条目1和条目2,得分最低的2个条目分别是条目8和条目15。见表1。

2.2 孕期妇女孕期困扰情况

3.1.2.Breakdown voltage of pulse arc discharges in serial

2.3 孕期妇女感知社会支持情况

本研究中,孕期妇女感知社会支持总分为(63.24±10.40)分,家庭支持维度得分为(22.34±3.68)分,朋友支持维度得分为(20.59±4.04)分,其他支持维度得分为(20.31±4.15)分。

2.4 不同特征孕期妇女的孕期困扰及各维度得分比较

昨天一个采访延误,我来不及赶回家做晚饭,就打电话给乔振宇让他先去新开的一家韩餐馆点餐等我。等我赶到时,排号等座等了一个小时的乔振宇跟值班经理已经吵得脸红脖子粗,食客们有围观的有瞎起哄的。

2.5 孕期妇女孕期困扰影响因素的多元线性回归分析

⑤ 暗喻俄国十月革命。十月革命是根据俄历命名的,俄历的1917年10月25日,即是西历1917年11月7日。

3 讨论

3.1 女性孕期困扰现状

本研究中,女性孕期困扰总分为(18.35±6.71)分,负性情绪维度得分为(13.25±5.37)分,伴侣参与维度得分为(5.10±3.06)分,分别与量表总分中间值24分、16.5分、7.5分相比,均处于中间偏下水平。但与Boekhorst等

和Çapik等

的研究结果相比,我国女性孕期困扰总分和负性情绪维度得分均明显偏高,伴侣参与维度得分持平。分析原因认为本研究中73.1%的女性为首次妊娠,这一比例明显高于Boekhorst等

(50.2%)和Çapik等

(36.4%)的研究结果,Blackmore等

和Huizink等

的研究结果一致认为首次妊娠女性比非首次妊娠女性在整个孕期会出现更多的妊娠相关焦虑和担忧,这可能因首次妊娠女性还未经历过一个正常完整的妊娠过程,因此会出现更多的孕期困扰和负性情绪,提示医疗保健机构人员在对孕期女性进行产前保健时,应更加关注首次妊娠女性的孕期情绪和心理问题,以早期及时发现问题,引导帮助孕妇进行心理疏导。

她决定原谅何小勇了,这个男人再也不是当初那个懦弱无能的少年,隔着六年的光阴,六年的爱与恨,她和他最终还是走到了一起。青瓷想,这或许就是命数。

MSPSS量表是Zimet等

在1988年开发的用于评估个体自我理解和自我感受的社会支持量表,如家庭、朋友以及其他人的支持程度。本次调查采用黄丽等

翻译的中文版感知社会支持量表,全量表由12个条目组成,采用Likert 7级评分法(1=极不同意,2=很不同意,3=稍不同意,4=中立,5=稍同意,6=很同意,7=极同意)评估。全量表总分由所有条目累计而成,得分越高,说明个体感知到的社会支持程度越高。陈媛等

将中文版感知社会支持量表用于老年慢性病人群,结果显示Cronbach′s α系数为0.817,分半信度系数为0.852,验证性因子分析显示三因子模型各项拟合结果最好,表明中文版感知社会支持量表具有良好的信效度。

3.2 女性孕期困扰影响因素

3.2.1 年龄对女性孕期困扰有负向预测作用

本研究结果显示,年龄可负向预测女性孕期困扰总分和负性情绪维度得分,这一结果与Phoosuwan等

的研究结果一致。随着年龄的增长,孕期女性的家庭经济能力、工作薪资会更加稳定有保障,同时伴随着知识储备及生活阅历的增加,自我情绪调节的能力也会相应增强,对孕期不良情绪起到调节保护作用

。另有研究认为,当女性妊娠年龄超过35岁之后,由于高龄孕妇会面临更多的妊娠合并症、分娩并发症和担忧胎儿健康状况等,孕期不良情绪会相应增加

。本研究中孕期女性平均年龄为29.84岁,正处于最佳生育年龄阶段。上述研究结果提示,各级卫生计生行政部门和医疗保健机构应加强妊娠科普宣传教育,引导广大女性遵循最佳生育年龄,科学合理规划生育计划。

3.2.2 计划内妊娠女性的孕期困扰低于非计划内妊娠女性

本研究回归模型显示,非计划内妊娠女性的孕期困扰总分显著高于计划内妊娠女性,这一结果与国内外研究结果高度一致。Biaggi等

对2003年—2015年发表的相关英文文献进行系统综述发现,非计划内妊娠与女性发生产前焦虑和抑郁高度相关。同样,Abajobir等

的Meta分析结果显示,非计划内妊娠女性围生期抑郁情绪发生率高达21%。无论在发达国家韩国

或是发展中国家孟加拉国

都有同样类似的发现。吴月红

对安徽省某三级甲等医院孕产妇的调查发现,非计划内妊娠是女性中孕期焦虑和抑郁情绪的影响因素。分析认为:计划内妊娠女性,无论从思想上、经济上、身体上各方面条件准备比较充分,对胎儿健康方面的担心要少一点,而非计划内妊娠女性各方面准备还没有做好,尤其存在不利于妊娠和胎儿健康等危险因素条件下意外妊娠者,其孕期困扰水平自然要高于计划内妊娠者。本研究结果提示,各级卫生计生行政部门和医疗保健机构要加强妊娠宣传教育,强调双方要在物质和精神条件准备充分的情况下再妊娠,这样更有利于母婴健康。同时在产前保健中,将妊娠意愿评估纳入常规筛查,及时发现非计划内妊娠高危人群,早期及时提供心理健康预防和干预措施。

3.2.3 家人和其他支持可负向预测女性孕期困扰得分

回归模型还显示,感知社会支持中家人支持和其他支持维度可负向预测女性孕期困扰得分,此研究结果与多数研究结果较为一致。吴月红

的研究结果显示:抑郁组和非抑郁组中孕期女性的社会支持得分差异有统计学。此外,罗鑫宇等

的研究发现,孕妇感知的社会支持与孕期焦虑情绪存在负相关。妊娠对女性来说是一项重大的生理和心理应激事件,同时妊娠还会带来家庭、生活和工作等方面的压力,良好的家庭和外界支持系统作为孕妇的力量来源,可为孕期女性提供信息、经济及情感上的支持,在家属及其他社会成员,如同事的帮助下,对妊娠过程会有更多的理解,从而可以降低其孕期焦虑和抑郁情绪。本研究结果提示,各级医疗保健机构在开展产前保健时,应当评估了解孕期女性感知社会支持状况,帮助其获取更多的社会支持,从而降低孕期困扰的发生。

4 小结

孕期困扰是导致妊娠并发症、胎儿健康和母乳喂养障碍的重要因素之一,了解女性孕期困扰水平及相关因素对降低女性孕期困扰、促进母婴健康具有重要意义。本研究显示,我国女性孕期困扰水平处于中间值偏下水平,但高于国外孕期女性水平。另外,年龄、是否计划内妊娠以及社会支持是女性孕期困扰的主要影响因素。本研究结果提示,各级医疗保健机构应重点关注妊娠年龄较小、非计划内妊娠以及社会支持水平较低的孕期女性,在产前保健中,早期及时提供孕期困扰筛查和预防干预措施,引导帮助孕期女性争取更多的社会支持资源。

[1] SMITH M V,SHAO L,HOWELL H,

Perinatal depression and birth outcomes in a healthy start project[J].Maternal and Child Health Journal,2011,15(3):401-409.

[2] VERREAULT N,DA COSTA D,MARCHAND A,

Rates and risk factors associated with depressive symptoms during pregnancy and with postpartum onset[J].Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology,2014,35(3):84-91.

[3] ALDERDICE F,LYNN F.Factor structure of the prenatal distress questionnaire[J].Midwifery,2011,27(4):553-559.

[4] YALI A M,LOBEL M.Stress-resistance resources and coping in pregnancy[J].Anxiety,Stress,& Coping,2002,15(3):289-309.

[5] RICHTER J,BITTNER A,PETROWSKI K,

Effects of an early intervention on perceived stress and diurnal cortisol in pregnant women with elevated stress,anxiety,and depressive symptomatology[J].Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology,2012,33(4):162-170.

[6] FURBER C M,GARROD D,MALONEY E,

A qualitative study of mild to moderate psychological distress during pregnancy[J].International Journal of Nursing Studies,2009,46(5):669-677.

[7] LAVENDER V.Body image:change,dissatisfaction and disturbance in:mental health in pregnancy and childbirth(ed Price,S.)[M].Edinburgh:Churchill Livingstone,2007:123-146.

[8] ALDER J,FINK N,BITZER J,

Depression and anxiety during pregnancy:a risk factor for obstetric,fetal and neonatal outcome? A critical review of the literature[J].The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine,2007,20(3):189-209.

[9] POP V J,POMMER A M,POP-PURCELEANU M,

Development of the Tilburg Pregnancy Distress Scale:the TPDS[J].BMC Pregnancy and Childbirth,2011,11:80.

[11] VOLPATO L K,SIQUEIRA D C,NUNES R D,

Transcultural adaptation and validation of the Tilburg Pregnancy Distress Scale(TPDS) in the Brazilian cultural context[J].Midwifery,2019,75:97-102.

[12] ZIMET G D,DAHLEM N W,ZIMET S G,

The Multidimensional Scale of Perceived Social Support[J].Journal of Personality Assessment,1988,52(1):30-41.

[13] 汪向东.心理卫生评定量表手册[J].中国心理卫生杂志,1999(增订版):131-133.

[14] 陈媛,马红梅,陈梓,等.感知社会支持量表在慢性病老年人中的信效度分析[J].护理学报,2018,25(18):5-8.

[15] BOEKHORST M G B M,BEERTHUIZEN A,VAN SON M,

Psychometric aspects of the Tilburg Pregnancy Distress Scale:data from the HAPPY study[J].Archives of Women′s Mental Health,2020,23(2):215-219.

[16] ÇAPIK A,PASINLIOGLU T.Validity and reliability study of the Tilburg Pregnancy Distress Scale into Turkish[J].Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing,2015,22(4):260-269.

[17] BLACKMORE E R,GUSTAFSSON H,GILCHRIST M,

Pregnancy-related anxiety:evidence of distinct clinical significance from a prospective longitudinal study[J].Journal of Affective Disorders,2016,197:251-258.

[18] HUIZINK A C,DELFORTERIE M J,SCHEININ N M,

Adaption of pregnancy anxiety questionnaire-revised for all pregnant women regardless of parity:PRAQ-R2[J].Archives of Women′s Mental Health,2016,19(1):125-132.

[19] PHOOSUWAN N,ERIKSSON L,LUNDBERG P C.Antenatal depressive symptoms during late pregnancy among women in a north-eastern province of Thailand:prevalence and associated factors[J].Asian Journal of Psychiatry,2018,36:102-107.

[20] 程鑫.二胎背景下孕产妇及丈夫围产期抑郁现状及影响因素[D].北京:北京协和医学院,2020.

[21] COLL C V N,DA SILVEIRA M F,BASSANI D G,

Antenatal depressive symptoms among pregnant women:evidence from a Southern Brazilian population-based cohort study[J].Journal of Affective Disorders,2017,209:140-146.

[22] BIAGGI A,CONROY S,PAWLBY S,

Identifying the women at risk of antenatal anxiety and depression:a systematic review[J].Journal of Affective Disorders,2016,191:62-77.

[23] ABAJOBIR A A,MARAVILLA J C,ALATI R,

A systematic review and Meta-analysis of the association between unintended pregnancy and perinatal depression[J].Journal of Affective Disorders,2016,192:56-63.

[24] BAHK J,YUN S C,KIM Y M,

Impact of unintended pregnancy on maternal mental health:a causal analysis using follow up data of the Panel Study on Korean Children(PSKC)[J].BMC Pregnancy and Childbirth,2015,15:85.

[25] SURKAN P J,STROBINO D M,MEHRA S,

Unintended pregnancy is a risk factor for depressive symptoms among socio-economically disadvantaged women in rural Bangladesh[J].BMC Pregnancy and Childbirth,2018,18(1):490.

[26] 吴月红.孕产妇焦虑抑郁情绪现状及围生期个性化阶段性护理干预研究[D].合肥:安徽医科大学,2012.

[27] 罗鑫宇,焦国硕,修莉芸,等.孕期生活事件、社会支持与孕妇心理健康和幸福感的关系[J].中国健康心理学杂志,2020,28(12):1761-1766.