巍巍豪情天下心——《短歌行》微专题教学

孙艳

【教学理念】

《普通高中语文课程标准(2017年版)》提出了“学习任务群”的概念,以18 个“学习任务群”支撑起高中语文学习,但随之产生的问题是任务过重和单篇课文的教学任务不清晰,风靡当下的大单元学习体系庞大复杂,容易忽视单篇课文,但“任何一篇课文都有不可忽视的个体功能”[1],统编教材只在单元导语、学习提示和单元学习任务中提及相关学习目标,由此,单篇课文教学需要在这三者中提炼教学要点。微专题是专题学习的小微化,它具有短、平、快的特点,符合精准教学的理念,能聚焦学习目标、通过任务驱动学生的深度学习,最终达到“一课一得”[2]。现梳理《短歌行》的教学要点,开发以“巍巍豪情天下心”为主题的微专题教学,此微专题包括根据文本的表层结构和深层结构设置的三大任务:品酒之味、察人之思、观天下之心。由酒及忧,由忧及志,由志观人,最终展现曹操的巍巍豪情与天下之志。

【教材分析】

此单元为“文学阅读与写作”任务群,选择了魏晋南北朝至唐宋期间著名文人的经典诗词作品,阅读任务为感受作品特质、感受诗人精神、学会鉴赏方法,写作任务为学写文学短评。故《短歌行》在此单元中承担的教学任务可设计为感受曹操的精神世界、欣赏曹诗的艺术魅力、选定切口评论曹操的诗作。以《短歌行》为切入口,向学生展示建安文学慷慨豪气、自由通脱的特质,从一篇到一类,从一人到一个时代,通过教学发挥教科书的最大价值。

【文本分析】

《短歌行》是曹操的代表作之一。此诗的创作时间存疑,一般认为是建安十五年左右,可以理解为在天下局势未定、战马长矛之时,曹操心生忧虑,从渺小的个体生命联想到伟大的群体理想,足见其胸襟之广阔,境界之高远。“借酒消愁”是古代文人志士的惯常行径,但曹操不同,他并没有局限在“忧”中,而是走出被世事束缚的个体情感,走向永恒的生命追求。他本身就是出色的政治家、军事家,“以诗言志”在《短歌行》中达到了主体与客体的高度统一,是他个体意志的真切流露,亦是曹公的四言诗与《诗经》的不同之处,曹公不为歌而歌,而是为自我而歌,特殊的身份赋予他“天下归心”的可能性,这是大多数文人志士无法达到的境界。本诗的艺术手法也颇值得咀嚼品味,《短歌行》抛弃了《诗经》四言的复沓,每一句都有独属的含义,最终指向诗歌核心,意蕴越来越深,情感越来越广博。曹操创造性地化用《诗经》的典故,使《短歌行》的比兴有了耐人寻味的诗学意味。简言之,《短歌行》的艺术价值和人文价值都是空前独特的。

【学情分析】

高一的学生已初步接触了曹操的文学作品,如《步出夏门行》中的节选文或《三国演义》等,但他们对曹操的诗风及在四言诗上的建树知之甚少,缺乏系统的思考与探究。还有部分学生对曹操的认知停留在浅层的“奸臣”层面,并未认识到曹操作为一个文学家的才质与身为政治家的豪情与抱负。

【课前准备】

1.学生回顾《观沧海》与《龟虽寿》。

2.自由朗读,细看课文注释,读准“衿”“掇”“讌”“哺”等字。

3.课前浏览曹操的“求贤三令”:《求贤令》《敕有司取士勿废偏短令》《举贤勿拘品行令》。

【教学重点】

因声求气,通过把握节奏和声韵感知曹诗的简约通脱,在反复诵读中体会曹操的精神世界,并在学习用典、比兴的过程中感受曹操的现实主义倾向和独特创造力。

【教学难点】

在探究曹操之“忧”的过程中深度感知他对人才的态度和他的天下之心,进而理解他的生命意志和人格理想。

【教学方法】

诵读法,点拨法,评点法。

【教学课时】

1课时。

【教学过程】

一、导入

(屏显《精列》《秋胡行》其二)

意图:以《曹操集》中哀叹时光短暂、生命有尽的诗句引出《短歌行》的开篇。

二、品读

任务一:品酒之味

1.缘酒品忧,感受“一切酒语皆情语”。

①自由诵读,酒为何味,说说“忧”在何处。

预设:一忧时光流逝、人生苦短;二忧贤才难得;三忧天下未定、壮志未酬。

②个人分享,酒之万千况味。

预设:范仲淹的“酒入愁肠,化作相思泪”;李白的“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”等。

③“酒能载忧,亦能覆忧”:曹操是否一忧到底?

预设:在诵读中梳理曹操情感的深化,由忧愁到“享忧”、“用忧”,从忧愁之思到慷慨之气。

2.因声求气,通过《短歌行》的节奏和声韵感受其简约通脱的特点。

预设:比如“对酒/当歌,人生/几何!譬如/朝露,去日/苦多”这一节声韵短促,较为凄厉,引出“苦”与“忧”。

小结:全篇节奏简明,大多两字一断,声韵随情感而变,字字直抒胸臆,通达活脱。入声韵在“明明/如月,何时/可掇?忧/从中来,不可/断绝”其余皆为平声韵,这四句突出了忧愁的不可捉摸与不可断绝,如明月般常在。

任务二:察人之思

1.思贤才:认识此诗用典、比兴的艺术手法和价值。

①识典故:青青子衿,悠悠我心。

(屏显《诗经·郑风·子衿》)

预设:“青青子衿”有三层含义,一是“青衿”为学子之服,二为“青青”可形容品质,三则“悠悠”表程度之深,三者合二为一,点明曹公极度渴慕有美好品行的读书人,即贤士。

②识典故:呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

(屏显《诗经·小雅·鹿鸣》)

预设:主人与宾客的关系不只停留在表层的主与客,而是上升为纯粹的、美好的、平等的、融洽的人与人之间的真情。

③识典故:山不厌高,海不厌深。

(屏显“海不辞水……故能成其圣。”《管子·形势解》)

预设:明主希望以贤能的人来治理天下、成就伟业,明主爱贤人,贤人爱明主,人与人之间友爱平等,以一爱众得到的反馈是以众爱众。

④识典故:周公吐哺。

(屏显“成王封伯禽于鲁。周公诫之曰:‘往矣……,犹恐失天下之士。’”《韩诗外传》卷三)

预设:曹操仰慕周公的才能、品行与伟业,希望效仿他来求得天下之才,成清明之政治,这是他政治宏图与人格理想的双重体现。

⑤继承与创造:探究曹操在用典与比兴上的建树。

(屏显钟惺之语“四言至此……而毕竟一毫不似,其妙难言。”《古诗归》卷七)

预设:以简练的四句《诗经》之言承载了《诗经·郑风·子衿》与《诗经·小雅·鹿鸣》所有的含义,并在此基础上抒发了自己的情感,寄托了自己的理想。在用典上,曹操以“青青子衿”发慕才之思,扩大了原句的格调;以“呦呦鹿鸣”表现明主与贤才之间的关系,深化了平等、和谐、友爱之情。在比兴上,“青青子衿”句自然引出思才,“呦呦鹿鸣”句承后表明对贤才的态度,可谓意蕴深远,浑然天成。

深化:学生联系课前阅读的“求贤三令”,再度体会曹操的求贤若渴之心。

2.思旧人:谈谈“心念旧恩”。

邀请学生谈谈曹操与他的谋士或教师分享《与荀彧书追伤郭嘉》。

任务三:观天下之心

1.政治宏图:观眼中的天下与心中的天下。

(屏显《蒿里行》《对酒》)

预设:眼中的天下军阀混乱、民不聊生,曹操以写实的手法寄予黎民百姓深深的同情。心中的天下全然是一番太平盛世的景象:百姓各有其所,安居乐业,奉行美德;君主贤明,臣子尽忠;人人平等,友好相处;驰骋天地,自由自在。

2.人格意志:观人格理想与生命意志。

(屏显谭元春之语“少小时读之……至细,至厚,至奇。英雄骚雅,可以验后人心眼。”《古诗归》卷七)

①学生梳理文本意脉,感受丰厚意蕴。

预设:开篇为个体生命的忧愁,结尾为政治宏图,中间抒发对人的观照,包括人与人之间的友情、百姓的现实处境等。最特别的还是写出了曹操个人的生命意志与人格理想。

②独立意志、生命意志:突破个体与独立意志。

预设:曹操突破了个体生命的局限与各种情感,直接抒发对生命最强姿态的向往,虽年过半百,他仍想发挥生命的最大价值;《诗经》因歌或舞而言,《短歌行》因自我而言,这是种非常独立的生命意志,曹操的意志是以现实为基础的,并拥有实现的可能性。

③人格理想:以一爱众与周公之姿。

预设:曹操在《短歌行》中抒发的人格理想是很高的,不是单一地求取贤才,而是上升到人与人之间的关系,这种关系是温和美好的,曹公愿爱天下之百姓,使天下百姓心有所归;他愿成为周公那样的人,不辞辛劳,以一身挡天下之事,我们要以审美的态度来看待他的人格理想,才能感受其至善至美之处。

三、布置作业

任务:学生从前人的评论中择取1-2 个关键词(关键词已标黑),针对《短歌行》写作500字左右的短评,目的是加强自身对曹操诗风的感受,注意叙议结合,可结合曹操的其他诗集。

(出示刘勰在《文心雕龙·时序》、钟嵘在《诗品》、鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中对《短歌行》的评价,如“慷慨、志深、笔长、梗概、多气、古直、悲凉、清峻,通脱”等。)

设计理念:契合统编普通高中教科书语文必修上册第三单元的单元学习任务三“学写文学短评”,由于本设计将《短歌行》教学作为该单元教学的开端,故降低了相关要求,以求循序渐进之效。

四、课堂收尾

教师播放《短歌行》歌曲,学生聆听、感受,最后一起朗读全诗,注意读出曹操的慷慨豪情。

五、课后拓展

兴趣阅读:同作乐府旧题《短歌行》,李白极言人生苦短,但他的人生取向与曹操一致吗?

设计理念:为学有余力和学有兴趣的学生提供额外阅读材料,并且有意勾连《短歌行》之后的《归园田居(其一)》,意在引导学生认识并思索不同的人生取向。

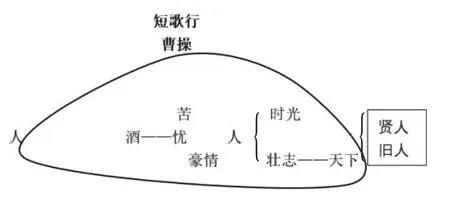

【板书设计】

【设计反思】

若就诗教诗,《短歌行》的教学任务能很好完成,但通过这样一首经典之作展示出整个建安文学的风貌是有难度的,原本设想在微专题中嵌入曹植、曹丕和建安七子的诗文,但由于课时限制而未能实现,这就关乎到教学目标的设定和教学内容的选择,既然以“巍巍豪情天下心”作为教学主题,就应把这个点上透、上深。只能说以《短歌行》为点,尽量地展现建安文学的特质,最好能激发学生课后自主阅读的兴趣,主动传承中华优秀传统文化,这也是此单元的教学意图之一。《短歌行》的修辞手法和情感表达都是确定的教学内容,本设计也突出了此诗用典比兴的独创性,以及在了解曹操政治宏图的同时加深对其人格理想的感悟,但在实际教学中未能深入透彻。另外,本设计的任务略多,需要明确任务的主次,再进行有针对性的教学。

注释:

[1]程翔:《对“学习任务群”的几点思考》,《语文建设》,2021年第11 期,第74 页。

[2]褚树荣、时剑波等:《寻找另一种可能:关于微专题教学的对话》,《语文教学通讯》,2021年第Z1期,第6页。