说物·明史·寄情·育人——《人民英雄永垂不朽——瞻仰首都人民英雄纪念碑》教学设计

赖欢

【教材分析】

一、教学理念

《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称“课标”)中指出,语文课程是一门工具性与人文性兼具的课程,有着多重功能和奠基作用,在九年义务教育中具有不可替代的优势和地位。事实上,语文学科的基础性质内在地决定了其在育人层面所具有的多重功能,这种复杂性与多维性主要表现为三个方面:其一,语文课程具有工具性的特点,其对于培养学生的语言文字运用能力、提高学生的批判性思维能力具有重要意义,是一门以听、说、读、写为课程基本目标的致力于发展学生智性思维的基础性课程;其二,语文作为一门具有人文性特点的课程,其最高阶段是文学教育,因而语文教材中的选文也就必然有文学性,具有文质兼美的优点。这就要求教师要在语文教育教学实践中有效落实审美教育的理念和要求,充分彰显出语文课程的文学性,上出语文课应有的“语文味”,着眼于学生审美鉴赏能力和文化创新能力的提升;其三,语文是一门蕴含着丰富的思政教育元素的课程,其在注重学生知识训练和情感体验的同时强调对其思想、精神层面的熏陶和引导,是实施课程思政的重要路径。所谓“课程思政”,即依托各类课程对学生进行思想政治教育,以期在知识传授、能力培养的基础上,注重价值引导,落实立德树人的根本任务。语文教材中的思政元素以不同形式体现在诸多课文中,学生在学习时不仅可以获得语文知识的积累,更能够从中得到精神的洗礼,丰富、充盈自己的内在心灵世界,强化自己的生命体验,进而树立正确合理的世界观、人生观和价值观,达成培养德智体美劳全面发展的自由完整的人的育人目标,而这正好与教育立德树人的根本要求高度契合,体现出语文课程在新时代中所具有的“课程思政”功能。正如“课标”所指出的:“语文课程对继承和弘扬中华民族优秀文化传统和革命传统,增强民族文化认同感(意义显豁)”,部编本语文教材在内容的选择、主题的编排等方面高度因应了这一时代性的人才培养要求,将学生语文知识素养的积累、关键能力的提升、必备品格的培养与思想政治教育宗旨、目标相衔接,在具体的语文教学实践中实现知识传授、审美教育与德性培育的有机统一。

基于此,语文教育教学应当以立德树人为根本任务,以培元铸魂为基本目标,遵循个体生命发展的客观规律与本质属性,建构起具有生命温度、灵魂深度、德性高度的洋溢着文学味的语文课堂。于此而言,在教育教学中,语文教师首先要对文本进行深入、精当而合理的解读,进而其充分转换为有效的育人资源,促进每一个受教育个体的生命发展与精神成长。而这在现代科学与信息技术迅猛发展的当今时代显得尤为重要,能够帮助学生在其基本价值观念形成的关键时期里学会自觉地抵御外界的不良信息和诱惑,塑造良好的品德观念与思想情操,树立成为能够担负起中华民族伟大复兴重任的时代新人的理想信念与人生目标。

二、单元意识

《人民英雄永垂不朽——瞻仰首都人民英雄纪念碑》与《中国石拱桥》《苏州园林》《蝉》《梦回繁华》一同被编排在统编本语文教材八年级上册第五单元的“阅读”版块里,这一单元的五篇课文在体裁上均为说明文。从内容上看,本单元不仅设置了“阅读”版块,还同时设有“写作”“口语交际”与“名著导读”版块。事实上,这正好体现了部编本语文教材在编订时所遵循的“人文主题”与“语文要素”双线组元的基本原则,表现出对于听、说、读、写四位一体的语文课堂教学模式的价值追求。其中,“人文主题”侧重于引导学生优化日常的生命体验,培养良好的审美情趣,树立坚定的理想信念,增强民族文化自信;“语文要素”则强调对基本的语文知识、必备的语文能力、适当的学习策略等的学习与训练。譬如本单元中“了解中国的历史、筑牢思想之基、发现自然的奥秘、激发探索的兴趣”等为人文主题,是贯穿单元教学的显在线索,而掌握说明文写作方法、学会复述与转述等则是本单元基本的语文要素。

由此可见,该单元的编排既彰显了中华民族伟大复兴的时代使命,又遵循了个体生命成长的客观规律,体现了语文课程的特点,夯实了语文的学科价值。因此,教师在教学时,要立足课程视野,以义务教育根本目标和新教材编排要求为纲,以教学单元为基本单位,从整体出发整合教学资源,精准定位教学方向。而对于课文《人民英雄永垂不朽——瞻仰首都人民英雄纪念碑》的教学,则要以事启人、以情感人、以文化人、以美育人的方式,由对说明对象基本属性与特点的分析深入到学生的生命教育、德性培育层面,深刻把握语文课文中的思政教育元素,全方位落实语文学科育人的根本要求。

三、文本解读

从概念的界定上看,说明文是一种以说明为主的文章体裁,是对客观事物作出说明或者对抽象事理进行概述,使读者对该事物的外在形态、构造特点以及形成原因等情况有所认知和了解。在类型上,具体可以分为事物说明文、事理说明文、平实说明文、生动说明文、自然科学说明文和社会科学说明文。显然,《人民英雄永垂不朽——瞻仰首都人民英雄纪念碑》是一篇典型的以说明事物为主要写作目的,辅之以情感抒发与渗透的事物说明文。从言语内容上看,其对首都人民英雄纪念碑的形状、构造、性质、成因等进行了客观而准确的说明;从言语形式上看,其体现了“说明事物要抓住特征”的写作要求,具有语言的准确性、说明的生动性和内容的严密性特点。因此,关注课文的文体形式,培养学生的文体意识和文体思维,是教学这篇说明文的重要内容。对于这篇课文而言,从作者的描述中体会人民英雄纪念碑的外观形态、内在构造以及整体风格特点是最为基本的学习目标;在此基础上,总结概括出说明文所具有的共同特点,并提炼说明文写作的方法、要点则是更高一级的要求。但总的来看,对于文本本身语言形式、言语特点的分析仍旧属于语文核心素养中的“语文建构与运用”“思维发展与提升”的层面;更为重要的是,要深入文本内核,剖析、挖掘其中所蕴含的审美教育质素与思想政治教育元素,从根本上提升课堂教学的深度和广度,在单篇课文的教学中充分体现出语文学科、语文课程对于生命个体格局、视野、信仰、审美等方面的培养,而这些正是超越于一般意义上的说明文教学的新的生长点。

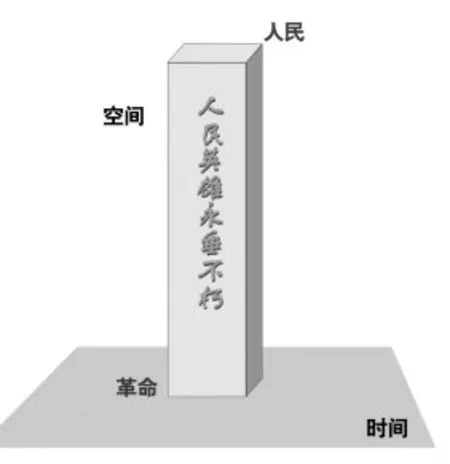

当然,在这篇课文中贯彻落实审美教育与思政教育并非无源之水,这与课文的内容、性质直接相关。《人民英雄永垂不朽——瞻仰首都人民英雄纪念碑》是新闻记者周定舫于1958年4月23日发表于《人民日报》的一篇文章,是其在瞻仰首都人民英雄纪念碑后写下的参观游记。课文以时间和空间相交错的方式进行架构,在对人民英雄纪念碑进行精准介绍的同时,热情歌颂了革命先烈永垂不朽的丰功伟绩,抒写了后代人民对于革命英雄的深切感激、怀念与无限的崇敬之情,同时激励了当代中华民族儿女继往开来,为社会主义事业持续奋斗。因此,除说明文所具有的基本属性之外,课文的另一显著特点正在于情感的浓烈与饱满及其所展现的中国革命斗争历史的艰苦与波澜。基于此,教学本篇课文,要从语言文字层面进入到文学文章层面,最终抵达文化与审美层面,实现教学的阶梯化、层级化,充分发挥文本内容所具有的思想教育、德性培育的功能,使学生深刻体悟为中华民族发展所牺牲奉献的革命英雄身上所闪耀着的生命光芒,进而将这种情感体验升华为生命前行的积极动力,并在今后生活和学习中继承发扬伟大的民族革命传统,为中华民族伟大复兴作出应有贡献。

【教学目标】

1.了解人民英雄纪念碑的基本概况,领会作者所抒发的主要情感。

2.掌握说明文的文体特点与写作要点,学习时间顺序与空间顺序相结合的写作方法。

3.在教学中渗透革命传统教育,使学生深刻了解中国革命的艰苦历程与人民英雄的光辉伟绩,感知革命者的崇高人格与奉献精神,理解“伟大人民英雄永垂不朽”的深层含义,引导其在今后生活与学习中奋勇向前。

【教学重点】

理解、掌握说明文的文体特点,把握时间顺序与空间顺序相结合的说明方法。

【教学难点】

深化学生对中国革命历程的了解,培养其对人民革命英雄的景仰之情,引导其继承和发扬伟大的革命传统,树立坚定理想信念,增强民族文化自信。

【教学课时】

2课时。

【教学方法】

朗读法、提问法、合作探究法、启发诱导法,等。

【教学过程】

一、旧学激趣,导入新课

师:同学们,2021年是一个特别的年份,是伟大的中国共产党成立一百周年纪念。中国共产党一经诞生,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。在它的带领下,中华民族赢得了反帝反封建革命的全面胜利,实现了民族解放,人民生活也走向了自由、民主、富强。说到这个话题,请同学们回忆一下,在我们曾经学过的课文中,有哪些是以反映中国革命历史、歌颂英雄人物为主题的呢?

预设:《人民解放军百万大军横渡长江》《朱德的扁担》《为人民服务》《狼牙山五壮士》等。

师:很好,同学们都能够积极联系所学知识进行回答。其实,就在本册教材第一单元,我们学习了一篇由革命领袖毛泽东创作的《人民解放军百万大军横渡长江》,从中感受到人民解放军英勇的气概与无畏的精神。今天,我们将再次进入中国革命的历史场域中,跟随新闻记者周定舫的脚步,一起来瞻仰为缅怀伟大的革命英雄而建造的首都人民英雄纪念碑。

二、解题知意,整体感知

(一)识字正音,朗读课文

1.根据课文提示,给下列加点字词标注正确读音。

屏显:

瞻仰(zhān yǎng) 矗立(chù) 奠基(diàn) 砌墙(qì)

镏金(liú) 上溯(sù) 五卅(sà) 重幔(màn) 庑殿顶(wǔ)

天堑(qiàn) 镶嵌(xiāng qiàn) 发髻(jì)

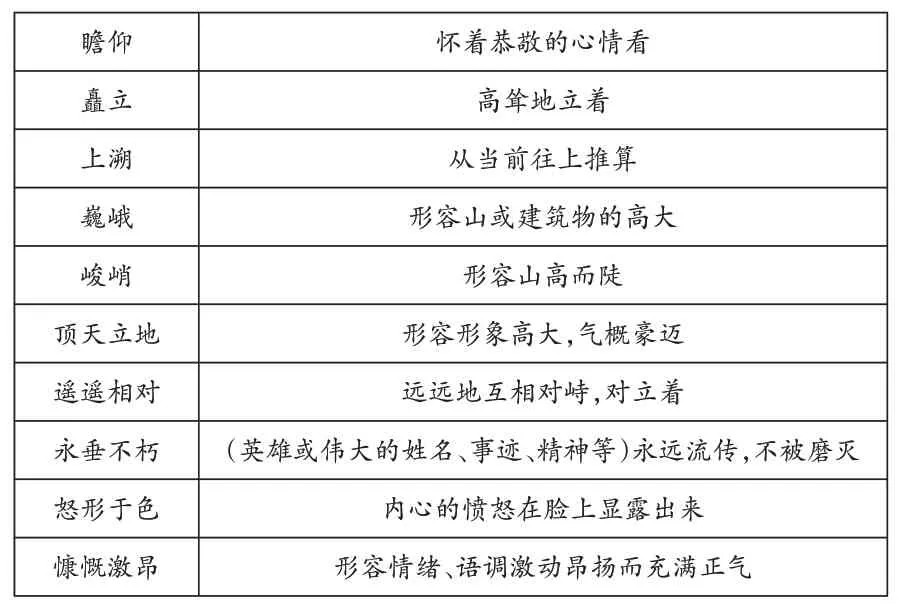

2.借助相关工具书,解释下列词义。

屏显:

瞻仰矗立上溯巍峨峻峭顶天立地遥遥相对永垂不朽怒形于色慷慨激昂怀着恭敬的心情看高耸地立着从当前往上推算形容山或建筑物的高大形容山高而陡形容形象高大,气概豪迈远远地互相对峙,对立着(英雄或伟大的姓名、事迹、精神等)永远流传,不被磨灭内心的愤怒在脸上显露出来形容情绪、语调激动昂扬而充满正气

3.根据注音和释义,有感情地朗读整篇课文,注意朗读的速度与节奏,尽可能读得准确、读出味道。

(二)知识链接,初掌文意

1.根据学生课前预习情况,在总结其预习时所整理、收集的相关资料基础上,进一步补充与课文学习相关的材料,主要包括说明文文体常识的回顾与相关背景的补充介绍。

(1)说明文常识

常见的说明顺序:时间、空间、逻辑顺序。

常见的说明方法:列数字、打比方、举例子、作比较、下定义、作诠释等。

说明文的基本特点:语言的准确性、说明的生动性、内容的科学性和逻辑的严密性。

(2)课文相关知识

首都人民英雄纪念碑是为纪念在1840 至1949年间为中国革命斗争英勇牺牲的人民英雄而建立的巨大石碑,其耸立于北京天安门广场中央,位于北京城中轴线上,与天安门、正阳门、人民大会堂、国家博物馆形成了一个具有民族特色的、和谐一致的完整的建筑群。从1949年9月30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议作出兴建人民英雄纪念碑的决议,到1952年8月1日正式开工,再到1958年5月1日正式落成,历时近九年,是我国建造的最大的历史性丰碑。

2.划分层次,概括课文主要内容。

师:请同学们自由朗读课文,归纳课文主要内容,划分结构,并分别概括每部分的内容。

明确:课文通过对人民英雄纪念碑的介绍,歌颂了革命先烈的无私奉献,表达了对革命先烈的敬佩与怀念之情。在结构上可以划分为三个层次:第一层(第1 自然段),开门见山地描述了瞻仰纪念碑的心情和整体印象;第二层(第2 至10 自然段),对纪念碑的外在特点进行描写并依次介绍了绘制在四周的十幅浮雕形象及其含义;第三层(第11 自然段),抒发了瞻仰之后的内心感受。

3.回归主题,再次解题。

师:课文的正标题为“人民英雄永垂不朽”,但是在第二行还有副标题——“瞻仰首都人民英雄纪念碑”,为什么要这样设置?能否删去其中一个?

预设:两者分别是正、副标题,具有不同作用,不能删除。

明确:文章的正标题表明的是所要说明的对象,是对文章核心内容的提炼概括,而副标题则是对正标题的补充说明,起辅助效果。倘若删除其中一个,都会使课文内容和主题的凝练不够完整,也会使读者难以从标题中顺利捕捉课文的主旨大意。从内容上看,副标题中的动词短语“瞻仰”的使用进一步衬托出人民英雄永垂不朽的精神。

三、“说”人民英雄丰碑,“明”革命波澜历史

(一)赏丰碑雄姿,理说明顺序

师:在对课文主旨大意有大致把握的基础上,让我们再次进入课文,看看专业记者笔下的这座历史性丰碑有什么特点?可以适当结合教材里的插图进行思考。

预设:这座纪念碑具有巍峨、雄伟、庄严的形象特点。

师:作者又是如何对人民英雄纪念碑进行展开描述的?是否遵循了一定的规律?请勾画出关键字词。

预设:课文按照参观的方位顺序进行记叙的,从第2 自然段至第10 自然段可以体现出来。其中能够表明作者行踪的词语主要有:“从……走去”“越过……踏着……走到”“从……起往南转到……西面……来到……走下……离开”。

明确:说明文一般需要遵循一定的说明顺序或逻辑顺序进行写作。这篇课文最为显著的就是移步换形写作手法的使用,即随着作者所到之处的不同,事物的形象面貌也随之发生变化。作者在课文中发生了三次大的位移,分别为:第一次是在远处瞻仰,“未进入”天安门广场内;第二次是走到“台阶前”,从近处仔细瞻仰;第三次则是踏上“第二层平台”,近距离直观地进行瞻仰。而在第三次位移中,又包含了四次小的位移,依次从东到南再到西、北,向读者逐步呈现出人民英雄纪念碑的雄伟形象。

师:作者到了第二层平台上进行瞻仰之后,依次看到哪些内容?又是如何进行描写的呢?

预设:他看到了碑身周围的汉白玉栏杆、挺拔的碑身、高耸的碑心石、碑身两侧上部的花纹以及碑身四周的浮雕。因此,他所采用的是由下而上、从正面到背面的空间顺序。

师:既然作者遵循由下而上的空间顺序,碑身四周的浮雕为何要放在碑身上部花纹后面进行说明呢?这样处理是否显得杂乱?

明确:正如前面一个问题所分析到的,对纪念碑的描写在总体上按照由下而上、由低到高的顺序,这也与人们参观建筑物的习惯相吻合。课文主题是“人民英雄永垂不朽”,为了更好地表现人民英雄伟大的精神,作者才将碑身上部的花纹集中进行描述,而用相对独立的段落对碑身四周的浮雕进行集中说明,能够突出中国革命所经历的漫长而艰辛的道路以及先辈们为了民族解放而付出的沉重牺牲,进而更加深刻地表达作者对革命先烈的崇敬之情。

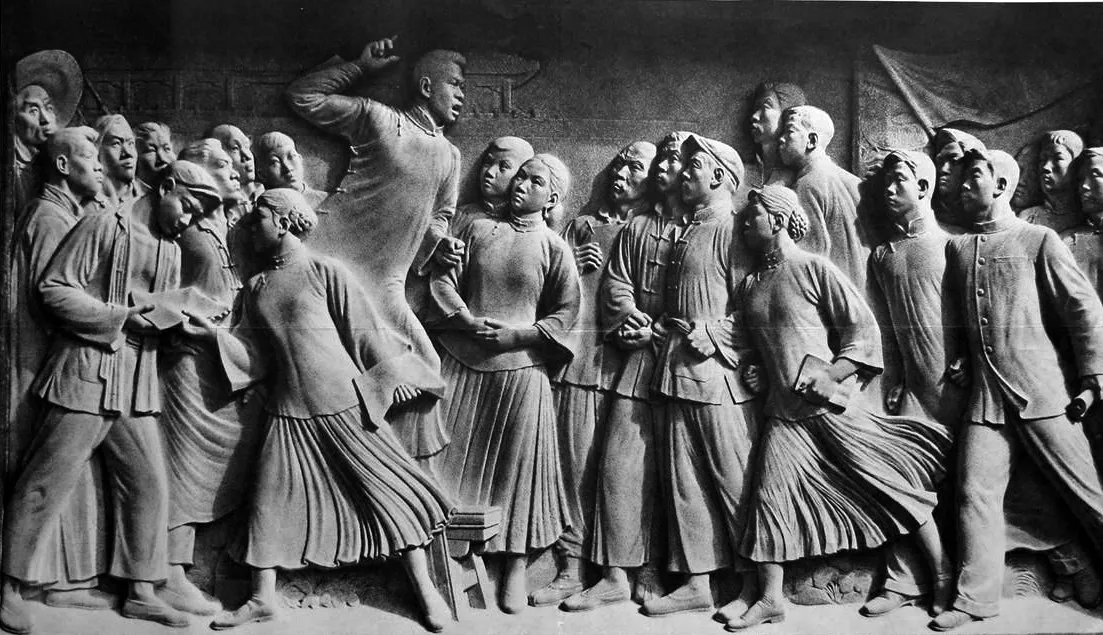

(二)绘百年画卷,书革命史诗

师:作者花了大量篇幅用来描写镶嵌在大碑座四周的十块汉白玉制成的大浮雕,在对浮雕进行瞻仰的过程中,作者看到了什么?又是如何对其进行描写的?

预设:作者首先对大碑座四周的浮雕进行总体描述,而后按着历史顺序,依次从东到北进行瞻仰,看到了人民英雄奋勇抗争、前赴后继的革命历史全景图。

明确:在这个问题中,教师不仅要引导学生发现被说明的事物,更要培养其整体意识,使其学会对具体的文本进行概括和总结,进一步发展学生的智性思维,强化语文能力的训练。具体而言,主要包括以下几点:1.列数字、作比较等说明方法的使用,能够使读者更加清晰直观地了解大碑座四周的形象、内容;2.十块浮雕按照参观方位的顺序加以说明,从碑身的东面到南面、西面、北面,这个顺序恰好与浮雕中呈现的重要历史事件的时间顺序相契合。从说明方法来看,作者采用的是时间与空间相交错的写作方式。方位词的变换能够引导学生在自己心中逐步建立起人民英雄纪念碑的立体坐标,而以时间顺序对中国革命历程加以呈现,则能帮助学生在心中同步树立为革命献身的人民英雄的立体形象。如是,不仅实现了说明顺序上的的时空统一,更是将人民英雄的伟岸形象与雄壮威武的纪念碑熔铸在一起,使纪念碑具有了生命的气息与力量。

师:具体到浮雕所描绘的内容上看,一共记述了哪些重大历史事件?为什么选择这些事件进行雕刻呢?

明确:大碑座四周的浮雕一共记述了八个历史事件,分别是:虎门销烟、金田起义、武昌起义、五四运动、五卅运动、八一南昌起义、敌后游击战、人民解放军横渡长江。从时间上看,这些历史事件分别贯穿了旧民主主义革命时期、新民主主义革命时期以及新民主主义革命时期中的解放战争时期;从性质上看,每一件都是人民英雄集体努力的成果,在中国历史上具有重大转折作用。值得注意的是,这十幅浮雕中最大的是居于北面的“胜利渡长江,解放全中国”,因为这是中国近代百年历史上规模最大、斗争最激烈的重大史实,也是纪念碑设计者的匠心所在。选取这八个典型事件,不仅能够突显出人民英雄不懈抗争所取得的光辉业绩,更能展现了中国革命历程的漫长与艰难,从而更好地彰显出人民英雄纪念碑所具有的纪念意义。

四、传红色精神传统,育“四有”时代新人

(一)品关键字词,悟深处妙意

师:课文标题和正文中反复出现“瞻仰”一词,为什么要使用这个词表达“看”的意思呢?

明确:“瞻仰”意为恭敬地看;“瞻”,形容往上或者往前看的动作。在整篇课文中,这个词语一共出现了5 次,分别位于标题和第1、2、7、11 自然段,可以说贯穿课文首尾,而这也侧面表达出作者对于为革命牺牲的英雄先辈的景仰与缅怀之情。

师:在课文首尾两段中的“瞻仰”表达的情感是相同的吗?如果不同,请谈谈区别在哪里。

明确:课文结尾中的“又一次瞻仰”是对开头的呼应,具有篇末点题的作用。在情感表达上,前者是对后者的感情的深化,“又”字并非机械地重复,而是将作者在参观人民英雄纪念碑后的崇敬心情再次表现出来,进一步凸显课文主题主旨。

师:纪念碑主体及其周身材料是用什么材料制成的?作者为什么要对其材料进行具体细致的介绍?

明确:建碑所采用的主要是坚硬的花岗石和洁白的汉白玉。花岗石是用花岗岩加工而成的石材,质地坚硬且色泽美丽;汉白玉是一种白色的大理石,质地致密。两者的属性特点象征着革命先辈英勇顽强、不畏艰难的奋斗精神,同时也寓意着纯净、纯然的革命初心与使命。

师:在碑身东西两侧上部刻着什么花纹?作者是怎样进行说明的?

明确:在课文第5 自然段,对碑身东西两侧上部的装饰图案进行说明。既刻有红星、松柏、旗帜,又有牡丹花、荷花、菊花组成的大花圈。红星、旗帜都是红色革命者的标志,而松柏则自古以来被誉为凌寒傲骨、四季常青的竹中君子,因此红星、旗帜和松柏组成的花纹象征着先烈精神万年长存。牡丹是“花中之王”,是富丽繁荣的象征;荷花又名莲花,有“出淤泥而不染”的高洁品性;菊花以其傲霜和耐寒的特性深受人们欢迎。因此,由这三者组成的花圈象征的是英雄高尚的品质与纯洁的精神。作者看似在状物,实际上却赋予其象征意义,进一步彰显了人民英雄的美好品质。

(二)感革命情怀,立鸿鹄壮志

师:齐读碑文,思考为何要把这些文字分为三个时间段而不合为一体进行表达呢?

明确:三段碑文分开进行描写,给人一种由近溯远的恢弘的历史在场感,使人如临其境,层次清晰,更能引发读者对于中国革命各个历史阶段的革命先烈的崇敬与怀念之情。

师:碑文中的“三年以来”“三十年以来”“一千八百四十年”分别具有什么深层含义?人民英雄纪念碑所纪念的又是哪些英雄?

明确:“三年以来”指的是1946 至1949年的解放战争时期;“三十年以来”指的是从1919年“五四爱国运动”到1949年新民主主义革命取得全面胜利这一时期;“一千八百四十年”指的是1840年第一次鸦片战争爆发,其标志着中国旧民主主义革命的开始。由此可见,人民英雄纪念碑纪念的是从旧民主主义革命到新民主主义革命以及解放战争时期,为了民族独立解放而英勇牺牲的人民英雄。值得注意的是,人民英雄并非独立的生命个体,而是群体性概念,这也与中国共产党所坚持的为人民服务的宗旨相呼应。

师:课文写道,“有毛主席题的‘人民英雄永垂不朽’八个镏金大字,闪闪发光”。这八个字真的会发光吗?作者为何要这样写?

明确:首先,在地理学意义上,每年6、7月份早上的太阳光从东北方向照射,下午则从西北方向照射,可以直接投射到朝北的建筑物上,因此在某些特殊时刻,朝北的人民英雄纪念碑确实会“发光”。其次,这八个字采用的是镏金的镀金方式,需要将金子溶于水银中,再涂抹于物体表面,因而使其具有“闪闪发光”的效果。最后也是最为重要的是,革命先烈的英勇气概与无畏精神在历史的长河中熠熠生辉、万世永存,革命精神将在新的历史时期持续生发光亮,因此在精神层面,这八个字具有“发光”的意义。

师:作为新时代青年,我们能够做些什么?如果要在纪念碑上补充新时代的人民英雄,你认为应该增加哪些群体?

明确:尽管革命先烈已经不在,但其精神具有恒久的力量,也必将激励着新一代青年继往开来、奋勇向前,续写中华民族繁荣灿烂的美好历史。因此,作为青年学子,我们要牢记英雄先辈不屈奋斗的革命历程,赓续革命精神传统,增强民族文化认同感,争做有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”时代新人。在新的时代征程中,各行各业都涌现出许多为大家舍小家、英勇无畏的新的人民英雄,他们是人民中的典型代表。尤其是自新冠肺炎疫情出现以来,广大医护人员、公安民警、基层干部以及普通百姓都为疫情常态化、平稳化作出了贡献,他们都是新时代的“人民英雄”。

五、作业布置

选择你所熟悉的一座具有历史纪念意义的建筑,尽可能实地探访,了解其形象特点及成因,并借鉴课文的写作方法将你的参观感受记录下来。

六、板书设计

【教学反思】

在长期的说明文教学实践之中,教师对于说明对象、顺序、方法等知识层面的侧重也在一定程度上使说明文教学陷入了一种相对单一、狭隘的教学模式中。与记叙文、诗歌等文体进行比较,说明文教学的机械化、刻板化特点显得尤为突出。究其原因,主要表现为两个方面:其一,教师对说明文的性质、特点没有准确合理的认知,将其语言逻辑的缜密性与内容的科学性与“枯燥乏味”关联起来,缺乏对说明文文体之美的挖掘;其二,教师自身教学观念的固化,对于教育的元问题即培养什么人、为何培养人、如何培养人的问题的理解有失偏颇,知识化教育理念和智性教育思维占据教育教学活动的主导地位。

为此,笔者有意识地挖掘文本中的思政元素和文化价值,以“说物—明史—寄情—育人”为基本路径来展开教学,促进语文核心素养培养与革命文化传统浸润之间的双向互动,使语文课不仅能够散发出浓郁的语文味,更具有思想的深度和广度,从而有效落实立德树人的根本任务。尽管教学有法,但教无定法,贵在得法,只有对教育发展的元问题有所确认,对语文学科的育人价值有所把握,才能在语文教育教学中拨云散雾、盼得春来。