笑与不笑中透玄机——《刘姥姥进大观园》教学设计

周颖

【教材分析】

《刘姥姥进大观园》是部编教材九年级上册第六单元的第四篇课文。此单元以“人物百态”为人文主题,选文来自明清时期经典长篇小说中的精彩片段,旨在引领学生在阅读中把握小说叙事线索,赏析不同人物形象与性格,认识古代白话小说的艺术特点,从而完成由读懂这一篇到阅读这一本的整本书阅读任务。《红楼梦》是中国古代四大名著之一,亦是饱含深厚文化意蕴的文学文本。其纷繁复杂的人物关系、晦涩的语言令人望而却步。对于九年级的学生而言,以情节性颇强的内容选段和特殊化人物形象作为阅读学习的开始,难度适中。教师在教学过程中需要考虑呈现拓展文段,丰富教材文本内容,构建完整的深度语文阅读课堂。

阅读提示中指出,刘姥姥虽然不是《红楼梦》中的主要人物,却是塑造最成功的形象之一,其语言、动作极具个性。回顾此单元人文主题——人物百态,阅读教学应从人物行为语言入手,把握形象特征。通过特定人物视角,视大观园各处,观荣国府人物群像,揣摩性格差异。教学中应突破节选章回的教材文本限制,创设整本书阅读的情境,使学生从整体上把握刘姥姥这一人物的贯穿全文性以及与贾府兴衰的密切联系。联系《红楼梦》全篇,刘姥姥三进荣国府,第一次在小说的第六回,刘姥姥带着孙子板儿前来求救济;第二次在第三十九回至四十二回,刘姥姥带着些瓜果蔬菜二进贾府,被贾母留下作伴,其言行鄙俗逗得众人欢笑;第三次在第一百一十三回,听闻贾母去世,探望凤姐受托照顾巧姐。课文则摘自第二次进荣国府中最为精彩部分,第四十回——“史太君两宴大观园,金鸳鸯三宣牙牌令”。在这一回中,众人齐聚大观园,“局外人”刘姥姥游览大观园,从沁芳亭至潇湘馆,又一路至秋爽斋用膳。席间刘姥姥又成为王熙凤与鸳鸯二人所设闹剧的“局内人”,博得贾府众人齐欢笑。代表“俗”与“谐”的刘姥姥同大观园的“雅”与“庄”之间产生的强烈冲突张力消融于欢笑声之中。

作为一篇自读课文,本篇课文教学定位是承接教读课文、延伸课外阅读、检验自学能力。在实际的阅读教学中强调学生的生成性理解与阅读方法的充分应用。教师需给予学生足够的思考空间,要求学生自主阅读,自由表达。学生课前借助教材所设旁批自行梳理情节,课堂教学中围绕这一场笑剧展开讨论,析笑剧主角——刘姥姥的言行举止,晓因何而笑;辨众人各异笑态,晓如何笑,探各人之性格;从笑与不笑中把握雅与俗相互碰撞的深层意蕴。同时,教学中要突破节选文段的空间限制,以丰富的相关原著内容加以补充,丰满刘姥姥等人物的形象。

【教学目标】

1.借助旁批梳理“笑剧”情节;

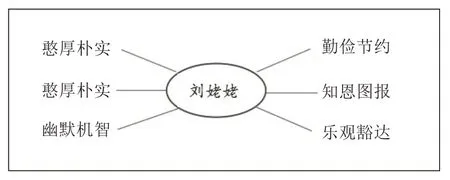

2.勾画刘姥姥言行,把握其人物形象;

3.理解笑与不笑中庄与谐、雅与俗的审美张力;

4.体会笑剧意义,感悟作者思想情感;

【教学重点】

对刘姥姥形象的全面把握。

【教学难点】

理解笑剧背后雅与俗的冲突与消解。

【教学课时】

2课时。

【教学方法】

自读法、合作探究法。

【教学过程】

一、歇后语导入

同学们,说起“刘姥姥进大观园”这一句歇后语的谜面,大家会想起什么谜底呢?

(屏显)

刘姥姥进大观园——满载而归/眼花缭乱/洋相百出/看花了眼/少见多怪/大开眼界

一句“刘姥姥进大观园”的歇后语竟有如此之多的注释。今天,就让我们一起走进《红楼梦》第四十回节选文段,去看看曹雪芹笔下这一位“小”人物如何作“大”文章。

简要介绍作者。

(屏显)

曹雪芹(约1715年-约1763),名沾,字梦阮,号雪芹,又号芹溪、芹圃,中国古典名著《红楼梦》作者,祖籍辽宁铁岭,生于江宁(今南京),曹雪芹出身清代内务府正白旗包衣世家,他是江宁织造曹寅之孙,曹顒之子(一说曹頫之子)。曹雪芹素性放达,爱好广泛,对金石、诗书、绘画、园林、中医、织补、工艺、饮食等均有所研究。他以坚韧不拔的毅力,历经多年艰辛,终于创作出极具思想性、艺术性的伟大作品——《红楼梦》。《红楼梦》是他“披阅十载,增删五次”“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”的产物。可惜,在他生前,全书没有完稿(也有人认为已经写完,但80 回后的内容散佚了)。今传《红楼梦》120 回本,其中前80 回出于他的手笔,后40回则为高鹗所续。

(展示影视资料《曹雪芹与红楼梦》,把握其身世及创作来源。)

二、以人物为线索,串联“闹剧”情节

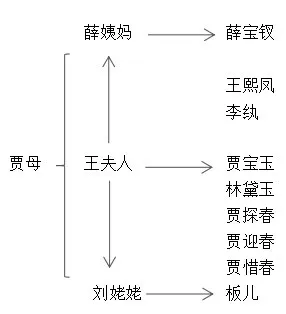

1.根据课前自读,理清人物关系。

2.此文虽节选于小说第四十回,但条理清晰结构完整。结合课下注释及旁批梳理内容并尝试用自己的话概括故事内容并划分文章结构。

故事内容:刘姥姥随着贾母一行人游览大观园,为讨得贾母欢心,王熙凤与鸳鸯以刘姥姥为“清客”设计一场闹剧,刘姥姥粗鄙的言行逗得众人笑得失了态。

文章结构:

起因:贾母留刘姥姥相伴。

经过、高潮:王熙凤与鸳鸯捉弄刘姥姥——刘姥姥逗笑大观园众人。

结尾:三人用膳相告原因。

3.明确故事内容后,以主语+谓语短语形式更加简洁地概括角色分工。

参考:

(1)王熙凤和鸳鸯设计一出好戏。

(依据:凤姐一边递眼色与鸳鸯,鸳鸯便忙拉刘姥姥出去,悄悄地嘱咐了刘姥姥一席话,又说:“这是我们家的规矩,要错了,我们就笑话呢。”)

(2)刘姥姥“闹笑话”——刘姥姥“心甘情愿被戏耍”——刘姥姥“上演一出好戏”——刘姥姥“开眼界”。

(3)贾母等人被逗笑。

4.抓住悬念,填补空白。

生:鸳鸯笑道,姥姥,待会可要好好配合我们,千万不要坏了规矩才好。

(该生点出“规矩”,是贾府的尊卑规矩,又是王熙凤与鸳鸯二人所设之局的行为规矩。)

生:鸳鸯道,老太太喜欢逗趣,逗得老太太开心赏赐自然少不了你的。

(该生从刘姥姥攀附贵戚一行为意图出发,暗示刘姥姥在席中哗众取宠行为的缘由。)

批注:在学生的想象中鸳鸯作为贾母身边最得力的丫鬟,自有一番气派,鸳鸯一言暗示了贾府的规矩与贾母的喜好,希望刘姥姥能做好宴席上的“女清客”一角色。作者通过二人对话为后文埋下伏笔,自然而然地引出这一场闹剧的高潮。

三、捕捉言行,析因何而笑

1.台词艺术——品其言,请学生勾画刘姥姥令人发笑的语言,思考朴实语言背后的人物品质。

例1:“这个叉巴子,比我们那里的铁锹还沉,哪里拿的动他?”

批注:刘姥姥将四楞象牙镶金的筷子称作杈把,说明并非其一般认知中的筷子,与众不同到只能与“铁锹”等劳作用具相比较,贫富的差距使得刘姥姥认知中的餐具内在含义被解构。

例2:贾母这边说声“请”,刘姥姥边站起身来,高声说道:“老刘,老刘,食量大如牛;吃个老母猪,不抬头!”说完,却鼓着腮帮子,两眼直视,一声不语。

批注:贾母说完,刘姥姥便开始了她的表演。与前文王熙凤与鸳鸯的交代相呼应,是一次事先“预谋”好的表演。“老刘”音同“老牛”,亦指其食量大如牛,展现自己的丑态,粗俗的语言表达贬低自己为众人寻开心。

例3:刘姥姥拿起箸来,只觉不听使,又道:“这里的鸡儿也俊,下的蛋也小巧,怪俊的。我且得一个儿!”

批注:以刘姥姥对食物的不同认知,“鸡儿也俊”“蛋也小巧,怪俊的”,将家禽乃至食物与家族地位紧密联系,呈现村媪视角之下的贾府家大业大。

例4:刘姥姥叹道:“一两银子也没听见个响声儿就没了!”

批注:一个鸽子蛋价值一两银子,近乎于刘姥姥一家一月的用度。她脱口而出的惋惜似乎不是玩笑的附和,而是奢靡浪费行为的无奈与不解,更是贫富悬殊之下的哀叹。

例5:刘姥姥道:“去了金的,又是银的,到底不及俺们那个伏手。”

批注:金银之筷皆不如自家的木筷,刘姥姥内在并不攀权附贵。

例6:刘姥姥道:“这个菜里有毒,我们那些都成了砒霜了!那怕毒死了,也要吃尽了。”

批注:未经思索的戏谑是刘姥姥的直率与单纯,而率真之下是天壤地别的认知差异与巨大的贫富差距。

要求:请学生模仿刘姥姥语气再现画面,赋予言语生命力。

(教师在学生模仿的过程中加以鼓励与点拨,完成刘姥姥一形象的再塑造)

2.行为艺术——观其行,请学生捕捉刘姥姥动作细节,想象稍显滑稽的画面。

刘姥姥便伸筷子要夹,哪里夹的起来?满碗里闹了一阵,好容易撮起一个来,才伸着脖子要吃,便又滑下来,滚在地上。忙放下筷子,要亲自去拣,早有地下的人拣出去了。

明确:学生勾画并尝试用动作表现,体会刘姥姥此举的不适应。刘姥姥使着象牙镶金筷在碗里将鸽子蛋四处“闹”腾,只能“撮”着碗边夹起,生动形象地还原了刘姥姥被一颗鸽子蛋“戏弄”的窘态。刘姥姥伸着脖子吃好不容易夹起的鸽子蛋,却又让它滑走,只想着拣起,这一连串的动作将刘姥姥村妇形象描绘得惟妙惟肖,她面对眼前的鸽子蛋小心翼翼慌乱无措的姿态呈现出人与食物的不适切,与繁冗礼仪规则的不适应。刘姥姥欲拣掉落的食物时的自然反应也体现了她作为村媪一身份对粮食的爱惜与尊重。

3.思考:刘姥姥一系列言行是为迎合众人的扮演还是自我形态的真实呈现?

明确:刘姥姥的言行举止是角色扮演与真实呈现的统一体现,与前文接受凤姐与鸳鸯的叮嘱相对照,明确自身“女清客”的角色帽子,才有了饭桌上俗不可耐的言与行的呈现。然而,纯粹的扮演是不具备生命力和感染力的,刘姥姥低俗却逗趣的语言不是凭空捏造,而是提炼于其所处的现实生活之中。一辈子与庄稼作物打交道的刘姥姥,张口闭口自然也是些“叉巴子”“老母猪”等充满着乡间的土与俗的话语。可知刘姥姥的所作所为符合其村媪身份,亦是其日常生活状态的真实体现。作者通过描绘大观园一局外人形象,自然呈现刘姥姥人物的内在秉性,突出人物塑造的个性化与真实性。

四、观察群像,探如何笑

师:既是一场由凤姐与鸳鸯导演,刘姥姥主演的笑剧,在刘姥姥的“表演”之下,大观园的观众们呈现出什么反应状态呢?

生:笑。

明确:“笑”一字正是众人在听闻“老刘老刘,食量大如牛……”一系列话语的群体性反应的写照。

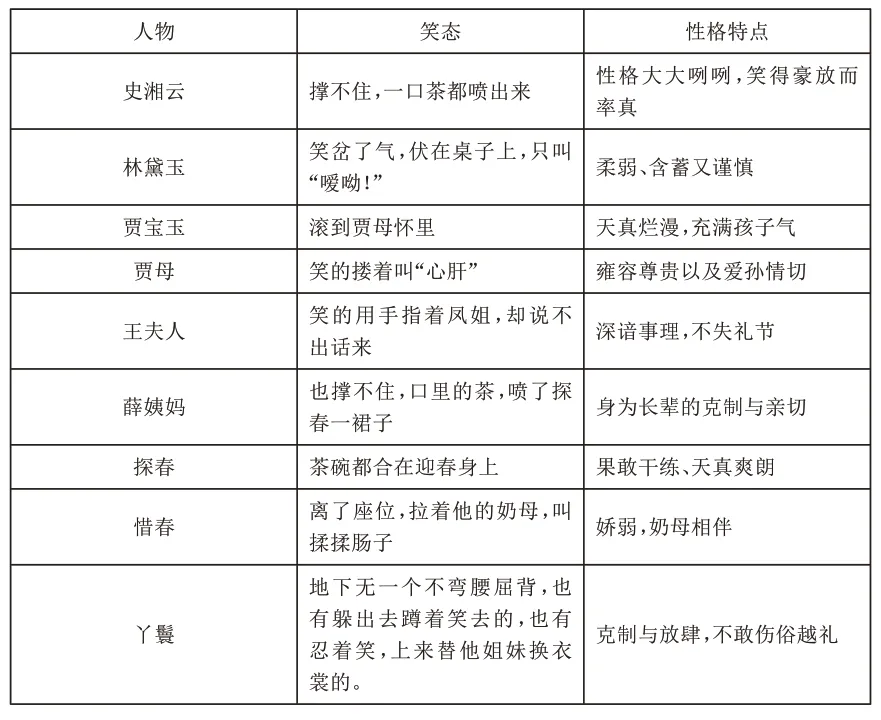

1.析各异笑态

师:作者所描绘的群体性欢笑情形由一个个笑出不同个性的特写镜头构成,请同学们勾画出相关语句,尝试与人物性格相联系,思考其妙用。

人物笑态史湘云撑不住,一口茶都喷出来性格特点性格大大咧咧,笑得豪放而率真林黛玉柔弱、含蓄又谨慎贾宝玉贾母天真烂漫,充满孩子气雍容尊贵以及爱孙情切王夫人深谙事理,不失礼节薛姨妈身为长辈的克制与亲切探春果敢干练、天真爽朗惜春娇弱,奶母相伴丫鬟笑岔了气,伏在桌子上,只叫“嗳呦!”滚到贾母怀里笑的搂着叫“心肝”笑的用手指着凤姐,却说不出话来也撑不住,口里的茶,喷了探春一裙子茶碗都合在迎春身上离了座位,拉着他的奶母,叫揉揉肠子地下无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑,上来替他姐妹换衣裳的。克制与放肆,不敢伤俗越礼

明确:作者笔下每一个人物笑的姿态与神情都大不相同,却没有一个是超出其地位、身份、性格的反应状态。相比“大家听了笑得合不拢嘴”这样的群体性描述更加具备个性色彩,体现了作者从人物性格特点出发塑造人物形象。

2.问发笑之缘

师:同学们作为文本世界之外的观众如何看待刘姥姥的言行呢?是否也因此笑得岔气呢?答案显然是否定的,正是局内人与局外人的身份差异,使我们难以感受到这份冲突之中的笑点。我们不妨尝试进入大观园的世界,思索众人缘何而笑。

(学生讨论,教师引导)

明确:贾府日常用膳多为“半日鸦雀不闻”“里面鸦雀无声,并不闻碗箸之声”的肃静状态,大观园的日常充盈着作诗、品茶等高雅活动,而刘姥姥那些源于市井乡野、朴素简单的生活环境造成的言行习惯与都市贵族生活趣味产生强烈的反差与冲突。局外人——刘姥姥带来的市井里随处可闻的俚语到了贾府便成了逗笑众人的法宝,而其每日生活中的常态举止到了大观园便成了诙谐的有意为之。“刘姥姥的意外闯入,的确使原本封闭、典雅、幽深、精致、沉穆的大观园发生了微妙却明显的质变,将青春的诗国净土与个体的隐居秘地导入一种开放、活跃、戏谑甚至粗俗的狂欢节精神。”正是这样一种雅与俗的对撞,给平静的大观园掀起一阵涟漪,造成喜剧性的冲突。

3.寻不笑之因

师:在这一段群像描写中,却并非将人人笑态一一呈现,请结合前后文,找出作者未着笔墨之人,探其“不笑”之缘由。

(1)凤姐与鸳鸯:“独有凤姐鸳鸯二人掌着,还只管让刘姥姥。”

批注:凤姐与鸳鸯作为设局者,自是强撑着不笑,结构上与前文二人商量着如何拿刘姥姥取乐形成对应。

(2)迎春:“探春的茶碗都合在迎春身上。”

批注:作为一系列连锁反应的受体——迎春,为读者留下想象空间,或许迎春正忙着更换被打湿的衣裙。

(3)李纨:“李纨笑劝道,你们一点好事不做!又不是个小孩儿,还这么淘气。仔细老太太说!”

批注:前文提到“李纨是个厚道人,倒不理会”,说明李纨为人真诚厚道,明白事理,不愿参与这场闹剧的设计与实施,纵使身处局中,却坚持局外人的视角和态度。

(4)薛宝钗:作者对于如此重要的女性角色未提及半句,大家展开想象,此刻的薛宝钗应当是什么状态?

批注:引导学生尝试想象用文字描述宝钗之反应,并依据对薛宝钗人物形象的认知猜测作者未着笔墨的原因。

(屏显)出示相关对薛宝钗的描写:

贾母因见岸上的清厦旷朗,便问“这是你薛姑娘的屋子不是?”众人道:“是。”贾母忙命拢岸,顺着云步石梯上去,一同进了蘅芜苑,只觉异香扑鼻。那些奇草仙藤愈冷愈苍翠,都结了实,似珊瑚豆子一般,累垂可爱。及进了房屋,雪洞一般,一色玩器全无,案上只有一个土定瓶中供着数枝菊花,并两部书,茶奁茶杯而已。床上只吊着青纱帐幔,衾褥也十分朴素。贾母叹道:“这孩子太老实了。你没有陈设,何妨和你姨娘要些。我也不理论,也没想到,你们的东西自然在家里没带了来。”说着,命鸳鸯去取些古董来,又嗔着凤姐儿:“不送些玩器来与你妹妹,这样小器。”王夫人凤姐儿等都笑回说:“他自己不要的。我们原送了来,他都退回去了。”薛姨妈也笑说:“他在家里也不大弄这些东西的。”

宝钗笑道:“所以昨儿那些笑话儿,虽然可笑,回想是没味的,你们细想颦儿这几句话,虽是淡的,回想却有滋味,我倒笑得动不得了。”

预设:学生猜测宝钗故作端庄不苟言笑,笑得克制且不夸张,笑得缺乏特点。

明确:薛宝钗不像寻常女子,其所居之处——蘅芜苑,陈设朴素单调,如雪洞一般冷与空,而这正是她人物性格的外化。处事之理智冷静,远离是非漩涡是薛宝钗的人生智慧。因而,宝钗或是一笑而过,或是没有反应,皆是出自于其性格特点的自然表现,皆是符合作者所创设的言语情境之下的。作者可能正是考虑到其形象的特殊性,为读者留下丰富联想空间。

五、品“笑”剧,把握主题

师:作者为何借刘姥姥一村媪视角览大观园各处各人?这场笑剧的背后表现了作者怎样的思想感情?

(小组讨论,教师巡视。)

明确:刘姥姥作为大观园的局外人,客观真实地展现普通人眼中贾府之奢靡;刘姥姥作为笑剧的局内人,串联整场闹剧,丰富观者形象;刘姥姥作为全篇的线索人物,见证贾府由盛转衰的变化。因而,这场笑剧的背后不仅是刘姥姥与贾府众人形象的呈现,更是透过贫苦百姓的眼睛折射出贾府钟鸣鼎食、奢侈糜费的景象。在强烈的对比之下表现对奢华贵族生活的批判以及对劳苦大众的同情。

六、小结

要求学生结合本课所学对“刘姥姥进大观园”这一歇后语进行再创造。

明确:“刘姥姥进大观园”作为一句歇后语包含着丰富的意蕴。大开眼界——对于贾府内奢华陈设的惊叹;洋相百出——难以适应贵族日常生活而闹笑话;雅俗碰撞——揭示贵族家庭与平民百姓的差距与矛盾张力;豁达应对——面对旁人的取笑毫不在意,坚守生命的本真;满载而归——一场笑剧博得欢心与赏赐等。

跟随着刘姥姥的视角,我们领略了大观园陈设之华丽,见识到贾府内诸多人物的各异姿态与特点,更将刘姥姥一小人物形象立体化、丰富化。透过这样一个村妇的言行举止深刻认识到雅文化与俗文化在同一场域内相互碰撞融合的情形,把握文化碰撞背后的二者现实背景之悬殊,从而理解作者渗透其中的价值取向与思想情感。

七、作业布置

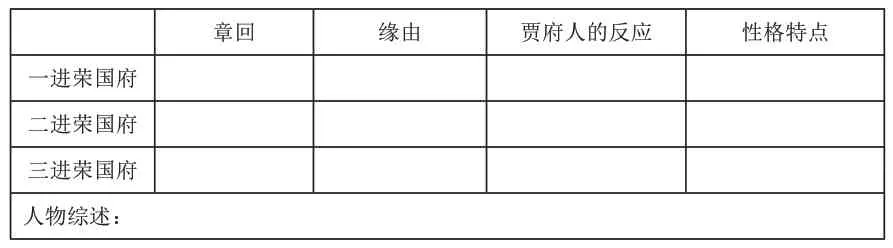

课后自主阅读刘姥姥三进荣国府的相关内容,完成表格。

章回 缘由 贾府人的反应 性格特点一进荣国府二进荣国府三进荣国府人物综述:

【板书设计】

刘姥姥进大观园

曹雪芹

【教学反思】

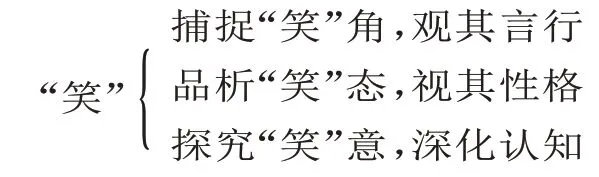

《刘姥姥进大观园》作为一篇自读课文,教学目标定位于要求学生在自读与讨论中掌握阅读方法,形成阅读思维。因而,整堂课的教学围绕学生自行梳理“笑”剧情节,把握故事脉络;透过主角人物言行,建构丰满且立体的形象认知;针对全文高潮部分,向更深处探究“笑”背后的玄机。而本篇课文的阅读教学作为整本书阅读的引子,课后的名著阅读更是重中之重。

教师应转变身份,做学生学习的“促进者”,以学生为中心促进教学。在实际教学中,教师引导学生进入“大观园”这个宏大的情境,提供丰富的原著文本资源,激发学生深度阅读。面对作者对宝钗的避而不谈,鼓励学生自由发散思维,想象宝钗之笑态,构建个性化解读。笑态各异终究离不开对人物性格的深刻把握,实现文本客观性与阅读主体性的有效整合。

为避免学生对人物形象产生刻板认识,阅读教学不应停留在课堂上节选文段的学习,而应拓展至整本书的阅读。在课后,要求学生完成阅读刘姥姥三进荣国府文段的任务,充分运用品析人物形象的方法,将有限的课堂学习迁移至广阔的阅读环境。同时,以表格形式呈现学习成果,便于教师评价与学生自评阅读成效。

《刘姥姥进大观园》的教学从歇后语的讲述到歇后语的再创造,是一个完整的生成性阅读教学过程。学生通过走进文本,贴近人物,对“刘姥姥进大观园”这一场域产生新的理解与认识,从而有效激发阅读全篇的兴趣与动力。