临床医学专业学位博士培养质量评价指标体系构建探讨

苏晓云,管燕秋,黄天壬

(广西医科大学 1.信息与管理学院;2.附属肿瘤医院,广西 南宁 530021)

自2015年国家卫计委联合多部委印发《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》以来,我国北京、上海等多地开展了“5+3+X”培养模式试点改革工作,尝试推进专科医师规范化培训(以下简称“专培”),要求与临床医学专业学位博士(以下简称“临床专博”)培养相结合。从各院校的试点经验来看,临床医学“5+3+X”模式推广难点在于目前尚未在全国建立统一的同质化培养标准,临床专博研究生的培养质量难以保障[1]。在这一背景下,进一步明确临床医学专业学位博士研究生教育培养目标和质量标准,建立一套科学、系统的质量评价体系是十分必要的。现有的博士生教育质量评价主要以政府为评价主体,以博士生为评价对象,以师资队伍、课程设置、临床实践等培养过程因素作为主要评价指标,而培养结果和毕业发展指标未被考虑在内[2]。因此,本研究从多评价主体、评价对象着手,构建涵盖培养过程、培养结果和发展等因素的培养质量评价指标体系,旨在为西部地区提升临床专博研究生培养质量提供目标和方向。

一、对象与方法

(一)对象

本研究于2020年11月-2021年4月,从西部地区5所医学院校及其附属医院中遴选26位专博导师、教育部门管理人员和培养基地管理人员作为咨询专家,其中专博导师12名,教育部门管理人员9名,培养基地管理人员5名。根据研究要求确定专家遴选标准:从事相关工作10年及以上,硕士及以上学历,中级及以上职称,对本研究感兴趣并且能够完整参与两轮咨询。

(二)方法

1.文献研究法

通过查阅相关文献,发现当前高等教育领域用于构建教育评价指标体系的理论模型使用较多的是由斯塔弗宾(D.L. Stufflebeam)提出的CIPP评价模式。该模式将评价过程分为背景评价(Context Evaluation)、输入评价(Input Evaluation)、过程评价(Process Evaluation)和输出评价(Product Evaluation)。文献检索结果表明,构建临床医学专业学位研究生培养质量评价指标体系使用频次较高的指标主要有生源背景、师资队伍、课程教学、临床实践、基地建设、论文成果、社会评价等[3]。据此,基于CIPP评价模式,本研究选取的6个一级指标如下:生源质量指标对应背景评价,导师指导质量指标对应输入评价,课程教学质量指标和临床培养质量指标对应过程评价,学业成果指标和社会评价指标对应输出评价。二级指标、三级指标的选取参考了临床医学专业学位培养质量评价指标体系构建的有关研究,并参照国家有关临床医学专业学位研究生培养政策文件、各院校临床专博相关培养要求以及各培养基地专科医师规范化培训标准和内容,最终初步选定17个二级指标和71个三级指标。

2.德尔菲专家咨询法

为使专家意见更为集中,本研究首轮专家咨询采用结构式问卷代替开放式访谈。问卷内容主要包括:①研究背景及填表说明;②专家基本情况,包括性别、年龄、学历、职称、工作类别及工作年限等;③专家咨询表,采用Likert5级评分表,设置1~5的重要性打分(越重要,分值越高),同时可以根据自身工作经验对指标提出修改或补充意见。④专家判断依据及熟悉程度。判断依据包括实践经验、理论分析和直观感觉,每一种判断依据的影响程度分为大、中、小,实践经验分别计分为0.5、0.4、0.3;理论分析分别计分为0.4、0.3、0.15;直观感觉分别计分为0.1、0.1、0.05。专家对指标的熟悉程度分为很熟悉、熟悉、一般、不熟悉和很不熟悉5个等级,分别计分为1.0、0.8、0.6、0.4、0.2。第一轮专家咨询完成后,根据专家意见对指标体系进行修改和完善,将结果反馈给专家,并请专家在规定时间内对修改后的指标体系重要程度进行再次判断。本研究中第二轮问卷分析的结果显示专家意见趋于一致,故结束专家咨询。

3.层次分析法(AHP)

本研究使用重要性差值比较法和Satty标度构建判断矩阵,利用均数差值大小确定各指标重要性Satty标度,假设任意两个指标的重要性均数的差值为d,评分标准如下:①0.25

二、结果

(一)专家基本情况

26名专家中,30-40岁5名,占19.23%;41岁-50岁11名,占42.31%;50岁以上10名,占38.46%。学历情况:硕士8名,占30.77%;博士18名,占69.23%。职称:中级5名,占19.23%;副高3名,占11.54%;正高18名,占69.23%。工作年限:10-20年9名,占34.62%;21-30年11名,占42.31%;30年以上6名,占23.07%。

(二)专家积极程度与权威程度

本研究共进行了2轮专家咨询,第一轮和第二轮均发出问卷26份,并都回收有效问卷26份,两轮问卷的回收率和有效率均达100%,专家积极程度高。专家权威程度(q)一般由专家学术水平(q1,即职称)、判断依据(q2)以及熟悉程度(q3)三个因素决定。本研究第一轮咨询平均专家权威系数q为0.921,第二轮咨询平均专家权威系数q为0.914,两轮咨询均具有较高的权威性。

(三)专家意见集中和协调程度

根据专家对各指标重要性评分计算出算术均数、标准差,用以表示专家意见的集中程度。变异系数和肯德尔和谐系数则表示专家意见的协调程度。本研究中,第一轮咨询各指标的算术均数为3.50-4.73,变异系数0.10-0.30;按照算术均数>3.5,变异系数<0.25的标准以及专家建议进行增加、修改或删除指标后,第二轮咨询各指标的算术均数为3.88-4.81,变异系数0.08-0.15。第一轮和第二轮咨询专家意见的肯德尔协调系数分别为0.247、0.318,Ρ均小于0.05。第一轮咨询结束后,经过对指标体系的修改与完善,第二轮咨询专家意见协调系数有所上升,专家意见逐渐趋于一致,见表1。

表1 两轮专家咨询肯德尔协调系数分析结果

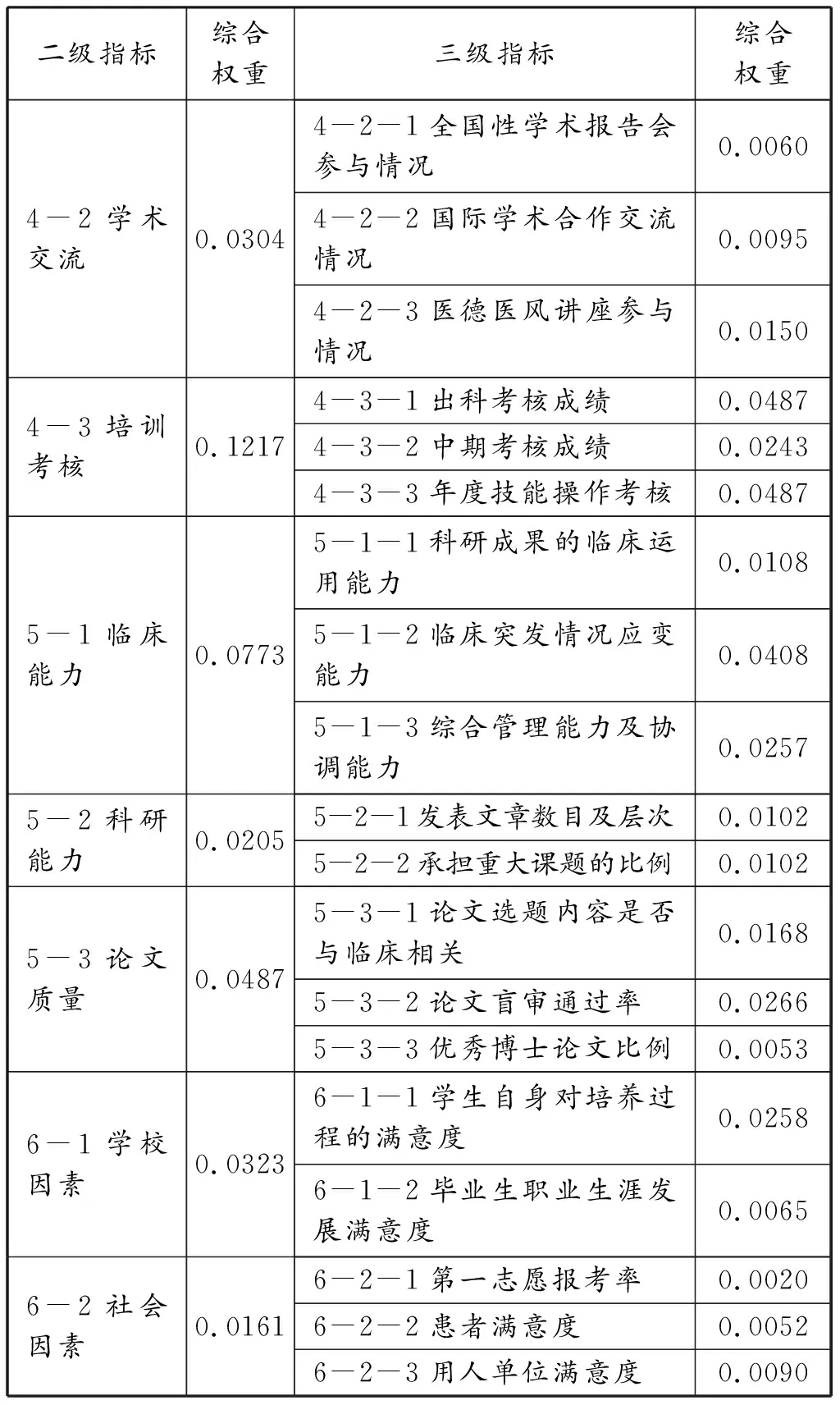

(四)层次总排序与一致性检验

经过两轮专家咨询,最终形成的评价指标体系包含6个一级指标、17个二级指标、55个三级指标。利用yaahp软件通过单层次排序计算各级指标权重,结果如下:一级指标包括生源质量、导师指导质量、课程教学质量、临床培养质量、学业成果和社会评价,权重分别为0.0640、0.2738、0.1936、0.2738、0.1465、0.0484,且各级指标权重均满足一致性检验。层次总排序一致性检验结果如下:CI= 0.0164,RI=0.7257,CR=0.0226。二级指标与三级指标相当总目标的权重(即综合权重)计算结果见表2。

表2 二三级指标组合权重计算结果

续表

三、讨论

(一)指标体系构建具有科学性与全面性

本研究在文献研究的基础上,结合西部地区医学院校临床专博培养的实际情况和专科医师规范化培训要求,采用德尔菲法和AHP构建了该指标体系。专家的权威系数较高,各级指标的专家协调程度较高,且单层次排序和层次总排序均通过一致性检验,证明各位专家对于临床专博培养质量评价指标重要性排序的逻辑思维具有较高的一致性[4]。因此,本研究构建的临床专博培养质量评价指标体系具有一定的科学性。此外,该指标体系涵盖了临床医学专业学位博士研究生培养从输入、过程、输出到发展的全过程,不仅涉及到临床专博培养过程中的各方面评价因素,同时还兼顾了临床专博培养的特殊性,培养临床专博导师、授课教师、教育部门管理人员、培养基地教培人员、学生、用人单位等均能参与其中,有利于对临床专博的培养质量做出客观、全面的评价。

(二)临床医学专业学位博士研究生培养质量评价指标体系的权重分析

从专家对各级指标的重要性评价来看,一级指标中,导师指导质量和临床培养质量所占权重最大;二级指标中,导师指导所占权重最大,基地条件和培训考核次之;三级指标中,教学手段的多元化和现代化程度所占权重最大,出科考核和年度技能操作考核次之。整体而言,专家们都认为导师指导和临床培养相当重要,这与众多学者的研究结果一致[5-7]。临床培养是临床专博培养的核心组成部分,临床专博培养就是要以提升临床实践能力,培养能够解决实际医疗问题的临床医师为目标和指导。而导师作为研究生培养的第一责任人,在培养的过程中发挥着最直接且关键的作用。此外,课程教学作为研究生教育的关键一环,是临床专博培养的重要组成部分,课程内容和教学方式都会影响教学质量。

(三)提升临床医学专业学位博士培养质量的建议

从本研究结果出发,为提升临床专博培养质量提出以下建议。一是严格导师遴选条件,加强导师队伍建设。建议设立有别于临床学术型博士导师的遴选制度,着重考查专业型博士导师的临床指导能力,完善导师考核淘汰机制,明确导师权责,全面落实导师育人职责。不仅要加强导师对专博生临床实践指导,也要注重导师对专博生毕业论文写作指导。二是加快培养基地建设,规范临床考核制度。临床实践是专博培养的重中之重,而科学严格的出科考核和年度技能操作考核是保障实践质量的关键[8]。因此,要构建符合临床专博特色的考核制度,根据专科医师规范化培训的临床实践能力考核合理设置考核内容;还要建立和落实考核监督制度,把控考核过程中的各个环节,保障考核结果公平公正公开。三是优化课程专业内容,改进课程教学方式。经过本科和硕士阶段医学基础知识的学习,进入博士阶段的课程学习内容不仅要体现出新和专的特点[9],还要促进医学与其他多学科的跨学科交叉与渗透。在授课方式上,建议实施线上教学与线下教学相结合的方式,线上教学要善于利用现代化网络技术,采用慕课、精品课程、名师直播课等方式,线下教学可以采用科室教学、床边案例教学等方式。

(四)指标体系构建的意义与局限性

本研究构建的临床专业学位博士培养质量评价指标体系符合当代高层次应用型医学人才的培养要求,也符合学校、培养基地、用人单位和导生的需求。西部地区医学院校可以依据该指标体系制定一套用于评价专博导师或授课师资队伍的绩效评估体系。同时,可以借助该指标体系发现院校、培养基地在培养、考核等环节所存在的问题,督促培养质量改革,从而探索出适合西部地区临床专博的培养路径。但该指标体系也存在局限性,本研究针对的是西部地区临床专博生,有一定的地域局限性;指标体系构建完成后未进行实证研究,需进一步进行信度、效度检验和实证研究;有一些指标在实际评价中还需要具体细化和定义,并准确划分指标的分值。