唐代汴水诗研究

李秀如

(暨南大学 文学院, 广东 广州 510632)

汴水,也即隋炀帝大业元年所开的通济渠,“引谷、洛水,自苑西入,而东注于洛。又自板筑引河,达于淮海”[1],是沟通两京与江淮地区的重要航道,唐宋两朝对于汴水运输功能的依赖越来越强,大批汴水诗作也因此涌现。然而学界对汴河诗的研究多集中在宋代,偶见的唐代汴水诗研究也多与宋代并提,且汴水诗作的材料整理并不细致,甚至出现数量差距极大的情况。此外,已有研究成果多按照题材分类鉴赏,总结来说,不外乎咏史怀古诗、纪行送别诗、酬赠唱和诗三种,不仅对唐代汴水诗的类型缺乏全面的概括,更未纵向深入挖掘诗歌背后蕴含的诗人整体心态的变化。

本文在前人的基础上重读《全唐诗》与《全唐诗补编》,发现唐代汴水诗共计125首。通过对这些诗作的分期、分类整理,挖掘出汴水诗主要的题材类型、常用意象与景观书写的特点,以及汴河题咏内容的历时性演变中反映出的社会变迁与文人心态。

一、汴水诗文献统计

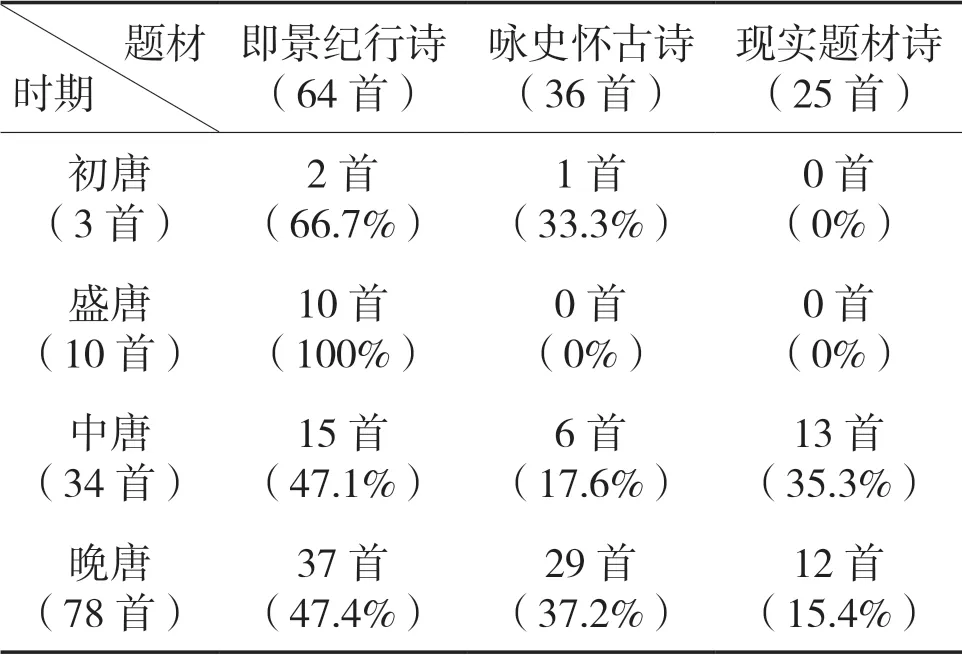

唐代文人以汴水入诗,有内容或诗题中直接提及“汴水”“汴河”“汴渠”“通济渠”的,也有将其作为书写对象但未直接提及的,通过检索与考证,本文共搜集唐代汴水诗125首,现按照题材、时期整理如表1。

表1 唐代汴水诗统计表

由表1不难看出,唐代汴水诗创作与发展有如下几个有趣的现象与趋势:

首先,汴水诗侧重描写自然景观。表现在诗歌数量上,在125首汴水诗中,即景诗达到64首之多,已然超过半数,所占比重最高。从这个角度来看,文人倾向于将汴河风光作为一般性的山水景观加以体认。

其次,从诗歌整体创作数量变化上看,汴水诗的数量从初唐的3首、盛唐的10首,到中唐的34首,再到晚唐的78首,各阶段的创作数量是持续成倍增长的,除了诗歌文体自身的发展成熟之外,也说明了汴河对唐代社会的影响程度与其所受关注度的不断提高。

最后,除了数量变化以外,唐代汴水诗的题材取向也随着历史进程发生着变化:初盛唐时,诗人多将汴水作为普通的自然景观进行山水诗创作。到了中唐,汴水诗中的社会现实题材作品异军突起,大量关注汴河沿岸居民生活的诗歌作品涌现,超过了这一时期汴水诗总数的1/3。这也是前人进行题材分类时未注意到的一个重要部分。到了晚唐,汴水河畔的咏史怀古诗数量大增,同样超过了此时期汴水诗总数量的1/3。这三个时期汴水诗题材取向的演变与唐代社会变迁及诗人心态关系密切。

二、社会变迁与内涵积淀

汴水是连接两京与江南的重要通道,“长安至汴州道连通东西两京,它所沟通的东南地区经济文化最发达,中央与这里的联系最紧密,由于运河贯通江淮、黄河三大水系,其他南北各地商旅也多至两京路汇总”[2]。唐人游历之风盛行,《沧浪诗话》云:“唐人好诗,多是征戍、迁谪、行旅、离别之作,往往能感动激发人意。”[3]文人因游历、遣调、奉使、赠别等各种缘由北上南下,都要经过这条必经之路,经行途中有感而发,多抒羁旅情思与离愁别恨。表现在汴水诗中,即景纪行诗数量最多,占比最大,超过了整个唐代汴水诗的一半。

(一)初盛唐:休养生息与修旧利废

初盛唐汴水诗作数量较少,且整体特点相似,故加以合并论述。这一时期的汴水诗共计13首,除一首咏史之作外,其余12首均为即景纪行诗。

首先,隋末大规模的农民起义导致政府无力对汴水进行疏浚管理,江淮粮仓也遭到了战争的洗劫。汴河上游是黄河,孟郊的《憩淮上观公法堂》中提到“淮水色不污,汴流徒浑黄”[4],可以看出上游的大量泥沙进入汴河,导致汴河泥沙含量很大,极易形成阻塞,需要定期除淤清塞才能保障航运畅通。在农民起义风起云涌的隋末,汴河常年缺乏疏浚与管理,河道淤塞,汴河航运几近崩溃。另外,“由于隋朝统治者对江淮和山东地区人民的压迫和剥削尤其严重,隋炀帝的三幸江都和三攻高丽又都在大运河一线,因此,隋末农民大起义,显露出一个突出的特点:主要发生在运河两岸”[5],也正因为此,运河沿线的社会经济遭到了巨大打击,“黄河之北,则千里无烟;江淮之间,则鞠为茂草”[1]。初唐时期虽然统治者每年都会对河道进行疏浚,但到了盛唐玄宗时期对汴河进行了两次大规模的治理之后,汴河的航运功能才完全恢复并且迅速推动唐王朝走上统治巅峰。因此,淤塞的汴河在唐初相当长的一段时间内并未体现出漕运的主要社会功用,水上没有舳舻相继,两岸更无闹市良田,诗人对其关注也停留在自然景观层面。

(二)中唐:现实关切与战乱书写

中唐时期,虽然即景纪行诗依然占据最大比重,但更值得关注的是13首横空出世的现实题材诗,已然超过了此时期汴水诗总数的1/3。这当然与中唐诗歌整体发展倾向关系密切,但更在于中唐社会背景提供的创作素材以及对于诗人心态的影响。

安史之乱后,战火迅速绵延到中原地区,汴河两岸荒草萋萋、哀鸿遍野,统治者更无暇顾及航道的疏浚与治理,加之动乱后期藩镇割据愈演愈烈,拥兵自重的节度使常“据州城,绝运路”,导致汴河长期无法通航。许多诗人同样身处战乱之中,他们目睹了汴河两岸百姓流离失所、田地荒芜、乡野凋敝的惨状,甚至亲身经历了“骨肉无半在,乡园尤未旋”[4]的残酷现实,因此这一时期的汴河诗作中充斥着大量直接的战争场面呈现与两岸居民水深火热的生活书写。

八年战乱后,汴水严重淤塞,航运受阻,运粮船只无法通行,为了江淮物资的顺利抵达,刘晏奉肃宗之命进行漕运改革,对河道全程进行了细致的勘察与疏通,汴水航运一度中兴。《旧唐书·刘晏传》记载:“舟车既通,商贾往来,百货杂集,航海梯山,圣神辉光,渐进贞观、永徽之盛。”[6]汴河交通与沿岸经济重新复兴,汴河运量虽然达不到鼎盛时期,但河上又重新出现了“草市迎江货,津桥税海商”[4]的商贾贸易盛况,两岸亦是“水门向晚茶商闹,桥市通宵酒客行”[4]的热闹繁华。

“安史之乱以后,永济渠为北方藩镇所盘踞,和唐政权断了联系”[7],且关中及中原地区农业经济在战争中遭到了极大破坏,在和平时期尚且无法自给的关中统治阶层此时进一步依赖江南,因此对作为沟通南北的航运命脉汴河更加重视。《新唐书·萧颖士传》云,“今兵食所资在东南,但楚、越重山复江,自古中原扰,则盗先起,宜时遣王以捍镇江南”[8],足见汴河在当时重要的政治军事价值与经济意义。经此兴衰更替,文人意识到汴水漕运的重要性,汴河也因此更多地出现在这一时期诗人的现实题材诗歌中。

(三)晚唐:抚今追昔与利弊反思

提到晚唐诗,不可不提的是咏史诗这浓墨重彩的一笔,汴水诗中的咏史怀古之作到了晚唐同样数量剧增,超过了此期汴水诗总数的1/3。

在刘晏改革为汴河航运带来的短暂中兴之后,作为汴河枢纽的汴州与徐州相继兵乱,汴河运输物资的数量锐减,加之吏治腐败、管理不当,到文宗大和年间,“岁漕江淮米不过四十万石,但至渭河仓者十不三四。漕吏狡蠹,败溺百端”[6]。自此之后,汴河漕运逐渐走向衰落。至僖宗二年,黄巢起义军切断汴水航道,后由于藩镇割据剧烈,汴河长久失修,“自唐末溃决,自甬桥东南悉为污泽”[9],唐末汴水航运完全瘫痪,唐王朝也随之走向灭亡。

在末世气象的笼罩下,唐末文人开始以史为鉴,或讽世或反思。一方面,通过对炀帝暴行的回顾暗示当今统治者的不道之治给人民造成的深重灾难,“东南四十三州地,取尽脂膏是此河”[4],江淮物资源源不断地运往政治中心,为稳定统治作出了巨大贡献,但在繁盛时期却鲜少有人注意到粮食物资的输出给江淮人民带来的巨大压力与深重灾难。另一方面,一些诗人了解或见证了汴河航运对唐代统治产生的重大影响,也开始重新审视炀帝开凿汴河的利弊,不再是一味“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来”[4]的负面评价,开始认识到“昔年开汴水,元应别有由”[4],出现了“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”[4],对汴河航运带来巨大利益的承认与肯定。

从唐初航运不通时的普通水景,到盛唐汴河漕运带来的稳定繁荣,再到安史之乱后的几度兴衰,随着时间的演进以及汴河相关重大历史事件的发生与积累,汴水的文化内蕴与社会价值也在不断积淀,得到文人与统治阶层的关注越来越多,汴水诗的数量也因此呈现出递增的趋势。

对唐代汴水诗的发展趋势特点及其原因进行论述之后,下文将对汴水诗在内容与风格上的特点做进一步的分析研究。

三、景观书写与典型意象

汴水诗的创作过程中不可避免地涉及汴河沿岸的自然景观与社会景观以及相关的历史典故与意象,景观书写的整体状貌与汴水诗几个特有意象的内涵和具体运用也正是汴水诗区别于其他景观山水诗的特点之所在。

(一)汴河景观的总体状貌

汴水诗的自然山水书写常常营造宏阔清丽的意境,而社会景观的书写,则往往可以使读者管中窥豹地了解有唐一朝的盛衰更替。

1.宏阔清丽的自然景观

首先,汴水诗中的山水书写多为广远宏阔之景,这首先与汴河自身的地理位置有关。汴河流域几乎尽是一马平川的广阔平原,游览其中时,视线几乎不会受到任何阻碍,置诸笔端自然多一望阔大之景。当然更重要的还是诗人在对汴河风光进行描绘时使用的手法,在汴水风光诗中,“百”“千”“万”这样的大数出现频率很高,如李端《送杨皋擢第归江东》中,“绿气千樯暮,青风万里春”[4]。千船桅杆,极写数量之多;万里春风,极写范围之大,似乎要将汴河航程及流域全境尽收眼底。

除了大数的运用之外,写景视角也多用瞻望式的勾勒,相对于移步换景、刻画细小景物的手法,汴水诗几乎全是“日临秋草广,山接远天微”[4]这样的阔笔勾勒,用最简洁的形容词寥寥几笔将决眦目尽之内的汴河平原涵括诗中。

另外,汴水诗中的山水景物往往清新秀丽、生意盎然。静,则“千里河烟直,青槐夹岸长”[4];动,则“蛙鸣蒲叶下,鱼入稻花中”[4];声,则“晴景摇津树,春风起棹歌”[4];色,则“蓬烟拈绿线,棘实缀红囊”[4]。烟、岸、蛙、叶、鱼、花、树、风等都是汴水诗书写中常见的清丽意象,在诗人们的生花妙笔下连缀成一副恬静明朗的清丽画面。

2.盛衰更替的社会景观

汴水诗中的社会景观则往往与创作时的社会背景密切相关,刻画了唐代不同历史时期汴河沿岸的百姓生活与城乡状貌。其中或写“鱼盐桥上市,灯火雨中船”[4]的漕运盛景,或写“野色徒销战士魂,河津半是冤人血”[10]的战争离乱,或写“大道青楼夹翠烟,琼墀绣帐开明月”[4]的繁华都市,或写“地薄桑麻瘦,村贫屋舍低”[4]的疲敝乡野。

汴河上承作为政治中心的京洛两地,下接作为经济中心的江淮地区,大部分流域都是自然地理条件极其优越的广袤农耕平原以及唐代最为繁华富庶的城镇,汴河见证和承载了唐王朝从蹒跚起步,到如日中天,再到日薄西山,可以说唐代汴水诗就是半部汴河史,汴河史就是整个唐史的缩影。

(二)历史意象:“汴堤柳”与“炀帝龙舟”

“柳”与“舟”是汴水诗中最常见的两个意象。从《诗经·采薇》中的“昔我往矣,杨柳依依”开始,柳意象就具有了留别离恨的内涵,在汴水送别诗中,隋堤柳也继承了这一意蕴。如姚合《送刘詹事赴寿州》中,“隋堤傍杨柳,楚驿在波涛。别后书频寄,无辞费笔毫”[4],就是借隋堤杨柳抒发依依惜别之情。而舟意象在作为重要航道的汴河上更是不可或缺,尤其是“孤舟”,常常出现在羁旅送别的即景诗中,如宋之问的《初宿淮口》:“孤舟汴河水,去国情已无。”[4]是作于离开国都之时,与宏大环境对比,漾出孤独无依的漂泊感,去国怀乡的断肠愁绪溢于言表。然而在汴水诗中,“汴堤柳”与“炀帝龙舟”作为文化符号更有其自身独特的语义内涵。

隋炀帝开通济渠时,“河畔筑御道,树之以柳”[11],从洛阳一直延伸到扬州,成为隋堤,劳民伤财、穷奢极侈的暴行最终葬送了整个王朝。隋王朝昙花一现后,隋堤依旧,汴水空流,隋堤柳也因此成了汴水咏史诗中最耐人寻思的历史见证与最为人熟知的误国亡国的象征,引发后人诸多思考与感怀。

炀帝为幸江都造龙舟,极尽奢侈。《隋书·炀帝纪》记载:“八月壬寅,上御龙舟,幸江都。以左武卫大将军郭衍为前军,右武卫大将军李景为后军。文武官五品以上给楼船,九品以上给黄蔑。舳舻相接,二百余里。”[1]而这美轮美奂的龙舟却和这个短命王朝一样转瞬即逝,湮灭无闻,常令诗人生出万事成空的历史兴亡感:“龙舟未过彭城阁,义旗已入长安宫”[4]“锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回”[4]“西日至今悲兔苑,东波终不反龙舟”[4],这些借古讽今之句在哀叹龙舟南巡而不复悲剧的同时,也为唐统治者敲响了意味深长的警钟。

(三)边地意象与王朝安危

汴河流域曾是唐代最富庶的地区之一,上承两京的富饶繁华,下接江淮地区的沃野千里,然而在安史之乱之后,描绘汴水景观的诗作中却频繁出现大量边地诗中的独有意象,这也是前人的汴水诗研究中从未注意过的。

若忽略标题与地名,吴融的《彭门用兵后经汴路三首》更像是彻头彻尾的边塞战争诗。关河、新冢、战场、金镞、寒城、鼙鼓、铁马、云旗、白草、空城都是典型的边塞景观与意象,描绘出一幅愁云惨淡、萧索寂寥的战后空城图。“隋堤风物已凄凉”[4],连本该最安定的中原地区也已经烽烟四起、渺无人烟,唐王朝的政权摇摇欲坠,覆巢之下的诗人们自然百感交集。武元衡的《汴河闻笳》最能淋漓尽致地反映这一时期爱国诗人的心态:“何处金笳月里悲,悠悠边客梦先知。单于城下关山曲,今日中原总解吹。”[4]金笳乐先声夺人,在幽静无人的夜晚显得格外沉郁苍凉,原属于边塞苦寒之地的乐声,随着烽火兵燹推进到本该稳定繁华的中原地区,颇有四面楚歌的悲壮与无奈。

唐代汴水诗的书写内容整体来说不外乎对自然景观与社会景观的描绘以及对“汴堤柳”和“炀帝龙舟”等特殊历史意象的内涵发挥,相较于前两点内容,战争意象使用频率虽然不高,但其惨烈景象与汴河坐落于中原繁华之地的地理位置形成的巨大反差,是之前的研究者未曾注意过的。

四、艺术风格与感情基调

唐代125首汴水诗虽然创作的背景、主旨、内容各不相同,但在诗歌风格上却有共通之处,无论是语言表达、意境营造还是情感抒发,都呈现出清新流丽、平实质朴的风格。至于感情基调,唐代汴水诗的整体情感表达都是比较低沉凄婉的,从隐逸闲愁,到羁旅乡愁,到忧国忧民乃至兴亡慨叹,无不蕴涵着诗人们郁结于心的百转愁肠。

(一)清新质朴的艺术风格

1.直白晓畅的语言

汴水诗的自然平实,首先表现在语言的直白浅近,几乎没有任何佶屈聱牙、艰涩生僻的文字。孟浩然的《适越留别谯县张主簿、申屠少府》记述了自己适越途中拜会故人又依依告别的经历:“朝乘汴河流,夕次谯县界。幸值西风吹,得与故人会。君学梅福隐,余从伯鸾迈。别后能相思,浮云在吴会。”[4]从朝发夕至拜访老友,到得以重逢、相谈甚欢,再到颈联将二人分别比作梅福与梁鸿两位隐士,表达二者相同的志趣与追求,结尾用曹丕“惜哉时不遇,适与飘风会。吹我东南行,行行至吴会”,悬想别后相思之苦的同时也暗含几分漂泊的伤感。这首诗将“留别”的始末娓娓道来,运用的语典和事典都比较常见且浅显易懂,平淡的叙述中包含质朴的情感。

另外,在书写社会现实的汴水诗作中,诗人们常用直白朴实的语言描绘汴河两岸居民的日常生活:“淹留三十年,分种越人田。骨肉无半在,乡园犹未旋”[4],平白如话的文字更具有直击人心的力量。而咏史怀古诗也基本是“叙述+议论”模式,先简单明了地概括隋炀帝的不道之举,再生发出相应的批评感慨,这样用以讽刺与警醒的诗体,本就要求说理清晰易懂,自然是词约指明。

2.清新自然的意境

除了平实直白的语言,汴水诗尤其是其中的即景诗往往会营造清新明丽的意境,这是从太宗《春池柳》就确定的基调:“逐浪丝阴去,迎风带影来。疏黄一鸟弄,半翠几眉开。”[4]浪花、柳丝、春风、树影,都有飘动、摇曳的特点,出现在同一句中便使整个画面散发出婀娜多姿的旖旎风情。黄和绿都是亮色,“疏黄”和“半翠”的斑驳更减少了几分呆板,鸟儿的啁啾嬉戏则又增窈窕灵动,古人常以柳叶比喻美人之眉,而本诗却反其道而行,将柳叶比作眉毛,使这春池柳更具有了拟人的娇俏,显得清新柔媚。

“雪尽青门弄影微,暖风迟日早莺归。如凭细叶留春色,须把长条系落晖”[4],韩溉流传至今的诗作并不多且均为咏物之作,这首《柳》的前两联便在其中脱颖而出。不说冬去春来,只说白雪化尽,暖风依依;城门外柳树下影影绰绰,是枝条摇曳的痕迹,天气渐暖,是几处早莺先接收到春日降临的讯息。颔联更是别出心裁,想要用柳叶留住生机盎然的初春,先要用长长的纸条系住落日余晖,让时间不再流淌。自古以来惜春伤时的诗作数不胜数,韩溉没有发出“逝者如斯”的感慨,反要用柳枝绑架时间,灵动烂漫的妙笔之后藏着的更是一颗独出机杼的诗心。

即便是咏史诗,大多也无法忽视汴水上的美不胜收。“炀帝行宫汴水滨,数枝杨柳不胜春。晚来风起花如雪,飞入宫墙不见人”[10],汴水河岸的柳树在春风中摇摆,仿佛不胜酒力的少女,晚风轻拂时,柳絮也迎风起舞,既有雪花的纯洁轻盈,又多了几分宛转柔媚。

3.直抒胸臆的表达

在抒发情感时,汴水诗大都直抒胸臆,既没有含混不明的暧昧,也没有欲说还休的朦胧,无论是抒发自己的抱负,还是赠别朋友的寄语,都坦率爽直、朴素真挚;“无论是抒发蓬勃向上、昂扬奋进的积极进取精神,抑或表达苦闷彷徨、悲观失望的幽微心曲,多以质朴平实、直白浅近之语道出”[12]。

在酬赠送别诗中,诗人们不吝挥洒思念与不舍之情,“别后书频寄,无辞费笔毫”[4],敦促朋友在离别之后要经常与自己书信往来,不得以耗费笔毫为借口推辞或拒绝;“与子骨肉亲,愿言长相随……还期在新年,勿怨欢会迟”[4],开篇直言二人深挚浓厚的感情甚至超越了血缘亲情,结尾没有空泛抒情而是依依不舍地约定了重逢的时间;“宴余和酒拜,魂梦共东行”[4],天下没有不散的筵席,酒宴歌舞都落下帷幕后依然和酒再拜,身不能同行,只能寄一颗愁心伴君左右。

(二)沉郁凄婉的感情基调

汴水诗作的整体感情基调都是偏向低沉忧郁的,从诗人个体的乡思离愁,到关乎国民的兴亡疾苦,乃至纵观历史的抚今追昔,字里行间都弥漫着或浅或深的伤感与悲戚。

1.伤感忧郁的羁旅愁思

游子孤身在外,尤其是舟行水上之时,漾漾水波总会催发诗人的漂泊感。王泠然在《汴堤柳》诗中写道:“凉风八月露为霜,日夜孤舟入帝乡。河畔时时闻木落,客中无不泪沾裳。”[4]诗人日夜兼程赶往帝都,偏偏时令又赶上仲秋,两岸霜冷叶落,本就漂泊异乡的客子联想到自己正像是在漫漫长河中漂流的一叶小舟,思乡之情与漂泊之感交杂之下,自然不由得泣下沾襟。

然而即便是亲眷绕身、重归故里之时,也会产生物是人非的凄切感伤。

在白居易《汴河路有感》中,汴水东流,在诗人眼里是消逝;源源不绝依旧东流,则是永恒。三十年的时光,当目睹山形依旧、寒流依旧时,诗人悲哀地发现在永恒中流逝的只有自己的时间罢了。泪水斑驳了衣襟、白发斑驳了鬓角,三十年对于个人来说足以经历最深刻的悲欢离合。变与不变、永恒与瞬间是诗人笔下永恒的话题,然而这些不得其解、不知所措的迷茫,最终都会演化为无可奈何的伤感叹息。

2.悲戚无奈的艰难民生

白居易对汴河两岸居民尤其是乡村人民的生活着笔最多,虽然都是通俗浅白的叙述,没有过多的渲染与抒情,但当时汴河两岸民生艰难、乡野凋敝的状况尽然以小见大地呈现出来了。《西原晚望》描绘了人烟稀少、烟火寥落的乡村:“南阡有烟火,北陌连墟墓。村邻何萧疏,近者犹百步。”[4]路南还有人居住,路北就是连绵成片的坟墓,村中人丁稀少,即便是距离最近的两家人,也相隔百步之遥。

《茅城驿》一诗对汴河沿岸乡村的贫瘠,有更加直接的描写:“地薄桑麻瘦,村贫屋舍低。早苗多间草,浊水半和泥。”[4]作为经济作物的桑麻瘦弱不堪不说,连供以食用的秧苗也间杂野草,中原地区本是土地膏腴、沃野千里,如今却已成为萧条的代名词,可以预料的饥岁荒年中,看似置身事外的旁观者视角,实则字字句句都流露出对百姓艰难生活的担忧与无奈。

3.怀古伤今的兴亡喟叹

咏史怀古诗多用昔日繁华与今日萧条对比,催人生出是非成败转头空的感慨。李益的《汴河曲》便将汴水的无限春光与隋王朝的山岳崩颓作一对比:“汴水东流无限春,隋家宫阙已成尘”,并生发出“行人莫上长堤望,风起杨花愁杀人”[4]的慨叹。张祜面对汴堤的万树垂柳,遥想炀帝驾临江都时锦绣龙舟的盛况,只觉不堪回首:“那堪重问江都事,回望空悲绿树烟。”[13]如果说两首诗是含蓄的怀古,白居易“后王何以鉴前王,请看隋堤亡国树”[4]便是直白的讽今,抛除兴亡慨叹的外衣,实则是怒其不争的懊丧与无奈。

4.凄惶悲恸的战争反思

相较于前文的惆怅悲戚,战争诗中的场面描写往往更惨重凄怆:“九重宫殿闭豺狼,万国生人自相噬。蹭蹬疮痍今不平,干戈南北常纵横。中原膏血焦欲尽,四郊贪将犹凭陵。”[4]李涉早年客居梁园,恰逢兵乱,目睹了生人相食、尸横遍野的场景,持续频繁的战争使中原地区满目疮痍,不仅毁灭了中原的良田沃土与繁华都市,甚至酿成血流成河、一片荒芜的惨状,不可谓不触目惊心。

韦庄的《秦妇吟》以一位逃难妇女的口吻叙述了黄巢起义时的社会乱象:“仍闻汴路舟车绝,又道彭门自相杀;野色徒销战士魂,河津半是冤人血。”[10]作为唐代航运生命线的汴河,向北,汴州舟车断绝、无法往来;向南,士兵相杀、白骨露野。后两句写战士自相残杀造成的浮尸百万、流血千里的中原战场,原野上尽是尸骨、河水也被鲜血染红,在血海尸山之中,一个“徒”字却暗含了无限的悲恸与绝望,这些白白丢了性命的战士可能是每一位“秦妇”的儿子、丈夫、父亲,如今却如草芥般毫无意义地化成了冤魂,战争带给人民的沉重灾难在这首诗中体现得淋漓尽致。

综上,唐代汴水诗由于社会政治的发展变迁,呈现出三个阶段的不同创作偏向与发展趋势,然而他们也具有内容和风格上的共同点:往往通过对典型景观与意象的把握,以清新质朴的语言抒发或伤感惆怅或悲痛凄惶的情绪。汴河作为唐代水上交通要道,不仅见证了诗人个人的悲欢离合,也见证了整个王朝的盛衰兴替,虽然它早已湮没于历史的尘埃中,却又从诗歌里焕发出永恒的生命力,流淌出一条奔腾不息的水上唐诗之路。