“音乐—空间”全文本与话语符号学叙述①

——以曹本冶民间仪式“音声声谱”理论为对象

肖文朴(广东茂名幼儿师范专科学校 教育科学学院,广东 茂名 525000)

文本的核心要素是符号。音乐作为一种声音符号,往往回响于形态美学的自律王国中,成为作曲家、表演者和研究专家的专属产品。然而,作为符号的音乐并不仅仅呈现一种音响美感或情绪状态。它除了自身由音符集合组成,还寻求从主体出发,并努力突破自我表达的边界,试图被其他主体所注意、倾听和理解。因此,音乐在本质上是一种主体间的实体存在,以及成为一个起表意作用的符号文本。有观点认为“音乐有一个最基本也最容易被忽略的伴随文本,这就是音乐的空间”,这是把空间符号化的做法。在民间仪式音乐事象中,空间既是境域又是情境,其首要的含义与特殊性有关,并以多重符号观念模式贯穿于这一虚构而真实的环境(互文性空间)。曹本冶“仪式中的音声”的“音声”概念作为一个多层次、立体化的声音组合,生动地诠释着民间仪式“音乐-空间”的互构状态及联动关系,其中的“音声声谱”模型是该“音声”理论体系的核心构成。应该说,“音声声谱”理论极大地影响和推动了当代中国仪式音乐研究乃至民族音乐学学科的繁荣和发展,但其在实践层面也遭到某些后学者的滥用甚至被奉为一种方法论神话。在“音声声谱”实践语境中,“音声”应是从属于仪式境域中有意蕴的声音景观(主位),而不仅仅是声音的听觉结果(客位)。然而,理论虽不需要与实践同步,但终究要与实践结合并不断用实践去检验。若将“音声声谱”理论看作是一种“音乐-空间”全文本时会发现:它既在实践语境中有其局限性(如“听不到的音声”如何倾听?),也在文本建构上存在着瓶颈和难点。这需要从话语符号学的视角对其做出进一步的理解。

一、“音乐-空间”的全文本性及话语功能

音乐与空间的关系在音乐地理学、音乐声学、音乐人类学等学科中相对明确,因为空间是作为音乐发生的一种物质的和文化的“背景”来看待。即使是在文化景观或声音景观等复合概念中,物质性的环境仍是一大要素。“音乐-空间”文本的提出,是基于符号学视角下将音乐和空间两者都看作文本并组合成一个双文本的全文本,也可以称之为“符号的音乐空间”。如上文所提,空间被视为音乐最重要的伴随文本。这一表述也是将音乐作为话语主体来理解音乐的发生空间,体现为带有历史发展维度的“音乐-空间”文本的四种“亚型”:(1)第一亚型。空间功能为主、音乐为辅,主要体现为从古延续至今的仪式音景;(2)第二亚型。音乐为主、空间为辅,是现代出现的一般的“音乐表演场所”;(3)第三亚型。是音乐与空间互渗的全文本,它是全媒介化的音乐-空间;(4)第四亚型,也是音乐与空间互构形式的文本,典型的是影视中的无声源音乐。

依据以上的分类,民间仪式音乐(景观)属于“音乐-空间”文本的第一亚型。这里似乎存在着一个“悖论”,即音乐既是作为文本主体,作为伴随文本的空间如何实现“空间功能为主、音乐为辅”呢?恐怕只能从“仪式音乐也是一种情境”来加以理解。就是说不管是作为主文本的音乐亦或作为伴随文本的空间,在仪式场景中得以高度融合,都隐喻地成为仪式话语潜在化的场所,一齐指向了仪式的目的与功能。其实,这一观点也类似社会学、文化人类学和社会语言学等学科中话语功能的分类行为。如:社会学的“空间的生产”、文化人类学的“文化区”“文化圈”、语言符号学的“空间关系模式”“功能模式”,等等。

在音乐符号体系中,对“音乐-空间”文本的“转换生成”的话语观照是理解符号的关键。仅在民族音乐符号学方法中,就体现为三个层面:符号结构学、语义学和语用学。其中,符号结构学关注符号的本身结构,语义学探究符号的所指意义,语用学研究符号的交际应用,以及从三个层面进行交互研究的可能性。如布莱金(John Blacking)认为“文达音乐的创造性,取决于对形成表层结构的基本概念的模式的使用和变化”。他所说的“使用和变化”正是一种“转换生成的过程”,即“已知的音乐语法规则是表层的东西,转换生成的过程即是按照这些规则深层的认知过程(包括语义和逻辑)来安排乐音,而认知过程就是转换过程”。

“音乐-空间”文本作为话语还体现在宏观的多元理论模型的整合,以及微观的单一理论的修正。在宏观话语层面上,如“民族音乐学文化本位模式分析法”,就涉含了梅里亚姆(Alan.P.Merriam)的“概念、行为、音声”,赖斯(Timothy Rice)的“历史构成、社会维护、个体经验”,布莱金的“音乐心理结构、认知、转换过程、结构原则”等多个理论维度,其中的“行为”“社会维护”“认知、转换过程”等都属于空间实践的宏观范畴。而“音乐-空间”文本的微观话语主要发生在一种理论体系内,其中包括对理论的不断检验和修正。如曹本冶近年来提出和重访的“仪式中音声”理论框架中的“音声声谱”文本理论,可说是“音乐-空间”全文本的微观话语的一个典型例证。该例证中,仅“音声”二字在历时性话语中就有不同含义,且因构词方式不同又衍出多重含义:

首先,从我国历代文献对“声”“音”的训释来看,“声”与“音”及二者在构词上的意义有别。如《说文解字·木部·乐》曰:“宫、商、角、徵、羽,声也;丝、竹、金、石、匏、土、革、木,音也。”而“音”与“声”在合成之初仍保留各自意义的独立性,并根据具体语境来选择语序,即“音声”或“声音”。其中,“音声”的意义重心在“音”上,指有一定乐律的、和谐悦耳的声音,而“声音”除了具有审美功能的乐律之声,还包含了未经加工的自然之声。其次,“音声”还成为中国周代的固有概念,与乐密切关联又有区隔。它可用以节声乐,也可以当作祭祀与军旅的功能性响器。“音声”在中土大唐时期的佛教中有了明确指称,就是僧尼在佛事中的吟诵音调称音声,而为俗人礼佛所用的伎乐称为乐。最后,即便在当下,对“音声”的话语仍呈现出同语境异表述的面相。伍国栋就明确指出人类文化活动中具有文化意蕴和文化符号特征的各种“非乐声”(非艺术音乐)音响,如音乐文化活动或音乐仪式活动中作为特定程序和内容的吟诵、咒语、喧器、器物(法器)碰击、自然(天地万物)音响选择等等,即统归为“音声”。

可见,“音声”作为一种语言修辞符号,其本意是化繁为简和明确意指,然而由符号构建的文本却又能衍生出多样的话语意义及效果,这便是符号文本结构及叙述的力量。简而言之就是符号本身也具有文化性。

二、“音声声谱”文本的构成与“重访”

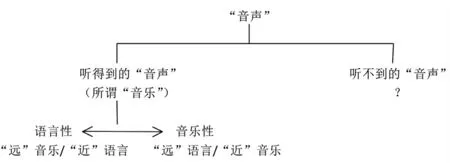

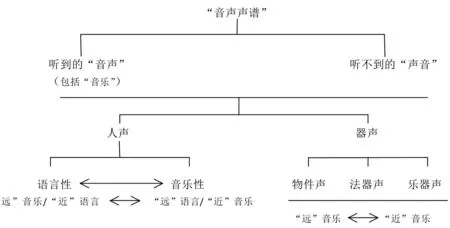

“音声声谱”作为曹本冶“仪式中的音声”的理论之基,深刻体现着当代中国仪式音乐研究的实践精神。曹氏自身先后对“音声声谱”理论做了两次大的“重审”或“重访”,正是对该理论框架的持续关注与构建。其中对“音声”概念的重访强调了声音实践者的主体地位。可以从三个“音声声谱”图式(参见图式1、2、3)的内容对比中窥见。

从三个图式文本内容可知,话语的变化主要体现在二级内容,即听得到的“音声”和听不到的“音声”/“声音”。为了更加明了对比,将三者列表说明(见表1):

从表1 可知,在“音声声谱”图式的语言学建构中,“听得到的音声”范畴改变不大,主要是“所谓音乐”改说为“包括音乐”,展现出该范畴的扩大;而在“听不到的音声/声音”范畴中,后面的两次表述都与前不同。如第二次中将“音声”替换为“声音”,是一种统合符号思路;第三次回归“音声”并注明“包括音乐”,显然带有在整体中再细分的叙述倾向。

图式1.

图式2.①图式中“听不到的‘声音’”下方不再加以“?”说明。但此文时隔一年编入《仪式音声研究的理论与实践》一书中时又加上“?”,并把“声音”改回“音声”。参见曹本冶.仪式音声研究的理论与实践[M].上海:上海音乐学院出版社,2010:46。

图式3.②图式中作者关于“音乐性”的描述有笔误,应是:“远”语言、“近”音乐。

需要说明,曹氏在第一次重审“音声声谱”(图式2)时明确指出,听到的“音声”主要包括“人声”和“器声”两类。其中,“器声”包含法器声、物件声(如炮仗声)和乐器声;“人声”则包括以“语言性-音乐性”为两极变量的各种人声音声。而“听不到”的“音声”是学界尚未开拓和极具难度的研究课题。从以上表述来看,“音声声谱”的文本构建主要针对“听得到”的“音声”,然而从其图式模型看,听到的“音声”和听不到的“声音”下方以横线统摄,实质上暗指了听不到的“声音”同样包含了“人声”和“器声”的两类音声。这就产生了一个更为棘手的问题:器声如何能归属听不到的“音声”?因为听不到的“音声”已经指明是不向体外发声的,只存在于仪式执行者(人)内观状态的音声。器物不是生命体,如何能够做到像道教或佛教仪式中的“心诵”或“神诵”?这些都是曹氏“音声声谱”文本理论建构的瓶颈和难点。

三、“音声声谱”文本的话语符号学叙述

以话语符号学的角度看待以上三种“音声声谱”的理论表述,显然它们隶属于语言(概念)的层面,同时折取了“他者”身份的倾听角度。如果将其视为三个相近文本,也能体会它们在叙述语境中的表现特征,即“‘仪式音声’是承载着人类‘思想~行为’方式的特定文化符号,它是‘思想~行为’深层模式的外显结构形态”。因此,运用话语符号学理论如“同素复现”(isotopie)及“符号学矩阵”(Carré Sémiotique)等相关内容加以阐释,可以进一步对“音声声谱”文本做出不同层面的理解。话语符号学“形态”构成要素中,“同素复现”是用以维持和确保文本的同质性,即“任何一个话语序列,如果它具有一个或几个重复出现的类义子,那么,它就是同素复现的”。“类义子”即语境义子,是指一个拥有不变成分(义子核)的词汇单位若发生了意义变化,就只能从语境中产生。譬如“音声声谱”这一表述话语中,“音声”一词可认为是“同素复现”的,因为“音声”概念本身就由“音”和“声”两个各具丰富含义的“语境义子”构成,而“音声声谱”的文本话语同样也充满着二元对立的“句法”构成要素。比如:“听得到的”与“听不到的”,“远音乐”与“近语言”或“远语言”与“近音乐”等。它们在各自对等的序列中构成了一定冲突,其中“听得到的”与“听不到的”,“人声”与“器声”是对立关系;“远音乐”与“近语言”或“远语言”与“近音乐”的中间划上双箭头“↔”,标示两极间内互动互变的特性。在仪式音声境域中运用“近~远”两极变量的思维方法,目的也在于“以此寻求平衡这一表面看来似乎是局内、局外的观念矛盾”。这就清楚地表明:这些二元性只是一种建构规则,而不是被当作判定它们的存在方式的原则;这些文本话语要有原生理论之针对性,并在音声境域和仪式生态的多重“框定”中才能更好地解读。

表1.曹本冶“音声声谱”中“听得到”与“听不到”的音声表述

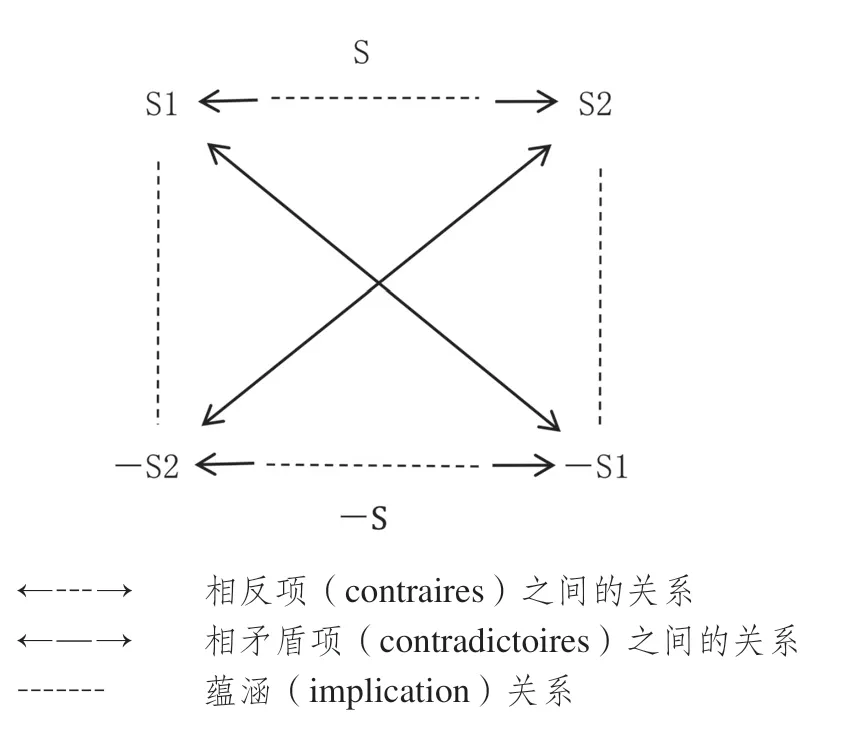

或许需要暂离局内、局外的倾听观念及角度来看待“(仪式中)音声声谱”问题,转而运用“符号学矩阵”方法探讨它的“表述”是否合理。符号学矩阵作为一种具有逻辑—语义学特征的意指结构,其组织形式的基本表述是:意指S 首先被理解为一个语义轴(内容的实体),与其相对立且无意义的矛盾项即是-S(“非S”)。假如语义轴S 能够分节出两个相反的义子:S1 ←→-S2,那么,这两个义子也会存在各自的矛盾项:-S1(非S1)←→-S2(非S2)。这样,意指的基本结构可以表现为一个矩形,其中,S1 与S2、-S1 与-S2 构成两组对立关系,S1 与-S1、S2 与-S2成为两组矛盾关系,而S1 与-S2、S2 与-S1 则是两组蕴涵关系。基本图式(图式4)是:

根据以上矩阵内容,“音声声谱”文本构建的第一要素或义子是“听得到的(音声)”。这里附加“声谱”一词,并非是在描绘声音成分(频率、幅度等)的图表或记录,而是为了表示在仪式场境内的各种音声是一系列连续性、互相关联的整体,彰显的是“音声”文本结构中的动态特点。现在尝试将文本的义子“代入”符号矩阵(图式5):

依据以上矩阵内容可知,听得到的(S1)与听不到的(S2)、非听不到的(-S2)与非听得到的(-S1),形成对立关系(即相反项);听得到的(S1)与非听得到的(-S1)、听不到的(S2)与非听不到的(-S2),同样也能形成矛盾关系。然而,矩阵的蕴涵关系却出现了等同,即:听得到的(S1)=非听不到的(-S2),听不到的(S2)=非听得到的(-S1)。也就是说,“音声声谱”矩阵中要素间的对立关系与矛盾关系变成一致,两者因为等同而无法构成蕴含关系,或者是对等的互蕴互含关系。这时的矛盾关系应视为对立关系的特殊情况。

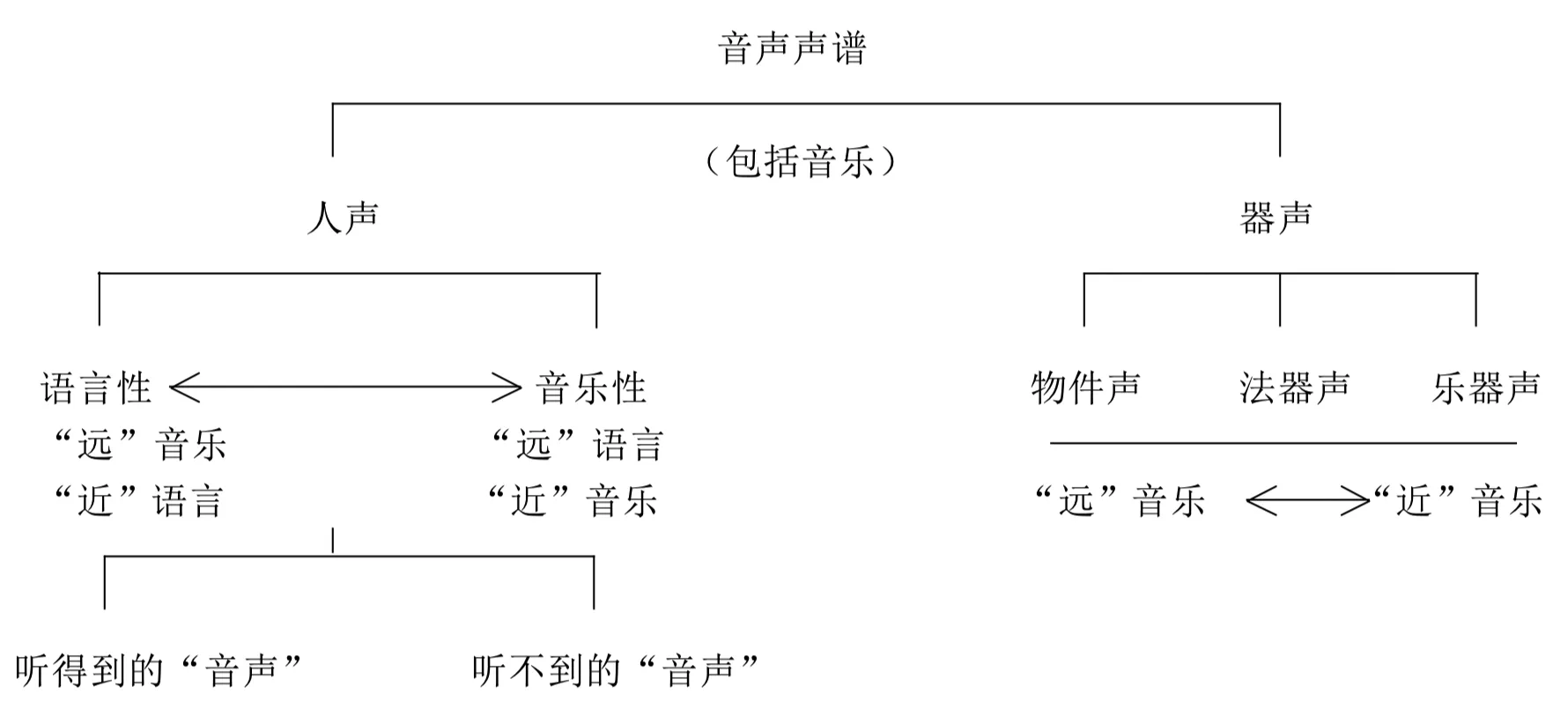

是否可以从文本符号表述层面来讲“音声声谱”理论在自身建构上可能存在一种关系上的“特殊情况”呢?这与将“听得到的(音声)”和“听不到的(音声)”作为基本要素项(义子或类义子)是否相关?因为意指关系首先建立在所谓“听感”这一普适性模式上,其自身就可能带有听者(研究者)较强的倾听主观性,而且在“听得到与听不到”的层面也难有深入的符号衍生关系。假如文本的基本要素改变为“人声”和“器声”或“语言性”与“音乐性”等富有能指意义的对象,会不会对“音声声谱”文本理论产生不同影响呢?这是值得探究的方向。现将“人声”“器声”作为“音声声谱”文本理论的第一要素进行划分,尝试得出如下内容图式(图式6):

以上文本框架中,听得到的“音声”和听不到的“音声”只被归到“人声”的范畴之中,基本遵循了曹氏第一次提出“音声”理论框架(见图式1)的建构思路,即不把“器声”纳入“听得到与听不到”的范畴。同时,又将听得到的“音声”和听不到的“音声”置于“人声”范畴中的最底层,只为突出人声存在“听得到与听不到”的可能性,或者说是人声存在的两个维度,而非作为“音声”理论建构之基或第一划分。这样它能有效地避免逻辑论证上的争议,因为“听得到与听不到”不是“先入为主”式地设立为范畴目标,而是首先结实地建立在肉身的音响倾听基础上,然后才是作为人类学事实,进而在多重体验和表述中为“声音立言”。实质上,将“听得到的与听不到的音声”留在“音声声谱”文本之末端,也能体现出声音的后天建造特点,进一步展现了仪式境域中的声音景观意义,更能为其预留出广阔的“表述”空间。它还可以便利地跨入“可听的与不可听的”的哲学现象学领域,让自身得到更多学科营养的反哺。

图式4.

图式5.

图式6.

结 语

内特儿(Bruno Nettl)明确指出,“一种音乐,可以如同语言那样,当作一种符号体系来分析,也可以广义地象征其所从属的文化体系,还可以有意识地被其社会当作文化仪式中的一种象征(或符号)”。曹本冶“音声声谱”文本理论的内涵宽广且模式灵活,具体体现在该理论在多次“重访”中对“音声境域”概念及内涵的不断界定,以及在理论框架中进一步强调了音乐生态及音乐认知的重要性。因此,其内核也远不是仅作为符号文本所能囊括和代表的。同时,任何一种象征符号体系都不可能在定理上是独立和自明的,尤其是民间仪式音乐的符号学体系。“音乐-空间”的全文本性一再提醒和要求我们:除了有效探讨符号文本的结构形式,还必须投身于与符号象征体系相关联的自然人文、认知惯习及文化意义的民族志。这正是曹本冶最近“重访”本理论框架时强调对“音声”生态之描述、分析和阐释的根本原因。