中国乐论“感”范畴综论①

——以《礼记·乐记》为中心

王虹霞(河南财经政法大学 艺术学院,河南 郑州 450046)

林桂榛(曲阜师范大学 孔子文化研究院,山东 曲阜 273165)

引言:“感”范畴的重要性

作为声响存在的音乐与作为心理存在的情感,二者间有何种关系,它们之间具体音乐与具体感情的具体互动、生成机制如何,这是音乐美学的基本问题之一。就总体关系或基本关系模式而言,它似是哲学问题或基本美学问题;就具体生成机制或过程而言,它必是实验性、体验性的问题,它有当事者的个人差异,也有共性,这个差异或共性正是基于声响的物理共性、个性与当事人的生理、心理的共性、个性。

就音乐与情感二者的基本关系而言,声响性的音乐和心理性的情感、情绪自然是两回事,它们是完全不同质的,它们之间没有任何包含与被包含关系,没有任何属于与被属于的关系,这就是魏末嵇康《声无哀乐论》与19世纪奥地利汉斯立克《论音乐的美》的见解。嵇康《声无哀乐论》说:“心之与声明为二物”,又说:“躁静者,声之功也;哀乐者,情之主也”,就是在表达一个该二者异质而不同属的见解,这在科学上当然是正确的。

音乐的存在本质即声响,即物理震鸣现象,所以声响的质地与形式都是物理性存在,并非有情感或善美的实体质地,也即音乐或声响的情感效应≠音乐或声响本身存在情感内容。但是,否认音乐、情感同属或同质,却不能否定音乐、情感二者会发生互动关系、互动机制。情感会导致人们如《礼记・乐记》所言:“故歌之为言也,长言之也。说之,故言之;言之不足,故长言之;长言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。”又如乐纬书《乐动声仪》所言:“诗人感而后思,思而后积,积而后满,满而后作。言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不厌(一作足)不知手之舞之、足之蹈之也。”此叙述的是当事人不同情感浓烈状态常催生出的不同的音乐行为、音乐生活状态。

毫无疑问,音乐会影响人的情感,所以,《礼记・乐记》曰:“夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感起物而动,然后心术形焉。是故志微噍杀之音作,而民思忧。啴谐慢易、繁文简节之音作,而民康乐。粗厉猛起、奋末广贲之音作,而民刚毅。廉直、劲正、庄诚之音作,而民肃敬。宽裕肉好、顺成和动之音作,而民慈爱。流辟邪散、狄成涤滥之音作,而民淫乱。”反过来,情感也会影响人的音乐行为,故而《礼记・乐记》曰:“是故其哀心感者,其声噍以杀。其乐心感者,其声啴以缓。其喜心感者,其声发以散。其怒心感者,其声粗以厉。其敬心感者,其声直以廉。其爱心感者,其声和以柔。”

《礼记・乐记》等中国古代音乐美学理论著作把音乐(音响)对人心理的影响以及心理对音乐(音响)的影响,或者把这种互相发生影响的实际过程、实际机制,都习惯用一字以名之曰“感”。譬如传世本《礼记・乐记》共出现“感”字18 次,分布在9 个片段中。除其中“感条畅之气而灭平和之德”的“感”当本作“减”而讹为“感”外,其余8 个言“感”的片段依《乐记》正文次第分别是:

(1)凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感.于物而动,故形于声。声相应,故生变;变成方,谓之音;比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。

(2)乐者,音之所由生也;其本在人心之感.于物也。是故其哀心感.者,其声噍以杀。其乐心感.者,其声啴以缓。其喜心感.者,其声发以散。其怒心感.者,其声粗以厉。其敬心感.者,其声直以廉。其爱心感.者,其声和以柔。六者,非性也,感.于物而后动。是故先王慎所以感.之者。故礼以道其志,乐以和其声,政以一其行,刑以防其奸。礼乐刑政,其极一也;所以同民心而出治道也。

(3)人生而静,天之性也;感.于物而动,性之欲也。物至知知,然后好恶形焉。好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣。

(4)夫物之感.人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物也者,灭天理而穷人欲者也。

(5)哀乐之分,皆以礼终。乐也者,圣人之所乐也,而可以善民心,其感.人深,其移风易俗,故先王著其教焉。

(6)夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感.起物而动,然后心术形焉。是故志微噍杀之音作,而民思忧。啴谐慢易、繁文简节之音作,而民康乐。粗厉猛起、奋末广贲之音作,而民刚毅。廉直、劲正、庄诚之音作,而民肃敬。宽裕肉好、顺成和动之音作,而民慈爱。流辟邪散、狄成涤滥之音作,而民淫乱。

(7)凡奸声感.人,而逆气应之;逆气成象,而淫乐兴焉。正声感.人,而顺气应之;顺气成象,而和乐兴焉。倡和有应,回邪曲直,各归其分;而万物之理,各以其类相动也。……

(8)……先王耻其乱,故制雅颂之声以道之,使其声足乐而不流,使其文足论而不息,使其曲直繁瘠廉肉节奏足以感.动人之善心而已矣。不使放心邪气得接焉,是先王立乐之方也。

跟《礼记・乐记》有渊源关系的《荀子・乐论》,则“感”字出现了4 次,分布在3 个片段中,且这3 个片段的文字基本上也在《乐记》出现过,见第(5)(7)(8)条,这显然是《乐记》摘取了《乐论》的第一证据。《汉书・河间献王传》曰:“献王所得书皆古文先秦旧书……其学举六艺,立毛氏《诗》、左氏《春秋》博士,修礼乐,被服儒术,造次必于儒者,山东诸儒多从而游。”《汉书・艺文志》又曰:“武帝时,河间献王好儒,与毛生等共采周官及诸子言乐事者,以作乐记,献八佾之舞,与制氏不相远。其内史丞王定传之,以授常山王禹。禹,成帝时为谒者,数言其义,献二十四卷记。刘向校书,得乐记二十三篇,与禹不同,其道浸以益微。”《汉书》说《乐记》来源是完全可靠的,《荀子・乐论》是《乐记》说理之篇成书的重要来源,主创《乐记》的毛生系山东诸儒、荀子后学。

在《乐记》说“感”的地方,绝大部分是说“心”有感于“物”而动,但也有说“物”来感动“心”的,如前列8 条中的第(4)条:“夫物之感人无穷”;第(5)条:“乐也者……其感人深”;第(7)条:“凡奸声感人……正声感人”;第(8)条:“使其曲直繁瘠廉肉节奏足以感动人之善心”。按现代汉语用法,说人心有感于事物而如何自然是合理与正常的;但说事物感人心,且用从“心”的“感”字,则似不合当今语言习惯,因为感者非人,非动物,何来“物感人心”人呢?“人心感物”可,“物感人心”似不可;“人感于物”可,“物感于人”似不可。然究竟可与不可,就涉及“感”这个字的来源及本义问题。

一、“感”字语义来源

毛子水说:“在一个‘会意兼形声’的字中,声旁原亦是主要的义旁。如:政字的意义本原于正。最初可能只用‘正’字以代表‘政’义;后来为区别起见,而政是需要力的,所以加一攴为另一义旁。政字已有攴字为义旁,我们自亦可把‘正’看作声旁。坪字的意义本起于‘平’……‘平’和‘土’都为坪字的义旁;但从我们现在讲,自亦可以把‘平’看作声旁。”黄侃说:“……然谓形与义必相应,则碻不可易也。夫形声义必相应,则断无有音无字者,故必推求其本字而后已也。”今人所谓“形声字的意义不仅来源于形旁,也同时来源于声旁”,说的正是同一道理。

(一)“咸”的皆义

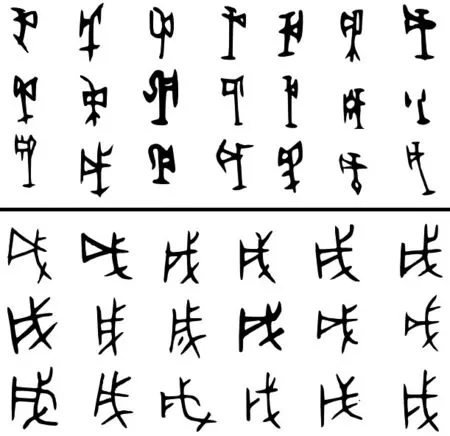

图1.

(二)“咸”的感义

“咸”字还有“感”义,如《周易・咸卦》《荀子・大略》《广雅・释言》《京氏易传》皆曰“咸,感也”,王弼注《周易》“咸临贞吉”句曰“咸,感也”,郑玄注《周易》“咸亨利贞”曰“咸,感也”,孔广森注《大戴礼记》“百草咸淳”句曰“咸,感也”,李贤注《后汉书》“三女感于”句曰“咸,感也”,李贤又注《后汉书》“卑泽象妻”句曰“咸,感也”。《左传》“窕则不咸”陆明德《经典释文》曰“咸,本或作感”,李富孙《春秋三传异文释》曰“窕则不咸,汉五行志做不感”,惠栋《周易述》注《周易》“咸,感也”曰“咸、感,古今字耳”,朱骏声《说文通训定声》曰“咸,假借又为感”。

以“感”释“咸”字,尤以《周易》咸卦彖词最为典型,也最为全面。唐李鼎祚《周易集解》卷七引虞翻注:“咸临贞吉”曰:“咸,感也,得正应四故贞吉也。”《周易》咸卦彖词曰:“咸,感也。柔上而刚下,二气感应以相与,止而说,男下女,是以亨利贞,取女吉也。天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平,观其所感,而天地万物之情可见矣。”此彖词与《荀子・大略》“易之咸,见夫妇,夫妇之道,不可不正也,君臣父子之本也;咸,感也,以高下下,以男下女,柔上而刚下”最为接近。不是《荀子》影响了《易传》,就是《易传》影响了《荀子》,它们有思想渊源关系。学者认为,《易传》是荀子赞赏的子弓一派的作品,子弓则是孔子传易学的嫡传弟子商瞿子木之学生,楚人,姓馯(通韩,见李圭景《五洲衍文长笺散稿》卷35),名臂,字子弓。

(三)“咸”非“鹹”

既然《说文》以“皆”释“咸”字,说明至少在《说文》作者许慎所在东汉时代,“皆”是“咸”字的最基本含义,也是最常见含义,甚至“感”含义在当时的“咸”字用法里已经不存在了。那么,为什么战国时代的《周易》《荀子》等书还以“咸,感也”释“咸”字呢?经学字训里“皆也”“感也”两义又是如何在“咸”字的古用法里存在呢?至少是“咸”字为什么有“感也”的含义?此“感也”的含义从何而来,从何而衍化?

或有人认为,“咸”字是甜咸的“咸”,而甜、咸、酸、辣、苦诸味与人的味觉、感官感觉相关,所以“咸”就有了“感”的意思。这种对“咸,感也”判断之来由的解释表面上好像很有道理,其实完全是望文生义。“甜咸”的咸写作“咸”是汉字简化的结果,甜咸的咸实本来写作“鹹”字。《说文》曰:“鹹,衔也,北方味也,从卤,咸声。”朱骏声《说文通训定声》曰:“鹹,北方味也,从鹵咸声,字亦误作醎。按:水味也。”又曰:“《尔雅・释言》鹹,苦也。按:鹹甚則苦,故苦盐曰鹹。”又曰:“《说文》鹹,衔也。《素问・保命全真论》盐之味鹹,注谓盐之味苦,浸淫而润物者也。”《尚书・洪范》则曰:“润下作鹹,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘。”桂馥《说文解字义证》曰:“衔也者,《广雅》同,鹹衔声相近,《释言》鹹苦也,郭注苦即大鹹。《淮南・地形训》錬苦生鹹。《洪范》润下作鹹,传云鹹水鹵所生。《史记・主父偃传》地固泽鹹。鹵,北方味也者。《月令》孟冬之月,其味鹹,盛德在水。”《说文》“鹹,衔也”不好解,清庄有可《春秋小学》卷三即曰:“銜训未详,岂以口所衔喻人之需食乎?疑从咸者皆也,人所同食而必不可少者也,然未审。”

朱骏声《说文通训定声》又曰:“《说文》:鹹,衔也。《素问・保命全形论》‘盐之味鹹’,注谓盐之味苦,浸淫而润物者也。”《左传・襄公二十五年》“表淳卤”句杜预注曰:“淳鹵,埆薄之地;表异,轻其赋税。”孔颖达疏曰:“贾逵云:淳鹹也。《说文》云:鹵西方鹹地也,从西省,象盐形,安定有鹵县,东方谓之斥,西方谓之鹵。《吕氏春秋》称魏文侯时吴起为邺令引漳水以灌田,民歌之曰:决漳水以灌邺旁,终古斥鹵生稻粱。是鹹薄之地名为斥鹵,《禹贡》云海滨广斥是也。淳鹵地薄,收获常少,故表之轻其赋税。”

二、“咸”字的两本义

前已述,“咸”字语义释为“皆”义,训诂学文献一般以“皆也、悉也、和也、徧也”等释之,此义保留至现今用语中。但是,前述“咸”字的“感”义,虽古代文献里有该用法,然该用法或语义在现代用语里已不存在了。问题是“咸”字的“感”义从何而来?又如何与“皆也”之义有关?“感—咸”字义是如何相通的呢?

(一)以刀斧斫物:砍到了,由击触引申为动

图2.

“戉”字本指大斧,南唐徐铉校《说文》:“戉,斧也……凡戉之属,皆从戉”曰“臣铉等曰:今俗别作钺,非是”。此可见“戉—钺”之音义同,故有人误“戉”为“钺”。考字源,可知“戉”字源于石斧之形,后演变为金属之斧,金属之斧即“钺”,源于指代青铜之斧(“金”最初指铜)。徐锴《说文解字系传》曰:“戉即古之斧钺字,今皆用此钺。”《广韵》曰“钺同戉”,《玉篇》曰“钺亦作戉”。

《广雅》曰“戉,戚斧也”,颜师古注《汉书》曰“钺、戚,皆斧属”,《说文》曰“斧,斫也”。斧钺之钺或戉皆是斧,其斩杀接触面是宽刃形;而干戈之戈则不一样了,戈的斩杀接触面是尖刃形的;上图左上角、左下角分别为《甲骨文编》《金文编》所录“戉”字;右左上角、右下角又为《甲骨文编》《金文编》所录“戈”字,其斩杀面为宽刃、尖刃的差别望之即明。《说文》曰:“戈,平头戟也,从戈一,横之象形。凡戈之属皆从戈。”狮谷莲社刻本《一切经音义》卷六曰:“戈,果禾反。郑注《周礼》云:‘勾矛戟也’,《方言》云:吴杨之间谓戟为戈,《说文》平头戟也,从弋,音翼,一横之象形也。”《孔丛子・广器》曰:“棘,戟也;戚、钺,斧也;干、瞂,盾也;戈,勾矛戟也。”

《甲骨文字诂林》所录文献有很多解释,对从“戉”的许多文字有很多解释,但它们基本上无法解释“咸”字“皆也、悉也、和也、徧也”的义项从何而来,这些义项又如何与“感也”这一重要义项统一起来或关联起来,同样也无法解释“成”字“毕也、终也、就也”诸义项。

图3.

图4.

图5.

“咸”字从斧钺斩杀、砍斫之象而衍生“感”义,实从斩杀、砍斫本有的触动、振动现象衍变而来,这个义项衍变现象,还可从“辰”及从“辰”之字获得印证。于“辰”字,《甲骨文字诂林》录有石崖说、耕耒说、唇齿说、蜃壳说、蜃肉说、磬折说、蚌镰或石镰说等,周谷城《古史零证》以为是人在山崖下凿石状。然而实以蚌镰或石镰说胜出,“辰”字初始实是手执石斧、石锸、石铲耕种貌,反映了石器时代“刀耕火种”的生产现象,故“辰”与振动、农时等有关,《淮南子・泛论训》曰“古者剡耜而耕,摩蜃而耨”,《说文》曰“辰,震也。三月阳气动,雷电振,民农时也”。

(二)以刀斧斫物:砍没了,由砍去引申为皆

三、“感”字的触动义

(一)感字有咸义(以咸释感)

宋本《文选》之《册魏公九锡文》“感乎朕思”句,旧校曰“五臣作咸”;柳宗元《道州文宣王庙碑》“民感休嘉”句蒋注曰“感,一作咸”;可见“感—咸”是相通的。古人不仅以“咸”释“感”,而且又常以“感”释“咸”。譬如曰“咸,感也”的训诂文献主要有:《周易・咸卦》《荀子・大略》《广雅・释言》《京氏易传》、王弼及郑玄注《周易》、孔广森注《大戴礼记》、李贤注《后汉书》等。惠栋注《周易》曰:“咸、感古今字耳。”陆明德《经典释文》注《左传》曰“咸作感”,李富孙《左传异文释》亦曰“咸作感”。这说明,“感”是“咸”的重要语义。

前文已述及《乐记》说“感”的地方不仅说“心”有感于“物”而动,也说“物”来感“心”而动,如“夫物之感人无穷”“乐也者……其感人深”“凡奸声感人……正声感人”“使其曲直繁瘠廉肉节奏足以感动人之善心”等。那么为什么称“心”能有感于“物”?又为什么称“物”能感动人心?此“感”何解何讲?其实,“物—心”间互动曰“感”并没有错,因为“咸”字来自斧钺砍伐物体之象,故“咸”有“感”义而“感”字初义即是“咸”义,此“咸—感”义即“动”义。词源上说,“感”是“咸”的孳乳之字,增“心”部则可表心理活动,但“感”的实义或基本义项却仍然从“咸”,此正如“性”字是“生”的孳乳字,增“心”部可以表心理活动,但“生”仍是“性”的一种义项甚至是最基本义项一样。

(二)感有触动义(以动释感)

今“感”字已不具有“咸”原字的“皆”义、“减”义,而实还有“咸”的触动义,此触动义即来自斧钺砍伐物体之象。“感”字作为一般的“动”义,读hàn 不读gǎn,心理活动义才读作gǎn,而无论读hàn 或gǎn,无论心动还是一般物动,都本于“感”字初字“咸”的斧钺砍伐之象。

古人多以“动、触、撼”等释“感”字。如《尔雅・释诂下》《广韵・感韵》《周易》:“感而遂通天下之故”李鼎祚集解引虞翻注、《诗经・野有死麕》“无感我帨兮”毛传、《吕氏春秋》“忧思相通”高诱注、《吕氏春秋》“忧思相感”高诱注、《淮南子》“感而应之”高诱注、《乐记》“感条畅之气”郑玄注、《汉书》“感帏裳兮发红罗”颜师古注等皆曰“感,动也”。《庄子・山木》“感周之颡”陆明德注、《文选・长笛赋》“感回飙而将颓”李善注、《枝乘・七发》“夏则雷霆霹雳之所感也”李善注皆曰:“感,触也”。“感”有触及、触动、震撼、摇撼诸义,故古人又以“撼”或“憾”释“感”,“憾”即精神上之“撼”,“撼”即“动”即“感”。《尔雅・释诂下》《广雅・释诂一》曰“撼,动也”,王念孙注《尔雅》“撼,动也”曰“感、撼同声同义”;郝懿行注《广雅》“撼,动也”曰“感之为言撼也”;王先谦《诗三家义集疏》曰《野有死麕》“无感我帨兮”句“感作撼”。今词语有“感动、感触、触动、震撼、感激、感应、感受”等,都是事物相触动的意思,今天心理意义上的“感”也离不开事物相触动的本质,触动心理意识层面的即是心理之“感”。

清代学者徐灏《通介堂经说》卷十三有一段解释“感—撼—动”的文辞很有说服力,兹录于下,以为“感”有“触动”义或以“动”释“感”之证:“《野有死麕》篇‘无感我帨兮’,毛传‘感,动也’。灏案:感,古撼字,《庄子・山木》篇‘感周之颡’、马融《长笛赋》‘感回飙而将颓’、枝乘《七发》‘夏则雷霆霹雳之所感也’,皆摇撼、触动之义。司马彪、李善并云‘感,触也’,《广雅》曰‘撼,动也’。是感、撼义同。”

(三)感有感受义(以心释感)

以心或心动释“感”,此亦常见。《说文》曰“感,动人心也,从心,咸声。”《战国策・韩策二》“贤者以感忿睚眦之意”鲍彪注曰“感,言动心”。《荀子・解蔽》“必以其感忽之间”,杨倞注曰“感,惊动也”。《周易》“咸临贞吉”王弼注“咸,感也;感,应也”。李善注《文选・张子房诗》“伊人感代工”曰“感,犹应也”。王冰注《素问》“复感于邪”曰“感,谓感应也”。尹知章注《管子・小称》“匠人有以感斤欘”曰“感,谓深得其妙,有应于心者也”。吕延济注《文选・长笛赋》“感回飙而将颓”曰“感,激触也”。高诱注《淮南子・修务》“故在所以感”曰“感,发也”。清吴玉搢《别雅》卷五曰“感憿,感激也”。颜师古注《汉书》“少时阴贼感槩不快意”曰“感槩者,感意气而立节槩也”,又注《汉书》“感槩而自杀”曰“感槩,谓感念局狭为小节”(槩读gài,古同慨或概,如气概即气慨)。

槩同慨,慨又是“感”的义项,如今谓“感慨”。王念孙《读书杂志》引《汉书》“感槩而自杀”“少时阴贼感槩不快意”曰“感槩,即不快意之貌也”。此“不快意”之感慨即从“感”之“憾”字也,“憾”即“心感”或“心咸”也即“心动”之类也。《类篇・心部》《集韵・感部》《群经音辨》卷四、颜师古注《汉书》“何感而上书”等曰:“感,恨也”,《逸周书・谥法》曰:“满志多穷曰憾”,《别雅》卷四曰“感,憾也”,钱大昕《十驾斋养新录》卷二曰《左传》“二憾往矣,弗备必败”,“大国朝夕释憾于敝邑之地,寡君不忍”句其“憾”字“唐石经初刻皆作感”“感即憾也”,王念孙《读书杂志》曰《逸周书》“内姓无感,外姓无谪”、《战国策》“贤者以感忿睚眦之意”、《盐铁论》“老母妻子感恨”、《汉书》“何感而上书”等是“感与憾同”。《尔雅・释诂下》“感,动也”,郝懿德曰:“感之为言撼也”,此即“心撼”“心动”为“感”也。《荀子・解蔽》曰:“必以其感忽之间疑玄之时正之”,杨倞注曰“感忽,恍忽也”(按:惚忽同义,恍忽即恍惚),王念孙《读书杂志》释《淮南子》“容貌之所不至者感忽至焉”曰“恍忽者,精诚之动人者也”。

“感”字在如今的生活语言中,基本上都是“心理感动”“精神感动”之义,并与其他字组合成“感觉、感情、情感、感动、感激、感慨、通感”等词,但这些词都无物理触动、振动、震撼等义(“感染、动感”倒与物体接触或物体运动有关)。《中国大百科全书》心理学卷释“感觉”为:

客观刺激作用于感受器官,经过脑的信息加工活动所产生的对客观事物的基本属性的反映……任何感觉的产生,首先要有一个近端刺激,即作用于感官表面而产生的客观事物的刺激模式,如视网膜像,它是信息的传递者。其次是由刺激引起的在神经系统和脑内的神经生理活动,也就是信息加工活动,最后产生感觉体验。各种感觉过程的实现是由相应的感觉器官保证的。感觉器官包括3 个组成部分:①感受器……②神经通道……③大脑皮层的感觉中枢……感觉的种类可依其信息的来源分为外部感觉和内部感觉两大类。外部感觉包括视觉、听觉、味觉、嗅觉和肤觉。肤觉又可细分为温觉、冷觉、触觉和痛觉。内部感觉反映机体本身的状态,包括动觉、平衡觉和机体觉。

《中国大百科全书》心理学卷说“情感”“情绪”二词的含义有差别,而“情感”“情绪”都属于“感情”范畴,并且说及情绪、情感与身体生理、大脑神经的关系。试顾名思义地言之,“感情”或指心感之情况,或是心感之情绪,而情绪是情况的一种,但情况≠情绪,因为“情”本有“情感”“情实”(情况)二义(古书及今人所用之“情”字不一定皆是指心理现象,如情境、旱情、情报),但“情实”≠“情感”,而只能说“情感∈情实”,即情感属心理情实,心理情实包含情感或感情。

何谓“感情”?何谓心感之“情”,严复1911 年《论今日教育应以物理科学为当务之急》曰:“感情者,一切心之感觉,忧喜悲愉,赏会无端,揽结不尽,而不可以是非然否分别者也。”蔡元培1916年《华工学校讲义》曰:“人皆有情。若喜、若怒、若哀、若乐、若爱、若惧、若怨望、若急迫,凡一切心理上之状态,皆情也。”何谓“感觉”?前引《中国大百科全书》心理学卷说是感觉器官在他物刺激下的感受体验,它是一种神经功能性的存在。何谓“心理”?《中国大百科全书》心理学卷曰:“客观事物在脑中的反映。它是感觉、知觉、思维、情感、性格、能力等功能的总称。”所以,在语义逻辑上,“心理”概念>“感情”概念>“感觉”概念。

终极言之,心理性的“感”无论是“感情”或“感觉”或“情感”或“情绪”,都是意识之动、精神之动而已;而意识性、精神性的“感”本身也离不开“咸”,即离不开事物触动、触及、刺激及身心感应、感受,或离不开“身体—神经”的物质与功能方面生机或效应。明此,即可理解《乐记》“感”范畴之要义,亦可理解《周易》“咸者,感也”即以“感”释“咸”或“咸”本有“感动”义之训释。

四、《乐记》的心物交感论

刘纲纪研究《周易》美学思想时提出了“中国美学的交感论”,这或是最早提出以“交感论”来概括《乐记》美学关于心物互动关系的见解。在由《周易美学》修订而成的《〈周易〉美学》一书中,刘纲纪认为:“交感论是中国美学对审美与艺术创造中主体与客体(对象)关系的解决,很不同于古希腊美学的模仿论。从哲学上看,中国美学的交感论的理论基础,最初是由《周易》奠定的。”刘纲纪又认为,“感”作为核心概念明确用于美学理论开始于《荀子・乐论》,而《礼记・乐记》渊源于《荀子》。他说:“承《乐论》而来的《乐记》又作了进一步的发挥……由于《周易》之传文当成于《荀子》之后,因此传文以‘感’释‘咸’,应本于荀子之说……荀子《乐论》所说的‘感’,主要还是从‘乐’对人的感动、感化的作用来说,但也已涉及欣赏主体与对象(‘乐’)之间的交互作用了……在《乐论》之后,《乐记》对主客体交感作了更为深入的、重要的发挥。”

所谓“交感”就是“互感”或“相感”之义而已。就《乐记》阐发艺术的起源或艺术的效应等而言,或者就《乐记》阐发艺术本体及艺术功能而言,《乐记》的“交感”论主要是“心物交感”,而非《周易》的天地交感论、阴阳交感论(尽管《乐记》亦有此义),故邹元江评刘纲纪1992年版《周易美学》一书曰:

……刘纲纪早在《中国美学史》第二卷“东晋佛学与美学”“刘勰的《文心雕龙》”这两章中就深入探讨过这个问题,富有创见地提出了中国古代文艺本体论的核旨是“情物交感”的观点,在《周易美学》中,著者则对“心物交感”(即“情物交感”)作了更深入地阐发。著者认为,中国美学始终是以心物交感而产生的情感表现来说明艺术的发生与本质的。交感论是中国美学对审美与艺术创造中主体与客体(对象)关系的解决。而中国美学的交感论的理论基础最初是由《周易》奠定的。”

刘纲纪认为,“中国美学的交感论是与西方美学体系很不相同的一种独特的美学体系”“不论与古希腊的模仿论或西方现代的表现论相比”,中国的交感论“有不能否认的巨大的优越性”。刘纲纪将中国的交感论与西方古代“模仿论”与现代“表现论”作了具体的比较研究,经分析研究后认为,中国的交感论更能表达艺术活动中人的情感因素及心物互动之关系,认为中国的交感论“其自身具有的合理性、深刻性与优越性,将会在人类当代艺术的发展中保持和发展其固有的生命力”。

刘纲纪创造性地总结阐述了“交感论”在中国美学理论中的地位及影响,阐发了交感论在《周易》《乐论》《乐记》中的渊源,指出《乐记》全面奠定了美学意义上的“交感论”。他说:

《乐记》的全部理论是建立在心物交感的基础之上的。……自荀子《乐论》及其后的《乐记》到东汉的《毛诗序》,中国美学始终是以心物交感而产生的情感表现来说明艺术的产生与本质的。《淮南鸿烈》、董仲舒、扬雄、班固、王充莫不如此,只不过有的说得较直接、明白,有的说得简略。……至魏晋,阮籍、嵇康的乐论,特别是嵇康的乐论,大受玄学影响,与《乐记》的思想已有重要的不同,但也仍然保持着“感”的观念……至齐梁,刘勰的《文心雕龙》对“感”的问题给予了很大的重视,并在不少地方作了深切、简明的论述。……齐梁而后,以心物交感而产生的情感表现来说明艺术的发生与本质,已成为中国美学普遍公认的思想。

以音乐学界李曙明为代表的“音心对映论”之说争论了二十余年,但这场争论对哲学界或文艺美学领域刘纲纪为代表的“交感论”之说缺乏了解。客观地说,“交感论”显然比“音心对映论”更能抓住《乐记》思想体系本身,也更具有理论深度和理论渊源。李曙明为代表的“音心对映论”之说,并没有触及《乐记》以“感”为核心范畴的理论体系。但刘纲纪为代表的“交感论”之说,却也只是总结概括旧说而已,并没有深入“交感论”的“感”范畴,以阐释古人为何以“感”来叙述心物互动关系,或心物互动关系以“感”字来叙述是何以的可能或合理,并阐释心物互动中“感”或“交感”的具体过程或机制如何。以下就在前文考察“感”字的基础上,来弥补这个缺憾。

笔者以为,中国古人以“交感说”叙述“交感”或“交互感动”,主要有三个层面,一是物理之感动,二是生理之感动,三是心理之感动,《乐记》的心物交感论同之;而且无论所谓“物理”“生理”“心理”的三种感动,其实都是物质性的,人类心理活动其实也离不开物质活动。这里之所以用“物理”“生理”“心理”诸概念,也只是为了分析或叙述的方便法门而已,是为了全面阐释或理解《乐记》等“感”范畴的思想内涵。

(一)物理之感动

就《乐记》而言,“人心之动,物使之然也”“其本在人心之感于物也”“感于物而动,性之欲也”“夫物之感人无穷,而人之好恶无节”“应感起物而动,然后心术形焉”“凡奸声感人,而逆气应之”“使其曲直繁瘠廉肉节奏足以感动人之善心而已矣”等句,其“使、感、动”都离不开听觉、视觉等的接触,此《乐记》所谓“奸声乱色,不留聪明;淫乐慝礼,不接心术”。“聪明”是指耳目感觉上的意识,“心术”即“心动”,“留聪明”“接心术”是离不开声色、礼乐形式本身对聪明意识、心术意识的接触刺激。《乐记》“感于物而动故形于声,声相应故生变,变成方谓之音”句,郑玄注“声相应故生变”曰:“乐之器,弹其宫则众宫应,然不足乐,是以变之使杂也。《易》曰:‘同声相应、同气相求’。《春秋传》曰:‘若以水济水,谁能食之’。若琴瑟之专一,谁能听之?”“应,应对之应,篇内同。弹,徒丹反。乐,音岳,又音洛。”

郑玄所谓“弹其宫则众宫应”讲的是“共振”现象,戴念祖《中国声学史》在郑注的基础上指出:“由此看来,‘声相应’一语也包含了共振的含义。”如郑玄一样说及声音共振现象的还有《庄子・徐无鬼》曰“鼓宫宫动,鼓角角动,音律同矣”;《吕氏春秋・应同》曰“鼓宫而宫动,鼓角而角动”;《吕氏春秋・召类》曰“鼓宫而宫应,鼓角而角动”;《春秋繁露・同类相动》曰“鼓其宫则他宫应之,鼓其商而他商应之,五音比而自鸣”;南朝刘敬叔《异苑》卷二曰“魏时殿前大钟无故大鸣……华曰此蜀郡铜山崩,故钟鸣应之耳,寻蜀郡上其事果如华言”“晋中朝有人畜铜澡盘晨夕恒鸣如人扣……华曰此盘与洛钟宫商相应,宫中朝暮撞钟,故声相应耳,可错令轻则韵乖鸣自止也”。《世说新语・文学》“殷荆州曾问远公‘《易》以何为体’,答曰:‘《易》以感为体’,殷曰:‘铜山西崩,灵钟东应,便是《易》耶’,远公笑而不答”中所谓的“铜山西崩,灵钟东应”即指此事;唐韦绚《刘宾客嘉话录》曰“洛阳有僧房中磬子日夜辄自鸣……出怀中错鑢磬数处而去其声遂绝……此磬与钟律合故击彼应此”;《魏书・刘廙传》裴松之注曰“故虎啸而谷风起,龙兴而景云见,击庭锺于外而黄锺应于内,夫物类之相感、精神之相应若响之应声、影之象形”;宋沈括《梦溪补笔谈》卷一曰“琴瑟弦皆有应声,宫弦则应少宫,商弦即应少商,其余皆隔四相应……声律高下苟同,虽在他琴鼓之应弦亦震,此之谓正声”。

此等声音共振原理,古人亦以“感”解释之,如《楚辞・谬谏》曰:“同音者相和兮,同类者相似。飞鸟号其群兮,鹿鸣求其友。故叩宫而宫应兮,弹角而角动。虎啸而谷风至兮,龙举而景云往。音声之相和兮,言物类之相感也。”再如宋本《吕氏春秋・应同》“类固[同]相召,气同则合,声比则应,鼓宫而宫动,鼓角而角动”句有高诱注曰:“鼓,击也,击大宫而小宫应,击大角而小角知,言相感也。”汉韩婴《韩诗外传》卷一曰:“古者天子左五钟,将出则撞黄钟,而右五钟皆应之……此言音乐有和,物类相感,同声相应之义也。”《后汉书・左周黄列传》曰:“诚物类相感,理使其然。”《庄子・渔父》曰:“同类相从,同声相应,固天之理也。”《春秋繁露・同类相动》曰“物故以类相召也”“物以类应之而动者也”“故琴瑟报弹其宫,他宫自鸣而应之,此物之以类动者也。其动以声而无形,人不见其动之形,则谓之自鸣也”,又曰“非有神,其数然也”。《周易》乾卦文言引孔子曰“同声相应,同气相求……各从其类也”,唐孔颖达疏曰“同声相应者,若弹宫而宫应、弹角而角动是也;同气相求者,若天欲雨而柱础润是也;此二者声气相感也”,又疏曰“非唯同类相感,亦有异类相感者,若磁石引针,琥珀拾芥,蚕吐丝而商弦绝,铜山崩而洛锺应,其类烦多,难一一言也,皆冥理,自然不知其所以然也;感者,动也;应者,报也;皆先者为感后者为应”,孔颖达疏《诗经・南有嘉鱼》及《诗经・车辖》亦曰“物类相感”。

郑注《乐记》“凡奸声感人”章曰“万物之理各以类相动也”,孔疏曰:“是万物之情理各以类自相感动也。”许慎注《淮南子・览冥训》“夫物类之相应,玄妙深微,知不能论,辩不能解,故东风至而酒湛溢,蚕咡丝而商弦绝,或感之也……夫阳燧取火于日,方诸取露于月,天地之间,巧历不能举其数”之“东风至而酒湛溢”曰“物类相感也”,又注“巧历不能举其数”曰“物类相感者”。《汉魏丛书》本《素书・安礼章》曰“同声相应,同气相感”,《汉书・公孙弘卜式儿宽传》曰“气同则从,声比则应”,《汉纪・孝武皇帝纪二》曰“气同则相从,声比则相应”,《白虎通・礼乐》曰“同声相应,同气相求,神明报应,天地佑之”。关于“物类相感”,有两种该主题书存世:一是苏轼《物类相感志》,现存明钞本;二是宋代释赞宁所撰《东坡先生物类相感志》,现存民国影明宝颜堂秘籍本。此皆可参考。

关于交感的物理性感动,除了前文谈“共振”时所提到的戴念祖《中国声学史》(1994)外,谈及声音或声响的物理振动以及人的听觉等对物理声响的感应的书还有:唐林等《音乐物理学导论》(1991)、龚镇雄等《音乐中的物理》(1994)、马大猷等《声学漫谈》(1994)、龚镇雄等《物理学与音乐》(2003),还有田边尚雄《音乐音响学》(1957)、郑德渊《音乐音响学:弦乐器的科学理论》(1981)、贾茵斯《音乐的科学原理》(1984)、梁广程《乐声的奥秘》(1986)、中野有朋《噪音工学的基础》中文版(1986)、牧田康雄《现代音响科学》中文版(1987)、安藤由典《乐器的音响学》中文本(1989)、郑德渊《音乐的科学》(2003)、韩宝强《音的历程——现代音乐声学导论》(2003)、武际可《音乐中的科学》(2012)、苏斯洛夫《声音与听觉》中文版(1952)、普凯元《音乐心理学基础》(1988)、罗小平等《音乐心理学》(1989)、罗小平等《最新音乐心理学荟萃》(1995)、周海宏《音乐与其表现的世界:对音乐音响与其表现对象之间关系的心理学与美学研究》(2004)、陈小平《声音与人耳听觉》(2006)、多纳德《音乐心理学手册》中文版(2006)、普凯元《人是怎样接受音乐的》(2007)等。这些书很有成就,值得参考。

(二)生理之感动

声响或狭义的音乐都是一种振动效应或振动存在,声波的发生与传播以及人的听觉器官或听觉神经的对声波的接收、感知既有物理性的,也有生理性的。譬如说鼓声之声波对人的刺激效应很大程度上跟鼓皮振动的振幅、频率有关,而且鼓身就是共鸣腔,鼓声甚至还会与人的身体发生共振现象,如宇航员杨利伟说:“人体对10 赫兹以下的低频振动非常敏感,它会让人的内脏产生共振。”鼓声对人的刺激要比其他和谐优美性的乐器声响要效应明显,就在于它的响度以及衍生的共鸣或共振现象,《乐记》所言:“鼓鼙之声欢,欢以立动,动以进众”就突显了鼓声的“鼓舞”性的刺激效应。

《关尹子・四符》曰:“如桴扣鼓:鼓之形者,我之有也;鼓之声者,我之感也。桴已往矣,余声尚在,终亦不存而已矣。”所谓“鼓之声者,我之感也”说的即是声响对于人的感动效应。“鼓”在《乐记》思想理论中也非常重要。《乐记》出现“鼓”字凡8 见,其中“钟鼓干戚”“钟鼓管磬”“会守拊鼓”“圣人作为鼗鼓椌楬埙篪”“鼓鼙之声讙”“君子听鼓鼙之声”6 见之“鼓”字系乐器,为名词;而“鼓之以雷霆”“先鼓以警戒”2 见之“鼓”字系动词,表自然或人为之行动。所谓“鼓之以雷霆”即雷霆之发如击鼓,此《素问・阴阳应象大论》所谓“雷气通于心”之类也;所谓“鼓鼙之声欢”,正是因为“鼓不预五音而为五音主”(《申子》),“鼓所以检乐,为群音之长也”(《五经要义》),“建鼓,为众乐之节”(《通礼义纂》)。

(三)心理之感动

音乐对人的感动是在物理声响接触或刺激人听觉器官并为听觉器官官能所接收、感受的前提下,音乐感动人的生理、心理,或人的生理、心理在音乐刺激下发生变化。嵇康《声无哀乐论》曰:“难云琵琶筝笛令人躁越,又云曲用每殊而情随之变。此诚所以使人常感也 。琵琶筝笛间促而声高,变众而节数,以高声御数节,故使人形躁而志越。犹铃铎警耳而钟鼓骇心,故闻鼓鼙之音则思将帅之臣,盖以声音有大小,故动人有猛静也。”嵇康也不否认音乐和人之情志是以“感”为中介而发生关联的,他既言及音乐对人的生理效应,也言及音乐对人的心理效应。不过,嵇康根本上认为:“躁静者,声之功也;哀乐者,情之主也”“此为声音之体,尽于舒疾;情之应声,亦止于躁静耳”“不可见声有躁静之应,因谓哀乐者皆由声音也”。

嵇康《声无哀乐论》认为“心之与声,明为二物”及“音声有自然之和,而无系于人情”“声之与心,殊途异轨,不相经纬”自然有道理。但坚信“情志”本体论、本有论之下,嵇康在坚持心声异质论及以此来否定“声有哀乐”论的同时,却错误地否定了声音与情志或心志的触动关系,譬如他所谓“哀乐自当以感情而后发,则无系于声音”就是断然否定哀乐与声音的“感动”关系。就此问题,《乐记》类似嵇康《声无哀乐论》中“秦客”所云:“夫声音,气之激者也。心应感而动,声从变而发。心有盛衰,声亦隆杀。”即认为声音与情志有互动关系,认为音乐对人的情志有刺激、催生效应,斯“秦客”所谓“声使我哀,音使我乐也”“哀乐之作,亦有由而然”。但是,《乐记》并无嵇康《声无哀乐论》中“秦客”所谓“声音自当有哀乐,但暗者不能识之”“夫音声自当有一定之哀乐,但声化迟缓不可仓卒”的“声有哀乐”观。客观言之,嵇康认为,声心二物有异是对的,但否定声心互动效应则是错的;而“秦客”认为音乐能感发人的情志是对的,但又认为音乐里有哀乐则是错的。音乐之声和心灵之情的关系不是无关系,也不是实体的包含与被包含关系,而是实际而具体的“物理→生理→心理”触动机制。

《乐记》并不如嵇康《声无哀乐论》一样认为情志是独立存在而无系于外物的自在本体(如嵇康认为“夫哀心藏于内,遇和声而后发”“其体自若而无变也”“哀乐自以事会先遘于心,但因和声以自显发”),而是认为一切情志是“非性也”,是“感于物而后动”,所谓“(哀乐喜怒敬爱)六者非性也,感于物而后动,是故先王慎所以感之者”。《乐记》此章言哀乐喜怒敬爱六情章在刘向《说苑・修文》作“……人之善恶非性也,感于物而后动”,亦是认为情志型的人之性情非本有,而是“感”而后有,斯亦嵇康《琴赋》所谓“感人动物盖亦弘矣”“诚可以感荡心志而发泄幽情矣”。就音乐方面的“心—物”交感之关系,《乐记》认为此“交感”的支点在“血气心知”,交感的原理在“物感动心”及“心动形声”。

《乐记》曰:“夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感起物而动,然后心术形焉。”郑玄注《乐记》“性命不同矣”曰:“性之言生也,命,生之长短也。”于《论语》“夫子之言性与天道”章,郑玄注曰“性谓人受血气以生”,皇侃注曰“性,生也”。东汉王充《论衡・论死》曰:“精神本以血气为主,血气常附形体。”所谓“血气”是指肉体生命(形体的),所谓“心知”是意识生命(精神的),此皆为“生”或“性”,而“生”之常态即为“性”,此即郑玄注《孝经》“天性也”句时所谓“性,常也”,《逸周书・常训解》所谓“民生而有习有常……夫习之为常,自气血始”。《荀子・天论》曰“形具而神生”,东汉荀悦《申鉴・杂言下》曰:“生之谓性也,形神是也,所以立生终生者之谓命也,吉凶是也。”清阮元《性命古训》曰:“性字从心,即血气心知也,有血气无心知非性也,有心知无血气非性也。血气心知皆天所命人所受也,人既有血气心知之性,即有九德五典五礼七情十义,故圣人作礼乐以节之,修道以教之。”

《乐记》言“血气”者2 见,分别为“夫民有血气心知之性”“乐行而伦清,耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁”句;言“心知”者2 见,分别为“夫民有血气心知之性”“使耳目鼻口、心知百体皆由顺正以行其义”。另外,《礼记》其他篇言“血气”者3 见,如“凡有血气之类,弗身践也”(《玉藻》)、“凡有血气者,莫不尊亲”(《中庸》)、“凡生天地之间者,有血气之属必有知,有知之属莫不知爱其类……故有血气之属者莫知于人,故人于其亲也,至死不穷”(《三年问》),而《礼记》其他篇言“心知”者无1 见。《孟子》无言“血气”“心知”者,《论语》有言“血气”(见《季氏》血气三戒章)而无言“心知”者,儒家五经也无言“血气”“心知”者,言“血气”或“血气心知”者唯多见于《荀子》,《乐记》与《荀子》的思想渊源关系很明显。

《荀子》言“血气”凡11 见,分别是:①“凡用血气、志意、知虑,由礼则治通”;②“血气刚强,则柔之以调和;知虑渐深,则一之以易良”;③“安燕而血气不惰”;④“安燕而血气不衰”(以上《修身》);⑤“血气态度拟于女子”(《非相》);⑥“血气和平,志意广大,行义塞于天地之间”(《君道》);⑦“血气筋力则有衰,若夫智虑取舍则无衰”(《正论》);⑧“凡生天地之间者,有血气之属必有知,有知之属莫不爱其类……故有血气之属莫知于人,故人之于其亲也,至死无穷”(《礼论》);⑨“乐行而志清,礼修而行成,耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁”(《乐论》);⑩“血气之精也,志意之荣也”(《赋》)。其中①②⑥⑦⑧⑩说的实是《乐记》所谓“血气心知”,又其中⑧实同《礼记・三年问》,⑨又实同于《乐记》。

孔颖达《礼记正义》疏《乐记》“夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感起物而动,然后心术形焉”曰:“故民有血气心知之性者,人由血气而有心知,故血气心知连言之,其性虽一,所感不恒,故云而无哀乐喜怒之常也。应感起物而动者,言内心应感起于外物,谓物来感己心,遂应之念虑兴动,故云应感起物而动。”此即阐发心理“心知”以生理“血气”为基础,“血气心知”感于物或物来感,于是“念虑兴动”即《乐记》所谓“心术形焉”。

“心术”一词《乐记》2 见,除见“应感起物而动,然后心术形焉”句外,还见“淫乐慝礼,不接心术”句。郑玄注此两“心术”句曰“术,所由也”“术,犹道也”,孔颖达疏两“心术”句曰“术,谓所由道路也”及“心之所由道路而形见焉”“谓心不存念也”。唐颜师古注《汉书・礼乐志》曰“术,道径也;心术,心之所由也。”“心术”之“术”本写作“術”,从“彳亍”即从“行”,《说文》曰“術,邑中道也,从行,术声”,“心术”即今“心迹”“心路”之意。唐成玄英注《庄子・天道》“精神之运,心术之动”曰“术,能也,心之所能,谓之心术”,则“心术”即“心行”“心动”之意,此即孔颖达所谓“念虑兴动”或“心念”之义,此与“术”本字“術”从“彳亍”从“行”契合。

“血气心知”为支点的交感一定是“心—物”交感。《乐记》“物”字凡24 见,其在讲“感”论的时候,此“物”并非是今器物意义上的实体物体意,而是孔疏“人心之动,物使之然也”所谓的“外物”及疏“其本在人心之感于物也”所谓的“外境”,此“物”是泛指“事物”意,并且“外物”“外境”都是相对于“心”而言的。孔疏曰:“‘其本在人心之感于物也’者,欲将明乐随人心见,故更陈此句也。本,犹初也。物,外境也。言乐初所起,在于人心之感外境也。‘是故其哀心感者,其声噍以杀’者,心既由于外境而变,故有此下六事之不同也。噍,踧急也。若外境痛苦,则其心哀。哀感在心,故其声必踧急而速杀也。……”

《乐记》论心理意识主要有“心”“情”“志”数字。《乐记》“心”字凡30 见,其中2 见作“心知”,又2 见作“心术”。《乐记》的2 见“心知”是名词,是“心所知”义,非“心知之”的主谓表动态之结构。《荀子・解蔽》“心知道”之“心知”是主谓结构,加“道”即主谓宾结构,类似《乐记》“知声”“知音”“知乐”“知政”“知知”结构。孔疏《乐记》曰:“‘物至知知然后好恶形焉’者,至,犹来也,言外物既来;知,谓每一物来,则心知之。”《荀子・正名》曰“所以知之在人者谓之知,知有所合谓之智”,《荀子・解蔽》又曰“凡以知,人之性也;可以知,物之理也”。《荀子》里与“血气”概念同句的“志意”“知虑”“智虑”“知”等词字即是《乐记》“血气心知”之“心知”义。

《乐记》“志”字凡15 见,都是心志、意识的含义,其中1 见作“志意”,见“故听其雅颂之声,志意得广焉”句。《说文》曰“意,志也,从心,察言而知意也”,又曰“志,意也,从心,之声”,此是以“意—志”二字互训。《乐记》“情”字凡18 见,但一部分是心理之情,一部分是非心理之情,如“礼乐之情”(2 见)“乐之情也”(2见)“天地之情”(2 见)的“情”字皆是一般的情实之意,即今“情况”“事情”之“情”。

《乐记》曰:“凡音之起由人心生也,人心之动物使之然也,感于物而动……”“乐者音之所由生也,其本在人心之感于物也”“六者非性也,感于物而后动,是故先王慎所以感之者”“人生而静,天之性也;感于物而动,性之欲[颂]也”“夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也”“乐也者,圣人之所乐也,而可以善民心,其感人深,其移风易”“夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感起物而动,是故志微噍杀之音作而民思忧……”“凡奸声感人而逆气应之,逆气成象而淫乐兴焉,正声感人而顺气应之,顺气成象而和乐兴焉”“使其曲直繁瘠廉肉节奏足以感动人之善心而已矣,不使放心邪气得接焉”“故乐行而伦清,耳目聪明,血气和平,移风易俗,天下皆宁”。

孔疏《乐记》曰:“人心之动物使之然也者,言音之所以起于人心者由人心动,则音起人心所以动者,外物使之然也。”又疏“夫民有血气心知之性”处曰:“此一节‘民有血气’以下至‘淫乱’以上,论人心皆不同,随乐而变。夫乐声善恶,本由民心而生,所感善事则善声应,所感恶事则恶声起。乐之善恶,初则从民心而兴,后乃合成为乐。乐又下感于人,善乐感人,则人化之为善,恶乐感人,则人随之为恶。是乐出于人,而还感人,犹如雨出于山而还雨山,火出于木而还燔木。故此篇之首,论人能兴乐,此章之意,论乐能感人也。”

于“鼓鼙之声讙,讙以立动,动以进众”句,郑注曰:“闻讙嚣,则人意动作,讙或为欢,动或为勋。”孔疏曰:“此一经明鼓鼙之声讙者。‘讙’谓讙嚣也,其声讙杂矣。‘讙以立动’者,以其声讙,故使人意动作也。‘动以进众’者,以动作,故能进发其众也。”又疏曰:“是声能感动于人也。如郑此言,则五者之器,皆据其声。声各不同,立事有异,事随声起,是声能立事也。”

孔颖达《礼记正义》又疏,“使其声足乐而不流,使其文足论而不息,使其曲直、繁瘠、廉肉、节奏足以感动人之善心而已矣,不使放心邪气得接焉”曰:“言声音之内,或曲或直,或繁或瘠,或廉或肉,或节或奏,随分而作,以会其宜。但使会其宜,足以感动人之善心,如此而已。……‘流犹淫放也’者,谓乐声流动,淫邪放逸,声既如此感动人心,人若听之,心亦流移淫放也。”

又疏,“故歌者,上如抗,下如隊[墜],曲如折,止如槁木,倨中矩,句中鉤,纍纍乎端如贯珠”曰:“故歌至贯珠,此一经论感动人心形状,如此诸事。‘上如抗’者,言歌声上飨,感动人意,使之如似抗举也。‘下如隊’者,言音声下响,感动人意,如似隊落之下也。‘曲如折’者,言音声回曲,感动人心,如似方折也。‘止如槁木’者,言音声止静,感动人心,如似枯槁之木,止而不动也。‘倨中矩’者,言其音声雅曲,感动人心,如中当于矩也。‘句中钩’者,谓大屈也,言音声大屈曲,感动人心,如中当于钩也。‘累累乎端如贯珠’者,言声之状累累乎,感动人心,端正其状,如贯于珠,言声音感动于人,令人心想形状如此。”

《乐记》曰,“感于物而动故形于声,声相应故生变,变成方谓之音,比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐”“发以声音,而文以琴瑟,动以干戚,饰以羽旄,从以箫管”“是故其哀心感者其声噍以杀,其乐心感者其声啴以缓,其喜心感者其声发以散,其怒心感者其声粗以厉,其敬心感者其声直以廉,其爱心感者其声和以柔”“夫乐者乐也,人情之所不能免也,乐必发于声音、形于动静,人之道也,声音动静、性术之变尽于此矣”“是故情深而文明,气盛而化神。和顺积中而英华发外,唯乐不可以为伪”“故歌之为言也长言之也,说之故言之,言之不足故长言之,长言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故不知手之舞之、足之蹈之也”。

孔颖达《礼记正义》曰:“‘感于物而动故形于声’者,人心既感外物而动,口以宣心,其心形见于声。心若感死丧之物而兴动,于口则形见于悲戚之声,心若感福庆而兴动,于口则形见于欢乐之声也。”“心动”不仅形诸声音,而且形诸肢体运动的动静,此“言→长言→嗟叹→舞蹈”声音动静形式与心志程度的关系,孔疏谓“上论歌之形状,此论歌之始终相生至于舞蹈”也。《毛诗序》曰:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中,而形于言;言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。”乐纬书《乐动声仪》曰:“诗人感而后思,思而后积,积而后满,满而后作。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不厌,不知手之舞之、足之蹈之也。”(亦见李善注《文选》卷五十一引王褒《四子讲德论》)

《乐记》显然并不纯粹以今之音乐现象作为它的“乐论”主题,《乐记》的“乐”包含了歌奏舞三者,王光祈所谓“奏歌舞三者,常常合而为一”是也。仅就歌奏之声与心志而言,《乐记》“交感”论是以“血气心知之性—应感起物而动”为基础的,它有一个“物理→生理→心理”触动机制,也有一个“物感心—心感物”互动过程,故笔者《音乐的概念、音乐的功能与血气心知》一文曾经指出:

……实际上,人的情感、知觉、血气是能被刺激而产生或显现的,“舒疾—躁静—哀乐”的连接首在声响的舒疾躁静与人血气生命律动之舒疾躁静的交感,而血气生命律动之躁静自然关联人的情感或情绪,故“躁静—哀乐”完全是“刺激—反应”的“物理→生理→心理”过程,孔颖达疏《乐记》“心物交感论”谓“物来感己心,遂应之念虑兴动”。

这个“心物交感”过程决定了特定的音乐构成、音乐形式(声响)能激发特定的“物理→生理→心理”效应,加之人精神意识的“积”与“思”(《乐动声仪》),故音乐催发的心理效果是丰富的,是具体而纵深的,《淮南子・缪称训》所谓“一发声,入人耳,感人心,情之至者也”。反之,一个人的心理、生理势能同样可通过参与特定节律的音乐活动来宣泄或释放,故嵇康说“歌以叙志、儛(舞)以宣情”。为何年轻人或尤其活跃的年轻人喜欢参与激烈动感的音乐活动,喜欢参与节奏明显和抒情直率的歌唱、歌舞活动,这其实是因声响效应下“血气—心知”“生理—心理”的交感机制。