钢琴曲《花鼓》的音乐特点与演绎分析

慎舒(上海音乐学院)

本文首先梳理花鼓艺术的起源与发展,总结花鼓艺术的显著特征,对该艺术的产生和发展历程进行探寻,进而对以其为原型创作出的钢琴曲《花鼓》进行分析和研究。文章将着重从演绎方式和创作特点两个方面进行阐述,基于中国钢琴的音乐文化视角,运用文献法、音乐分析法、比较法等多种方法阐明中国钢琴作品的文化内涵和艺术价值,让人们更多地了解和认识花鼓艺术,对中国钢琴作品的学习与演奏提升兴趣并给予更多的关注,从而更好地传承和弘扬中国本土钢琴音乐艺术。

瞿维于1946 年创作的钢琴曲《花鼓》,描述了解放区群众欢乐鼓舞的场面和愉悦的心情,是用西洋乐器表现中国民族音乐的成功之作,更是四十年代尤为重要的一部钢琴作品,为中国传统钢琴音乐作品开辟了一片美好的前景。该作品具有典型的民族民间风格及丰富的音乐表现力、极高的审美价值和超强的艺术魅力。本文旨在对《花鼓》的创作特点进行探究和分析,并结合演奏实践进行剖析。纵观现有文献,众多学者对这部作品的创作特点和作曲以及其在国内外的影响等众多方面进行了一系列的研究。基于这些研究成果,笔者将重点对这部作品的创作特点和演绎技巧等方面进行更为深入的研究和分析。

一、《花鼓》的创作特点

乐曲《花鼓》描绘的是解放区男女老少敲锣打鼓、载歌载舞的欢乐场面。这样的表演形式无不渗透着安徽尤其是凤阳当地的传统文化风俗。《花鼓》中处处渗透着民族音乐的元素、闪耀着民间音乐的光辉;乐曲中不仅大量运用安徽方言,更包含着两首民歌的主题材料。其中第一主题采用的是安徽民歌《凤阳花鼓》的主题旋律,中部主题采用的是江苏民歌《茉莉花》的主题材料。除此之外,乐曲中时时体现出对民间各种打击乐器的模仿。正是有了这些丰富的素材,才使得《花鼓》成为一部促进中国音乐发展的重要作品。

(一)《花鼓》与安徽方言的联系

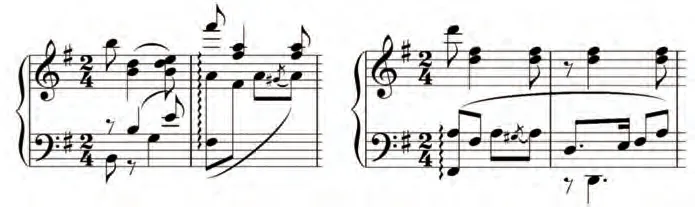

所谓方言,在不同人群中指代不同,它的含义是区别于标准语的某一地区特有的语言,也是用来衡量不同地区之间差异性的重要因素。由此可见,安徽方言指一种在安徽地区使用的语言。而安徽省是一个地跨三大流域的文化大省,包含了诸多文化圈,因此安徽的方言并不是某种单一体系的方言,它是中国东南地区方言最多元化、最为复杂的地区之一。安徽省主要有五大方言体系,它们与钢琴曲《花鼓》又有着不同的联系。钢琴曲《花鼓》通篇留有诸多模仿安徽方言的印记,其中最为显著的特点是倚音,是安徽方言欢快、灵巧、快速特点的显著体现。(谱例1)

(二)《花鼓》与民歌的密切联系

1.对民歌《凤阳花鼓》的应用

钢琴曲《花鼓》的第一主题(15-77小节)采用了《凤阳花鼓》的主题旋律。《凤阳花鼓》是一首与人们的生活息息相关的乐曲,因此在一定程度上反映了人民大众的生活现状,为世人所喜爱。从生活中来,又随着时代的进步发展,继而被传承下来。其中广为人知的唱词“左手锣,右手鼓,手拿着锣鼓来唱歌,别的歌儿我也不会唱,单会唱个凤阳歌。”这句唱词被作曲家改编成为钢琴曲《花鼓》的第一主题主旋律,而后的几次转调,加上再现部分也都是对此乐句进行的变化发展与创作。(谱例2)

2.对民歌《茉莉花》的应用

图1 谱例1

图2 谱例2

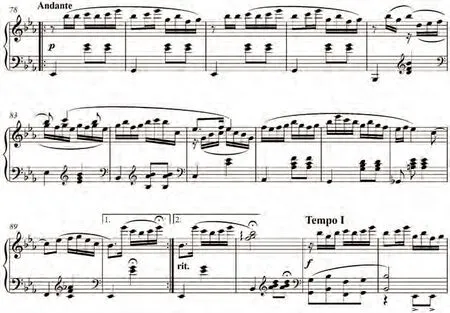

乐曲进入中段时,速度由前面激烈的快板变为舒缓的行板,民歌《茉莉花》的音调在流动的音型中隐约可见。《茉莉花》系由扬州民歌《鲜花调》改编而来,表达了少女们对美丽大自然和美好生活的炽烈热爱,以及既爱花惜花怜花又不得不采摘的传神形象。该曲旋律优美平和、淡雅清新,旋律委婉刚劲,细腻激情,飘动坚定。在中国乃至世界各国广为传唱、享有盛誉。《花鼓》变奏性地运用《茉莉花》曲调,旋律虽略有变化,但两部作品的骨干音仍有较为完整对应。原曲情感细腻、波动流畅的艺术特色体现出人们对美好生活的无比热爱、对美好未来的憧憬向往与不懈追求。(如谱例3)

3.对民间乐器的模仿

作曲家创作中注重学习借鉴西方传统音乐创作娴熟技法,又善于从中国乡土民间音乐中汲取丰富的养料,准确把握人民群众喜闻乐见的创作思想。例如如何处理好中国五声调式应用、和声的民族化,以及如何模仿使用各种打击乐器手法,使整个作品更加充满芬芳的生活气息和鲜明的民族个性;始终保持旋律流畅清新,节奏欢快跃动。在乐曲的一开头作曲家就利用一连串的前八后十六音符刻画出敲锣打鼓的场面,实则是对锣鼓的模仿;在尾声的部分也利用一系列的十六分音符与前八后十六音符共同演奏,营造锣鼓喧天的场面。这些无疑是在模仿民间的打击乐器,也是整个乐曲中的一大亮点。(谱例4)

二、《花鼓》的曲式分析与音乐分析

《花鼓》是带有再现的单三部曲式,带有前奏和尾声,全曲149 个小节。分别为:前奏——A 乐段——B 乐段——A1 乐段——尾声,这首曲子整体上节奏欢快、旋律优美,具有浓厚的民族特色。

(一)前奏(1-14 小节)

前奏的1-14 小节是一个三乐句乐段,结构为4+4+6,速度为Allegro(快板),G 宫调式。1-6 小节当中的八分音符和十六分音符的纯五度音程交相辉映,这也是G 大调的主和弦,组成的生动节奏听起来就像是欢快的鼓点,跟着这个欢快的节奏,热闹的场面也随之而来。7-14 小节,一系列的渐强上行半分解的属七三连音和紧接着飞驰而下的连续十六分音符,为这欢腾热闹的场面做足了铺垫。当然这些也是这首作品中最具特色的节奏型,它贯穿于整个乐曲的始终。

(二)A 乐段(15-77 小节)

A 乐段从15 小节开始,乐曲的第一主题开始呈现。15-17 小节切分节奏的主和弦拉开了主旋律的序幕,此处也奠定了乐曲的主调:G 宫调式。15-38 小节,主旋律在右手高声部,左手作为伴奏声部在下方衬托着右手展开旋律,宛如流水一般优柔恬静,绵长而不失力度,温柔中夹杂着花鼓的硬朗气概。主题旋律优美动听,婉转绵延,在和声上又有着对中国五声调式的追求与西方调式和声的融合,并采用了复调手法在旋律句尾(即左手声部)加入十六分音符填充了右手休止部分的旋律空间,使音乐旋律的流动性更强,同时将人们闹秧歌的热闹场面描绘得淋漓尽致。

旋律在高声部做完简单的陈述之后,39-63 小节,旋律自然过渡到了左手,力度在第一段的基础上继续加强,节奏多以八分、十六分音符和切分节奏为主,左右手相互呼应。而在声部上,又由原来的两个声部增加到三个声部,第三声部时而在最高声部,时而在最低声部,曲风活泼而灵巧,这个节奏型也更加强烈地展现出了高涨的民族节日情绪和浓郁的乡村生活气息。

图3 谱例3

图4 谱例4

紧接着64-77 小节,迎来了又一次的“锣声”“鼓声”,似乎预示着即将到来的一阵平静。而在调性上,也发生了变化,由G 调的附属和弦降六级的属和弦过渡到了中段的bE 调。

(三)B 乐段(慢板乐段)78-91小节

B 乐段是一个带有反复的乐两句乐段,该乐段在速度上产生了明显的变化,由开头Allegro(快板)转为Andante,而调性也由G 宫调转到了bE 宫调,力度转为“p”,即“弱”的力度。仔细聆听此处的旋律,不难发现,其中隐藏着第三声部,也正是引用了传统民歌《茉莉花》的部分曲调编写而成。左手稳重厚实的低音衬托着右手清亮的旋律徐徐前进,宛若南方的涓涓细流在渠道中缓缓漫延开来,又似在枝头间瞥见一朵正悄然绽放的花朵。每一个和弦与旋律的搭配都是恰到好处的配合,而最后五小节中左手的低音级进下行,更是与旋律完美融合。三个小乐句(4+4+5)组成的该段落,第一次结束在主和弦,反复后第二次结束在属和弦上,形成的是一个开放性的乐段。

(四)A1 乐段(92-139 小节)

A1 乐段是对主题的再升华,共有五个乐句,但调性却未回归到G 宫调,而是由bE 调的属和弦进入该乐段,速度回到了原来的Allegro(快板)。该乐段对第二乐段进行了变奏模仿,同主题旋律相似。同样是左手为主旋律(92-115 小节),右手由之前(39-63 小节)的切分节奏和十六分音符的组合变成了更为轻快的十六分音符的组合,使得主题不断再现,也将乐曲再次推向高潮。

从第116 小节开始,全曲由此达到了顶峰,力度也达到了顶峰,该乐段仍在bE 大调。主旋律在右手,左手的旋律也与之相呼应,右手的旋律由和弦与八度构成,音色更加饱满丰富,将乐曲推动到了尾声前的最高潮。

(五)尾声(140-149 小节)

尾声部分最大的变化在于速度上由快板(Allegro)变成了急板(Presto),急促的八分音符与十六分音符层层递进提升,展现出一幅锣鼓震天、喧闹激扬的喜庆场面,也昭示着表演者从歌声与锣鼓声中慢慢结束表演谢幕退场。

三、《花鼓》的演绎分析与情感表达

任何作品的演绎都是建立在演奏者对于作品的理解之上,基于此前的分析,我们在演奏时要根据不同段落情绪的变化在演奏中做出不同的处理,通过不同的触键方式及情感变换赋予它新的生命,尽自己所能为听者献上一场听觉盛宴。

(一)前奏:1-14 小节

前奏的14 个小节为“对民间乐器的模仿”——钢琴对鼓声的模仿。无论是从节奏型上还是从力度上,此段落都真实地还原了“鼓”这一乐器欢乐、热闹的演奏效果。演奏时,左右手交替演奏前八后十六的节奏型,左手在下右手在上,手腕带动手指发力。左手的八分音符用瞬间的爆发力奏出,而后利用惯性演奏右手的两个十六分音符,模拟出鼓点的音效,用断奏的演奏方法,短促有力、干净利落。每两小节有一个带有重音记号的一拍和弦,用左手演奏,并且适当地加上延音踏板,模拟镲的音效,以此来烘托热闹的气氛。从第7 到第11 小节,连续的三连音上行层层递进,此时略做渐慢,触键速度稍慢,在音量上层层递进,随之而来下行连续的十六分音符顺流而下,要用很强的力度演奏,营造出欢腾喧闹的场面。左手的八度下行,一拍换一次踏板,换踏板前要将前一拍收干净,确保音色清澈。在弹奏后两小节的切分和弦时,手掌要牢牢撑住,演奏出自然落下后向外抛出的感觉。第14 小节的最后一个和弦要演奏足拍,而后稍作停顿,紧接着引入主题,如此奏出了作曲家在乐曲开篇营造的热烈节日气氛。

(二)A 乐段:15-77 小节

15 小节开始,右手的主旋律线条就此展开。该乐段的主旋律即由前文所提及的民歌《凤阳花鼓》的主旋律改编得来。演奏时,右手旋律声部力度较左手强些,第一个音落下要坚定,下键要深,之后的演奏要流动起来,每个乐句的结束音都要轻巧,这样的乐句结构与演奏处理也能够在一定程度上凸显安徽方言声调婉转的特点。右手清亮的旋律漂浮在上方声部,左手演奏时也不可太过于沉重,短促而有力地衬托在旋律下方。18 小节的十六分音符演奏时不宜过快,速度应与相关部分保持统一。31-38 小节是由两个完全相同的4 小节乐句构成的,因此在演奏时要在力度上做出强弱对比,前4 小节较强,后4 小节相对较弱。38小节处右手最后一个高八度的和弦演奏时要稍稍滞后些,营造一种似要结束却未真正结束之感。紧接着左右手进行角色交换,由左手演奏主旋律右手变成伴奏声部。此时主旋律由原先的单音变成了八度,在原有基础上更具力度。然而在41-64 小节,左手出现了两个声部,在旋律当中非强拍位置添加了个别旋律音,演奏时应突出旋律声部的主干音弱化这些非主干音。64 小节开始,又回到了乐曲一开头的节奏型,又是锣鼓的节奏。72 小节的连续下行要突出第一个重音,触键稍慢,在74 小节后要做一个换气,再引入后续的切分节奏,由此开启乐曲的下一个段落。

(三)B 乐段(慢板乐段):78-91小节

慢板乐段由广为流传的民间音乐《茉莉花》的主旋律改编而来。该乐段是全曲最为动人的乐段,作曲家用该乐段的温婉与之前的欢天喜地形成鲜明的对比。右手旋律突出而不可过于死板,不能只做音量上的轻响,大臂带动小臂从而利用腕关节和掌关节控制力度,演奏出流水的感觉。左手演奏时,根音要沉下去,双音要用掌关节控制,不可参差不齐,要注意节拍稳定,两个八分音符的强弱不宜完全相同,后一个比前一个略微弱些。

尤其要注意的是:左手的音虽跨度较大,但在演奏时手腕动作不宜过多。该乐段共分为四个乐段,是一个完整规整的乐段,且有反复。在反复前,左手有一个自由演唱的音符,此处在演奏时可稍作延长,感情处理要到位,不可敷衍了事,此后再接着对此乐段进行反复。在做反复时,力度上较第一遍要稍弱些,可适当地使用弱音踏板加以控制。直到第91 小节处,左手最后两个小字一组地和弦,稍作延长和渐慢处理,做出终止感,以示满版乐段的结束以及为即将到来的快板乐段充分准备。

(四)A1 乐段92-139 小节

自92 小节开始,对主题的再次强调,速度回到了原始的快板速度,但调性并没有回归到主调,而是继续在bE 大调上展开叙述。该乐段主旋律在左手,左手陈述主旋律的时,要扎实硬朗、坚定有力,根据谱面上的连线做出乐句的划分,乐句之间要做呼吸,每两个小节出现一次的八分音符演奏时要有弹性。左手八度的旋律要运用手指和手腕的力量、调动身体带动整个手臂,从而渲染活跃的气氛,与前一个乐段形成对比。与此同时,右手的十六分音符不可喧宾夺主,也不可虚弱,在上方旋律中轻盈地衬托左手旋律地行进,手中弹奏地键盘仿佛清脆的鼓点在两个声部地交织中相互交融。115 小节乐曲进入了最后一段,该小节的第一个八分音符之后是第三段结束,加入换气并换干净踏板。紧接着十六分音符开启了最后一段:116 小节到了全曲最高潮,音响效果最热烈的段落。演奏时需要加大力度,除了用手腕的力量,更需要加入身体的力量以及气息的带动,右手的每个和弦落下之前要准备充分,以达到锣鼓喧天的效果。136-139 小节,主旋律换至低声部,左手旋律应略突出些。

(五)尾声乐段140-149 小节

139 小节往后是乐曲的结尾,速度加快到了急板,但是力度仍要控制,要依然轻快的演奏,左右手的交替演奏以及音域的快速转换要及时反应。直到最后一个二分音符,也是用强的力度演奏,将这个歌乐曲完美收场。

四、结论

音乐作品是时代发展的产物,不同时代总会孕育出不同的伟大作品,不同的历史背景也都会赋予作品不同的时代意义。钢琴曲《花鼓》是解放时期的最成功、最具影响力的钢琴作品之一。自20 世纪初钢琴音乐创作在国内发端以来,像《牧童短笛》这样极具民族特色的优秀作品并不多见。尤其是到了40 年代:国家遭受外敌入侵,内战频仍、经济崩溃、民生凋敝的危乱时局,我国钢琴曲的创作发展仍然十分贫乏。《花鼓》的成功创作填补了这一时期国内钢琴创作的空白。

如果说《牧童短笛》是中国音乐界在20 世纪30 年代产生的一部有深远影响的钢琴作品,那么《花鼓》则是中国作曲家们筚路蓝缕、艰辛探索、勇于创新的民族风格钢琴曲,是一部极具代表性的音乐佳作。它的诞生充实了民族钢琴艺术,丰富了人民群众的艺术生活,无疑也极大地鼓舞提升了一大批音乐家推动中国钢琴曲艺术发展进步的巨大信心。